"Дилда" - а как ещё назвать магазин

Помню авторы реформы перевода казахского языка на латиницу, утверждали что после замены букв, читать иностранцам казахские слова станет легче. Действительно читать стало легче и интереснее, а так же слова стали обретать новый смысл. Обижаться я думаю никому в этом случае не стоит, так всегда получается, когда язык развивают директивно, а не эволюционно. А для тех кто не понял, что написано на фото - красивое женское имя Дильда.

Турция может обанкротить Киргизию

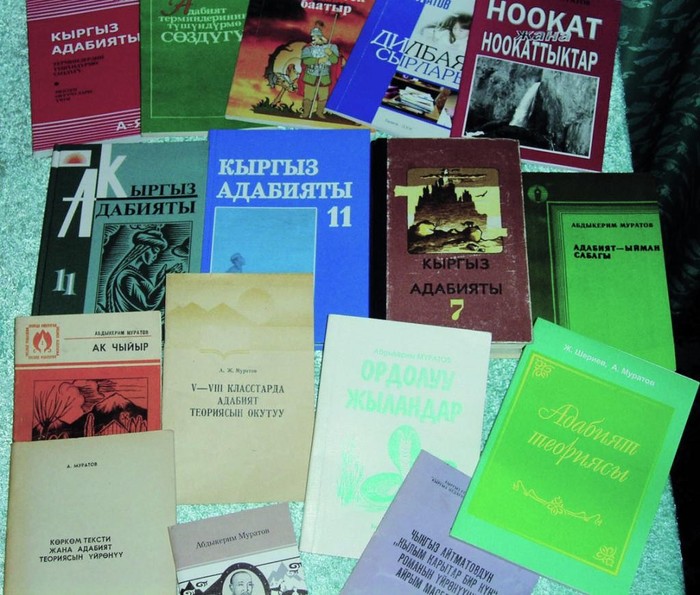

О нецелесообразности перевода устоявшихся языковых систем с одного алфавита на другой написано множество материалов. Тем не менее, в угоду политическим идеям стран регионального значения менее влиятельным государствам могут навязываться сомнительные предложения по изменению языковой системы.

Так, после получения независимости в центральноазиатских странах то и дело поднимаются вопросы перевода на латиницу. В Узбекистане используется сразу два алфавита, что вносит большую неразбериху в восприятие государственного языка населением страны. Помимо разрыва культурных связей с другими государствами, предания забвению огромнейшего фонда научной литературы (более 700 тысяч. изданий в Узбекистане напечатаны на кириллице. Перепечатывать на латиницу их никто не будет), одно из главной проблем являются огромные экономические затраты на изменение алфавита. Об этом было впервые заявлено советскими учеными 30-х годов, всерьез рассматривавших введения латиницы для экономии народных средств. В реальности, никакой бы экономии не вышло.

Но при этом всем, крупный региональный игрок Турция в угоду своему неоосманизму пытается навязать латиницу центральноазиатским странам, дабы приблизить их письменность к своему алфавиту. Именно Анкарой был инициирован переход Узбекистана на латиницу, затянувшийся на многие годы и «съевший» большое количество денег простых узбекистанцев. В этот раз, жертвой тюркского братства стала Киргизия. Турецкие медиа принялись массово обрабатывать киргизского зрителя/слушателя/читателя, доказывая ему, что переход на латиницу улучшит его жизнь. Наверное, латинский алфавит поможет киргизам избавиться от бедности, возродить утерянную после распада СССР экономику, побороть китайскую экспансию, уничтожить коррупцию и т.д.

В реальности, введение нового алфавита (перевод всего документооборота в государственной системе и в бизнесе, изменение в школьной и ВУЗовской программы и прочие необходимые процедуры) может попросту добить и без того изрядно опустевший из-за пандемии киргизский бюджет.

Популярному в народе русскому языку нашли «английскую» замену. Парадокс Узбекистана

Хотите получать интересные статьи? Добро пожаловать на t.me/re_active1

В Узбекистане в последние годы наблюдается интересная тенденция: русский язык становится популярным в семьях с высоким достатком, называющих родным именно узбекский язык. Оправдывается это качественным уровнем образования, преподаваемого в школах «русских» школах Узбекистана. В некоторых элитных ташкентских школах с русским языком обучения число узбекских детей доходит до 75–80%.

При этом на государственном уровне проводится совершенно иная языковая политика. В качестве второго языка все больше стремятся продвинуть английский язык, в то время как русский продолжает оставаться в подвешенном и неопределенном состоянии. Первому же создаются все условия для его развития, причем значительный вклад в это вносит непосредственно Запад. Так, только в 2019-м году, через Агентство по международному развитию (USAID) было перечислено как минимум два транша (соответственно 19,5 млн. $ и 50 млн. $) на реформу узбекского образования.

В стремлении обучить подрастающее поколение английскому языку, как и любому европейскому, нет ничего зазорного. Однако вопрос вызывает то, насколько прикладным окажется навык общения на английском в условиях тесного сотрудничества в первую очередь с государствами постсоветского пространства, где русский язык играет крайне важную объединяющую роль. При том, что значительно больший процент узбеков учится в России, чем в странах Европы. Не стоит питать иллюзий, что Запад только и ждет, пока узбеки освоят разговорный инглиш и с радостью распахнут двери своих ВУЗов на льготных для них условиях. Нет, потому что цель, для которой США спонсирует изучения английского совершенно иная – это нарушить баланс между родным для большинства населения узбекским и вторым для такого же большинства русским.

Ответ на пост «К чему нас приведет неосознанная дерусификация? Или осознанная?»1

В Казахстане о дерусификации говорить очень рано. Уменьшение часов русского языка - это ухудшение грамотности, но не дерусификация. По сути, если не будет поддержки казахского языка, - он попросту исчезнет ввиду свой неконкурентоспособности. Чисто на казахском говорят только запад и юг. В остальных регионах - в основном русский язык. Причём там часто встречаются моменты, когда не могут обслужить на казахском языке. Один тип даже канал на ютубе создал с названием "тильмайдан", где выкладывает видео, когда человек заходит в магазин, обращается на казахском и его или не понимают, или уточняющие вопросы задают на русском. Потом, как правило, начинается истерика снимающего. В большинстве случаев даже если потом предоставляют казахскоговорящего сотрудника, человек не успокаивается. По закону его должна обслужить организация, а они требуют чтобы все знали язык. В комментариях только и есть - "гастробайтеры" (орфография сохранена), "нужно увольнять и не принимать на такую работу" (кто же работать тогда будет, если на севере 50% славянского населения?), ну и традиционное "пусть уезжают". Я понимаю что в принципе, они требуют вполне логично - гражданам знать государственный язык. Но вот исторически сложилось так что государственный язык пока распространён меньше русского - и это нужно принять. В этом смысле власти Казахстана очень и очень лояльны.

К чему нас приведет неосознанная дерусификация? Или осознанная?1

Дерусификация, как многослойное явление внутренней политики государств постсоветского пространства, стала одним из основных признаков национального строительства в этих республиках.

Власть ведет работу по ограничению сферы применения русского языка, который рассматривается как возможный инструмент влияния России на общественно-политические процессы.

В чем это проявляется?

Во-первых, в отсутствии государственной поддержки языка, до сих пор выполняющего функцию макропосредника между властью и жителями ряда постсоветских государств.

Во-вторых, уменьшением количества часов на преподавание русского языка в школе.

В-третьих, переводом преподавания части школьных предметов на другие языки в школах с русским языком обучения.

И, в-четвертых, жестким нормированием его использования в теле- и радио-СМИ. А также введением новых "передовых" алфавитов.

Ряд экспертов предполагают, что дерусификация стала следствием вмешательства мировых держав, рассматривающих Россию в качестве лингвополитического конкурента. Дело в том, что в последнее время все явственнее стали проявляться признаки участия в процессах дерусификации внешних сил. Они заинтересованы в замещении русского языка, до сих пор сохранившего функции межнационального общения, своими языками.

Сегодня дерусификация и языковая политика становятся одним из индикаторов внешней политики постсоветских государств, определяющим их геополитические предпочтения. Казахстан – один из образцов, иллюстрирующих это предположение.

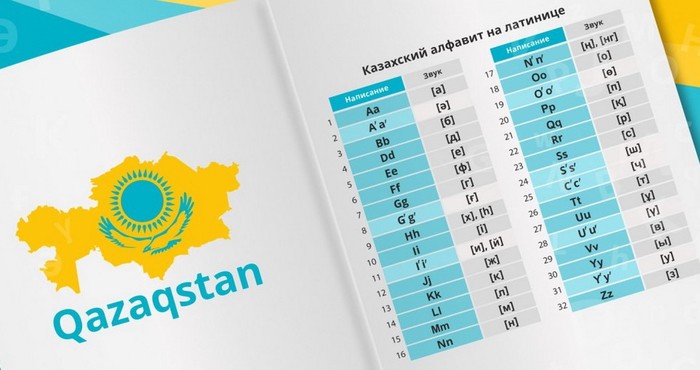

В преддверии неофициального саммита Тюркского совета, который состоялся 31 марта т.г., Нур-Султан заявил, что процесс "латинизации" государственного языка выходит на уровень практической реализации с 2023 года.

Также, с этого года в Казахстане обещают начать обучение в школах государственному языку на "новом" алфавите. Понятно, что это новостное сообщение было адресовано Анкаре, предпринимающей активные усилия по консолидации вокруг себя тюркских стран. Еще практически за месяц до проведения этого саммита в самой Турции с воодушевлением и поддержкой оценили процессы латинизации всего тюркского мира.

Однако мы понимаем, что каждая из стран стремится создать свой алфавит со своим многообразием звуков. Но именно это в настоящее время Турцию и огорчает, так как по мнению профессора Бильге Озкан Налбант из турецкого университета Памуккале,"главное в письменных системах – не обилие букв, а возможность понимать друг друга". Поэтому страны тюркского мира должны избавить себя от большого количества букв. К сожалению турецкого профессора, некоторые государства при переходе на латиницу стремятся ввести большое количество знаков, отражающих звуковое многообразие их языка. И это, как считает госпожа Бильге, злонамеренно поддерживает Россия. Тюркский мир должен избежать этой российской уловки. И, как отмечает ученый, "следует максимально придерживаться 29-буквенной системы письма, принятой Турцией". Таким образом госпожа Бильге показала, что Россию в Турции рассматривают как лингвополитического конкурента в регионе Центральной Азии.

Естественно в самомом Казахстане неоднократно отрицали, что переход на латиницу продиктован каким-либо геополитическим выбором. А связан он с современными технологиями, цифровой средой и компьютерными коммуникациями, а также с особенностями процессов в обучении и науке XXI века, и, соответственно, не направлен против русского языка.

Но довайте обратимся к истории. Многие вещи в этом мире уже происходили. Так, немногим менее ста лет назад латинизация уже проводилась. Тогда - для борьбы с царским наследием. В итоге, спустя 10 лет такой политики, обнаружился рост национализма в союзных республиках, слабое знание там русского языка, что способствовало развитию центробежных настроений среди национальных элит. Поэтому "латинизацию" пришлось свернуть как опасные для государственного строительства эксперименты, особенно накануне войны с гитлеровской Германией.

Поэтому сейчас, какая бы цель ни преследовалась при переходе казахского языка на латиницу, в среднесрочной перспективе в языковой ситуации Казахстана усилится дерусификация. И какое место в стране будет отдано языку Пушкина и Толстого?

Латинизация как удар по бюджету Узбекистана

Подробнее: https://t.me/re_active1

Турецкие ресурсы во всю трубят о том, что Узбекистан наконец-то полностью перейдет на долгожданный латинский алфавит к 2023 году. Их ликование вполне понятно: Турция с распада Союза добивалась реформ в языковой сфере стран Центральной Азии. Что в действительности странно, так это слышать о позитивном влиянии перехода на латинскую письменность от узбекских ученых, которые должны в большей степени дорожить огромнейшим массивом научных рукописей и трудов, изданных в свое время на кириллице. По ним же и придется первый удар в результате «перспективных» языковых реформ страны. В современных экономических реалиях власти с крайне низкой вероятностью будут заниматься такими «неэффективными» проектами, как перевод на латиницу кириллического фондов Академии наук Узбекистана (более 3 миллионов экземпляров) или крупнейшей библиотеки Алишера Навои (более 600 тысяч рукописей и печатных изданий).

Стоит отметить, что тема латиницы периодически всплывает в различных обществах и исторических периодах. Она имеет четкий политический окрас и активно обсуждается работниками науки в те моменты, когда нужно обозначить обособленность и самостоятельность языкового строя того или иного государства от русского влияния. Происходит это во всех случаях под влиянием извне: напрямую другими государствам, например Турцией, или же с помощью различных НКО и НПО (опять же, как правило, турецкими, но иногда и, в целом, западными).

Забавно и то, что в 20-30е прошлого века в умах научного сообщества активно бродили годы идеи перевода на латиницу самого русского языка на территории всего СССР. Тогда они активно поддерживались министром просвещения Луначарским при содействии Ленина на начальном этапе. Однако на практике, проект перехода на латинский алфавит столкнулся с огромным количеством проблем, как чисто лингвистических, так и проблем в восприятии населением новой языковой действительности. Доходило до того, что для продвижения латинизации ее сторонниками были выдвинуты экономические обоснования, по которым, печатать на новом алфавите стало бы дешевле. Однако последующие расчеты показали, что полноценный перевод письменности при его огромной стоимости в дальней перспективе оказался бы совершенно нецелесообразным именно с точки зрения экономии средств.

В современной экономической ситуации, в период буйства пандемии, усугубившей проблемы многих стран, вопросы создания единого латинского алфавита выглядят как попытка добавить еще один камень к тяжелому бремени, которое несет на себе узбекский бюджет. Но сегодня, в период заигрывания с Турцией, в узбекских верхах это мало кого заботит. И поэтому подобные политические решения не соответствуют настоящим требованиям страны и ее населения, а больше напоминают популизм.