Ответ на пост «Тактика применения боевых жирафов»2

В комментах начали обсуждать тактику применения слонов и слонопотамов.

Немедленно вспомнилось прекрасное от Фёдора Викторовича Лисицына (fvl1_01) - про противодействие слонам.

"Блэкмор, труби! Слон при звуках нашей дудки теряет волю!" ©

>чем, вообще, слонов принято было забарывать?

В общем, было много способов. Например, диверсия - послать к стоянке слонов противника диверсанта с живыми мышами. Слоны не любят мышек и, как считалось, взбесятся, если им в хоботы засовывать живых мышек. Что думали по сему поводу диверсанты - неизвестно. Что мышки - тоже неясно.

Способов много - от экзотики - типа ударом осадного тарана в лоб (Индия), там слонов применяли и в саперных целях - маратхи ими выбивали ворота городов - соответственно на воротах ставили антислоновьи приблуды или китайского метода в войнах с теми же тайцами (китайцы не шмогли забороть Таиланд, тайцы прятались со слонами в придорожных кюветах и налетали оттуда на китайцев лихими партизанскими наскоками) - так вот китайский метод - пугать слона новогодними хлопушками и петардами. Правда метод не всегда помогал - у слонов могла наступить от взрывов петард преждевременная дефекация, но атаки такой дрищущий на полном ходу слон не прерывал.

А так - тыкание копьями в глаза и за уши и под мышки - Александр Филиппыч Македонский. Метод действовал, но потери среди воинов "противослонистов" были дай боже.

Другой метод - меткой стрелой в глаз. Часто применялся в войнах "диадохов" - последователей Македонского. Наконец то эллины на востоке нашли приличных лучников. Ибо собственно древний грек с луком в руках зрелище столь же позорное и смешное, как настоящий древний римлянин верхом (ну позорная была конница у легионов, либо хорошая, но наемная, либо своя, но хоть святых выноси, а греческий лучник способный аж с 50 шагов (35 м) попасть в человека ну хотя бы 5 раз из 10 считался мегаснайпером :-) ).

Еще один метод - карфагеняне, потом почти все средиземноморье: "фалларики" - копья с пучком горючего вещества на конце. Слонам больно, оне пугаются. Собственно основное назначение слонодоспеха - именно защита от "фаллариков" - не дать огню прикоснуться к коже слона. А собственно кожа слона и так защищает от стрел и копий.

Римский метод - мины противослоновые - годится кстати и против македонской фаланги - когда куча идиотов с шестиметровыми дрынами в руках топают тесным строем в ногу - но половина из них босиком - доски с набитыми туда гвоздями - слону больно на них наступать, слон звереет.

Метод Сципиона Африканского - боевой слон в атаке плохо поворачивает - войска расступаются и дают проходы в строю для слонов. В жеппу слону кидаем пилумы. Не работает против башенных слонов - с копьеметателями и лучниками. В общем, хорошо против немногочисленных (30-40 голов, батальон) африканских слонов Ганнибала - (легких и устаревших ©) атакующих без поддержки пехоты, но плохо работало бы против слонокорпусов Антигона и Селевков (200-300 боевых слонов, транспорт, колесницы разведки и поддержки, пехота) - а уж против сбалансированной ударной дивизии Индии периода Гуптов - где на 144 боевых слона (12 рот по 12) приходилось строго отмеренное количество колесниц, конницы, пехоты непосредственного прикрытия слонов (и маааааалаааадога падагоптра (страж стоп - в переводе) несууут с пробитой головой), пехоты легкой и тяжелой, сапёров, метательных орудий и даже бардак с деффками (всего в дивизии около 11 000 человек на 144 слона и 288 колесниц с лучниками (это, возможно, что-то напомнит читателям :-) )) - ваще не катит сия метода. Деффки не дадут.

Метод персидский - очень удачный. Строим крепость. Набиваем ее запасами - если на нас идет армия со слонами - залезаем в крепость и сидим в осаде - слоны сожрут весь фураж в окрестностях крепости - и потом либо подохнут, либо уйдут в другое место - вылезаем и празднуем победу.

Ответ на пост «Тактика применения боевых жирафов»2

Бронирование жирафа оставляет желать лучшего. Нужно перенести большую часть брони на перед. Нлд сделать толще ввиду менее удачного угла, а на влд можно сэкономить. Исходя из тактики применения жирафу нужны ТДА (дымовые завесы). Для защиты от птуров можно прицепить систему Реликт - динамическую броню. В современном сражении важно также иметь надёжную связь и мощный РЭБ, так что требуется позаботиться об объёме топливных баков для питания генератора и двигателя, который будет тащить всё это великолепие.

Путешествие в забугорье ч.31. Италия. Пиза. часть4

Путешествие в забугорье ч.31. Италия. Пиза. часть1

Путешествие в забугорье ч.31. Италия. Пиза. часть2

Путешествие в забугорье ч.31. Италия. Пиза. часть3

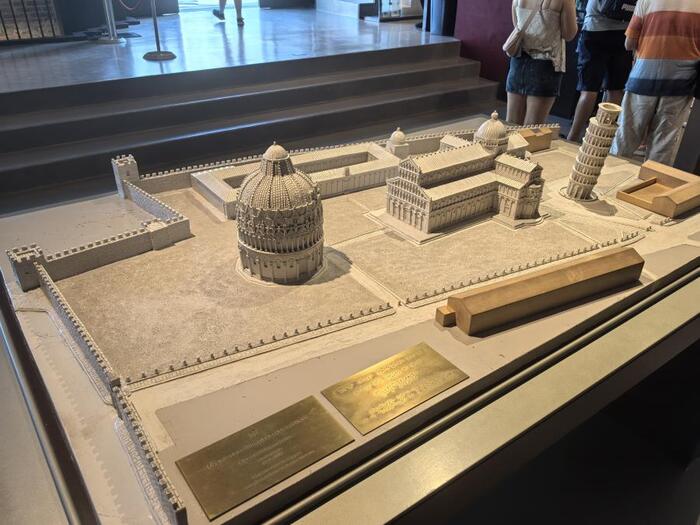

Площадь с пизанской башней под правильным углом)

Немного музейной экспозиции, но пост не о музее

Комплексный билет и здесь действует

А не пора бы подкрепиться на террасе с таким видом на башню?)

Видео с этого же здания на площадь.

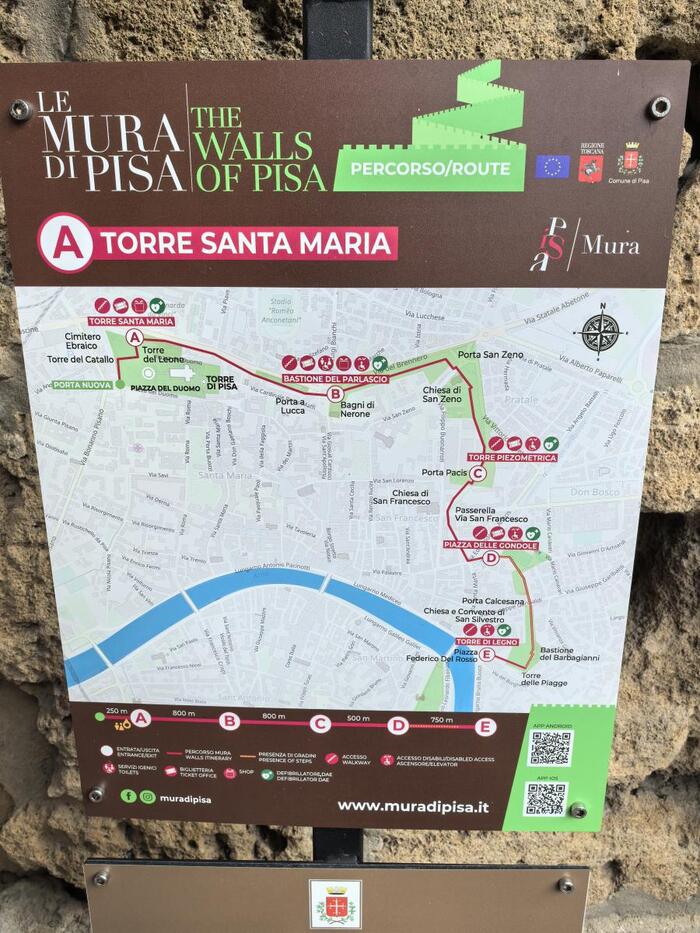

Прогулка по стене, прошёл весь маршрут, о чём фотки ниже.

За стеной находиться старинное кладбище

Башня видна на заднем плане довольно далеко

Выход из прогулки по стене, практически никого не было наверху, видно люди посмотрели фрагмент участка и ушли. Хотя виды того стоили, чтобы пройти весь путь, возможно из-за жары.

Иду в сторону жд вокзала

А кто-то уже ест огурцы, яйца и курицу в фольге, говорили на итальянском.

Скоро приедет поезд, который куда-то меня отвезёт о чём будет следующий пост

Строительство замка 14 века )

Шучу. Просто реставрация Кревского замка в 2024 году. Так выглядит момент реставрации ну или фактически строительства многих элементов, особенно с некоторых сторон замка.

К сожалению внутрь попасть стало сложнее, чем несколько лет назад. Все огорожено для нашей безопасности.

Несколько отреставрированных стен

Еще стены, которые покуда не реставрировались, но были давно законсервированы

Спасибо, что долистали)

Пустозерск: город-призрак и первая русская крепость за Полярным кругом

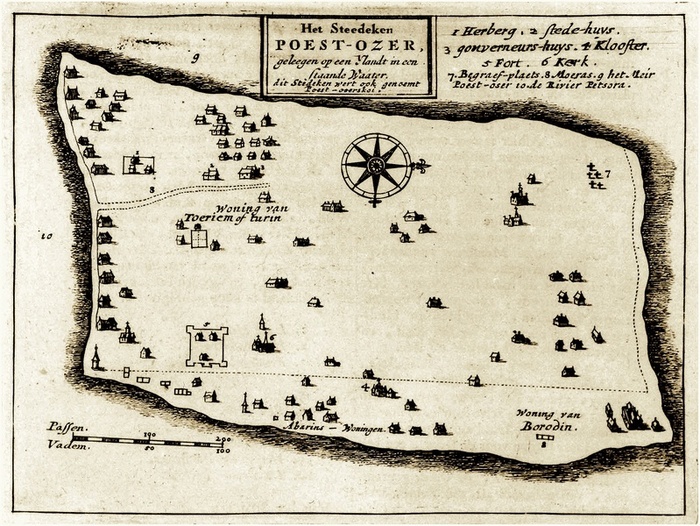

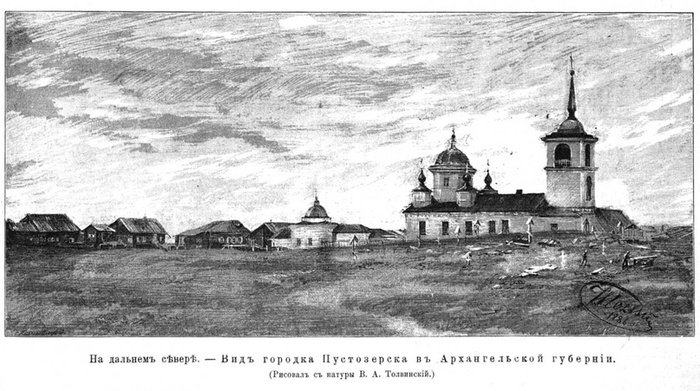

Пустозерск, основанный в 1499 году, стал не только первым русским городом за Полярным кругом, но и важным центром освоения и торговли на северных окраинах Русского государства. Этот город, расположенный на берегу реки Печоры, сыграл значимую роль в истории Севера, но со временем оказался заброшенным. Сегодня он символизирует упорство и адаптацию русского народа к суровым условиям Арктики.

Пустозерск был основан в ходе похода московских войск на Югру, в период укрепления позиций Русского государства на севере. Местоположение для строительства крепости выбрали не случайно: река Печора открывала путь к богатым рыболовным и пушным угодьям, а также к территории, населённой ненцами и другими коренными народами. Город должен был служить укреплённым форпостом, защищающим от вражеских набегов, а также административным центром для управления и сбора ясака (налога мехами).

Название города произошло от слов «пусто» и «озеро», что отражает его географические особенности: вокруг расположены малолюдные территории и озёра.

В XVI–XVII веках Пустозерск был важным пунктом на торговом пути из Русского Севера к Арктическому океану. Городская экономика основывалась на рыболовстве, добыче пушнины и торговле. Местные жители активно взаимодействовали с ненцами, что способствовало культурному обмену, но также иногда приводило к конфликтам.

С административной точки зрения Пустозерск был центром Пустозерского уезда, в подчинение которого входили обширные территории, включающие современные Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Воеводы, направляемые сюда из Москвы, управляли сбором налогов, решали судебные дела и занимались обороной.

Пустозерск вошёл в историю как место ссылки и казни старообрядцев. В 1666 году сюда был сослан протопоп Аввакум, один из лидеров сопротивления церковным реформам патриарха Никона. Здесь он провёл 15 лет в тяжёлых условиях и был сожжён на костре в 1682 году вместе с другими сторонниками старообрядчества. Это событие оставило глубокий след в русской истории и стало символом религиозных противоречий XVII века.

В XVIII веке значение Пустозерска начало снижаться. Причиной упадка стало изменение торговых путей и снижение интереса к северным территориям. В 1780 году Пустозерск утратил статус уездного центра, а в 1924 году город официально был упразднён. К тому времени большинство жителей покинули его, переселившись в более перспективные районы.

Сегодня Пустозерск представляет собой историко-культурный памятник. На месте бывшего города находятся археологические раскопки, остатки земляных валов и памятный знак, посвящённый протопопу Аввакуму. В 2015 году здесь был открыт музей-заповедник, привлекающий исследователей и туристов, интересующихся историей русского Севера.

История Пустозерска — это пример мужества и изобретательности людей, осваивавших суровые земли Арктики. Город стал символом северной экспансии Русского государства, а его наследие продолжает вдохновлять как историков, так и современных путешественников.

Буду признательна за Ваш лайк и подписку!