Жизнь Советского Новосибирска в 60-е годы. 20 раскрашенных фотографий

Вид с озера Гладкого в сторону Новосибирского ремонтно-механического завода (НРМЗ), 1961 год.

Сегодня в рубрике «Города СССР в 1960-е» — один из самых крупных и динамично развивающихся городов Сибири — Новосибирск.

По историческим меркам город совсем молодой, он был основан в 1893 году. За короткий срок он стремительно вырос в масштабах. 2 сентября 1962 года, на 70-м году со дня основания поселения, в Новосибирске появился его миллионный житель. Так он стал самым молодым миллионником в СССР. Сегодня же это уже третий по численности город в стране.

Давайте заглянем в прошлое и посмотрим, каким был Новосибирск в 1960-е — как жили люди, как выглядели улицы, чем дышал город. Все фотографии в подборке раскрашенные. Приятного просмотра!

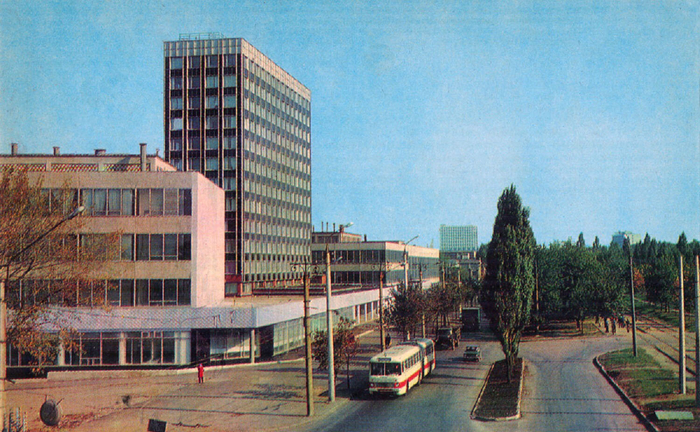

Улица 40 лет Комсомола. Микрорайон ОбьГЭС, 1960-е.

Посёлок гидростроителей ОбьГЭС был основан в 1950–1954 годах, в ходе первого этапа строительства Новосибирской гидроэлектростанции, на месте деревни Нижние Чемы и прилегающих территорий Новосибирского сельского района был основан рабочий посёлок для строителей. Рассчитанный на 250 человек, он быстро стал центром жизни гидростроителей.

Название ОбьГЭС изначально возникло в разговорной речи, но со временем укоренилось и стало официальным обозначением посёлка.

Инфраструктура посёлка была развита для обеспечения комфортных условий труда и быта. Здесь действовали: ясли и детский сад на 100 мест, семилетняя школа на 400 учащихся, больница, почта, магазин, клуб «Строитель» со зрительным залом, открытый в 1956 году (ныне — Дом культуры «Приморский»).

Также в посёлке функционировало эксплуатационное хозяйство, включавшее мастерские, гараж, депо, насосную станцию водоснабжения, компрессорную и электроподстанцию. Все здания посёлка были оснащены водопроводом, канализацией и центральным отоплением.

В 1957 году трудовые коллективы построили парк культуры и отдыха на территории Чемского бора — сегодня это парк «У моря Обского», любимое место прогулок горожан.

Бердское шоссе между ул. Русской и северным въездом в Академгородок, 1960-1961 год.

В 1962 году в конце поворота на заднем плане был открыт северный въезд в Академгородок.

Бригада строителей из Новосибирска читает сообщение о полете космонавта Юрия Гагарина в космос, 1961 год.

На заднем плане НОВАТ (Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета) - главная открыточная достопримечательность Новосибирска. Здание театра — крупнейшее в мире. НОВАТ открылся в 1945 году. А само здание возвели ещё в 1931-1941 годах на главной площади Новосибирска.

Площадь Ленина, 1962-1965 год.

За автобусом мы видим Городской торговый корпус, построенный ещё в 1910-1911 гг. Предполагалось, что Городской корпус станет многофункциональным зданием торгово-административного назначения. На первом этаже планировалось разместить 16 торговых помещений, а на втором — разместить городскую управу, казначейство, отделение государственного банка и зал для официальных мероприятий. Все поступления от аренды и торговли должны были напрямую попадать в городской бюджет, обеспечивая финансовую независимость и развитие инфраструктуры.

Архитектурный стиль здания, как и других построек по проектам архитектора Крячковского, относится к рационалистическому модерну — сочетанию строгих форм, функциональности и декоративных элементов, характерных для начала XX века.

Привокзальная площадь. Угол дома №2 по Вокзальной магистрали, 1963 год.

Автомат газированной воды АТК-2. Эксплуатировался в 50-е годы. Выдавал одновременно два вида газированных напитков.

Мост через реку Тулу на улице Западной, 1968 год.

Дорога на плотине Новосибирской ГЭС, 1960-1963 год.

Новосибирская ГЭС расположена в Советском районе Новосибирска и использует воды реки Оби для выработки электроэнергии. Она является первой и пока единственной гидроэлектростанцией на этом мощном водном потоке. Построена в 1950—1959 годах.

На заднем плане - распределительное устройство ОбьГЭС, справа на пригорке виден клуб «Строитель».

На пляже Новосибирского водохранилища (Обское море), 1966 год.

Обское море — одно из самых популярных мест отдыха не только для жителей Новосибирска, но и для гостей из других регионов Сибири, особенно тех, где природных водоёмов мало.

На самом деле, это вовсе не море, а искусственное водохранилище, официально называемое Новосибирским. Однако благодаря своим огромным размерам, протяжённым берегам и множеству удобных песчаных пляжей, оно давно получило народное название — Обское море.

Новосибирский зоопарк. Пони и террариум, 1967 год.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших и наиболее известных зоопарков в России. Он был основан в 1947 году и с тех пор стал важным центром сохранения биоразнообразия, научных исследований и экологического просвещения.

У ворот мелькомбината №1, 1960-1969 год.

Лестница к Центральному пляжу Обского моря, 1967 год.

На перроне вокзала, 1960-е.

У железнодорожного переезда перед стрелочным заводом. Конец 1960-х, начало 1970-х.

Помощь Скорой помощи, 1960 год.

Клуб имени Сталина, 1961 год.

Клуб советских торговых служащих, один из первых рабочих клубов Новосибирска. Проект инженера И.А. Бурлакова. Он был построен в 1928 г. В 1934 году получил название «Клуб имени Сталина». В 1961 г. ему присваивают имя Октябрьской революции и впредь именуют Домом культуры профсоюза работников государственной торговли и потребкооперации.

Асфальтирование улицы Нагорной (до 1958 г. - ул. Покрышкина), 1960 год.

У входа в клуб "Строитель", 1963 год.

Дом культуры был возведён в 1956 году. Сначала учреждение было названо клубом «Строитель» — в честь работников, трудившихся над постройкой плотины и составлявших на тот период большую часть посетителей; но в 1965 году оно было переименовано в ДК «Приморский».

Теплоход "А.Бородин", 1960-е.

Дома и мост через речку Каменку в районе Коммунального моста, 1963 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Подборка фото города-героя Минск, столицы Белорусской ССР. 1970-80-е годы

Исторические фотографии Харькова (Украинская ССР) 1970-80-х годов

Надеюсь, что вам было интересно)

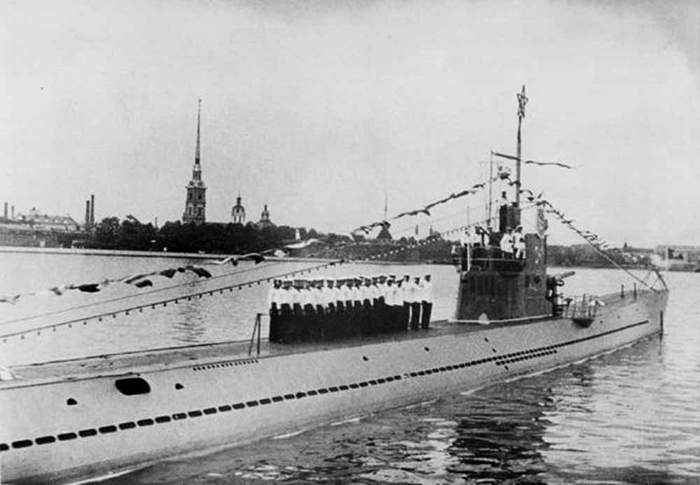

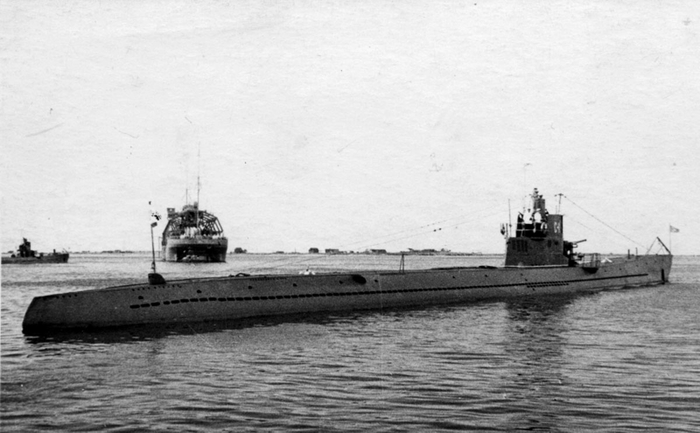

Советская подводная лодка "С-1"

С-1 — советская дизель-электрическая подводная лодка серии IX, С — "Средняя" времён Второй мировой войны, головная лодка проекта. В 1936—1941 годах входила в состав Балтийского флота, принимала участие в Советско-Финской войне. В июне 1941 года подорвана экипажем при оставлении Либавы.

Постройка и ТТХ лодки

Строительство подводной лодки началось 25 декабря 1934 года на Балтийском заводе (завод № 189) в Ленинграде. Ей был присвоен заводской номер 266 и литерное обозначение "Н-1", Н - немецкая. Спуск на воду состоялся 8 августа 1935 года. 23 сентября 1936 года, под командованием капитана 3 ранга Дмитрия Михайловича Косьмина, субмарина была принята в состав Краснознаменного Балтийского флота. В апреле 1936 года лодку хотели назвать "Ворошиловец", но позже от этого названия отказались в пользу "С-1". 20 октября 1937 года подводная лодка получила новое литерное обозначение – "С-1". Незадолго до начала Зимней войны была перебазирована из Кронштадта в Таллин.

Основные характеристики:

Скорость:

Надводная: 19,5 узлов

Подводная: 9,6 узлов

Глубина погружения:

Рабочая: 80 м

Предельная: 100 м

Автономность: 30 суток

Экипаж: 36-45 человек

Водоизмещение:

Надводное: 866,1 т

Подводное: 1107,8 т

Размеры:

Длина наибольшая (по КВЛ): 77,7 м

Ширина корпуса наибольшая: 6,4 м

Осадка средняя (по КВЛ): 4,06 м

Энергетическая установка: Дизель-электрическая, 2 дизеля MAN М6 V49/48 мощностью 2 000 л.с. каждый, 2 электродвигателя мощностью 550 л.с. каждый.

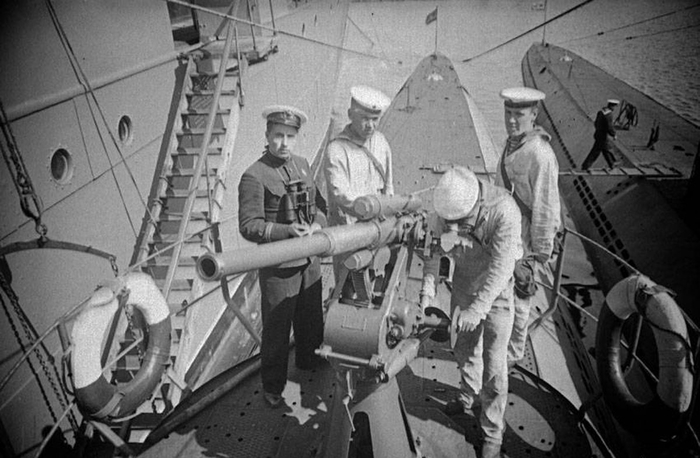

Вооружение:

Артиллерийское:

1 x 100-мм орудие

1 x 45-мм орудие

Минно-торпедное: 6 торпедных аппаратов (4 носовых и 2 кормовых), общий боезапас 12 торпед калибра 533 мм.

ПВО: 2 пулемёта

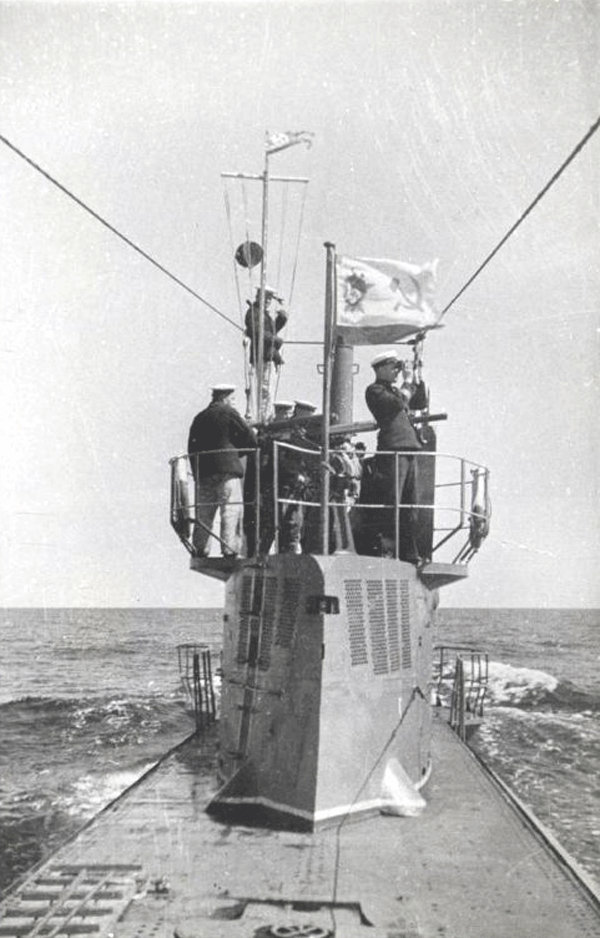

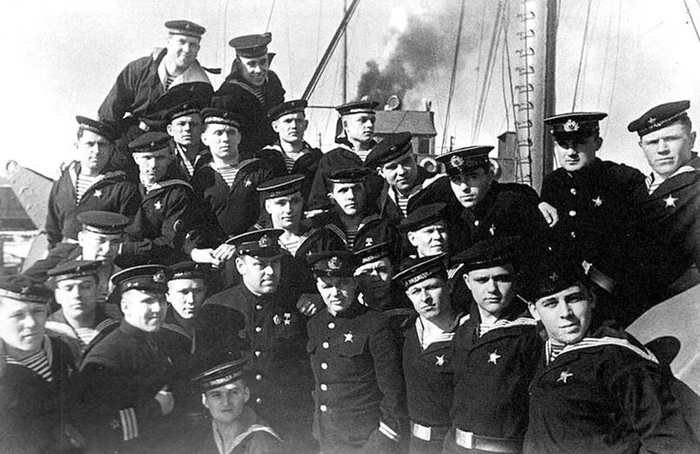

Подлодка в ходе ходовых испытаний в 1936 году, а так же предвоенная служба подлодки:

Участие в Советско-Финской войне

К началу Советско-финской войны, 30 ноября 1939 года, подводная лодка "С-1" несла боевое дежурство в устье Финского залива. Получив сигнал "Факел", означавший начало боевых действий против Финляндии, командир не смог правильно его интерпретировать. Причина крылась в отсутствии на лодке таблицы условных сигналов. Полная ясность в обстановке наступила лишь на второй день войны, когда поступила оперативная сводка от штаба Краснознаменного Балтийского флота. Лодка продолжила боевое патрулирование.

Утром 1 декабря "С-1" едва не стала жертвой дружественного огня с крейсера "Киров". Прибыв для обстрела батареи на острове Руссаре, крейсер уже готовился открыть огонь по субмарине. К счастью, подводная лодка своевременно подала свой опознавательный сигнал и трагедии удалось избежать.

Вечером 2 декабря "С-1" была отозвана с позиции. На следующее утро она прибыла в Таллин, но почти сразу же была направлена к порту Раума в Ботническом заливе. Однако назначенная позиция оказалась слишком мала – всего 10 на 10 миль. Сигнальщики неоднократно фиксировали цели, но те проходили на значительном удалении от лодки.

Лишь 10 декабря "С-1" удалось обнаружить и атаковать одиночный транспорт. Первая торпедная атака оказалась неудачной. После этого субмарина всплыла и перешла к артиллерийскому обстрелу. На пятом залпе 100-мм орудие заклинило, а две последующие торпеды также не достигли цели. После полуторачасового маневрирования транспорт был окончательно потоплен огнем 45-мм орудия. (Всего было израсходовано 4 снаряда калибра 100 мм и 35 снарядов калибра 45 мм).

Целью атаки подводной лодки "С-1" стал немецкий пароход "Больхайм", водоизмещением 3 324 тонн, перевозивший строевой лес (по некоторым данным – целлюлозу). Судно прибыло в Мянтюлуото до объявления блокады Финляндии, но было задержано финнами из-за стратегической важности груза и поэтому судно отплыло позже запланированной даты. Утром 10 декабря "Больхайм" покинул порт в сопровождении финских кораблей до границы блокадной зоны, после чего суда сопровождения оставили его. После атаки подводной лодки, покинутый экипажем, пароход долго не шел ко дну. Финны, обнаружив его, пытались отбуксировать к берегу, но судно в конце концов пошла на дно. Несмотря на потерю транспорта и гибель трех членов экипажа (радиста убило при обстреле, капитан, тяжело раненный, умер в шлюпке), Германия никак не отреагировала на потопление своего судна. Больше подводная лодка "С-1" в ходе этого похода противника не встретила и 16 декабря благополучно вернулась в Либаву.

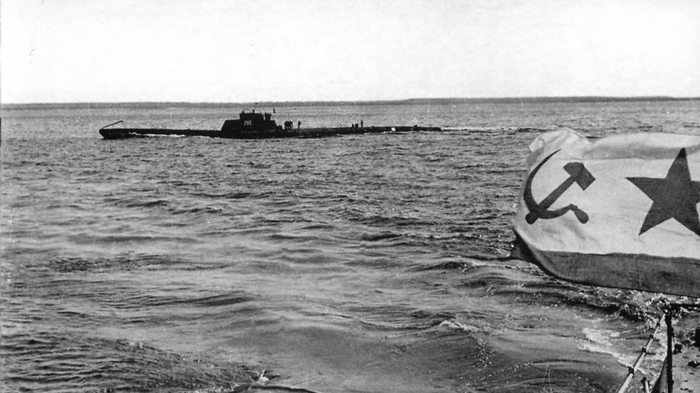

Фотографии с первого похода подлодки и парохода "Больхайм":

22 декабря 1939 года подводная лодка «С-1» вновь отправилась на боевое задание, это был ее второй и последний поход в ходе этой войны. Изначально ее планировали направить в район к северу от острова Аланд, однако затем маршрут был изменен на порт Кристиина.

24 декабря, проходя пролив Южный Кваркен, «С-1» села на мель у острова Маркет. В этот критический для лодки момент один из кораблей, предположительно шведский, обнаружил подводную лодку и попытался совершить таран. К счастью для экипажа, "С-1" удалось сняться с мели и избежать рокового столкновения.

За 22 дня патрулирования лодка обнаружила лишь один конвой, состоявший из транспорта и вооруженного ледокола, но не смогла его догнать.

16 января "С-1" получила приказ возвращаться на базу. Однако из-за поломки вертикального руля подводная лодка была вынуждена задержаться в Ботническом заливе для проведения ремонтных работ. Возвращение проходило в крайне сложных ледовых условиях: часть пути лодка преодолевала под водой, а другую часть – лавируя между льдинами. Во время одной из попыток пробить лед был поврежден зенитный перископ.

В этих непростых условиях "С-1" подверглась атаке двух финских гидросамолетов "Юнкерс К-43" (или "Райпон"). По заявлению экипажа, артиллеристам "С-1" удалось сбить один из самолетов.

К исходу суток 19 января подводная лодка наконец-то смогла пробиться через лед. На следующий день, под эскортом лидера "Минск", "С-1" благополучно прибыла в Либаву, имея на борту всего 300 кг соляра.

В результате форсирования льдов корпус "С-1" получил значительные повреждения: он был помят и пробит льдом в нескольких местах, были так же оборваны антенны и леера. Штормовая волна сорвала с верхней палубы семь листов обшивки и сломала козырек ограждения рубки. Лодка нуждалась в серьезном ремонте.

За проявленное мужество весь экипаж подводной лодки "С-1" был награжден орденами и медалями. 7 февраля 1940 года субмарина была удостоена ордена Красного Знамени, а её командир, А.В. Трипольский, получил звание Героя Советского Союза. 28 февраля Трипольский был назначен командиром 13-го дивизиона подводных лодок, сменив погибшего на "С-2" Г.Н. Тутышкина. Командование "С-1" принял капитан 3-го ранга Иван Тихонович Морской.

С-1 зимой/весной 1939-40 в Либаве:

После окончания Советско-Финской войны, течение 1940 года подводная лодка активно участвовала в морских учениях и отработке боевых задач. С 9 по 22 июня 1940 года, в период присоединения Латвии к СССР, "С-1" осуществляла блокаду Рижского порта. После этого лодка отправилась на обратно, так как нуждалась в капитальном ремонте.

Великая Отечественная война

Первый день войны - 22 июня 1941 года корабль встретил в Либаве, на заводе "Тосмаре". Он входил в состав 1-го дивизиона подводных лодок Балтийского флота, которым командовал бывший командир "С-1", капитан 3 ранга А.В. Трипольский. Командиром самой лодки был капитан 3 ранга И.Т. Морской.

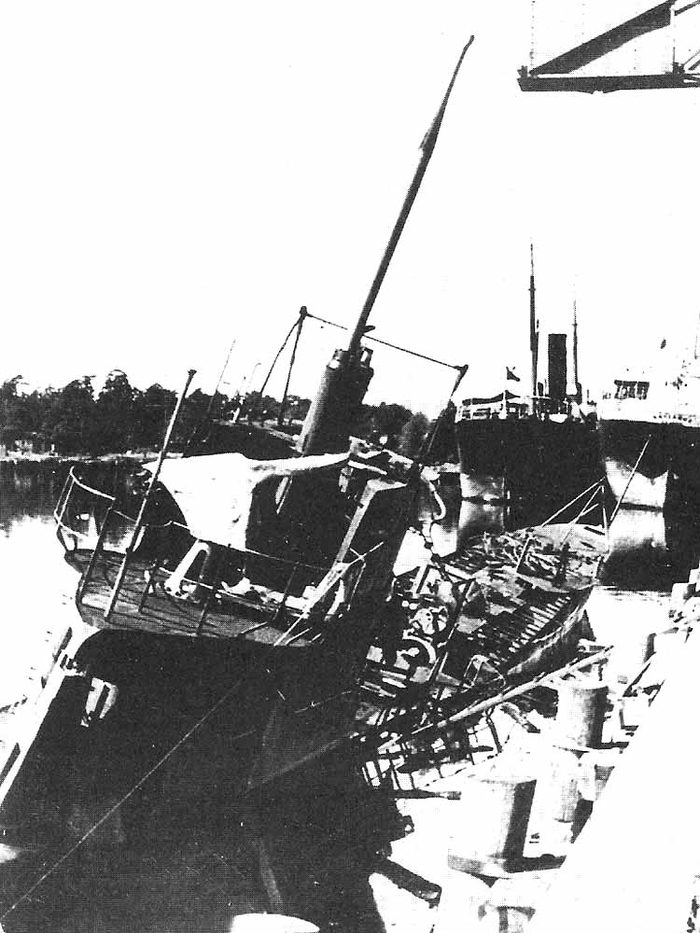

Вечером 23 июня 1941 года, когда немецкие войска уже были на подступах к городу. Лодка не имела хода, так как двигатели были не в рабочем состоянии, поэтому экипаж экипаж подорвал корабль и перешел на подводную лодку "С-3". На ней они и покинули Либаву. Недалеко от Либавы "С-3" была атакована и потоплена германскими торпедными катерами S-35 и S-60, экипажи "С-1" и "С-3" частично погибли, частично были взяты в плен, таким образом они стали первыми пленными советскими подводниками в ходе Великой Отечественной войны.

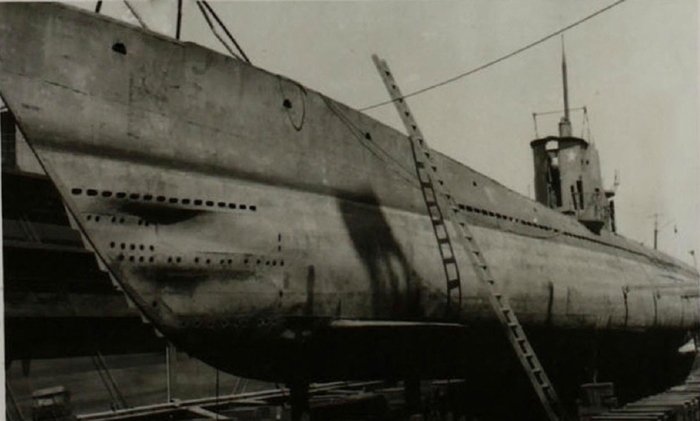

Что касается "С-1", то её история на этом не заканчивается: после занятия Либавы подводная лодка была поднята немцами, и так как прочный корпус субмарины не получил значительных повреждений, "С-1" была отбуксирована в Киль, где использовалась как опытовое судно Кригсмарине. 7 августа 1943 года в результате ряда испытаний, в ходе которых изучалось воздействие глубинных бомб, корпус субмарины затонул. На этом боевой путь советской подлодки "С-1" закончился. За весь период службы подлодка совершила два боевых похода, потопив одно немецкое судно водоизмещением 3 324 тонн и возможно сбила один самолет.

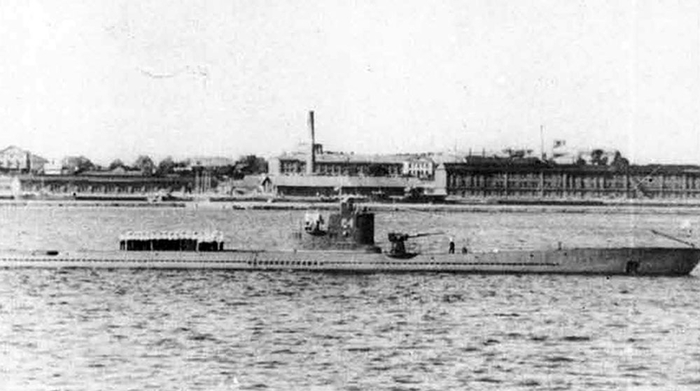

Вот в таком состоянии подлодка была после поднятия немцами:

На службе в Кригсмарине:

А на этом у нас всё. Спасибо за внимание !

Советская жизнь в 20 кадрах: как мы жили в 80-е. Часть 1

Девушки из Ленинградского шейпинг клуба «Олимп». Ленинград, 1988 год

А помните, как это было? Мы радовались простым вещам - тем, что сегодня кажутся обыденностью. Жили без излишеств, но с теплотой в душе. Мечтали, дружили, любили и искренне верили, что всё лучшее, конечно, впереди...

Момент простого человеческого счастья. Крым, 1984 год

Пансионат «Дружба». Крым, 1985 год

Совместный советско-чехословацкий проект в курортном посёлке Курпаты под Ялтой. Необычная круглая форма здания на трёх опорах - один из примеров смелой архитектуры для того времени. Для отдыхающих здесь были созданы очень комфортные условия: номера с видом на море, бассейны, собственный пляж. Путевки распределяли через профсоюзы и попасть сюда было непросто.

Телевизионная программа в СССР, 1984 год

"Камские моржи", Набережные Челны, 1989 год

«Камские моржи» — клуб зимнего плавания для настоящих смельчаков, которые каждую зиму ныряли в ледяную воду реки Камы. Проверенный поколениями способ «встряхнуть» свое здоровье.

Троллейбусные поезда Веклича на Невском проспекте в Ленинграде

Ленинград стал одним из первых городов СССР, где массово внедрили троллейбусные поезда, соединенных по системе Владимира Веклича. Эти сцепки из двух троллейбусов ЗиУ-9 решали проблему перегруженности маршрутов и перевозили до 200 пассажиров. В Ленинграде такие поезда работали с 1982 по 2002 год.

Настольный футбол во дворе. Одесса, 1982 год

Настольные игры были популярным развлечением советских детей. И, конечно же, после Олимпиады-80 в СССР появилось множество товаров с олимпийской символикой.

Большой Каменный мост в час пик. Москва, 1982 год

Горнолыжный поход на Камчатке. Апрель, 1987 год

Апрель на Камчатке — время необычных походов. Снег ещё лежит плотным покровом, но солнце уже припекает.

Фото на память за 2 рубля 32 копейки. Москва, Красная площадь, 1980 год

Доступный сервис для тех, у кого не было собственного фотоаппарата, востребованный, в основном, у иногородних туристов, желавших привезти «кусочек столицы» домой.

Неформалы 80-х на Красной площади

Фрагмент курортной жизни в Сочи

Пенсионеры в 80-е были частыми гостями популярного курорта, а информационные стенды с планами пятилетки являлись частью обычного сочинского пейзажа.

Оздоровительная гимнастика в бассейне. Киев, 1984 год

В 1980-е в Советском Союзе аквагимнастика стала популярным видом оздоровительной физкультуры для людей разного возраста. Занятия проводили профессиональные инструкторы, адаптируя упражнения под возможности каждого. Государство поддерживало подобные программы как часть системы оздоровления населения.

Дождливый день в Одессе. 1981 год

Изготовление хрустальных рогов-фужеров. Таганрог, 1986 год

Советские сувенирные фужеры в форме рогов, которые почти никто не использовал по назначению. Эти хрупкие «произведения искусства» в основном, пылились на полках, словно реликвии. У нас дома тоже был такой, но я ни разу не видел, чтобы из него кто-нибудь пил.

Мужчина ремонтирует Запорожец на проспекте Курако. Новокузнецк, 1981 год

Стройотрядовцы на Казанском вокзале в Москве

Каждое лето вузы и техникумы формировали из учащихся студенческие строительные отряды, которые отправлялись на различные объекты народного хозяйства. Они работали на возведении жилых домов, уборке урожая, строительстве дорог и других объектах, важных для страны. А в перерывах между трудовыми буднями студентов ждали шахматные турниры, футбольные матчи между отрядами, вечерние концерты и посиделки у костра с гитарой.

Ленинград встречает Олимпиаду, 1980 год

Набережная реки Невы преобразились к Олимпийским играм. На фоне Петропавловской крепости появились яркие символы международного спортивного праздника.

Передвижной кинотеатр «Солнышко». Красноярск, 1980 год

Подобные мобильные кинотеатры привозили кино в отдалённые районы, где не было стационарных кинозалов. Особой популярностью пользовались детские сеансы с мультфильмами.

Новогоднее обращение М.С. Горбачёва. 1988 год

Выражение лица женщины говорит о многом...

Приглашаю Вас на свой ДЗЕН канал, где много интересных публикаций на разные темы.

Александр Близнюк: легендарный телохранитель Троцкого и легенда Гражданской войны

В анналах истории Гражданской войны в России есть множество героических и трагических фигур, но немногие судьбы столь же поразительны, как жизнь Александра Близнюка - человека, прошедшего через горнило войны и ставшего легендарным телохранителем Льва Троцкого. Его история - это не просто биография отдельного человека, а своеобразное отражение всей эпохи революционных потрясений, где смешались героизм и жестокость, преданность идеалам и личное мужество.

Становление бойца (1897-1917)

Точная дата рождения Александра Близнюка до сих пор остается предметом дискуссий историков. Согласно одним источникам, он появился на свет в 1897 году в станице Крымская на Кубани, по другим данным - двумя годами позже в Гродненской губернии. Это расхождение не случайно - как и многие участники тех событий, Близнюк происходил из простой семьи, и документы о его рождении могли быть утеряны или уничтожены в водовороте последующих событий.

Детство будущего революционера прошло в типичных для того времени условиях. Если верна кубанская версия его происхождения, то он рос среди казачьего быта, где с малых лет приучались к строгой дисциплине и владению оружием. Возможно, именно эти ранние впечатления заложили основы его будущего характера - решительного, бесстрашного, привыкшего полагаться только на себя.

Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, молодой Близнюк, как и многие его сверстники, добровольцем отправился на фронт. Это решение стало поворотным моментом в его жизни. Война стала для него жестокой, но бесценной школой. Он служил на Западном фронте, где познал весь ужас позиционных боев, а затем был переброшен на Кавказский фронт, где в совершенно иных условиях велась война с Османской империей.

Именно на Кавказском фронте Близнюк впервые проявил свои исключительные качества бойца. По воспоминаниям сослуживцев, он отличался необыкновенной хладнокровностью в бою, умением мгновенно оценивать обстановку и принимать верные решения в критических ситуациях. Эти качества в полной мере раскроются позже, в годы Гражданской войны.

Февральская революция 1917 года застала Близнюка в Петрограде, где он оказался после ранения. В отличие от многих солдат, уставших от войны, он не поддался всеобщей эйфории и анархии. Напротив, он сразу включился в революционную деятельность, присоединившись к боевой рабочей дружине. Именно тогда он впервые столкнулся с уличными боями, которые радикально отличались от фронтовых сражений.

Октябрьскую революцию Близнюк встретил на Кавказском фронте, где продолжались боевые действия против турецких войск. В этот период он участвовал в боях на территории Персии (современный Иран), что было необычным опытом даже для ветерана нескольких кампаний. Вероятно, именно там он приобрел навыки выживания в экстремальных условиях, которые не раз спасут ему жизнь впоследствии.

Гражданская война: крещение огнем (1918-1919)

Вернувшись в Россию в начале 1918 года, Близнюк без колебаний вступил в Красную гвардию. Его боевой опыт и решительный характер быстро заметили, и уже весной 1918 года он был назначен военным инструктором на Кубани, где обучал новобранцев тактике боя и обращению с оружием.

Но настоящая слава пришла к нему летом 1918 года во время боев под Ростовом. Эпизод у станции Злодейск стал поворотным моментом в его биографии. Когда под натиском превосходящих сил белых красные части начали отступать, Близнюк добровольно остался прикрывать отход товарищей. Вооруженный только пулеметом, он в одиночку сдерживал наступление целого подразделения белогвардейцев.

Этот бой продолжался пять часов - невероятный срок для такого неравного противостояния. Когда закончились патроны, Близнюк продолжал отстреливаться из маузера, а когда и они иссякли - отбивался прикладом оружия. Только когда он, получивший множество ранений (в том числе потерявший правый глаз), потерял сознание от потери крови, казаки смогли захватить позицию.

Но история на этом не закончилась. Белогвардейцы, уверенные в его смерти, оставили израненное тело на поле боя. Однако Близнюк выжил - его обнаружили и спасли отступавшие красноармейцы. После нескольких недель в госпитале он, еще не полностью оправившись от ран, сбежал на фронт, чтобы продолжить борьбу.

Зимой 1918 года под Моздоком Близнюк попал в плен, и на этот раз его ждали настоящие пытки. Белые офицеры, узнав в нем того самого пулеметчика со станции Злодейск, подвергли его жестоким истязаниям: избивали шомполами, вгоняли иглы под ногти, держали в ледяном подвале. Когда его вывели на расстрел к берегу Терека, казалось, судьба его была решена.

Но Близнюк вновь доказал свою невероятную волю к жизни. В последний момент он бросился на конвоиров, сбил их с ног и прыгнул в ледяную воду. Несмотря на полученные ранения и обстрел с берега, ему удалось выплыть и через пять дней, преодолевая нечеловеческие трудности, добраться до своих.

Командир и стратег (1919-1920)

К 1919 году Близнюк, несмотря на молодость (ему было всего 22 года), уже считался ветераном и опытным командиром. Он возглавлял пулеметную команду в 1-м конном революционном полку под командованием легендарного Ивана Кочубея. В этом качестве он участвовал в многочисленных операциях на Северном Кавказе.

Особенно отличился Близнюк в боях под Невинномысском, где проявил не только личную храбрость, но и стратегическое мышление. Когда перед красными частями встала задача нейтрализации двух белогвардейских бронепоездов, именно он предложил и блестяще реализовал дерзкий план.

Сначала метким выстрелом из 6-дюймового орудия Близнюк вывел из строя паровоз первого бронепоезда. Когда на помощь ему двинулся второй, Близнюк на своем именном мотоцикле "Смерть гидре" совершил невероятный рейд в тыл противника, где подорвал железнодорожные пути. В результате оба бронепоезда оказались в ловушке и вскоре были захвачены красными вместе с экипажами (180 человек) и вооружением.

Этот эпизод особенно ярко демонстрирует эволюцию Близнюка как военачальника - от бесстрашного одиночки до тактика, способного разрабатывать и осуществлять сложные операции. Не случайно именно после этого успеха он был вызван в Москву, где в июне 1919 года ему сделали сложную операцию по восстановлению после многочисленных ранений.

Осенью 1919 года за беспримерные подвиги Близнюк был награжден орденом Красного Знамени - одной из высших наград молодой Советской республики. Ему также было вручено почетное революционное оружие - именной маузер, который стал для него не просто орудием, а символом признания его заслуг.

Телохранитель Троцкого (1920-1924)

Именно в этот период судьба свела Близнюка с Львом Троцким - вторым человеком в советской иерархии после Ленина, председателем Реввоенсовета и создателем Красной Армии. По некоторым данным, именно после операции под Невинномысском имя Близнюка попало в сводки, которые читал Троцкий.

Троцкий, прекрасный психолог и знаток человеческих душ, сразу оценил не только боевые качества Близнюка, но и его абсолютную преданность делу революции. В 1920 году Близнюк был переведен в личную охрану Троцкого - элитное подразделение, куда отбирали только самых проверенных и надежных бойцов.

Работа телохранителя Троцкого была крайне сложной и опасной. В условиях продолжавшейся Гражданской войны, а затем и внутрипартийной борьбы, угрозы жизни второго человека в государстве были вполне реальны. Близнюк сопровождал Троцкого в его многочисленных поездках по фронтам, участвовал в разработке мер безопасности, лично проверял обстановку перед выступлениями руководителя.

По воспоминаниям современников, Близнюк выработал свой уникальный стиль охраны. Он никогда не стоял "по стойке смирно", а постоянно находился в движении, анализируя обстановку и выявляя потенциальные угрозы. Его уцелевший глаз (правый он потерял в том бою у станции Злодейск) видел то, что ускользало от внимания других.

Один из самых известных эпизодов его работы - предотвращение покушения во время митинга в 1921 году. Заметив подозрительное движение в толпе, Близнюк мгновенно среагировал, выхватив гранату, которую террорист уже приготовился бросить. Этот случай стал хрестоматийным примером профессионального телохранителя.

Закат карьеры и историческая память

С отстранением Троцкого от власти в 1924 году и началом его опалы судьба Близнюка сложилась трагически. Как преданный соратник опального лидера, он не мог рассчитывать на благосклонность новой власти. Дальнейшая его биография известна лишь фрагментарно.

По некоторым данным, он был отправлен на периферию, где продолжал службу в пограничных войсках. Другие источники утверждают, что он отошел от активной деятельности, живя воспоминаниями о бурной молодости. Точная дата и обстоятельства его смерти неизвестны - последние упоминания о нем относятся к концу 1920-х годов.

Но легенда о Близнюке пережила своего создателя. В предвоенные годы его имя часто упоминалось в историях о Гражданской войне как пример беспримерного мужества и преданности. Правда, связь с Троцким старательно замалчивалась. В послевоенное время, особенно в период "оттепели", интерес к его личности вновь возродился.

Сегодня Александр Близнюк остается одной из самых ярких и противоречивых фигур революционной эпохи. Его жизнь - это готовый сюжет для книги или фильма, где есть все: героизм и трагедия, преданность и предательство, невероятные подвиги и горькие разочарования.

Историки до сих пор спорят о многих эпизодах его биографии. Некоторые подвергают сомнению отдельные подвиги, считая их позднейшими легендами. Но даже если половина из того, что рассказывают о Близнюке - правда, перед нами предстает человек невероятной судьбы, воплотивший в себе весь драматизм и противоречия своей эпохи.

Его история важна не только как часть военной истории России, но и как пример того, как обычный человек может стать частью Большой Истории, сохраняя при этом свою индивидуальность и человеческое достоинство в самых нечеловеческих условиях.