Удачный тандем в кино

Шерлок Холмс (Василий Ливанов) и Доктор Ватсон (Виталий Соломин) в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по мне так один из лучших, а может и лучший тандем советского кино.

Виталий Соломин. Наш дорогой Ватсон

Про Виталия Соломина, кажется, всё известно.

Знаменитый актёр. Знаменитый младший брат своего не менее знаменитого старшего брата. Знаменитый друг Шерлока Холмса на экране и друг Василия Ливанова в жизни.

Успешный театральный режиссёр.

Правда, говорят, что у Виталия был непростой характер?

Говорят, что Виталий с братом Юрием всегда соперничали, не ладили и более того - были в крупной ссоре?

Врут?

Попробуем, опираясь на рассказы родных и коллег Виталия, выяснить, что к чему.

Родился Виталий Соломин в 1941 году в Чите, в семье педагогов-музыкантов, в которой уже был один сын - Юрий, старше Виталия на 6.5 лет. Соломины - родители были поглощены работой – Дом пионеров, Дом народного творчества, школы, театры, часто выезжали с юными подопечными в командировки. Поэтому спокойный и рассудительный Юра занимался воспитанием младшего брата. А тот был в противоположность Юре неусидчивым, своевольным и весьма капризным.

...Вроде и время было забито, но творить всевозможные безобразия успевал,...

Например, таскал огурцы со школьного огорода.

Да и вообще, по-разному хулиганил…

Артистичный, общительный обаяшка Юрий с самого детства состоял в театральном кружке при Дворце пионеров, выступал на всех концертах, читал стихи, даже ездил на небольшие гастроли с постановками своего кружка.

Увидев в детстве документальный фильм о юбилее Малого театра в Москве, загорелся - буду актёром! И только там, в Малом!.. Родители не спорили. Хорошо бы, конечно, чтоб хирургом... Но Юра - умный, талантливый, красивый мальчик. Раз решил - значит, верно решил.

Окончив школу, Юрий Соломин, выросший из обаяшки уже в настоящего красавца, в 1953 без труда поступил в Высшее театральное училище им.Щепкина при Малом театре на курс народной артистки СССР Веры Пашенной.

Виталию готовили судьбу музыканта-пианиста. Хотя, он хотел, как и старший быть актёром.

"Ну, куда тебе?!... Рыжий, курносый, стеснительный... Где Юрка, и где ты?... Он, смотри - женился уже..."

"И я женюсь", - как всегда смущённо, но всё же уверенно отвечал Виталий.

"Ты выучись сначала!... Женится он..."

"Выучусь..." - говорил Виталий и репетировал пока дома в Чите перед зеркалом. А ещё занимался спортом - боксом, лёгкой атлетикой, гимнастикой...

"Я докажу. Я докажу!" - Твердил про себя. "И родителям. И Юрке".

Особенно, Юрке, конечно.

Устал слышать это: "Юрочка как?... Ой, Юрочка, молодец такой!... Учится в театральном и уже играет А в штат поступит - каждый день спектакли будут!.. А там и с кино, может, повезёт - увидите ещё Юрочку нашего!..."

Да уж, конечно- тягаться внешностью со старшим братом Виталию было сложновато.

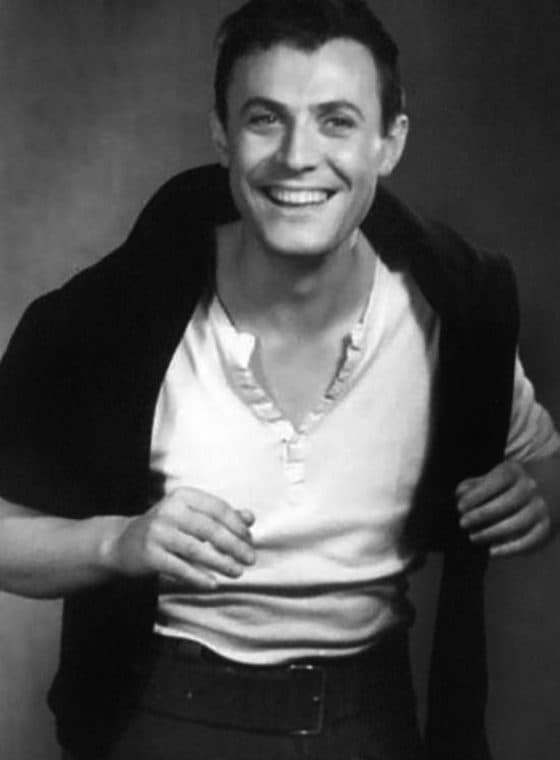

Юрий Соломин - точёный профиль, белозубая улыбка, лукавый прищур карих глаз, волевой подбородок... Уж скольких он с ума сводил!... А Юрию-то, действительно - всё нипочём. Женился ещё в училище, да так и прожил всю жизнь со своей Оленькой, ни разу в сторону других не глянув. А Виталий...

А Виталий после школы упрямо поехал в 1957 году поступать в ту же Щепку, уже законченную к тому моменту Юрием. Который и занялся усиленной подготовкой брата к поступлению. Поселил он Виталия в своей с женой комнате актёрского общежития. Ни о каком "замолвить словечко" Виталий и слышать не хотел. Для него было делом чести поступить именно самому. Без упоминаний имени талантливого брата.

А брат-то был у педагогов Щепки на хорошем счету. Настолько хорошем, что когда Виталий безо всякой протекции пришёл на экзамен и назвал свою фамилия, великий педагог Вера Пашенная, состоявшая в комиссии, сняла очки и спросила:

"Как? А отчество?"

"Соломин. Виталий Мефодьевич", - сказал Виталий.

"Из Читы?...", - спросила Пашенная.

Виталий кивнул.

"Ну-ка присядь", - сказала педагог и что-то шепнула коллегам. После чего повернулась и сказала: "Принят. Расписание узнаешь перед началом занятий".

Так что без брата обойтись не удалось.

Как студент, Виталий зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Жадно впитывал всё, чему учили мэтры, схватывал всё, тут же блистал импровизациями на студенческих постановках. Никаких тебе пьянок-гулянок, загулов и скандалов. Так что честное имя брата Юрия не посрамил.

И, как и обещал, женился. На актрисе Наталье Рудной, с которой познакомился в Щепке.

Женитьба сия вызвала некоторое недоумение среди родных и друзей Виталия. Слишком уж высокого полёта пташкой была юная супруга читинца Виталия. Дочь писателя Владимира Рудного (Иосифа Вайсборда) - потомка древнейшего раввинского рода, легендарного военкора Великой Отечественной, автора исторического бестселлера "Гангутцы" и ярого либерала, Наталья обожала богемные вечеринки, мероприятия, танцы и привыкла быть в центре внимания сотен поклонников из кругов поэтов, писателей, журналистов, дипломатов, актёров, режиссёров и пррр. Соломин же, будучи сторонником размеренного домашнего уклада со строгой иерархией - "муж - всему голова", в весь этот яркий калейдоскоп, мягко говоря, не вписывался априори.

В творческой жизни же Виталий, окончивший Щепку, и, как и брат Юрий, зачисленный в штат Малого театра, делал свои первые успехи. И не только в театре, но и в кино. Где его талантливый старший брат Юрий Соломин пока, увы, не мог похвастаться особыми достижениями.

Его дебютный морской инженер Кауров в производственной драме "Бессонная ночь" (1960) выглядел, безусловно, эффектно, но фильм явно оставлял желать лучшего. Последовавшая за ним дилогия о семье Ульяновых "Сердце матери" и "Верность матери" тоже не претендовала на лавры всенародных хитов. В театре работы у Юрия было много, но крупных ролей ему пока не доверяли. Впрочем, блистая и в небольших ролях, он сумел достаточно быстро обрести приличную аудиторию поклонников, приветствовавших уже одно только появление Юрия на сцене аплодисментами.

Ну а пока Юрий Соломин продирался в Малом через толпу эпизодических ролей к Хлестакову в "Ревизоре" в постановке великого Игоря Ильинского, Виталий, как уже упоминалось, отметился в кино. После его эпизодических появлений в "Заставе Ильича" (которую всё равно в год съёмок никто не увидел) и "Председателе," режиссёр Павел Любимов пригласил Виталия Соломина на одну из главных ролей в экранизацию рассказа Ирины Велембовской "Женщины".

Ирина Велембовская (настоящая фамилия - Шухгальтер) была человеком с непростой судьбой, в которой смешались элитная семья, дальние родственные связи с В.И.Лениным, репрессии, служба фронтовой медсестрой, арест по доносу, приговор, отмена приговора с заменой срока высылкой на поселение, работа на лесозаготовках со ссыльными немцами, конфискованная квартира, работа школьным дворником, литинститут им.Горького и слава одной из самых искренних писательниц Союза, чьи книги экранизируются и издаются в Европе. Героини у неё тоже были ей под стать - с непростыми судьбами. Писала Велембовская просто, открыто, честно, без обиняков и лакировки. Что было не слишком по нраву редакторам, зато весьма нравилось читателям.

История о судьбах нескольких женщин разных поколений пришлась по душе аж 35.5 миллионам советских зрителей. Что вывело фильм "Женщины" на 6-е место в итоговом списке 1966 года. Виталий Соломин, сыгравший норовистого студента Женю, в один миг стал звездой.

В следующем году Виталий отметился в также достаточно популярной мелодраме "Старшая сестра".

За ней последовала неоднозначно принятая критикой, но весьма успешная в прокате военная кинокомедия "Крепкий орешек" с Надеждой Румянцевой ("Последний дюйм" (1958). О фильме про настоящих мужчин и о его создателях) и драма "Бабье царство" (4-е место в прокате 1968 года).

Старшему брату Юрию о таких успехах можно было только мечтать.

Кто-то, возможно, затаил бы ревность к удачливому родственнику (что в общем-то временами и приписывала братьям молва...), но Юрий Соломин, прекрасно понимавший, что у них с Виталием абсолютно разные пути в кино, совершенно по этому поводу не переживал. Он радовался успехам младшего брата, хвалил его и знал - его собственные "золотые роли" ещё впереди. И был абсолютно прав.

В 1970 году на телеэкраны вышел многосерийный приключенческий фильм Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства". До выхода "17 мгновений весны" красивый, элегантный, сильный, ловкий, смелый капитан Кольцов Юрия Соломина стал главным любимцем зрителей среди советских киноразведчиков.

Виталий тем временем расторг уже давно изживший себя брак с Натальей Рудной и на съёмках фильма Петра Тодоровского "Городской романс" познакомился с молодой актрисой Марией Леонидовой. После нескольких съёмочных дней режиссёр передумал снимать Виталия, что, впрочем, не отразилось на романе актёров.

Соломин, не откладывая в долгий ящик, предложил Марии выходить за него. Озвучив при этом список его условий:

жена не будет актрисой (во всяком случае - постоянно задействованной в проектах. Все возможные роли - только с его согласия);

жена всегда будет находиться дома (когда он у них будет, конечно) и следить за порядком в нём;

дома всегда будет, к моменту возвращения Виталия из театра или со съёмок, горячий ужин с обязательным свежим первым блюдом;

дома всегда будет идеальная чистота с расположением всех вещей, как это привычно Виталию;

жена всегда будет сообщать Виталию, где и с кем она находится;

жена никогда не будет опаздывать даже на минуту.

Впрочем, Виталию можно было не перечислять все эти условия. Мария Леонидова смотрела на него широко распахнутыми глазами и была согласна на всё. В 1970 году она стала Марией Соломиной.

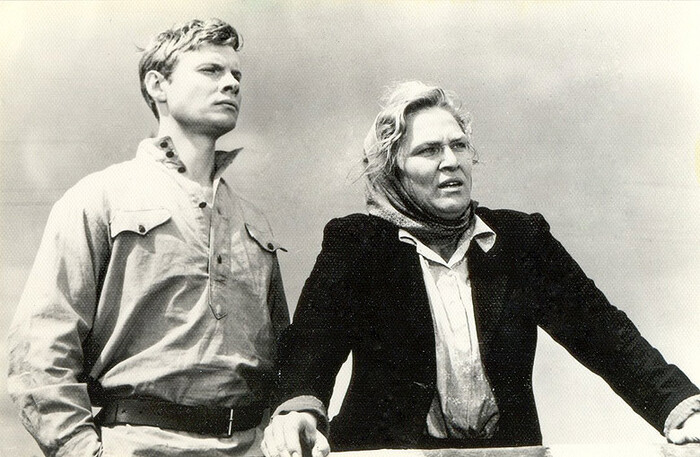

В 1971 братья вместе снялись в экранизации популярного романа Константина Седых "Даурия" - эпического полотна о жизни нескольких поколений забайкальских казаков. Причём, у Виталия роль была главная - казака Романа Улыбина. "Даурия" заняла 3-е место в прокате 1972 года, собрав 50 млн. зрителей.

А дальше фартить с кино и ТВ стало Юрию.

"Инспектор уголовного розыска" (1971 - 41 млн зрителей), "Блокада" (1974-1977, ТВ), "Дерсу Узала" (1975, 20.5 млн зрит., премия "Оскар"), "Хождение по мукам" (1977, ТВ), "Школьный вальс" (1978, 20 млн.), "Обыкновенное чудо" (1978, ТВ)...

Виталий, ставший в 1973 отцом дочери Анастасии и получивший в 1974 звание Заслуженного артиста РСФСР, себе в актив в 70-х из особо заметных проектов смог добавить разве что "Сибириаду" (1978) Андрея Кончаловского, где его роль была далеко не главной.

Виталию по-прежнему казалось, что он всё так же находится в тени старшего брата, не относящегося к нему всерьёз. Надо было доказать свой талант, в котором абсолютно никто на самом деле и не сомневался. Доказать всем. И, главное - Юрке.

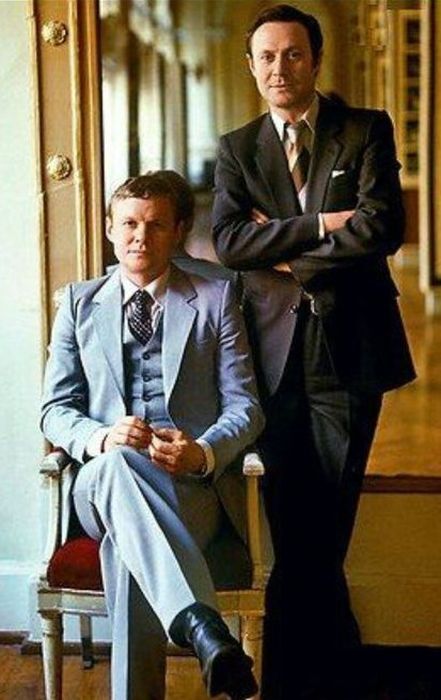

В экранизации оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" (1978) они сыграли вдвоём с Юрием главные роли, вызвав восторг зрителей и критиков:

Игра Юрия и Виталия Соломиных, на мой взгляд, достойна восхищения. Они играют легко, ярко и с видимым наслаждением погружаются в стихию опереточной "аристократично-буржуазной“ жизни и любовных недоразумений... - киновед Александр Фёдоров.

Конечно, огромную роль в жизни Виталия Соломина продолжал играть Малый театр. И не только в общественной, но и в личной. Потому что вскоре женатый Виталий закрутил долгий роман с видной барышней и по совместительству коллегой по Малому театру Еленой Цыплаковой. Но это так, лирика... А тем временем наступил год 1979, который изменил очень многое в жизни Виталия Соломина.

В этом году режиссёр Игорь Масленников приступал к съёмкам многосерийного телефильма о приключениях великого сыщика Шерлока Холмса и его верного друга и помощника доктора Ватсона. С Холмсом сомнений не было - только Василий Ливанов. С Ватсоном у режиссёра, впрочем, тоже не было сомнений. Были они у начальства, которому Масленников представил фото актёров с проб.

"Вот это вот ваш Ватсон?!... Рыжий, курносый?.. Где вы видели курносых англичан?..." Предусмотрительный Масленников раскрыл принесённый с собой сборник рассказов сэра Артура Конан Дойла с его цветным портретом и сказал: "Вот здесь". Виталия Соломина утвердили.

Поначалу совместная работа "Холмса" и "Ватсона" не заладилась.

Ватсон-Соломин постоянно вмешивался в съёмочный процесс и давал рекомендации режиссёру Масленникову, как будет лучше поставить ту или иную сцену, чем изрядно нервировал Холмса-Ливанова. Причём, до такой степени, что исполнитель роли великого сыщика стал снимать напряжение после съёмок традиционным для многих артистов способом. И однажды так не рассчитал, что на неделю выпал из съёмочного процесса. Режиссёр Масленников отнёсся к ситуации с пониманием - лучшего Холмса он и представить себе не мог. А вот Виталий...

А Виталий написал "докладную в вышестоящую инстанцию" с требованием отстранить от роли Холмса "несознательного элемента" Ливанова и взять на его место актёра Бориса Клюева.

К словам Виталия прислушались. Клюев приехал на пробы, отсняли даже несколько сцен.

К счастью, в это время примчался с повинной Василий Ливанов, покаявшийся перед всеми, в том числе и перед Соломиным. "Блудного Холмса" простили, Клюева решили в будущем задействовать в роли Майкрофта Холмса, которого изначально вообще не рассматривали в качестве персонажа сериала, а Василий Ливанов и Виталий Соломин, к удивлению многих, подружились, да так, что пронесли эту дружбу через всю жизнь.

Вышедший на экраны ТВ в марте 1980 двухсерийный фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" имел феноменальный успех. После которого Виталию Соломину уже точно ничего никому не надо было доказывать. Хотя, насчёт Юрия Виталий всё-таки сомневался... Ему продолжало казаться, что старший брат относится к нему несколько снисходительно, слегка насмешливо, а после успехов Виталия в кино и театре - не то, что с возросшим уважением, а даже с прохладцей.

В 1981 Виталий Соломин сыграл одну из главных ролей - графа Бони в ещё одной успешной экранизации классической оперетты - "Сильве" Имре Кальмана. Причём, пылкую любовь он изображал со своей супругой Марией, исполнявшей роль графини Стаси.

В жизни же продолжался его не менее пылкий роман с Еленой Цыплаковой.

Которой он пояснял, что с женой они уже почти развелись, и он вот-вот женится на Елене. Однако, вскоре Цыплакова узнала, что у Соломиных предвидится отнюдь не развод, а, скорее наоборот - пополнение семейства - жена Мария ждёт второго ребёнка. После этого Елена Цыплакова разорвала с Соломиным всякие отношения. Жена, которой "надёжные люди" исправно докладывали обстановку на личном фронте Виталия и которая была в курсе всего, его простила.

В 1981 вышла "Собака Баскервилей".

В 1983 - "Сокровища Агры".

В 1985 - "Зимняя вишня".

В 1987 - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается"

В 1990 - "Зимняя вишня - 2"

Везде главные роли. Везде успех.

Что и кому тут надо ещё доказывать?

В 1984 Виталий задумал осуществить в Малом театре давно задуманную постановку "Живого трупа" Л.Толстого с собой в роли Протасова. Худрук Малого, легендарный Михаил Царёв, отсмотрев репетицию, спектакль одобрил. А вот Соломина - запорол. Сказав: "Всё хорошо. но вот Виталий.... Не Протасов. Вот если бы Юрий..." И главную роль в спектакле Соломина-младшего стал играть Соломин-старший.

В кулуарах зашушукались... Подсидел родного брата, отобрал себе главную роль!... Показал-таки, кто в семье главный!... Хотя, по сути, Юрий спас спектакль брата от отмены. Виталий - режиссёр, Юрий - исполнитель главной роли. После смерти Царёва Виталий всё же станет Протасовым в своём собственном спектакле. Как и хотел. Правда, в 1986 Виталий покинет Малый театр.

Чтобы снова вернуться в него в 1988. Когда новым худруком станет его брат Юрий Соломин.

А в остальном, по неоднократному признанию Юрия Соломина, у них с братом не могло быть никакого соперничества. Они были слишком разными, слишком непохожими и в актёрской, и в обычной жизни. У каждого свой путь в театре и кино, у каждого свои принципы и манеры.

Можно ли представить себе Виталия в роли капитана Кольцова, путешественника Арсеньева, полковника Славина?

А Юрия в роли графа Бони, Вадика Дашкова из "Зимней вишни" или прохиндея Паши Добрынина из "Искренне Ваш..."?

Андрей Кончаловский:

Виталий – он несерьезный человек.

Когда он что-то говорил серьезно, всегда казалось, что несет какую-ту «пургу» сознательно. Вот эта готовность к улыбке, – она давала ему определенный шарм и обаяние.

Его старший брат – артист драматический, у него с комедией сложнее...

А вот разные взгляды на жизнь и на совершаемые поступки, действительно иногда давали братьям причину для размолвок.

Вскоре после разрыва с Цыплаковой и рождения в 1984 году дочери Лизы, Виталий Соломин завёл новый роман со звездой комедии "Спортлото-82" и также коллегой по Малому театру - Светланой Амановой. И опять на виду у всех, и опять жена в курсе, и опять ничего не может поделать с этим...

Говорят, тогда Юрий позвал Виталия на разговор "по-братски". Что Юрий сказал брату в точности, разумеется, неизвестно, но упоминание того, как отнёсся бы к поведению Виталия покойный отец Мефодий Викторович, Виталия за живое задело. Роман с Амановой быстро прекратился, но в личных разговорах Виталия с родными и друзьями имя Юрия стало звучать всё реже.

Аде Леонидовне - за 90 (на момент интервью). Она - самая близкая знакомая покойной матери актёров Зинаиды Ананьевны. И у неё на сей счёт своё мнение:

Почему у них родственных отношений не было? В гости, говорят, не ходили друг к другу? Да из-за жён они ссорились! Конечно! Не любили те друг друга... Юра купил бывшую дачу актёра Остужева. Виталькина жена тут же: "Давай нам дачу! И чтоб не хуже, чем у них!..." Бывают такие завидущие, противные бабы. А Зина таких терпеть не могла. Не потому, что она – злая свекровь. Она была очень доброжелательная, приятная. Но кем для родителей невестки был Виталий? Он был – тайга дремучая для них! То он не так вилку держал, то он это не так, всё не так. Да и Зина была для них махровой провинциалкой, хоть и из интеллигентов.

А что братья не дружились, так примеров таких среди людей великое множество... Всякое в жизни бывает. Вон, говорили по телевизору как-то, что они и не родные. Враньё это самое настоящее! Будьте уверены, Юра и Виталий – самые что ни на есть родные братья. Роднее всех родных...

Юрий, похоже, не особо печалился по поводу охлаждения отношений с братом. Его, кажется, уже некоторое время несколько тяготили рассказы о, мягко говоря, сложном характере Виталия и он был даже, что ли, рад некоторой отстранённости, возникшей между ними.

А о непростом характере Виталия наслышаны были многие.

Виталий Соломин:

...В детстве я был импульсивным, поддающимся настроению, очень нетерпимым, агрессивным, считал плохими тех, кто был не похож на меня.

...Все, кто меня знает достаточно близко, считают, что у меня очень тяжёлый характер. Я упрямый, а порою даже вредный... я этого не скрываю......Мать, оказалось, не имеет ничего общего со мной. Не совпадают у нас точки зрения на воспитание, питание, алкоголь, спектакли. И не о чем нам говорить. Начинается раздражение на чавканье, сморкание, писание, хлопанье, угрюмость.

Но что выясняется. Раньше, живя в разных городах, я испытывал к ней ровные спокойные чувства. Меня, собственно, ничего в ней не раздражало. Теперь я одновременно с вспышками раздражения чувствую жалость к ней и любовь...

Виталий мог, игнорируя всех коллег и знакомых, пройти мимо, ни с кем не поздоровавшись и не реагируя на обращение к нему.

Мог на репетиции наорать так, что мужчины-актёры пили корвалол, а женщины рыдали в гримёрке. А потом, словно извиняясь, устроить для всех празднование Нового года среди весны - с подарками, шампанским и деликатесами.

Мог, в наказание за небольшое опоздание заставить 13-летнюю дочь Лизу добираться самой с дачи на электричках.

Мог ударить жену за то, что та задержалась домой, встретив подругу в магазине. Да так ударить, что она летела через всю лестничную площадку. А потом не пустить её домой, отправив ночевать к той самой подруге. А на следующий день снова общаться с ней, как ни в чём не бывало.

Мог перед спектаклем закопать в миску с квашеной капустой, которую с аппетитом должны были есть на сцене актёры, большого пластикового таракана и наблюдать из-за кулис, как они на это отреагируют. И смеяться, глядя на их эмоции.

Представить в подобных ситуациях Юрия - немыслимо.

Да, о том тоже говорили, что он" с холодком", что не каждого подпускает к себе, раскрывается только со "своими".

Но Юрий был дипломатом. Человеком, всегда умевшим находить общий язык с совершенно разными людьми в разных кругах. Это умение и сделало его в 1990 году Министром культуры РСФСР.

Вообще, в 90-е оба Соломиных вошли без особых потрясений. Малый театр во многом благодаря усилиям худрука Юрия Соломина сумел сохранить и репертуар, и труппу, и продолжать быть привлекательным для зрителя.

В 1997 году Виталий Соломин смог осуществить свою давнюю мечту - поставить на сцене Малого мюзикл "Свадьба Кречинского". Созданный ещё в 1973 году композитором Колкером и поэтом Рыжовым, мюзикл с разной степенью успешности шёл в разных же театрах Союза. Соломин решил создать не просто спектакль, а настоящее действо, не похожее ни на что из ранее демонстрировавшегося. И это ему удалось. Внушительные грандиозные декорации, невероятные яркие костюмы, феерия музыки, танца и смеха. И в центре всего - он, 55-летний Виталий Соломин в роли Кречинского. Пляшущий, поющий наравне с молодёжью. И садящийся на шпагат.

Виталия Соломина можно без преувеличения назвать новатором: его «Свадьба Кречинского» – первый мюзикл на сцене Малого театра. Постановка, как, впрочем, и все режиссёрские работы Виталия Мефодьевича, пользовалась оглушительным успехом, а роль Кречинского стала одной из знаковых в творческой биографии Соломина.

Помимо работы в театре, кино и на телевидении, участии в атрепризах, записей на радио мастер занимался преподавательской деятельностью – он вёл курс во ВГИКе, осиротевший после смерти Анатолия Ромашина.

Успех "Кречинского" действительно был огромен. Каждый спектакль - полные залы, громовые не смолкающие, овации. И так на протяжении не месяцев - лет. Доказывать кому-либо что-либо уже точно не надо было.

Но стало подводить здоровье. Давние проблемы с гипертонией всё чаще давали о себе знать. В какой-то момент Виталий перенёс на ногах микроинсульт, не сказав об этом никому из близких.

Но, видимо, призадумался, потому что обратился к Юрию с предложением взять на роль его Кречинского ещё одного, дополнительного актёра-дублёра. Ибо нагрузки стали слишком велики. Режиссура, антрепризы, преподавание, лекции, да ещё и Кречинский, требующий отличной физической формы.

Юрий идею с дублёром не одобрил, пояснив этом тем, что на "Свадьбу" люди идут на Виталия в первую очередь. А сколько зрителей придёт на спектакль, зная, что его там не будет?.. ползала? или четверть?.. И предложил сократить количество спектаклей "Свадьбы", но сохранить в главной роли Виталия. Виталий отказался. Нет - пусть будет столько же. Я буду играть. Сократить число антреприз и лекций тоже не захотел. Решил, что вытянет. Хотя жизненный настрой в последние годы был совсем не радостный...

Из дневниковых записей Виталия Соломина:

Сегодня с трудом встал, не хотелось просыпаться.

Подкрадывается мысль: жить не хочется. Отдавливаю её в глубину, вниз, в темноту. Там надо чем-то прижать и дождаться, чтобы затихло...

Толстой говорил, что смерть — она длительный процесс.

Чего мне ждать от будущего? ...ничего хорошего я не жду в ближайшие годы. Да и в отдаленные тоже....

24 апреля 2002 года Виталий Соломин вышел на сцену в очередной раз в роли Кречинского.

В конце первого отделения, перед самым антрактом, Виталий медленно присел на декорацию. Опустился занавес. И Виталий Соломин так же медленно упал на сцену. Его срочно отнесли в гримёрку. Без сознания. Вызвали скорую. Прибежал Юрий. Взял за руку - "Виталя!... Виташа!!..." Скорая увезла Виталия в больницу. Инсульт.

Юрий Соломин вышел на сцену:

"Уважаемые зрители! К сожалению, случилась беда. Виталию Мефодьевичу стало плохо, он срочно госпитализирован. Мы вынуждены отменить сегодняшний спектакль. Я, как художественный руководитель Малого театра приношу вам свои извинения. Все желающие могут вернуть деньги за билеты в кассе прямо сейчас".

Большая часть зрителей срочно бросилась в кассы. Меньшая - осталась в зале и устроила стоячую овацию.

Ближайший месяц Виталий провёл в больнице, большей частью находясь в коме, лишь изредка приходя в сознание на несколько минут. 27 мая 2002 года Виталий Соломин скончался на 61-м году жизни.

После смерти Виталия Соломина, Юрий Соломин снял с репертуара "Свадьбу Кречинского" и другие, поставленные им спектакли, объяснив это тем фактом, что никто не сможет заменить Виталия Соломина ни в одной из ролей поставленных им спектаклей, ни тем более в качестве их режиссёра. Виталий настолько трепетно и ревностно относился к вопросам режиссуры своих спектаклей, что представить на его месте кого-то другого - нереально. И пусть все эти постановки останутся в памяти зрителей такими, какими они были при жизни Виталия Соломина.

В 2023 году руководство театра приняло решение осуществить новую постановку мюзикла "Свадьба Кречинского" с другим режиссёром, посвятив её памяти Виталия Соломина.

Старший брат Виталия, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января 2024 года в возрасте 88 лет.

В сущности, какая разница - было ли/не было ли соперничество между братьями Соломиными.

Важно то, что с нами остались блестяще сыгранные Юрием и Виталием роли.

И как невозможно себе представить наше кино ХХ века без капитана Кольцова или Телегина, сыгранных Юрием Соломиным, так невозможно представить его без графа Бони и доктора Ватсона в исполнении Виталия Соломина.

И помнить его мы будем не за нюансы непростого характера, а за уникальный почерк мастера. Мастера-актёра и мастера-режиссёра Виталия Соломина.

Фото взяты из открытых источников.

Смотрите хорошее кино. Не забывайте хороших артистов.

Если было интересно - заходите ещё!!

45 лет назад на экраны вышел советский фильм о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона

45-летней давности вечер 22 марта 1980 года оказался для миллионов советских людей тем редким периодом времени, когда дела-заботы побоку, когда про все на свете забываешь и прилипаешь к голубому экрану, где показывают тако-ое! Не оторваться! Виновниками подобных ситуаций массового затворничества по домам перед телевизором всегда являлись дебютные показы новых особенно удачных фильмов. На сей раз граждан ждала премьера сериала про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

1979 г. Режиссер Игорь Масленников (слева) и главный оператор Юрий Векслер (третий слева) на съемках фильма.

На ЦТ выстрелили дуплетом. В субботу, 22 марта, по первой программе в 19.50 начали показ дебютной серии нового художественного телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» — «Знакомство». Вслед за тем зрителей ждало традиционное вечернее блюдо — информационная программа «Время», а по окончании ее дали в эфир вторую серию — «Кровавая надпись». Реакция публики оказалась подобной взрыву бомбы. Телередакцию в следующие дни буквально затопило половодьем зрительских писем. Народ требовал повторить показ и продолжить сериал.

Своим появлением фильм обязан во многом именно названию. Сценарий на основе рассказов Конан Дойла, созданный известными мастерами Юлием Дунским и Валерием Фридом по их собственной инициативе, «вне плана», привлек внимание режиссера Игоря Масленникова как раз благодаря тому, что в названии упоминался не только легендарный сыщик, но и его верный помощник. Появление второго полноценного главного персонажа давало возможность сделать нечто совершенно новое по сравнению с многочисленными уже лентами, образовавшими весьма внушительную «холмсиниану».

«Основная ошибка двухсот фильмов, снятых по рассказам о Шерлоке Холмсе во всем мире, заключается в том, что везде фигурирует только Холмс, — пояснял позднее Масленников. — А его сыграть невозможно: он механистичен, однолинеен, и если он один болтается в драматургии, то с ним тяжело справиться. На Ватсона мало кто обращал внимание, он как бы был неуловим. В инсценировке Дунского и Фрида мне понравилось именно то, как поразительно точно и с иронией были выписаны взаимоотношения двух человек. Ватсон стал интересным, живым…»

Очеловечивание главных героев детективной классики Конан Дойла, те приемы, те штрихи к портретам их и некоторых других действующих лиц, которые придумали и использовали авторы сериала, — все это дало уникальный эффект, подарив нам совершенно неповторимую атмосферу фильма и запоминающиеся образы его героев. Для многих из актеров их роли, сыгранные в сериале про Холмса и Ватсона, стали воистину козырем артистической карьеры.

Хотя, казалось бы, картина столь хорошо знакома, насмотрена за прошедшие годы, за рамками зрительского внимания еще остаются кое-какие ее потайные эпизоды, необычные ситуации, связанные со съемками. О некоторых из таких секретов поговорим сегодня.

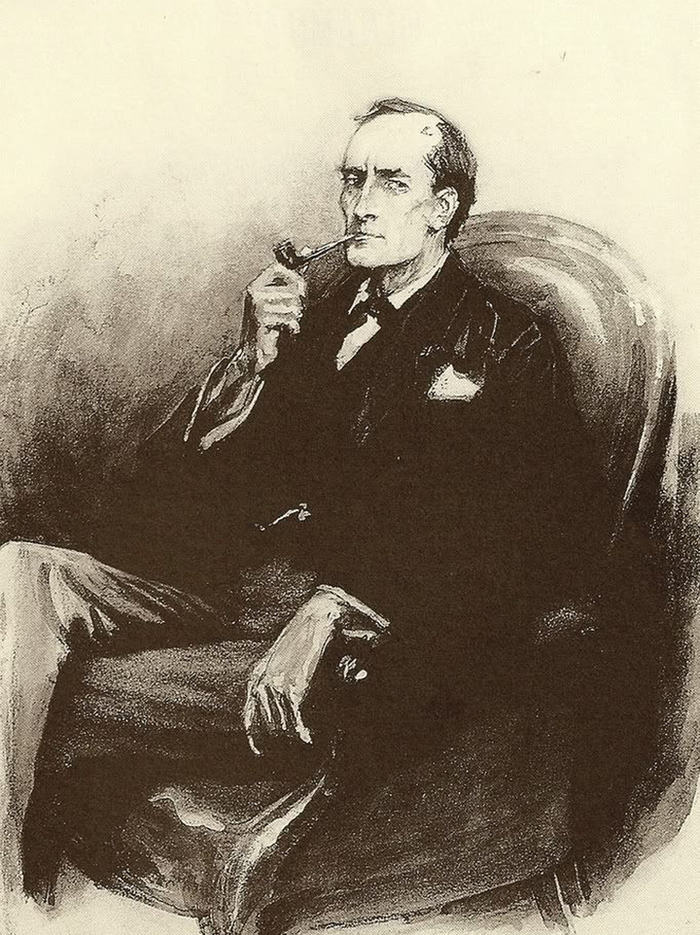

Фирменный профиль.

Одна из знаковых достопримечательностей «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — трубка, которой регулярно пользуется мастер дедукции. С подачи сэра Артура Конан Дойла этот «девайс» стал неотъемлемой частью образа знаменитого сыщика.

К слову сказать, именно навыки обращения с таким прибором артиста Василия Ливанова стали для режиссера дополнительными бонусами при решении предложить именно ему роль Холмса. А уж когда Игорю Масленникову довелось увидеть рисунки английского художника Сидни Пэджета, который в начале ХХ века был признан лучшим иллюстратором популярных произведений Конан Дойла, и сравнить фотопробу Ливанова с пэджетовским портретом детектива, он убедился: похожи как две капли воды!

Специфический джентльменский реквизит для русского Шерлока Холмса удалось заказать легендарному мастеру — Алексею Борисовичу Федорову. Своими изделиями он прославился чуть ли не на весь мир: делал уникальные подарочные экземпляры для Сталина, для французского писателя-классика Жоржа Сименона, федоровскими трубками дорожило немалое число известных советских писателей, актеров, художников…

Юрий Векслер — главный оператор фильма — придумал для него фирменный образ-эмблему Холмса: характерный резкий профиль главного героя с трубкой во рту; такой ракурс нам неоднократно показывают в сериале. Под эту картинку очень подошел курительный прибор, созданный Федоровым. Причем с размерами скромничать не стали, в итоге Холмс–Ливанов получил весьма внушительную штуковину (для сравнения, в арсенале у товарища Сталина близкий по форме экземпляр был раза в два меньше).

Впрочем, федоровский эксклюзив до съемок следующих серий не дожил: кто-то украдкой «экспроприировал» ценный артефакт. Пришлось заказывать копию, даже несколько — на всякий случай. Правда, изготавливали их уже другие мастера, ученики Алексея Федорова. После завершения работы над сериалом одна из этих трубок осталась у Василия Ливанова, другая перекочевала в музей «Ленфильма».

Ошибка сэра Артура

Съемки первой серии — «Знакомство», основой сюжета которой стал рассказ «Пестрая лента», в какой-то момент осложнила непредвиденная проблема. Оказалось, что автор рассказов про чудо-сыщика Холмса сэр Артур Конан Дойл подложил киношникам свинью. Или, что в данном случае гораздо точнее, — змею.

Одним из ключевых конан-дойловских ноу-хау в этом повествовании является оригинальный ход, примененный преступником — владельцем поместья Гримсби Ройлоттом. Чтобы замаскировать свои коварные планы по устранению падчериц-близняшек, мешающих ему стать полноправным хозяином всего состояния покойной жены, он использовал в качестве орудия убийства ядовитую змею, которую привез из заморской колонии. По замыслу негодяя этот аспид проникал в комнату девушек через вентиляционное отверстие в стене и потом спускался вниз к жертве по шнуру от колокольчика для вызова прислуги.

Создатели фильма решили в точности повторить коронный сюжетный ход знаменитого писателя. Но когда настала пора снимать кадры со змеей, где она ползет по свисающей веревке, режиссера и оператора ожидало полное фиаско. Выбранный для работы перед камерой «актер»-рептилия ни в какую не желал проделывать подобный акробатический номер.

Тут следует внести ясность по поводу «национальности» хладнокровного (в прямом смысле слова) убийцы. В рассказе Холмс называет этого гада «болотной гадюкой, самой смертоносной змеей Индии». Однако в реальной природе такого вида не существует, но есть отчасти созвучная ядовитая тварь — дабойя, по-другому гадюка Рассела, или цепочная гадюка. Дотошные исследователи, занимавшиеся холмсоведением, выяснили, что у Конан Дойла фигурирует обозначение, которое можно перевести скорее как «ядовитая болотная змея». Сэр Артур дал также некоторые подсказки, позволяющие специалистам более точно идентифицировать пресмыкающееся. В тексте есть описание того, что Холмс с Ватсоном увидели, ворвавшись после трагического инцидента в комнату Ройлотта и застав владельца поместья уже мертвым: «Вокруг его головы туго обвилась какая-то необыкновенная, желтая с коричневыми крапинками лента…» Цепочная гадюка заметной желтизны в своем наряде не имеет. Зато, по мнению некоторых серпентологов, под конан-дойловский словесный портрет можно подогнать обитающего в Индии родственника кобры — ленточного крайта, хотя внешнее сходство тоже не безусловное: у этой змеи чередуются широкие черные и желтые поперечные полосы. Кроме того укусы вышеупомянутых ползучих тварей не убивают человека за несколько секунд, как упомянуто в рассказе.

Скорее всего, сэр Артур, будучи кабинетным писателем, попросту использовал в своем произведении выдуманное живое существо — микст реально существующих в индийских краях змей. Вот только «отец» Шерлока Холмса упустил важный момент: все эти гады не умеют ползать по свисающим веревкам. Так что осуществить коварный план убийства с помощью такого «киллера» Ройлотту никак не удалось бы. Для реализации своей задумки этому жестокому негодяю следовало заполучить себе, например, древесную африканскую гадюку, которая действительно приспособилась перемещаться верх-вниз по эластичным ветвям кустов и деревьев.

Ни о чем подобном создатели фильма не знали. Игорь Масленников и его помощники целиком доверились авторитету Конан Дойла. Найти для работы в кадре ту суперядовитую болотную гадюку даже мысли не возникло. Решили использовать более доступного, а главное — безопасного исполнителя. На съемочную площадку принесли обыкновенного (хотя и весьма внушительных размеров) ужа. Однако змея, будучи просунута через отверстие в построенной бутафорами стене, категорически не желала далее переползать на расположенный рядом шнурок. Как ни мучились с ней, к каким ухищрениям ни прибегали — без толку. Не заложены матушкой-природой в это пресмыкающееся подобные гимнастические способности.

Пришлось ограничиться кадрами, где ужик лишь наполовину высунулся из вентиляционной дырки и пробует нащупать на стене какую-нибудь опору. Далее следует перебивка: Холмс (актер Василий Ливанов) вовсю молотит тростью по шнуру — на самом деле пустому, и таким образом якобы заставляет «гадюку» отступить назад и вернуться в соседнюю комнату, где она, будучи раздражена, кусает своего коварного хозяина, отправив его на тот свет (но это все происходит уже за кадром).

В финале столь драматичного эпизода зрителям снова показывают пресловутую «пеструю ленту», причем крупным планом. Только теперь гадина гораздо более подходит под такое описание. Дело в том, что для сцены с умершим от укуса змеи Ройлоттом «пригласили» другого бессловесного исполнителя: ведь окраска ужа ну никак не тянула на пестроту. Пришлось актеру Федору Одинокову — именно он сыграл роль злодея — испытать несколько не самых приятных минут, изображая лежащего на полу мертвеца, голову которого обвила рептилия. Столь своеобразным партнером по кадру стал безобидный песчаный удавчик. У него весьма характерная, действительно пестрая окраска и вполне миролюбивый нрав по отношению к человеку.

Не тот у сыщика глаз?

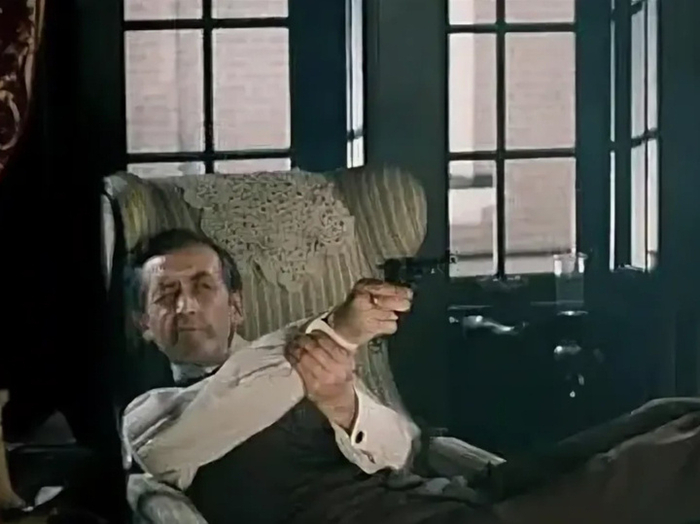

В начале второй серии — «Кровавая надпись» — доктор Ватсон по возвращении на Бейкер-Стрит №221Б после очередного «выхода в свет» оказывается встревожен звуками гремящих выстрелов. Заглянув в комнату Холмса, он становится свидетелем необычной картины. Хозяин, сидя в кресле, развлекается от нечего делать тем, что стреляет из револьвера по противоположной стене, стараясь нарисовать пулевыми отверстиями вензель королевы Виктории — VR.

Эпизод полностью соответствует написанному Конан Дойлом в рассказе «Обряд дома Месгрейвов». Однако наблюдательные зрители обнаружили в сцене необычный «фокус». Шерлок Холмс держит оружие в правой руке и при этом целится левым глазом, зажмурив другой. Подавляющее большинство людей в данной ситуации такого перехлеста не допустили бы (разве что нужный глаз поврежден или плохо видит, но у героя сериала с этим все в порядке). Почему же герой Василия Ливанова столь оригинально обращается с револьвером?

Первый вариант ответа: так получился лучший ракурс, лицо актера чуть более повернуто к объективу камеры, снимающей его спереди и справа. Однако версия не очень убедительна. Прокрутив еще раз упомянутый фрагмент фильма и мысленно изменив рабочий глаз Холмса на правильный — правый, убедился, что никакого особого проигрыша по качеству картинки в данном случае оператор не получил бы.

Вариант второй: самому Ливанову с учетом неких индивидуальных его свойств удобнее именно так целиться при стрельбе. Увы, попытки найти другие фото или кинокадры со стреляющим Василием Борисовичем, чтобы подтвердить или опровергнуть подобную версию, не привели к однозначному результату. В фильме «Собака Баскервилей», например, его Холмс палит из револьвера, но дело происходит в сумерках, и едва видно, что целится он при этом вроде бы правильно..

Можно предположить также, что сделано все не «на автомате», а по просьбе режиссера. И тут открываются весьма неожиданные горизонты. Заставив по какой-то причине знаменитого сыщика поменять право на лево, автор фильма дал лишнее доказательство своеобразию своего главного героя. Дело в том, что в результате зрителю показано, что Шерлок Холмс обладает так называемым перекрестным доминированием. То есть у него основная рабочая рука — правая, а основной (ведущий) рабочий глаз (в случае, если требуется использовать только один, как при прицеливании) — левый.

В реальной жизни подобная особенность встречается у людей весьма редко и, судя по некоторым данным, может являться далеко не самым большим их плюсом. Вот лишь короткий перечень того, что, по мнению зарубежных исследователей, порой приобретает человек «в нагрузку» к перекрестному доминированию: проблемы пространственного восприятия, проблемы с внимательностью, неуклюжесть. Согласимся, ни один из перечисленных пунктов не стыкуется с классическим образом сыщика по имени Шерлок Холмс. Впрочем, как удалось раскопать в справочных ресурсах, ряд других известных случаев говорит о том, что обладатели перекрестного доминирования демонстрировали незаурядные способности. Например, известны несколько чемпионов по стрельбе, обладавших именно таким природным феноменом.

Хотя, может, упомянутый стрелковый эпизод из «Кровавой надписи» — подсказка совсем об иной особенности Холмса, намек на то, что он амбидекстр, то есть человек, одинаково хорошо владеющий обеими руками? Именно такими свойствами природа наделила некоторых признанных гениев человечества — Альберта Эйнштейна, Николу Теслу, Леонардо да Винчи. Подтверждением служат кадры, снятые для продолжения сериала — фильма «Собака Баскервилей»: в одном из моментов запечатлен Холмс, стреляющий из револьвера левой рукой.

Как видим, нынешний сериал-юбиляр ко многим загадкам, касающимся знаменитого литературного героя, исподтишка добавил еще одну.

Жена, сын и «Призрак оперы»

А теперь — еще несколько моментов, связанных с первыми сериями «Шерлока Холмса и доктора Ватсона», которые, скорее всего, проскользнули незамеченными мимо не слишком дотошных зрителей.

Снимая, по его собственному признанию, комедию (пожалуй, здесь уместно даже использовать такое обозначение, как ироничный детектив), Игорь Масленников все-таки в отдельных кадрах цепляет зрителя страшилками. Одна из самых первых по ходу действия — сцена в «Знакомстве», когда Холмс показывает своему новому компаньону фотографии неких отвратительных персонажей, поясняя: «Это мои хорошие знакомые». В кадре мы видим настоящих монстров с пугающей, отталкивающей внешностью. На самом деле в качестве «друзей» сыщика (надо полагать — представителей лондонского преступного мира, с которым он воевал) режиссер нам демонстрирует киногероев из старых западных фильмов-хоррор. Знатоки данной темы четко определили среди них Конрада Фейдта из ленты «Кабинет доктора Калигари» (1920), Лона Чейни, сыгравшего в ужастике 1925 года «Призрак оперы», Фредрика Марча, загримированного под мистера Хайда из одноименного фильма 1931 года…

По воле киношников странным образом пересеклись пути самых, пожалуй, популярных персонажей-интеллектуалов детективного жанра в советском кино — сыщика Шерлока Холмса и советского разведчика Исаева–Штирлица. А случилось такое пересечение судеб в столице советской Латвии Риге, на улице Яуниела. Этот колоритный кусочек старого города приглянулся режиссеру «Семнадцати мгновений весны» Татьяне Лиозновой для эпизодов с провалом профессора Плейшнера на явочной квартире в швейцарском Берне. Так рижская улица Яуниела превратилась в сериале в Цветочную улицу. А Игорь Масленников, снимая свою «сагу» про Холмса и Ватсона, решил, что лучшего кандидата на роль лондонской Бейкер-стрит не сыскать. Вот и получилось, что выдающийся мастер дедукции и его друг поселились в доме буквально наискосок от того места, где бродил штандартенфюрер Штирлиц, пытаясь разобраться в ситуации с гибелью своего связного — доверчивого ученого.

В «Знакомстве» и «Кровавой надписи» снялись несколько семейных дуэтов. Супруга Виталия Соломина, перевоплотившегося в одного из главных героев, доктора Ватсона, — Мария Соломина сыграла в первой серии сразу две эпизодические роли — пришедшую к Холмсу со своей бедой девушку Эллен и ее сестру-близняшку Джулию. При этом актриса в нескольких сценах для зрителя раздвоилась: ведь в кадре видны сразу обе сестрички (на самом деле это хитрый операторский прием). А ближе к концу «Кровавой надписи» в эпизоде, когда Холмс общается со своими малолетними помощниками — отрядом уличных мальчишек, которым он поручил выследить кэбмена «с красным лицом», мы можем понаблюдать разговор исполнителя роли Василия Ливанова с собственным сыном. Именно Ливанов-младший, Борис, сыграл самого маленького из ребятишек — забавного мальчугана в черном котелке, который попросил у сыщика в дополнение к полученному от него за работу шиллингу еще «одну сигару на всех». И получил в ответ категорическую отповедь: «Курить вредно!»

Еще о Марии Соломиной, вернее, о ее героине — мисс Стоунер. В одном из эпизодов, когда действие разворачивается в доме Ройлотта, Эллен удивляет наблюдательного зрителя странным «прорывом во времени». В ту пору, когда в провинциальной Англии электричество было еще диковинкой, барышня ведет Холмса и Ватсона по темным закоулкам дома, освещая путь электрической лампой! Правда, создатели фильма попытались убедить нас, что светильник на самом деле керосиновый или масляный. Однако один из ракурсов предательски разоблачает уловку: глядя со спины на идущую впереди мисс Стоунер, можно заметить также тянущийся за ней светлый электрический провод. Есть основания полагать, что подмена керосинки на лампу накаливания (причем и во многих других эпизодах сериала) была сделана создателями картины вынужденно, под натиском строгих пожарных инспекторов, стремившихся пресечь малейшую возможность появления на съемочной площадке (а это были декорации, построенные в павильоне киностудии) открытого огня.

Автор - Александр Добровольский. Источник.