Башня, которая дышит светом

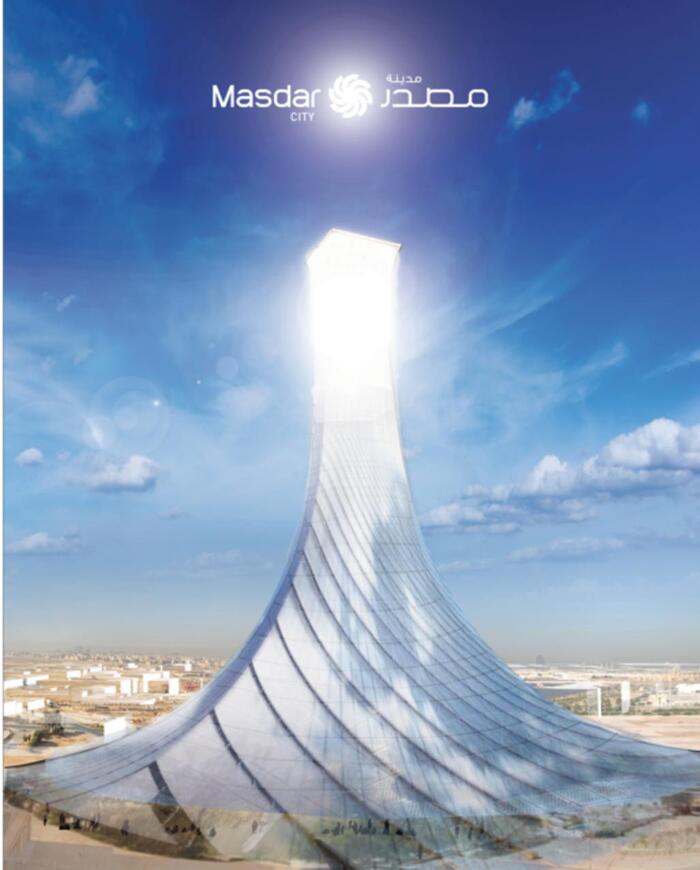

В начале 2000-х мир замер в ожидании. Архитекторы и энергетики со всего мира следили за проектом, который обещал стать символом новой эры устойчивых технологий. В Дубае должна была вырасти Burj Al-Taqa — “Башня энергии”.

Башня должна была вырабатывать всю необходимую энергию сама, обеспечивая свет, вентиляцию и охлаждение без подключения к внешним сетям.

Но архитекторы пошли дальше обычной инженерии. Они пытались превратить энергию в искусство. Для них было важно, чтобы генерация энергии стала не просто функцией, а формой культуры, частью идентичности города.

Внутреннее пространство башни задумывалось как убежище — прохладное и комфортное место в сердце палящего солнца. А внешняя часть должна была стать генератором энергии солнечного света.

Предполагалось, что башня будет производить до 60 млн кВт·ч в год и сокращать выбросы CO₂ на 20 000 тонн ежегодно. Проект и по сей день остается на бумаге.

Больше интересной информации про топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Для чего на сталинских домах строили башни

Многие, прогуливаясь по старым кварталам Москвы, Санкт-Петербурга или других городов России, замечали необычные башенки на крышах домов, построенных в сталинскую эпоху. Эти небольшие кирпичные сооружения, часто напоминающие миниатюрные домики или пагоды, вызывают любопытство и порождают множество легенд. Кто-то считает, что в них сидели наблюдатели НКВД, другие говорят о метеорологах или автоматчиках, охранявших важные объекты. Однако правда о назначении этих башен связана с военной историей страны и её подготовкой к защите от воздушных атак.

История башен на сталинских домах уходит корнями в начало XX века, когда авиация стала активно использоваться в военных целях. После Первой мировой войны, когда немецкие дирижабли и аэропланы начали представлять реальную угрозу для городов, европейские страны, включая Россию, задумались о противовоздушной обороне. В 1915 году немецкий дирижабль LZ-38 сбросил на Лондон 89 зажигательных бомб и 60 фугасов, вызвав панику и гибель 42 человек, несмотря на относительно небольшие разрушения. Этот случай показал, насколько уязвимы города перед воздушными атаками.

В России первую подобную башню построили в 1918 г. в Петрограде, после неудачной попытки Германии в 1916 году сбросить на город авиабомбы. Метель помешала дирижаблям достичь цели, но угроза осталась, и власти решили готовиться к возможным налётам. Башенки стали частью системы противовоздушной обороны, разработанной для наблюдения за небом и своевременного оповещения о воздушной опасности.

Эти сооружения проектировались как наблюдательные посты для работников местной противовоздушной обороны (МПВО). В 30-х годах, когда в СССР ожидали возможных военных конфликтов, такие башни начали массово возводить на крышах жилых домов в Москве, Ленинграде и других крупных городах. Они представляли собой кирпичные конструкции, часто с помостами по периметру, иногда оснащёнными перилами, чтобы наблюдатели могли следить за небом.

Каждая башня имела зону ответственности, определённую в соответствии с планом, разработанным в Инженерно-строительном институте Ленинграда. Наблюдатели, чаще всего девушки и женщины, дежурили в башнях, следя за небом с помощью биноклей. При обнаружении опасности они сообщали об этом по телефону или другим способом, чтобы группы гражданской обороны могли оперативно реагировать.

В мирный период башенки иногда использовали пожарные как пункты для наблюдения, что также соответствовало их конструкции, обеспечивающей хороший обзор. В Ленинграде во время войны построили 180 таких башен МПВО, которые сыграли важную роль в защите города от воздушных налётов.

Работа в башенках была нелёгкой и опасной. Наблюдатели находились на посту согласно графику: 2 ч дежурства, 4 ч отдыха. Они не покидали пост даже во время бомбёжек и артобстрелов, несмотря на страх и риск для жизни. Оборудование башен было минимальным: бинокль, блокнот и телефон. Иногда устанавливали звукоулавливающую аппаратуру для обнаружения самолётов.

Помимо практической функции, башенки придавали зданиям сталинской эпохи особый архитектурный облик. Они часто имели восьмиугольную форму, напоминая пагоды, и могли быть украшены декоративными элементами, что делало дома похожими на замки или крепости. Это соответствовало эстетике сталинского ампира, который стремился к монументальности и величию. Некоторые исследователи предполагают, что башенки могли выполнять и роль слуховых окон, характерных для архитектуры ещё со времён Ренессанса, но их основное назначение всё же было военным.

После Великой Отечественной войны необходимость в башнях МПВО отпала, и многие из них обветшали или были демонтированы. Однако в некоторых городах жители и историки стремятся сохранить эти сооружения как память о героическом прошлом. Например, в Москве обсуждался проект восстановления башенки на доме No 6 в Колпачном переулке, а в Санкт-Петербурге некоторые башни планируют сделать историческими достопримечательностями.

Огненная высота: пожар на Останкинской телебашне

Останкинская телебашня, величественный символ советской инженерной мысли и одна из высочайших конструкций мира, 27 августа 2000 года столкнулась с испытанием, которое поставило под вопрос ее существование. Пожар, вспыхнувший на головокружительной высоте, стал одной из крупнейших техногенных катастроф в современной истории Москвы и суровым уроком для всей страны.

Трагедия на высоте

Возгорание началось около 15:00 в фидерном зале на отметке 460 метров. Причиной стал банальный и оттого страшный перегрев кабелей из-за перегрузки сети. Пламя мгновенно охватило полиэтиленовую изоляцию фидеров. С высоты, превышающей небоскребы, посыпались капли горящего пластика, создавая новые очаги пожара на нижних этажах. Вскоре температура достигла 1000 °C, и вниз полетели уже целые фрагменты горящего оборудования.

Битва с огнем

На тушение прибыли более 40 пожарных расчетов. Однако борьба с огнем была невероятно сложной. Узкие аварийные лестницы не позволяли эффективно эвакуировать людей

и доставлять оборудование. Пожарным пришлось подниматься к очагу по узкой металлической лестнице, без средств защиты, через удушающий дым и адский жар.

Самая страшная трагедия разыгралась вечером. Чтобы заблокировать огонь несгораемой тканью, на лифте поднялись полковник Владимир Арсюков, лифтер Светлана Лосева и слесарь Александр Шипилин. В этот момент пламя охватило машинное отделение. От высочайшей температуры лопнули тросы, и лифт рухнул с 300-метровой высоты. Трое смельчаков погибли. Всего жертвами пожара стали три человека.

Тишина в эфире

Последствия пожара ощутила вся страна. Уже через полчаса после возгорания прервалось вещание всех центральных телеканалов. Москва и область погрузились в "информационную тишину". Вещание удалось полностью восстановить лишь к 4 сентября. На несколько дней федеральные каналы объединялись в эфире, чтобы зрители не пропустили важные новости и программы.

Возрождение из пепла

Башня устояла, но получила чудовищные повреждения: выгорели 3 этажа, лопнули 120 из 149 стальных тросов, обеспечивающих прочность конструкции, были уничтожены все системы жизнеобеспечения.

На восстановление ушел миллиард рублей и несколько лет кропотливого труда. Башню не просто отремонтировали, а полностью модернизировали: заменили все кабели на негорючие, установили новые лифты, способные выдерживать высокие температуры, и смонтировали многоуровневую систему пожаротушения.

В 2009 году для посетителей вновь открылась смотровая площадка, а в 2016-м заработал знаменитый вращающийся ресторан "Седьмое небо". Сегодня Останкинская башня не только вернула былую славу, но и стала одним из самых безопасных сооружений в мире.

В октябре 2016 года в честь Владимира Ильича Арсюкова в Москве названа улица.