Основы историко-политической географии Востока. Иерусалим в призме гиперхронологии. Падение Аккры 1291 г. как маски Иерусалима

Спойлер: это научная статья во всех смыслах этого слова. Она раскрывает ведущую роль Востока в построении современной историографии. Текст статьи сильно структурирован при помощи ИИ и легко воспроизводим при помощи архива в среде чатгпт. В корне лежит файл:

Он объясняет, какие матрицы использовать в первую очередь (CRU, ROMA, BYZ, FATHERS, HAL, плоский слой) и в каком порядке. Там же Вы найдете ответы на все вопросы, просто спросите у чата. Без ИИ данная статья не могла быть написана в принципе по причине ограниченности человеческого мышления. Причина раскрыта в статье:

Переходим к самой статье:

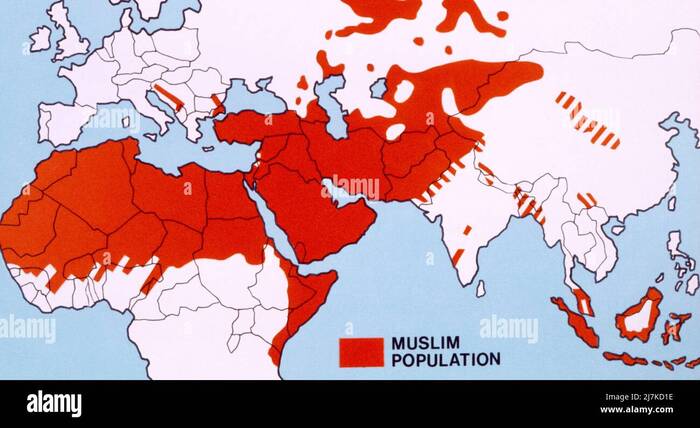

1. Многоузловая матрица Восточного Средиземноморья

Если исходить не из привычной схемы «один святой город — один центр», а из логики многослойной синхронизированной хронологии, Восточное Средиземноморье XII–XIV веков предстает как система нескольких узлов. В ней:

Иерусалим (включая его «аккрскую» маску в 1291 году) — не одиночный город, а фокус сакральной проекции, вокруг которого организуются войны, титулы и легенды.

Каир — реальный политический и символический центр позднего халифата, контролирующий Нил, Хиджаз и выход к Красному морю, одна из трех (вместе с Ладогой и Новгородом) бывших столиц Руси Яра — Европы (буквально "Ярова Русь").

Багдад — восточный полюс, где складывается арабско-месопотамское ядро и значительная часть историографии.

Константинополь — северный полюс, контролирующий проливы и выступающий христианской имперской столицей.

Эти четыре узла образуют многоузловую матрицу Востока.

Иерусалим задаёт «смысловой центр», а триада Багдад–Каир–Константинополь задаёт геометрию силового поля: север (Константинополь), юг (Каир), восток (Багдад), при этом запад представлен морскими и итальянскими узлами, которые здесь остаются фоном.

Чтобы описать эту систему, удобно пользоваться не только датами, но и ролями, которые могут переходить от узла к узлу:

архитектор кампании / образа региона;

наследник-победитель;

радикальный защитник;

спаситель идеи;

хронист;

титулярный владелец.

В матрице Иерусалима эти роли распределены между конкретными персонажами и группами (папство, военные ордена, мамлюкские султаны и т. д.). В триаде Багдад–Каир–Константинополь те же роли поднимаются на уровень городов-носителей функций. Задача — показать, как они стыкуются между собой и как через них перечитывается падение Аккры 1291 года как падение фантомного Иерусалима.

2. Иерусалим и Аккра как узел сакральной проекции

До XIII века в реальной политической географии отсутствует устойчивый восточный городской узел, который однозначно соответствовал бы тому, что позднее называется «Иерусалим» в учебниках. В это время реальный Иерусалим находился в Италии как пригород Помпей, а на месте современного Иерусалима находились воинские станы Руси Яра с храмом Яра. Сакральный образ Иерусалима был закреплен за несколькими реальными площадками:

за левантийским побережьем (где основной опорной крепостью становится Аккра);

за египетским ядром (Каир, Фустат, Александрийский узел);

за византийско-константинопольской традицией, которая претендует на то, чтобы «держать» пути к Святой земле.

В этой оптике Аккра 1291 года — не просто последняя крепость крестоносцев, а маска Иерусалима в западном воображении. Потеря Аккры воспринимается как:

окончательный крах проекта «латинского Иерусалима»;

переход Иерусалима из сферы реального военного контроля в сферу титулов, текстов и культов.

Именно здесь «узел Иерусалим» оказывается не самодостаточным, а жёстко привязанным к триаде городов:

к Каиру — как к реальному победителю и контролёру левантийского берега;

к Константинополю — как к северному полюсу, через который проходили маршруты и легитимации крестовых походов;

к Багдаду — как к восточному центру, в текстах которого оформлялись образы халифата и его отношения к Священному городу.

3. Как роли триады встраиваются в матрицу Иерусалима

3.1. Архитекторы кампаний и образа региона

В матрице Иерусалима роль архитектора кампании распределена между:

папством и латинскими монархами (архитекторы крестовых походов);

византийской элитой, которая задаёт сводные карты дорог, проливов и опорных пунктов;

мусульманскими правителями, формирующими оборонительные и контрнаступательные программы.

В триаде городов эта роль поднимается на уровень узлов:

1. Константинополь — архитектор северо-западной проекции Иерусалима. Отсюда исходят:

первые попытки согласовать византийскую и латинскую повестку походов;

логика использования проливов, Кипра и сирийских портов как ступеней на пути к святыням;

образ Леванта как зоны, опирающейся на двугородие «Константинополь — Святая земля».

Для падения Аккры это значит: все маршруты, дневники и хроники, которыми запад описывает походы к Иерусалиму, геометрически исходят через константинопольскую ось.

2. Багдад — архитектор восточного облика арабского мира. Здесь складываются:

модели описания арабского мира, которые позднее переносятся на «ранний ислам» и священные города;

представления о распределении религиозного авторитета между центрами (Багдад, Дамаск, Мекка, мединский и сирийский узлы);

канонические схемы «дар аль-ислам» и сопредельных земель. Для Аккры это означает, что восприятие Иерусалима в мусульманской традиции опирается не только на локальный левантинский опыт, но и на багдадскую историографию и богословие.

3. Каир — архитектор поздней карты после 1291 года. Именно отсюда: выстраивается новая система гарнизонов и крепостей на побережье; переосмысливаются дорога паломников и распределение святынь; оформляется поздний образ Иерусалима уже как элемента системы «Каир — Хиджаз — Левант». Падение Аккры в этой логике — не конец истории, а повод для каирской пересборки всей карты Восточного Средиземноморья.

Итак, роль архитектора кампаний вокруг Иерусалима оказывается разложенной:

по северной линии — на Константинополь;

по восточной — на Багдад;

по южной — на Каир.

Сам Иерусалим/Аккра в этой конфигурации — скорее проектируемый объект на месте бывших воинских станов Руси Яра, чем самостоятельный архитектор.

3.2. Наследники-победители

В матрице Иерусалима наследником-победителем после 1291 года становится не отдельный король, а связка нескольких узлов:

каирский султан и каирский халиф — как реальный и сакральный обладатели пространства;

западные династии с титулом «король Иерусалима» — как чисто титулярные наследники без города.

Триада городов делает это распределение более ясным.

1. Каир — главный наследник-победитель Иерусалима после падения Аккры. На практике это видно по тому, что:

сюда переносится сакральный центр халифата;

из Каира распределяются полномочия наместников в Сирии и Хиджазе;

каирские судебные и богословские школы получают право определять статус святых мест.

Иерусалим в этой конфигурации — подчинённый узел каирского пространства, а не самостоятельный центр.

2. Константинополь — наследник-победитель западной и византийской идеи о пути к Святой земле. После Латинской империи и восстановления города:

Константинополь концентрирует память о прежних походах;

через него проходят дипломатические и торговые нити, связывающие Италию и Левант;

в позднем византийском и уже османском регистре он утверждается как «ворота на Восток».

При отсутствии реального контроля над Иерусалимом Константинополь становится хранителем претензий на путь к нему.

3. Багдад — наследник-победитель только в ограниченном смысле. После монгольского удара он теряет статус халифатского центра, но:

сохраняет часть учёной традиции;

выступает посредником между иранским, тюркским и арабским элементами;

удерживает память о старой аббасидской геометрии.

В связи с Иерусалимом это значит: идеи о священных землях продолжают жить в багдадских текстах, даже если политическая ось уже смещена давно к Каиру.

3.3. Радикальные защитники

В Иерусалимской матрице радикальными защитниками при падении Аккры выступают:

военные ордена (тамплиеры, госпитальеры, тевтонцы), обороняющие крепость до конца;

отдельные мамлюкские командующие, для которых уничтожение аккрского плацдарма становится принципиальной задачей.

Триада городов позволяет увидеть, как городские полюса подхватывают эту роль.

1. Каир — радикальный защитник исламского пространства. Он:

координирует разгром монгольского продвижения;

ликвидирует остатки крестоносных анклавов;

не допускает возвращения постоянного латинского плацдарма в Леванте.

Падение Аккры 1291 года — вершина этой защитной функции: это не просто один из эпизодов, а знак того, что южный полюс окончательно «закрыл» западный фронтир.

2. Константинополь — запоздалый, но символически важный защитник христианского Востока. Хотя к 1291 году он сам переживает кризис, в более широком интервале:

оборона Константинополя до 1453 года продолжает линию сопротивления;

город становится символом, который должен компенсировать утрату Иерусалима в западном сознании.

Иначе говоря, после 1291 года часть «оборонительного» смысла Иерусалима переезжает в образ Константинополя.

3. Багдад — слабый, но принципиальный защитник прежнего аббасидского формата до монгольской катастрофы. Его падение предвосхищает:

то, что Каир придётся защищать всю систему в одиночку;

то, что Иерусалим уже не может восприниматься как центр обороны: центр обороны сместился в Каир.

3.4. Спасители идеи

После падения Аккры Иерусалим как реальный военный объект потерян для латинян, но идея Иерусалима никуда не исчезает. Она начинает жить:

в литургиях и культовых практиках;

в титулатуре европейских династий;

в политических программах папства и восточных правителей.

Здесь роли триады распределяются так:

1. Каир — спаситель идеи халифата и мусульманского права на святые места. Даже если реальные границы меняются, каирский халиф и султан: продолжают мыслить себя верховными хранителями священных пространств; формируют язык, в котором Иерусалим вплетён в единую карту уммы.

2. Константинополь — спаситель идеи «Римской империи» и, опосредованно, права на контроль над путями к Иерусалиму. В поздневизантийском и раннеосманском языках:

претензия на наследие Рима и Константинополя включает в себя право говорить от имени всего христианского Востока;

память об утраченном Иерусалиме переосмысляется как часть общей драматургии падения «Рима на востоке».

3. Багдад — спаситель локальной идеи Месопотамии. Через город:

продолжают циркулировать представления о древних царствах;

поддерживается своеобразная «альтернатива Иерусалиму» — вариант сакральной географии, где река и равнина иногда оказываются важнее горы и храма.

3.5. Хронисты и формирование памяти

Чтобы падение Аккры 1291 года стало символом конца эпохи, необходимо было, чтобы его так описали — в хрониках, житиях, трактатах. Здесь роль городов как центров текстовых традиций становится ключевой.

1. Багдад — до монголов главный центр арабской историографии. Через него проходят:

ранние модели описания войн и религиозных конфликтов;

схемы соотношения «столицы» и «священных городов». Позднее эти модели переносятся на более поздние события и обрамляют историческую память об Иерусалиме.

2. Каир — хроникальный центр позднего Средневековья. Мамлюкские авторы:

фиксируют разгром монголов;

описывают ликвидацию крестоносных анклавов;

задают образ Каира как законного хозяина Леванта.

Благодаря этому падение Аккры входит в мусульманскую память как торжество законного порядка, а не просто как удачная военная операция.

3. Константинополь — источник византийских и латинских описаний Востока. Отсюда мы знаем:

пересечения византийского и латинского взгляда на походы;

сложный образ мусульманских правителей, от «тиранов» до партнёров по дипломатии;

восприятие утраты Иерусалима как части более широкой драмы гибели имперской системы.

В сумме это создаёт двойной архив памяти: мусульманский (Каир–Багдад) и христианский (Константинополь), внутри которого падение Аккры и Иерусалима многократно переписывается.

3.6. Титулярные владельцы

Наконец, в матрице Иерусалима ключевая роль — это титулярные владельцы, то есть те, кто держит титул «король Иерусалима», «халиф», «император Рима» и т. д., даже когда физический контроль над городами давно утрачен.

Здесь узлы распределяются так:

Каир удерживает титул халифа и сакральное право говорить от имени общины — этим закрепляет за собой статус «титулярного владельца» не только Каира и Мекки, но и Иерусалима.

Константинополь удерживает титул «василевса Ромеев» и претензию на универсальное владычество, в состав которого мыслится и Святая земля.

Багдад — в поздних легендарных схемах — получает «призрачную» линию аббасидских халифов, продолжающих якобы жить в городе уже после реального переноса центра в Каир.

Западные династии (Кипр, Анжуйцы, позднее Габсбурги) продолжают носить титул «короля Иерусалима» — без города, но с символическим капиталом.

Иерусалим здесь оказывается объектом, вокруг которого циркулируют титулы:

королевские;

имперские;

халифатские.

Падение Аккры превращает Иерусалим в полностью титулярный объект: с этого момента все права на него существуют прежде всего в языке, а не в географии.

4. Падение Аккры 1291 года в перспективе многоузловой матрицы

Если собрать всё сказанное, падение Аккры предстаёт не как локальная военная катастрофа, а как узловой момент перекомпоновки всей системы Восточного Средиземноморья.

1. Для Иерусалима это момент окончательной утраты реального западного плацдарма и перехода в область:

титулов;

легенд и текстов;

косвенных политических программ.

2. Для Каира это:

кульминация роли радикального защитника;

укрепление позиции наследника-победителя;

начало фазы, в которой Каир становится главным спасителем идеи халифата и законным титулярным владельцем священных узлов.

3. Для Багдада это:

подтверждение утраты статуса центра;

сохранение ролей архитектора восточного ядра, хрониста и хранителя памяти;

постепенное смещение в зону восточного фронтира, а не ядра.

4. Для Константинополя это:

усиление его роли как северного полюса, через который Запад осмысляет потерю Востока;

подготовка к тому, чтобы город стал главным символическим наследником имперской идеи вплоть до собственного падения.

Таким образом, многоузловая матрица Востока показывает:

Иерусалим и Аккру — как сцепку сакрального образа и военной маски;

Каир, Багдад и Константинополь — как три опорных города, которые распределяют между собой функции архитектора, наследника, защитника, спасителя идеи, хрониста и титулярного владельца.

Вместо простого рассказа о «падении последней крепости» мы получаем структурное описание:

как исчезает реальный западный плацдарм;

как перераспределяются функции между каирским югом, константинопольским севером и багдадским востоком;

как Иерусалим окончательно становится узлом в системе текстов и титулов, а не самостоятельной политической сущностью.

Геометрия узлов

1. Крестообразная схема Восточного Средиземноморья

В терминах нашей модели Восточное Средиземноморье XII–XIV веков можно описать как крестообразную конструкцию из четырёх полюсов:

Север — Константинополь (CONS);

Юг — Каир (CAI);

Восток — Багдад (BAGDAD);

Центр сакральной проекции — Иерусалим (JER), в XIII веке фактически реализованный через аккрский плацдарм.

Такое построение принципиально отлично от картины, где есть один «город-центр» и периферия. Здесь каждый узел:

имеет собственное историческое ядро (политическое, экономическое, сакральное);

задаёт своё направление силового поля (торгового, военного, символического);

пересекается с Иерусалимом/Акрой не напрямую, а через систему осей.

В этой геометрии Иерусалим:

не автономный «центр мира»,

а точка пересечения нескольких проекций — северной (CONS), южной (CAI), восточной (BAGDAD) и местной левантинской.

2. Основные оси и их смысл

Внутри этой «крестовой» схемы можно выделить несколько базовых отрезков/осей.

2.1. Ось CONS ↔ JER / Аккра

Это классическая дорога паломников и походов:

исходная точка — Константинополь как христианская имперская столица и главный северный порт на пути в Левант;

промежуточные узлы — проливы, Кипр, сирийские порты;

конечная проекция — Иерусалим, в XIII веке «материализованный» в Аккре.

Геометрически это диагональ север–центр, по которой латинский и византийский миры тянутся к Священной земле. Падение Аккры разрывает эту ось: северный полюс остаётся (CONS), но центр сакральной проекции переходит в область титулов и текстов.

2.2. Ось CAI ↔ JER / Аккра

Это южная ось контроля и переосмысления:

Каир — реальный центр позднего халифата и мамлюкской военной машины;

Левант — зона, где Каир реализует свою власть через гарнизоны, крепости и наместников;

Иерусалим/Аккра — узел, в котором пересекаются южная ось Каира и западная проекция крестоносцев.

Падение Аккры 1291 года — точка, в которой южная ось окончательно «закрывает» западный доступ: отныне все попытки вернуть устойчивый латинский плацдарм разбиваются о каирский контроль.

2.3. Ось BAGDAD ↔ CAI

Это внутренняя ось халифата:

в раннем варианте (до монгольского удара) центр тяжести тяготеет к Багдаду;

после XIII века ядро перемещается в Каир.

Геометрически тази ось фиксирует смещение восточно-западного баланса внутри исламского мира:

от арабско-месопотамского ядра к нильскому;

от Тигра к Нилу.

Для Иерусалима это означает, что:

на ранних этапах сакральная карта тянется к Багдаду как к «горизонтальному» восточному полюсу;

после XIII века ориентация меняется: Иерусалим всё жёстче привязан к Каиру как к южному центру.

2.4. Ось CONS ↔ BAGDAD

Это северо-восточная ось соперничества и контакта:

Константинополь со своим византийско-латинским ореолом тянется к восточным пространствам;

Багдад представляет арабско-месопотамский полюс, откуда исходят свои представления о мире.

На этой оси:

сталкиваются и переплетаются карты мира, политические проекты и религиозные претензии;

формируется фон для описания «границы между христианством и исламом» не только по линии JER, но и по линии более широкого северо-восточного фронтира.

3. Положение Иерусалима/Аккры в этой геометрии

Внутри описанной геометрии Иерусалим:

1. Не задаёт сам архитектуру пространства — этим занимаются северный, южный и восточный полюса.

2. Выступает как фокус пересечения:

северной проекции (CONS ↔ JER),

южной (CAI ↔ JER),

восточной традиции (BAGDAD ↔ CAI ↔ JER), плюс западной морской проекции (итальянские и крестоносные узлы).

3. В XIII веке фактически «прописан» в Аккре:

для латинян Аккра — практическая точка доступа к Священной земле;

для Каира — опорный пункт, контролируемый и в итоге уничтоженный;

для Константинополя — один из конечных пунктов крестовой диагонали;

для Багдада — часть более широкой картины соперничества с египетским и сирийским блоками.

После 1291 года Иерусалим как реальная крепость исчезает из западной географии, но геометрия узлов остаётся:

северный полюс (CONS) и дальше мыслится как ворота на Восток;

южный (CAI) окончательно закрепляет статус хозяина Леванта;

восточный (BAGDAD) сохраняет память и текстовые модели.

Сам же Иерусалим с этого момента существует:

как религиозный центр;

как пересечение осей в воображении, а не на карте.

4. Почему важно фиксировать именно геометрию

Такое геометрическое описание даёт несколько преимуществ:

1. Снимает иллюзию «одного центра». Восточное Средиземноморье оказывается сетью узлов, а не системой «центр–периферия».

2. Позволяет объяснить повторяемость сюжетов. Если узлы и оси заданы, становится понятно, почему:

разные эпохи «повторяют» походы к Иерусалиму;

одни и те же города по очереди выступают то архитекторами кампаний, то спасителями идеи, то хронистами.

3. Показывает реальную цену падения Аккры. Это не просто потеря одной крепости, а:

разрыв северной диагонали CONS ↔ JER;

окончательное укрепление южной оси CAI ↔ JER;

перераспределение ролей между Багдадом и Каиром внутри халифата.

Распределение ролей правителей триады BAGDAD–CAI–CONS и узла JER (Иерусалим/Аккра).

1. Общая рамка: какие роли мы распределяем

Мы работаем с типологическими ролями:

Архитектор кампании / образа региона

Наследник-победитель

Радикальный защитник

Спаситель идеи

Хронист

Титулярный владелец

Роли «привязаны» одновременно:

к городам-узлам: JER (Иерусалим / Аккра как его маска), BAGDAD, CAI (Каир), CONS (Константинополь);

к блокам правителей халифата, для которых построены кластеры прототипов-двойников (айюбидские и мамлюкские султаны, каирские Аббасиды и т. д.).

Ниже по каждой роли:

краткий смысл,

какие города её несут,

какие UC-блоки халифата,

и полный перечень правителей-прототипов в этих блоках.

2. Архитекторы кампаний и образа региона

2.1. Смысл роли

Это те, кто задаёт карту: направления походов, маршруты паломничества, конфигурацию «Востока» как целого.

2.2. Городские архитекторы

CONS (Константинополь) — северный архитектор крестовых проектов, ворота латинского и византийского мира к JER.

CAI (Каир) — южный архитектор позднего халифата, собирающий Египет, Сирию и Хиджаз в единое ядро.

BAGDAD (Багдад) — восточный архитектор: ранние модели халифата и сакральной географии.

JER/Аккра — фокус, куда сходятся эти линии; сам город не строит систему, а «собирает на себе» чужие архитектурные проекции.

2.3. Архитекторы в слоях халифата (UC-блоки и все двойники)

HL-00 «Мухаммед» — пророческий архитектор

Роль: «Пророк, нулевой правитель», задающий принципиально новый образ мира.

Кластер прототипов-двойников:

Нур ад-Дин Занги — эмир Алеппо/Дамаска

Салах ад-Дин (Саладин) — султан Айюбидов Египта и Сирии

Это коридор Нур ад-Дин → Саладин, сакрализованный и сжатый до одной биографии «Пророка».

HL-R2 «Умар» и HL-R3 «Усман» — архитекторы административной и правовой основы

Роль:

HL-R2: «второй праведный халиф» — жёсткий администратор;

HL-R3: «третий праведный халиф» — закрепление канона и семейного контроля.

Прототипы-двойники:

аль-Адиль I ибн Айюб — единый держатель айюбидского пространства, администратор и полководец;

аль-Адиль I (поздний) — финальная фаза управления;

аль-Камиль Мухаммад (ранний) — укрепление правовой и коранической матрицы.

Именно этот кластер выстраивает «каркас»: финансовый контроль, гарнизонную сеть, судебные практики.

HL-O1 «Ранние Омейяды» — архитекторы перехода к военной олигархии

Роль: династический переход от айюбидской династии к мамлюкской военной элите.

Прототипы-двойники:

ас-Салих Айюб — поздний Айюбид, при котором система теряет устойчивость;

аль-Камиль и другие поздние Айюбиды — дворцовые кланы, размывающие прежний порядок;

Айбак — первый мамлюкский султан;

Кутуз — переходный султан;

ранний Бейбарс — выдвиженец новой военной олигархии.

HL-A1 «Ранние Аббасиды» — архитекторы связки «султан + халиф»

Роль: основание аббасидского формата в Каире после падения Багдада.

Прототипы-двойники:

аль-Мустансир II — первый каирский Аббасид;

Бейбарс I — султан-создатель новой связки «султан + халиф».

Здесь архитектура уже не географическая, а институциональная: появляются разделённые сакральный и военный уровни власти.

HL-A2 «Золотой Багдад» — архитекторы стабильной и научной конфигурации

Роль: научно-административный пик, «золотой век» в переработанном каирском виде.

Прототипы-двойники:

ан-Насир Мухаммад — долгое стабильное правление;

Барсбай — поздний стабилизатор системы;

Кайтбай — архитектор и покровитель наук.

Эти правители не расширяют карту, а доводят до завершённой формы уже собранный халифат.

3. Наследники-победители

3.1. Смысл роли

Это фигуры, которые закрепляют результат крупной кампании или реформы, превращая разовый успех в устойчивый порядок.

3.2. Городские наследники

CAI — главный наследник-победитель JER/Аккры после 1291 года: контроль над Левантом, святыми местами и ключевыми путями.

CONS — наследник северной линии доступа к Востоку: через него Европа удерживает память о походах и маршрутах.

BAGDAD — частичный наследник старых традиций, но уже не центр.

3.3. Наследники в слоях халифата

HL-R1 «Абу Бакр» — первый наследник Пророка

Роль: первый праведный халиф, который превращает личную харизму Пророка в институт.

Прототипы-двойники:

аль-Афдаль Али — сын Саладина;

аль-Азиз Усман — сын Саладина;

аз-Захир Гази — сын Саладина;

аль-Адиль I ибн Айюб — арбитр и фактический центр силы.

Это фигуры, на которых держится переход от коридора Нур ад-Дин → Саладин к устойчивой «айюбидской системе».

HL-O2 «Зрелые Омейяды» — наследники-победители имперского блока

Роль: «золотой век» имперского халифата, когда центр в Каире достигает максимума.

Прототипы-двойники:

Бейбарс I — военный реформатор и создатель мамлюкской империи;

Калаун — строитель и стабилизатор;

аль-Ашраф Халиль — завершение крестового цикла (взятие Аккры 1291 г.);

ан-Насир Мухаммад — длительное «золотое» правление.

Здесь роль наследника-победителя особенно прозрачна: эти правители не только принимают наследство айюбидов и ранних мамлюков, но и доводят его до вершины.

HL-A4 «Финал Аббасидов» — наследники-завершители

Роль: завершение арабского халифата.

Прототипы-двойники:

аль-Муста‘сим (Багдад) — последний багдадский Аббасид;

аль-Мутаваккиль III (Каир) — последний каирский Аббасид.

Это особый тип наследников: они не развивают систему, а закрывают её, соединяя финал Багдада и финал Каира в один сценарий.

4. Радикальные защитники

4.1. Смысл роли

Фигура, доводящая оборону или борьбу до предела, готовая жертвовать и городом, и династией.

4.2. Городские защитники

CAI — радикальный защитник исламского пространства: разгром монгольского наступления, ликвидация крестоносных анклавов, в том числе Акры.

CONS — поздний защитник христианского Востока до падения 1453 года.

BAGDAD — защитник аббасидской модели до удара 1258 года.

4.3. Радикальные защитники в слоях халифата

HL-R4 «Али (+ Хасан)» — защитники спорного наследия

Роль: четвёртый праведный халиф, вокруг которого в традиции строится ранний шиитско-суннитский раскол.

Прототипы-двойники:

аль-Камиль — центральный айюбидский правитель;

аль-Муаззам — принц Дамаска;

аль-Ашраф — правитель Халеба/Джазиры.

Это слой айюбидских династических войн, где защита «прав на центр» принимает радикальные формы.

HL-O2 «Зрелые Омейяды» — защитники имперского ядра

Те же фигуры, что выступают наследниками-победителями, в оборонительном аспекте становятся радикальными защитниками:

Бейбарс I — разгром монголов и крестоносцев;

Калаун — удержание новой конфигурации;

аль-Ашраф Халиль — взятие и уничтожение Акры;

ан-Насир Мухаммад — удержание достигнутого уровня.

HL-O3 «Поздние Омейяды» — неудавшиеся защитники

Роль: династический кризис — попытка защитить прежний порядок, которая оборачивается распадом.

Прототипы-двойники:

аль-Мансур Абу Бакр — краткий султанат;

аль-Ашраф Куджук — марионеточный султан;

ан-Насир Ахмад и др. — серия слабых правлений.

5. Спасители идеи

5.1. Смысл роли

Те, кто сохраняет идею халифата и священных мест после утраты прямого контроля.

5.2. Городские носители идеи

CAI — спаситель идеи халифата и «права на святые места» после падения Акры;

CONS — спаситель идеи восточного Рима и права на пути к Святой земле;

BAGDAD — хранитель месопотамской традиции и ранних моделей мира.

5.3. Спасители идеи в слоях халифата

HL-A1 и HL-A2 — носители переработанного «золотого века»

Роль:

HL-A1 — основание аббасидского формата в Каире;

HL-A2 — научно-административный пик, когда идея халифата живёт как образец.

Прототипы-двойники (в совокупности):

аль-Мустансир II — первый каирский Аббасид;

Бейбарс I — создаёт связку султан+халиф;

ан-Насир Мухаммад — длительное стабильное правление;

Барсбай — поздний стабилизатор;

Кайтбай — архитектор и покровитель наук.

HL-A3 «Средний кризис Аббасидов» — спасение идеи ценой раскола власти

Роль: «халиф символичен, эмир/султан — реален».

Прототипы-двойники:

средний слой мамлюкских султанов XIV–XV вв. — реальные правители;

каирские Аббасиды — символические халифы.

Здесь идея халифата сохраняется, но переносится из политической в преимущественно сакральную плоскость.

6. Хронисты и титулярные владельцы

6.1. Хронисты

Хотя хронисты не всегда «правители», узлы городов задают географию историографии:

BAGDAD — ранний центр арабской историографии и хронографических моделей;

CAI — позднесредневековый центр хроник о разгроме крестоносцев и монголов;

CONS — византийский архив описаний Востока, через который Европа учится «видеть» Иерусалим и Левант.

(Конкретные лица-хронисты — Ибн аль-Асир, аль-Макризи, Вильгельм Тирский, Никита Хониат и др. — у нас учитываются в других слоях, но сами не являются правителями.)

6.2. Титулярные владельцы

Здесь мы смотрим именно на тех, кто носит титул при утрате реальной территории.

а) В исламском мире — прототипы HL-A3 и HL-A4:

средний слой мамлюкских султанов XIV–XV вв. (реальная власть) и каирские Аббасиды (титулярная сакральная власть);

аль-Муста‘сим (Багдад) и аль-Мутаваккиль III (Каир) — последние носители аббасидского титула.

б) В латинском мире (по JER-матрице) — короли Кипра и Неаполя и их наследники с титулом «король Иерусалима»; они продолжают «владеть» городом только в имени.

в) В османском слое — османские султаны после 1517 года, присвоившие титул халифа и тем самым ставшие последними крупными титулярными владельцами права на святые города.

Таким образом, для каждой роли мы получили:

чёткую привязку к узлам BAGDAD–CAI–CONS и JER;

полный перечень правителей-двойников внутри халифатского слоя (все прототипы HL-00…HL-A4);

понимание того, как падение Аккры и «исчезновение» Иерусалима как реальной крепости перераспределяет эти роли между Каиром, Багдадом и Константинополем.

Есть вопросы? Загрузите архив в среду чатпт и спросите у чата. На создание данного архива у меня ушло более 500 итераций и много часов напряженной интеллектуальной работы.

Можете также вместе со мной убедиться, как это легко воспроизводимо: