Разбираем труды З. Фрейда: "Толкование сновидений". Часть девятнадцатая

В предыдущей части серии разбора "Толкования сновидений" было принято решение делить раздел касающийся первичного и вторичного процессов, а также вытеснения на несколько частей, информация из которых будет усваиваться более доступно именно в подобном виде.

Обратим внимание на важный пассаж З. Фрейда, который касается мыслей сновидения и работы сновидения.

Итак, первое, что стоит отметить: мысли сновидения возникают в результате совершенно нормальной умственной работы. С другой стороны, среди мыслей сновидения, а через них в самом содержании сновидения, Фрейдом был обнаружен целый ряд различных мыслительных процессов, отличающихся своим отклонением от нормы. Эти процессы затем воспроизводятся при толковании снов. Фрейд заключает, что все, что зовется «работой сновидения», похоже, слишком далеки от тех психических процессов, которые считаются "корректными".

Далее в след за Фрейдом остановимся на одной из констелляций, ведущих к образованию сновидения.

Сновидение замещает множество мыслей, которые связаны между собой логически и относятся к дневной жизни. При этом мыслительная работа, результат которой мы наблюдаем в процессе сна, происходит еще во время бодрствования. То есть, во время бодрствования подобные мысли получают толчок и далее продолжают свой ход, не затрагивая сознание. Это может наталкивать на мысль о том, что что самая сложная мыслительная работа возможна без участия сознания. Хотя Фрейду это уже было известно еще из клинического опыта.

Тут же стоит отметить, что мысли сновидения все же являются доступными к осознанию днем. Однако есть разные способы, благодаря которым этим мыслям удается скрыться от сознания.

Первый способ:

Осознание связано с привлечением внимания. Но оно, по-видимому, используется лишь в определенном количестве и также способно отвлекаться от дневных мыслей сновидения на другие задачи.

Второй способ, который более подробно расписывает З. Фрейд.

Благодаря нашим сознательным размышлениям мы знаем, что при использовании внимания мы следуем определенным путем. Если на этом пути мы наталкиваемся на представление, которое не выдерживает критики, мы прерываемся, допуская снижение катексиса внимания. По всей видимости, начатый и оставленный ход мыслей может затем продолжаться без участия внимания, если только в каком-либо месте он не достигает особенно большой интенсивности, которая заставляет обратить на себя внимание. Первоначальное отвержение мыслительного акта из-за его оценки сознанием как неправильного или непригодного для насущных целей может быть, следовательно, причиной того, что незаметно для сознания мыслительный процесс продолжается до самого засыпания.

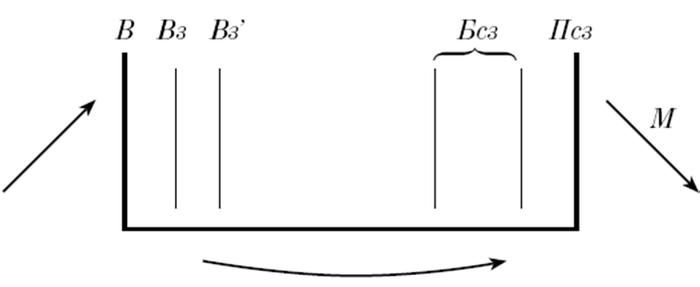

Такой ход мыслей З. Фрейд обозначает как "предсознательный". Течение представлений имеет следующий вид: от целевого представления вдоль по ассоциативным путям перемещается определенная величина возбуждения, которую З. Фрейд обозначает как "энергия катексиса". При этом ассоциативные пути выбираются самим целевым представлением. Пренебрегаемый ход мыслей при этом катексиса не получает. От "подавленного" или "отброшенного" хода мыслей катексис забирают назад. И "подавленный" и "задействованный" ход мыслей оказываются предоставленными собственным возбуждениям. При этом "катектированный" (то есть, заряженный психической энергией) целью ход мыслей в некоторых условиях может привлечь к себе внимание сознания, и при этом такой ход мыслей становится "гиперкатектированным".

Ход мыслей, возбужденный в предсознательном, может или угаснуть или сохраниться.

Если ход мыслей угасает, происходит это следующим образом:

...его энергия диффундирует по всем исходящим от него ассоциативным направлениям и приводит всю вереницу мыслей в состояние возбуждения, которое длится какое-то время, а затем исчезает, по мере того как нуждающееся в отводе возбуждение преобразуется в бездействующий катексис.

Для образования сновидений такой исход значения не имеет.

Далее, чтобы ничего не упустить, мы продолжим прямое цитирование З. Фрейда:

Однако в нашем предсознательном ждут своего часа другие целевые представления, проистекающие из источников наших бессознательных и постоянно активных желаний. Они могут овладеть возбуждением в предоставленном самому себе круге мыслей, установить связь между ним и бессознательным желанием, перенести на него энергию, присущую бессознательному желанию, и отныне «пренебрегаемый» или подавленный ход мыслей способен сохраниться, хотя благодаря этому усилению он все же не претендует на доступ к сознанию. Мы можем сказать, что ход мыслей, бывший до сих пор предсознательным, оказался вовлечен в бессознательное.

Есть и другие констелляции образования сновидений. Перечислим их.

Предсознательный ход мыслей с самого начала связан с бессознательным желанием и поэтому наталкивается на отвержение со стороны господствующего целевого катексиса.

Бессознательное желание стало активно по другим причинам, оно без содействия переносится на психические остатки, которые не были наделены психической энергией из системы "предсознательное".

Все представленные констелляции образования сновидений совпадают в выводе о том, что в предсознательном совершается ход мыслей, который, когда лишается наделения психической энергией из предсознательного, получает катексис (психическую энергию) от бессознательного желания.

Далее ход мыслей, как заверяет З. Фрейд, претерпевает ряд превращений, которые не считаются нормальными психическими процессами. Результат этих превращений вызывает недоумение. Появляется психопатологическое образование.

Фрейд далее предлагает выделить и сопоставить психопатологическое образование. Чтобы ничего не упустить, мы вновь воспользуемся прямым цитированием З. Фрейда.

Интенсивности отдельных представлений во всем своем объеме становятся способными к оттоку и переходят с одного представления на другое, в результате чего образуются отдельные представления, наделенные большой интенсивностью. После того как этот процесс много раз повторяется, интенсивность всего хода мыслей в конце концов может оказаться сосредоточенной на одном-единственном элементе представлении.

Тут Фрейдом описывается феномен сгущения или же компрессии. И именно из-за него сновидение кажется "странным".

Процесс сгущения приводит к тому, что вся психическая взаимосвязь преобразуется в интенсивность содержания представления. Это происходит подобно тому, как в книге особо важный момент выделяется автором жирным шрифтом.

Далее, все также повествуя о работе сгущения, Фрейд пишет:

Направление, по которому следуют сгущения во сне, определяется, с одной стороны, корректными предсознательными отношениями мыслей сновидения, с другой стороны – привлекательностью зрительных воспоминаний в бессознательном.

Результат работы сгущения достигает интенсивности, необходимой для прорыва системы восприятия.

Далее благодаря тому, что интенсивности переносятся свободно, образуются промежуточные представления - они также служат целям сгущения.

Представления, которые переносят друг на друга свои интенсивности, между собой имеют достаточно непрочную связь. Они объединены ассоциациями, которыми пренебрегает мышление. Эти ассоциации используются только для достижения комического эффекта. Фрейд указывает, что в частности равноценными другим являются и ассоциации по созвучию.

Мысли, которые противоречат друг другу, не стремятся к взаимному уничтожению, они существуют друг с другом рядом и часто объединяются в продукты сгущения, как будто бы между ними и нет противоречия, или они образуют компромиссы, которые "мы бы не простили своему мышлению, но которые одобряем в своих поступках" - как пишет Фрейд.

Итак. Мы не можем игнорировать, что в образовании сновидения участвуют психические процессы, которые различны по своей сути - и от того являющиеся двоякого рода. Один процесс создает абсолютно корректные мысли сновидения, которые можно приравнять к нормальному мышлению, другой же процесс поступает с мыслями сновидения крайне странным образом. Но что З. Фрейд пишет о происхождении этого процесса?

Первое - для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо проникнуть в психологию неврозов, и в частности - понимание истерии. Мы узнаем, что такие же некорректные процессы влияют на образование истерических симптомов и тем самым определяют их возникновение.

При истерии, как и при описываемых выше двояких психических процессах, участвующих в образовании сновидения, мы в начале видим ряд абсолютно корректных мыслей, но далее в результате анализа образованного симптома приходится убедиться, что эти "нормальные" мысли подверглись аномальной обработке и посредством сгущения, образования компромисса, через поверхностные ассоциации, под прикрытием противоречий, возможно, также путем регрессии были переведены в симптом.

Итак, З. Фрейд далее утверждает, что правомерно можно перенести на сновидение выводы, к которым удалось прийти благодаря изучению истерии. И, естественно, это будет справедливо, если учесть полную тождественность особенностей работы сновидения и психической деятельности, которая выливается в психоневротические симптомы.

Фрейд пишет:

Из учения об истерии мы заимствуем положение, что такая аномальная психическая переработка нормального хода мыслей происходит только тогда, когда он становится переносом бессознательного желания, которое проистекает из инфантильного материала и находится в вытесненном.

Побуждающее желание во сне всегда происходит из бессознательного. Это нельзя опровергнуть, но и не всегда удается доказать. Но далее предстоит дать понимание тому, что из себя представляет "вытеснение", а для этого необходимо вновь возвести, как пишет З. Фрейд, "еще одну часть в нашем психологическом сооружении", что целесообразнее всего будет выполнить уже в следующей части серии разбора.