Пост памяти моей кошки

Вчера похоронила свою кошку Еву. Ей было всего 2.5 года. Это была шикарная кошка, она носила апорт, спала в ногах и при любых обстоятельствах пыталась быть как можно ближе. А ещё она была мышеловкой, хотя мы и не выпускали её на улицу. И пока нас не было дома она съела отравленную мышь. Когда мы поняли, что с ней что-то не так и привезли к ветеринару, уже было поздно. Мою крошку усыпили, она буквально сгорела изнутри от яда.

Отдельные лучи злости тем, кто травит мышей такими ядами в частном секторе. Пока сегодня шла домой, увидела котика, который по всем симптомам явно отравился тем же самым ядом.

Пока везла её в припадке в клинику, сама чуть не умерла от страха и горя. И до сих пор ощущение, что она там одна в земле, что ей одиноко. Не отпускает...

Моему второму коту явно стало очень одиноко, он ищет Еву, мяукает...

Здоровья вашим пушистым

Серьги "Колокольчики" из кости

Фурнитура лежала без дела и я все думала какие сделать под нее серьги...Было цветочное настроение и выбор пал на колокольчики.

Небольшое видео с процессом. Заранее извиняюсь за "засвеченность"... Подумаю на что снимать, чтобы было как надо :)

Музыка: U2 - City Of Blinding Lights

Материалы: кость цевка, серебро.

Фото в жизни.

Спасибо за внимание!

P.S. По вопросам можно писать сюда -

Инстаграм - https://www.instagram.com/_kis_._kis_/Вконтакте - https://vk.com/nastya_zyanya

Столетняя война. Часть XIII. Глава 2 из 2: Париж возвращается королю

Автор: Дмитрий Сувеев.

Предыдущая часть: Столетняя война. Часть XIII. Глава 1 из 2: Аррасский мир

Первая часть: Столетняя война, часть 1.1: династические предпосылки конфликта

Осада Кале

Первоначально бургундцы рассчитывали на сохранение мирных отношений с Англией, но и рыбку съесть и на Эйфелеву башню не сесть не получилось. Англичане объявили о конфискации владений герцога бургундского, полученных им от Ланкастеров. Герцог Хамфри был назначен комендантом Кале и объявил о перехвате всех следующих через Ла-Манш бургундских кораблей. Кроме того, английские отряды совершили рейд по территории герцогства.

Кале и так являлся бельмом на глазу для Филиппа. С одной стороны он был крупным торговым портом, через который шла торговля шерстью фламандских городов, а значит — источником дохода. С другой стороны, Кале позволял контролировать судоходство по Ла-Маншу, а кроме того оставался рассадником пиратства, как и 90 лет назад. Филипп собрал совет фламандских городов, на котором объявил о походе против своего бывшего союзника. Якобы у него имелись наследственные права на Кале, которые попрали.

Поход, в основном силами ополчения фламандских городов, начали летом 1436 г. Первоначально были захвачены замки в окрестностях кале, 9 июля началась осада самого города. Два штурма, а также попытка морской блокады провалились. К 29 июля бургундцы получили известия о приближении деблокирующего отряда под командованием Хамфри Глостера и сняли осаду.

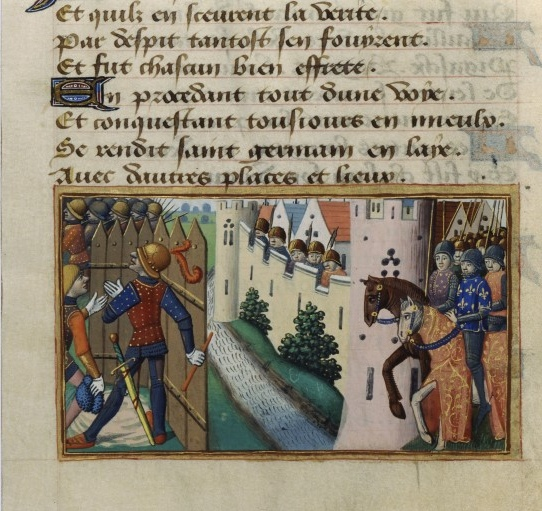

Осада Кале бургундцами. Миниатюра из «Вигилия на смерть Карла VII"

Это мероприятие, как ни странно, значительно ударило по карману герцогства, после него не предпринимавшего попыток масштабных антианглийских действий до перемирия 1439 г.

Осада Парижа

Захват Шартра, Ланьи и других городов позволил силам Карла VII приблизиться непосредственно к Парижу и контролировать поставки продовольствия в город. Отряды капитанов арманьяков грабили «английские» территории с французским населением. Что удивительно, последние возлагали вину в своих бедах на тяготы войны и разорение на англичан.

После заключения мира в Аррасе в Париже начали расти «прокарловские» настроения. Теперь «настоящими французами» именовались сторонники Валуа, а те, кто поддерживал англичан получили приставку «лже-». Опасаясь сдачи города, администрация развила репрессивные меры и требовала от всех поголовной присяги Генриху VI. Ситуация в бывшей столице осложнялась тем, что войска Карла VII и Филиппа Доброго организовали продовольственную блокаду города, что привело к резкому скачку цен.

В январе 1436 г. началась третья по счету кампания по захвату Парижа. Основной удар в Иль-де Франс наносили отряды де Ришмона, в Нормандии и Бретани отвлекать англичан должны были вспомогательные силы. Несмотря на провал второстепенных ударов, де Ришмону в течение января 1436 г. удалось захватить ключевые крепости вокруг столицы и теперь ей уже угрожало не подорожание продуктов, а самый настоящий голод. После этого Карл VII и Филипп Добрый совместно объявили амнистию для поддерживающих Англию парижан.

Выдвигаясь к Парижу, Артур де Ришмон не имел достаточно сил для осады крепости. Расчет строился на антианглийском заговоре и добровольной сдаче столицы.

В свою очередь, английская сторона попыталась усилить гарнизоны Парижа и Сен-Дени. В последнем 3 апреля при попытке изъятия королевских инсигний началось стихийное восстание и погромы против англичан. Де Ришмон подоспел как раз вовремя. Вечером 12 апреля он выдвинулся от Сен-Дени, чтобы к утру быть у стен Парижа.

Дело в том, что в ночь с 12 на 13 апреля за стенами бывшей французской столицы началось антианглийское восстание под руководством братьев де Лайе и губернатора Жана де Вилье. Горожане забрасывали солдат камнями и перегораживали улицы цепями, мешая перемещениям войск. Утром подошедшему де Ришмону сообщили, какие из ворот ему могут открыть заговорщики. Коннетабль и Бастард Орлеанский вошли в город с небольшим отрядом — основные силы, опасаясь разграбления Парижа, оставили под стенами. Часть английского гарнизона во главе Пьера Кошона забаррикадировалась в Бастилии. После переговоров их согласились отпустить за выкуп.

Под стенами стали бугртить отряды французских наемников, которых не пустили в город пограбить, теперь де Ришмон оказался окружен уже собственными войсками.

Город тем временем торжественно отмечал смену власти. Проводились парады и торжественные богослужения.

Через год в ноябре 1437 г. в Париж торжественно въехал Карл VII. Символически шествие было выстроено так, словно король только что возвратился после коронации из Реймса. Монарх объявил о повышении налогов и вскоре уехал. Жизнь горожан от смены власти не улучшилась — теперь столицу с севера блокировали уже англичане.

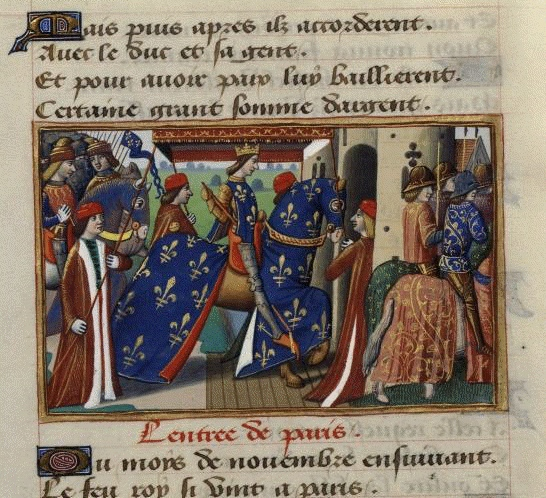

Карл VII вступает в Париж в 1437 г. Миниатюра из «Вигилия на смерть Карла VII"

Прагерия

Возвращение владений французской короны Карл VII сочетал с укреплением собственной власти и закручиванием гаек. Он начал наступление на права аристократии, которая почувствовала что завершение войны положит полный конец их феодальной вольнице. Учитывая, что победы в Столетней войне не были единоличным делом Карла VII, а достигались коллективными усилиями, аристократам стало очень и очень обидно.

От коллективного обсуждения недовольства к делу заговорщики перешли в 1439 г. после того, как Карл VII объявил о проведении реформы государственного аппарата, по которой многие наследственные должности заменялись назначаемыми. В числе заговорщиков числились герцог Жан Алансонский (тот самый большой друг Жанны д'Арк), граф Карл де Бурбон, граф Рене Анжуйский, выплывший из небытия Ла Тремуйль, даже Бастрад Орлеанский, получивший титул графа де Дуюнуа каким-то образом затесался в эту компанию. Главой мятежа было решено выбрать дофина Людовика, шестнадцатилетнего сына Карла VII, которому страстно хотелось наконец сесть порулить, а дорогой и любимый папа при этом никак не хотел умирать. Заговорщики намекали наследнику, что хотят, чтобы он занял королевский трон после отречения или стал регентом при смещенном монархе. Кроме того, герцог Алансонский связался со своими давними врагами-англичанами, чтобы те оказали военную помощь.

Центром восстания стал город Ньор. Само же выступление получило название Прагерия, что намекало на город Прагу и богомерзких еретиков-гуситов, которые чуть было не свергли императора Сигизмунда. Карл VII как бы намекал: «Это что, майдан? Хотите, шоб как в Богемии?»

Как ни странно, Карл VII не растерялся. Он направил письма «добрым городам», в которых излагал идеи, как он обустроит Францию, вот только задушит паразитов-повстанцев. Таким образом он определил базу своей социальной поддержки. В военном плане он решил опереться на капитанов, обязанных ему в силу назначения на должность: Артура де Ришмона, Потона де Сентрая и Рауля де Гокура. В марте 1440 г. король двинулся гонять повстанцев тряпками. Королевская армия оказалась сильнее, а желания воевать против короны и тем самым подходить под расстрельную статью у повстанцев не было. В течение двух месяцев мятежники сдавали замок за замком, потом начали капитулировать сами. Первым дрогнуло сердце у новоиспеченного графа Дюнуа ака Орлеанского Бастарда. Он был другом детства Карла VII и по уровню патриотизма колебался на шкале где-то рядом с Жанной д`Арк. За ним последовали другие. Был заключен мир, Прагерия провалилась.

Карл не стал активно карать влиятельных подданных: кого-то простил, кому-то пригрозил пальцем. Дофина Людовика отправили править в Дофине.

Прагерия. Миниатюра из «Вигилия на смерть Карла VII»

Прагерия не стала последним выступлением французской аристократии. Следующим организовать смуту попытался Карл Орлеанский, который находился в английском плену аж с 1415 г и битвы при Азенкуре. Герцог долго был разменной картой франко-английских отношений. На момент описываемых событий он стал старейшим представителем династии Валуа. Первый раз о Карле вспомнили и извлекли из пыльных лондонских застенков в 1433 г. Планировалось, что в обмен на свободу он должен был дать присягнуть Генриху VI, сдать Орлеан, а также уговорить остальных феодалов сделать то же самое. Второй раз о пленнике вспомнили в 1440 г. Он был выкуплен Филиппом Добрым. После этого бургундский герцог долго и тщательно занимался промывкой мозгов Карла.

Новый заговор 1442 г . предполагал заключение союза с Англией в обмен на защиту феодальных вольностей. Объявить о нем планировалось на съезде в Невере. По счастливой случайности при дворе Карла VII перехватили письмо со сведениями о предстоящем собрании. Король через графа Дюнуа объявил, что не возражает против его проведения, а потом взял, да прислал на него своих делегатов. Как вы понимаете, обсуждать союз с Англией в такой обстановке не получилось.

Кампании в Гиени и Иль-де-Франсе

Несмотря на сдачу Парижа, Карл VII так и не сделал город своей столицей. Причин тому было несколько. В сравнении с крепостями южной Франции, Париж оставался разоренным, теряющим население. С севера город блокировали англичане, порождая дороговизну и нехватку продовольствия. Для возвращения Парижу его старого статуса следовало произвести очистку земель от английских гарнизонов на дальних подступах к бывшей столице.

Французы начали движение по пути, по которому когда-то шел Генрих V. В 1438 г. были взяты Монтаржи, Шеврез, Дрё, Орвилль, Монтеро. В 1439 г. де Ришмон захватил и удержал Мо. Англичане отвечали контратаками: ими возвращены Лильбонн, Арфлер, Ивре.

Окончательно деблокировать Париж удалось только к 1441 г., когда были отбиты Бомон-ле-Роже, Крей, Понтуаз, что означало полный переход Иль-де-Фарнса под контроль Карла VII.

Следующей крупной кампанией французов должно было стать завоевание/освобождение Гиени. Местное население здесь поддерживало англичан, так как именно они являлись основными импортерами знаменитых бордосских вин, производившихся здесь.

Поводом для начала похода 1442 г. стало истечение срока вассальной присяги сеньора города Тартас перед англичанам. С целью укрепления своего авторитета после Прагерии Карл VII решил лично возглавить экспедицию. Первоначально для французов события развивались удачно, они захватили без боя Тартас, после него под контроль перешли Сент-Север , Дакс , Ла-Реоль. Однако осада самого Бордо вновь оказалась неудачной — не имелось достаточного количества сил для блокады города.

В Нормандии в это время действовал дофин Людовик, которому также не удалось достигнуть значимых результатов. Военные действия приостановились.

«Живодеры»

Приостановка военных действий вновь актуализировала старую средневековую проблему: на дорогах страны вновь появились сплоченные группы вооруженных и одоспешенных мужиков, которые ничего не умели, кроме как воевать и которым было нечем себя занять. Средневековое ПТСР проявлялось в форме сбивания в банды, в грабеже местного населения и мародерстве. Оставшиеся без заказов наемники начали терроризировать Францию, они осаждали и грабили целые города, не говоря о деревнях. От населения они получили название «Живодеры». Живодеры проявляли себя и раньше, но если тогда они от имени Карла VII нападали на английские территории, то теперь они творили зверства без пользы для великого дела.

Бандами рутьеров могли быть и вполне солидные отряды, по какой-то причине не завербованные для военных походов. Какой-нибудь капитан мог служить полгода королю по контракту, а оставшиеся шесть месяцев заниматься рэкетом и грабежом.

Первое появление живодеров приходилось на 1430 г., а к 1440-м гг. они стали значимым бедствием. Рутьеры обкладывали данью целые города, отказывавшееся платить население истребляли. Дошло до того, что один небольшой отряд «живодеров» ворвался в Париж и разорил целый квартал.

Творящаяся вакханалия начала влиять уже на демографию в стране. Многие области обезлюдели, население бежало из Франции в более спокойные места. При этом мигрировали и «живодеры», забираясь, например, в Кастилию.

Вопрос утилизации данного человеческого материала стал как нельзя актуальным. Во-первых, часть капитанов с отрядами попытались зачислить в состав создаваемых ордонансовых рот (что это такое мы расскажем в XIV части). Во-вторых, вспомнили лайфхак Карла V мудрого и решили послать их воевать далеко, да так чтобы назад они не вернулись. Случай вскоре подвернулся: швейцарцы опять начали воевать между собой, в конфликт оказался втянут император Священной Римской Империи Фридрих III. Он-то и обратился за помощью к Карлу VII. Карл с радостью послал на подмогу армию в 20 тыс. «живодеров» (по данным хронистов) и сынка Людовика в придачу. В состоявшемся сражении при Санкт-Якобе таки удалось отправить в Вальхаллу 2-4 тыс. рутьеров в обмен на 1,5 тыс. швейцарцев, но проблему это не решало.

Таким образом, Франции требовался мир с Англией для наведения внутреннего порядка.

Перемирие в Туре

К заключению мира Англию толкало экономическое разорение, тянувшее за собой утрату военного потенциала. Перед ней встала реальная угроза утраты Нормандии и Аквитании. Экономическое истощение Франции было не меньшим. При этом на Карла VII давили внутриполитические факторы. Нужно было что-то делать с распоясавшимися «живодерами». Кроме того, опасаясь потери своего феодального веса, заключения мира требовала участвовавшая в Прагерии знать.

Первые попытки переговоров начались в 1439 г. Первоначально англичане в качестве условий мира повторяли старую песню, когда-то напетую ими в Аррасе, но их теперь никто не хотел слушать.

16 апреля 1444 г. в пригороде Тура началась мирная конференция. Ее целью было заключение окончательного мира. Англичан представлял граф Саффолк (тот самый, которого взяла в плен Жанна д`Арк). На этот раз их требования были скромнее. Они ограничивались признанием суверенитета Генриха VI над Нормандией и Гиенью. Карла VII никто уже не называл узурпатором и самозванцем, он стал «милым дядей» английского короля. Фактически, это означало признание.

Но на этих переговорах с позиции силы уже разговаривала Франция. Глава делегации Пьер де Брезе потребовал сохранения части названных территорией за Генрихом VI на условиях оммажа Карлу, на что англичане не согласились.

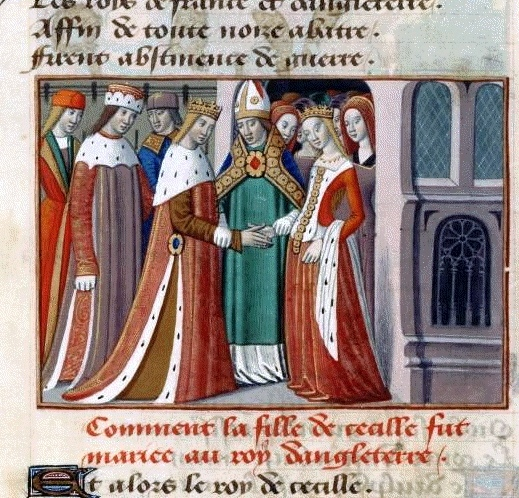

Поэтому итогом вместо мира стало заключение перемирия сроком на 22 месяца. В его подкрепление заключался брак между Генрихом VI и Маргаритой Анжуйской — племянницей Карла VI и внучкой Иоланды Арагонской.

Свадьба Генриха VI и Маргариты Анжуйской. Миниатюра из «Вигилия на смерть короля Карла VII»

Перемирие наступало с 1 июня 1444 г. и распространялось не только на англичан и французов, но и на их союзников: Кастилию, Арагон, Португалию, Неаполь и др. В 1445 г. оно было продлено еще на 6 лет на условиях передачи французам провинции Мэн. Английские феодалы отказались покидать эту территорию, что чуть было не привело к возобновлению войны.

Турское перемирие стало последним дипломатическим мероприятием Столетней войны. Полученную передышку каждая из стран использовала по-разному. Английский король, по-видимому, унаследовал умственную отсталость от деда, что дало возможность возвыситься и начать борьбу за власть в стране местным аристократам. Англия ослабевала. Карл VII же начал масштабную военную реформу, целью которой стало полное возвращение территорий Франции под власть его короны.

Столетняя война возобновится в 1449 г., когда начнутся две последних победоносных французских кампании.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_62306

Автор: Дмитрий Сувеев.

Живой список постов, разбитый по эпохам

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс Деньги: 410016237363870

Сбер: 4274 3200 5285 2137

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Продолжение: Столетняя война: Ордонансовые роты

Как "Титаник" поссорил Бернарда Шоу и Артура Конан Дойла

Катастрофа, произошедшая с "Титаником" в ночь на 14 апреля 1912 года, имела множество последствий. И для людских судеб, и для мирового кораблестроения, и для литературы с кинематографом.

Было у нее и еще одно совершенно неожиданное следствие - ссора двух крупнейших британских авторов своего времени. Речь идет об Артуре Конан Дойле и Бернарде Шоу.

Что послужило поводом для нее?

В момент крушения лайнера на его борту находился 2201 человек. Спастись сумели лишь 711. Все шлюпки были переполнены, разыгрывались страшные сцены - пассажиры дрались за места, лезли по головам. Мужчины, отчаянно работая локтями, занимали места первыми, не обращая внимания на женщин. И так далее. Спустя сто лет мы все эти подробности знаем очень хорошо, поскольку описаны и воспроизведены они многократно.

А вот сразу после гибели "Титаника" читателям газет рисовались совершенно другие картины. В очень пафосных заметках описывалось, как благородные джентльмены сохраняли полное спокойствие, уступали места дамам и проявляли массовый героизм. А главный герой, несомненно, отважный капитан судна.

Первым в этом усомнился Бернард Шоу. Он написал в редакцию "Дейли Ньюз энд Лидер" открытое письмо, где разгромил эту версию событий в пух и прах. Писатель доказывал, что именно капитан погубил "Титаник" своей халатностью и неграмотными действиями.

Он рассказал о нелицеприятных подробностях, которые газеты предпочли не печатать: про всеобщую панику, охватившую пассажиров; про лодки, почему-то забитые мужчинами, а не женщинами; про то, как счастливчики, которым повезло попасть в шлюпки, не желали разделить их с теми, кто отчаянно цеплялся за борта.

После публикации этого письма ответную отповедь Бернарду Шоу взялся написать сам автор "Шерлока Холмса".

"Это жалкое зрелище, видеть человека столь несомненной гениальности, который использует свой дар для того, чтобы искажать и порицать его собственный народ", - возмущался Конан Дойл.

Будущий автор "Пигмалиона", записной острослов Бернард Шоу в долгу не остался, и завязалась бурная полемика, в ходе которой собеседники едва не дошли до прямых оскорблений друг друга.

Самое интересное, что до этого Шоу и Конан Дойл были очень близки, хорошо общались. Их, пожалуй, можно было назвать даже друзьями.

Источник: "Литинтерес"

Ответ на пост «Team Killer»1

Кто бы видел, как я ржал над этим видео. А ржал я по двум причинам. Во-первых, ну реально смешно. А, во-вторых, дело было на наших военных сборах...

Нас 3 взвода студентов-гуманитариев оторвали на 2 недели от мамкиных сисек и привезли в палаточный лагерь на территории одного из танкодромов Кантемировской дивизии. От ворот до танкового парка шла асфальтированная дорога строго буквой "Г". Короткая часть буквы стартовала от ворот. Вдоль длинной части ближе к внутреннему углу стоял наш лагерь, а по другую сторону асфальта раскинулся сам танкодром и стрельбище. Каждый день туда навозили и нагоняли срочников и технику. Командой "отбой" для нас служил не столько сам приказ, сколько ночной выстрел Т-90. После этого наступала тишина. Короче, любителям стрелялок - самое то.

Как водится в армии, вечером рота должна пробздеться с песней туда-сюда несколько раз. И вот каждый вечер в любую погоду мы такие бравые шагаем строем в ногу чеканя шаг и навывая "Не нужен нам берег турецкий..." В это время естественно идут стрельбы. Вот мы дошли до ворот, команда кругом, шагом марш, песню запевай - и мы топаем обратно. Мы дошагали до поворота дороги, начали заворачивать, но в какой-то момент из строя под хороший такой хлопок выпадает человек. Представляете картину, да? Идёт строй, поёт, вокруг стрельба, и тут хоба - солдатик ложится боком на асфальт и лежит.

Короче. Чувака вышиб из строя пыж из задницы гранаты РПГ. От места точного попадания в тушку до места собственно выстрела было примерно 20-25 метров + жидкий лесок. Точно в висок прилетел. Парень цел конечно, но пересрал не на шутку. Думал, застрелили)))

В этот день мы познали 2 истины:

1. Если не хочешь быть трупом из-за выстрела дружественного РПГ - минимум 9 метров дистанции от сопла.

2. Гулять рядом со стрельбищем во время стрельб не нужно.

А после этого наш комроты под шумок напросился дать ему один разок шмальнуть из РПГ. То ли ему, что-то не объяснили, то ли он что-то не так сделал, но не слышал он почти ничего примерно 2 дня.

Так мы познали главную истину: ТБ - прежде всего.

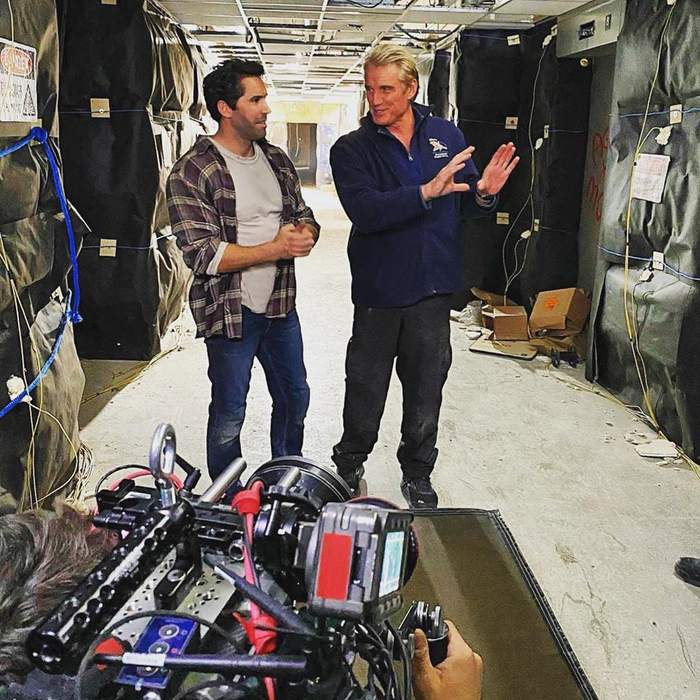

Скотт Эдкинс и Дольф Лундгрен на съемках боевика "Падение замка"

Сюжет: Три миллиона долларов спрятаны в роскошном кондоминиуме, известном как Замок. Две злобные соперничающие банды во главе с Дьяконом и Ши (Лундгрен) ищут спрятанные деньги, но прежде чем они могут получить их, на них наткнется уборщик здания Майк (Эдкинс). Три группы сражаются за приз, но все находятся в опасности, так как здание заминировано и будет снесено. У них есть 8 часов, чтобы найти деньги и уйти живыми.