В основе нового спектакля Приморского краевого театра кукол – рассказ "Можно попросить Нину?" классика отечественной фантастики Кира Булычева.

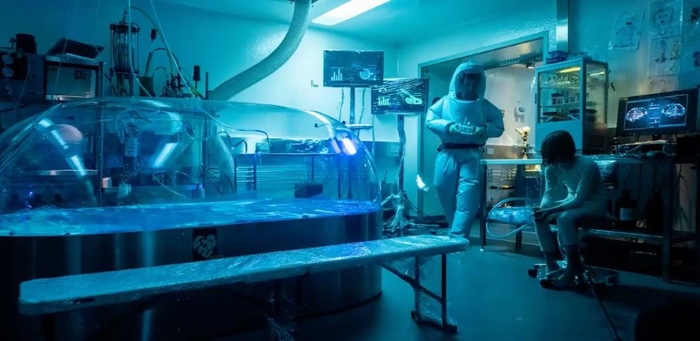

"Можно попросить Нину?". Сцена из спектакля

Премьера спектакля "Можно попросить Нину?" по одноименному рассказу Кира Булычева прошла 13-14 мая в Приморском краевом театре кукол. Хотя постановка была приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, "датским" этот спектакль точно не назовешь. Как сказала и. о. директора краевого театра кукол Лидия Василенко на открытой для прессы репетиции накануне премьеры, этим спектаклем театр хотел отдать дань памяти трагическим событиям, связанным с блокадным Ленинградом. Спектакль, поставленный молодым режиссером Виталием Дьяченко, рассчитан в основном на взрослую аудиторию и войдет в вечерний репертуар театра.

"Стандарт" для короткого метра

В 1963 году Аркадий и Борис Стругацкие написали социально-фантастическую повесть "Трудно быть богом", которой суждено было стать одним из ключевых произведений русской литературы ХХ века. В 1964 году повесть была опубликована. И почти сразу в стране неожиданно появился новый вид сонета, называвшийся "Прощальный сонет Цурэна". Основным правилом его написания сонета было то, что он должен был начинаться со строки "Как лист увядший падает на душу". В повести говорилось, что именно этот сонет читал Цурэн Правдивый, стоя на палубе корабля, который увозил его в метрополию.

Попытку дописать "Прощальный сонет Цурэна" предпринимали многие поэты, известные и не очень. На мой пресвященный взгляд, не получилось ни у кого. Если у читателя есть охота и время, он может убедиться в этом сам или опровергнуть мой вывод — сонету Цурэна Правдивого в Интернете посвящено много сайтов и отдельных страниц.

Как утверждает один знаток, в 1980-х годах написание продолжения сонета Цурэна было одним из вступительных заданий для абитуриентов филфака ЛГУ, а в МГУ написать продолжение сонета предлагали претендентам на вступление в литературную студию университета. В 1990-х годах проводились конкурсы на продолжение сонета. Словом, "Прощальный сонет Цурэна" стал неким культурным феноменом для многих поколений стихотворцев.

"Можно попросить Нину?". Работа актеров

Нечто подобное, хотя и в менее скромных масштабах, произошло с рассказом Кира Булычева "Можно попросить Нину?" (другое название — "Телефонный разговор"), написанным в 1970 году, а опубликованным в 1973 году. Загадочная история про то, как герой рассказа, 40-летний Вадим Николаевич, разговаривает по телефону с 13-летней девочкой Ниной, живущей в Москве в 1942 году, стала, выражаясь джазовым языком, своеобразным стандартом для отечественных кинорежиссеров короткого метра.

В Сети можно найти несколько экранизаций рассказа, профессиональных, полупрофессиональных и любительских. Я посмотрел практически все, благо были выходные, и, надо сказать, не пожалел о потраченном времени, поскольку получил немало пищи для размышлений. Ведь экранизация — это не просто перенесение событий книги на экран, что на самом деле практически невозможно (за редким исключением, например, таким, как экранизация булгаковского "Собачьего сердца", снятая Владимиром Бортко). Экранизация — это почти всегда интерпретация того или иного литературного произведения. Не стал исключением и рассказ "Можно попросить Нину?", загадочный и поэтический, реалистический и фантастический одновременно.

"Зачем нам эта Нина?"

Первая экранизация маленького шедевра Кира Булычева, как стали называть рассказ многие читатели, была предпринята режиссером Константином Осиным в 1979 на "Мосфильме". Интересно, что сценарий к 20-минутной короткометражке "Что-то с телефоном" написал маститый кинодраматург Анатолий Гребнев, к тому времени создавший сценарии таких фильмов, как "Дикая собака динго", "Июльский дождь", "Сильные духом", "Переступи порог", "Старые стены", "Дневник директора школы", "Двое в новом доме", "Утренний обход".

Действие фильма происходит, как и в рассказе Булычева, в 1970-е годы. Диалог героев, которых разделяют 27-30 лет, значительно сокращен. Зато добавлено несколько персонажей (Вадим Николаевич встречает Новый год дома с друзьями, и все ждут Нину, до которой безуспешно пытается дозвониться герой). Выясняется, что к праздничному столу забыли купить хлеба, и кто-то во время разговора Вадима с "другой" Ниной, говорит ему: "Это Нина? Когда она приедет? Скажи ей, пусть хлеба по дороге купит. Мы хлеб забыли купить".

Нина из 1942-го на экране так и не появляется, звучит ее голос. Щемящее чувство картине придает исполнение роли Вадима актером Анатолием Грачевым, который сам в детстве пережил войну, оригинальная музыка Сергея Павленко и документальные кадры военной Москвы в финале.

Следующая экранизация рассказа "Можно попросить Нину?" появилась в 1987 году. Это был короткометражный фильм "Разновидность контактов", снятый Молодежной редакцией ленинградского телевидения (режиссер — Валерий Обогрелов). Действие фильма перенесено в блокадный Ленинград, что делает тему голода, который испытывает 13-летняя Нина, особо драматичной. В этом фильме показаны оба участника диалога — Вадим Николаевич (Эрнст Романов) и Нина (Анастасия Никольская), которая возникает неким видением в окне его квартиры.

Фильм достигает апогея, когда Вадим Николаевич из 80-х, страстно убеждает по телефону Нину из 1941 года, что "мы победим" (рассказывая ей о прорыве блокады, о взятии Берлина, самоубийстве Гитлера, послевоенном восстановлении страны и полете Юрия Гагарина в космос), и когда Нина идет искать хлебные карточки, потерянную в 1941 году Вадимом, внушая себе: "Я должна найти карточки. Если я найду их, всё сбудется: блокаду прорвут, мы победим, и мы полетим в космос".

Еще одна интересная экранизация рассказа Булычева, осуществленная режиссером Полиной Беляевой, вышла в 2016 году. Называется 19-минутная короткометражка так же, как и рассказ, — "Можно попросить Нину?". В роли Вадима снялся известный актер Семен Стругачёв. Действие картины, как и в рассказе, разворачивается в 1972 году.

"Можно попросить Нину?". Сцена из спектакля

Авторы фильма, видимо, правильно рассудили, что зрителю в XXI веке довольно трудно оценить реалии давно прошедших времен, поэтому создали понятную для них "историю в истории": между Вадимом Николаевичем и его Ниной завязывается конфликт на тему "оставить или нет ребенка" (она хочет оставить, он — нет). Фантастическая история с хлебными карточками, которые спасли Нину из 1941 года, подвигает его к единственно правильному решению.

В 2020 году к 75-летию Победы вышла еще одна экранизация рассказа — короткометражный фильм "Временная связь". В роли Вадима Николаевича снялся Сергей Пускепалис, что придает фильму особый смысл. В фильме его герой — преуспевающий бизнесмен, купивший новый ресторан и отмечающий это событие в кругу друзей (действие происходит в наши дни). Важная деталь — одна из гостий подзывает официантку и просит убрать со стола какое-то лишнее блюдо. И это не каприз взбалмошной дамочки, это нормально с точки зрения нынешних людей. Ну, не к месту сейчас это блюдо, уберите его, пожалуйста. Ну а далее, по контрасту, возникает тема военного голода.

В том же духе решен эпизод, в котором Вадим Николаевич рассказывает Нине из 1942 года о Победе и о том, как будет жить страна после. Герой вспоминает о давно прошедших событиях, как студент на экзамене по истории, — старательно и боясь ошибиться. И тут как озарение вспоминается рассказ отца о потерянных им в детстве хлебных карточках.

Создатели фильма подводят зрителя к простому выводу — забывать о том, что пережило военное поколение, нельзя. Сам актер об этом не забыл. 20 сентября 2022 года Сергей Пускепалис погиб на 57-м году жизни в ДТП в Ярославской области вместе с личным водителем Александром Синицыным, который управлял микроавтобусом-фургоном, купленным актером для того, чтобы передать военным Донбасса.

По-своему интерпретировали рассказ Булычева авторы других экранизаций, среди которых были и подростки из любительских театральных студий. А это значит, что рассказ до сих пор чем-то цепляет, содержит какую-то загадку, которую хочется разгадать. И это отнюдь не разгадка того, как могли разговаривать по телефону два человека, разделенные несколькими десятилетиями. Чего не бывает в фантастических произведениях! Гораздо интереснее и важнее понять, зачем нам сегодня вся эта история со странной "гостьей из прошлого", 13-летней Ниной из 40-х.

— Мне другая Нина нужна, — говорит Вадим Николаевич, разговаривая по телефону уже со своей Ниной.

— Какая еще другая Нина? — спрашивает она. — Это образ? Ты хочешь видеть меня иной?

Дневник Тани Савичевой

А чего хотим мы? Зачем "другая" Нина Приморскому краевому театру кукол? Ну, не для того же только, чтобы отметить тематической постановкой 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне или начать формирование вечернего репертуара для взрослого зрителя разговором на достаточно серьезную тему блокадного Ленинграда. В конце концов, для этого можно было бы выбрать что-нибудь иное.

Может быть, дело в магии рассказа, постоянно привлекающего к себе внимание разных сценаристов, режиссеров и актеров? Или в магии самого театра кукол, который, по словам Лидия Василенко, — всегда игра масштабов, игра предметов, возможность использовать различные размеры, форматы, масштабы, благодаря чему люди, находящиеся в зале, начинают воспринимать действительность через игрушечный мир гораздо острее и серьезнее, чем в привычном драматическом театре. А, может быть, дело в соединении двух магий — фантастического рассказа Кира Булычева и необычного мира театра кукол?

Тем более что в данном случае он и необычен, и причудлив. В спектакле используется формат видеотеатра, задействованы куклы-марионетки, принимают участие живые актеры, используются световые эффекты и создающие дополнительный объем занавесы-экраны. По-разному звучат и голоса главных героев — и как в жизни (только усиленные микрофоном), и как по телефону.

Оставив изначальное название "Можно попросить Нину" и время действия — 1972 год, театр решил пойти на усиление сюжета. События, описанные в рассказе, перенесены в Ленинград (нынешний Санкт-Петербург, где всё еще сохраняют особое отношение к блокадной теме). В отличие от рассказа, 13-летняя Нина живет (точнее, выживает) не в 1942 году, а в декабре 1941 года. И это не случайно. Как известно, самым "голодным" и страшным временем блокады была зима 1941-1942 годов.

Именно из того времени дошел до нас дневник 11-летней ленинградской школьницы Тани Савичевой, который был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве одного из доказательств преступлений фашизма.

"Можно попросить Нину?". Сцена из спектакля

Свой дневник Таня вела зимой 1941-1942 годов. Всего девять страниц, включающих лаконичные записи об уходе близких:

"28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года".

"Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.".

"Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.".

"Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год".

"Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год".

"Мама — 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.".

"Савичевы умерли". "Умерли все". "Осталась одна Таня".

Мотив "дневника Тани Савичевой" используется в финальной части спектакля, придавая ему ощущение высокой, но светлой трагедии.

Таня пережила блокаду, но дожить до взятия Берлина, 9 Мая, восстановления страны и родного Ленинграда, полета Юрия Гагарина в космос и много другого не смогла. Два года врачи боролись за ее жизнь, однако организм девочки был сильно ослаблен голодом, и 1 июля 1944 года Тани Савичевой не стало.

А вот Нина из рассказа и спектакля, благодаря хлебным карточкам, которые потерял Вадим, пережила войну и жила дальше. И у нее были свои дети, а у них свои. Поистине, кто спасет одного человека, тот спасет целый мир,

"Человечество спасет стыд"

— Я сразу хотел сделать такой спектакль, с форматом видеотеатра. Как говорил Мейерхольд, мастерство — это когда "что" и "как" приходят одновременно. Но я не то, чтобы уличаю себя в мастерстве, просто я стараюсь откликаться, когда у меня приходит "как" в ответ на "что". Я, в принципе, давным-давно прочел этот рассказ. И мне показалось, что это должно быть не кино, а некое взаимодействие визуального ряда и театра как такового и что зрители ни в коем случае не должны видеть героя. Когда мы в театре не видим героя, то мы автоматически чувствуем этим героем себя. Видим все происходящее от первого лица, — сказал мне постановщик Виталий Дьяченко накануне премьеры.

И на мою догадку о том, что события, показанные в формате видеотеатра, напоминает фильм Андрея Тарковского "Зеркало", ответил: "В точку". С той лишь разницей, что в картине камера движется по реальным комнатам квартиры, в которой находится герой, а в спектакле используются макеты комнат и всё, что там происходит, с помощью специальных видеокамер переносится на экран, расположенный перед сценой.

А так всё так же. В обоих случаях мы не видим самого героя, а только то, что видит он, включая его собственные руки, и слышим его голос. И да, иногда возникает ощущение, что это ты ходишь по комнатам. Но это у меня, человека, которому в 1972 году было 14 лет и который до этого успел пожить в квартире с настоящей голландской печкой. Какие ассоциации возникают у других, мне трудно представить.

У героя холодильник "Север". У нас была "Бирюса". Точно с такой же намороженной "бородой" в морозилке, где лежал заледеневшее филе палтуса, самой дешевой рыбы в советском общепите. В те времена холодильники приходилось время от времени размораживать. Ох, и нудное было занятие!

"Можно попросить Нину?". Сцена из спектакля

В преддверии генеральной разморозки холодильник старались особо не перегружать новыми закупками. Иногда устраивались "праздники живота". Однако просрочку, определяемую по цвету и запаху, приходилось выбрасывать. Зато как приятно было потом набивать холодильник новым провиантом.

Еще одна ассоциация с 70-ми: афиша фильма "Солярис" с Донатасом Банионисом на стене игрушечной квартиры (фильм как раз вышел на экраны в 1972 году). Вспомнились слова Снаута, позже уточненные в Интернете: "Человечество спасет стыд. Мы здесь для того, чтобы научиться любить. Нам не нужен никакой космос — нам нужно зеркало! Человеку нужен человек!"

Может быть, и спектакль по рассказу Кира Булычева, поставленный Виталием Дьяченко, об этом? Если человеку нужен человеку, то какая разница, сколько лет их разделяет. И так ли уж фантастично спасти Нину в наше время? Путь не ту Нину, которая жила в блокадном Ленинграде, а ту Нину, которая живет сейчас где-то на Донбассе. И вообще, спасая другого, ты делаешь это для него или для себя?

Объясняя замысел "Зеркала", Тарковский писал: "В "Зеркале" мне хотелось рассказать не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга".

Тест от Тарковского

Ища информацию о "Зеркале" в Интернете, наткнулся на такое воспоминание Андрея Тарковского:

"У меня был случай. Когда я монтировал в картине "Зеркало" испанскую хронику 38-го года: проводы детей на советский пароход, так у меня был один кадр, который никак не монтировался. Он был очень хорош сам по себе: революционный испанский солдат с винтовкой стоял на корточках перед своим ребенком, тот горько плакал. А солдат его целовал, и тот, обливаясь слезами, уходил за кадр, а отец смотрел ему вслед. Но этот кусок, куда бы мы его ни монтировали, всюду выпадал. Я пришел в отчаяние и просто хотел понять, в чем дело. Я попросил монтажера собрать весь материал — все, что было взято из фильмохранилища. И когда посмотрел, я вдруг с ужасом увидел, что таких кадров несколько — три дубля. То есть в тот момент, когда ребенок заливался слезами, оператор просил его повторить то, что он сделал: еще раз проститься, обнять, поцеловать. Этот кадр не влезал в монтаж. Потому что в нем поселился дьявол и никак не мог примириться в той среде, в которой находился, в среде искренности. Я его выбросил".

Попробовал с этой точки зрения взглянуть на спектакль "Можно попросить Нину?". Постановку можно упрекнуть в каких угодно грехах: в затянутости "видеотеатральной" части, в каких-то технических нестыковках, присущих еще не обкатанным постановкам, но не в том, что спектакль находится вне "среды искренности". Тест от Тарковского он прошел. Спектакль — искренний. Наверное, на данном этапе это — главное.

"Можно попросить Нину?". Сцена из спектакля

… Сидя в зале театра кукол на спектакле "Можно попросить Нину?", я вдруг вспомнил, что ведь когда-то здесь был Большой кинотеатра "Приморье". В 1983 году мы с женой смотрели здесь странный по тем временам фильм Георгия Данелии "Слезы капали", сценарий которого написали Александр Володин, сам режиссер и Кир Булычев.

В начале того фильма на экране появлялось волшебное зеркало, которое создал злой тролль из сказки Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева".

Зеркало отражало и преувеличивало всё плохое и дурное. Однажды оно разбилось на миллионы мельчайших осколков. Один из них попал в глаз Павлу Ивановичу Васину, жителю небольшого городка Зареченска. И он мгновенно начал видеть в родных, друзьях, знакомых и сослуживцах одни пороки. Всё прошло и он стал прежним, только когда заплакал. Пусть из жалости к себе, но заплакал.

А осколки того зеркала до сих пор летают по всему свету, и в мире есть немало людей, которым такой осколок попадает в глаз.

Автор текста: Александр Куликов

Источник: primamedia.ru

Другие материалы:

Ко Дню пионерии — 14 фильмов об отдыхе в пионерлагере

Мать атомных слез — о книге «Fallout. Хроники создания легендарной саги»

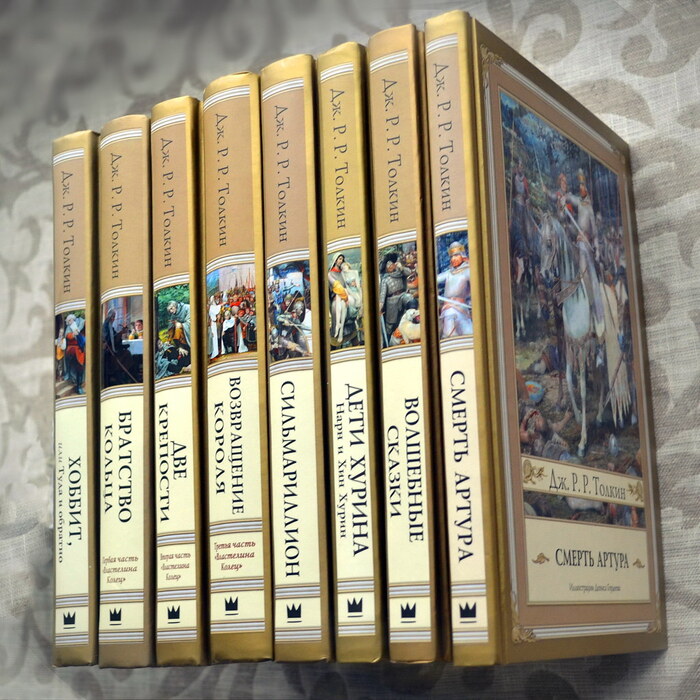

Эволюция фэнтези — от Толкина и Говарда до Мартина и Аберкромби

О комиксах «Метабароны» — собственная «Дюна» Алехандро Ходоровски

Аль Пачино — неголливудская звезда Голливуда

Дистопии в ассортименте — Отрывок из книги «На краю пропасти. Экзистенциальный риск и будущее человечества

«Я ждал, что «Жидкое небо» станет культовым»: Слава Цукерман — о том, как иммигранты из СССР снимали странную фантастику в Нью-Йорке 80-х

Провокация и страстная любовь — 7 фильмов о токсичных сексуальных отношениях

Пострадавшие от советской цензуры — 7 запрещенных фильмов шестидесятых

Верхом на ракете — жанр космической оперы

«Один для них, пять ни для кого» — что посмотреть с Джеймсом Франко

Как бондиана с Пирсом Броснаном перепридумала образ агента 007 — так, что даже Дэниелу Крейгу и не снилось

Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы

Алексей Балабанов — самый трагический из русских киногениев

Лучшие в мире крокодилы — 12 главных мультфильмов Эдуарда Успенского

Детка, ты просто космос. Кинематограф о космосе, о женщине и о женщине — космосе

Небо, самолет, девушки — 11 стюардесс кино СССР и России

Юбилей золотоносного Мыша — 95 лет назад вышел первый мультфильм с Микки Маусом «Чокнутый самолёт» / Plane Crazy

«Из сельских дебрей вампиров вывел Байрон» — История графа Дракулы от средневековья до наших дней

Классика кинофантастики — «Дракула» / Dracula (1992), реж. Фрэнсис Форд Коппола

Первые русские фантасты и их идеи

«Хроники Амбера» — миры и отражения Роджера Желязны

10 культовых вещей из кино — часть 1, мужская

10 культовых вещей из кино — часть 2, женская

Адский холодильник, разумный лифт и одержимое пианино — 3 трэш-хоррор-фильма о хищных вещах

Не Фродо единым — что посмотреть с Элайджей Вудом, помимо «Властелина колец»