О съемках некоторых «Тарзанов» можно было бы поставить отдельное кино.

Эдгар Райс Берроуз, четвертый сын ветерана Гражданской войны, никогда не выбирался из США. Он мог проследить своих предков вплоть до первых англичан-переселенцев, но при этом он умудрился наделать несколько фактических ошибок в своих книгах о Тарзане. Это сейчас мы знаем, что львы и тигры не водятся в джунглях Африки, и сквозь пальцы смотрим на расизм и стереотипы в книгах о Тарзане — все же этот персонаж был и остается продуктом своего времени.

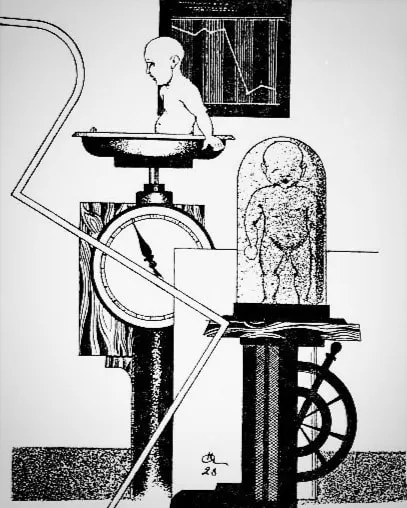

Белый детеныш

Первый роман о Тарзане вышел в октябре 1912 года в журнале The All-Story. Это была история Джона Клейтона III, британского лорда Грейстока, который родился в африканских джунглях, рано стал сиротой и был воспитан обезьянами. Появившись в печати, «Тарзан, приёмыш обезьян» стал сенсацией и принес своему создателю хорошие дивиденды: Берроуз постарался вывести своего героя во все возможные сферы — от книг и комиксов до фильмов и сопутствующих товаров.

Коллеги по писательскому цеху воспринимали творчество Эдгара Райса Берроуза неоднозначно. Автор произведений о другим воспитаннике джунглей, Маугли, Редьярд Киплинг, говорил, что книги Берроуза о Тарзане «написаны так плохо, как будто он вознамерился проверить, сумеет ли он написать столь плохие произведения и выйти сухим из воды». Публика же раскупала истории о приключениях «белой кожи» — так маленького лорда Грейстока назвали обезьяны — как горячие пирожки. В общей сложности Берроуз написал 24 романа о Тарзане и к началу двадцатых годов XX столетия обзавелся солидным ранчо на севере Лос-Анджелеса, назвав «Дом Тарзана».

Рэй Брэдбери считал Эдгара Берроуза одним из самых влиятельных авторов в мире. «Подарив романтику и приключения целому поколению парней, Берроуз позволил им решить, что они могут быть особенными», — писал фантаст. Отважный и ловкий юноша, выросший среди зверей, знающий их язык, оказался сыном влиятельных англичан — образцовый одичалый ребенок, превращающийся в царя зверей и могущественную фигуру у себя на родине. Тарзан был прекрасной фантазией, зародившейся чуть позже кинематографа и, конечно, его история просилась на большой экран.

От лорда к дикарю

Кинопродюсеры проявили интерес к Тарзану практически сразу после публикации книги. Но тогда никто не представлял, как это снимать. Как показать джунгли со всей пышной растительностью, слонов, обезьян, львов? Как снимать битвы с дикими зверями? Как заставить Тарзана прыгать по деревьям, чтобы артист не сломал конечности? Как не разориться на таком проекте?

Забавно, но первой экранизацией творчества Берроуза стал отнюдь не Тарзан. В 1917 году вышла лента «Парнишка и лев», в которой снялась «девушка с улыбкой на миллион долларов» Вивиан Рид. Это была история скитаний сиротки-бродяжки среди арабских бедуинов. Там можно найти элементы истории Тарзана, но зрители жаждали увидеть настоящего повелителя джунглей.

Первым исполнителем роли Тарзана стал Элмо Линкольн, сыгравший лорда Грейстока в немом фильме «Тарзан, приемыш обезьян» в 1918 году. .

Элмо Линкольн в фильме «Тарзан, приемыш обезьян»

Режиссер Скотт Сидни адаптировал только первую часть романа Берроуза, а вторая послужила основой для продолжения с романтичным названием «Любовь Тарзана». Экранные приключения Тарзана повторили судьбу литературной основы, став франшизой. С 1930-х правами на экранизации романов Берроуза о Тарзане владела студия MGM. В 1931 году с писателем был подписан контракт всего на две картины.

Начиная с фильма «Тарзан: Человек-обезьяна» (1932), главную роль играл бывший пловец-олимпиец Джонни Вайсмюллер, и его Тарзан, вопреки образованному аристократу из книг Берроуза, стал благородным дикарем, изъяснявшемся на ломаном английском языке. «Я — Тарзан, ты — Джейн» — эти слова надолго запомнились кинозрителям, насмотревшихся фильмов с Вайсмюллером.

Морин О’Салливан, обезьяна Чита и Джонни Вайсмюллер

Тогда же, в 1932 году, экранный Тарзан обзавелся фирменным криком. По некоторым данным его автором стал звукорежиссер Дуглас Шерер. Он проиграл австрийский йодль задом наперед и ускорил его. Сам Вайсмюллер всегда утверждал, что лично записал крик своего героя — дескать, в детстве он выиграл конкурс на лучший йодль, и даже весьма убедительно изображал крик перед публикой, предварительно хорошенько выучив его.

Подход MGM к Тарзану расстроил Берроуза. Мало того, что за права на две экранизации он получил всего 75 000 долларов, так еще и Вайсмюллер играл совсем другого персонажа. Не желая видеть своего героя туповатым варваром, Берроуз основал собственную кинокомпанию Burroughs-Tarzan Enterprises и спродюсировал сериал «Новые приключения Тарзана», для которого специально написал новую историю «Тарзан и Зеленая богиня».

Голливуд и Гватемала

По мере написания сценария, Зеленая богиня исчезла из названия, и теперь проект именовался «Тарзан в Гватемале». Гватемалу посоветовал актер и продюсер Эштон Дирхолт, посетивший ее в 1933 году, когда работал на студии RKO Pictures. Дирхолт считал, что знает все об этой экзотической стране, хвастался связями в правительстве и считал, что съемки обойдутся гораздо дешевле. Поскольку у новоиспеченной кинокомпании не было студии, продюсеры приняли решение снимать на природе.

В конце 1934-го группа из 29 человек погрузила несколько тонн оборудования на пароход «Сиэттл», и отправилась снимать пейзажи Гватемалы. Экспедиция обернулась легким кошмаром. Когда группа прибыла на место, оказалось, что в Гватемале нет бухты, и пять километров до берега пришлось добираться на шлюпках, причем во время шторма.

«Новые приключения Тарзана»

На берегу группу задержали таможенники и служба безопасности президента Хорхе Убико, чьей поддержкой якобы заручился Эштон Дирхолт. Более того, Убико был вписан в качестве одного из героев последней серии, но история умалчивает, получил ли президент предложение о съемках. В итоге американцы заселились в гостиницу без удобств, перевели дух и отправились в путешествие по стране. Тонны оборудования приходилось таскать на себе.

Климат и фауна Гватемалы грозились уничтожить экспедицию Дирхолта — каждый участник группы подхватил тропические болезни, а актер Брюс Беннетт, игравший Тарзана, чуть не пострадал во время съемок сцены с крокодилом. Тропические ливни и высокая влажность портили технику: звук записался настолько плохо, что в титры пришлось вписать извинения за отвратительное качество.

По возвращению в Калифорнию, продюсеры сменили название проекта на «Новые приключения Тарзана». Burroughs-Tarzan Enterprises трещала от невыплаченных кредитов, потратив все деньги на экспедицию, и в итоге Эдгар Райс Берроуз, чтобы завершить сериал, снова продал права на Тарзана студии MGM.

«Новые приключения Тарзана»

«Новые приключения Тарзана» потерпел провал в кинотеатрах. Критики плохо приняли картину, но поговаривали, что негативные рецензии стали результатом влияния MGM.

Заполучив франшизу в свои руки, студия решила, что Тарзан будет куда привлекательнее, если сделать его персонажа ближе к детям. Так, начиная с ленты «Спасение Тарзана», герой Эдгара Берроуза начал превращаться в звезду семейного кино.

Джеймс Бонд в набедренной повязке

Продюсер Сай Вайнтрауб, бывший владелец компании Panavision и председатель совета директоров Columbia Pictures, несмотря на все свои звания, никогда не забывал увлечения детства. Его кумирами были герои книг Артура Конана Дойля и Эдгара Райса Берроуза.

К концу 1950-х Голливуд устал от Тарзана, решив, что серия сдулась и больше ни на что не годна. Вайнтрауб перекупил права на экранизацию и перезапустил франшизу. Вышедший в 1959 году фильм «Великое приключение Тарзана» задал тональность его последующим проектам о человеке из джунглей. Киноисторик Леонард Молтин впоследствии назовет эту картину «хорошо снятой британской приключенческой историей».

Вайнтрауб решил вернуть Тарзана к истокам и избавиться от существовавшего налета семейного кино. Из благородного варвара с ограниченным словарным запасом, герой Берроуза стал своеобразным Джеймсом Бондом в набедренной повязке. Тарзана играл Гордон Скотт, и он был уже 11-м актером, изображавшим лорда Грейстока. Настоящую фамилию — Вершкул — артисту пришлось сменить, поскольку она смахивала по звучанию на «Вайсмюллер». Он также стал единственным актером, которому удалось побывать на экране как дикарем, так и образованным, хорошо говорящим по-английски британским аристократом: Скотт получил роль до прихода Вайнтрауба и сыграл разные воплощения героя Берроуза.

Заодно продюсер посчитал, что Тарзан будет пользоваться большим спросом у зрительниц, если лишить его Джейн, и эту героиню удалили из франшизы. Еще одним важным решением Вайнтрауба был отказ от съемок в студийных павильонах. Новый Тарзан стал человеком мира, и его приключения снимались в Индии, Кении, Мексике и Таиланде.

Когда съемочная группа переместилась на природу, выяснилась неприятная деталь: шимпанзе, утвержденная на «роль» Читы, панически боялась настоящих джунглей. С обезьяной пришлось расстаться, как и с Джейн.

Сай Вайнтрауб старался показать Тарзана как героя вестерна, снимать кино максимально реалистично. По сюжету «Великого приключения» в джунглях объявляются охотники за сокровищами, и Тарзан дает им отпор. Среди злодеев можно заметить Шона Коннери, будущего агента 007.

Шон Коннери в фильме «Великое приключение Тарзана»

Вайнтрауб лично финансировал фильмы, а затем договаривался со студиями о дистрибуции. Процент с проката и продажа прав на телевизионные показы принесли продюсеру отличную прибыль.

Брюки превращаются в элегантные шорты

К началу 1980-х роман Вайнтрауба с Тарзаном подошел к концу: опцион истекал, и продюсер не собирался его возобновлять, поскольку хотел отдать дань другому герою детства — Шерлоку Холмсу. Мир постепенно начал терять интерес к лорду Грейстоку. И хотя фильм «Грейсток: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984) с Кристофером Ламбертом получил три номинации на «Оскар», самым известным современным Тарзаном оставался герой одноименного анимационного фильма студии Disney (1999).

В 2003 году продюсер Джерри Вайнтрауб (однофамилец Сая Вайнтрауба) и студия Warner заявили о намерении вернуть Тарзана на большие экраны. В 2006-м в режиссерское кресло планировалось посадить Гильермо дель Торо. Режиссер «Хеллбоя» вырос на испанских переводах Берроуза и с энтузиазмом смотрел на возможность перенести Тарзана в новое тысячелетие. «Я бы с радостью снял новый фильм, который смотрелся бы как семейное кино, но был бы в моем стиле, — говорил дель Торо. — В этой истории важна тема выживания беззащитного ребенка, оставленного во враждебном окружении».

Увы, Гильермо дель Торо так и не подписал контракт на постановку «Тарзана». Нового постановщика студия нашла только в 2008-м. Стивен Соммерс, получивший известность благодаря приключенческому триллеру «Мумия», присматривался к «Тарзану». И снова тишина. Постепенно, проект Вайнтрауба превращался в долгострой, лишь изредка подававший признаки жизни.

В 2011 году сценарий нового «Тарзана» оказался на столе у Дэвида Йейтса.

Дэвид Йейтс и Александр Скарсгард на съемках

В то время режиссер пытался прийти в себя после шестилетнего марафона с Гарри Поттером и, по собственным словам, заслужил перерыв. Но, войдя в жесткий рабочий ритм, не так-то просто остановиться: Йейтс присматривался к экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние», затем собирался снимать психологическую драму с Эммой Уотсон, но принял предложение Warner экранизировать Берроуза. Ну и пусть Тарзан не казался самым очевидным героем нашего времени, в конце концов Бэтмена перезапустили — и хорошо получилось.

В конце 2012-го Йейтс приступил к поискам исполнителя главной роли. Среди претендентов значились новый Супермен Генри Кавилл, звезда «Сынов анархии» Чарли Ханнэм и Александр Скарсгард из сериала «Настоящая кровь». Роль британского лорда в итоге отошла шведскому актеру.

По сюжету Джон Клейтон III, он же лорд Грейсток, он же Тарзан, спустя несколько лет жизни в обществе людей, получает просьбу от королевы Виктории расследовать некоторые происшествия в Конго. Тарзан объединяется с бывшим наемником Джорджем Вашингтоном Уильямсом, чтобы спасти Конго от диктатора, контролирующего крупные алмазные рудники.

В роли супруги Тарзана продюсеры видели Джессику Честейн, однако актриса не торопилась соглашаться. Актерский состав никак не складывался, бюджет разрастался, и в апреле 2013 Warner заморозила проект. «Была большая проблема совместить наше видение фильма с бюджетом», — вспоминает Дэвид Йейтс. Вспомнив, как плохо повела себя в прокате другая экранизация Берроуза, «Джон Картер», а также как Warner закрыли киноверсию «Акиры» и историческую драму «Артур и Ланселот», аналитики начали хоронить «Тарзана».

Однако, в лучших традициях фантастических романов, «Тарзан» Йейтса был разморожен осенью 2013-го и обзавелся главным злодеем: австрийским актером Кристофом Вальцем. Он играет бельгийца Леона Рома, существовавшего в реальной жизни. Капитан Ром, жестокий глава порта Матади в Конго, отличался неимоверной жестокостью. В своей постели он держал отрубленные головы африканцев, а возле рабочего места у него стояла виселица. Считается, что Леон Ром стал прототипом бельгийца Куртца в романе Джозефа Конрада «Сердце тьмы».

В фильме Йейтса Ром подчиняется приказам короля Бельгии Леопольда II — в конце XIX-го столетия монарх захватил бассейн реки Конго. По его указанию там были расположены различного рода коммерческие компании, жестоко эксплуатировавшие население (вплоть до геноцида) и богатства региона. Жители Конго считались рабами короля, а за невыполнение работы им отрубали кисти рук.

Таким образом, кино Йейтса не романтизирует колонизацию. Создатели блокбастера «Тарзан. Легенда» избавились от фактологических ошибок книг Берроуза, но при этом приглушили и расизм, сквозящий со страниц романов писателя.

Продюсер Дэвид Баррон сравнивает нового Тарзана с супергероями. Физически он силен и вынослив, не чета обычным английским аристократам. Он в состоянии противостоять не только злодеям, но и дикой природе (правда, джунгли высадили на студии Leavesden в Англии. Так дешевле и безопаснее). Дэвид Йейтс уточняет, что его «Тарзан» — современная эко-версия. Но слово «современная» здесь относится только к году выпуска — действие по-прежнему остается в прошлом.

В роли супруги лорда Грейстока Джейн Портер в итоге снялась Марго Робби. Сэмюэл Л. Джексон изобразил еще одного реального персонажа, историка и политика Джорджа Вашингтона Уильямса. Джексон признается, что с детства обожал фильмы по Берроузу: «Мой Тарзан — Гордон Скотт. А по телеку я смотрел фильмы с Джонни Вайсмюллером. В детстве мы с пацанами играли в Тарзана: прыгали по деревьям и все такое. Если после просмотра нашего фильма кто-нибудь заинтересуется, кем был Уильямс, значит, я не зря снимался».

Александр Скарсгард называет в качестве любимого Тарзана Джонни Вайсмюллера, Но сам он играет героя, больше похожего на книжного — здесь Эдгар Райс Берроуз порадовался бы. Лорд Грейсток Скарсгарда — настоящий аристократ. Но что же там с набедренной повязкой? Ее нет. Просто пока Джон Клейтон III бегает по джунглям, его брюки превращаются в элегантные шорты.

Автор текста: Татьяна Шорохова

Источник: КиноПоиск

Другие материалы:

Не Фродо единым — что посмотреть с Элайджей Вудом, помимо «Властелина колец»

Что предсказывали советские антиутопии — 5 романов, написанных в эпоху СССР

Перфекционистка Марен Аде — европейский режиссер, которого стыдно не знать

Чулочные рейтузы и джинсы-варёнки — женская мода СССР

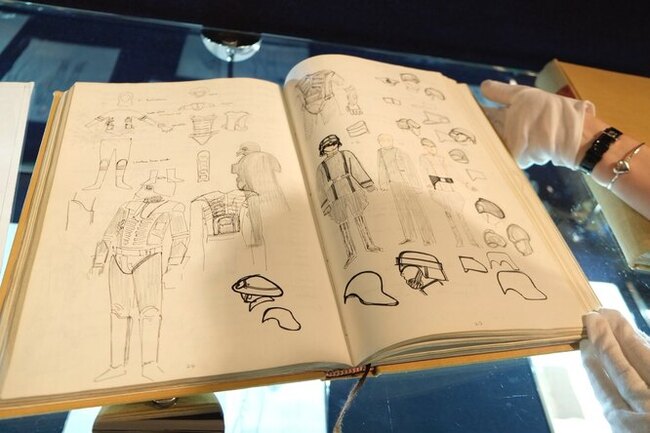

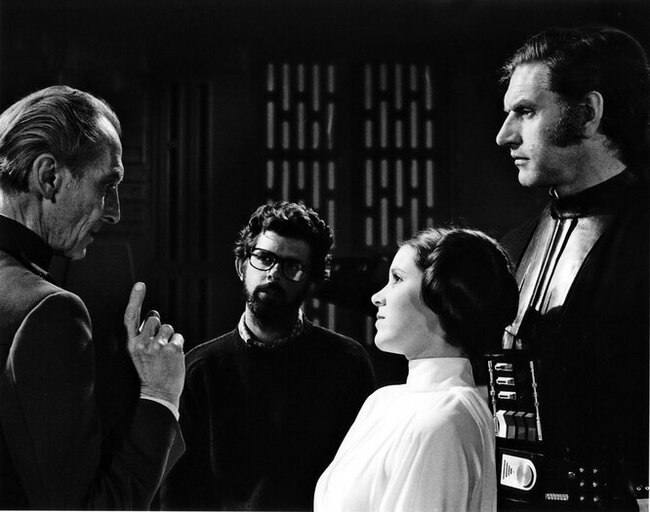

Как создавался образ Дарта Вейдера — главного кинозлодея в истории

Советские приключенческие романы — что читали дети Революции?

«Время» и «Стекло» — фильмы М.Найта Шьямалана от худшего к лучшему

«Пикачу, я выбираю тебя!» — за что мы полюбили покемонов

5 вестернов, срежиссированных женщинами

Чувак, это уже не мультик — история фильма «Черепашки-ниндзя» 1990 года

Слушая поступь памятников — про роман братьев Стругацких «Град обреченный»

Как война повлияла на творчество Дж. Д. Сэлинджера

«И так сойдет!» — Советские мультфильмы о хулиганах и двоечниках

7 сериалов, которые вы могли пропустить — а зря

«Битлджус-2» с Майклом Китоном и Дженной Ортегой — выйдет в мае 2024 года

Трэш и угар — 10 фильмов с самыми безумными животными концептами

7 безбашенных комедийных ужасов — Дракула-абьюзер, цветок-людоед и психозы Хоакина Феникса

Обойдемся без романтики — 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании

15 неонуаров, смелее всего переосмысляющих жанр

Жизнь жёстче — 13 хорроров по мотивам реальных историй

Бурные 1920-е — 9 фильмов, погружающих в эпоху шляпок и сухого закона

7 самых странных постельных сцен в кино

ТОП-15: Лучшие видеоигры о зомби

Хит на все времена — 11 лучших ролей Хита Леджера

15 фильмов — старая добрая фантастика, которую смешно смотреть сейчас

Мужчинам не понять — 12 фильмов для женщин, которые стоит посмотреть в одиночестве