Покушение на сон: можно ли спать меньше без вреда для здоровья

Мы проводим во сне около трети своей жизни, каждые сутки примерно по восемь часов находясь в постели. Нам кажется, что это много, ведь сколько полезных дел можно сделать и как много получить новых впечатлений, если спать хоть немного меньше. Люди ищут способы, чтобы сократить время сна и все же чувствовать себя бодро и свежо. Найдут ли?

Почему восемь?

Великие, говорят, спали мало. Наполеону, к примеру, для сна хватало 4 часов в сутки. Он ложился спать между 10 и 12 часами вечера, спал до 2 ночи, а затем вставал и работал. В 5 утра он снова ложился и спал до 7. Немногим более спал Уинстон Черчилль. Британский премьер-министр обычно ложился около 3 часов ночи и просыпался в 8 утра.

Правда, он не отказывал себе в дневном сне, проводя в постели дополнительные один-два часа в светлое время суток. Гениальный Никола Тесла вообще обходился 2 часами. Однако вряд ли кто-то стоял с часами рядом с их постелями, и сейчас мы уже не сможем проверить, не являются ли эти утверждения просто историческими легендами.

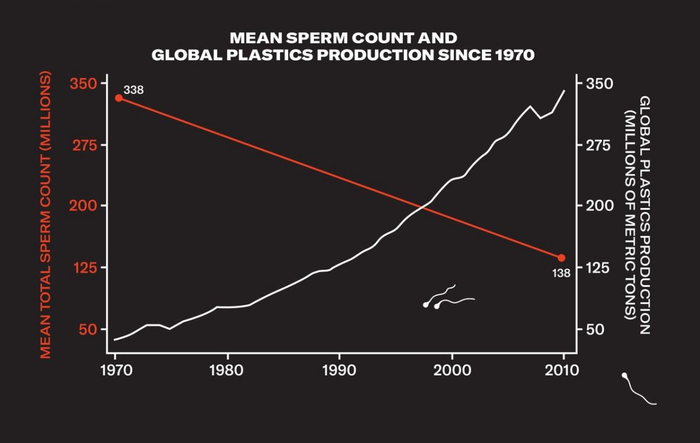

Сегодня ученые уверены: для полноценной жизни мы должны спать примерно 8 часов в день. Причем и мужчинам и женщинам для здорового сна требуется примерно одинаковое время – 8 часов. Финские ученые определили оптимальное количество времени, необходимое для сна. Для этого к эксперименту привлекли 3760 человек в возрасте от 30 до 64 лет. Участников исследования анкетировали на предмет продолжительности их ежедневного сна и сравнивали ответы с данными об их здоровье в период эксперимента.

В итоге было установлено, что для того чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть, мужчины должны спать в среднем по 7 часов 42 минуты в сутки, женщины – 7 часов 38 минут. Это среднее значение, естественно, количество времени, необходимое человеку для сна, зависит от индивидуальных особенностей его организма.

Никола Тесла (1856–1943 годы) спал всего по 2–3 часа в день

Американская академия медицины сна (AASM) имеет такое же мнение о том, сколько необходимо спать: взрослые люди должны спать 7–9 часов в сутки. При этом для детей норма сна куда больше. Младенцам требуется от 12 до 16 часов сна в сутки (включая дневной сон), а, например, подросткам – 8–10 часов. По мнению экспертов академии, родители должны быть примером для своих детей и спать каждую ночь не менее 7 часов. Но, как утверждает статистика, подавляющее большинство взрослого населения развитых стран хронически недосыпает.

Как спать меньше

Наш образ жизни отбирает у сна все больше времени. Кто-то допоздна работает, а кто-то развлекается ночь напролет, времени всегда не хватает, и именно часы, традиционно отведенные для сна, приносятся в жертву современному образу жизни. Одним из способов увеличить время бодрствования за счет часов, которые мы проводим во сне, считается техника полифазного сна.

Сон большинства людей монофазный. Мы спим один раз в день, преимущественно в темное время суток. Идея спать несколько раз в день не возникла из ниоткуда. Так, например, спят младенцы, прерывая свой сон на время кормления. Любят вздремнуть днем и жители южных стран. Традиция эта обусловлена жарким климатом. Такой послеобеденный сон называется «сиеста». Существует полифазный сон и в животном мире.

Томас Эдисон (1847–1931 годы) спал по 5 часов в сутки. Считал сон пустой тратой времени и признаком лени

Считается, что применение техники полифазного, или, как его иногда еще называют, многофазного, сна позволяет увеличить время бодрствования до 20–22 часов, в зависимости от выбранного режима. Таких режимов выделяют несколько:

Biphasic (двухфазный) – 1 раз ночью (5 часов) и 1 раз днем (1,5 часа), итого 6,5 часов сна и 17,5 часов бодрствования.

Everyman (режим обычного человека) – 1 раз ночью (1,5–3 часа) и затем 3 раза по 20 минут в течение дня, итого 2,5–4 часа сна и 20–21,5 часа бодрствования.

Dymaxion (димаксион-режим) – 4 раза по 30 минут через каждые 5,5 часов, итого 2 часа сна и 22 часа бодрствования.

Uberman (режим сверхчеловека) – 6 раз по 20 минут каждые через каждые 3 часа 40 минут, итого 2 часа сна и 22 часа бодрствования.

Однако на серьезном научном уровне полифазный сон пока еще недостаточно исследован. Естественно, приведенные выше режимы сна не следует рекомендовать подросткам и детям. Сокращение нормы сна недопустимо и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Не стоит забывать, что в мире монофазного сна спать по несколько раз в день может быть реально неудобно. Наша жизнь синхронизирована с окружающими, родственниками, друзьями, коллегами по работе. Не всегда можно выбрать место и время для сна, а график полифазного сна соблюдать обязательно, в противном случае пропуск одного из отрезков сна чреват срывом всего режима.

Что такое сон

Чтобы сделать вывод о том, можно ли обмануть организм, стоит понять, насколько сложен сон. Великий русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности Иван Петрович Павлов отмечал, что сон – это не просто отдых, это активное состояние организма, которому свойственна особая форма деятельности мозга. Пока мы отключаемся от окружающего мира и смотрим сны, наше тело живет своей жизнью. В организме происходят не до конца понятные ученым процессы.

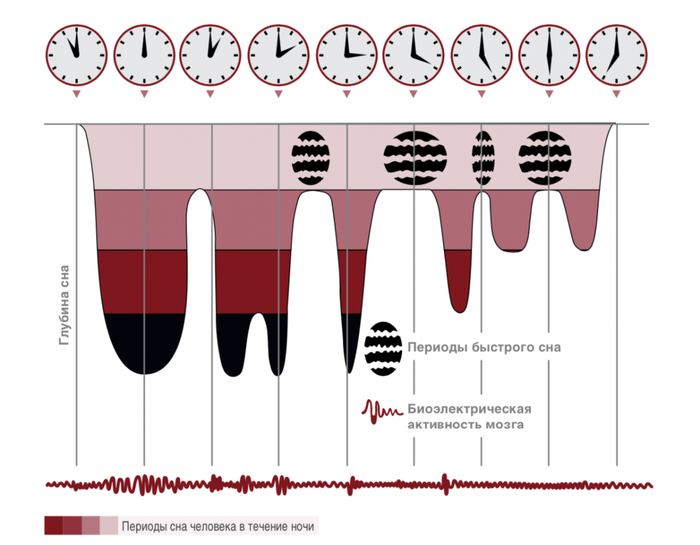

Различают две фазы сна: сон медленный и сон быстрый, он так же называется «парадоксальным». Первая фаза имеет длительность 60–90 минут, вторая – 10–20 минут. За ночь медленный и быстрый сон циклически сменяют друг друга примерно от четырех до пяти раз.

Мы засыпаем и погружаемся в первую стадию медленного сна. В каждой из четырех стадий человек погружается в сон все глубже и глубже. Сначала это дрема. Мышечная активность снижается, пульс и частота дыхания становятся реже, понижается температура тела, а обмен веществ замедляется. Но глаза еще могут совершать медленные движения.

На второй стадии снижение тонической мышечной активности продолжается, температура тела продолжает падать, замедляется сердечный ритм. Глаза уже неподвижны. В третьей стадии глубина сна нарастает, и человек погружается в глубокий сон. Самый глубокий сон в этой фазе именно в четвертой стадии. Последние две стадии часто объединяют под одним названием – «дельта-сон». Человека в это время разбудить уже очень сложно. 80 % сновидений возникает именно в это время.

Как считается, медленный сон связан с восстановлением энергозатрат организма. Одновременно в фазе медленного сна происходит закрепление полученной в течение предыдущего дня информации, именно с этим и связывают интенсивную работу мозга.

Но проходит 20–30 минут глубокого сна, и организм перескакивает во вторую, менее глубокую, стадию фазы медленного сна, как будто стремится проснуться. Однако вместо этого он переходит в следующую фазу сна – быстрый сон.

В этой фазе электрическая активность мозга сходна с той, которую он имеет в состоянии бодрствования. Однако, вследствие сильного падения мышечного тонуса, тело находится в полной неподвижности. В этой фазе глаза человека совершают быстрые движения под сомкнутыми веками.

Быстрый сон, в отличие от медленного, сопровождается повышением активности различных систем организма. Как только начинается быстрый сон, в организме происходят процессы, совершенно обратные медленному сну: температура тела повышается, сердечный ритм и дыхание усиливаются. У мужчин характерным признаком этой фазы сна является эрекция пениса. Характерной особенностью быстрого сна являются яркие и эмоционально окрашенные сновидения. И хотя сновидениями могут сопровождаться и быстрый, и медленный сон, подобные бывают только во время быстрого сна.

Спустя 10–20 минут за фазой быстрого сна вновь следует 2 стадия сна медленного. Начинается новый цикл. Организм проходит через третью и четвертую стадии медленного сна, возвращается ко второй и вновь попадает в фазу быстрого сна. Как уже было сказано, в течение ночи может быть 4–5 таких циклов. При этом третья и четвертая стадии (глубокий медленный сон) больше всего выражены в первых двух циклах. В последующих глубокий медленный сон возникает только эпизодически или вообще пропадает. Одновременно продолжительность фаз быстрого сна в последних циклах к концу ночи растет, а фаз медленного сна, наоборот, сокращается.

Отмечено, что распределение времени сна на фазы зависит от возраста. Быстрый сон составляет половину сна новорожденного. Но уже в течение первого года жизни длительность быстрого сна резко снижается, в то время как продолжительность медленного сна почти не меняется. У взрослого человека процент быстрого сна составляет только 20–25% от общего его количества.

Приближается утро, и появляются предвестники окончания сна: человек во сне чаще меняет позу, повышается температура тела, растет уровень гормона кортизола. Организм готовится к новому дню.

Сторонники полифазного сна отвергают необходимость медленного сна для человека. Восстановление организма, по их мнению, происходит во время фазы быстрого сна. Применяя технику полифазного сна, человек увеличивает время бодрствования за счет сокращения именно фазы медленного сна.

Чтобы овладеть техникой многофазного сна, нужно научиться как можно скорее входить в фазу быстрого сна. При смене режима сна с монофазного на полифазный именно недостаток сна побуждает нас погружаться в эту фазу сразу же, без прохождения всех стадий медленного сна. Так и получается экономия времени.

Однако наблюдения показывают, что люди, которые экспериментируют со снижением продолжительности сна, редко переходят на постоянный полифазный сон. Вначале применение техники многофазного сна всегда дает хорошие результаты. Они мало спят, но при этом бодры и здоровы. Но проходит какое-то время, и все они возвращаются к монофазному сну. Как правило, стоит пропустить один запланированный период сна – и человек срывается.

В реальности, которая часто не совпадает с теорией, столь короткого времени не хватает организму, чтобы достигнуть глубоких стадий медленного сна и быстрой фазы. А ведь именно на этих стадиях происходит выработка жизненно важных гормонов, отвечающих за состояние здоровья. Негативные последствия от длительного ограничения сна сродни вреду от бессонницы. Те, кто по каким-то причинам спит меньше необходимого для организма, имеют циркадные нарушения, гормональные расстройства, страдают от депрессии и различных заболеваний.

Наполеон I Бонапарт (1769–1821 годы) спал около 4 часов в сутки

Кстати о циркадных ритмах нашего организма. Это, по сути, наши внутренние часы. Они определяют интенсивность различных биологических процессов в организме: выработку гормонов, терморегуляцию, работу пищеварения и так далее. Циркадная смена сна и бодрствования зависит от освещенности. Темнеет – вырабатывается мелатонин, действие которого клонит нас ко сну, встает солнце – кортизол будит нас. Мелатонин и кортизол – два важных гормона, отвечающих за сон и пробуждение.

Леонардо да Винчи (1452–1519 годы) спал по 15–20 минут в день каждые четыре часа (всего около 2 часов)

Мелатонин называют «гормоном сна». Максимальные значения его концентрации в крови наблюдаются между полуночью и 5 часами утра. Он вырабатывается в шишковидной железе с наступлением ночи. Под утро его синтез прекращается, и в кровь выбрасывается кортизол. Этот гормон будит нас и придает бодрость, необходимую для нового дня.

Природа постаралась и создала сложный механизм восстановления организма. Попытки вмешаться в него ради дополнительных часов бодрствования, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Гораздо лучше подумать о рациональном использовании времени…

К слову, не потому ли Наполеон проиграл битву при Ватерлоо, что спал столь мало? Возможно, если бы он уделял сну больше времени, то не допустил бы роковых ошибок в самой главной битве своей жизни.