Психология выборов: управление толпой

«После выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хотел», – говорил американский актер и журналист Уилл Роджерс. Дело было в начале прошлого века, но эти слова актуальны и сейчас. Так почему кандидаты не исполняют своих обещаний и какие они используют уловки, чтобы получить заветные голоса?

Управление массой избирателей — сложная наука. /© Depositphotos

Хлеба и иллюзий!

Французский социолог и психолог Гюстав Лебон в 1895 году в своей работе «Психология масс» объяснил причины этого всего в двух предложениях: «Толпа никогда не стремилась к правде; она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает ее. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем; кто же стремится образумить ее, тот всегда бывает ее жертвой».

Вполне разумные по отдельности, большинство людей легко поддаются внушению в массе и, как ни странно, жаждут подчинения, но не кому-нибудь, а сильному лидеру.

Сильному с точки зрения толпы. То есть vendita gonfiabili sportivi такому, который будет излагать простые и понятные лозунги, апеллировать к природному – инстинктам (например, к агрессии).

Реальность сложна и не предполагает исполнения многих наших желаний. Как правило, разум вполне свыкается с этой «несправедливостью». Но только не наши чувства, которые сидят в бессознательном и ни о aufblasbare spiele каких ограничениях знать не желают. Вот к этим страстным голосам внутри каждого из нас и взывает лидер, возглавляющий массу.

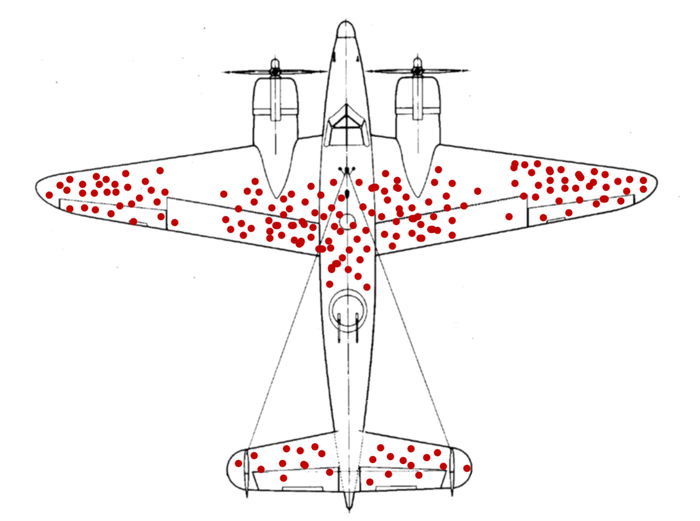

Как ему это удается? Дело в том, что в толпе индивидуальность каждой личности растворяется. И это не просто сравнение – это наше прошлое. То же самое происходило с нами, когда мы были обычной животной стаей. Бессознательно каждый из нас опасается любой силы и подчиняется ей. Толпа – это сила, поэтому мы, сами того не желая, будем следовать за ней и ее идеалами (даже если она существует не в реальности, а смотрит на нас с экранов телевизоров, из окон соседей или просто обитает в нашем воображении). Большинство инстинктивно боится выделиться из толпы, отличиться, и это понятно: тех, кто шел «против всех», в прошлом – да и сегодня – поджидала суровая расправа.

Что остается в этой ситуации вожаку? Правильно: дать толпе то, чего она хочет – иллюзии. Толпа желает слышать то, что желает. Если лидер начнет сомневаться в своих словах (что будет говорить лишь о том, что он не только честен, но и неглуп), говорить сложные вещи или исходить из унылой реальности и ее возможностей – его не просто не послушают, но могут даже побить. О том, чтобы стать любимцем толпы, говорить не приходится. Почему большинство обещаний избираемых кандидатов никогда не выполняются? Потому что они неисполнимы изначально, потому что кандидаты говорили толпе то, что она хотела услышать.

Именно на этом феномене – тяге «большинства к мнению большинства» – основан всем известный прием «незаметной» предвыборной агитации, когда нам с голубых экранов рассказывают о высоких рейтингах того или иного кандидата. Откуда они берутся – вопрос, но задачу свою исполняют на отлично: большинство идет за большинством и голосует за кандидата-лидера.

Человек предпочитает следовать вкусам своей группы, чем обязательно воспользуется опытный специалист по предвыборному маркетингу /© Depositphotos

Выбор без выбора

Один из самых действенных приемов, которым пользуются в предвыборных кампаниях, – внушение. Но не прямое (по сути, представляющее собой команду, которой психика обычно сопротивляется), а косвенное – именно такой вид внушения создает ощущение свободного выбора, хотя на самом деле его нет.

Существует множество видов косвенного внушения. Например, сложносоставное. «И сейчас, когда вы сидите на этом стуле и слушаете мои слова, вы усваиваете то, что я говорю, – глубоко и надолго», – приводит пример такого внушения профессор психологии и социологии МГЭИ, доктор биологических наук Юрий Щербатых в своей книге «Психология выборов». Суть такого утверждения проста: человек соглашается с первой частью фразы (ведь он и правда сидит на стуле), а уже «по инерции» соглашается со второй. Автор приводит аналогичный пример речи кандидата: «Сегодня, когда до выборов остался один месяц, многие из вас не знают, за какого кандидата им голосовать, так как вы уже устали от пустых обещаний. Но я надеюсь, что, сидя в этом зале и слушая меня, вы понимаете, что я сделаю все для того, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему».

Еще один вид косвенного внушения – пресуппозиция, когда в первой части предложения описано то, что должно произойти, но таким образом, что у слушателя создается ощущение, что это случится наверняка: «И когда вы проголосуете за меня и я проведу в жизнь законопроект по увеличению пенсий, вы испытаете чувство глубокого удовлетворения, что 15 октября сделали правильный выбор».

Двойная связка – еще один вид внушения. Его нередко применяют в воспитательных целях хитрые родители, спрашивая у ребенка: «Ты будешь убирать игрушки или подметать пол?» Выбор вроде бы есть, но по факту – нет. Однако у ребенка остается некоторое ощущение, что он сам принял решение, а не его заставили. То же самое происходит с избирателем, когда он слышит: «Кто-то из вас уже сейчас осознал, что моя программа нацелена на интересы простых людей, а кому-то понадобится время, чтобы понять это и голосовать за мою программу».

К приемам косвенного внушения относятся также метафоры, трюизмы (общеизвестные истины, банальности), аллюзии, парадоксальные негативные высказывания и прочее. Пример последнего приводит в своей книге Юрий Щербатых: «Вы можете голосовать или не голосовать за меня на этих выборах, но я все равно буду отстаивать права социально незащищенных групп населения».

Дело в том, что наше бессознательное на самом деле не усваивает частицу «не», поэтому как бы опускает ее. Таким образом, получается что-то вроде: «Вы можете голосовать за меня или голосовать». Можно пустить в ход повторение общеизвестных истин: «Родителей, как и родину, надо любить, и я тоже их люблю, поэтому моя программа нацелена на улучшение жизни пенсионеров и страны в целом». «Ни рассудок, ни убеждение не в состоянии бороться против известных слов и известных формул. Они произносятся перед толпой с благоговением, и тотчас же выражение лиц становится почтительным, и головы склоняются», – пишет Гюстав Лебон в книге «Психология масс».

Политические табу

Предвыборная кампания, как и Восток, – дело тонкое. Даже если кандидат в совершенстве овладел техникой политического пиара, он может прогореть на… красочных листовках и дорогих полноцветных плакатах. Особенно если их бросили в почтовые ящики малоимущих слоев населения – например, пенсионеров. Это может попросту раздражать. Человек подумает, что листовки на первосортной бумаге стоят миллионы. Где кандидат взял средства на них? Известное дело – наворовал. И тут уже никакие советы хитроумных политмаркетологов не спасут. Но и дешевые агитки в дорогих бутиках или автосалонах будут раздражать покупателей – уже из другого социального слоя. Поэтому, если заметите, что у одного и того же кандидата разные брошюры – что называется, на все случаи жизни, – знайте: это неспроста. То же самое – с имиджем. Если кандидат выступает в роли «борца за правду» – агитация должна быть скромной, а если как «крепкий хозяйственник» – напротив, солидной и качественной.

Главное для кандидата — чтобы избиратель не утомился от него еще до того, как успеет поставить галочку в бюллетень и бросить его в урну. /© Depositphotos

А еще избиратели могут уставать от политических лидеров. В прямом смысле. Вы никогда не задумывались, почему всем известные «старые вожди» партий на очередных выборах вдруг набирают незначительное число голосов? Народ попросту утомлен. Особенно это касается тех обещаний, которые те давали и не выполнили. Не менее трудно – по понятным причинам – приходится и новичкам. Поэтому пиарщики придумывают разные уловки, чтобы поднять кандидату рейтинг. Лучший из них – громкий скандал. Правда, в России этими способами пользуются редко. Юрий Щербатых: «…Российский чиновничий корпус до сих пор плохо представляет себе деятельность механизмов публичного общения в демократическом обществе, понимая пропаганду как «примитивный набор хвалебных статей о себе любимом, которые никто, кроме его подчиненных и членов семьи, никогда не прочтет». В сознание таких чиновников, взращенное в эпоху тоталитарного режима, невозможно вбить тезис, что скандал или ругань в СМИ бывают более полезными для их раскрутки, чем серия хвалебных очерков и нудных перечислений их успехов на ниве служения народу». Впрочем, для нас, избирателей, такая ретроградность, наверное, даже на руку – меньше поводов для манипуляций.

Важность личных встреч

Перед выборами у кандидатов – горячая пора. Они работают чуть ли не круглыми сутками, разъезжая по стране для проведения встреч с избирателями. Зачем такие сложности в век телевидения и интернета? И в этом заключается очередная маркетинговая уловка. Встречи с кандидатом позволяют не только удовлетворить простое человеческое любопытство, но даже немного поднять самооценку избирателя. Ведь он пришел на встречу с важной персоной и может вот так просто задавать свои вопросы. В «благодарность» за это можно рассчитывать на голоса. Кроме того, такие встречи позволяют узнать кандидата получше, более четко выяснить его позицию и направление в предстоящей работе. «Поэтому следует сначала дать людям повод для разговоров, домыслов и пересудов, максимально возбудить их интерес к своему кандидату, а затем во время личной встречи умело снять эти сомнения и укрепить веру в то, что именно за этого человека надо голосовать», – пишет Юрий Щербатых.

Народ хочет видеть своего кандидата вживую. /© Depositphotos

Важно и умение балансировать между позициями «над народом» и «в гуще народа». Уклон в ту или иную сторону иногда подобен политической смерти. Слишком недосягаемый кандидат, эдакий небожитель, который вообще не встречается с избирателями и вещает только с голубых экранов, будет восприниматься чересчур отстранено и выглядеть крайне высокомерным. Крен в противоположную сторону тоже дает негативный эффект – в этом случае избиратели как бы перестают видеть границу между собой и политиком. А ведь он все-таки должен восприниматься как лидер – тот, кто стоит выше народа. Только в этом случае массы будут подчиняться и слушать его призывы.

Вообще, у российского избирателя, по мнению Щербатых, есть и свои специфические предпочтения: «Людям по-прежнему нужен вождь, но не меньше этого они верят и ждут «Спасителя», «Мессию», который, подобно Христу, сойдет к ним с политических небес и примет их грехи на себя. <…> Люди хотят от власти человеческого, душевного отношения к себе, ждут искреннего понимания своих проблем. С одной стороны, они уже почти потеряли веру в то, что кто-то из действующих политиков хоть на секунду забудет о собственных интересах и начнет думать про народ, но с другой – утопия еще живет в сердцах людей, и те из кандидатов, кто умеет играть на этой струне, срывают громкие аплодисменты». В качестве успешного политика, сумевшего найти идеальный баланс между образами вождя и народного заступника, «Спасителя», автор приводит в пример Владимира Жириновского, избравшего своим лозунгом «Мы за бедных, мы – за русских!».

Стоит помнить, впрочем, что любые лозунги, как и имидж кандидатов, их стиль, слова и обещания, – искусственно выстроены, нередко точно выверены и создаются целой армией маркетологов. Поэтому плавать в море политтехнологий и не попасться на крючок предвыборных манипуляций очень сложно. С одной стороны, такие уловки необходимы, чтобы обеспечить кандидату голоса, с другой – важно суметь услышать в этой неразберихе голос разума, исходящий не только от кандидата, но и от самих себя.