Изобретатели радио: незнаменитая дуэль

Все знают, что лавры создателя радио до сих пор оспариваются. В разных странах разные точки зрения. В России автором идеи традиционно считают Александра Попова, в большей части остального мира – Гульельмо Маркони. Как так вышло и что из этого получилось? Давайте разберемся.

Как известно из высказываний шутников, у победы всегда много отцов и только поражение – сирота. Изобретение радио было очевидным техническим достижением человечества, поэтому неудивительно, что отцов у него много.

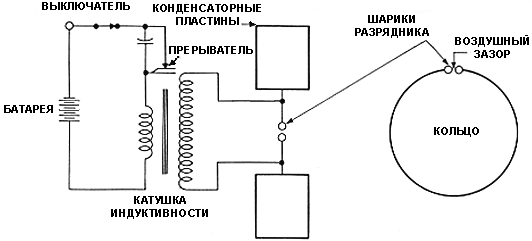

Сам Генрих Герц, экспериментально доказавший существование электромагнитных волн, на лавры изобретателя не претендовал. Возможно, дело было в несовершенстве его аппаратуры, возможно, правы те, кто утверждает, что его целью вообще-то было опровержение теории Максвелла, а подтверждение оной оказалось неприятным сюрпризом. Так или иначе, великий немец не придал своей работе никакого практического значения.

В 1890 году французский физик Эдуард Бранли предложил использовать в схеме принимающего устройства стеклянную трубочку, наполненную металлическим порошком. В первоначальном состоянии эта трубочка ток не проводила, а под действием радиоволн металлические пылинки слипались, и трубочка становилась проводником. Контур приемника замыкался, по нему проходил ток, это событие было уже совсем несложно зафиксировать. Чтобы вернуть систему в прежнее, непроводящее, состояние, достаточно было небольшой встряски трубочки – опилки рассыпались и снова ждали своего часа.

Трубочка с опилками имела довольно протяженную предысторию, но мы ее сейчас затрагивать не будем. Для нас важно, что соотечественники Эдуарда Бранли довольно долго воспринимали его как изобретателя радиосвязи. Он сам, однако, воздержался от ее дальнейшего совершенствования. Как физику, ему казалось интереснее объяснить происходящее в трубочке с металлическим порошком (Бранли называл ее «радиокондуктором»). Этому занятию он посвятил изрядное время, но так и не добился окончательного успеха. Сейчас мы знаем, что события объясняются туннельным эффектом, относящимся к области действия квантовой механики, но во времена Бранли об этом, конечно, не догадывались.

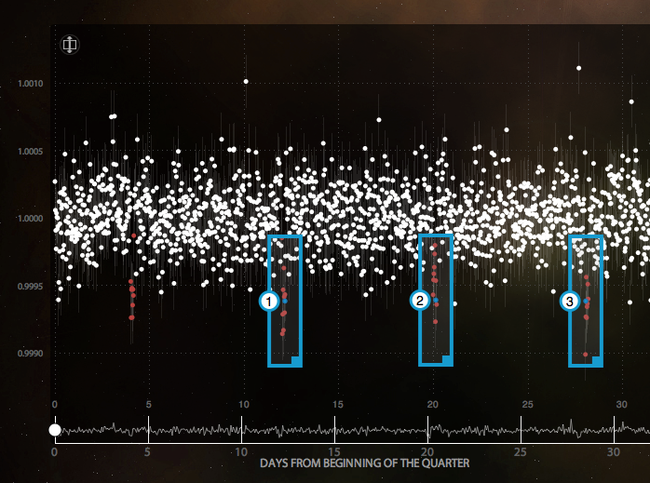

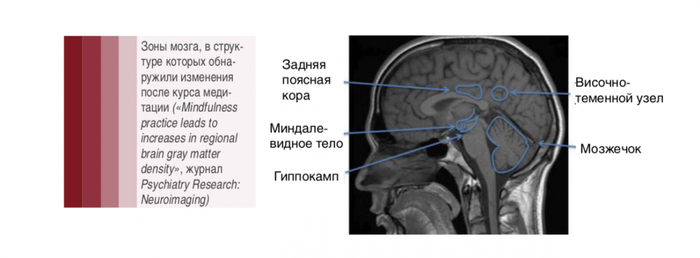

Принципиальная схема передатчика (слева) и приемника Герца

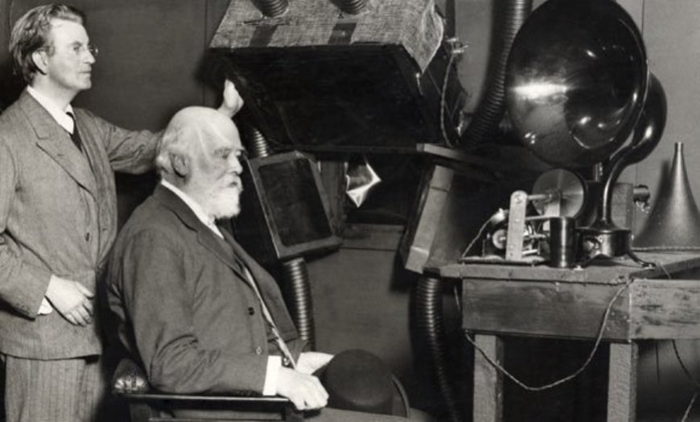

Следующим в эстафете поучаствовал английский физик Оливер Лодж. Используя приемник, в котором были все та же трубочка с опилками (Лодж назвал ее «когерером», от латинского cohaerere – «сцепляться», и именно это название в дальнейшем прижилось) и часовой механизм с молоточком, периодически встряхивавшим когерер, экспериментатор впервые в истории передал текстовое сообщение в соседнюю комнату. Было это в 1893 году, и, если говорить начистоту, именно этот момент более всего похож на изобретение радиосвязи. Лодж, однако, не стал работать над радио дальше. Есть легенда о том, как на чей-то недоуменный вопрос о причинах он ответил, что он физик, а не почтальон.

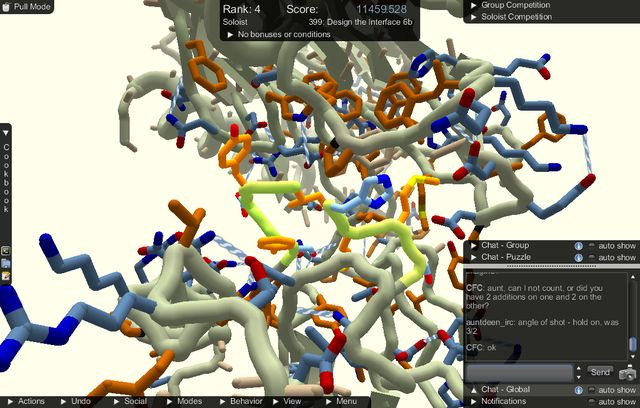

Оливер Лодж проводит первую радиотрансляцию в мире

Профессор Александр Степанович Попов появился на сцене в 1895 году. В приемнике Лоджа он заменил часовой механизм на реле, срабатывавшее (и приводившее в движение молоточек) под действием самого сигнала. Таким образом, когерер сразу после приема информации возвращался в непроводящее состояние и ждал следующей посылки. И все бы хорошо, но сам Попов в этот момент видел в своей конструкции исключительно лабораторный прибор для демонстрации «волн Герца» на лекциях и, чуть позже, – для автоматической регистрации грозовых разрядов.

Гульельмо Маркони приложил руку к созданию нового средства связи всего через полгода. В отличие от всех своих предшественников, он не был профессором физики, более того, есть основания предполагать, что полученное образование не позволяло ему оценить всю сложность задачи. Физики, начиная с Герца, понимали, что радиоволны – это такое же электромагнитное излучение, как свет. А раз так, то оно и распространяться должно так же – по прямой. А значит, попытки передать с его помощью какую-то информацию дальше видимого горизонта заведомо обречены.

Маркони этого, вероятно, не знал, зато почему-то верил, что радиоволны могут проходить сквозь земную толщу (это не так). Самое же главное в том, что если для всех предшественников это было физикой, то Маркони увидел в радиоделе бизнес, способный обогатить того, кто им займется. Он был молод, предприимчив и любил деньги.

В июне 1896 года Маркони подал в патентное бюро Великобритании заявку на «усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого». В сентябре он публично продемонстрировал радиостанцию, добившись приема сообщений на расстоянии около 3 км. Летом следующего года он получил английский патент, а в ноябре построил первую постоянную радиостанцию на острове Уайт, примерно в 12 милях от «большой» Англии.

Передатчик Маркони был немного измененным излучателем Герца, а приемник очень похож на устройство Попова. Тот выразил вежливое неудовольствие, указав, что схема фактически повторяет его разработку. Лодж, на приемник которого была похожа разработка Попова, промолчал. Слово «плагиат» не произносилось, но явно угадывалось.

Александр Степанович Попов и Гульельмо Маркони

Поздней осенью 1897 года Попов добавил к передатчику ключ Морзе и 18 декабря в присутствии чинов Морского министерства передал радиосообщение. Популярная до сих пор версия, что это произошло в 1896 году, а то и в 1895-м, но в любом случае раньше Маркони, родилась много лет спустя, уже в СССР. Документами XIX века она не подтверждается.

Войны брендов

В 1897 году Маркони открыл первый в истории завод по производству радиоаппаратуры со штатом в полсотни сотрудников. Клиентами стали в первую очередь судоходные компании. Новатор осваивал рынок напористо и жестко: в договор поставки он включил запрет на обмен сообщениями с любой станцией, использующей аппаратуру другой фирмы. Впрочем, конкуренты начали появляться только через пару лет, уже в следующем веке.

Воспользовавшись этим, Маркони успел сделать свои радиостанции фактическим стандартом в коммерческом судоходстве. Достигнутый результат отразился даже в лексике. На рубеже веков сообщения по радио часто называли «маркониграммами», а судовых радистов на морском сленге именовали «маркони». Кое-где это сохранилось до сих пор.

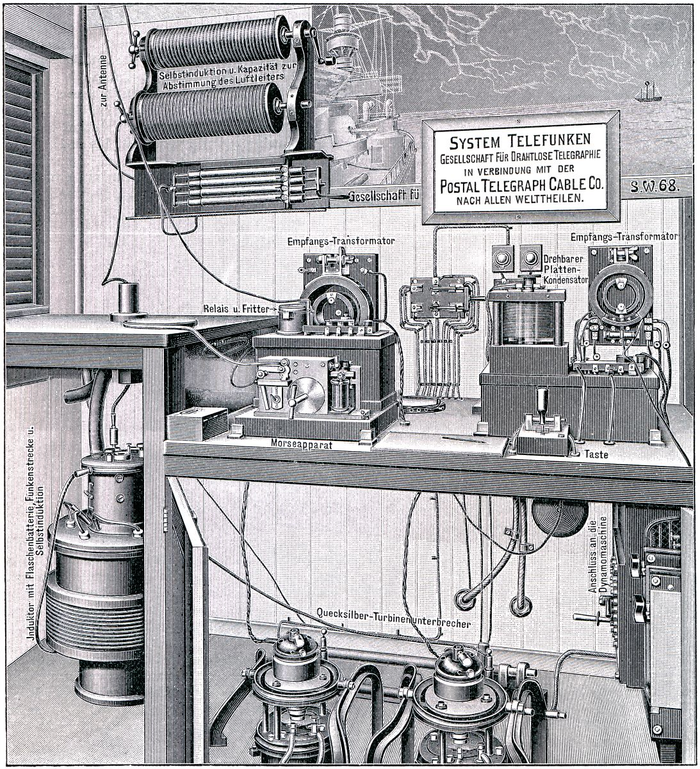

В Германии, стремительно превращавшейся в мирового промышленного лидера, радиостанциями занялись одновременно две фирмы: «Сименс—Гальске», разработки которой возглавлял профессор Фердинанд Браун – будущий (1909 г.) нобелевский лауреат совместно с Маркони, и AEG, продвигавшая радиостанции профессора Адольфа Слаби и графа Георга фон Арко (далее – «Сляби–Арко»). В 1900 году фирмы договорились о сотрудничестве, но быстро разошлись, обвинив друг друга в плагиате. К обвинениям подключился Маркони, считавший, что Слаби «подглядел» его радиостанцию, пробравшись на закрытую демонстрацию весной 1897 года. Немцы не остались в долгу, обвинив итальянца в краже идеи резонансного контура и некоторых других.

Телеграфный аппарат системы Морзе, фирма «Сименс и Гальске», начало 20 века

Все передатчики тех лет были похожи друг на друга и на передатчик Герца, а все приемники – друг на друга и на приемник Лоджа, поэтому перед адвокатами сторон открывались перспективы пожизненной занятости с неплохим доходом. Однако в 1902 году в спор вмешался лично кайзер Вильгельм II, желавший все-таки получить средства связи для армии и флота. Под его нажимом радиотехнические подразделения обеих компаний объединились, став знаменитой фирмой «Телефункен».

Радиосистема telefunken на пароходе «Бремен»

Во Франции попытку выйти на перспективный рынок предпринял в 1898 году фабрикант Эжен Дюкрете. Не имея собственных разработок, он запросил Попова об условиях продажи его патентов. В этот момент выяснилось, что никаких патентов у Попова нет – он был ученым, а не коммерсантом, да вдобавок еще и служащим Морского министерства. Это означало, что изготовление радиостанций является не бизнесом, но средством служения своей стране: за казенный счет и с соответствующими возможностями по привлечению сторонних специалистов.

К чести Дюкрете, он не стал пользоваться ситуацией и позвал профессора в долю. Торговую марку назвали Popoff-Ducretet. В самой России радиостанции Попова с 1900 года изготовляла Кронштадская радиомастерская. Производство было полукустарным: несколько мастеровых за год выпускали 10–11 радиостанций. Впрочем, производство Дюкрете было не намного больше.

Так, на рубеже веков оформились «три кита» радио: немецкий, русско-французский и… привязать Маркони к какой-то одной нации не получается. Свои разработки он патентовал в первую очередь в Великобритании, там же поначалу находилось и производство, но концепция его бизнеса с самого начала была планетарной – ему было совершенно все равно, кто будет делать радиостанции и кому их продавать, лишь бы за них платили.

Через Атлантику

Маркони совершенно справедливо заключил, что начинать принципиально новое дело надо с интенсивной раскрутки. Уже весной 1897 года его радиостанция передавала из уэльской глуши коммюнике о состоянии здоровья одного из наиболее известных англичан той эпохи – четырехкратного премьер-министра в отставке Уильяма Гладстона. Тому было 88 лет, внимание газетчиков к его персоне было объяснимо: всем хотелось напечатать некролог, опередив конкурентов.

Передатчик и приемник Маркони 1895 г.

Через два года радио Маркони передало первое сообщение через Ла-Манш на расстояние 50 км: из английского Дувра во французский Вимер. Оставалось покорить более крупный водоем, и в 1901 году наш герой отправился через Атлантику. Оборудовав приемный пункт на Ньюфаундленде, он в декабре 1901 года принял сигнал радиостанции своей компании из Англии. Точнее, он говорил, что принял.

Это по сию пору является предметом дискуссии – мог Маркони принять тот сигнал со своим оборудованием или не мог. О самом этом факте известно исключительно с его слов – сидел человек в наушниках и вдруг услышал. Сигнал состоял из единственной буквы «s», посылаемой, в духе времени, морзянкой. Хуже того – Маркони заранее знал, что именно он должен услышать в наушниках. И, разумеется, в 1901 году некому было его проверить – ни одной другой радиостанции вокруг не было.

Перечисленные обстоятельства отнюдь не были тайной 116 лет назад, и вокруг эксперимента Маркони сразу развернулась бурная дискуссия. Она послужила поводом для серии более проверяемых экспериментов, в ходе которых выяснилось, что оборудование от фирмы нашего героя исправно работает на расстояниях порядка сотен миль. Для покупателей тех лет этого было, в общем-то, достаточно. Неизвестно, как там на самом деле было с трансатлантической связью, а рекламная кампания определенно удалась, ее все услышали.

На другой стороне Земли, во Владивостоке, моряки русской эскадры Тихого океана пробовали первые установленные на кораблях радиостанции системы Попова. В августе 1902 года броненосец «Севастополь» и крейсер «Россия» провели серию пробных радиопереговоров. Испытателям удалось достичь дальности 25 миль (здесь и далее имеется в виду морская миля – 1852 метра).

Диспозиция перед войной

Здесь уместно от истории радио перейти ненадолго к собственно истории. Читатели, знающие обстоятельства Русско-японской войны, могут этот маленький раздел пропустить.

Начало 1904 года застало российских дипломатов в последних попытках избежать войны (впрочем, они не слишком-то старались, будучи уверенными в успехе), а военных, в первую очередь моряков, – в последних попытках к ней подготовиться.

Русская эскадра Тихого океана (статуса флота она формально не имела) базировалась в Порт-Артуре (ныне – Люйшунь), порту в северной оконечности Желтого моря. Часть кораблей – четыре крейсера и полтора десятка номерных (малых, имевших номер вместо имени) миноносцев – находилась во Владивостоке. Имелось в виду, что с началом боев владивостокские крейсеры начнут действовать на коммуникациях противника, отвлекая на себя часть его сил.

Русско-японская война 1904-1905 гг.

Основной «фишкой» русского флота была возможность снарядить в помощь Артурской эскадре подкрепление из Балтики. Недостатком – необходимость идти через половину планеты. В мирное время русские корабли множество раз проделывали этот путь. Собственно, все они, служа какое-то время (обычно несколько кампаний) в Тихом океане, чередовали эту службу с походом в Россию для ремонта и модернизации.

Проба ключа Морзе

В момент начала войны на пути из Балтики в Порт-Артур находился отряд контр-адмирала Андрея Вирениуса, включавший в себя эскадренный броненосец «Ослябя», крейсеры «Аврора» (да, та самая), «Дмитрий Донской», «Алмаз» и 11 миноносцев. Дорога вышла очень долгой из-за миноносцев, особенно номерных (их в отряде было четыре). Скверно построенные, они непрерывно ломались, и их ремонта приходилось ждать всем отрядом – таково было категорическое требование Главного морского штаба.

Наместник на Дальнем Востоке, адмирал Евгений Алексеев тем временем засыпал Петербург телеграммами о том, что если приход в Порт-Артур всего отряда задерживается, то надо немедленно послать туда хотя бы броненосец, чтобы он, быть может, успел до начала войны.

14 января (здесь и далее даты по григорианскому календарю) большинство кораблей Вирениуса собралось в Порт-Саиде, где застали японские крейсеры «Ниссин» и «Кассуга», только что купленные в Италии. Из-за многочисленных неисправностей отряд вышел в Красное море только 4 февраля. Японские крейсеры были уже в Сингапуре.

В этот момент Алексеев добился от Рожественского (тогда – начальник ГМШ, впоследствии – начальник 2-й Тихоокеанской эскадры) согласия на то, чтобы «Ослябя» шел в Порт-Артур не откладывая. Но… русские корабли уже вышли в море, и связи с ними с берега не было.

Хронически неисправные миноносцы приходилось вести на буксире, ввиду чего путь по Красному морю занял девять дней. 13 февраля многострадальный отряд добрался до Джибути и стал первым формированием русского флота, применение радиосвязи которого на этой войне зафиксировано в доступной литературе. С берега было получено сообщение, что война с Японией идет уже три дня.

А что там у японцев?

Японские корабли начиная с 1902 года оснащались радиостанциями Маркони. Качество их работы в общем соответствовало уровню тех лет с поправкой на то, что они сами этот уровень и задавали. Дальность радиосвязи составляла обычно около 100–150 миль, никаких достойных описания приключений при ее установлении не случалось.

В общеизвестной истории боя «Варяга» и «Корейца» против японского отряда есть очень характерная прелюдия. Командир «Варяга», капитан 1-го ранга Руднев, оставшись в явственно предвоенные дни без связи (ее осуществляли по проводному телеграфу, который, конечно, работать перестал), ждет ее восстановления, ездит советоваться с русским посланником и, наконец, отправляет со срочной депешей «Корейца» (максимальная скорость – 13 узлов). А командир стоящего в паре сотен метров японского крейсера «Чиода» капитан 1-го ранга Мураками в преддверии войны просто меняет якорное место, чтобы быть поближе к выходу. Японец знает, что будет дальше, – он держит связь со своим командованием по радио. Так, во всяком случае, сообщает японское «Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи». Историки относятся к этой книге настороженно, но не верить ей в данном случае нет никаких оснований – написанное там подтверждается самим ходом событий.

После атаки на порт-артурскую эскадру и боя отряда адм. Уриу с «Варягом» участники событий обмениваются информацией о результатах, сблизившись на расстояние устойчивой радиосвязи.

Похожую картину мы видим и в дальнейшем. «Описание» мимоходом упоминает факты вроде того, что адмирал Того (командующий) получил «телеграмму» от адмирала Дева (командира одного из отрядов). Фамилии могут быть другими, а суть остается той же – для японцев это совершенно не событие. Перечислять упомянутые эпизоды успешной радиосвязи скучно, да и необходимости нет никакой.

Сказанное косвенно подтверждают русские источники, дружно повествующие о приеме японских сообщений. Для авторов с русской стороны это тоже не диковинка. А как работала в те месяцы их собственная радиосвязь? А не послать ли Попова к Маркони?

К началу войны крупные корабли 1-й эскадры – броненосцы и крейсеры 1-го ранга – оснастили радиостанциями Попова. На миноносцах радиооборудования не было: считалось, что оно им не нужно. С этим можно поспорить. Так, изданный накануне войны приказ начальника эскадры вице-адмирала Оскара Старка о порядке охраны внешнего рейда предписывал ночное патрулирование района дежурными миноносцами. Такому наблюдению подлежали 20 миль вокруг рейда, то есть тот район, который, вероятно, покрывался русскими радиостанциями. Но, за неимением оных, дежурный миноносец, заметивший что-то подозрительное и не сумевший решить проблему своими силами, должен был вернуться за инструкциями. А 20 миль его полным ходом – это чуть менее часа при условии, что пар есть во всех котлах.

В реальности, впрочем, эта проблема не возникла: дежурные миноносцы японцев не заметили (а те их видели).

Надо заметить, что в момент японской атаки эскадра стояла на внешнем рейде не просто так, но готовясь к походу. Одной из его целей, пусть и второстепенной, были испытания беспроволочного телеграфа.

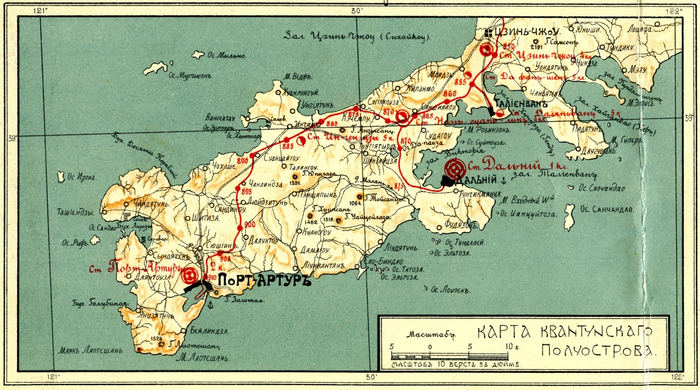

Карта Квантунского полуострова с городами Порт-Артур и Дальний. Красные цифры на железной дороге ЮМЖД – расстояние в верстах от Харбина

Береговых радиостанций у эскадры было две – на Золотой горе в Порт-Артуре и во Владивостоке. Про владивостокскую рассказать практически нечего, а Золотая гора в нашем повествовании еще возникнет. По замыслу, станция там должна была служить для связи командования эскадры с портом. Были ли попытки реально использовать ее таким образом, сейчас сказать сложно, но, во всяком случае, повседневная практика такого рода отсутствовала. Через несколько месяцев, 6 мая 1904 года, дежурный по сигнальной станции Золотой горы, мичман Драхтенфельс напишет в рапорте, что беспроволочный телеграф не может быть перенесен в безопасное при обстреле место, так как он большой и ставить его некуда, а самое главное, он нужен исключительно для создания помех японцам, каковые можно устроить и с кораблей эскадры. Впрочем, к тому времени русские корабли в море выходили редко.

Очевидное различие между станциями Попова и Маркони в дальности связи не было тайной для русских моряков. Проблему пытались решить. Вновь назначенный командующий флотом (после его гибели преемники вновь станут командовать только эскадрой) вице-адмирал Степан Макаров, еще подъезжая к новому месту службы, обратился к управляющему морским министерством адмиралу Федору Авелану с телеграммой, которую имеет смысл привести полностью.

«Для успеха некоторых военных операций необходимо иметь беспроволочный телеграф, действующий, по крайней мере, на 300 миль. Не полагаете ли полезным командировать профессора Попова с одним из флотских офицеров, чтобы переговорить с Сименсом, Маркони и другими изобретателями и приобрести необходимые приборы. О результатах переговоров прошу сообщить. Подписал: Макаров».

Простим адмиралу незнание того, что Вернер фон Сименс не имел никакого отношения к радио и вообще умер в 1892 году. Гораздо важнее то, что автору было известно, что радиостанции Попова не лучшие в мире. Телеграмма, отправленная 6 марта из Мукдена, возможно, стала результатом общения с наместником и офицерами его штаба, представлявшими реальное соотношение сил на этой войне.

«Результаты переговоров» в полном объеме нам неизвестны. Доклад Морского технического комитета (МТК) от 15 марта 1904 года сообщает, что на запрос Попова «фирма Сименс» ответила, что для своих радиостанций может гарантировать дальность порядка 80–110 миль. Там же говорится о возможности закупки в США двух радиостанций системы Фессендена, будто бы способных передавать сообщения на 750 миль, но дорогих. Реджинальд Фессенден, один из знаменитых изобретателей начального этапа истории радио, как раз в это время работал над своей первой машинной радиостанцией, и ему, конечно, не помешала бы возможность продаж за неплохие деньги, но запрошенный о подробностях военно-морской агент в США (сейчас мы сказали бы «атташе») сообщил, что Фессенден пока не проводил опытов связи на расстояние больше 127 миль.

Подводя итог, МТК констатировал, что запрошенная адмиралом связь на расстояние 300 миль пока не реализуема. Соответствующие опыты Маркони заочно объявили недействительными, поскольку те проводились на специально оборудованных путем натягивания антенн судах. Сделать то же самое на боевом корабле было, по мнению МТК, невозможно.

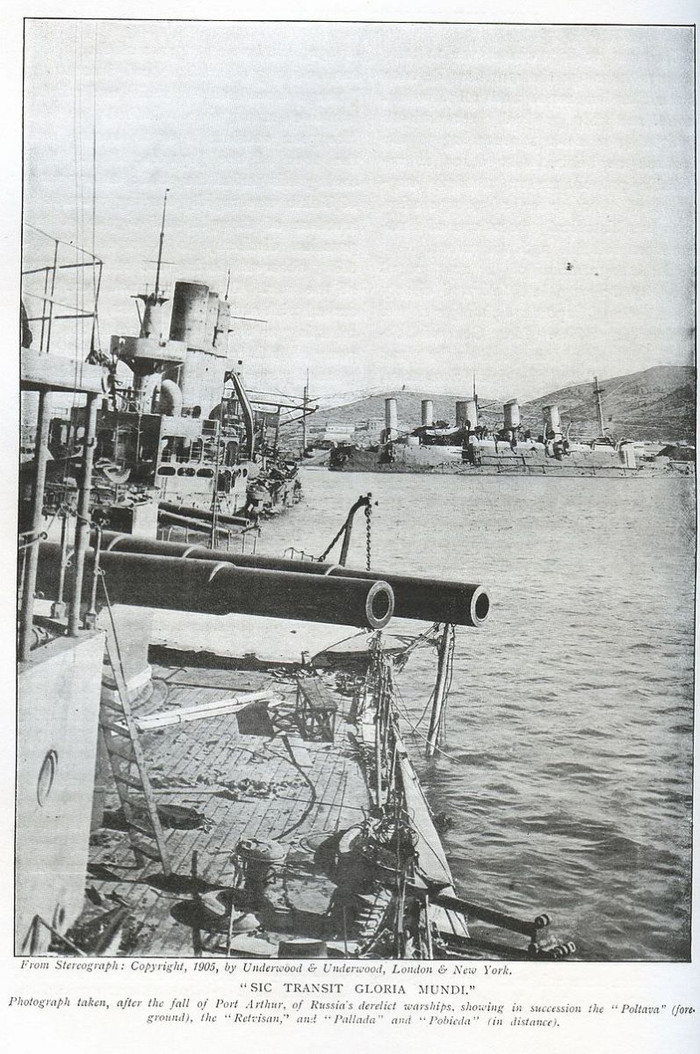

Затопленные русские корабли в гавани Порт-Артура. На переднем плане «Полтава» и «Ретвизан», далее «Победа» и «Паллада»

Переговоры с Маркони, по всей видимости, не вели. Во всяком случае, они нигде не упоминаются. О причинах можно только догадываться.

Идентифицируй это

Пока же моряки пытались обойтись имеющейся техникой. Вступив в командование, Макаров через непродолжительное время (20 марта 1904 г.) издает приказ о порядке использования беспроволочного телеграфа. Это был первый документ такого рода в русском флоте, поэтому его содержание особенно интересно.

Приказ обращает внимание на то, что отправка сообщений по радио демаскирует отправляющего. Поэтому использование радиостанций по их прямому назначению – как средства связи – подчиненным Макарова запрещалось. Принять иное решение мог командир корабля, а при плавании в составе эскадры – флагман, которому надо было доложить о такой необходимости более традиционными средствами.

При этом радиостанциям полагалось все время работать на прием. Замечая японскую депешу, следовало определить примерное направление на передающего и попытаться понять, о чем идет речь. Здесь надо заметить, что при штабе флота и на кораблях не было ни одного человека, знающего японский язык, в связи с чем (мы читаем это в других документах) захваченные японские бумаги требовалось препровождать в Мукден, в штаб наместника.

Логика Макарова понятна: попытаться извлечь из имеющейся техники ту небольшую пользу, на которую она способна и, по крайней мере, не навредить.

Корреспондент с рацией

6 апреля 1904 года находившийся в дозоре крейсер «Баян» обнаружил в море английский пароход «Хаймун», зафрахтованный корреспондентом Times. Между делом удивимся тому, как роскошно жила пресса в те годы, а возвращаясь в 1904 год, заметим, что обыск парохода установил наличие на его борту 16 англичан, 39 китайцев и одного японца.

Самой же показательной находкой стали корабельная радиостанция (можно предполагать, что Маркони, но в тексте донесения этого нет) и только что отправленная радиограмма (о ее приеме находившимся рядом «Баяном» ничего не сообщается), адресованная некоему Фрэзеру в Вэйхайвее (ныне Вэйхай, а в 1904 году это была английская колония.). В сообщении речь шла о том, что ввиду приближения русского корабля надо сообщить о судьбе корреспондента и судна в редакцию Times, если в ближайшие три часа связь не будет восстановлена.

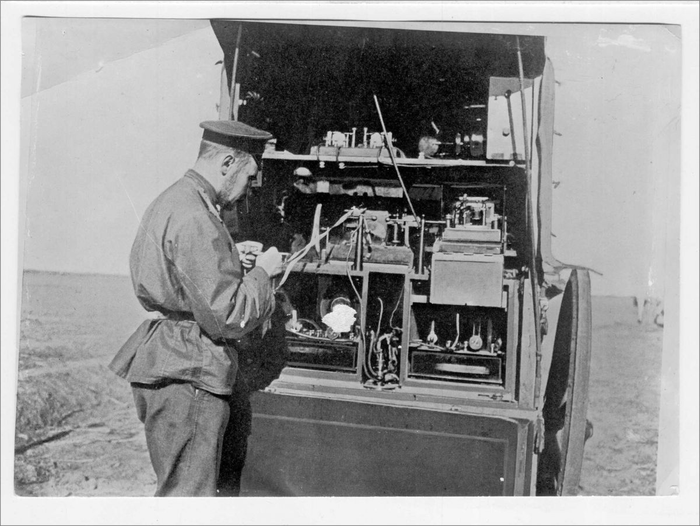

Полевая радиостанция образца 1905 г.

Мы сейчас не будем касаться дальнейшей судьбы судна и корреспондента, но заметим: Вейхайвей от места событий довольно далеко – больше ста миль. Сейчас сложно утверждать наверняка, что м-р Фрэзер получил адресованное ему сообщение, и даже то, что оно было действительно отправлено, но сама возможность его отправки на такое расстояние не вызвала у русских моряков никакого удивления. Сами они такой возможностью, увы, не обладали.

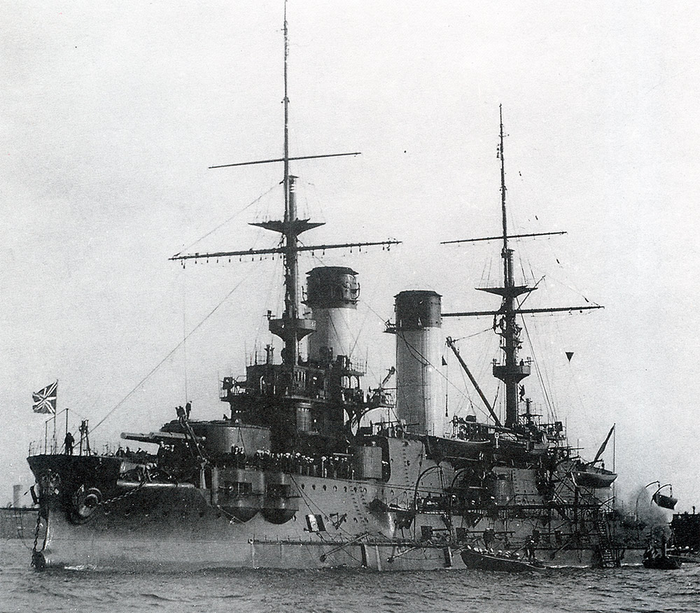

Эскадренный броненосец «Петропавловск»

«Хаймун» был не единственным пароходом, использовавшимся корреспондентами. Или якобы использовавшимся – русское командование подозревало тут банальный шпионаж и, возможно, было право. Приказы по эскадре требовали в подобных случаях считать беспроволочный телеграф на нейтральном судне военной контрабандой, а само судно, соответственно, призом. И на Большую землю доложить…

Предвоенные планы русского командования допускали вероятность того, что Порт-Артур может быть на какое-то время отрезан японцами, но затем отмобилизованная армия перейдет в наступление и деблокирует осажденную крепость. Очевидно, такие перспективы ставили необходимость как-то осуществлять связь с крепостью, но попытки решить эту задачу в предвоенный период, видимо, не предусматривали использование радио.

Ближайшим российским представительством было консульство в Чифу (ныне Яньтай), примерно в 80 милях от Порт-Артура, на другом берегу Желтого моря. Там была русская колония, а самое главное, там был телеграф.

Весной 1904 года адмирал Макаров телеграфировал наместнику на Дальнем Востоке о том, что в Чифу неплохо бы поставить радиостанцию помощнее. Видимо, это и стоит считать отправной точкой дальнейших событий.

Радиостанцию купили у компании «Телефункен», привезли в Чифу и смонтировали на территории консульства. В ту пору в его штате числился американец Дональд Никсон, бывший на самом деле лейтенантом русского флота Дмитрием Никитиным. Смена фамилии понадобилась, чтобы избежать формального нарушения нейтралитета – из-за него в консульство нельзя было направить действующего офицера, а он там был нужен. Именно для связи с Порт-Артуром, к тому времени уже и впрямь блокированным.

Никитин-Никсон оставил очень интересные воспоминания об этом периоде своей жизни, включенные в юбилейный сборник, вышедший через полвека в Нью-Йорке. Опуская красочные подробности, перейдем сразу к радиосвязи.

«“Идите скорее к русскому консульству, – торопливо говорил один корреспондент другому. – Там идет разговор с Порт-Артуром по беспроволочному телеграфу”.

С вершины мачты у консульского дома была протянута проволока в самое здание. Среди ночной тишины ясно слышалось потрескивание электрической искры. Можно было уловить, что передают по азбуке Морзе.

Антенна по временам вся вспыхивала голубоватым огнем и яркой светлой полосой вырисовывалась на темном фоне.

“Ах, если бы только можно было нам узнать, что эти русские передают”, – мечтательно говорил один репортер другому».

В действительности, русские ничего не передавали, хотя неоднократно пытались. В консульстве была смонтирована новейшая по тем временам станция «Сляби–Арко», ее наладку осуществляли два специалиста из Германии, попытки передач производились множество раз, но безрезультатно. Переговоры японских кораблей, находившихся примерно там же, где и адресат – возле Порт-Артура, были слышны отчетливо, Никитин даже полагает, что именно они и «забивали» нужный сигнал, работая на той же частоте. Это неверно, поскольку искровой передатчик (в те годы все передатчики были именно такими) излучает радиоволны в широчайшем диапазоне, но конечный результат все равно был неутешителен – связаться с крепостью, вооруженной радиостанциями Попова, не удалось ни разу.

Броненосец «Князь Суворов»

Было бы неверно думать, что защитники крепости такой связи не ожидали и потому готовы к ней не были. В первые дни после высадки японского десанта и. д. начальника эскадры, контр-адмирал Вильгельм Витгефт телеграммой (телеграф еще работал) сообщил управляющему Морским министерством вице-адмиралу Авелану позывные для Артура и Чифу (0113 и 0158), а также дал подробные инструкции по шифровке сообщений. Но, увы, они приняты так и не были – в доступных документах отсутствуют какие-либо упоминания о том, что Порт-Артур когда-либо слышал радиостанцию в Чифу.

Весной 1904 года наместник сообщал в телеграмме командующему флотом, что предвоенные эксперименты с беспроволочным телеграфом позволили увеличить дальность передачи примерно вдвое: с 25 до 50 миль, причем в связи с этим прямо упоминаются эпизоды связи радиостанции Золотой горы с судами, находящимися «около Чифу». Очевидно, этого было недостаточно.

Для сообщения с Порт-Артуром пытались использовать почтовых голубей, но, вероятно, расстояние было для них слишком велико – ни один не долетел.

Тяжесть сообщения с осажденной крепостью легла на нанимаемых русскими дипломатами в Чифу китайцев-лодочников. Японцы, ловя их, беспощадно рубили головы. Убыль среди посланцев из-за этого доходила до 10–15%. Зато успешно прорвавшиеся могли получить русский орден на ленте, который почему-то ими очень ценился, настолько, что окупал риск. С оперативной же точки зрения это означало, что связь с крепостью была медленной и крайне неустойчивой.