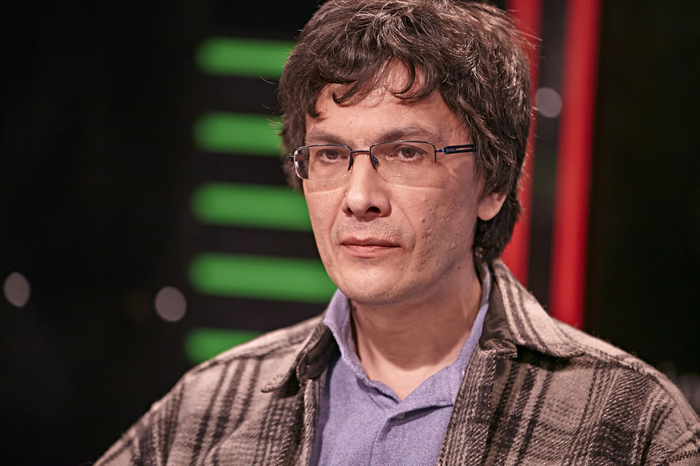

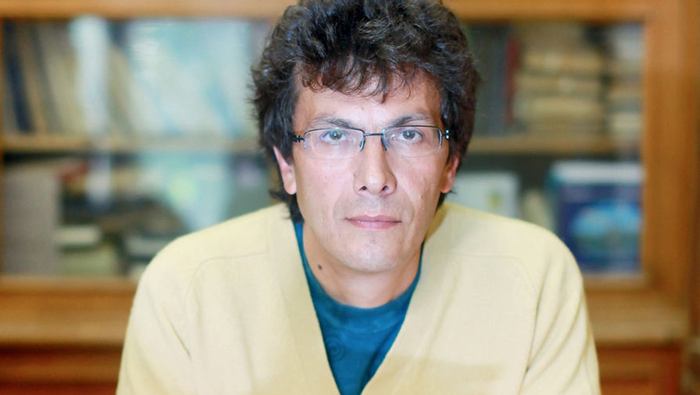

Александр Панчин: «ГМО – это хорошо»1

Что такое ГМО? Когда медицина победит рак и ВИЧ? Как генная инженерия может повлиять на омоложение, что делать с всемирной проблемой снижения толерантности к антибиотикам и почему неэффективна гомеопатия? Об этом мы поговорили с известным биологом и популяризатором науки Александром Панчиным.

Александр Юрьевич Панчин Биолог, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии». Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН им. Харкевича, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Участник оргкомитета и экспертного совета Премии им. Гарри Гудини, член совета просветительского фонда «Эволюция». Сфера научных интересов: биоинженерия и биоинформатика. Автор множества научных и научно-популярных статей, участник теле- и радиопередач.

— Александр, почему ГМО – это не только не вредно, но и полезно?

— Люди боятся ГМО, потому что не понимают, что это такое. Опросы показывают, что только 29% россиян представляют себе, что гены есть не только у генномодифицированных растений, но и у обычных. Примерно 80% считает, что ГМО очень опасны и вредны. Здесь, наверное, уместно сослаться на один из самых крупных обзоров, напечатанных в журнале Critical Reviews in Biotechnology (Nicolia et al, 2014), где рассмотрели около полутора тысяч публикаций по теме ГМО. Авторы пришли к выводу, что никаких дополнительных опасностей ГМ-организмы не несут.

— Что же такое ГМО?

— Это сорт растений, штамм микроорганизма или животное, у которого какие-то гены изменены в лаборатории. Важно помнить, что гены меняются (мутируют) у всех живых существ. Это происходит всегда и называется эволюцией. Разница между искусственно изменяемыми генами и теми, что мутируют сами по себе, в живой природе, заключается лишь в том, что в первом случае мы контролируем этот процесс, а во втором – нет. Кроме того, мы изменяем гены с какой-то целью. Например, чтобы получить растение, устойчивое к некоторому вирусу.

Генная инженерия – это технология, при помощи которой можно создавать самые разные организмы и, разумеется, если бы я захотел сделать что-нибудь вредное, я бы смог. Но у генетиков такой задачи нет. В этом просто нет никакого коммерческого интереса – люди стараются делать полезные вещи, которые будут востребованы на рынке.

И поскольку ГМ-организмы бывают очень разные, то говорить про пользу или вред ГМО в целом довольно странно. Но можно говорить о преимуществах конкретных ГМ-сортов. Возьмем, к примеру, орошение полей инсектицидами – химическими препаратами для уничтожения вредителей. Вместе с ними погибают и полезные насекомые. Для того, чтобы этого не происходило, мы можем создать генномодифицированные сорта растений, устойчивые к вредителям. Заодно сокращаются и затраты на использование инсектицидов. Есть примеры, когда без генной инженерии вообще невозможно вырастить ту или иную культуру. Однажды из-за вируса на Гавайях была уничтожена практически вся папайя. Селекционеры пытались создать папайю, устойчивую к вирусу, но ничего не получалось, а вот генные инженеры смогли.

При помощи генной инженерии можно улучшать и качество продуктов. Например, в США скоро должны поступить в продажу черные помидоры, богатые антиоксидантами. Они были проверены на грызунах и показали хорошие результаты в снижении риска раковых и некоторых других заболеваний. Кстати, о медицине. Практически весь производимый сегодня инсулин получают при помощи генномодифицированных микроорганизмов.

Не говоря уже о вкладе ГМО в повышение урожайности. Благодаря этим технологиям с одной единицы площади сегодня можно получать больше продуктов, а значит, не нужно уничтожать природные экосистемы, вырубать леса, истреблять животных. Я уже молчу про то, что нужно и просто накормить людей, которых на планете уже 7,3 млрд человек, а будет еще больше. Так что от некоторых ГМО очень много пользы. Но, увы, противники ГМО, как правило, считают технологию абсолютным злом.

— Может быть, кому-то выгодно создавать ГМО такой имидж?

— Оценивать это сложно, потому что у тех же сельскохозяйственных компаний очень много разных интересов. Есть страны, где фермерам дают деньги, чтобы они не выращивали еду, поскольку те или иные корпорации хотят подороже ее продавать. Есть сельскохозяйственные компании, которые не выращивают ГМО только для того, чтобы этим создавать рекламу своей продукции, потому что они знают, что у большинства людей есть ГМО-фобия. Есть производители тех же самых инсектицидов, которым невыгоден сам факт существования ГМО.

Политики же запрещают такие вещи потому, что их единственная задача – быть избраными на новый срок. Им выгоднее поддержать основную массу населения в таких вопросах, чем идти вразрез с мнением большинства. Так что я не сторонник теорий заговоров, как сказал Пелевин: «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа». Не стоит подозревать злой умысел там, где все можно объяснить человеческой глупостью.

— Вы говорили о генной инженерии в медицине, есть ли какие-то перспективы победить такие болезни, как рак, ВИЧ и т. п.?

— Генная инженерия имеет перспективы применения для лечения трех групп заболеваний: наследственных, вирусных и онкологических. Что касается некоторых наследственных заболеваний у взрослых людей, то уже сейчас появилась так называемая генная терапия. Взять, например, больных гемофилией, у которых не работает ген, отвечающий за производство фактора свертывания крови. При помощи генномодифицированного обезвреженного вируса можно доставить исправленную копию этого гена в печень, где и образуется нужный фактор. Это позволяет облегчить симптомы.

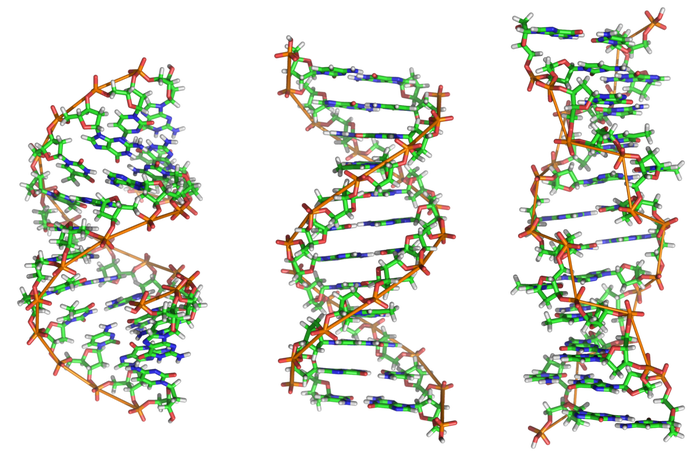

Защита от вирусов связана с технологией CRISPR/Cas9. Это очень модное слово в современной биологии, система бактериального противовирусного иммунитета. В основе ее лежит белок, который умеет разрезать ДНК. Есть способы этот белок программировать, чтобы он разрезал ДНК в нужном вам месте, в том числе разрезать практически любой вирус. То есть можно снабжать таким белком клетки, которые, таким образом, будут устойчивы к вирусам. Подобные опыты уже были проведены на растениях.

Например, был создан табак, который умеет разрезать некоторые вирусы, заражающие этот вид растений. То же самое сделано и на культуре человеческих клеток (на человеке в целом – пока нет): их сделали устойчивыми к ВИЧ. В перспективе это может стать тем подходом, который поможет нам окончательно победить это заболевание.

И третье направление – онкологические заболевания. Раковые клетки – это клетки, которые словно сошли с ума, они неограниченно делятся и образуют смертельно опасные опухоли. Обычно иммунная система их уничтожает, но бывает так, что у клеток иммунной системы нет подходящих рецепторов, чтобы распознать раковую опухоль. И тогда при помощи пересадки определенных генов мы можем снабдить иммунную клетку такими рецепторами. По этой технологии некоторых пациентов уже смогли вылечить от лейкемии.

— Когда же эти достижения пойдут в массы?

— Все эти технологии пока еще находятся, конечно, в стадии эксперимента. Некоторые лекарства, связанные с генной терапией, уже вышли на рынок, а вот то, что касается лечения рака и вирусных инфекций, находится на стадии разработки. В широкие массы такие препараты выйдут, думаю, не раньше, чем через 10–20 лет.

— В этой связи хочется задать вопрос о проблеме, которую несколько лет назад озвучила Всемирная организация здравоохранения, – снижение толерантности к антибиотикам. Что на этот счет предлагает генная инженерия?

— Действительно, если подвергать бактерии постоянному воздействию антибиотиков, они вырабатывают устойчивость. Но есть меры, которые позволяют замедлить этот процесс. Первое правило – пить до конца весь курс антибиотиков. Потому что таким образом вы убиваете все бактерии. Если же вы пропили только половину курса, то часть бактерий, которые оказались более устойчивыми, вы оставили. И когда вы, условно, покашляете на какого-нибудь своего знакомого, то заразите его формой более толерантных бактерий. Через несколько таких заражений появится более устойчивая форма бактерий.

Второе правило – не пить антибиотики, если к этому нет показаний. Потому что таким образом вы делаете бактерии более приспособленными, и когда вам действительно понадобится тот или иной вид антибиотиков, он вам может попросту не помочь – бактерии будут сильнее лекарства, поскольку выработали к нему устойчивость.

Если же говорить о генной инженерии, то против бактерий можно использовать так называемые бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии и которые можно разработать в лаборатории.

— Что можно сказать о перспективах по поводу омоложения?

— Самая обнадеживающая связь между генной инженерией и омоложением была показана в одной работе, которая проводилась на грызунах. При помощи вирусов в разные клетки животных был введен ген фермента, который называется теломераза. При делении клетки удваивается ДНК, в результате чего немного укорачиваются хромосомы, и для того, чтобы это укорачивание не затронуло какие-то важные гены, на концах ДНК есть участки – теломеры, которые защищают ДНК от укорачивания. С возрастом длина теломер в клетках укорачивается. Теломераза достраивает теломеры, препятствуя этому процессу. Клетки получают способность больше делиться. Таким образом, грызунам продлили жизнь на 20%. Возникла идея сделать то же самое в отношении людей, но пока полноценных клинических испытаний не было. Нужно большое количество добровольцев, которые сделают себе инъекции этих вирусов и плацебо. И через N-ое количество лет мы узнаем, сработало или нет.

— Я знаю, что вы также занимаетесь развенчиванием мифов об эффективности гомеопатии. Расскажите об этом.

— Недавно был опубликован подробный отчет Минздрава Австралии, в котором провели анализ 57 систематических обзоров гомеопатии. И пришли к выводу, что нет ни одного заболевания из 61, рассматриваемого в этих обзорах, для которого была бы доказана эффективность гомеопатии. Эти результаты согласуются с массой других, опубликованных ранее в научных журналах. То есть гомеопатия не работает.

Для того, чтобы проверить эффективность любого медицинского препарата, его сравнивают с некой пустышкой, плацебо. И хотя, вероятно, препараты плацебо имеют некий психотерапевтический эффект, лечить ими серьезные заболевания вроде гриппа или рака бессмысленно. Исключения – какие-то симптомы вроде боли или тошноты. Действительно, человек может поверить в эффективность плацебо, полагая, что это лекарство, и у него будет меньше что-то болеть или его будет меньше тошнить. Или ему будет казаться, что у него что-то меньше болит или его меньше тошнит. Это тоже неплохо. Но мы сейчас говорим о реальной эффективности гомеопатии, доказательств которой нет.