Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем

Взрыв астероида мощностью в сто миллионов мегатонн на годы поверг Землю в кромешный мрак, уничтожив все крупные виды животных без помощи вулканов.

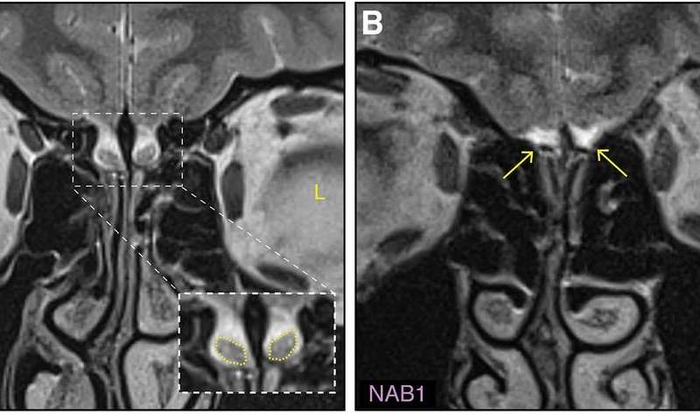

Динозавр, реагирующий на вспышку от падающего небесного тела, в представлении художника. Фактически, герой изображения мог быть покрыт перьями. / ©Dinosaurs in the Wild

Шестьдесят шесть миллионов лет назад все наземные виды животных, живущих вне нор, вымерли. Вину за это пытались возложить и на колоссальные по масштабу извержения декканские вулканы, и на взрыв астероида. Как стало ясно теперь, вулканы ни при чем, и ниже мы расскажем почему.

Еще 15-20 лет назад многие исследователи (а в России такие есть и сегодня) утверждали, что динозавры вымерли потому, что были менее конкурентоспособны, чем млекопитающие. Мол, те поедали яйца неповоротливых ящеров и иными способами мешали им жить, отчего динозавры постепенно и вымерли.

Динозавры: не уступали млекопитающим, но все равно вымерли

За последние годы стало окончательно ясно, что многие — если не подавляющее большинство — динозавры были теплокровными, часто покрытыми перьями и довольно быстрыми. А вот на холоднокровных ящеров из «Парка юрского периода» они были мало похожи. Благодаря своеобразному скелету с воздушными полостями и необычной дыхательной системе они могли вырасти куда более крупными, чем любые наземные млекопитающие.

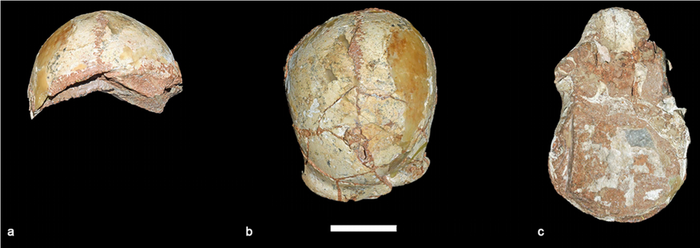

Первые мгновения после взрыва Чиксулубского астероида 66 миллионов лет назад / © Wikimedia Commons

В отличие от современных птиц, таксономически относящихся к динозаврам, часть древних «ужасных ящеров» имела не гладкие, а зубастые клювы: что-то типа страуса, только весом до десятков тонн и с зубами. Из этой картины легко понять, почему вплоть до вымирания наземных динозавров млекопитающие оставались ночными норными животными. От страуса трудно убежать, а от зубастого многотонного хищника сложно отбиться. Более крупные соперники просто не оставляли им шансов на доминирование днем.

Этот 15-метровый родственник тираннозавра также был покрыт перьями / © Wikimedia Commons

Кроме того, палеонтологи убедительно доказали, что число видов наземных динозавров (за вычетом птиц) оставалось большим вплоть до 66,04 миллиона лет назад, а затем практически мгновенно сократилось до нуля. Более того, 93% видов млекопитающих приказали долго жить в тот же самый момент — и мы, например, происходим от немногочисленных выживших видов. Из этого понятно, что млекопитающие вытеснили наземных динозавров не потому, что были чем-то лучше, а потому, что те погибли из-за каких-то внешних событий.

Поиски убийцы. Вулканы, или пять миллиардов Хиросим

Однако примерно в то время случились сразу две катастрофы, которые могли бы объяснить Великое вымирание. На Индостане полтора миллиона квадратных километров залило толстым слоем лавы (сегодня это Декканские траппы). При этом в атмосферу было выброшено очень много диоксида серы — мощного антипарникового газа.

Он эффективно блокирует солнечной свет, устраивая на поверхности планеты вулканическую зиму. Извержение, создавшее Декканские траппы, было исключительно сильным. Поэтому ряд ученых предположил, что и вулканическая зима после него была такой же мощной. Холод может убивать виды: большинство крупных вымираний на Земле сопровождается именно резким снижением температур.

Пара Beipiaosaurus — небольших оперенных теплокровных динозавров. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, почему млекопитающие той эпохи предпочитали ночной образ жизни / ©Pavel Riha / CC BY-SA 3.0.

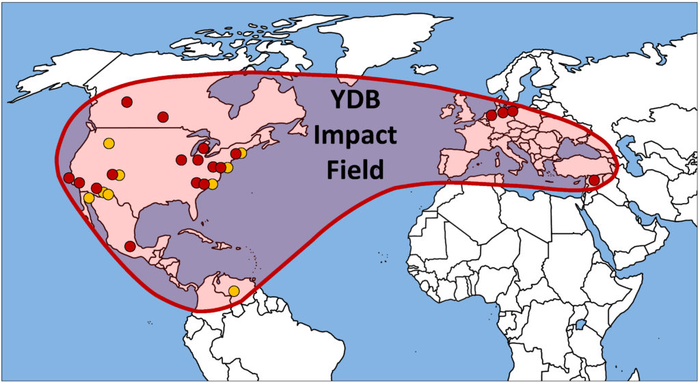

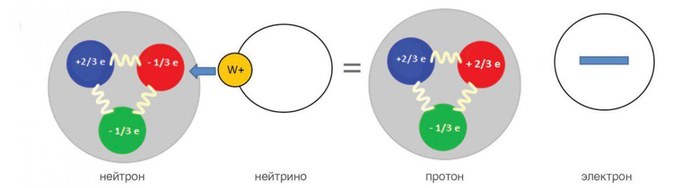

Но около 66 миллионов лет назад на планету обрушилась другая беда, способная «выморозить» крупные виды животных. У полуострова Юкатан упал Чиксулубский астероид диаметром не менее десяти километров. При соударении крупного тела, имеющего скорость во много километров в секунду, и твердых пород произошел взрыв, чья мощность оценивается в 100 миллионов мегатонн (примерно пять миллиардов Хиросим). Как и любой крупный астероидный удар, он поднял в стратосферу огромное количество пыли, вызвав астероидную зиму.

У астероида есть еще ряд «бонусов»: он взметает вверх не только пыль, но и крупные обломки, те набирают скорость до километров в секунду и совершают суборбитальный космический полет. Возвращаясь оттуда на скоростях до 6 км/с, обломки сильно разогреваются. Часть из них — самые крупные и неплотные — дают вторичные взрывы в атмосфере, часть — мельче и плотнее — раскаленными докрасна падают на землю. Попутно 100 миллионов мегатонн дали сильнейшее цунами. Но все эти эффекты, по сути, второстепенные: по расчетам, астероидная зима куда опаснее для биосферы, чем глобальный огненный дождь или обошедшая все океаны планеты высокая волна.

Итак, вымирание могло быть вызвано и вулканической, и астероидной зимой. Но как понять, какой именно из них? Хорошо бы сделать это, выяснив, что случилось первым. Одна беда: извержение Декканских траппов, похоже, началось чуть раньше вымирания динозавров, на десятки тысяч лет. Хотя в полную силу пошло только после него. То есть одними датами ситуацию не понять: нужны какие-то еще показатели.

Кто-то закислил сразу все моря — причем мгновенно

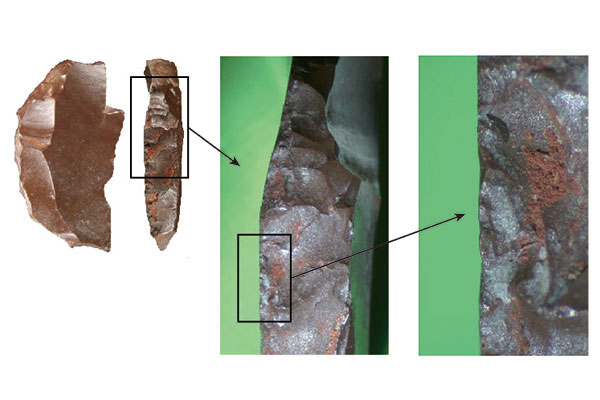

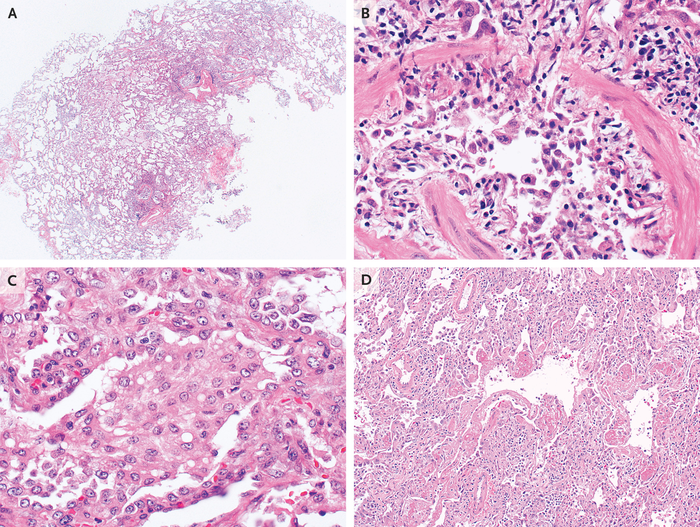

Международная группа ученых решила ответить на этот вопрос, обратившись к отложениям былого морского дна. Они нашли ряд образцов глин возрастом в 66,04 миллиона лет, включая один особо толстый (и информативный), на территории современной Голландии. В этих отложениях содержатся оболочки морских одноклеточных с маленькой ракушкой — фораминифер. Авторы новой работы изучили, как менялся в этих отложениях уровень бора — элемента, накопление которого в раковинах моллюсков зависит от кислотности морей. Количественно кислотность выражается водородным показателем pH.

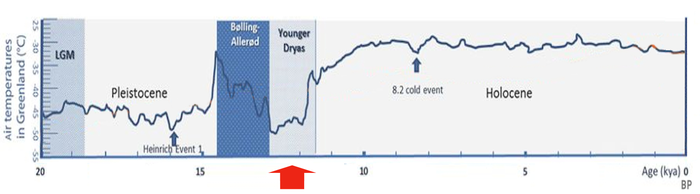

Согласно новой работе, последние 100 тысяч лет мелового периода этот pH был крайне стабилен. Это, кстати, не особо ожидаемо: в последние 20 тысяч лет истории Земли кислотность ее океанов прыгала туда-сюда в довольно быстром темпе. Происходит это потому, что кислотность океана быстро реагирует на содержание СО2 в атмосфере. При теплом климате СО2 в воздухе больше, при холодном — меньше. Выходит, конец эры динозавров отличался на удивление стабильным климатом, без таких резких колебаний, как в наше время.

Ученые полагают, что неизменность кислотности морей в этот момент снимает все подозрения с Декканских траппов: они не могут быть убийцами динозавров. Если бы их извержения в самом деле вызвали глобальную вулканическую зиму, то pH никак не мог оставаться стабильным. Диоксид серы выпадает из атмосферы в виде кислотных дождей. Примерно 30 тысяч лет извержения Декканских траппов до вымирания динозавров не дали резкого всплеска таких дождей. Значит, масштаб извержений тогда не был настолько велик, чтобы повлиять на климат и устроить вымирание.

Но вот 66,04 миллиона лет назад от былой стабильности не осталось и следа. За срок не более тысячи лет pH океанов, судя по бору в осадочных породах, упал сразу на 0,25. Подчеркнем: тысяча лет здесь — именно ограничение сверху. Возможно, это случилось быстрее, просто по одним осадочным породам более точную датировку события не дать.

О чем говорят закисленные океаны

Может показаться, что 0,25 — не так много. Бесспорно, такой уровень закисления редко способен убить морских обитателей сам по себе. Да, еще 20 лет назад многие били тревогу по поводу того, что закисление океанов приведет к массовой гибели организмов с раковинами и известковыми скелетами (от моллюсков до кораллов). Считалось, что подкисленная вода начнет растворять их раковины и скелетные структуры.

Сегодня мы знаем, что это, мягко говоря, упрощение. На самом деле, многие организмы, использующие карбонаты при строительстве своего организма, от закисления океанов выигрывают. И скорость их роста вообще, и скорость захвата ими кальция для построения своих скелетных структур в закисленной воде заметно растет. С 1751 по 1996 год рост кислотности снизил pH океанов с 8,25 до 8,14. Параллельно, вопреки модным прогнозам о «растворении» организмов с карбонатными скелетами в подкисленных морях, биомасса кокколитофорид выросла на 40%.

Некоторые кораллы, которым тоже пророчили вымирание из-за подкисления океанов, лучше растут в сильно закисленной (до pH 7,3) воде. Несмотря на такие условия, они достигают размеров втрое больше тех, что имеют сегодня, в незакисленных морях.

Однако повышение кислотности океана — важный индикатор того, что происходит на планете. Авторы новой работы подсчитали: закисление в первую тысячу лет после падения Чиксулубского астероида говорит о резком изменении состава атмосферы. До мощнейшего астероидного взрыва СО2 в атмосфере было 900 частей на миллион, а сразу после стало 1600 частей на миллион. Это огромный скачок.

Но сам по себе рост содержания СО2 не может привести к вымиранию. В истории Земли бывал куда больший рост. Всего 10-15 тысяч лет назад рывки концентрации СО2 туда-сюда случались неоднократно. Пятьдесят с лишним миллионов лет назад, в период палеоцен-эоценового термического максимума, уровень СО2 в атмосфере поднялся примерно вдвое, до уровня выше того, что был во времена вымирания динозавров. pH океанов упал на 0,28 — сильнее, чем после Чиксулуба.

Несмотря на это, число видов на планете не только не сократилось, но и быстро возросло. Значит, вымирание динозавров не было вызвано «приливом» углекислого газа. Скорее само вымирание спровоцировало этот «прилив».

О чем рассказал взлетевший СО2

Углекислый газ в атмосфере может быть не только причиной глобальных изменений типа нынешнего потепления, но и их признаком. О чем идет речь?

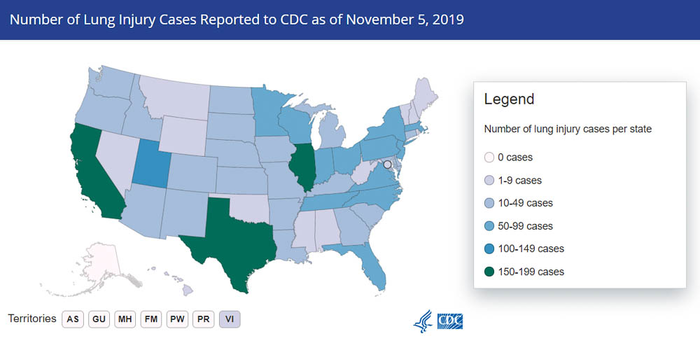

По современным данным, вслед за падением Чиксулубского астероида на планете на 80 лет утвердились довольно низкие температуры. Согласно исследованию 2016 года, в воздух тогда попало 325 миллиардов тонн серы, которая могла дать до триллиона тонн диоксида серы (SO2).

На первый взгляд, это не так много: того же СО2 сегодня в атмосфере более трех триллионов тонн. Но серные соединения, выброшенные взрывом астероида высоко в атмосферу, блокируют солнечные лучи на самом деле эффективно. Расчеты показывают, что даже если в атмосферу от взрыва астероида попало бы только 100 миллиардов тонн серы, охлаждение планеты было бы сильным.

Через три года после взрыва астероида средняя температура должна была упасть на 27 °C. То есть от нормальных для мелового периода плюс 22 °C она упала до минус 5 °C. Очевидно, при втрое большем выбросе серы глобальное похолодание должно было быть намного серьезнее 27 градусов, но насколько именно, пока сказать сложно. Поэтому мы ограничимся расчетом для 100 миллиардов тонн. Действительно ли падение средней температуры на 27 °C — страшно и может вызвать вымирание?

Среднегодовая температура в Москве сейчас около плюс 6 °C. Ее уменьшение на 27 градусов означает превращение московского климата в климат, аналогов которому в Северном полушарии сегодня нет. На побережье Антарктиды — от минус 10 °C до чуть более низких отметок. Минус 20 °C — это климат внутренних частей Антарктиды, где даже пингвины не водятся. Там вообще нет крупных животных, да и мелких многоклеточных, откровенно говоря, острый дефицит. То есть в случае повтора «чиксулубской зимы» сегодня зона Москвы стала бы необитаемой.

Можно возразить, что российская столица — не лучшее место для жизни и что в среднем на Земле сейчас плюс 15 °C. Это на 7 °C ниже, чем в конце эры динозавров. Падение на 27 °C сделало бы среднюю температуру Земли равной минус 12 °C. Такому климату легко подобрать аналог: Земля Франца-Иосифа, где среднегодовая температура именно минус 12 °C.

То есть в среднем планета стала бы заметно холоднее, чем нынешний остров Врангеля, но не холоднее самых северных российских островов. На Земле Франца-Иосифа встречается меньше трех десятков видов птиц и млекопитающих: для остальных слишком холодно.

Моржи на Земле Франца-Иосифа хорошо приспособлены к холоду, а вот в теплом меловом периоде столь холодоустойчивых видов не было / ©Wikimedia Commons

Самое теплое место на Земле сегодня имеет среднегодовую температуру плюс 34 °C. Падение ее на 27 °C — это среднегодовые плюс 7 °C, примерно столько же в Саратове. На первый взгляд, в тропических оазисах динозавры могли бы и выжить.

На самом деле, нет. По расчетам исследователей, теплее всего после астероидной зимы было над морями. Из-за их огромной теплоемкости там просто не могло слишком сильно похолодать, так что средняя температура над открытым океаном составляла плюс 5,9 °C.

А вот над сушей ситуация была хуже: среднегодовая температура падала до минус 32 °C в самый холодный год астероидной зимы. Над континентальными частями тропиков конца эры динозавров среднегодовая температура после Чиксулуба понизилась с плюс 27 °C до минус 22°C, то есть, опять же, до такой, какая сейчас наблюдается только во внутренних частях Антарктики. Полное восстановление дочиксулубских температур было возможно только после как минимум трех десятилетий астероидной зимы.

Средняя температура Земли после Чиксулуба не могла стать выше нуля градусов в первые пять лет после удара. Из этого очевидно: крупные животные выжить там просто не могли. В мезозое было тепло, очень тепло, даже нынешняя Антарктида и Арктика имели климат, который мы бы определили как умеренный (примерно современный московский).

Устроить в таких местах пятилетнюю зиму, в которой может выжить разве что тундровая растительность, значит, уничтожить практически все взрослые растения. Семена в почве могут остаться — так и случилось: покрытосеменные сравнительно быстро восстановились, но за пять лет зимы без растительной пищи умрут почти все травоядные. И чем крупнее они будут, тем быстрее погибнут. А за ними плотоядные не заставят себя ждать: пять лет без травоядной добычи они никак не протянут.

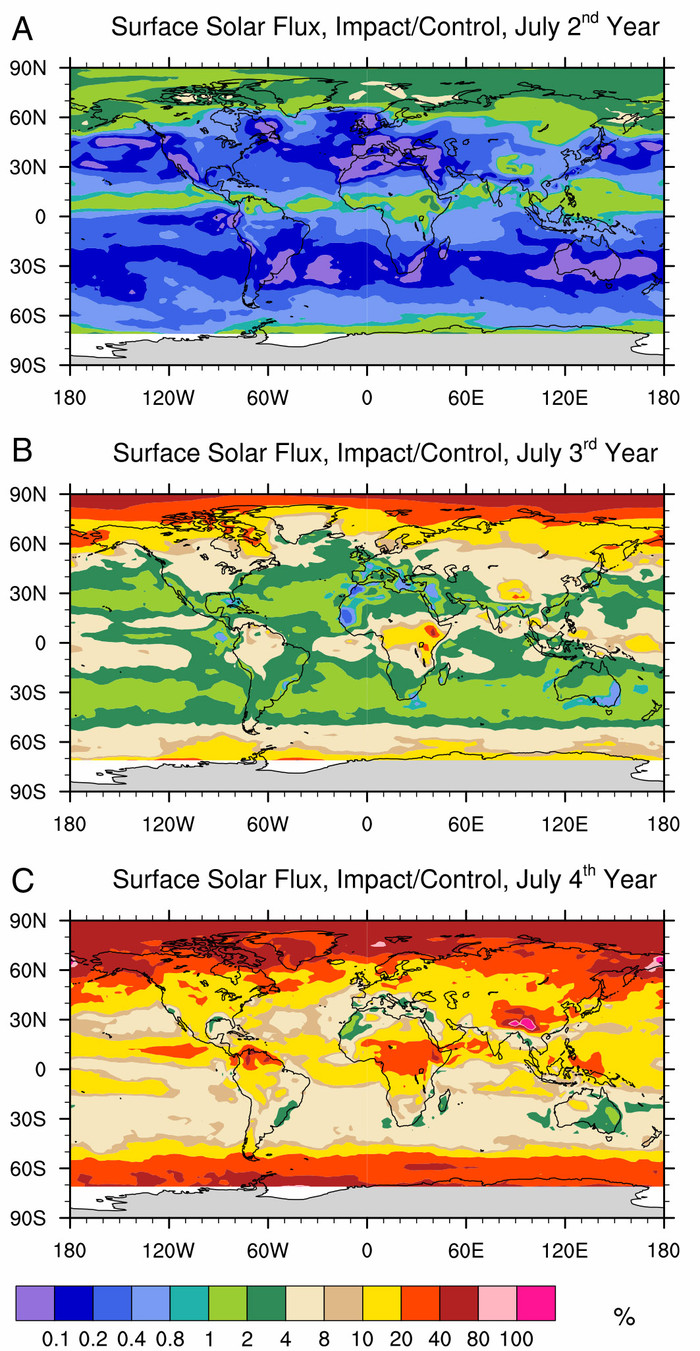

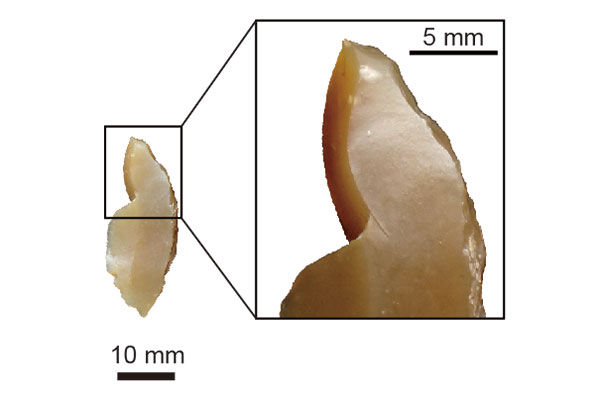

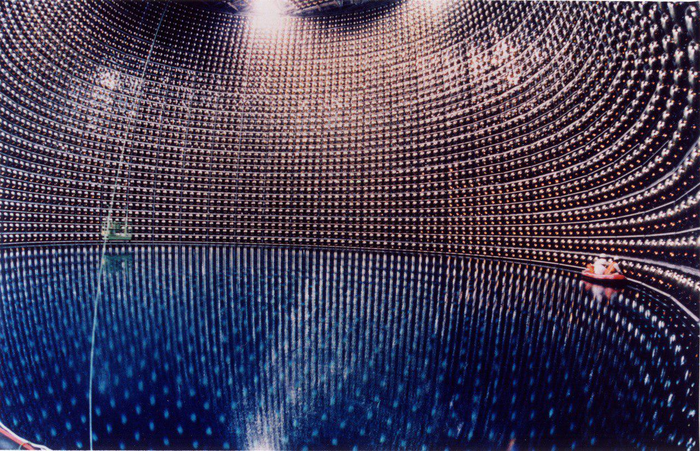

Массы погибших животных и растений постепенно должны были гнить, снабжая атмосферу СО2. Однако прежней по размаху растительности не могло быть. Другая научная группа показала, что сажа и диоксид серы, выброшенные в стратосферу ударом астероида, уронили уровень солнечного освещения в 100 раз на период до двух лет. Земные растения не могут эффективно фотосинтезировать при освещении в одну сотую нормального солнечного. То есть брать СО2 из воздуха, чтобы получать из него кислород на пару лет, стало некому.

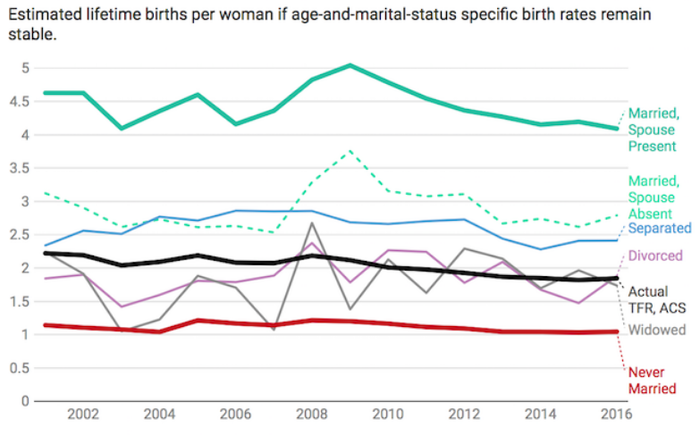

Уровень солнечного освещения в процентах от нормы для лета второго, третьего и четвертого годов после Чиксулубской катастрофы. В первые пару лет устойчивый фотосинтез был невозможен / © Bardeen et al./PNAS

После того как солнечный свет медленно вернулся, мгновенного возврата к нормальному климату тоже не случилось. Десятки лет астероидной зимы привели к резкому разрастанию экзотических во времена динозавров морских льдов. Лед хорошо отражает солнечные лучи, дополнительно охлаждая Землю. Доударное богатство флоры просто не могло быстро вернуться.

Еще более важным источником СО2 мог оказаться сам удар астероида. Он неизбежно должен был выбросить в атмосферу немало углеродсодержащего материала. Вдобавок глобальные пожары от всепланетного огненного дождя тоже внесли в атмосферу немало углекислого газа. По некоторым оценкам, общий вклад Чиксулубского астероида в атмосферу Земли мог составить сотни миллиардов тонн.

В норме СО2 может повысить температуру планеты, поскольку удерживает инфракрасное излучение. Однако при астероидной зиме это не работает: диоксид серы в атмосфере не дает солнечным лучам достигнуть плотной тропосферы. СО2 не может удержать у поверхности достаточно тепла, если этого тепла туда доходит слишком мало.

Итак, резкий всплеск СО2 после удара астероида указывает на ключевое: именно он дал начало мощному всплеску содержания парникового газа в атмосфере, ему же планета обязана вымиранием динозавров. Вулканическая активность в районе Декканских траппов могла усугубить положение, но первый и самый мощный удар по динозаврам нанесла не она.

Почему наземные динозавры вымерли, а птицы и мы — нет

В целом ситуация ясна. Взрыв в 100 миллионов мегатонн на пару лет погрузил планету в сплошную ночь, на много лет — в экстремально холодный климат. Понятно, почему три четверти видов растений и 93% видов млекопитающих умерли. Но ведь часть выжила. Из динозавров выжили и птицы. Почему же наземные динозавры погибли?

Допустим, крупным животным в сложных условиях тяжело пропитаться. Но среди динозавров было немало мелких — размером с человека. Почему они не выжили и потом не дали начало более крупным видам?

Наиболее вероятный ответ на этот вопрос сводится к одному: яйца. Динозавры, как сегодня ясно, их высиживали (в отличие от холоднокровных ящериц). Мезозойская эра не знала такого периода, как после удара Чиксулубского астероида, поэтому высиживать яйца можно было подолгу. Если птицы обычно сидят на яйцах от 11 до 85 дней (крупнейшая из них, страус, — 42 дня), то у наземных динозавров высиживание шло три-шесть месяцев.

Динозавры высиживали свои яйца многие месяцы: привычка, погубившая их в годы тьмы и бескормицы / © Zhao Сhuang

Пока все было хорошо, длительное высиживание шло в плюс нептичьим динозаврам. Ученые считают, что главной причиной длительного высиживания было время, нужное для развития у эмбриона зубов. У современных птиц их нет, что и позволяет им высиживать яйца быстро. Но без зубов многие экологические ниши занять трудно. Беззубым птичьим клювом тяжелее рвать крупную добычу или перетирать грубую растительную пищу. В общем, большинству нелетающих видов зубы явно нужны.

Но после Чиксулубской катастрофы длительное высиживание яиц из плюса стало жирным минусом: с едой было сложно, живых растений нет, травоядные умирают, падаль портится, а выжить может только тот, кто постоянно перемещается, отбирая редкую пищу у обитателей все новых земель. Отложив яйца, перенести их в другое место очень сложно, а в пути трудно согреть (астероидная зима — не шутка). Прокормиться на одном месте даже три месяца невозможно: кругом апокалиптических масштабов катастрофа, нельзя сидеть на одном месте.

Птицы, особенно мелкие, могут высидеть яйца быстро, поэтому они выжили, а число их видов и сегодня почти вдвое больше, чем у млекопитающих. Если честно, тезис «на планете стали доминировать млекопитающие» на самом деле звучит как «среди нелетающих животных стали доминировать млекопитающие».

Сами млекопитающие не вымерли потому, что их беременные самки носят своих детенышей с собой, то есть они не привязаны к одному месту. Яйцекладущие млекопитающие, типа современных ехидн и утконосов, высиживают яйца под землей, где колебания температур меньше. Это также снижало их шансы на вымирание при похолодании..

Что это все нам дает

На первый взгляд, выводы из новой работы довольно банальны. Оказывается, удар в пять миллиардов Хиросим с последующими огненным дождем, мегацунами и десятками лет астероидной зимы могут уничтожить все крупные виды наземных животных. Точно ли нужно доказывать нечто столь очевидное?

Как ни странно, да. Мы уже отмечали: в России до сих пор есть ученые, готовые отрицать, что динозавры вымерли именно после Чиксулуба. На Западе многие исследователи пытались приписать катастрофу, случившуюся 66 миллионов лет назад, вулканам. Выяснить, кто виноват на самом деле, не просто вопрос абстрактного любопытства. Извержения вулканов не предотвратить.

А вот падение на Землю крупных астероидов и комет человечество вполне способно остановить — если захочет создать нужные ракеты с термоядерными боеголовками необходимой мощности. Но без ясных научных данных о том, что именно астероиды — самый опасный фактор для земной жизни, никто не станет вкладывать средства в защиту от них.