«Ну и кто это заказывал?» Пять открытий в науке, которые были случайными

Далеко не все открытия в такой науке, как физика, совершаются целенаправленно. Порой самые значимые данные ученые получают неожиданно.

При изучении научного метода первым делом на ум приходит четкая процедура, которой можно следовать для понимания некоторых естественных феноменов. Начните с идеи, проведите эксперимент, а затем в зависимости от результата либо подтвердите, либо опровергните эту идею. Однако реальный мир намного запутаннее. Иногда при проведении эксперимента можно получить абсолютно отличный от ожидаемого результат. В некоторых же случаях правильное объяснение требует немалой фантазии, выходящей далеко за грани того, что смог бы логически заключить здравомыслящий человек. Можно сказать, что сегодня у нас есть довольно исчерпывающее понимание Вселенной, но история достижения этого понимания полна неожиданностей. И, скорее всего, со временем их будет появляться все больше. Вот пять самых больших из таких «внезапностей».

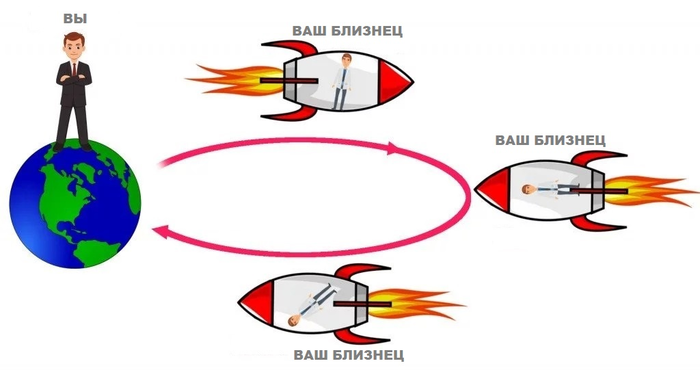

Скорость света не меняется даже при ускорении его источника

Представьте, что вы кидаете мяч так быстро, как только можете. В зависимости от того, какой это вид спорта, ваш бросок может достигнуть скорости до 45 метров в секунду — и это только при броске рукой. А теперь представьте, что вы едете в поезде или летите на самолете с очень высокой скоростью: скажем, 134 метра в секунду. Если вы сбросите мяч с поезда, двигаясь в направлении броска, насколько быстро он будет двигаться? Сложите скорости — и вы получите 179 метров в секунду. А теперь вообразите, что вместо того, чтобы бросить мяч, вы пускаете луч света. Значит, вы прибавляете скорость света к скорости поезда и… получаете абсолютно неверный ответ.

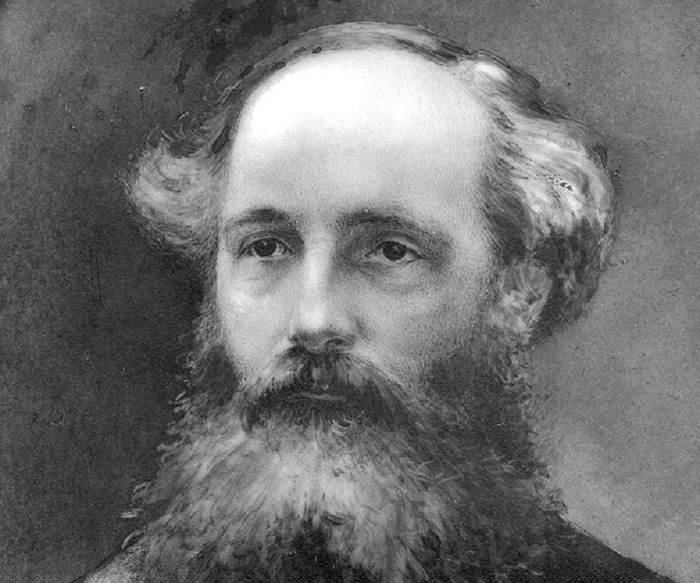

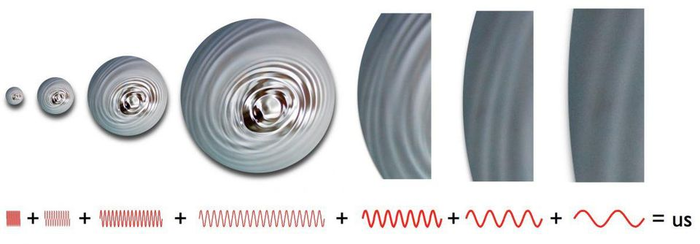

Именно это было центральной идеей Специальной теории относительности Эйнштейна, однако само экспериментальное открытие сделал отнюдь не он. Это в своей работе 1880 года продемонстрировал Альберт Майкельсон. Вне зависимости от того, пускаете вы луч света в направлении движения Земли, перпендикулярно ему или антипараллельно ему, — это не имеет никакого значения. Свет всегда движется с одинаковой скоростью: cо скоростью света в вакууме (299 792 458 метров в секунду). Майкельсон разработал интерферометр для измерения движения Земли через эфир, а вместо этого проложил путь к Теории относительности. Полученная им в 1907 году Нобелевская премия по сей день остается самым важным нулевым результатом в истории науки.

Интерферометр Майкельсона (сверху) показал незначительное смещение в световых моделях (снизу, сплошной линией) по сравнению с тем, что ожидалось в случае истинности галилеевской относительности (снизу, пунктиром). Скорость света была одинаковой, вне зависимости от того, куда был направлен интерферометр — в одном направлении с Землей, перпендикулярно или в обратную сторону / © Albert A. Michelson/E. Morley

«Недостающая энергия» и открытие «призрачной частицы»

Во всех наблюдаемых взаимодействиях между частицами энергия всегда сохраняется. Она может преобразовываться из одного типа в другой — потенциальную, кинетическую, массу покоя, химическую, атомную, электрическую и так далее, — но не может быть создана или уничтожена. Именно поэтому почти век назад ученые озадачились тем, что в некоторых радиоактивных распадах общая энергия их продуктов была ниже, чем у их реагентов. Это привело Нильса Бора к выводу о том, что энергия сохраняется всегда, кроме случаев, когда она теряется. И хотя Бор ошибался, верные идеи были у Вольфганга Паули.

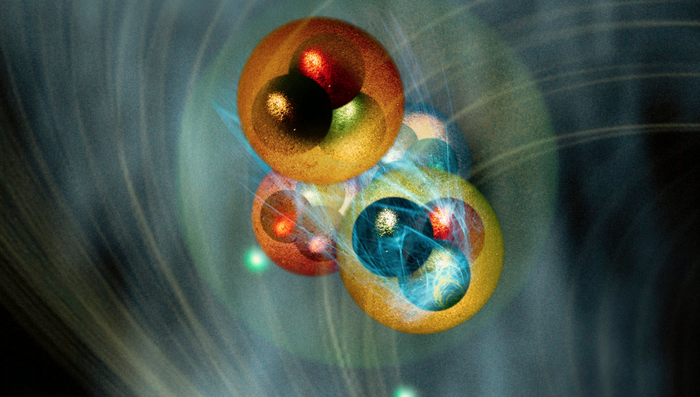

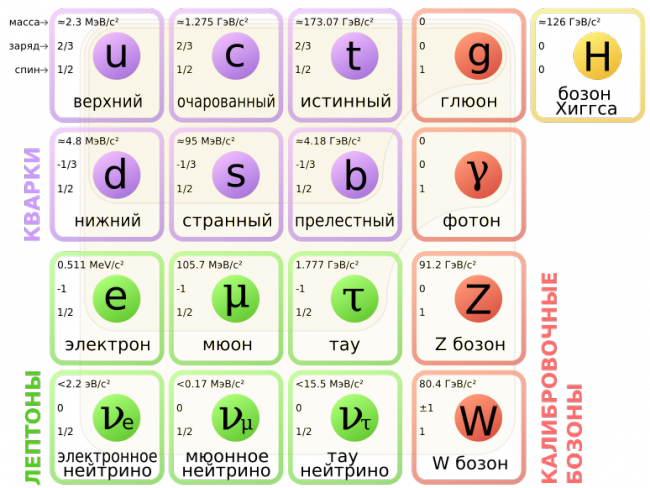

Паули утверждал, что энергия должна сохраняться, и в 1930 году предложил новую частицу — нейтрино. Этот «нейтральный малыш» должен был не взаимодействовать электромагнитно, но при этом иметь миниатюрную массу и уносить кинетическую энергию. Несмотря на то что многие отнеслись к гипотезе скептически, проведенные в 1950-х и 1960-х годах эксперименты в итоге обнаружили как нейтрино, так и антинейтрино, что привело физиков к разработке Стандартной модели и модели слабого ядерного взаимодействия. Это удивительный пример того, как теоретические предсказания порой наталкивают на удивительные прорывы после разработки правильных экспериментальных техник.

99,9% массы атома находится в сверхплотном ядре

Вы когда-нибудь слышали о «пудинговой модели атома»? Сегодня это звучит странно, но в начале XX века это была общепринятая модель атомов, согласно которой атомы состояли из отрицательно заряженных электронов (ведущих себя как сливы), находящихся в позитивно заряженной среде (ведущей себя как пудинг), заполнявшей все пространство. Электроны можно выбить или изъять из атома, что объясняет феномен статического электричества. Долгие годы модель Джозефа Джона Томсона c маленькими электронами в позитивно заряженном субстрате была общепринятой. Пока ее не решил проверить Эрнест Резерфорд.

Резерфорд считал, что при пуске заряженных частиц (продуктов радиоактивного распада) по тонкому листу золота они целиком пройдут через него. И многие из них действительно прошли, но часть удивительным образом отскочила.

«Это было почти столь же невероятно, как если бы вы стреляли 15-дюймовым снарядом в кусок тонкой бумаги, а снаряд возвратился бы к вам и нанес удар», — вспоминал позже Резерфорд.

Схема эксперимента Резерфорда / © CK12

Он обнаружил, что атомное ядро, содержащее почти всю массу атома, было сжато в объем размером в одну квадриллионную (10-15) от всего размера частицы. Так родилась современная физика, заложившая фундамент для квантовой революции XX века.

Нестабильные высокоэнергетические «родственники» обычных частиц

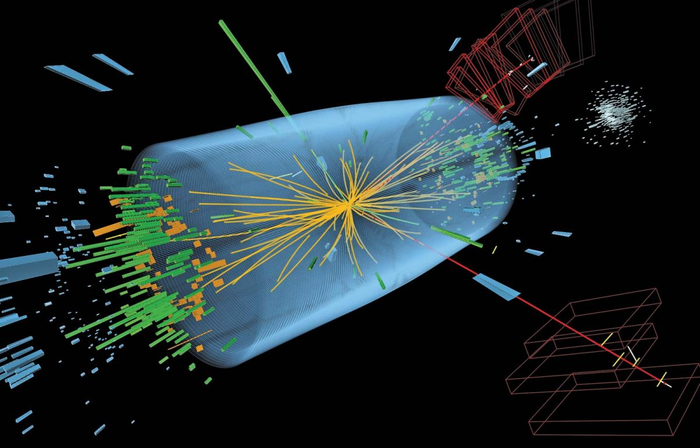

Зачастую говорят, что прорывы в науке встречают не возгласом «Эврика!», а скорее чем-то вроде «Это забавно». Именно это и произошло в фундаментальной физике. Так, если вы зарядите электроскоп — в котором два листа проводящего металла подключены к другому проводнику, — оба листа получат один и тот же электрический заряд и в итоге будут отталкивать друг друга. Если поместить этот электроскоп в вакуум, они со временем потеряют заряд, хотя вроде бы не должны. Лучшая из предложенных идей касательно этой потери заряда заключалась в существовании высокоэнергетических частиц, «бьющих» по Земле из открытого космоса, — космических лучей — и в том, что электроскоп разряжает продукты этих столкновений.

В 1912 году Виктор Хесс провел эксперименты на воздушном шаре в поисках этих высокоэнергетических космических частиц, буквально сразу обнаружив их в большом количестве и став отцом космических лучей. Если соорудить камеру обнаружения с магнитным полем, можно измерить и скорость, и соотношение массы и заряда на основе того, как изгибается след частицы. При помощи этого метода были обнаружены протоны, электроны и даже первые частицы антиматерии, но удивительнее всего то, что Пол Кунце нашел след частицы, похожей на электрон, но в сотни раз превосходящей его по массе.

Фейнмановская диаграмма, описывающая превращение нейтрона в протон, электрон и антиэлектронное нейтрино, объясняющее проблему несохранения энергии в бета-распаде / © Joel Holdsworth

Существование мюона, «живущего» 2,2 микросекунды, было позднее экспериментально подтверждено и зарегистрировано Карлом Андерсоном и Сетом Неддермейером. Когда о существовании мюона узнал нобелевский лауреат Исидор Раби, он сказал: «Ну и кто это заказывал?»

Позже выяснилось, что и у композитных частиц (вроде протона и нейтрона), и у фундаментальных (кварки, электроны и нейтрино) есть несколько поколений более тяжелых «родственников», а мюон стал первым из открытых представителей второго поколения.

Вселенная началась со взрыва — и выяснили это неожиданно

В 1940 году Георгий Гамов с коллегами предложили радикальную идею о том, что расширяющаяся и остывающая сегодня Вселенная была гораздо горячее и плотнее в прошлом. Если погрузиться глубоко в прошлое, мы получим достаточно горячую Вселенную для ионизации всего ее вещества. Если вернуться еще дальше, распадутся атомные ядра. Эту идею называли Большим взрывом, и согласно ей было сделано два важных предсказания:

Вселенная, известная нам, должна иметь в себе материю, состоящую не только из протонов и электронов, но и из смеси легких элементов, сплавленных вместе во времена ранней, высокоэнергетической Вселенной;

Когда Вселенная достаточно остыла для образования нейтральных атомов, появилось высокоэнергетическое излучение, вечно движущееся по прямой линии, пока она с чем-то не столкнется, сместится в красный спектр и потеряет энергию при расширении Вселенной.

Также было предсказано, что этот «космический микроволновый фон» — или реликтовое излучение — имеет температуру всего на несколько градусов выше абсолютного нуля.

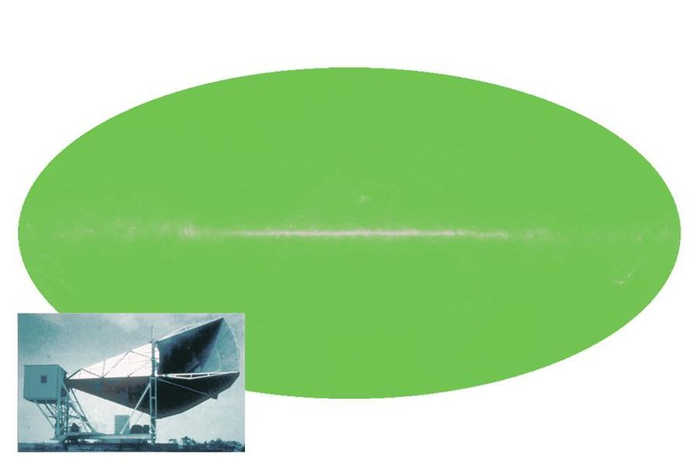

Согласно оригинальным наблюдениям Пензиаса и Уилсона, галактическя плоскость имела несколько астрофизических источников излучения (в центре), но над и под ней наблюдался только практически равномерный фон излучения / © NASA/WMAP

В 1964 году Боб Уилсон и Арно Пензиас случайно увидели остаточное свечение Большого взрыва. Работая с радиоантенной в лабораториях Белла, они обнаружили равномерный шум в любом наблюдаемом участке неба. И это не было Солнце, Галактика или земная атмосфера. Они понятия не имели, что это вообще такое. Ученые решили прочистить внутреннюю часть антенны швабрами, прогнав в процессе голубей, но шум не пропал. Только после того, как они показали результаты физику, знакомому с детальными предсказаниями группы из Принстона (Роберт Дикке, Джеймс Пиблс, Дэвид Уилкинсон и другие) и радиометром, который они строили для регистрации именно этого типа сигнала, стало понятно, насколько важна их находка. Так впервые в истории науки появились данные о происхождении Вселенной.

Оглядываясь на весь объем научных знаний, доступных сегодня, на силу научных предсказаний и на то, как столетия открытий изменили жизнь человечества, хочется думать, что наука — постоянная прогрессия идей. Однако это едва ли можно сказать об истории науки, полной сюрпризов и противоречий. Ученые, работающие на ее переднем крае, сталкиваются с рисками, исследуют новаторские сценарии и «бьют» в цели, по которым никто не бил раньше. Пусть истории, к которым мы обратились в этой статье, и полны успешных открытий, реальная история науки кишит тупиками, неудачными экспериментами и элементарными ошибками. Но, как бы то ни было, открытый ум, готовность и возможность испытывать идеи, а еще способность учиться на основе полученных результатов и пересматривать сделанные выводы — все это помогает не дать науке погрузиться во тьму и стремится к свету новых знаний.