shebuk

Астрофизики обнаружили, что галактические нити вращаются

Галактические нити крупномасштабной структуры Вселенной тянутся на сотни миллионов световых лет — и, как оказалось, вращаются, увлекая в движение все свои галактики.

©AIP, A. Khalatyan, J. Fohlmeister

Ничто в космосе не находится в покое. Все движется и вращается: Земля, Солнце, Млечный Путь — а возможно, и вся Вселенная. Новая работа ученых из Потсдамского астрофизического института показала, что вращение происходит и на самых больших космологических масштабах, вовлекая филаменты, растянутые между галактиками на расстояния в сотни миллионов световых лет.

По современным представлениям, крупномасштабная структура Вселенной образована колоссальной сетью темной материи, на которой концентрируется и обычное вещество. Проходя между пустотами-войдами, они соединяют большие скопления галактик и сами собирают вокруг себя галактики и газ. На масштабах в сотни миллионов световых лет эта сеть проявляется в виде галактических нитей, филаментов. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Nature Astronomy, продемонстрировали, что они тоже вращаются.

Для этого Пэн Ван (Peng Wang), Ноам Либескинд (Noam Libeskind) и их коллеги использовали данные обзора SDS, который обследовал сотни тысяч галактик. Ученые локализовали положение некоторых из этих галактик на разных участках галактических нитей. Затем их спектр проанализировали, чтобы определить движение каждой галактики по эффекту Доплера — изменению частоты излучения из-за движения источника относительно наблюдателя.

Такая работа показала, что галактики разделяются на две группы, демонстрирующие красное либо синее смещение, двигаясь от нас или к нам. Это говорит о том, что они находятся на разных сторонах галактических нитей, которые при этом вращаются как целое (хотя из-за технических сложностей достоверно продемонстрировать это удалось не во всех случаях и не для всех рассмотренных филаментов).

Любопытно, что вращение было тем более выраженным, чем выше массы галактических скоплений, которые соединяют такие нити. Возможно, именно их мощная гравитация каким-то образом запускает или поддерживает это вращение и, по словам авторов работы, делает галактические филаменты «самыми крупными объектами, имеющими угловой момент».

Зубастый «динозавр-колибри» оказался древней ящерицей

Палеонтологи поставили точку в спорах о странном животном, найденном в янтаре мелового периода: это не примитивная птица, еще сохранявшая зубы в клюве, а древняя чешуйчатая ящерица.

Реконструкция Oculudentavis naga / ©Stephanie Abramowicz, Peretti Museum Foundation

В прошлом году китайские палеонтологи представили удивительную находку — фрагмент древнего янтаря, который великолепно сохранил останки одного из самых миниатюрных динозавров в истории. Образец датировали возрастом около 99 миллионов лет. По крошечному (чуть больше семи миллиметров) черепу ученые описали новый вид летавших динозавров Oculudentavis khaungraae, который при размерах, сравнимых с колибри, еще сохранял в клюве десятки мелких и острых зубов.

Уже тогда работа вызвала споры, поскольку многие детали анатомии животного были слишком непохожи ни на динозавров, ни на птиц. На это указывает и свежая работа европейских ученых, которые обнаружили и изучили новые останки, тоже сохранившиеся в янтаре. Статья Арно Боле (Arnau Bolet) и его коллег из Каталонского института палеонтологии опубликована в журнале Current Biology.

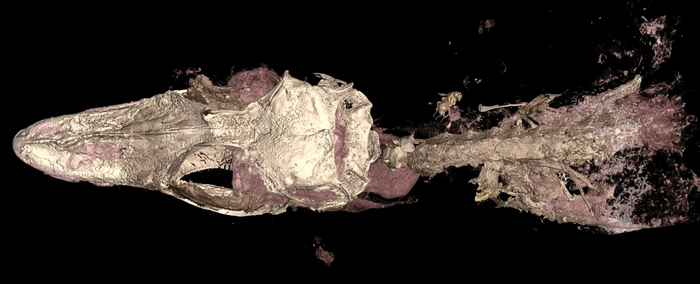

3D-модель новой находки: в янтаре сохранились не только кости, но и фрагменты мягких тканей, включая некоторые чешуйки / ©Edward Stanley

Авторы отмечают, что зубы животного напрямую соединялись с костями челюсти, что нехарактерно для имевших зубы предков современных птиц. Кроме того, новый образец сохранил отдельные чешуйки, покрывавшие кожу головы, а форма его чешуйчатой кости, расположенной в задней части черепа, близка к форме, свойственной чешуйчатым рептилиям (Squamata), к которым относят змей и ящериц, но не птиц и динозавров.

Судя по всему, они принадлежат не тому же, но близкородственному виду: авторы назвали его Oculudentavis naga. Вместе с O. khaungraae они представляют вымершую группу чешуйчатых рептилий, прежде неизвестных ученым.

Показано, что самые ранние воспоминания у человека могут формироваться в возрасте от двух лет

Ученый из Канады продемонстрировал, что дети способны запоминать многое из своей жизни в более раннем возрасте, чем предполагалось.

Показано, что самые ранние воспоминания у человека могут формироваться в возрасте от двух лет / ©Getty images

Результаты работы опубликованы в журнале Memory. Психолог из Мемориального университета Ньюфаундленда (Канада) Кэрол Петерсон на протяжении 21 года проводил исследование, в котором подтвердил, что люди примерно с двухлетнего возраста помнят больше, чем принято считать.

Просто воспоминания эти неосознаваемые. Опросы 992 человек показали, что многие люди без труда вспоминают раннее детство. Показания 697 участников затем подвергли проверке при помощи данных, полученных от их родителей.

Оказалось, зачастую датировка этих воспоминаний ошибочна: люди думают, что в момент искомых событий они были старше, чем есть на самом деле. Чтобы подкрепить свои выводы, исследователь провел обзор соответствующей литературы.

Психологу даже удалось выяснить, почему эти воспоминания сдвигаются во времени. Он предполагает, что это связано с так называемым эффектом телескопирования: чем более отдалено воспоминание, тем оно кажется ближе, нежели есть на самом деле. Однако, если ребенок или взрослый вспоминает событие, произошедшее с ним после четырех лет, этого не происходит.

Такие знания, по словам Петерсона, могут помочь найти методы, позволяющее «вытащить» из памяти больше детских воспоминаний. А это, в свою очередь, поможет, к примеру, в терапии некоторых психологических травм.

Ученые выяснили, как научить военных распознавать замаскированные объекты

И не только военных, но и обычных людей. Оказалось, для этого понадобится не более пары недель специальной подготовки. Причем человек может правильно распознавать цель, даже если ему не сказали, что конкретно нужно найти.

Ученые выяснили, как научить военных распознавать замаскированные объекты / ©Getty images

Работа опубликована в Cognitive Research: Principles and Implications. Умение распознавать маскировку полезно — прежде всего в военном отношении. Например, чтобы определять точное местонахождение снайпера.

Нейробиологи из Университета Огасты (США) провели эксперимент с участием специально обученных добровольцев, которые распознавали на экране компьютера замаскированные объекты. Надо сказать, что у всех испытуемых было нормальное зрение.

Метод распознавания маскировки разработали сами авторы статьи. Кроме этого, участники эксперимента не получали никакой специальной подготовки и ничего не знали о локализации замаскированных целей. Интересно, что добровольцы смогли распознавать, что картинка отличается от предыдущей или на ней что-то не так, даже если на изображении не присутствовало никаких конкретных замаскированных объектов, но было некое несоответствие стандартам.

Ученые выяснили, что обучение действует не на всех в равной степени: кто-то способен к нему больше, кто-то — меньше. Почему так происходит, исследователи намерены выяснить в будущем. В целом специалисты показали, что обучить этой технике можно практически любого человека всего за две недели. По их словам, такие исследования очень важны для военных нужд.

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

В 2017 году от рака умерло 9,6 миллиона человек, и с каждым годом эта цифра будет расти. Есть ли способы остановить наступление этой болезни на человеческие жизни?

Обещания “лекарства от рака” не нужно воспринимать всерьез, чтобы не разочаровываться потом лишний раз. Однако смертность среди заболевших действительно падает. К тому же есть способы намного снизить вероятность начала заболевания / ©genekor.com

В новостях постоянно мелькают истории о все новых методах борьбы с раком. Со стороны может показаться, что это просто еще одна болезнь, которую медицина вот-вот победит. На деле все совсем не так. Избавиться от рака вовсе человечество не сможет. Правда, уже известно, кто страдает от него вдвое реже других. Но присоединение к этому клубу «ракоустойчивых» обойдется дорого, причем заплатить придется вовсе не деньгами. Попробуем разобраться, почему так.

Опухоль: случайная ошибка копирования генов или что-то совсем другое?

Чтобы понять, как бороться с болезнью, надо выяснить, что она собой представляет. Трудно лечить то, что не можешь понять. И вот с осознанием истинных причин рака пока все не так хорошо.

В школе нам объясняют, что рак — следствие простых ошибок при делении наших клеток. Во время такого деления молекулы ДНК копируются, и на три миллиарда «букв» какое-то количество ошибок неизбежно. В итоге ошибки накапливаются. И рано или поздно обычная, смертная клетка человека становится бессмертной — в том смысле, что может делиться неограниченное количество раз и жить бесконечно долгое время, до тех пор, пока получает питательные вещества. Начиная быстро делиться, раковые клетки в прямом смысле теснят здоровые, приходят боль, нарушения в работе органов, смерть.

Такая схема появления рака интуитивно кажется довольно логичной. Но у нее есть недостатки: статистика и среди разных видов, и внутри вида людей не поддерживает гипотезу, что рак — следствие случайных ошибок, по принципу «со всеми бывает».

Если бы было так, рак встречался бы тем чаще, чем больше в организме клеток. На деле нет ничего дальше от истины. Каждый двадцатый слон за свою жизнь столкнется с этой болезнью, хотя слоны, как и люди, живут долго и, достигнув взрослого возраста, практически не гибнут от инфекций и хищников.

Если бы частота превращения здоровой клетки в раковую была “естественной”, неизменной величиной, слоны вообще редко доживали бы до взрослого возраста / ©Wikimedua Commons

В мире в целом каждый пятый человек за свою жизнь столкнется с раком, а в развитых странах — двое из пяти. У слона при этом в 100 раз больше клеток, чем у нас. Конечно, некоторые из них могут делиться чуть медленнее, но никак не в 100 раз. Есть примеры и жестче: киты. У кита клеток может быть и в тысячу, и даже в десять тысяч раз больше, чем у человека. Но рак у них, возможно, встречается еще реже, чем у слонов.

Проницательный читатель скажет: ну чего вы сравниваете нас со слонами с китами. Очевидно, что у них другие гены. Крупные животные не могут иметь такую же вероятность возникновения рака, что и мелкие: тогда бы они в сто-тысячу-десять тысяч раз чаще умирали от опухолей. То есть попросту не доживали до взрослого возраста. Ясно, что эволюция должна была дать им генетическую защиту.

Это правда: такая защита у слонов есть. Речь о гене TP53, который отвечает за синтез белка p53, подавляющего развитие опухолей в организме млекопитающих. У нас этот ген всего один, у слонов их 20 копий. У китов механизмы защиты от превращения обычных клеток в раковые существенно отличаются, но они ничуть не хуже слоновьих.

Горбатые и иные киты имеют в 1000-100 тысяч раз больше клеток, чем мы, живут долго, но рак среди них редкость / ©Wikimedia Commons

Среди образованных людей распространено другое заблуждение. Якобы рак — это естественный процесс (как и любые ошибки), который стоит в конце жизненного пути любого существа, если оно не умирает от инфекции или хищника. Поэтому, считают многие, чем больше развивается медицина, чем дольше живет человек, тем больше нас будет умирать от рака.

Эта гипотеза при внешней логичности не выдерживает проверки фактами. Киты живут до 200 лет. Взрослые особи их крупных видов практически недоступны хищникам, да и эпидемиям. Если бы рак был естественным концом многоклеточного организма, киты умирали бы именно от рака — и примерно тогда же, когда и люди. А это значит, что до 200 лет дожить им не грозило бы вовсе. Увы, киты не в курсе человеческих гипотез, поэтому продолжают наслаждаться долголетием.

Из примера со слонами очевидно: у природы есть эффективные механизмы защиты от рака. Почему же она не применяет их на более мелких организмах, а не только на слонах с китами?

Вопрос этот возникает сам собой, но по сути он неверен. Эволюция отлично защитила от рака довольно мелкие организмы. Например, голые землекопы (небольшие грызуны) на сегодня дали всего пару случаев рака — и всего один из них в теории мог быть смертельным. Да и там речь идет о раке, полученном в неестественных для этого организма условиях.

Голый землекоп в природе обитает на большой глубине, где кислорода не более 9%, а раком он заболел в исследовательском центре, при 21% кислорода в воздухе. Если нас вечно держать при 45% кислорода, вместо привычных для надземных существ 21%, частота разных болезней для нас тоже бы изменилась.

Голый землекоп много меньше нас, но почти не болеет раком. Слоны с китами много больше нас, но болеют раком много реже. В чем дело? Почему мы, люди, такие, как бы это сказать помягче, невезучие? Отчего эволюции, кажется, плевать на защиту нашего вида от рака?

Чем обычные люди уступают сектантам, заставляющим женщин стирать руками

Частота заболеваний раком на протяжении последних десятилетий резко растет, и чем более развита страна — тем быстрее. Но есть исключения — и большие. К примеру, в США живут много различных сектантов, в том числе амиши. Их религиозные взгляды запрещают использовать автомобили, телефоны и прочий интернет. Даже механизация сельского хозяйства (они в основном фермеры) там запрещена (правда, разрешены выращивание ГМО-растений и использование пестицидов).

Амиши пашут конным плугом. Несмотря на это, их фермы экономически успешны, а численность их населения удваивается раз в пару десятков лет / ©geneticliteracyproject.org

Так вот: они болеют раком на 40% реже соседних с ними не-амишей, живущих в тех же самых районах Соединенных Штатов. Может, дело в том, что амиши не курят? Да, вероятность раковых заболеваний, связываемых с курением (легких, дыхательных путей), у них на 63% ниже, чем у не-амишей из той же зоны. Но сам факт того, что она ниже не на 100%, показывает: рак, «связанный с курением», в 37% случаев может быть связан совсем не с курением.

Самое главное: виды рака, не связанные с курением, у амишей встречаются на 28% реже, чем у обычных людей тех же возрастных групп. Между тем, поскольку амиши положительно относятся к вакцинации и медицине вообще, их продолжительность жизни так же высока, как и у не-амишей-американцев.

Особенно интригует то, что все попытки найти у этих сектантов хоть какие-то гены, дающие им устойчивость к опухолям, показали нулевой результат (чтобы пройти по этой ссылке, надо включить VPN). Вдобавок их диета с антираковой точки зрения небезопасна: много жиров, калорий и сахара — того, что, как нам часто говорят, повышает риск опухолей. Вывод: что-то резко снижает частоту рака среди них. Но это что-то не гены, как у слонов, а образ жизни, причем в основном дело вовсе не в отказе от курения и уж точно не в здоровом питании.

Многие считали, что от рака их защищает повышенная физическая активность. Если у вас нет интернета, телефона и телевизора с машиной, вы неизбежно будете ходить, например. В самом деле, амиши-мужчины делают 18 тысяч шагов в день, амиши-женщины — 14 тысяч. Типичный американец делает в два-три раза меньше в сутки. В итоге избыточный вес имеет только один из 25 человек, а среди американцев в целом — каждый третий (средний русский сильно ближе ко второй цифре). Но проблема в том, что рак реже встречается и среди амишей-ремесленников, отошедших от сельского хозяйства. И среди тех из них, что все же имеют избыточный вес.

Еще хуже то, что среди спортсменов из среды обычных людей физическая активность выше, чем у амишей, а частота курения такая же исчезающей низкая, но никакого падения частоты рака на 40% среди них и близко нет. Например, у мужчин-спортсменов рак на 11% реже, чем у их сверстников-неспортсменов.

Да, есть группы спортсменов, среди которых вероятность рака даже ниже, чем у амишей. Это бегуны на средние дистанции, они получают злокачественную опухоль на 49% реже, чем обычные люди, бегуны на длинные дистанции — на 43% реже. Легкоатлеты-прыгуны показывают те же «минус 40%», что и амиши. Однако все эти виды спорта предельно далеки от занятий упомянутых сектантов. Они вообще не бегают, только ходят, в том числе за плугом. Значит, их нагрузки отнюдь не легкоатлетические и ближе к иным видам спорта, которые не могут снизить риск развития рака на 40%. Опять от нас что-то ускользает, верно?

Размножайся или умри

Группа швейцарских ученых однажды задумалась: как же это так? Какой смысл эволюции допускать наличие у людей массовой «встроенной» в их гены болезни, которая мешает размножаться? Всегда эволюция делала все для улучшения условий размножения, отбирала тех, кто умирает реже, размножается лучше, а тут вдруг что, солнечный удар у нее случился?

Молодые мужчины племени водаабе, Чад, с “боевым” макияжем на конкурсе по выбору женихов невестами. Зубы и белки глаз выставляются напоказ, поскольку по ним девушки выбирают будущих мужей. Их поведение может показаться не таким смешным, если вспомнить, что именно за счет раннего вовлечения в многочисленные семьи эти мужчины будут иметь меньшую вероятность рака, чем их сверстники из западного мира / ©cnn.com

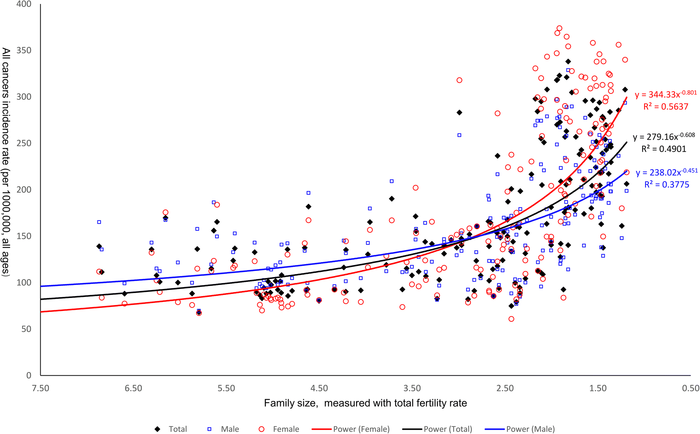

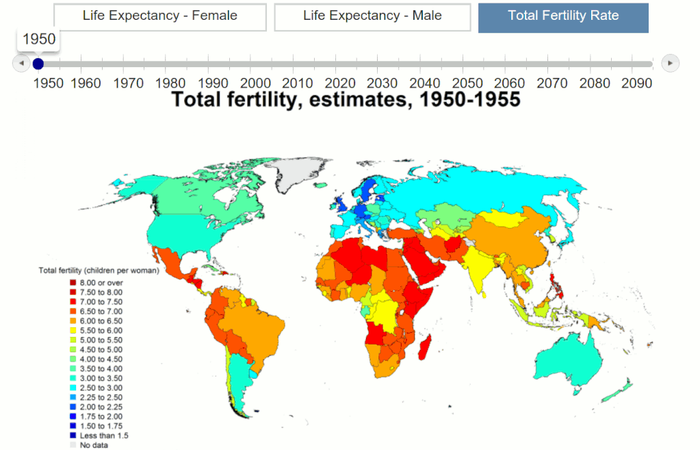

Исследователи выяснили, как часто рак возникает у людей, имеющих разное количество детей. «Внезапно» оказалось, что эволюция не изменила себе. Там, где женщины в семьях рожали в среднем по 7,5 ребенка, вероятность заболеть раком за всю жизнь была в 2,79 раза ниже, чем в семьях, где женщины рожали в среднем менее полутора детей.

По вертикальной оси вероятность заболеть раком, по горизонтальной — число детей, приходящихся на одну женщину-мать в семье. Красная линия показывает судьбу женщин, синяя — мужчин, черная — среднюю для обоих полов / ©Wenpeng You et al.

Как мы видим, вероятность заболеть раком практически любой житель России запросто может уронить в разы. Среднее число детей на женщину в нашей стране редко достигает даже двух. Достаточно завести четверых, чтобы риск развития рака упал в пару раз. Причем исследователи подчеркивают, что такое соотношение наблюдались после выравнивания по возрастным группам (то есть с учетом разной продолжительности жизни в разных странах). После любой коррекции по ВВП, урбанизации и так далее. Это общее правило, и с биологической точки зрения оно вполне логично.

В самом деле, с точки зрения эволюции особи, не желающие размножаться, — это балласт. Они не просто бесполезны, но даже вредны: если бы их не было, доступные им материальные ресурсы оказались бы у тех, кто хочет размножаться.

Рак в каком-то смысле служит налогом на бездетность. Только если такой налог советского времени платили деньгами, то его биологический аналог платят головой. Убивая десяток миллионов человек в год, рак больше всего делает это в странах с минимальной скоростью размножения, тем самым уничтожая тех, кто с точки зрения дарвиновской приспособленности малополезен (малодетные) или вообще вреден (бездетные).

Стоит обратить внимание: правило работает не только для женщин, но и для мужчин. На первый взгляд, это интригует. С женщиной все понятно: когда она беременна или кормит ребенка грудью, у нее иной гормональный фон и так далее. Легко представить ситуацию, когда этот фон как-то влияет на ее устойчивость к раку, повышая ее. Но что с мужчиной? Ведь, согласно графику выше, вероятность умереть от рака у него так же зависит от числа детей у его долговременной сожительницы.

Какой механизм позволяет ему избегать рака, не ясно. Известно, что мужчины в браке могут несколько терять в уровне тестостерона, но регулярное взаимодействие с близкими может поднимать у них уровень окситоцина. Подобные гормональные изменения способны как-то влиять на устойчивость к раку, хотя, конечно, на сегодня конкретные механизмы такого влияния не ясны.

Теперь нам несложно понять, отчего это амиши на 40% реже простых американцев болеют раком. Вариантов нет: в их семьях женщины рожают по несколько детей, не менее 4,2. А средний американец не видит от своей жены и двоих. Было бы удивительно, если бы амиши после этого не имели меньшей частоты рака, чем их сверстники-несектанты.

Кстати, рождаемость амишей настолько велика, а рождаемость их сограждан-несектантов так мала, что американские демографы даже в шутку подсчитали, когда абсолютно все жители Штатов будут амишами. Впрочем, это случится не ранее чем через несколько веков, даже если случится.

Императив «размножайся или умри» неплохо объясняет как то, почему рак все чаще встречается в западном мире (рождаемость падает), так и то, почему он там «молодеет». Поясним: в обществе с хорошей медициной примерно половина раковых больных старше 70 лет. То есть вероятность рака с возрастом растет. Скажем, в США еще несколько десятков лет назад рак среди лиц 25-39 лет был сравнительно редок. И биологически это, кажется, имеет смысл: это наиболее фертильный возраст. Убивать особь такого возрастного диапазона, с точки зрения эволюции, не имеет смысла.

Однако рождаемость в Штатах падает, как и везде. Фертильный возраст сопровождается все меньшей фертильностью. Поэтому за 1975-2015 годы частота рака среди женщин 25-39 лет там растет на 1,15% в год, а для мужчин — на 0,46%. Причем процесс набирает обороты: к 2030-му в США частота возникновения рака у 25-39-летних вырастет на 11-12%, уверены авторы соответствующей работы.

Поэтому идея «рак — дело пожилых» становится все менее верной. В будущем этот процесс может дополнительно усилиться, благо число детей на одну женщину не стоит на месте — и движется оно вовсе не вверх.

Ждать ли лекарство от рака?

Человечество за последние века привыкло, что хитроумные ученые изобретают все больше и больше лекарств от самых разных болезней. Это и вакцины от традиционных инфекций, и антиретровирусная терапия от ВИЧ. Едва ли не каждый день СМИ рассказывают, как появляются все новые средства, обещающие покончить с раком. Еще чуть-чуть, кажется нам, еще немного — и он будет побежден.

Скажем честно: это не случится ни в каком обозримом будущем. Множество новых способов борьбы с раком, разумеется, крайне полезны, благо повышают вероятность выжить для тех, кто уже получил злокачественное новообразование. Но не более того. «Вакцины» и лекарства никогда не смогут на самом деле заставить рак отступить. Причина в том, что вакцины эффективно работают только против конкретных типов клеток (или вирусов).

Стоит возбудителю получить генетические отличия от того «образца», на котором тренировали вакцину, как она перестанет эффективно обучать иммунную систему атаковать «цели». Именно поэтому против гриппа приходится все время создавать новые вакцины: он исключительно быстро, в сравнении с другими вирусами, мутирует. Еще быстрее мутирует ВИЧ.

Но все это ерунда в сравнении с изменчивостью рака. Раковые клетки — обычные человеческие, просто работа некоторых генов в них пошла не так. У каждого человека ДНК слегка отличается от другого человека, а значит, число «целей» у антираковых вакцин исчисляется миллиардами. Создавать под каждого индивидуальную эффективную вакцину — нечто такое, что нам не первый год обещают. Только мы не советовали бы ставить деньги — или надежду на спасение жизни — на такие обещания.

Аналогичная ситуация с лекарствами. Убить раковую клетку (похожую на обычную человеческую), не уничтожив сходные по ДНК клетки вокруг нее, крайне сложно. Иногда это удается, часто — нет. Работа врачей-онкологов похожа на закатывание Сизифом камня в гору. Только они удалили опухоль либо вылечили ее радиацией или химиотерапией, как раковые клетки разбежались по всему организму и дали там метастазы.

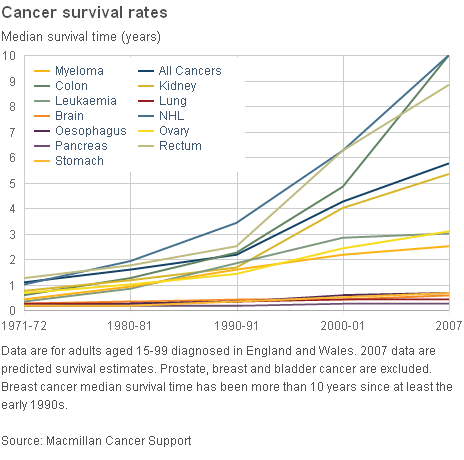

Число лет жизни среднего ракового больного после постановки диагноза за последние десятки лет выросло во много раз. Темно-синим цветом показана усредненная вероятность для всех видов рака / ©Macmillan Cancer Support

Врачи сильно поднимают шансы выжить в этой борьбе, но они пока не творят чудеса. Повысить процент выживших после рака они могут, но остановить смертность от него — нет. Механизм ликвидации малодетных и бездетных по-настоящему сложен и эффективен. Победить его — задача на сегодня неподъемная.

Не стоит надеяться и на генетическое редактирование, о котором так много разговоров. Во-первых, возможности даже лучших технологий в этой области пока малы. CRISPR хорошо и безошибочно работает только на страницах восторженных научпоп-СМИ. В реальной жизни все более грустно. Он систематически правит не те гены и не так, как надо, а те, что надо, исправить может не всегда.

Во-вторых, надо понимать, что в области генного редактирования людей бесплатные завтраки часто бывают с крысиным ядом внутри. Мы, на самом деле, не знаем точных функций всех тех сотен генов, изменения в которых могут привести к раку. Запросто может оказаться, что, улучшив их в плане устойчивости к раку, мы ухудшим какую-нибудь иную их функцию: скажем, ухудшим работу мозга человека с отредактированным геномом. Как этого избежать — вопрос сложный. К счастью, пока он даже не стоит, потому с методами типа CRISPR эффективное «антираковое» редактирование генов нереально во всем обозримом будущем.

А рекомендации будут?

Мы не любим загадывать загадки: от них в голове один беспорядок. Но вынуждены признать: как бороться с раком обычному современному человеку — загадка.

Нет, само собой разумеется, что ежегодное обследование у врачей резко повышает шансы выжить у любого заболевшего. Но в идеале хорошо бы вообще избежать заболевания. Однако все способы это сделать выглядят, как бы это сказать,.. сложными для современного человека.

Конечно, вы можете стать бегуном на средние дистанции — до трех километров. Но из того факта, что профессиональные спортсмены-«середняки» (мужчины, по женщинам, увы, таких исследований на большей выборке нет) до старости болеют раком на 49% реже их обычных сверстников, не следует, что так произойдет и у вас. Скорость бега спортсменов-любителей по всему миру падает: в 70-х она была заметно выше, чем сейчас. Почему так, вопрос второй: скорее всего, виновато падение уровня тестостерона у мужчин, идущее примерно на 1% в год.

Ниже скорость бега, ниже нагрузка на организм, меньше включаются те факторы, что снижают вероятность ракового заболевания. Чтобы уронить ее вероятность на 49%, надо бегать не «для удовольствия», а на нормальное время. Допустим, вам надо пробегать три километра быстрее, чем за 12 минут. Отметим: это условная цифра, реальные результаты профессиональных бегунов еще выше и еще более труднодостижимы. Многие ли из наших сограждан захотят совершить такое? Не будем себе врать: вопрос был чисто риторическим. Антиопухолевый эффект от физической активности «для удовольствия» много ниже и не затрагивает многие виды рака.

В теории есть метод профилактики рака, доступный практически каждому здоровому человеку: завести семью и несколько детей. Эффект, по сравнению с бессемейностью или одним ребенком, будет примерно такой же, как при «профессиональном» беге на среднюю дистанцию.

Но взглянем правде в глаза: это противоречит тому, что современный образ жизни сделал модным. Культурными образцами в сегодняшнем мире служат западные страны и западный же образ жизни. Везде, куда он проникает, рождаемость неизбежно падает — и падает сильно. Достаточно оглянуться вокруг на городской улице, чтобы понять: Россия — типичный пример подобной далеко зашедшей вестернизации.

Хорошо видно, что рождаемость в мире падает и будет продолжать падать во всем обозримом будущем. Следовательно, вероятность заболеть раком будет расти, что и наблюдается на практике / ©Wikimedia Commons

Большинству из нас свойственно попадать под влияние образа жизни и ценностей, принятых среди окружающих. Поэтому никаких нескольких детей у подавляющего большинства жителей страны типа России никогда не будет. В такой обстановке даже три километра за 12 минут более реалистичный способ «убежать от рака», чем многодетность.

Какие еще тут можно дать рекомендации? Определенно, можно никогда не курить (до десятка процентов снижения вероятности рака). Можно не жить рядом с угольными электростанциями, благо микрочастицы от несгораемых компонентов углей действительно канцерогены. Стараться поменьше вдыхать автомобильные выхлопы и не сидеть с подветренной стороны костра. Ни в коем случае не стоит вдыхать дым от сжигаемого в костре пластика, мусора или листьев: там микрочастиц намного больше, чем в дыме от обычного костра. Избегайте стоять рядом с палом травы или большим пожаром. Поменьше пейте газировку: люди, которые потребляют ее много, чаще остальных попадают к онкологу.

Но все это банальные рекомендации, которые стоит соблюдать, даже если вы в жизни не задумывались об этой болезни. И все они могут снизить частоту рака примерно на десяток процентов, не больше.

По-настоящему эффективные способы сильного снижения вероятности рака есть. Но применить их на практике трудно. А если вы не профессиональный бегун, амиш, житель некоторых стран Африки или кто-то еще, настолько же далекий от среднестатистического человека, — чрезвычайно трудно.

В вакцинах найдены «раковые гены человека»: чушь или правда?

Отдельные «раковые» гены человека определенно могут попасть в вакцины — более того, они делают это десятилетиями. Вот только никакого риска для вакцинируемых в этом нет.

Анонимные антивакционаторы утверждают, что нашли гены рака в популярной вакцине, однако “открытие” на самом деле не несет ничего нового или опасного /©NIAID/Flickr

Сайты антипрививочной направленности утверждают: «Медицинская мафия во главе с психически больными руководителями ради наживы стала добавлять в вакцины клетки абортированных человеческих эмбрионов. Однако эти клетки, в свою очередь, модифицированы раковыми генами человека…» (цитата взята с реального ресурса, любой читатель сам может ее нагуглить).

Оставим в стороне слова «мафия» и «психически больные». Правда ли, что в вакцины добавляют клетки абортированных эмбрионов человека? И в самом ли деле их модифицируют «раковыми генами»? Попробуем разобраться.

Зачем вакцинам клетки погибших эмбрионов

Вакцина — это препарат, способствующий выработке у вакцинированного человека устойчивости к возбудителю той или иной болезни. Чтобы «натаскивать» наши иммунные клетки на «противника», нужно показать иммунитету, как его противник выглядит. Но чтобы человек от такого «показа» не заболел, при изготовлении вакцины возбудителя надо либо ослабить, либо убить, либо изъять из его состава только некоторые соединения (белки, токсины), которые встречаются исключительно у возбудителя.

Но чтобы получить такой ослабленный/убитый/«расчлененный на белки» возбудитель, его сперва надо где-то вырастить. И это большая проблема. Дело в том, что нельзя дать вирусу гриппа искусственную лабораторную питательную среду и ждать, что он отлично размножится. Он не будет ею питаться.

Для ряда возбудителей — особенно тех, что человек недавно получил от других видов — проблемы нет. На тканях курицы и ее яиц можно выращивать большие объемы вируса гриппа (а для массового изготовления вакцин нужны именно большие объемы), кори и много чего еще.

Вакцину кори можно размножать на яйцах, но многие вирусы хотят размножаться только в человеческих клетках /©Wikimedia Commons

Однако ряд вирусов сожительствует с нашим видом слишком давно и не хочет размножаться на образцах ткани других видов. Краснуха, гепатит А и ветрянка — и не только они, к сожалению — хотят жить с человеком и вне его клеток не размножаются. Их выращивают на клетках человеческого происхождения при пониженной температуре, чтобы вирус приспособился жить именно при ней. Когда такой вирус попадает в человека, он не может в нем быстро размножиться: слишком жарко. Зато наш иммунитет получает шанс потренироваться на таком «хромом» вирусе, чтобы затем уничтожить уже и его полноценного собрата, подхваченного вне вакцинации.

Казалось бы, что проще, чем взять клетку кожи обычного здорового человека из лаборантов и размножать вирусы на ней. Увы, это утопия. В наши обычные, здоровые клетки встроен механизм самоликвидации: через определенное количество делений они стареют и гибнут. А это нежелательно: по мере деления и гибели старых клеток генетический состав клеточной линии меняется.

Если мы хотим, чтобы параметры вакцины были стабильными — а любое отклонение от них может дать вакцине больше активности возбудителя, что опасно для вакцинируемого, — мы должны выращивать возбудителя в стабильных, неизменных и контролируемых условиях. То есть в таких, которые обычные, здоровые клетки человека из-за встроенного в них механизма самоликвидации просто не могут обеспечить.

Значит, для создания питательной среды для ослабляемых возбудителей (главного компонента вакцины) нужны человеческие клетки (диплоидные, в других вирусы редко хотят жить), где механизм самоликвидации или вынут вовсе, или «счетчик» числа делений клетки сработал ограниченное количество раз. Первые — это раковые клетки. Вторые — клетки человеческого эмбриона, например.

Источников и тех, и других хоть отбавляй, случаев рака и абортов десятки миллионов ежегодно. Но нам нужны клетки с максимально стабильными параметрами, поэтому лучше взять клетки эмбрионов однажды и использовать их долго.

Практически все вакцины в мире делаются на основе клеток, взятых у двух эмбрионов, погибших в результате двух абортов в 1960-х. Один из них был здоровый мужской эмбрион из Швеции. Второй происходит из Британии (клеточная линия MRC-5): тот аборт сделали по «психиатрическим показаниям», и что там с матерью — не ясно. Британия середины прошлого века была страной, где гомосексуалистов химически кастрировали, чем доводили до самоубийства, а «психически неполноценных» могли принудительно подвергнуть аборту.

В чем итальянские исследователи обвиняют вакцину Priorix Tetra

Итальянская группа, называющая себя Corvelva, полностью прочитала геном, содержащийся в вакцине Priorix Tetra. Вирусы краснухи и ветрянки в ней выращиваются на клеточной культуре MRC-5, упомянутой выше. Итальянская группа назвала свою публикацию по результатам этого анализа — «Вакцинагейт». Название громкое. Что за ним стоит?

Слева ДНК неизвестного «нормального человека» (Corvelva не пишет, кого она взяла за образец нормальности, а ДНК у каждого из нас слегка разная). Справа ДНК линии человеческих клеток MRC-5 / © Corvelva

Согласно Corvelva, в проанализированной вакцине был найден полный геном человеческого эмбриона. Клетки старые, их линия начала делиться давно — полвека назад. В вакцине содержатся все хромосомы эмбриона, а не только отдельные его гены. ДНК этих клеток «явно ненормальная», правда, не указывается, в сравнении с чем.

У клеточной линии, найденной в вакцине, 560 человеческих генов, связанных с возникновением рака, несут отличия от стандартных генов такого рода у «обычного человека» (какого именно — тоже не указано). Общий вывод: потенциально гены, содержащиеся в этой вакцине, могут вести к образованию опухолей.

Звучит страшновато — особенно если не знать тему. Хочется разобраться: правда это или нет? Если мы хотим понять серьезность претензий ученого, надо узнать, кто он, какова его научная репутация, можно ли ему доверять. Как он проводил свое исследование, какая у него методика. Что за ученые работают на Corvelva и как они пришли к своим выводам?

Увы, имена ученых, работающих на Corvelva, в публикации этой группы… не указаны. Мы не знаем, кто они. Это анонимы, люди, постеснявшиеся поставить подпись под своими же утверждениями. Видимо, поэтому и публикация вышла не в научном журнале, который не принимает анонимки, а на сайте самой Corvelva. В то же время мы не знаем, в какой лаборатории и по какой методике они нашли полный геном эмбриона в вакцине Priorix Tetra.

Да-да. Анонимы из Corvelva не указали в работе название лаборатории, лишь отметив, что отправили образец на анализ в одну из лабораторий в США. Заметим: они итальянцы. То есть люди делают выводы по генетическому анализу, который делали не они сами. Не очень похоже на нормальную для научного исследования последовательность действий.

Хорошо, а теперь забудем все это. Допустим, такие претензии исходили бы не от анонимов из интернета (исследователей Corvelva трудно назвать иначе: имена-то свои они назвать стыдятся), а от серьезных ученых. Методика была бы указана, название лаборатории было бы ясным — и это была бы лаборатория с хорошей репутацией. Допустим — без особых оснований, но допустим, — что все данные по анализу вакцины в работе верные.

Что тогда? Верен ли в этом случае вывод, что вакцины, чьи вирусы выращены на MRC-5, могут вести к возникновению рака у человека, привитого такой вакциной?

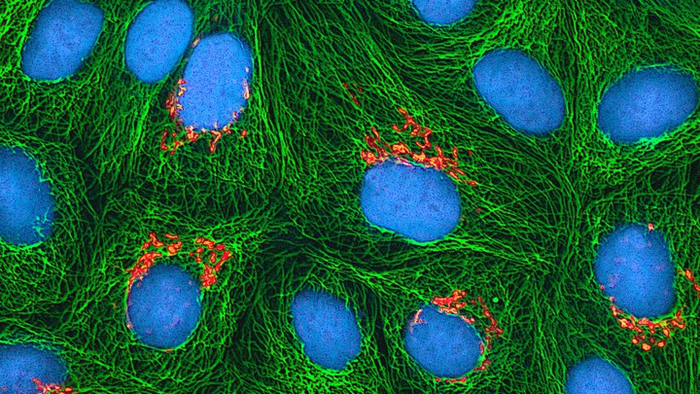

Почему «раковые гены» в вакцинах безопасны

Начнем с основ: «раковые гены» — то есть такие, чья активность может привести к превращению клетки в раковую — есть у абсолютно каждого человека с самого рождения. И даже раковые клетки есть в любом из нас в любой день христианского календаря — а равно и любого другого. Это не какая-то ошибка природы. Напротив, это ее крайне эффективное решение, используемое практически для всех многоклеточных видов.

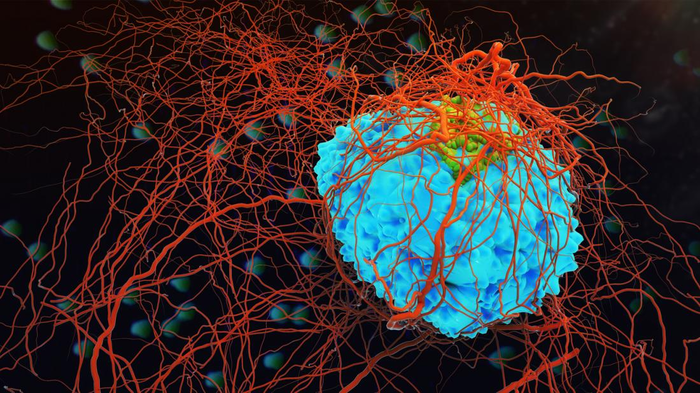

Раковая клетка в простате человека. Одиночные опухолевые клетки появляются в каждом из нас ежедневно, но подавляющее большинство дней иммунитет полностью убивает их. У 80% людей он удачно справляется с этим всю жизнь / ©LRI EM Unit

Хотя раковые клетки возникают у любого человека буквально каждый день, как правило, если с его иммунитетом все в порядке, он убивает клетки, способные создать опухоль, и живет нормально. Однако с возрастом — или от негативных внешних факторов типа курения и так далее — иммунитет может работать хуже, тогда раковые клетки успевают «закрепиться», начинают делиться и дают опухоль.

Поскольку MRC-5 — эмбрион человека, в его полном геноме просто физически не могло не быть «раковых генов». Как и в геноме каждого, читающего эти строки. Более того: у всех нас эти гены могут отличаться друг от друга. Клеточная линия MRC-5 полвека существует в холодильниках да лабораториях. За это время в ней могли накопиться дополнительные мутации, как они накапливаются в организме любого из нас при старении.

Опухолевые клетки в матке. В нашем теле триллион своих клеток, и деление каждой приносит по 10 мутаций. Само собой, у клеток линии MRC-5 накопились отличия от генов живущих людей – однако они не стали от этого раковыми / ©National Center for Microscopy and Imaging Research

Наконец, главный вопрос. Если бы легкие различия в генах MRC-5 могли бы вызвать появление опухолей у вакцинированных, как утверждают анонимы из Corvelva, то почему среди клеток линии MRC-5 не найдены раковые? Почему же анализ Corvelva показал наличие в вакцине Priorix Tetra только обычных «возрастных» клеток человеческой линии MRC-5? Где раковые? Их нет.

Если у клеточной линии есть вероятность рака, она способна проявиться на генах этой клеточной линии: какие-то из них станут раковыми. Но такие проблемы не могут проявиться у того, кто эту клеточную линию получит с инъекцией.

Что будет, если мы возьмем обычные клетки одного человека и перенесем их в ткани другого каким угодно образом? Могут ли они начать размножаться внутри него? Нет.

Напомним: в ходе половых актов люди оставляют на партнерах огромное количество клеток эпителия, в том числе на слизистых. Но никто не видел, чтобы эти клетки приживались на половом партнере. Напротив, они там гибнут. Даже если вы просто пересадите ткань (или орган) одного человека другому, иммунная реакция эту ткань убьет. Чтобы этого не происходило, стараются выращивать утраченную ткань из клеток самого пациента.

Генетический материал из клетки MRC-5 тоже не может попасть в клеточное ядро человека, получающего инъекцию вакцины. Причины аналогичные: клеточное ядро человека крепко защищено, и туда просто так не попасть. Если было бы иначе, мы бы постоянно получали генетические модификации от множества клеток микробов, живущих в симбиозе с человеком.

Напомним: в нас всего триллион своих клеток и примерно три триллиона клеток симбиотических бактерий и архей. Где следы массового «вливания» их генов в ДНК в ядрах наших клеток? Таких следов нет.

Зачем коту Базилио темные очки

Corvelva работает как классический мошенник, притворяющийся ученым. Она использует «умные слова» типа «раковые гены», чтобы запугать тех из нас, кто думает, будто раковые гены — они только у раковых клеток. Кто не знает, что раковые клетки человека, — это просто человеческие клетки, у которых те же гены, что у нас самих, но какие-то из них сработали не так, как обычно.

Жертвы организации итальянских интернет-анонимов в самом деле могут быть напуганы. Они никогда не задумывались, как и откуда берутся вакцины. Поэтому не знают, что часть из них получают, размножая вирус на базе клеточных линий двух эмбрионов, погибших в результате абортов полвека назад. Для них страшна сама фраза «вакцина содержит гены эмбрионов человека».

Однако, если не впадать в панику из-за анонимных «исследований», проведенных неизвестно кем в неизвестно какой лаборатории, а спокойной прояснить для себя вопрос, ситуация представляется далеко не такой страшной.

Да, печально, что в Италии анонимные граждане думают, что «пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки». Печально, что они полагают человеческий вид настолько тупым, что даже не считают нужным подписать свои мысли собственными фамилиями.

Но разве это первый раз? Разве перед нами уже не проходили толпы мошенников всех мастей, предлагающих, допустим, пить мочу для излечения от всех болезней и снятия венца безбрачия? Или быстрейшую диктатуру пролетариата (вариант — приватизацию) как ключ к быстрому экономическому росту?

Безусловно, их обещания никогда не сбываются. Никто из людей не стал здоровее от того, что пил мочу, нигде диктатура пролетариата не ускорила экономический рост, нигде приватизация не привела к росту конкурентоспособности и рыночной доли приватизированных отраслей. Точно так же нигде отказ от вакцинации не приведет к сокращению смертности от рака: эти вещи просто никак не связаны между собой.

Но это нормально. Анонимные и неанонимные мошенники рассказывают свои истории не для того, чтобы вам стало лучше. Они делают это, чтобы лучше стало им. Слышите слова «вакцины содержат раковые гены»? Ощупайте карманы и старайтесь не поворачивайтесь к говорящим спиной.

Беспахотное земледелие в США: свой пророк в чужом отечестве

Спутниковые снимки показывают: отказ от пахоты в Штатах ведет к росту урожайности при снижении затрат. Россия, где был создан этот метод, сегодня его почти не применяет. Разбираемся, почему так получилось и чем он лучше традиционной вспашки.

Картинка: Американский Средний Запад обладает высокопродуктивными почвами, но при этом здесь часты засушливые годы / ©Flickr/Steven Baird

Американская история успеха

Исследователи из Стэнфордского университета (США) использовали спутниковые снимки, чтобы ответить на давно терзающий американских фермеров вопрос: не падает ли урожайность при беспахотном земледелии?

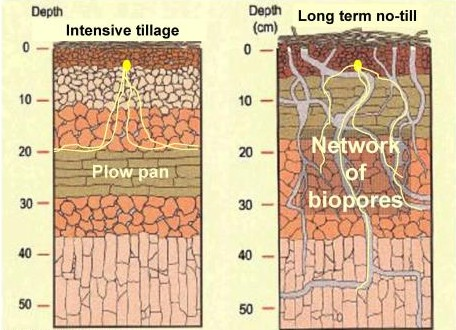

Сперва о том, что это такое. «Беспахотным» называют практически любое земледелие, при котором земля не обрабатывается на большую глубину и при котором плуг не переворачивает землю. Поскольку основной расход топлива тракторами идет именно во время пахоты, отказ от нее сильно снижает износ сельхозтехники и затраты на горючее.

Уменьшается и количество рабочих часов, которое должен потратить фермер или его наемный работник. Эти плюсы нового метода очевидны и не вызывают сомнений ни у кого: недаром 40% «пахотной» земли в Штатах сегодня уже не пашут, лишь слегка «царапая» верхние несколько сантиметров земли перед посадкой семян.

Но дело в том, что беспахотное земледелие выглядит слишком непривычным для фермеров. Люди пахали землю тысячи лет, из-за чего встает вопрос: неужели они делали это зря? Многие фермеры утверждали, что новый метод вызывал падение урожайности на их полях, другие говорили ровно противоположное. Вопрос о том, как новый метод влияет на урожайность, стал в определенных кругах «религиозным», вроде споров автолюбителей том, чьи машины лучше — немецкие или японские.

Ученые из Стэнфордского университета решили использовать для его разрешения максимально объективные параметры — спутниковые снимки. Урожайность коррелирует с наблюдаемым покрытием полей зеленой массой растений, поэтому, обработав спутниковые снимки за много лет, авторы новой работы получили точную картину. Чтобы учесть, как разная погода в разные годы влияла на урожайность беспахотных территорий, ее сравнивали с результатами на соседних полях, где новый метод обработки земли еще не был внедрен.

Согласно их статье в Environmental Research Letters, за 2005-2017 годы фермеры, перешедшие на беспахотное земледелие, несколько увеличили свои урожаи относительно фермеров-соседей, все еще пашущих землю. Авторы изучали только поля под кукурузой и соей. Первые после остановки пахоты подняли свою урожайность в среднем на 3,3%, а поля под соей — на 0,74%.

Отказ от вспашки принес Штатам прирост урожая кукурузы на многие миллионы тонн, утверждает новая работа / ©no-tillfarmer.com

Величины могут показаться небольшими, но только если не знать, какой ценой сегодня достается рост урожайности в сельском хозяйстве. Поднять интенсивность увеличением вноса удобрений и пестицидов на поля экономически невозможно: это сильно повышает издержки хозяйства, и тогда фермер будет получать меньше прибыли, хотя и получит больший урожай, чем у соседей. В связи с этим урожайность в США давно почти не растет, поэтому здесь и 0,74% — не так мало.

В абсолютных цифрах рост урожайности, зафиксированный на спутниковых снимках, дал Соединенным Штатам прибавку в 11 миллионов тонн кукурузы и 0,8 миллиона тонн сои в год. Интересно, что в России ежегодно выращивают как раз 11 миллионов тонн кукурузы, а такие страны, как ЮАР или Индонезия, ежегодно собирают по 0,8 миллиона тонн сои. То есть вроде бы небольшое положительное влияние беспахотного земледелия на урожайность обернулось такой прибавкой, которая сопоставима с урожаями крупных стран.

Посевы сои на непаханном поле. Хорошо видно, что поверхность земли покрыта измельченными остатками растений прошлого года / ©Wikimedia Commons

Как это всегда бывает, никакая новая технология не внедряется без «детских болезней». Часть полей, согласно спутниковым снимкам, показала небольшое снижение урожайности. По словам исследователей, это касается тех зон, где больше осадков и высокое увлажнение почв. При нулевой вспашке остатки растений прошлого года лежат на поверхности земли.

При высокой влажности их надо убирать (отгребать в сторону проходом трактора с легким инструментом). Однако некоторые фермеры не знают, что это нужно делать, поэтому в итоге почва у них к моменту сева слишком влажная для таких культур, как кукуруза (далеко не самая влаголюбивая).

Беспахотное земледелие: изобретено в России…

Как отмечают исследователи из Стэнфорда, всего в мире беспахотное земледелие применяется на 150 миллионах гектаров. Почти все они находятся в Южной и Северной Америке, а также Океании. Массовое развертывание нового способа хозяйствования случилось только в 1990-х, а первые работы о нем на Западе вышли в 1940-х — после серии печально известных песчаных бурь на американском Среднем Западе.

Добавим к этому то, о чем американские ученые в норме не знают. Первая работа по беспахотному земледелию вышла в 1899 году: «Новая система земледелия» Ивана Овсинского. Небольшая книга на 178 страницах излагала те же идеи, что стоят за беспахотным земледелием сегодня.

Суть их проста: пахота сильно рыхлит верхний слой земли, поэтому упрощает потерю почвой влаги. Кроме того, запахивание убирает с поверхности земли растительные остатки, не убранные земледельцам. Поверхность становится заметно темнее, лучше нагревается на солнце — и это дополнительно ускоряет потерю влаги.

Овсинский отмечал, что самые продуктивные сельскохозяйственные районы России лежат на юге (там же — черноземы) и именно на юге важнее всего сохранить влагу в верхнем слое земли, благо лето здесь засушливо. По его мнению — которое он обосновывал многолетним опытом работы управляющим в крупных помещичьих хозяйствах, — беспахотное земледелие позволяло поднять урожайность и особенно хорошо показывало себя в засушливые годы. Вместо пахоты он предлагал «царапать» землю сельхозинструментами на глубину не более пяти сантиметров и на ту же глубину засевать семена. За счет того, что «перемешивание» даже верхних пяти сантиметров земли со временем перемещало часть растительных остатков на пять сантиметров вглубь, почва обогащалась настолько, чтобы не показывать обеднения по насыщенности, говоря современным языком, органикой и микроэлементами.

Книга Овсинского была крайне популярна (четыре издания за десять лет), а вот сам он — не очень. В особенности в среде местной интеллигенции и агрономов Киевского университета. Около 1909 года они устроили в печати настоящую травлю автора «Новой системы земледелия»: приводилось множество теоретических соображений, почему пахота абсолютно необходима на южных землях.

Утверждалось, что хорошие урожаи на участках Овсинского были достигнуты только потому, что в прошлом их глубоко пахали. Попытки воспроизвести методы Овсинского на «научных» экспериментальных участках не показали хороших результатов. Впрочем, как было установлено уже в советское время, противники «беспахоты» просто некорректно воспроизвели его методы.

Настоящая причина нелюбви к новой работе была, конечно, не в том, что оппоненты Овсинского слишком любили пахоту саму по себе. Важнее было то, что «Новая система земледелия» противоречила ключевым идеям агрономов того времени, в первую очередь — западных, а на них и ориентировалась основная масса российских агрономов.

На Западе в ту эпоху было распространено мнение, что только качественная и глубокая вспашка отвальным плугом может дать хороший урожай. Весь XIX век помещики, как и агрономы-теоретики, стабильно пытались перевести крестьян с сохи, не переворачивавшей землю и не пахавшей глубоко, на плуг. Крестьяне пассивно сопротивлялись.

Хорошо отразил их отношение к этому вопросу писатель Лесков, пересказав реальную историю английского управляющего Джеймса, опираясь на идеи которого, при Николае I планировали перейти на глубокую вспашку отвальным плугом.

Управляющий этот «как приехал в Россию, так увидел, что русские мужики пашут скверно и что если они не станут пахать лучше, то земля скоро выпашется и обессилеет, <…> захотел вывести из употребления дрянные русские сохи и бороны и заменить их лучшими орудиями». Однако «крестьяне такой перемены ни за что не захотели и крепко стояли за свою “ковырялку”».

Управляющий смог убедить крупного помещика графа Перовского, но тот решил спросить крестьян: «… Хочу знать ваше мнение: хорошо или нет таким плужком пахать?» В ответ один из них задал помещику вопрос, где такими плугами пашут. Граф ему ответил, что в чужих краях, в Англии, за границею. Крестьянин заключил:

— То значится, в нiмцах?

— Ну, в немцах!

Старик продолжал:

— Это вот, значится, у тех, що у нас хлеб купуют?

— Ну да — пожалуй, у тех.

— То добре!.. А тильки як мы станем сими плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?

Слух об этом диалоге распространился до царского двора и сделал графа предметом шуток, в том числе со стороны Николая I. Но попыток «отучить» крестьян от их негодных орудий российские агрономы не оставили: по-прежнему считалось (так же думал и Лесков), что проблемы русского сельского хозяйства якобы идут от неглубокой вспашки.

В таких условиях Овсинский проповедовал в сущности еретические идеи. Десятки лет агрономы пытались убедить землепашцев пахать глубже, а тут приходит некто, кто говорит, что пахать не надо вообще, — обработка Овсинского, по сути, не шла глубже боронования.

Задним числом мы знаем, что англичанин-управляющий и агрономы Киевского университета «правы» с точностью до наоборот. Советская власть осуществила их программу: механизация колхозов, наконец, перевела сельское хозяйство на глубокую отвальную вспашку. Использование плуга на южных землях вело к падению их увлажненности и создавало предпосылки для пыльных бурь. Их интенсивность внесла заметный вклад в неурожай и голод 1946 года, после чего властям пришлось запустить «Сталинский план преобразования природы», нацеленный именно на борьбу с такими бурями.

Пыльная буря в Техасе, 1935 год. Бывшие прерии плохо восприняли постоянную вспашку и теряли огромные массы почвы, уносимой ветром / ©Wikimedia Commons

Можно определенно сказать: если бы при Николае I соху бы заметно потеснил плуг, суховеи в южных частях страны стали бы опасными для сельского хозяйства намного раньше, чем к сталинскому времени. Это подтверждает и западный опыт. В США в 1930-е глубокая вспашка в зонах сухих степей привела к потере урожайности огромных площадей и миграции многих сотен тысяч фермеров.

Но в 1909 году в Киевском университете этого не знали, поэтому со спокойной душой объявили печатные работы Овсинского нелепицей. Тот не стал упорно спорить, а отошел от земледелия и занялся пчеловодством.

С тех пор в России беспахотное земледелие было и остается экзотикой, почти не встречающейся в крупных хозяйствах. Да, товарищество «Пугачевское» в Пензенской области в отдельные годы достигает сотен процентов прибыли: при засухе цены взлетают, поскольку у всех неурожай, а таких хозяйств засуха касается минимально. Но это отдельное достижение отдельного управляющего. Системно беспахотное земледелие у нас остается малоизвестным. Не последнюю роль здесь играет отсутствие энтузиазма по поводу метода у отечественных агрономов.

…Но используется в основном в Новом Свете

В США к мысли о беспахотном земледелии пришли самостоятельно: Эдвард Фолкнер опубликовал книгу «Безумие пахаря» в 1943 году, на многие десятилетия позже Овсинского. При этом базовые посылки у него были похожи.

Однако сельское хозяйство инерционно: отказ от глубокой вспашки начал принимать массовый характер только через десятилетия. Особенно помог этому процессу рост цен на нефть, сделавший вспашку дорогой для фермеров.

Пахота (слева) создает слой уплотненной земли ниже вспаханного слоя (plow pan), и, как правило, растения с трудом могут опустить корни ниже этого горизонта, что часто плохо сказывается на их развитии. Справа: непаханная почва позволяет пускать более глубокие корни / ©log.agrivi.com

Есть страны, где внедрение беспахотных технологий случилось быстрее и радикальнее, чем в США. Например, в Аргентине примерно 80% площадей «под пашней» не пашут (доля вдвое больше, чем в Штатах). Однако там причина понятна: аргентинские фермеры намного беднее американских, им важнее сократить расходы на ведение хозяйства. Именно поэтому, узнав о новой технологии, они внедряли ее заметно быстрее.

Кое-где в США более половины земель обрабатываются по беспахотной технологии / ©no-tillfarmer.com

Новая работа стэнфордцев поэтому имеет большое значение для американской экономики. Показав, что сомнения и колебания фермеров основаны на пустом месте, они позволят американскому сельскому хозяйству и далее активно двигаться в сторону снижения издержек и повышения конкурентоспособности — при одновременном росте плодородия земли и урожайности.

Остается лишь сожалеть, что родина беспахотного земледелия пока не показывает подобного движения, а отечественная наука не предпринимает активных шагов для изменения ситуации.