В психологии есть градиент типов восприятия — от простого к сложному — который определяет и тип мышления.

Он начинается с конкретного восприятия (как самого простого) и заканчивается дифференцированным (самым сложным).

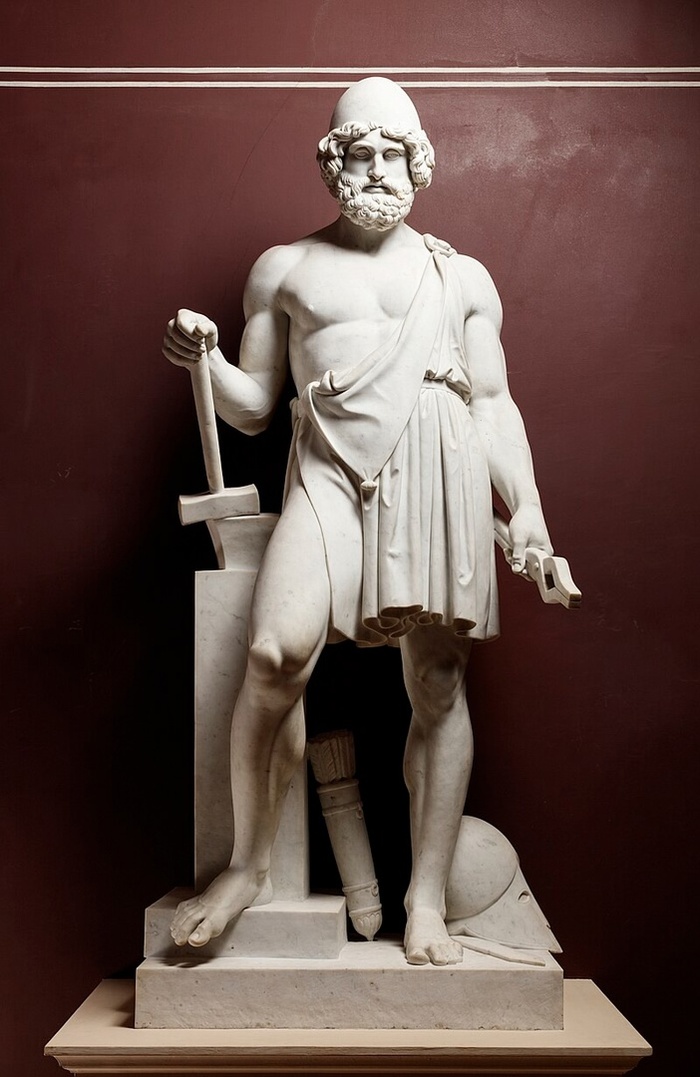

В пределе конкретное восприятие можно проиллюстрировать так:

если человеку с таким восприятием показать стакан с водой, стоящий на столе, и сказать, что это стакан,

а в следующий раз показать его лежащим на боку и без воды — то для него это уже не стакан.

Потому что "всем же ясно", что стакан стоит и в нем есть вода.

Это и есть пример конкретного мышления в крайней его точке.

А человек с дифференцированным восприятием распознает стакан в любой ситуации — и даже там, где его нет (например, в облаке в виде стакана). Причем стакан он может сделать из подручных средств — например, скрутить из лопуха.

Потому что он понимает суть стакана: в основном — это промежуточное вместилище для жидкости перед употреблением внутрь.

При таком мышлении даже "не стакан" может стать стаканом — лист бумаги, консервная банка, глиняный комок... Здесь уже просматривается креативность.

Вот отсюда и прорастает вечный конфликт между конкретными и дифференцированными мыслителями.

Конкретному такой подход кажется полным противоречий. Это ещё один маркер разницы:

если человек с конкретным мышлением не может вместить два противоречия и примирить их в себе,

то дифференцированный — может держать в уме сразу множество "противоречий", не теряя при этом ясности. А иногда даже наоборот — приобретая её.

При этом у дифференцированного мыслителя модель мира значительно сложнее — каждый элемент описывается множеством факторов.

И это проявляется в следующем типичном конфликте:

когда человек с таким мышлением пытается что-то объяснить, он часто перескакивает с одного на другое — чтобы охватить предмет целиком.

А его собеседнику с конкретным мышлением кажется, что тот уходит от темы, меняет предмет разговора или просто "витает в облаках".

👉 В любом случае ему не понятно. Но понятно другое — этот человек какой-то не конкретный.

Мне встречались дети со сложным мышлением, которые были немного травмированы непониманием окружающих.

Они пытались говорить быстрее, нервничали, комкали речь, пыхтели — чтобы втиснуться в прокрустово ложе конкретного восприятия. Чтобы быть понятыми.

С одной стороны, это полезно в плане дисциплины коммуникации в этой жизненной данности.

С другой — сильный вынужден подстраиваться под слабую модель мышления.

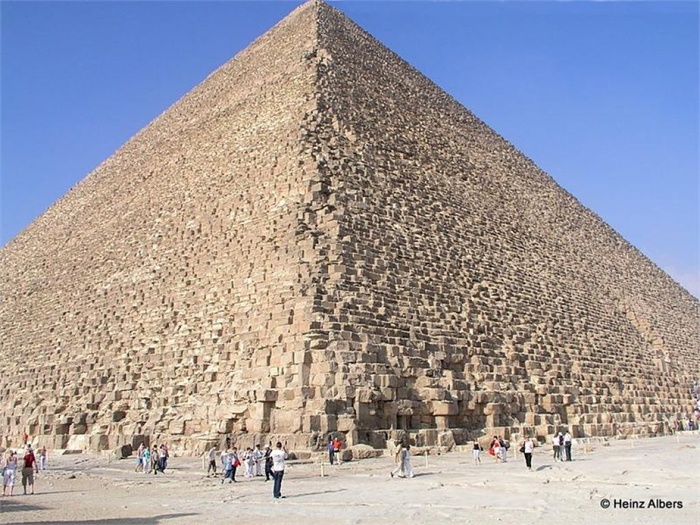

Потому, что слабых — легионы.

💡 Вывод:

Креативное мышление и конкретное восприятие — не товарищи.

У конкретного слишком мало деталей, чтобы связать из них "волшебство".

А креативность по определению — про обнаружение связей.

Но даже конкретный ум может начать видеть глубже, если позволит себе не судить сразу, а попробовать разглядеть суть — даже если она спрятана за противоречием.

📌 Размышления о мышлении

👉 t.me/Helpthemonkey