bogatr

Неприятные картинки, почему они притягательны?

Удовольствие от их вида обусловлено многовековыми инстинктами

Мы можем с наслаждением наблюдать, как давят прыщи или как маньяк расчленяет жертву в «Пиле». Неприятные картинки словно завораживают нас. Почему же противные вещи так привлекательны? Рассказываем, зачем нужна брезгливость и почему мы получаем удовольствие от мерзостей.

Говорят, трипофобия не лечится и заразна с одного раза. Это про невозможность оторваться от таких вот картинок, как эта. Простите

Что такое отвращение?

Это важный аспект поведенческой иммунной системы, который защищает организм от опасностей. Действительно, брезгливость не позволит нам целовать помойную крысу или пробовать экскременты. «Отвращение спасает нас от инфекций на эмоциональном уровне», — говорит профессор психологии Мичиганского университета Джошуа Аккерман.

Существует «первичное» и «вторичное» омерзение. Одно сформировалось в ходе эволюции: люди научились держаться подальше от нечистот, паразитов, крыс, крови и гноя — всего, что может быть источником патогенов.

Следующий подвид связан с правилами общественной морали. Его мы испытываем при мысли о продажных политиках, насильниках, педофилах и пытках.

И «первичное», и «вторичное» отвращение зарождаются в орбитофронтальной коре. При этом активность отделов, которые отвечают за сочувствие и восприятие других людей как личностей снижается. Именно поэтому мы порой воспринимаем бомжей как кучу мусора и не испытываем к ним жалости. Отвращение также лежит в основе ксенофобии: еще в древности люди испытывали неприязнь к отличающимся особям и старались их сторониться.

Почему мы любим гадости?

Они притягивают наше внимание, так как несут потенциальную опасность: отвратительные вещи прочно заседают в голове. Более того, их ликвидация сопровождается выбросом эндорфинов. Например, людям сложно игнорировать ползущего по столу таракана: его нужно сразу же прихлопнуть, а также убедиться, что он мертв. При виде трупа мы испытываем радость и облегчение, так как теперь точно знаем, что вредитель повержен.

Реакция отвращение-удовольствие заставляет людей часами наблюдать за потенциально неприятными вещами, такими как видео с выдавливанием прыщей. Процесс устранения нагноений работает как гипноз: внимание сосредотачивается на мерзком бугорке, и мы не успокаиваемся до тех пор, пока кожа под пальцами дерматолога не становится чистой и здоровой.

Некоторые ученые связывают наше рвение к противным вещам с «доброкачественным мазохизмом»: фанаты ужасов могут часами наслаждаться отвратительными кровавыми сценами, несмотря на то, что подобные зверства обычно отталкивают людей.

Источник https://zen.yandex.ru/media/black_science/liubit-nash-narod-...?&

Ответ на пост «CONCORD ORCHESTRA - Personal Jesus (Depeche Mode сover)»1

Джонни Кэш поет по своему и это тот самый смысл, на мой взгляд, который вложил автор песни

Как разговаривать с гештальтистом

Этот текст представляет собой небольшой словарь, который поможет вам, если у вас в доме завелся гештальтист (или гештальтистка, что в данном случае не важно). Ну, может, он у вас и прежде был, но раньше не был гештальтистом, а потом вдруг пошёл на программу обучения гештальт-терапии и стал им. Будьте уверены, с этих пор ваше общение неизбежно и сильно изменится.

Во-первых, довольно скоро вы заметите, что в ваших разговорах все чаще мелькает слово контакт. Для гештальтиста это очень важное слово, с помощью которого он описывает все случаи своего взаимодействия с окружающим миром и всеми его проявлениями: с природой, людьми, книгой, яичницей, и, конечно, с вами. Можно сказать, прошли те времена, когда вы просто разговаривали. Теперь вместо этого вы вдвоем организуете контакт. А если вы со своей стороны плохо его организуете, ваш гештальтист вам непременно заметит, что вы в контакте не присутствуете или не включены. Не пугайтесь, с вами все нормально, вы по-прежнему находитесь здесь, на этой земле, и никто вас не выключал. Имеется в виду, что вы как собеседник либо не даете ничего знать о себе — не отвечаете и не реагируете, либо просто невнимательно слушаете своего гештальтиста.

Если гештальтист кричит вам малопонятное: Забери назад свои проекции!, это, скорее всего, означает, что вы что-то про него подумали и прямо так и сказали, а не спросили у него, как обстоят дела. Например, сказали, что он голоден и ему надо поесть, или что он замерз, или что он сегодня злой. Гештальтисты, слыша такое, очень возмущаются. Потом, правда, привыкают. А если гештальтист с умным видом советует вам не ретрофлексировать, знайте, что это он призывает вас быть решительнее в словах или в действиях вместо того, чтобы сдерживаться.

Поле подсказало. Когда вы слышите эту странную фразу, знайте — речь тут не о том поле, где картошка растет, и не о том, о котором Ландау писал (то бишь электромагнитном), а о неком психологическом поле «организм-среда». Люди гештальта верят в то, что все мы взаимно влияем друг на друга и на среду вокруг нас, как в то же время на нас влияет и среда. Так образом, на мысли и решения каждого человека оказывают воздействие многие факторы: социальная группа, место, в котором он находится, время события и т.д. А на нормальный язык эту фразу можно перевести просто как «эврика», «так звезды стали», «так сложилось» или любым другим выражением про озарение или судьбоносную удачу.

Если вы слышите что-то про вашу фигуру (особенно, что она у вас устойчивая), не спешите махать на гештальтиста руками — очень вероятно, что фигура вашего тела тут совершенно ни при чём. Так же как и фигура речи. Словом фигура обозначается важная, актуальная в настоящий момент потребность или желание, а устойчивая фигура — стало быть, желание сильное и стойкое.

Если вы встречаетесь с гештальтистом, а он вам вдруг так грустно выдает, мол, мы с тобой не встречаемся, не спешите ломать себе мозг — это он не про статус ваших отношений говорит. Встречей в гештальте называют момент очень глубокого взаимопонимания, этакий совместный инсайт. Об этом взаимопонимании между вами, видимо, и тоскует ваш гештальтист.

Когда гештальтист утомляется, он уезжает на дачу или на море ассимилировать, ну, то есть, переваривать события прошедшей недели. Частенько ассимилировать гештальтистам помогает бутылка красного. Или белого. Это уже личный выбор каждого.

В общем, вы уже поняли, да? Однако есть у меня для вас и хорошая новость. Так как гештальт-метод, в общем, нацелен на улучшение способностей к адаптации, ваш гештальтист довольно скоро смирится с тем, что его новый лексикон никак не помогает ему жить с вами в мире и согласии, и снова начнет применять привычные вам слова. И спустя год-два после начала его обучения вы опять будете общаться по-человечески. Если, конечно, раньше его не прибьёте.

психолог-гештальтист Ралько Андрей Александрович (Б17)

Большой ребенок: Как выживать с пограничным

Иллюзии привлекают нас тем,

что избавляют от боли…

З. Фрейд

То, что мы называем интенсивной психотерапией,

на самом деле есть ускоренный процесс,

направленный на то, чтобы достичь зрелости,

задержавшейся на двадцать, тридцать и более лет

из-за попытки жить с детским отношением к жизни

Дж. Бьюдженталь

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОГРАНИЧНОСТИ

Почему «Большой ребенок?»

В данном случае мы имеем дело с несоответствием реального, паспортного возраста и психологического, субъективно переживаемого. Такие люди как будто выросли физически, но психологически остались на детском уровне развития. В психотерапии для них существует свой термин – пограничные. О них и пойдет речь в данной статье.

Напомню общие признаки пограничности:

1. Полярность сознания. Пограничный расщепляет в восприятии все объекты мира на хорошие и плохие, добрые и злые, черные и белые и т.д. Восприятие пограничного человека лишено оттенков.

2. Эгоцентризм.Я пограничного инфантильно, центрировано на себе, что проявляется в неспособности последнего стать на точку зрения Другого и невозможности эмпатии.

3. Склонность к идеализации. Для пограничного характерно некоторое нарушение контакта с реальностью, что проявляется в приписывании объектам мира и миру в целом своих желаемых идеализированных характеристик.

Выделенные общие психологические признаки пограничного будут находить свое воплощение в переживаниях им мира, самого себя и другого человека.

КАК ВЫЖИВАТЬ С ПОГРАНИЧНЫМ В ЖИЗНИ?

Психотерапия пограничного – непростой проект. Не легче и тем людям, кто находится в близких отношениях с пограничным. Здесь важно помнить, что ты имеешь дело как будто бы со взрослым, но по уровню психологического развития с маленьким ребенком.

Из-за стремления к идеализации пограничного его партнеру невозможно иметь право на ошибку, невозможно быть собой несовершенным. Возможность Другого быть Другим не может быть принята пограничным. Другой нужен ему как объект, подтверждающий само существование Я пограничного. Таким людям не удаётся психологически отделиться от своих родителей; они всегда в поисках их внимания и одобрения. Они всегда ищут идеального Другого, который 24 часа в сутки был бы полностью в их распоряжении (потребность 2-х летнего ребёнка).

Психологическая инфантильность в свою очередь приводит к тому, что пограничные избегают ответственности, всячески стараясь переложить ее на других людей. Эмоциональная же незрелость проявляется в недержании аффекта, реактивном выплескивании эмоций.

Все вышесказанное очень осложняет отношения с таким человеком. Любить и безусловно принимать таких людей непросто. Человеку, находящемуся в отношениях с пограничным, необходимо много выдержки, устойчивости, спокойствия, ему придется научиться много удерживать. Этот процесс в психологии называется контейнированием.

Немного теории. Термин «контейнирование» был введен британским психоаналитиком У. Бионом, предложившим модель «контейнер-контейнируемое». В основе этой модели лежат представления о том, что младенец предъявляет свои неконтролируемые эмоции (контейнируемое) своей матери (контейнер), чтобы получить их обратно в более приемлемой и легко переносимой для него форме. Мать вбирает в себя предъявляемые ей негативные эмоции, придав им осмысленное содержание, и возвращает их ребенку. В этом случае ребенок может включить эти эмоции в образ своего Я. Если же мать не в состоянии принять и переработать негативные эмоции ребенка, то эта часть его психической реальности не будет интегрирована в образ его Я.

Следовательно, партнеру пограничного придется запастись эмпатией и безусловным позитивным принятием – это то, чего так не хватало ему в ранних отношениях с близкими людьми.

Что еще необходимо знать и делать партнеру пограничного?

Быть четким и ясным в контакте. У пограничного большие проблемы с границами – он мастер нарушать чужие границы, вторгаться в психологическое пространство других людей. Поэтому очень важно в контакте с ним быть чувствительным к своим границам и уметь их защищать. Здесь «Нет» должно звучать как «Нет», а не иначе. Ясное обхождение партнера пограничного с границами своего Я позволяет продемонстрировать ему модель обхождения с его собственными границами и создает условия для встречи с Другим.

Не поддаваться на провокации. Может сложиться впечатление, что пограничный, обесценивая, высказывая претензии, хочет уйти от вас. На самом деле это не так. Пограничный, как маленький ребенок. пытается проверять, насколько вы его любите-принимаете, устраивая вам таким образом тест на "истинную проверку" вашего отношения к нему. Он не верит лишь Вашим словам, он хочет реального подтверждения Вашей любви. Его негативное поведение, скорее всего, имеет следующий подтекст: «Легко любить, когда я хороший, послушный, а ты попробуй любить меня, когда я плохой».

Не бросаться в отреагирование. Неспособность пограничным удерживать эмоции в контакте делает общение с ним очень непростым. Он ведет себя в контакте как маленький ребенок, непослушный, провоцирующий, нарушающий границы, не принимающий ответственности за себя, требующий в себе внимания, обесценивающий, упрекающий.

Неудивительно, что у человека, который находится в близком контакте с ним, довольно скоро возникает много раздражения и даже агрессии. И здесь очень важно самому не бросаться в отреагирование, что неизбежно приведет к конфликту. Эта стратегия приводит к усилению провокаций со стороны пограничного. Это не значит, что нужно удерживать свои чувства - важно научиться грамотно предъявлять свои чувства.

Говорить о своих чувствах. Эмоциональные реакции в контакте с пограничными часто бывают сильными и неосознаваемыми, они могут вывести из душевного равновесия даже психологически устойчивого человека и потребуют от него немало сил. Спектр эмоциональных реакций может колебаться от сочувствия до сильного гнева, страха, безнадежности или ярости.

В контакте с пограничным за его чувствами (агрессией, раздражением, обидой) необходимо искать Другого – тот объект, к которому эти чувства изначально направлены. Эти чувства маркируют важные неудовлетворенные в опыте детства потребности, обращенные первоначально к этим значимым для них Другим. Проще, когда мы имеем дело с пограничным, у которого агрессия актуализирована.

В случае же с пограничным-нытиком необходимо еще вскрывать, актуализировать агрессию, спрятанную за обидой, виной. Здесь мы столкнемся со страхом, блокирующим осознавание и проявление агрессии. Нужно помнить, что и раздражение, и обида направлены к значимому Другому, они маркируют потребность пограничного в Другом. В обоих случаях он еще надеется «вернуть» хорошего Другого.

Необходимо не просто терпеть «покусывания» пограничного клиента, но и говорить о своих чувствах в этот момент, возвращая ему ответственность за свои слова и поступки. Через такую работу возможно появление Другого в психической реальности пограничного.

Каким образом это нужно делать? Используя технику Я-высказываний. В случае появления негативных чувств к пограничному говорить о них, начиная со слова «Я». «Я злюсь на тебя» вместо «Ты меня злишь», «Я огорчен» вместо «Ты меня огорчаешь». Такая форма предъявления чувств с одной стороны информирует собеседника о том, что происходит с партнером по общению, с другой – не вызывает желания защищаться, либо контратаковать его.

Эту технику достаточно несложно осуществить технически, формально, в реальном же контакте сделать это непросто – эмоции захлестывают и сложно удержаться, чтобы не отреагировать привычно – с переходом на личность, обвиняя, упрекая, оценивая.

Быть для него доступным. Необходимо говорить пограничному о том, куда вы идете, едете, и что там планирует делать, даже если речь идет о недолгом расставании. Это делается для того, чтобы он не чувствовал себя покинутым. Пограничные по своей сути очень зависимы и любые попытки «бросания» их близким человеком повышают их тревогу, иногда вплоть до паники.

Актуализировать чувства вины и стыда. Актуализация у пограничного социальных чувств – вины, стыда – значимый момент в его психологическом взрослении. У пограничного эти чувства недостаточно сформированы в силу их эгоцентризма. В то время как для невротика эти чувства будут токсичными, и их нужно избегать, появление их в психической реальности пограничного приветствуется. Это будет являться свидетельством реального появления Другого в жизни пограничного и выхода его из «капсулы эгоцентризма».

Конфронтировать на фоне любви. У читателя может сложиться впечатление, что жизнь с пограничным – это сплошное принятие и терпение. Это не так. Есть здесь место и контрфронтации, и фрустрации, иначе повзрослеть просто невозможно. Но это все должно проходить на фоне высокого уровня принятия, чтобы у пограничного не возникало переживаний, что его отвергают.

Здесь уместна аналогия с воспитанием ребенка, когда родитель демонстрирует ему следующую установку в случае его неприемлемого поведения: «Я не поддерживаю твое актуальное поведение, твой данный поступок, но от этого не перестаю тебя любить и принимать». Здесь важно, чтобы у ребенка оставалось стойкое понимание того, что речь идет об оценке этого конкретного, ситуативного явления, но при этом его в целом любят и принимают. Тогда создается возможность ассимилировать, принять родительское, «иное» отношение, не прибегая к привычным защитам.

Перед такого рода реакцией партнер пограничного должен спросить себя, может ли он это сделать с безусловным позитивным принятием. Если он уверен, что может, то тогда он может конфронтировать с ним.

Пограничный – своеобразный маркер психофизиологического состояния партнера. Если Вы не выдерживаете напряжения контакта – не можете справиться с нарастающим раздражением, злостью – это сигнал о том, что пора позаботиться о себе и перестать быть терапевтом для пограничного.

За счет чего удается не разрушаться партнеру пограничного?

Понимания того, что перед тобой маленький ребенок. Речь идет о возрасте психологическом (2-3 года).

Умения смотреть за внешние проявления, видеть подтекст. Не воспринимать негативные проявления пограничного буквально, понимать их мотивы.

Осознания того, что все это адресуется не вам. Чаще всего партнер попадает под родительскую проекцию пограничного.

Периодического обращения к личной терапии. Личная терапия нужна для того, чтобы принять в себе отвергаемые «плохие» аспекты своего Я, что будет способствовать повышению терпимости принятия пограничного партнера.

Жить с пограничным непросто. Для того, чтобы удерживаться с ним в отношениях, нужно быть психологически зрелым человеком - устойчивым, эмпатичным, с высоким уровнем самопринятия и самооценки. Однако, правда жизни такова, что пары часто образуют люди со схожим уровнем организации личности. В этом случае единственно правильным решением будет идти на личную терапию.

Для того, чтобы оставаться в отношениях с пограничным, нужны какие-то сильные основания. На мой взгляд, это может быть либо любовь, либо зависимость. Определить же это на уровне самого человека, живущего с пограничным, не представляется возможным: он обычно считает, что это любовь.

Автор статьи Геннадий Малейчук (Б17)

Чувство вины перед умершим близким: как в нем разобраться?

Смерть близкого связана не только с чувством горя, но и с переживанием своей вины.

Когда уходит родной человек, кажется, что ты виноват: устал от трудного ухода и мучительных последних дней, чего-то не додал, не отвез в другую больницу, не купил другое лекарство, остался жить, когда он умер.

Почему оно возникает и насколько оправдано? Отвечает психолог, директор Христианской службы психологической помощи «Свеча», доктор биологических наук Александра Имашева.

Как и почему возникает чувство вины

Чувство вины при потере ближнего возникает всегда. Это нормальная реакция на смерть близкого человека. Практически все, кто переживает утрату, испытывает чувство вины перед умершим.

Это чувство может иметь разные формы: вина за испытанное облегчение, что кончился ужасный, тяжелый период болезни близкого (получается, думает человек, что его смерть стала платой за мое освобождение, и я ей радуюсь). Чаще всего возникает вина за то, что-то, как кажется, было не сделано или сделано не до конца (не того врача позвали, не так лечили).

Может мучить вина за несправедливость, которая была допущена (или якобы допущена) по отношению к умершему при его жизни: редко приходили к нему, мало звонили, плохо заботились, а теперь уже ничего не поправишь.

Бывает даже чувство вины за то, что ближний умер, а ты живешь, «а ведь он был лучше меня».

Иногда чувство вины идет вторым, например, сначала возникает гнев на умершего – почему ты меня оставил?! – или на Бога (судьбу) – почему Бог его забрал?! – а потом сразу приходит вина: как я могу так думать, какой же я мерзавец. Чувство вины найдет к чему прицепиться.

Крайне редко чувство вины действительно имеет некоторые основания. Например, если наш ближний был сильно болен и не хотел лечиться, а мы шли у него на поводу, потому что нам не хотелось с ним возиться. И вот он умер, а мы чувствуем себя виноватыми.

Или если его болезнь накладывала на него какие-то ограничения (например, в еде), а мы их игнорировали и кормили его всем подряд, что привело к обострению болезни и смерти.

Или если он очень страдал от вашей ссоры и хотел помириться, а вы ему в этом отказывали, и это сильно омрачило его последние дни и часы.

В таких редких случаях оправданной вины поможет исповедь и покаяние для верующего или психолог для атеиста.

Но обычно вина, практически неизбежно приходящая после смерти близкого, абсолютно иррациональна.

Ее переживают и специалисты-психологи, отлично знающие механизм возникновения этого чувства и его необоснованность. «Я все понимаю, – говорит психолог, – знаю, почему так происходит, могу разложить по полочкам, но все равно чувствую себя виноватой после смерти мамы: не в ту больницу положила, не те лекарства привезла». А ведь маме было 89 лет, и она пережила три инфаркта. Иррациональная вина прицепляется к любой возможной причине из перечисленных выше и начинает грызть человека.

Почему же она возникает?

Смерть – это огромное, неподвластное и совершенно неведомое нам событие. Мы словно заглядываем в непроглядную пропасть.Когда мы переживаем смерть ближнего, то, во-первых, ощущаем, что ничего не можем сделать, никак предотвратить, а во-вторых, неизбежно понимаем: то же самое ждет нас самих.

Наша психика оказывается в очень сложной ситуации полной потери контроля над происходящим, абсолютной беспомощности и переживания полнейшей неизвестности. Возникает экзистенциальный страх, возвращающий нас к неким первичным смыслам: кто я и зачем я живу, если моя жизнь тоже неизбежно закончится.

Это приводит нас к огромному, всепоглощающему ужасу, который просто невыносим: дай ему волю, он сведет с ума. Как это так – меня не будет!

Ужас от встречи со смертью «лицом к лицу» настолько силен, что нам проще испытывать неприятные чувства вины или гнева, лишь бы прикрыть ими этот страх.

Механизмы защиты психики действуют вне нашего желания и осознания: сначала «включаются» шок и отрицание, которые заставляют нас «не видеть» смерть, потом вспыхивают гнев и вина.

Чувство вины и гнева из-за смерти близкого – это ответ психики на собственную беспомощность, невозможность «проконтролировать» смерть

Чувство вины в этом случае – компенсаторное чувство, которое призвано хотя бы в иллюзорной форме вернуть нам возможность контроля над происходящим. Нам легче чувствовать себя виноватыми в том, что не достали нужные лекарства (действие, которое мы можем взять под контроль!) и тем самым не предотвратили смерть (иллюзия контроля над смертью!), чем откровенно себе признаться, что мы ничем и никак не могли помочь в том, чтобы человек не умер.

В других случаях чувство вины – это форма переживания необратимости случившегося и понимания, что изменить ничего нельзя. Это опять же потеря контроля над происходящим, которая для нас невыносима. Например, если при жизни свекрови мы с ней ругались, но знали, что в принципе можем помириться, то после ее смерти эта возможность ушла навечно. Ушла из-под нашего контроля. И эта утрата власти над реальностью переживается нами как чувство вины за нереализованные возможности.

Точно по той же причине при смерти ближнего возникает и чувство гнева. Это – ответ психики на собственную полную беспомощность, ее яростный протест.

А «прицепиться» уж гнев может к чему угодно, что нашей психике покажется адекватным: гнев на умершего (как он мог меня бросить!?), гнев на Бога (как Он мог его забрать!?), гнев на врачей (почему не спасли?!). Но в конечном счете, все это – лишь реакция нашей психики на нашу абсолютную беспомощность перед лицом смерти.

Конечно, верующим гораздо проще пережить и смерть ближнего, и мысли о собственной смертности. В сознании верующего смерть – это не конец и исчезновение, а переход в иную форму существования, поэтому остается и надежда на встречу с ушедшими, на примирение с ними, и, что очень важно, вера, что даже смерть не заставит тебя полностью исчезнуть.

Как восстановиться после смерти ближнего

В современной культуре существует тенденция как можно быстрее избавляться от негативных чувств.

Долгое страдание, долгое горе не приветствуется обществом, на такого человека смотрят косо и всеми силами пытаются «вытащить» его из этого состояния.

В ход идут топорные утешения типа «не плачь», «займись чем-нибудь другим», «отвлекись на что-нибудь», «возьми себя в руки», «тебе уже пора успокоиться» и другие псевдопозитивные рецепты, которые не работают.

Они не помогают, а раздражают или заставляют чувствовать себя еще более виноватым – ведь своим страданием ты напрягаешь окружающих. Человек пытается как можно быстрее «перескочить» свое горе, не переживает его полноценно и только загоняет вглубь.

Но наше горе при утрате близкого – это плата за нашу любовь к нему. И чем сильнее была любовь, тем глубже будет горе, поэтому не надо его стыдиться, считать себя слабым, идти на поводу у тех, кто считает, что пора перестать страдать. Горевание занимает время: чтобы пережить горе от смерти близкого, необходимо не менее года.

Психологи говорят о «работе горя» – утрату необходимо принять, прожить и пережить. После этого, в нормальной ситуации, горе переходит в светлую печаль и светлые воспоминания. Если проходит год, полтора, а легче не становится, то это уже нездоровое переживание горя и требуется помощь специалиста – психолога или психотерапевта.

Как быстро пройдет тяжелое горе, зависит еще и от наших отношений с умершим.

Если отношения были хорошими, здоровыми, то горе пройдет легче, если они были чем-то осложнены, то и горевание будет сложнее.

Мы все время будем видеть, что ничего уже нельзя исправить, и эта необратимость дополнительно будет давить на нас.

Но до этого надо дожить. Вначале, после первоначального шока от утраты, будет много негативных чувств – и гнев, и вина, и тоска, и одиночество. Вина, принимающая разные формы, может возникнуть прямо в первые дни после смерти близкого и оставаться до самого конца горевания. Чувство вины перед умершим – это естественная часть переживания горя, а переживание горя – единственная возможность вернуться к нормальной жизни.

Переживайте горе

– Как бы плохо ни было, важно напоминать себе, что горе пройдет. Но это вовсе не значит, что мы не забудем человека, станем к нему равнодушны, но острое горе сменится мирной печалью.

Можно написать себе на листочке бумаги или карточке три утверждения и носить их с собой, доставать и перечитывать, или примагнитить на холодильник, чтобы они всегда были перед глазами:

Мои чувства нормальны

Мне станет лучше

Я справлюсь, как справились до меня другие

– Если чувство вины связано с испытанным облегчением после смерти тяжело больного, мучившегося человека, то следует сказать себе, что это объективно был тяжелый груз, и облегчение после того, как груз снят – это нормальное, естественное чувство. В этом нет нелюбви к ушедшему, нет эгоизма, а есть обыкновенная, не поддающаяся сознательному контролю реакция психики на освобождение. Такое облегчение не отменяет горя от смерти и не умаляет нашей любви к ушедшему. И наказывать себя за это не нужно.

– Важно соблюдать ритуалы, связанные со смертью. Недаром они освящены веками. Первое, что может облегчить тяжелое состояние близких – это заботы об отпевании, о похоронах, кладбище, гробе, венках, цветах. Устроить поминки, собраться на девять и на сорок дней – все это реально помогает пережить горе. Ведь, делая все это, мы проявляем свою заботу об умершем.

На поминках мы разделяем с другими наше горе и любовь к ушедшему, говорим и слушаем, как другие говорят о нем теплые, хорошие слова – и нам становится легче.

Поминки – это вообще как бы очень сжатый во времени процесс проживания горя. Часто бывает, что они начинаются со слез, даже рыданий, а заканчиваются в гораздо более позитивном настроении. Как будто за несколько часов проживается целый год.

– Не прогоняйте воспоминания о покойном. Не надо стараться «забить» их другими мыслями или отвлекаться, если они приходят. Не надо специально вызывать в памяти эти воспоминания, особенно если они для вас мучительны, но если они «накатывают», то погрузитесь в них и проживите их.

– Плачьте. Слезы не слишком приняты в нашей культуре, даже если это плач по умершему. Одно из самых банальных «утешений» – это уговоры «не плачь, успокойся, выпей валерьянки». На самом деле, слезы – это и естественное болеутоляющее (при плаче в организме человека вырабатываются вещества, успокаивающие нервную систему), и способ выразить и тем самым «выпустить наружу» душевную боль и тоску.

Когда горюющий человек плачет – это не признак слабости, а признак того, что переживание горя движется в правильном направлении.

– Говорите об умершем человеке и о своих переживаниях. Если приходят воспоминания об умершем близком, о его последних днях и других мучительных вещах, нужно найти человека, с которым можно об этом поговорить.

Обычно после утраты хочется говорить об ушедшем из жизни близком, особенно если его смерть была трагической и внезапной. Часто хочется поделиться своими чувствами, рассказать о своих переживаниях. Не надо бояться позвонить другу или подруге, честно сказать: мне очень тяжело, я все время вспоминаю умершего, давай с тобой поговорим о нем.

Рекомендация друзьям и родственникам горюющего: не закрывайтесь от таких разговоров, а участвуйте в них, чтобы человек не чувствовал себя запертым в своем горе.

Терпеливо выслушайте все, что он вам расскажет. В состоянии горя, особенно в первые дни после утраты, горюющий может быть многословен и повторять одно и то же, не торопите его. Или он может замолчать – тогда просто побудьте с ним. Предложите горюющему человеку практическую помощь в организации похорон или поминок. Если он испытывает чувство вины за то, что не успел сделать или сказать, или за испытанное облегчение после смерти тяжелобольного, объясните ему, что это понятно, естественно и объяснимо.

– Постараться не замыкаться в себе, как бы этого ни хотелось. Горе – процесс, который лучше переживать с людьми. Даже если не хочется разговаривать – лучше пусть они будут рядом. Очень помогает общение с теми, кто недавно пережил подобную утрату.

– Через некоторое время (в течение первого года) обязательно надо разобрать и раздать вещи умершего. Не надо строить дома «храм» ушедшего человека, оставлять его комнату в нетронутом состоянии, словно он еще жив. Это только продлит переживание горя. Конечно, избавляться от вещей дорогого умершего очень тяжело, ощущения, будто собственными руками окончательно отдаешь его и память о нем. Обычно при этом текут слезы – пусть текут. Но в течение первого года сделать это надо.

Взято отсюда: https://www.miloserdie.ru/article/chuvstvo-viny-pered-umersh...

Про то как модераторы соцсетей калечат психику

Каждый день тысячи людей проверяют миллионы ужасающих постов в соцсетях. Они смотрят на детское порно и массовые расстрелы, убийства и расчлененку, издевательства над животными и самоубийства. Это модераторы, и они подчищают то, что не смогли распознать алгоритмы, на базе которых работают крупнейшие соцсети мира. И эти люди буквально погибают на рабочих местах, страдая от психических расстройств без всякой надежды на помощь. Почему это происходит и как отражается на том, что видят в соцсетях миллиарды пользователей

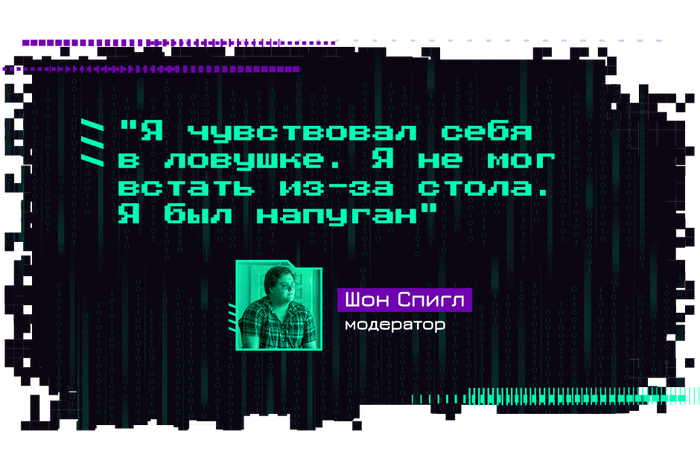

«Я был так напуган»

23-летний Шон Спигл угробил здоровье и психику всего за полгода работы на Facebook. На собеседовании ему пообещали, что он будет изучать поведение пользователей соцсети и, возможно, модерировать контент. Шон согласился, потому что его заинтересовала первая часть предложения. Но он ни разу не столкнулся с анализом поведения пользователей — вместо этого Шон несколько месяцев просматривал тысячи жутких постов.

В интервью Шон Спигл со слезами на глазах рассказал, как впервые столкнулся с работой модератора. До этого он был волонтером в приюте для животных. На первом же видео ему пришлось смотреть, как живодеры жестоко убивали игуану. Потом он наблюдал, как люди бросают щенков в кипяток и засовывают им в пасть зажженные фейерверки. И это была лишь малая часть того, что ему приходилось оценивать каждый день.

Скоро Спигл понял, что не может спать больше двух-трех часов в сутки. Он просыпался в холодном поту и долго рыдал. Он бросил спорт, на который не хватало ни физических, ни моральных сил, и ссорился с родителями по пустякам.

В офисе на протяжении всего рабочего дня за ним, как и за всеми модераторами, постоянно следили. Ему запрещали отходить от компьютера, лишний раз сходить в туалет, говорить с коллегами и родными.

«Я чувствовал себя в ловушке. Я не мог, хоть убей, встать из-за стола, иначе на меня кричали бы, чтобы я оставался на рабочем месте... Я был так напуган», — вспоминал Спигл. Позже психиатр поставил ему диагноз посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

В похожей ситуации оказался Маркус — ветеран войны, который думал, что давно привык к насилию. Уже на второй день работы модератором он понял, как сильно ошибался. Ему пришлось внимательно смотреть ролик, в котором кто-то до смерти забивал щенков бейсбольной битой. В обеденный перерыв Маркус ушел домой, чтобы выплакаться. Он собирался уволиться в тот же день, но в итоге продержался на этой работе еще чуть больше года.

Морально-нравственные страдания

На Facebook модерация контента работает с 2004 года, фактически с момента основания соцсети. Когда-то всего несколько модераторов помогали пользователям вспомнить пароль от аккаунта и лишь изредка разбирались с жалобами.

Сегодня модератор каждый день отсматривает несколько сотен спорных постов. Спорным считается пост, на который пожаловался пользователь или который был помечен алгоритмом модерации как потенциально нарушающий правила соцсети.

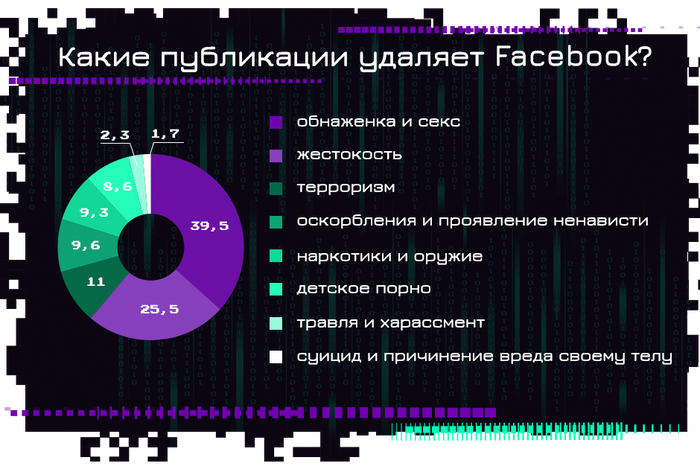

Оценивать такие публикации — сложнейшая работа, требующая усидчивости и чрезвычайно крепкой психики. Модераторы ежедневно проверяют посты, содержащие сексуальное насилие, убийства, расчленение тел и прочие ужасы. Согласно отчету Центра бизнеса и прав человека при Нью-Йоркском университете, больше трети отсматриваемого модераторами контента (39,5 процента) связано с обнаженкой и сексом. Еще четверть приходится на жестокость и расчлененку. Около 30 процентов — это терроризм, оскорбления, посты об оружии и наркотиках. Еще 9 процентов — детская порнография.

«В этой работе нет ничего приятного. Вы приходите в 9 утра каждый день, включаете компьютер и смотрите, как кому-то отрубают голову. Это то, что вы видите каждый день, каждую минуту: отрубают головы», — рассказывал бывший модератор Facebook.

Эти люди в ручном режиме отслеживают и оценивают то, что не смогли распознать алгоритмы. Но, в отличие от алгоритмов, у живых людей есть психика. И она не выдерживает таких испытаний — большинство модераторов увольняются с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство. Это тяжелое психическое состояние, которое обычно преследует ветеранов войн.

Модераторы не могут поделиться своими переживаниями с друзьями или родными — это запрещено договором о неразглашении. Из-за этого они страдают еще больше. Многие после изучения сотен постов конспирологов натурально сходят с ума: искренне начинают верить, что Земля плоская, холокост выдуман, а теракты устраивает теневое правительство.

Ни минуты покоя

Почему Facebook не наймет больше людей и не обеспечит им безопасность? Потому что формально модераторы не работают в Facebook — компания нанимает для этого подрядчиков. А те берут фрилансеров, которые трудятся за 15 долларов (около 1 тысячи рублей) в час: в некоторых штатах эта ставка едва превышает минимальный размер оплаты труда.

В таких компаниях царит армейская дисциплина. В одной из них — Cognizant — временем сотрудников управляют до минуты. Чтобы сделать перерыв, человек должен уведомить об этом руководство. В день у модератора есть получасовой обед и два 15-минутных перерыва, в которые входит посещение туалета. Из-за напряженного графика в туалет обычно не попасть: во время перерыва туда идут буквально все. Об отдыхе и думать не приходится.

У модераторов есть «оздоровительное время», и на это отводится целых девять минут в день. Девять минут в день, чтобы немного оправиться от увиденных ужасов или ненадолго закрыть глаза в попытке отвлечься. Работники-мусульмане поначалу тратили это время на молитву, но руководство запретило и это.

Для сотрудников есть служба психологической поддержки — каждый модератор может поговорить с консультантом лично или по телефону, — но этим практически никто не пользуется. В большинстве случаев это не реальные психотерапевты, а неквалифицированные «эксперты по здоровью»: они советуют медитировать, ходить в бассейн или на йогу. Такие советы весьма ожидаемо не помогают справиться со стрессом. Один из «экспертов по здоровью», выслушав все ужасы модерации, и вовсе порекомендовал сотруднику употреблять наркотики.

И, судя по многочисленным анонимным откровениям модераторов, это один из самых популярных способов удержаться на работе и не сойти с ума. Чтобы снять стресс, большинство сотрудников сидят на наркотиках, пьют или занимаются беспорядочным сексом.

«Мой сын умер здесь»

ПТСР и депрессия — далеко не худший исход для модераторов соцсетей. Некоторые сотрудники чувствуют себя настолько плохо, что буквально умирают на рабочем месте. Так произошло с 42-летним бывшим американским военным Китом Атли, который в марте 2018 года умер от сердечного приступа прямо на смене. Приехавшие на вызов медики забрали уже посиневшего Атли в больницу, но спасти его не успели.

Атли работал в той самой компании Cognizant, и там всеми силами пытались скрыть его смерть от других сотрудников. Тайна раскрылась, когда в офис приехал отец погибшего и сказал коллегам Кита: «Мой сын умер здесь». Но даже после этого в Cognizant это отрицали.

По словам коллег, Атли крайне остро переживал давление со стороны начальства. Он пытался соответствовать всем стандартам качества, но боялся, что его уволят из-за ошибок. До увольнения он так и не дожил.

Черт ногу сломит

Отдельная причина стресса — максимально запутанные инструкции для модераторов. Бывшие и нынешние сотрудники жаловались, что их и без того изнурительная работа усложнялась внезапными изменениями правил. Они постоянно изучали гигантские документы с расплывчатыми формулировками и непонятными диаграммами. Толковать инструкции можно было как угодно.

Правила модерации могли меняться в каждом конкретном случае. К примеру, после смерти рэпера XXXTentacion в 2018 году Facebook заполонили издевательские посты о музыканте, которого еще при жизни обвиняли в избиении девушки.

Модераторы тогда впали в ступор. С одной стороны, насмешки над гибелью человека должны быть запрещены, с другой — речь шла о потенциальном абьюзере. Начальство тоже было в замешательстве: сначала они приказывали помечать весь подобный контент как «жестокий», но после передумали. Шутки о погибшем рэпере-насильнике официально разрешили.

Из-за таких случаев между руководством Facebook и подрядчиками постоянно возникают нестыковки. В Facebook выдают новые правила, начальство пытается объяснить их модераторам, а они интерпретируют их по-своему. Задавать вопросы сотрудникам Facebook почти бесполезно: они не могут объяснить то, что сами же написали. В результате модераторы вынуждены лишь догадываться, как оценивать публикации. За ошибки их штрафуют и увольняют.

Зачем нужны живые модераторы?

Facebook пользуются более двух миллиардов людей. Кажется, обеспечить безопасность такого количества пользователей просто невозможно. Но речь идет о компании с оборотом 533 миллиарда долларов в год и штатом 40 тысяч сотрудников. И эта компания выделила на модерацию контента всего 15 тысяч человек. Для такой платформы цифра просто ничтожная — это всего 0,0005 процента от общего числа пользователей, многие из которых публикуют по несколько постов в день, а иногда и в минуту.

Facebook постоянно модернизирует алгоритмы для модерации и рассказывает о будущем, в котором всю грязную работу будут делать не люди, а роботы. Но пока человек в этой цепочке незаменим, ведь автоматическая модерация чаще вредит, чем приносит пользу.

Ежедневно алгоритмы блокируют совсем не то, что даже размытые правила Facebook признают неприемлемым. Так, в мае 2020 года многочисленные пользователи пожаловались на то, что Facebook заблокировал фотографии 1945 года, на которых советские военные Михаил Егоров и Мелитон Кантария устанавливают Знамя Победы на Рейхстаге. Фотографии были удалены с формулировкой «нарушение норм сообщества в отношении опасных людей и организаций». Никто не знает, что это значит, а в Facebook на претензии не отвечают.

В октябре 2019 года главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля пожаловался на удаление страницы проекта Russian Kitchen, где публиковались рецепты русской кухни. На группу были подписаны 40 тысяч человек. После того как из-за удаления разразился скандал, Facebook молча вернул доступ к странице, но на всякий случай ограничил показы. Платформа, как и во всех случаях за пределами США, подобное никогда не комментирует.

В 2018 году широкий резонанс получила фотография улыбающегося президента Франции Эммануэля Макрона, позировавшего с темнокожими полуобнаженными жителями острова Сен-Мартен. Первым пострадал Макрон, которого раскритиковали за неподобающий его статусу внешний вид, а за ним и пользователи, опубликовавшие снимки на своих страницах в Facebook. Алгоритмы соцсети разглядели на фото «наготу» и «сексуальный контент». Любопытно, что изображения были удалены только через пару месяцев после публикации.

За «чрезмерную сексуальность» банили даже фотографии репчатого лука. Фермер собирался продавать семена растения на Facebook, но его объявления удалили буквально через несколько минут после публикации. Новость о «слишком сексуальных луковицах» быстро разлетелась по СМИ, поэтому администраторам Facebook пришлось отреагировать. Впрочем, ничего нового они не сказали: сотрудники платформы восстановили объявление и обвинили в случившемся алгоритм.

Борьба с фейками

Помимо нарушений правил платформы, Facebook и Instagram следит и за распространением фейковых новостей. Такое разделение появилось в 2016 году, когда за пост президента США яростно боролись Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Победа республиканца Трампа стала для демократов большим ударом, и обвиняли в этом в том числе Facebook.

В ходе предвыборной гонки сторонники Трампа буквально заполонили самую популярную в мире социальную сеть фейковыми новостями о Хиллари Клинтон. Сообщения были самые разнообразные: в каких-то говорилось о прогрессирующем маразме кандидатки от демократов, а в других дата выборов была намеренно написана с ошибкой. Все публикации объединяли кричащие заголовки и привлекающие взгляд картинки.

Пользователи реагировали на посты бурно: одни поддерживали их лайками, другие ругались в комментариях. Для алгоритмов Facebook все это означало лишь одно: пользователи показывали высокую вовлеченность, а это главный критерий для того, чтобы автоматическая система показывала эти посты огромному числу людей. Алгоритмы не умели отличать дезинформацию от обычных новостей, поэтому активно помогали в распространении фейков.

В итоге в победе Трампа обвинили Марка Цукерберга. Ему пришлось быстро решать эту проблему. Проверку фейковых новостей передали якобы непредвзятым организациям. Сейчас свои фактчекеры есть в 50 странах мира.

Каким образом Facebook проверял профессионализм и непредвзятость фактчекеров — неизвестно. Но уровень их экспертности в разных странах мира сильно разнится. К примеру, в США за проверку отвечает одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters, а российские и украинские посты оцениваются украинской организацией StopFake, которая никогда не отличалась беспристрастностью.

StopFake работает более семи лет. Facebook начала сотрудничать с ней весной 2020 года. Вскоре американские журналисты быстро выяснили, что в России с фейками будут бороться люди, которые связаны с радикальными объединениями.

В июле 2020 года украинское издание «Заборона» подробно рассказало о связях StopFake с лидерами ультраправых и неонацистских группировок. В материале говорилось о главном лице StopFake – Марко Супруне, который анализирует российские фейки. К примеру, в 2017 году он выступил на «Молодежном националистическом конгрессе» – это известная националистическая организация на Украине. Вместе с ним на сцене были основатель популярного среди ультраправых бренда одежды «SvaStone» Арсений Билодуб и фронтмен рок-коллектива «Кому Вниз» Андрей Середа. Последний в одном из выступлений заявлял, что украинская земля – «мать арийской расы». Журналисты также выяснили, что Супрун давно дружит с представителем ультраправой партии «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) Дмитрием Савченко.

Через некоторое время главреду «Забороны», одному из авторов материала Екатерине Сергацковой начали угрожать убийством, и ей пришлось бежать из страны.

В марте 2021 года с цензурой от StopFake столкнулись многие российские СМИ. Тогда страницы сразу нескольких крупнейших изданий получили предупреждение о публикации фейков. Ложной StopFake показалась новость о задержании украинской молодежной радикальной группы МКУ в Воронеже, написанная по пресс-релизу ФСБ. Под горячую руку StopFake попали публикации «Ленты.ру», РБК, «Ведомостей», ТАСС и «Коммерсанта». Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать все статьи и объяснить, почему данные ФСБ оказались для платформы фейком.

«Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы», — ответили представители Facebook. Как и в большинстве случаев, соцсеть лукавила: публикация была скрыта для пользователей, а красная метка на странице Facebook для СМИ означала ограничение в показах на неопределенный срок.

Facebook не прекратила совместную деятельность со StopFake даже после того, как о связях организации с ультраправыми и националистами рассказало одно из крупнейших американских изданий The New York Times.

Все сотрудничающие с Facebook сторонние организации подписывали обязательство быть непредвзятыми. Но при этом StopFake открыто заявляет, что получал финансирование от посольства Великобритании, министерства иностранных дел Чехии, национального фонда в поддержку демократии США и нескольких других организаций.

«Мы столкнулись с очень странной ситуацией»

Facebook — не единственная соцсеть, у которой есть очевидные проблемы с модерацией контента. Аудитория крупнейшего видеохостинга в мире YouTube — более двух миллиардов человек. Модераторы YouTube смотрят ролики, которые могут длиться как минуту, так и несколько часов. И если 15 тысяч модераторов Facebook катастрофически не справляются с объемами работы, то у YouTube их еще меньше — всего 10 тысяч человек.

В России только в 2021 году YouTube заблокировал интервью с вирусологом на телеканале RT и новостные выпуски о протестах против локдауна в Англии — из-за «дезинформации» о COVID-19; ролик на канале Алексея Навального; видео об окружении Рамзана Кадырова и многие другие материалы на каналах с тысячами подписчиков. Претензии авторов YouTube либо игнорирует, либо отвечает стандартной формулировкой «за нарушение условий использования». Телеканал «Царьград» уже почти год не может использовать YouTube, потому что его владелец, бизнесмен Константин Малофеев находится под санкциями США и ЕС.

Удаление каналов без предупреждения и объяснения причин — лишь один из методов борьбы YouTube с контентом, который платформа считает спорным. Куда более эффективно — лишать неудобных платформе блогеров монетизации, одного из главных средств заработка.

В 2017 году самый популярный в мире YouTube-блогер Феликс PewDiePie Чельберг в шутку попросил двух незнакомых индийцев потанцевать на камеру с табличкой «Смерть всем евреям», а потом ради смеха переоделся в фашистскую форму и поднял правую руку вверх под нацистский гимн. Это вызвало крупный скандал в СМИ. Из-за шумихи YouTube пришлось устроить блогеру публичную порку: его лишили монетизации и исключили из партнерской программы. В тот год Чельберг потерял минимум семь миллионов долларов.

Российские блогеры давно привыкли к тому, что YouTube не приносит денег и ограничивает монетизацию по любому поводу. Многие из них работают напрямую с рекламодателями и вставляют рекламные интеграции в ролики. Но для зарубежных авторов монетизация роликов — значительная часть зарплаты, которую они постоянно рискуют потерять.

Желтая или красная монета на ролике (ограничение или отключение монетизации) — главная проблема популярных блогеров. Загруженное видео еще до публикации оценивает алгоритм YouTube, и часто его решения необъяснимы. На то, чтобы оспорить ограничение, уходят дни и даже недели.

В 2017 году сразу несколько крупных российских авторов площадки заявили о резком падении доходов. Например, известный кинокритик Ануар ANOIR Тлегенов жаловался, что на его роликах резко сократилось количество рекламы, а он планировал оплачивать учебу с заработков на YouTube.

«До моего канала реклама в принципе не доходит, ее тупо на всех не хватает. Теперь мой доход, который раньше варьировался от 70 до 130 долларов, будет варьироваться между нулем и нулем долларов», — говорил Тлегенов, на канал которого на тот момент было подписано около 130 тысяч человек.

Тогда, как и сейчас, обращение в службу поддержки не помогло решить проблему.

Затаскали по судам

Несмотря на непрекращающиеся скандалы с модерацией, платформы отказываются осознавать масштабы бедствия. Доказать очевидное уже несколько лет пытается Софи Чжан, уволенная из Facebook специалистка по обработке и анализу данных. Софи утверждает, что руководство Facebook прекрасно осознает проблему, но не хочет ее решать.

Чжан проработала в Facebook три года, все это время она находила фермы ботов в разных странах и уговаривала руководство их ликвидировать. Так, специалистка обнаружила нескольких тысяч поддельных профилей, якобы поддерживающих президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Действующее правительство Гондураса с помощью Facebook манипулировало мнением миллионов жителей страны и создавало иллюзию поддержки. Чжан понимала, что жизни этих людей буквально в ее руках.

Руководство отреагировало на ее жалобы лишь спустя девять месяцев. Две недели оно изучало ситуацию, а затем заморозило поддельные профили. После блокировки фейковых аккаунтов быстро появились новые. Но заниматься проблемами Гондураса дальше никто не стал.

В Азербайджане Чжан обнаружила, что правящая политическая партия использовала тысячи поддельных профилей для массового преследования оппозиции. Специалистка ждала реакции от руководства Facebook целый год. В итоге ничего не было сделано.

Другие случаи, обнаруженные Чжан, Facebook просто проигнорировал. Сотрудница видела, что в десятках стран соцсеть стала главным инструментом манипуляций людьми, и она была единственным человеком, которому было не все равно. В большинстве случаев она пыталась контролировать тысячи ботов собственноручно.

«Я знаю, что мои руки в крови», — говорит она о своей работе в Facebook.

Еще один сотрудник, осмелившийся пойти войной на соцсеть, — американка Селена Скола. Она работала модератором в Facebook около девяти месяцев, в результате у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

По словам Сколы, ни компания, ни подрядчик Pro Unlimited не смогли защитить ее от психологических травм. Даже после увольнения Селена не может держать в руке компьютерную мышь и боится громких звуков. Она одна из немногих, кто открыто потребовал возместить причиненный ей ущерб.

Выиграна битва, но не война

В 2020 году Facebook пообещал выплатить 52 миллиона долларов всем бывшим и нынешним модераторам, у которых развилось ПТСР из-за работы с шокирующим контентом.

Каждому модератору пообещали минимум 1000 долларов и дополнительную компенсацию в том случае, если у него диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство или связанные с ним психологические травмы. На дополнительную компенсацию могут рассчитывать как минимум несколько тысяч человек.

С момента объявления о компенсациях прошел год. О выплатах пока ничего неизвестно.

В апреле 2021 года очередной анонимный модератор не выдержал ежедневного просмотра обезглавливаний и уволился. Перед этим он отправил журналистам записку, в которой рассказал о наплевательском отношении Facebook к модераторам. Вместо реальной помощи им по-прежнему советуют делать дыхательные упражнения для успокоения.

«Если сделать несколько глубоких вдохов или представить солнечный пляж, вы сможете вернуться к работе. Но это не избавит вас от бессонницы. Нам платят за то, чтобы мы по восемь часов в день наблюдали за худшими проявлениями человечества. Это не та работа, которую можно оставить в офисе и забыть на выходные», — говорится в записке.

И даже если страдающим от ПТСР модераторам все же выплатят компенсации, это вряд ли кардинально решит проблему. Действующим сотрудникам придется и дальше ежедневно смотреть на расчлененку, убийства и издевательства над детьми. Без какой-либо психологической помощи.

В 2020 году Центр бизнеса и прав человека при Нью-Йоркском университете предложил создателям Facebook несколько решений, которые облегчили бы жизнь модераторам и сделали систему более эффективной. Соцсети необходимо как минимум удвоить количество модераторов и взять их всех на штатную работу. Это позволит компании внимательнее следить за психическим состоянием своих сотрудников. Однако Facebook никак не отреагировал на призыв.

В Центре считают, что халатное отношение соцсетей к проблемам модерации частично связано с финансовыми затратами. Изменения обойдутся компании дорого — минимум в десятки миллионов долларов. Средний сотрудник Facebook зарабатывает 240 тысяч долларов в год с учетом бонусов, а модератор контента, работающий у подрядчика, получает всего 28,8 тысячи долларов в год.

Есть и вторая, более сложная для объяснения причина, почему платформа Цукерберга отказывается от усиления модерации.

«Модерация контента просто не соответствует системе ценностей Кремниевой долины. Там очень высоко ценятся продуктовые инновации, умный маркетинг, разработка… А суровый мир модерации в это просто не вписывается», — говорится в отчете Центра.

В BuzzFeed пришли к куда более грустному выводу: Facebook не просто игнорирует проблемы модерации, а намеренно оставляет на платформе мошенников, хакеров и дезинформаторов. Они распространяют вредную информацию с помощью рекламы, а Facebook получает с нее огромную прибыль.

«Facebook возьмет каждый цент, который она может заработать на чем угодно. Ей все равно, что происходит на площадке, пока она получает деньги», — так охарактеризовал происходящее в крупнейшей соцсети ее бывший сотрудник.

Взято из спецпроекта Ленты.ру «Алгоритм. Кто тобой управляет?»