окончание, начало см. здесь

Здесь Вы узнаете про субъективный социальный статус. Про эксперимент с иерархией и как на это реагирует мозг. Про жажду власти и есть ли она в основной массе у людей. Про то что ориентированность на социальное доминрование можно измерить. В конце статьи автор попытается собрать пазл про власть с точки зрения нейропсихологии.

Игры статуса

Есть объективный социоэкономический статус, а есть субъективный социальный статус. Когда мы в повседневной речи говорим «статус», обычно имеется в виду первое. Объективный статус,- место в иерархии, профессиональная успешность, финансовое благополучие и уровень жизни, то есть это взгляд снаружи. Субъективный социальный статус,- это как человек оценивает себя, свою значимость и иерархическое положение (причем по произвольному субъективно значимому критерию). Идея субъективного статуса была предложена еще в середине 70х, но прицельно интересоваться ею стали только последние лет 10.

Субъективный статус совершенно не обязательно идентичен объективному, потому что включает в себя уважение, престиж и отношение окружающих. У какой-нибудь почтенной матроны, держащей в руках обширное и разветвленное семейство в несколько поколений, - объективное социоэкономическое положение может быть «пожилая крестьянка», а субъективный статус как у Саурона. Или классический пример социального несоответствия,- западные источники обычно упоминают учителей, в российских реалиях можно добавить, скажем, врачей. Врачи и учителя,- статусные профессии, к которым окружающие относятся с почтением и уважением, при очень скромном доходе и уровне жизни.

Интуитивно правильным кажется заявление, что люди с высоким социальным статусом имеют продолжительность жизни выше, дольше сохраняют активность и меньше болеют, благодаря доступу к лучшей медпомощи, высокому уровню жизни и благоприятной окружающей среде. Однако, это не совсем так, это только часть правды. На деле, гораздо более значим именно субъективный социальный статус, и именно от него напрямую зависит здоровье, продолжительность жизни и заболеваемость. Объективное же социоэкономическое положение лишь служит базисом, на котором человек основывает свои субъективные само-оценки.

Значимость субъективного социального статуса доказана в массе исследованиях с огромной выборкой (например, только «English Longitudinal Study of Ageing» это 8 тысяч обследованных и 2 года наблюдений). Показано для самых разных возрастов и занятий, от успехов в обучении среди студентов до физической и умственной активности среди пенсионеров.

Пожилые люди (американцы, средний возраст 64 года, 84% белые),- выборку раздели на 3 группы по самооценке субъективного социального статуса. В течении 4х лет наблюдения люди с низким субъективным статусом демонстрировали существенное снижение физической активности,- в 50% случаев среди группы «низкого субъективного статуса» и вдвое реже – 24% и 28% соответственно для групп выской и средней оценки субъективного статуса. При этом связь объективного социоэкономического положения со здоровьем, самочувствием и физической активностью,- хотя и прослеживалась, но была значительно менее явственной.

Мы весим столько, сколько о себе думаем.

А это, в свою очередь, зависит от отношения к нам окружающих, от нашей самооценки и лишь затем,- от объективной социоэкономической позиции. Таким образом, субъективный социальный статус формируется как баланс между естественным желанием человека думать о себе как можно лучше и внешними реалиями, ограничивающими это его желание.

Здоровая психика находит в верхних границах допустимого эту точку равновесия между желаемым и действительным, любые отклонения вверх и вниз,- вредны, патологичны и ведут к снижению адаптивности, как в сторону нарциссизма, так и в сторону депрессии.

Эксперимент где человек помещался в иерархию в вакууме

Есть интересная и очень важная для понимания ситуации работа от 2008 «Know Your Place: Neural Processing of Social Hierarchy».

Участники выполняли ряд заданий в формате компьютерной игры. Перед игрой все проходили «рейтинговый тур», по результатам которого им присваивался низкий, средний или высокий ранг (1, 2 или 3 звезды). На экране они видели свою фотографию и иконку «звания». За выполнение задания получали денежную награду, за неудачу ничего не получали, штрафов не было (таким образом, в игре не было элемента наказания,- либо поощрение либо отсутствие поощрения). Кроме своей фотографии, перед каждым раундом демонстрировалась фотография другого игрока с его «званием», и по окончанию раунда оглашались результаты обоих игроков. «Звездный статус» при этом ни на что не влиял (и игроки об этом знали), «трехзвездные» не получали за успешный раунд больше «однозвездных», кроме того, они играли не друг против друга, соревновательный элемент отсутствовал, задания выполнялись параллельно. Значило только то, справился участник с заданием или нет, успехи и поражения всех прочих никак напрямую на его сумму выигрыша не влияли. Но при этом человек знал, как идут дела у других. Участники полагали, что вместе с ними проходят игру живые люди, на самом же деле всем обследуемым изначально присваивалось 2 звезды, за 1- и 3- звездных «других» играл компьютер.

То есть человек помещался в такую «сферическую в вакууме» иерархию, где есть рейтинг и статус, но нет ни наказания, ни поощрения за это, нет соперничества и доминирования, все играют независимо, успехи и неудачи других ни на что не влияют.

И даже в такой ситуации люди уделяют огромное внимание к знакам статуса. Головной мозг очень вяло реагирует на выполнение задания в чистом виде, заметно оживляется, когда ему показывают рейтинг виртуальных игроков (участник знает, что за «других» играет компьютер), и выдает бурное возбуждение на звездные «звания», когда полагает, что это живые игроки. При этом преимущественный фокус внимания держится на игроках рангом выше («3х-звездным»).

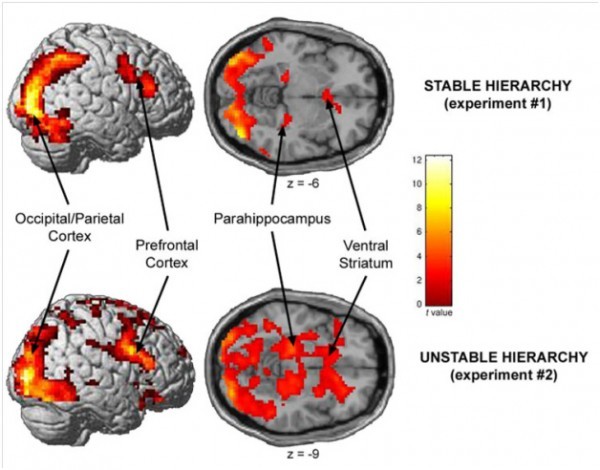

На скане ниже показаны результаты в 2х вариантах эксперимента. В эксперименте #1 иерархия была неизменна и стабильна, т.е. дали тебе 2 звезды, и с ними ты до конца и пробудешь. В эксперименте #2 в зависимости от результатов рейтинг повышался или понижался в процессе игры, то есть можно было опуститься до 1 звезды, или подняться до 3-звездного. Результаты других игроков в любом случае на это движение по иерархической лестнице никак не влияли, во всех вариантах исследования все участники играли независимо и параллельно и знали об этом.

Результаты эксперимента

Как видите, не требуется каких-то особых познаний в функциональной анатомии, чтобы увидеть, что на нижем скане «красные зоны» активности заметно обширнее.

Помимо этого, пики активности в 1,5-2 раза выше при демонстрации результатов «вышестоящего» (3х звездного) игрока относительно «нижестоящего» (1-звездного). Что-то подобное наблюдалось и у шимпанзе,- зарегистрирована значительная активация передней премоторной коры при демонстрации высоко-ранговой особи.

Таким образом, человеческая психика обладает значительным избирательным вниманием к событиям, связанными с социальными статусами и иерархическими взаимодействиями. Не имеет принципиального значения, насколько эти рейтинги объективно значимы, какие преимущества они дают, можно ли их изменить и вообще, существуют ли они на самом деле.

Иерархический статус это мощный стимул и самостоятельный мотив. Причем обратите внимание на снимки, во фронтальных лобных полях никакой значимой активности не наблюдается. События, связанные с оценкой иерархического статуса очень значимы для конечного поведения человека, и, как всегда в подобных случаях, рассудочный интеллект к принятию столь серьезных решений не допускается, это выше уровня его компетенции.

Будь я корпоративным монстром, заставлял бы маркетологов заучивать протоколы исследований наизусть, как устав караульной службы, как молитву, как государственный гимн. И я сильно подозреваю, что, например, директора компании Blizzard именно так и поступают (и, надо думать, не они одни).

Гонки за лидером

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос. Если люди в любой сколь-нибудь крупной группе неизбежно стремятся к образованию иерархий, и на то есть причины; если люди уделяют такое внимание всему, что связано с социальной иерархией,- как на уровне процессов и взаимодействий, так и на уровне статусов и состояний; если эти стимулы столь значимы для человека,- то почему людям свойственна тяга к социальному доминированию и как именно реализуется «жажда власти»?

Ответ на этот вопрос мне представляется очень простым.

А никак. Ни почему. Людям это не свойственно. Они не стремятся, на самом деле. Из оценки и принятия иерархий никак не вытекает обязательная поведенческая активность, направленная на социальное доминирование и получение высокого статусного положения в этой самой иерархии.

Это две отдельные психические конструкции, и вторая – не обязательная, не частая и не характерная надстройка над первой. Иерархии для всех, а доминирование не для всех. «Все» – имеется в виду «подавляющее большинство», а не «все поголовно до единого». Безоговорочное принятие социальной пирамиды,- это середина человеческой гауссианы, это статистическая норма, а стремление карабкаться вверх по этой пирамиде,- это правый край гауссианы, это статистическое отклонение.

Нет никакой всеобщей жажды власти, как и нет никакого изначального стремления к доминированию. Большую часть своей истории люди прекрасно обходились без социальных лифтов и статус передавался по наследству. Родился крестьянином,- умрешь крестьянином. Этот кшатрий, вот этот дайме, а этот – Его Сиятельство князь, звания выдают в начале игры и в дальнейшем изменить их невозможно. Если бы сколь-нибудь значимой долей населения овладевала жажда власти, люди бы со всей силы карабкались вверх и устойчивая социальна пирамида была бы невозможна.

Существуют мощные когнитивные искажения мышления, направленные на сохранение статус кво. Существуют массовые когнитивные искажения в пользу неприятия рисков и избегания ситуаций неопределенности. Существуют искажения в пользу переоценки собственных достоинств и качеств. Существуют искажения в пользу принятия мнения большинства и доверия к авторитетам. Не существует сколь-нибудь массовых когнитивных искажений, поощряющих конкурентное поведение и стремление к социальному доминированию.

И когда мы говорим про «альфа-самцов», тут следует иметь в виду, что это все закавычено, что никаких «альфа» у сапиенсов нет, это образная метафора, не более того. Точно так же, когда мы сравниваем женщину с кошкой, мы не имеем в виду, что она покрыта шерстью, умывается слюной и вылизывает себе промежность.

Ориентация на социальное доминирование - это можно измерить

Не буду останавливаться на концепциях 50-60х годов, на Адорно и последователях, и хочу обратить внимание на теорию социального доминирования Сиданиуса и Пратто (Social Dominance Theory). Это попытка увязать биологические основания с социальным феноменом доминирования и групповых иерархий. Попытка не вполне удачная, сейчас к ней существует много вопросов и обоснованной критики, но как рабочая модель,- эта концепция вполне имеет право быть.

Рациональное зерно, на мой взгляд, в постулировании ориентации на социальное доминирование (Social dominance orientation, далее ОСД). как фундаментальной черты характера человека. По этой идее, у людей ОСД может различаться в широких пределах, может быть в разной степени выражена, и это определяет, насколько человек склонен разделять, защищать и поддерживать иерархические отношения в социуме. Я сильно сомневаюсь, что ОСД существует как самостоятельное свойство личности, скорее это комплексная характеристика, и зависит не только от базовых черт характера, но и от образа жизни, профессии, социального положения, внешних обстоятельств и принятых в сообществе стандартов поведения. При этом хочу подчеркнуть,- ОСД вовсе не означает социальную активность, лидерские качества или «жажду власти» в общебытовом понимании. Это означает лишь то, насколько для человека это важно, и насколько он обращает внимание на стимулы и знаки, связанные с доминированием. У американского реднека ультраконсервативных взглядов или у русского ура-патриота-хоругвиеносца могут быть зашкаливающие цифры по шкале опросников SDO-6, но это не делает их властными и влиятельными персонами. Но в целом, корреляция есть. В целом, люди с высоким значением ОСД в большей степени стремятся к власти, чаще придерживаются консервативных, правых, «макиавллевских» взглядов и т.д.

То есть это можно определить, это можно измерить, существуют более или менее выраженные корреляции и закономерности, в целом с концепцией можно работать. Хотя все нейробиологические и эволюционно-психологические обоснования теории социального доминирования совершенно беспомощны, как рабочая модель, повторюсь,- имеет право быть.

Точно так же не существует единой сводной концепции лидерства. Только общепринятых принципиальных парадигм 3 штуки,- личностных характеристик, поведенческая и ситуационная. Плюс интегративные модели, как попытки объединить первые три, например, предложенная Скуллером в 2011 "трехуровневая модель". Эти теории конкурируют, эволюционируют, идет непрерывное их развитие, но до окончательных ответов еще далеко.

Бизнес отчаялся уже дождаться от науки внятной предметной теории, махнул рукой и в настоящее время практикует то, что называется «evidence-based management». То есть плевать на гипотезы, нам для дела нужны работающие инструменты, почему они работают это не так важно, поэтому берем все, к чему есть доказательная база, лепим вместе и пользуем, концептуальное же обоснование как-нибудь потом прикрутим. В целом, это подход хороший, я одобряю. С Большой Пятеркой та же история была, и ничего, все довольны.

Собирая пазл

В итоге, как эта машинка работает, от нейромедиаторного релиза до государственных институтов? Я доподлинно не понимаю. И не знаю никого, кто бы понимал. Но примерно происходит следующее.

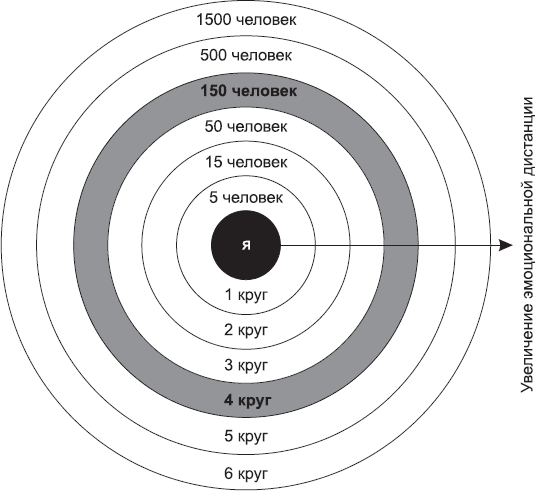

Люди образуют группы с высокой внутренней связностью, потом группы растут, связность падает, в какой-то момент сообщество становится неустойчивым, появляется нужда в дополнительных ребрах жесткости, появляется иерархия, как следствие,- неизбежно кто-то становится ведущим, кто-то ведомым. Появляется доминирование как мера власти, и власть как способ доминирования. Это понятно, это социология.

Что на уровне психических механизмов? Как и в случае с религиозно-мистическими воззрениями это не первичный феномен, это сложная конструкция, сборно-щитовой домик. Не существует какой-то «извилины власти», не существует анатомического «отдела доминирования». Все изначальные взаимодействия это «человек-человек», но не «человек-социум».

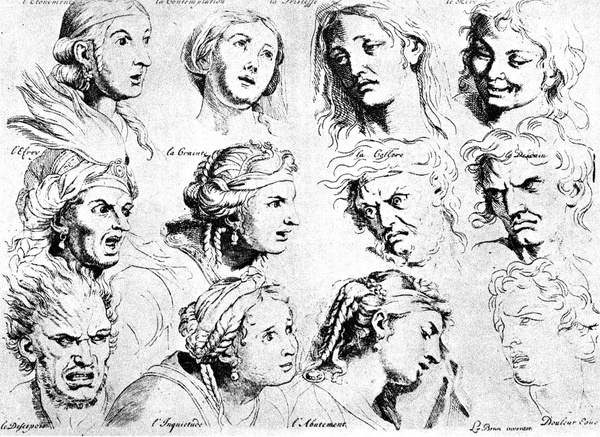

Есть отделы головного мозга, которые занимаются специально распознаванием мимики. Есть отделы, которые собирают фокус внимания на движении глаз, и ребенок в 10 месяцев уже опознает пристальный взгляд, понимает его направление и смотрит туда же, и эти умения появляются гораздо раньше, чем вырастает способность к ментализации. Дети смотрят на взрослых, дети смотрят, куда смотрят взрослые, дети наблюдают за реакциями и поведением, усваивают нормы, усваивают схемы мышления,- так происходит социализация, и происходит она на уровне межличностных взаимодействий.

Теория разума за ментализацию, ментализация за самоосознание, самосознание за самооценку, самооценка за идентичность, идентичность за принадлежность, - так у нас вырастает еще один кирпич в стене.

На томограммах картины социальных оценок будут отличаться от частных эмоциональных реакций. Социальные оценки чужих отличаются от социальных оценок своих. Реакции на иерархически вышестоящих отличаются от реакций на нижестоящих, и т.д. И будут задействованы разные наборы отделов мозга, в зависимости от условий задачи, но ни один из них не является специфичным именно для оценки статуса и обработки иерархических отношений.

Задняя опоясывающая кора (Posterior cingulate cortex)? Этот отдел заметно реагирует в любых про-социальных реакциях, в том числе иерархических, но это не оценка иерархии в чистом виде. В задней опоясывающей находится «главный рубильник» сознания, этот отдел, например, отключается во время анестезии (и в том числе поэтому,- если колотушкой по лбу дать, человеку будет больно, а если по затылку- человек отключится). Помимо этого, этот участок мозга отвечает за интенсивность и фокусировку, поэтому пики активности при оценке социального статуса говорят лишь о том, что человек очень сильно обращает внимание на подобные стимулы. Верхняя префронтальная кора (Dorsolateral prefrontal cortex)? Это социальные суждение и нормативы, когнитивные схемы, рабочая память, контроль и регуляция. Это автоматический социальный интеллект, чем больше социалки, тем активнее верхняя префронтальная, не обязательно в ситуациях социального доминирования. Передняя добавочная премоторная кора (Supplementary motor area)? В этом отделе проявляется активность при наблюдении за членами сообщества, обладающими высоким иерархическим положением (и у людей, и у высших приматов), но опять-же, передняя премоторная это «визуомоторный тачпад», место сопряжение поступающей информации с направленным поведением, этот же отдел активен, когда мы смотрим на смеющегося человека. Ну и так далее. Амигдала – аффективное наполнение, вентральный стриатум- система поощрения, орбитофронтальная кора- целеполагание и планирование результатов.

Никто по отдельности не занимается специально социальным доминированием, оценкой статуса и поддержанием иерархии отношений. Но в комбинации,- они неизбежно формируют «человека иерархического». Тут уместны сравнения с религиозным чувством, которое рассматривалось в предыдущем тексте. Нет никаких изначальных причин предпочитать те или иные формы религиозных воззрений, нет никаких биологических причин предпочитать те или иные формы социальной организации. Но есть причины, по которым человек естественным путем принимает, разделяет, оценивает и поддерживает те или иные иерархические принципы.

Какие именно,- дело десятое. Что, почему, какие и как именно мы будет оценивать статусные предикаты, - это уже не принципиально. Не богатый, так умный. Не имперская мощь, так гражданская позиция. Не стразы, так Че Гевара. Без разницы.

То есть нам-то, субъективно, конечно огромная разница, но в основе своей,- это общий единый механизм. От века к веку и от сообщества к сообществу могут меняться его конечные проявления, но принцип действия,- он с нами всегда. Был, есть и будет.

И это нормально.

Автор: врач-психотерапевт

Статью и ссылки на дополнительные материалы (статьи, книги) можно посмотреть здесь: http://stelazin.livejournal.com/102650.html