Рассказ о возникновении монголов следует начать из глубины веков, отнюдь даже не с Великого переселения народов. Истоки бушующего потока под названием монголы находятся в III тысячелетии до н.э., ибо если сейчас Монголия задворки мира, тогда территория современной Монголии была, по крайней мере, одним из центров мира. В III—II тысячелетии до н. э. в долине реки Хуанхэ происходил процесс формирования древнекитайского государства, полулегендарной династии Ся. Около 1600 года до н. э. династия была свергнута, бежавшие смешались с племенами ханьюнь и хуньюй на северной окраине Гоби, таким образом, появились предки хунну. Происходит оформление традиций, быта, появление кочевого скотоводства. К XIII веку до н. э. происходит оформление родового строя хунну. В июле 823 года до н. э. хунну впервые вторглись в Китай и захватили города: Цяо, Ху, Хао, Фэнь, но были отбиты, как много раз впоследствии из-за слабого вооружения и организованности, но продолжали массированные набеги. Китай на тот момент, как впрочем, до вторжения монголов через тысячу лет неоднороден, состоит из многих конкурирующих царств и земель, в том числе населённых кочевниками. Объединитель Китая Цинь Шихуанди отогнал хунну от своих границ и чтобы навсегда обезопасить державу, в период Воюющих царств (475—221 гг. до н. э.) приказал построить Великую Стену (многое говорит о масштабах набегов), хотя на содержание боеспособности этого сооружения уходило больше ресурсов, чем грабили хунну. Стена не была такой гигантской и масштабной как показывают участки сейчас, просто земляные валы, строившиеся забиванием палками земли в опалубку и складыванием, традиционный и простой китайский вид строительства стен.

В 201 году до н. э. предводитель хунну Модэ, объединив племена, напал на ослабленный очередной гражданской войной Китай, в 192 году до н. э. он даже предложил вдовствующей императрице Люй-хоу заключить брак. В 177 году до н. э. Чжуки-князь (титул у хунну) напал на Китай, затем хунну присоединили земли нынешнего Восточного Туркестана, Усунь и вступили в союз с некоторыми родами тибетцев-кянов, обложили данью многие народы. За счёт беглых китайских чиновников, хунну создали сложный государственный аппарат (вроде будущего монгольского) и обкладывали (как монголы) всех окружающих данью, продолжая набеги на Китай, иногда выливающиеся в настоящие войны. Китайцы предпринимали ряд экспедиций, атаковали кочевья, но несли потери, хунну же, за счёт внутренних конфликтов ослабляли себя, уходили в подданство усиливающегося Китая, проигрывали войны. В 80 году до н. э. ослабленные междоусобицей хунну напали на Китай, но пограничная стража смогла отбить нападение. Хуннская держава разваливалась изнутри, роды воевали друг с другом, все устали от бесконечных междоусобиц. Китайская империя рассчитывала на то, что разгром хунну позволит присоединить к Империи все северные и многие западные народы, известные китайцам. Произошло наоборот: распад хунну привёл к войне всех племён, которые желали достичь такого же могущества, как и бывшие правители степей — хунну. Каждое племя стремилось к «господству над народами» и было враждебно Китаю. Появилось два хунну: северное и южное. Северяне были противники Китая и южан, выступая за восстановление независимой державы. Южане были сторонники мира с Китаем и соглашались на роль его вассалов.

Все резались между собой, пока в 141 году не родился Таньшихуай из сяньби – бывших данников хунну. Его мать утверждала, что он был зачат от проглоченной ей градинки во время грома, то есть его отец не был человеком. Таньшихуай сделал для сяньби то, что когда-то сделал Модэ для хунну: твёрдой властью собирал роды в одну державу и сражался с соседями. Таньшихуай грабил китайскую границу на юге, прогнал динлинов на севере, разбил войско Пуё, Усунь на западе и захватил бывшие хуннские земли. Все завоевания произошли за 10 лет. Несколько дольше шло завоевание Южной Сибири. Но Таньшихуай не перенял хуннской модели государства. Вместо родового принципа он ввёл военную демократию. Таньшихуай был просто вождём для своих воинов, у него не было титула шаньюя или иного, его командующие назначались им лично, независимо от происхождения, он грабил Китай и разбивал его армии, но после его смерти сяньбийская держава распалась окончательно в 235 году. После 155 года упоминаний о северных хунну не зафиксировано, но в 350 году в Европе узнали о гуннах — кочевниках из глубин Азии, наводивших ужас на оседлые народы. Помимо созвучия имён на генетическую связь между гуннами и хунну Центральной Азии указывает ряд категорий материальной культуры, в особенности в сфере военного дела, характерной чертой которого было использование сложносоставного лука. Здесь начинается Великое переселение народов, но что мы видим до этого? Да практически тысячелетнюю кальку, создавшую все необходимые будущим монголам инструменты: кочевой образ жизни, китайские чиновники в управлении, масштабность походов, образ жизни, вооружение и тактику.

В европейских источниках первые упоминания о гуннах датируются II веком н. э. и относятся к региону в восточной области Прикаспия. В 70-х годах IV века гунны покорили аланов на Северном Кавказе, а затем разгромили остготское государство Германариха. Гунны, возглавляемые царём Баламбером, подчинили большую часть остготов (они жили в низовьях Днепра) и заставили вестготов (живших в низовьях Днестра) отступить во Фракию (в восточной части Балканского полуострова, между Эгейским, Чёрным и Мраморным морями). Затем, пройдя в 395 году через Кавказ, опустошили восточно-римские провинции Сирию и Каппадокию (в Малой Азии). С этого времени основная ветвь гуннов обосновалась в Паннонии (западно-римской провинции на правом берегу Дуная, ныне — территория Венгрии) и Австрии, совершая оттуда набеги на Восточную Римскую империю (по отношению к Западной Римской империи до середины V века гунны выступали как союзники в борьбе против германских племён). В гуннском союзе к этому времени оказался уже чрезвычайно пёстрый состав германских и негерманских народов: булгары, остготы, герулы, гепиды, сарматы и др. Все покорённые племена облагались данью и принуждались к участию в военных походах. В 422 году гунны вновь атаковали Фракию. Восточно-римский император Феодосий II согласился выплачивать гуннам дань в размере 350 фунтов золота в год. В 445 году правитель Аттила перешёл от тактики конных набегов к осаде городов и к 447 году взял 60 городов и укреплённых пунктов на Балканах, территории современной Греции и в других провинциях Римской империи. В 451 году в битве на Каталаунских полях в Галлии продвижение гуннов на запад было остановлено объединённой армией римлян под началом полководца Аэция и Тулузского королевства вестготов. В 452 году гунны вторглись в Италию, разграбив Аквилею, Милан и ряд других городов, но затем отступили назад. После смерти Аттилы в 453 году возникшими внутри империи распрями воспользовались покорённые гепиды, возглавившие восстание германских племён против гуннов. В 454 году в битве при реке Недао в Паннонии гунны были разбиты и вытеснены в Причерноморье. Попытки гуннов прорваться на Балканский полуостров в 469 году были тщетными. Гунны быстро растворились в среде других народов, которые продолжали непрерывно прибывать с востока. Однако их имя ещё долго использовалось средневековыми авторами в качестве общего наименования всех кочевников Причерноморья, безотносительно к реальным связям таковых с бывшим гуннским союзом. Следующей волной Великого переселения народов стало появление племён огуров в 460-х гг. и савиров в начале VI века.

Но вернёмся в Китай, там тем временем и севернее происходило формирование новых империй. Период III—VI веков был одним из самых тяжёлых в истории Китая: после падения династии Хань (220 годы) и распада империи в экономике государства произошёл резкий упадок. Возникла угроза вторжения в Китай орд Тюркского каганата. В конце VI века в северокитайском государстве Северная Чжоу (наследовавшем Вэй) к власти удалось прийти китайским и китаизированным тюркским аристократам во главе с Ян Цзянем. Благодаря отрицательному отношению большинства китайцев к феодальной раздробленности, а также воле аристократии к консолидации против внешних врагов и внутренних экономических проблем, Ян и его сторонники смогли относительно легко добиться объединения страны. В 581 году Ян Цзянь был провозглашён под именем Вэнь-ди императором новой династии Суй. Он стал первым за более чем 300 лет правителем, чья власть распространялась на весь Китай, после свержения настала эпоха Тан, она продлилась с 18 июня 618 до 4 июня 907 года, империя простиралась от Манчжурии до Таиланда и от Каспийского моря до Тихого океана.

А тем временем, на сцену выходит род Ашина, они жили в горах Алтая, число их оценивалось в несколько сот семейств. Считается, что Ашина Асяньше стал вассалом жужаньского кагана (могущественного государства, но для краткости про них не будем). В середине V века Ашина поселились на южной стороне Алтая и стали добывать железо для жужаней, именно подданные Ашина стали впоследствии называться тюрками. Само слово «тюрк» значит «крепкий», «сильный». В 545 году телесские племена вновь восстали против жужаней и во главе нового государства встал правитель тюрок-ашина Бумын. В 551 году он заключил союз с китайским царством Западная Вэй и, разгромив жужаней, принял титул «ильхан» («правитель народов»). Основные силы эфталитов были разбиты тюрками в 567 году под Бухарой, после завоевания Средней Азии, каганат стал контролировать значительную часть Великого Шёлкового пути. Каган (хан) — высшее правящее лицо в каганате, военачальник. По итогам переговоров с византийским императором Юстином II были подписаны торговое соглашение и военный договор против Ирана, сидевшему на шёлковом пути. После заключения византийско-тюркского союза Иран обязался выплачивать каганату дань в размере 40 тысяч золотых динаров ежегодно и не препятствовать торговле. В 575 году Иран и Византия объединились против тюрков. В ответ на это в 576 году тюркские войска разгромили вассала Византии — Боспор Киммерийский, предприняли победоносные походы в Крым и Западный Кавказ. Благодаря этим завоеваниям каганат стал контролировать все важные участки Великого Шёлкового пути, что обеспечивало тюркской знати огромные прибыли от караванной торговли. Границы каганата простирались от Чёрного моря до практически Тихого океана, от Байкала до Тибета. После смерти Тобо-хана в 581 году, традиционно произошло ослабление Тюркского каганата, междоусобные войны, наступление Китая на границы каганата, войны с соседними странами.

В 603 году Тюркский каганат распался на Западно-тюркский каганат и Восточно-тюркский каганат. Восточно-тюркский каганат имел общие протяжённые границы с Китаем и вёл частые войны, располагаясь примерно на территории современной Монголии. Несколько крупных сражений, в которых каганат одержал победы, произошли в конце VII века и в первой половине VIII века. В 630 году Танская империя захватила Восточный каганат. После поражения в 744 году в битве с уйгурами под предводительством хана Моюн-Чура, на землях Восточного каганата возник Уйгурский каганат, просуществовавший с 744 по 840 годы. В Западный каганат вошли Казахстан, Средняя Азия, Северный Кавказ, Крым, Урал и Поволжье. Вершины своего могущества каганат достиг во время правления Шегуй-кагана (в 610—618 годах) и его младшего брата Тон-ябгу-кагана (в 618—630 годах). Новые походы в Тохаристан и Афганистан раздвинули границы государства до северо-западной Индии. Каганат представлял единую систему преимущественно кочевого и полукочевого способа ведения кочевого хозяйства и оседло-земледельческого типа хозяйствования. Полностью распался в 704 году, но сыграл важную роль в консолидации тюркоязычного населения Евразии и способствовал дальнейшему развитию этнических групп, составивших впоследствии основу современных тюркоязычных народов.

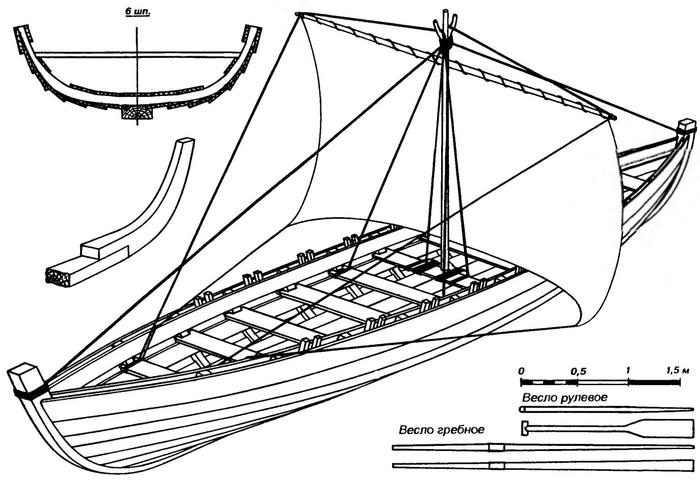

Излюбленное оружие тюрков: луки со стрелами, копья, сабли, палаши, часто применяют броню всадника и лошади. Смерть в бою считалось лучшей смертью для мужчины. Основным занятием тюркютов было кочевое скотоводство, а также охота на травоядных животных, носившая характер облавы ввиду многочисленности стад степных зверей. Основной пищей тюркютов было мясо, любимым напитком — кумыс. Одежда и шатры шились из шкур животных. Тюрки также изготавливали войлок и шерстяные ткани. Основным видом скота были овцы и лошади. Основной экономической единицей была парная (аильная) семья. Тюркюты освоили промышленную добычу железа. Способ получения железа был сыродутным. Развитие металлургии позволило тюркютским ханам перевооружить свою армию. То есть монголам за пятьсот лет до них детально разработали и опробовали их образ жизни и вооружений.

Достоверно история киданей фиксируется с IV века. В VI в. кидани стали частью степной империи тюрков, затем попеременно выступают союзниками и агрессорами по отношению к китайской империи Тан. Кидани жили относительно мирно в первой половине IX века. Отношения с танской империей стали охладевать по мере сближения киданей и уйгур, но альянс не сложился: кидани объявляют себя их данниками, однако в 842 снова переходят на китайскую сторону. Основные черты социального устройства доимперского периода истории киданей: существование ордо — дружин при каждом из правителей, отсутствие столицы или какой-либо постоянной резиденции киданьских вождей. Как и чжурчжэни впоследствии, кидани предпочитали сменять резиденции в зависимости от наступления рыболовного и охотничьего сезонов (отмечаемых, соответственно, ритуалами поимки первой рыбы и первого дикого гуся). В 947 г. новое государство было названо Великим Ляо, в 983 — Великим государством киданей, в 1066 — снова Великим Ляо. Активно укрепляясь на северных рубежах Китая, кидани отторгли часть его территорий («Шестнадцать округов»). Основы управления в государстве Ляо были созданы китайцами и корейцами, на основе китайских иероглифов и из китайских элементов письма была создана письменность, развивались города, ремёсла, торговля. С конца XI века государство Ляо приходит в упадок, а в 1125 его уничтожают чжурчжэни и китайцы. Часть киданьской знати (каракидане, или каракитаи) уходит в Среднюю Азию, где в районе рек Талас и Шу сложилось небольшое государство каракитаев — Западное Ляо (1124—1211 годы).

Объединение чжурчжэньских племён вызвало тревогу у киданей, которые всеми силами препятствовали объединению чжурчжэней. Вмешательство киданьского Ляо в чжурчжэньские дела привело к тому, что племена стали замышлять войну против киданьского государства. Мобильная чжурчжэньская конница взяла верх над огромным, но слабо подготовленным киданьским войском. Ослабевшая империя киданей была окончательно разгромлена в 1125 году, последний император киданей был захвачен в плен чжурчжэнями. В 1125 году две чжурчжэньские армии начали наступление на империю Сун. Китайские армии были огромны, но состояли в основном из пехоты, которая не могла воевать на равных с чжурчжэньской конницей. В 1127 году чжурчжэни захватили Кайфэн, включив в своё государство север Китая. В 1191 году был официально снят запрет на браки между китайскими и чжурчжэньскими семьями, это существенно ускорило процесс китаизации последних.

И вот лишь теперь, появляются монголы… Действительно, откуда ни возьмись, на ровном месте степей Монголии. На самом деле можно запутаться в их предшественниках, создававших империи от океана до океана, возможностях, тактике и вооружении, которые можно было перенять за века, пока монгольские племена жили в степях Монголии и Забайкалья с VI—IХ вв. Удивление скорее вызывает отчего монголы двинулись так поздно, хотя… есть ещё более запоздавшие – манчжуры, но это, совсем другая история…

Кто же выдумал, что монголов не было, что Романовы как-то погубили Великую Тартарию, перенасыпали соблюдая все археологические слои Новгород, завозя слои из под Ярославля (миллиарды тонн грунта, насыпанного в идеальном порядке – задача примерно равная строительству сотни пирамид, которые, как известно тоже ООО «Пирамидстрой-Гиза» никогда построить не могли, потому как это НЕВОЗМОЖНО!). Жил-был такой Коля Морозов, народоволец, террорист, участник покушений (удачных) на царя, масон, приговорённый к вечной каторге, где он просидел с 1882 года до 1905 года. К сожалению, автор «трудов» по всемирной истории, в частности истории христианства — «Откровение о грозе и буре» (1907), «Пророки» (1914), «Христос», породившие так называемую «историческую концепцию Морозова» не имеющую ничего общего с наукой историей. Написана она для подрыва строя Российской империи, тогда это была царствующая семья Романовых, они выведены как лютые угнетатели Великого тартарейского народа, дескать, загнобили великих славянских звездолётчиков, разрушили столицу Асгард-ирийский, всех совместно с жуткими рептилоидами с Нибиру загнали в концлагеря, стёрли память, заставили пить кукаколу и есть гамбургеры, а потом ещё «Дом-2» в телевизоре смотреть. За это ухватились математик А. Т. Фоменко и Г.В. Носовский и иже с ними, а поскольку математики всегда говорят, что они запросто могут описать своими формулами любой процесс от варки яиц до цикличности истории, они запросто и подогнали под морозовские бредни свои странные псевдоматематические и псевдоастрономические выкладки. Ну, а чтобы окончательно запутать подтасовали факты, выдумали недостающее, прочитали задом наперёд, а потом с переда назад арабские надписи и всё сошлось! Да, в истории много повторяющихся историй, ну так если обобщать как математики, вроде: враг напал, его отбили или появился вождь, собрал племена и завоевав всех создал империю, а раз всё, похоже, то это один и тот же правитель. Так можно далеко зайти, вроде как история человеков: жил-жил, да и помер, а раз истории похожи – значит все люди земли один человек. Математикам не мешало бы знать, что математика лишь обслуживающий инструмент физики, уж никак не истории, где ему и место, не стоит зубилом лезть в кардиохирургию. Поначалу это было отличным анекдотом среди людей, знающих историю, но потом выделилась агрессивная группа, уверовавшая в их книги как в ДМБ-2 директор колхоза в отца Гамадрила. Благодаря хорошей раскупаемости книг и сомнительной популярность, сии авторы «новой хронологии» упорствуют в ереси, с другой стороны не могут же они покаяться и объявить, как в своё время честный Кастанеда, что это всего лишь выдумки, они были молоды, им нужны были деньги. А за ними выдумки как непреложную истину повторяют другие, даже ставящие им в заслугу, что они не сами даже эту ересь придумали, а лишь «развивают чужую концепцию», читай зека, ненавидящего Российскую империю и царей лично. Вот и подумайте, прежде чем презрительно кинуть: «думайте головой, история сфальсифицирована, не надо повторять скалигеровские выдумки, Миллер и Шлёцер опорочили светлые труды Ломоносова, слава Тартарии, тартарейцам слава» - чьи выдумки вы повторяете.