В Японии 80% суши занимают горы, около 600 из них возвышается не менее чем на 2 000 метров, а одна, легендарная Фудзи, достигает 4 000 метров,в горах множество быстрых речек и чистых озер, они покрыты густой растительностью. Добавьте сюда ещё климат с жарким влажным летом и снежной зимой, с бурной весной и меланхоличной осенью, оставшиеся 20% плодородных земель распределите всего между тремя областями, прибавьте периодические землетрясения и тайфуны. В изолированной от материка Японии жили аборигены. Около 500 г. до н.э. их начали вытеснять пришельцы монголоидного типа, предки современного населения страны. Они прибывали постепенно на протяжении последующих нескольких сотен лет, принесли с собой гончарный круг, бронзу, железо, культуру риса и острые мечи. Имели место и смешанные браки, чем объясняется относительная волосатость японцев по сравнению с другими монголоидами. Ко времени десятого императора, которого звали Судзин (около 200 г. н.э.), в мифах стала преобладать примитивная форма анимизма, который впоследствии стали считать исконной религией Японии, синто – «путём богов».

Монастыри, как и крупные привилегированные землевладельцы довольно легко избегали уплаты налогов. Более мелким землевладельцам или тем, кто не был связан с могущественными аристократическими семьями, уклониться было гораздо труднее. Решение напрашивалось само собой: они номинально передавали свои владения землевладельцу, который платил небольшой налог или совсем его не платил – например, монастырю. Новый владелец регистрировал эти земли под своим именем, таким образом, выводя их из списка подлежащих налогообложению, а затем возвращал прежнему владельцу. Всё, что такой «защитник» требовал от «дарителя», сводилось к ежегодной подати, гораздо ниже установленной нормы налога, и к молчаливому соглашению не разглашать условия сделки. По мере того как развивалась эта система, известная как кисин, формы дарственных передач становились все сложнее.

Семейство Фудзивара особенно преуспело в извлечении выгоды из кисин. Следует вспомнить, что именно основатель этого прославленного дома начал воплощать в жизнь программу реформ принца Сётоку, подсмотренных в императорском Китае. Они заняли ключевые места в императорском совете и начали просачиваться в императорскую фамилию, избрав весьма простой путь, выращивая и воспитывая дочерей, которые выходили замуж за наследных принцев. В этом они так преуспели, что между 724 и 1900 гг. не менее пятидесяти пяти из семидесяти шести наследовавших друг другу императоров были рождены женщинами из клана Фудзивара. В течение восьмого и девятого веков императорский двор превратился в клуб Фудзивара, а сами императоры, потомки воинов, перестали походить на простых смертных и уподобились божествам. Император даже не упоминался по имени, которое заменялось эвфемистическими титулами; наиболее известный из них – микадо, буквально – «почтенные врата». Появилась практика отречения императора: он ещё молодым передавал свои полномочия родственнику-ребёнку, которым легче было манипулировать и чья власть была чисто номинальной. Рождение большого количества принцев неизбежно вызывало сложности. В каждом поколении были недовольные, которых обошли при выборе наследника престола, не говоря уже о родственниках императора, не принадлежавших к клану Фудзивара, у которых шансов на повышение в должности было ещё меньше. Эти аристократы тактично покидали столицу, чтобы поискать удачи в других местах. В то время такая практика казалась удобной. Лишние члены правящего дома селились далеко от Киото, многие из них вступали в браки с представителями древних кланов. Двор, сам того не ведая, сеял зубы дракона, из которых вскоре должны были вырасти воины.

Создать регулярную национальную армию так и не удалось, земельные реформы провалились. В Киото, где знатные семьи соперничали друг с другом за синекуру, каковой было несение караула в покоях императора, не было недостатка в желающих «поступить на военную службу», однако в восточных и северных провинциях, где обитали аборигены эмиси, проблема безопасности стояла очень остро. Эмиси были искусными лучниками и свирепыми воинами, помимо войн с эмиси, надо было ещё время от времени подавлять восстания и бороться с бандитами и разбойниками. Поскольку система всеобщей воинской повинности не срабатывала, обеспечение безопасности в этих отдалённых провинциях стало заботой местных землевладельцев. Придворные аристократы в столице наслаждались праздной жизнью, описание которой дошло до нас в таких романах, как «Повесть о принце Гэндзи», и меньше всего желали принимать на себя обязанности сёгуна (временного военного правителя, министра обороны), отправляться на край света и воевать с врагами трона. Они были настолько увлечены столичной жизнью, что даже гарнизоны в провинциях были сокращены, а солдаты переведены в столицу и зачислены в городскую стражу.

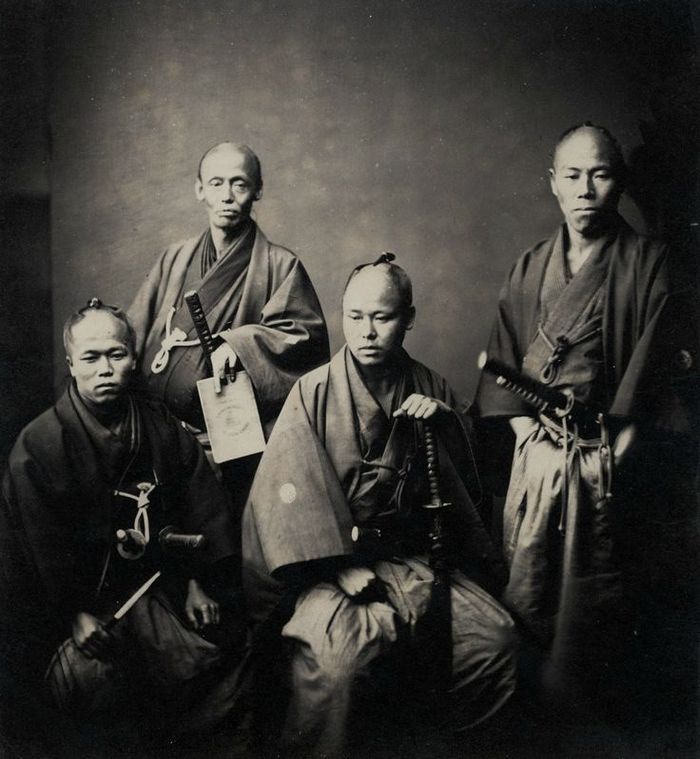

Людьми, которым выпала задача поддерживать закон и порядок, были землевладельцы, разбогатевшие, вероятнее всего, благодаря практике кисин. Были среди них и обедневшие аристократы, в поисках удачи покинувшие двор и бежавшие от засилья Фудзивара. Под началом этих землевладельцев находились многочисленные мелкие держатели земель и крестьяне, которых система кисин сделала зависимыми. Не требовалось много времени, чтобы эта экономическая зависимость переросла в вассальные отношения. Связи, возникшие благодаря кисин, укреплялись, когда заинтересованные стороны вступали в родственные отношения. Вассалы были лично преданы господину и готовы были следовать за ним в минуту опасности. Сторонники могущественных землевладельцев называли себя самураями, приблизительный смысл слова «самурай» – «тот, кто служит» (от глагола самурау или сабурау – служить). В первоначальном значении этот термин не ассоциировался с военной службой, однако со временем его значение изменилось. Другое слово, буси, известно нам в словосочетании буси-до, «путь воина», буси, однако, не подразумевало отношений между слугой и господином, его можно считать общим термином для обозначения воина, солдата.

В V в. на смену примитивным доспехам, пришёл другой тип, заимствованный с азиатского континента: азиатский «ламеллярный» доспех. Заимствовав сам принцип, японцы разработали свой уникальный стиль: в VI и VII вв. доспех представлял собой большой неуклюжий кафтан. Со временем он превратился в те доспехи, которые носили самураи, то были первые настоящие самурайские доспехи, известные как ёрои. Принцип конструкции ёрои очень прост: несколько кусков металла или кожи плотно соединяются вместе, образуя гибкую эластичную полосу. Полоса, состоящая из кодзанэ, как назывались эти чешуйки, достигала в ширину около 30 см. Длина же ее определялась тем, для какой части доспехов она предназначалась. Полоса покрывалась кожей и тщательно лакировалась для защиты от корозии. Несколько таких полос связывалось вместе толстым шелковым или кожаным шнуром. Эти шнуры, так называемые одоси, т.е. шнуровка доспехов, были разноцветными и создавали покрывавший доспехи узор.

Весь собранный таким образом доспех имел вид коробки. Три стороны коробки – передняя, левая и задняя – были соединены вместе. Сперва надевалась правая часть – вайдатэ, которая плотно привязывалась под мышкой и через левое плечо. Большие тяжёлые наплечники, содэ, крепились к наплечным ремням при помощи шнурков или ремешков, а чтобы они не болтались и не задирались, оставляя руки открытыми, они сзади крепились к агэмаки – детали в виде креста, сплетенной из толстых шнуров. Агэмаки, обычно красного цвета, подвешивали к кольцу в верхней части наспинника. То, что кажется нагрудником, на самом деле цурубасири – пластина, облегчающая скольжение тетивы лука при выстреле. Как и все гладкие поверхности доспехов, она покрыта слоем крашеной кожи, которая обычно украшалась изысканным орнаментом. Перед цурубасири укреплены две подвески для защиты шнуров, поддерживающих доспехи, которые закреплялись на продолговатых пуговицах. Над правой стороной груди находится сэндан но ита – подобие миниатюрного наплечника. Слева – кюби но ита, неподвижно закреплённая железная пластина, покрытая кожей. В то время самураи носили бронированный рукав, котэ, только на левой руке, чтобы правая оставалась свободной для натягивания тетивы лука. Бронированный рукав выглядел как обычный матерчатый мешок, с внешней стороны усиленный железными пластинами, который привязывался под мышкой. Под броню самураи надевали ёрои хитатарэ – украшенный вышивкой и помпонами халат. Большие мешковатые штаны заправлялись в поножи, а широкие рукава затягивались шнурками у запястий. Для удобства левый рукав не заправлялся в котэ, а выпускался наружу и затыкался за пояс. Поножи представляли собой просто три согнутых железных пластины, которые привязывались к ноге. Ботинки из медвежьей шкуры и кожаные перчатки для стрельбы из лука завершали вооружение самурая ниже шеи.

На свитках изображены типичные тяжёлые шлемы, которые носили с ёрои. Сам шлем состоял из нескольких железных пластин, скреплённых большими коническими заклёпками, головки которых выступали над поверхностью шлема. На макушке было большое отверстие, именуемое тэхэн. Для нас, возможно, шлем с отверстием представляется чем-то непривычным, однако оно, вероятнее всего, использовалось, чтобы пропускать через него пук волос: волосы служили подкладкой. Впоследствии, когда появились шлемы с подкладкой, от отверстия отказались. Большой изогнутый назатыльник (сикоро) собирался из кодзанэ, как и другие части доспехов. Обратите внимание, что края сикоро выгибаются вверх и наружу для защиты лица. Эти выступы – фукигаёси – покрывались тисненой кожей, как и козырек шлема. Наконец, шлем был украшен небольшой агэмаки, прикрепленной к его тыльной стороне. Шлемы некоторых воинов, имели забрало в виде железных пластин, прикреплённых к лобной части и закрывающих щеки.

Судя по сохранившимся изображениям, одеяние самурая не было униформой, некоторые различия в одежде, по-видимому, были связаны с рангом воина. Принципиальное различие существовало между конным воином и пехотинцем, последний носил не коробчатый ёрои, а более простые доспехи, облегающие тело, так называемые домару.

Что касается наступательного оружия, следует заметить, что почти все воины имели меч, кинжал, лук и тяжёлое копье или алебарду причудливой формы – нагината. Мечи ранних воинов больше всего напоминали тип, известный как тати, который носился на подвесе лезвием вниз. Это был, судя по изображениям на свитках, единственный общепринятый способ ношения меча, поскольку только так его и можно было носить с громоздкими доспехами ёрои. К ножнам был прикреплён деревянный или плетёный диск, на который наматывалась запасная тетива для лука. Лук (вакю) в то время был самым важным оружием, знаком принадлежности к самурайскому сословию, они были сложносоставные, как и большинство типов азиатских луков. Их собирали из бамбуковых планок, отдельные детали делались из других сортов дерева, сверху их обматывали волокном ротановой пальмы. Одной из любопытных особенностей японского лука является то, что при стрельбе его держали не посредине, а в месте, находящемся примерно в трети длины от нижнего конца. Так из него было удобнее стрелять с седла. Самураи были в основном конными лучниками, они часами упражнялись, пуская длинные бамбуковые стрелы со скачущей лошади. Наконечники стрел разной формы служили разным целям. Открытые V-образные, похожие на ножницы наконечники, возможно, предназначались для разрезания скрепляющих доспехи шнуров, хотя первоначально они, вероятнее всего, использовались для охоты. Был любопытный наконечник в виде большой деревянной репы со сквозными отверстиями, который свистел при полете стрелы. Такие наконечники использовались для подачи сигналов и для устрашения врага. Стрелы носили в колчане, который подвешивался справа и откуда стрелы вытаскивали вниз, а не через плечо, как на Западе.

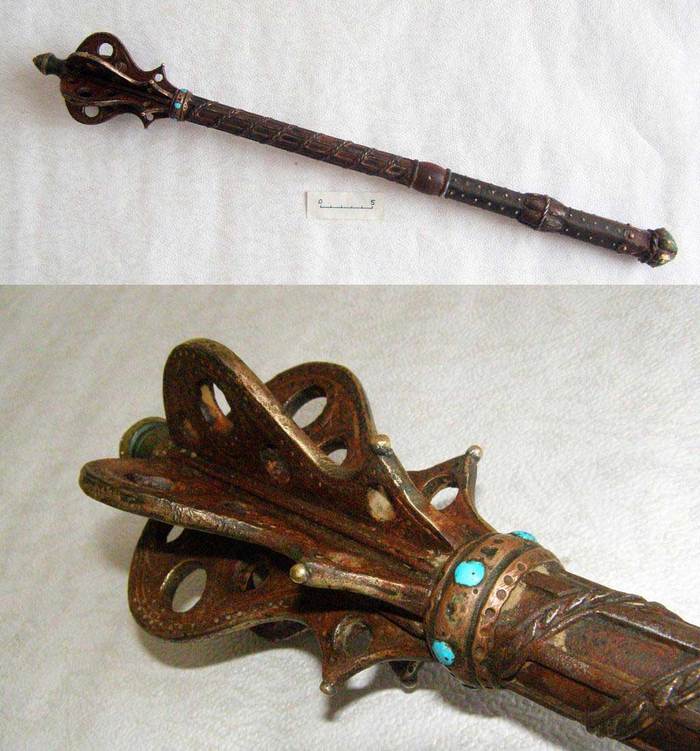

К началу XII в., таким образом, в Японии выделилось три сильных клана: Фудзивара, державшие бразды правления и контролировавшие генофонд императорской фамилии, покорители мятежников Минамото и усмирители пиратов Тайра. Была, кроме того, ещё одна растущая военная сила: сохэй (монахи-воины), в искусстве войны они не уступали формирующемуся сословию самураев. Чтобы увеличить численность своих армий, монастыри намеренно убеждали людей принять монашество ради того лишь, чтобы обучить их военному делу. Этими рекрутами оказывались чаще всего беглые крестьяне или мелкие преступники, они же в основном и сражались за монастыри. Служение богам по традиции было делом благородных, однако многие священнослужители высокого ранга – гакусё (учёные монахи) с готовностью вступали в бой, если возникала такая необходимость. В Киото главным источником причиняемых монахами беспокойств была гора Хиэй, поэтому там они получили имя ямабуси (воины горы). Носили повязки на лице с прорезью для глаз – несомненно, традиционным оружием монахов были нанигата. Вариант, который использовали в то время, назывался собудзукири нанигата: его клинок достигал в длину более метра, в бою его использовали как рубящее оружие, и он наносил страшные раны. Другим оружием монахов был страх перед богами, представителями которых они себя считали. Вероятно, из каждых пяти монахов-воинов четверо даже не проходили обряда посвящения по всей форме, ограничившись символическим бритьем головы.

Война Гэмпэй, которая продолжалась с 1180 по 1185 г. – самая знаменитая из всех войн между самураями. Минамото подняли два неудачных восстания, но затем, смогли победить клан Тайра, истребив почти поголовно и заняв место сёгуна (или бакфу) при императоре, ставшим в очередной раз марионеткой, была организована по сути военная диктатура, причём наследственная. Война считается лебединой песней самураев, окутана множеством легенд, по сути, являясь цепью мелких стычек кланов, монахов, бесконечных предательств и подлых убийств. Самураи не получили обещанных наград и остались недовольны. Через тридцать лет после основания сёгуната в Камакура третий и последний сёгун Минамото был убит, а его место занято представителем клана Ходзё, ставшими сиккенами, то есть регентами уже при сёгунах, а императоры низводились вовсе до номинальной фигуры.

В 1259 г. Хубилай-хан, великий хан монголов, внук знаменитого Чингис хаана, стал императором Китая и в 1264 г. и перенёс свою столицу в город, который в настоящее время известен как Пекин. Ко времени воцарения Хубилая соседняя с Китаем Корея также признала власть монголов; таким образом, граница монгольских владений проходила всего в пятидесяти милях от Японии. Как только его первое посольство потерпело неудачу в 1268 г., Хубилай-хан начал готовиться к войне. Несколько дипломатических миссий были направлены им в Японию между 1268 и 1274 гг., но японцы ко всем отнеслись с пренебрежением.

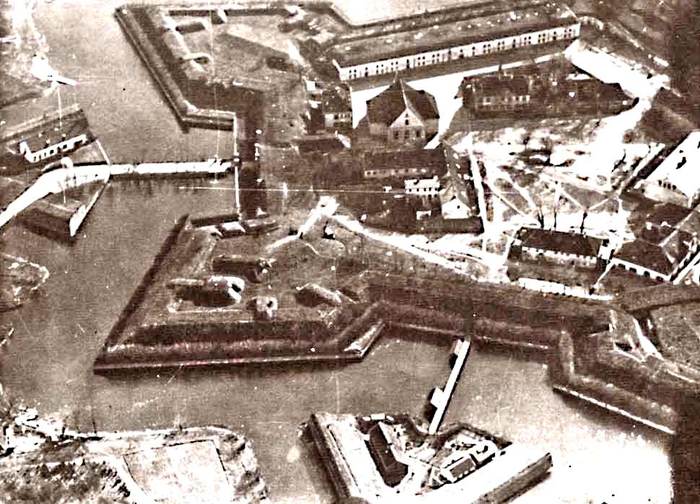

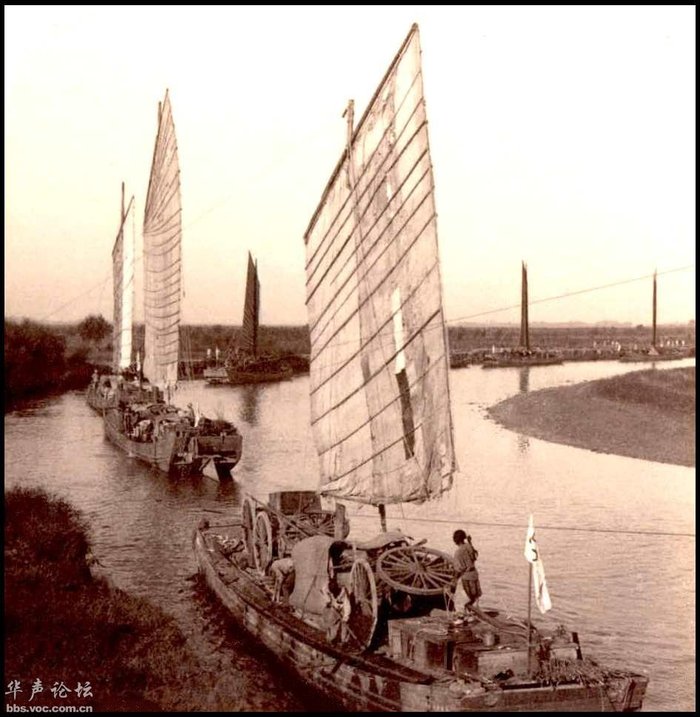

В ноябре 1274 г. монгольский флот направился к острову Цусима. Обороной острова руководил Сё Сукэкуни, внук Тайра Томомори, того самого, который последним покончил с собой в битве при Дан-но-ура. Японцы не пытались напасть на монгольские транспорты, пока те пересекали пролив, – у них просто не было такой возможности. Кроме пиратов, японцы были столь мало знакомы с мореплаванием, что в мирное время все регулярные морские перевозки осуществлялись на китайских судах. Несмотря на героические усилия Сукэкуни, остров Цусима пал под натиском численно превосходящего противника. Та же участь постигла через несколько дней и остров Ики. С населением обоих островов монголы расправились с такой жестокостью, что это ужаснуло японских самураев. В Японии воины сражались против воинов, война не подразумевала уничтожения гражданского населения.

Сколь необычны и страшны монголы, стало со всей очевидностью ясно 19 ноября, когда монгольский флот вошёл в бухту Хаката и монголы высадились около Имадзу. На следующий день на рассвете монгольская армия при поддержке выстроившихся вдоль берега кораблей предприняла атаку на Хаката, во время которой самураи узнали ещё кое-что о своих противниках. Первый урок касался тактики: храбрость самурая, в некотором смысле составлявшая его главную силу, в данном случае обернулась слабостью. Традиция, предписывавшая вступить в схватку первым, собрать отрубленные головы и, главное, вызвать на поединок достойного противника, была совершенно неприменима по отношению к иноземному врагу. Хотя самураи проигрывали, но у монголов закончились запасы стрел и пороховых бомб, к тому же погода ухудшилась и потеряв в основном утонувшими много бойцов, монголы в сущности отступили. Японцы в порыве хотели собрать флот и высадиться добить монголов на континенте, чтобы запугать (насколько они были запальчивые и мало информированные), но у них не было ни флота, ни самураев, ни средств.

Японцы в качестве подготовки ко второму неминуемому сражению лишь кое-как силами всей страны возвели стену высотой 2 м и уселись ждать. Монгольская армия отплыла 22 мая 1281 г. и 9 июня вторглась на остров Цусима. Сопротивление было гораздо более упорным, чем во время первого вторжения, и на Цусима, и на Ики, где монголы высадились 14 июня, далее высадившись по традиции в Хаката, но силой ветра и волн армаду разнесло в щепки; казалось, «будто кто-то разбросал божественные гадательные стебли» по поверхности моря. Когда ками-кадзэ, или «божественный ветер», как его немедленно нарекли, стих, самураи радостно бросились добивать уцелевших интервентов. Потери монголов были огромны, один китайский флот потерял половину своего экипажа. Так закончилась последняя попытка завоевать Японию, самураи получили тысячи голов – их сдавали для получения награды. Хубилай-хан планировал ещё одно вторжение, но оно так и не состоялось, после победы над монголами национальная гордость японцев возросла непомерно.

До этого японская история никаких крестьянских восстаний не знала, и вдруг люди, в течение многих столетий бывшие кроткими как овечки, словно полностью переменились. Благодаря организаторским способностям дзи-самураев народное возмущение получило выражение в создании союзов взаимной защиты – икки. Очень скоро икки попытались донести свои скорби и требования до средоточия власти, как это прежде делали монахи-воины, и последовал целый ряд «крестьянских восстаний». Впервые икки появились в последние годы Войны Дворов, однако жители Киото впервые испытали ярость толпы не ранее 1428 г. В этом году произошло мощное восстание, вызванное рядом указов, касавшихся положения крестьян. Главным объектом нападений икки были владельцы ломбардов и ростовщики, поскольку они, прежде всего, стремились добиться погашения тяжёлых долгов. Но ярость толпы на этом не успокоилась, и после недели беспорядочных грабежей бакуфу было вынуждено издать указ об отмене задолженностей.

В 1542 или в 1543 году китайская джонка, на которой плыли три португальских торговца, была снесена с курса ураганом и прибита к берегам острова Танэгасима у берегов южного Кюсю. Эти три путешественника были первыми задокументированными европейцами, ступившими на землю Японии. И хотя их вид и странная одежда возбуждали любопытство, то, что действительно восхитило японцев, было имевшееся у них огнестрельное оружие. После месячного курса обучения даймё Танэгасима, который происходил из рода Симадзу, приобрёл два экземпляра за огромную сумму денег и отдал ружья своему главному кузнецу-оружейнику, чтобы тот их скопировал. Некоторые технические проблемы того сперва озадачили: например, как закрыть задний конец ствола; однако несколько месяцев спустя, когда на Танэгасима зашло португальское судно, он отдал свою дочь за несколько уроков оружейного дела, и вскоре его мастерская стала выпускать продукцию, ничем не уступающую европейской. С тех пор самураи превратились, как правило, в мушкетёров, вернее аркебузиров…

Финансовое положение и всегда позволяющее существовать впроголодь, в 16 в. было таковым, что император Го-Нара (1527–1532) жил в деревянной хижине вместо дворца, и дети лепили пирожки из грязи у его дверей. Чтобы добыть денег, он продавал прохожим автографы; рассказывают, что императорская трапеза состояла из рисовых пирожков и собачьего супа. Финансовое положение сёгуната было немногим лучше, затем началась «охота за мечами» 1588 года, после чего обычные люди уже не могли носить мечей и пара мечей стала отличительным признаком только самурая.

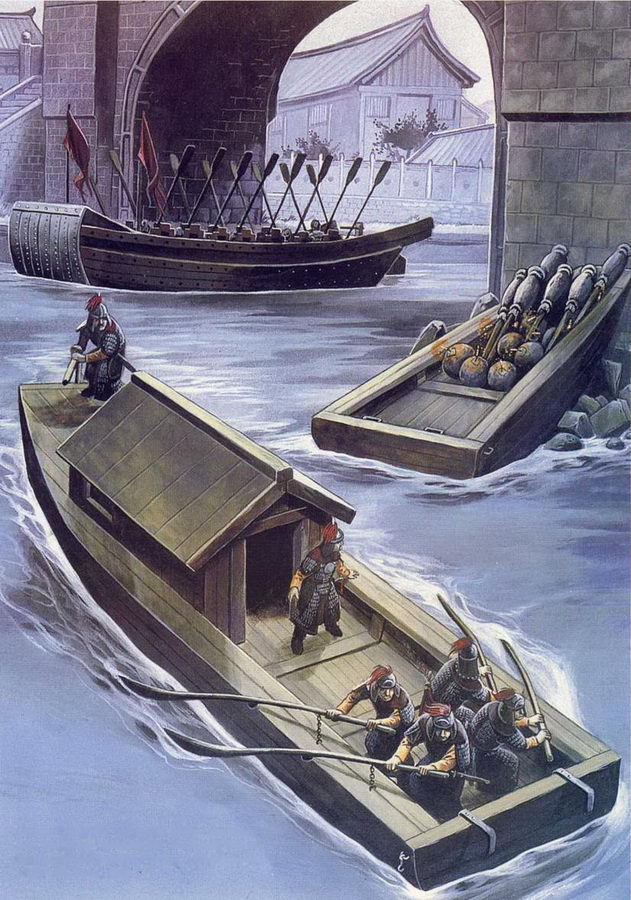

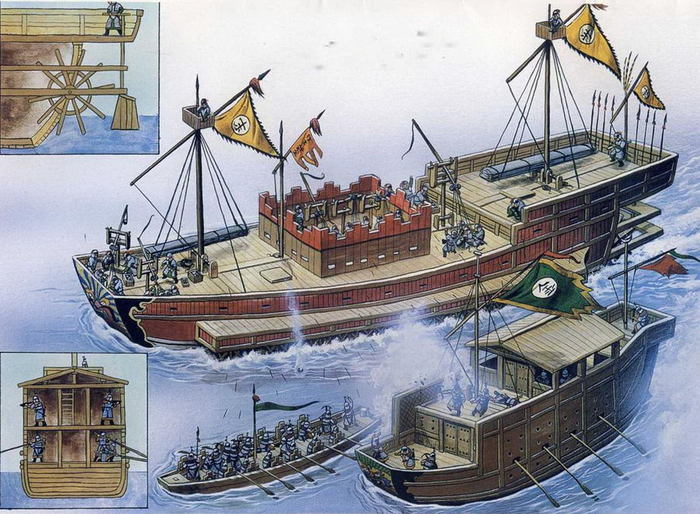

В 1594 году японцы захотели завоевать Китай, но корейцы не хотели их пускать через свою территорию и японцы решили пройти сквозь неё. К тому времени в Японии крайне распространилось христианство изуитских миссионеров и чай. Чаем могли наградить самурая, он был довольно дорог, откуда такие чайные церемонии, а христианство соперничало с дзен-буддизмом, поэтому полки были как христианские(!), так и буддистские при вторжении в Корею, соперничающие между собой. Вскоре они взяли Сеул, а затем Пхеньян, не встретив сопротивления у сильного корейского флота и разметав немощную корейскую армию. Но Китай, увидев угрозу послал вначале корпус, разбитый наголову, а затем серьёзные войска и началась затяжная война, к тому же, адмирал Ли Сун Син, командующий части флота, используя преимущество своих кораблей-черепах (кобуксонов) с пушками и защитой, хоть и деревянной по типу мониторов (почти сплошное укрытие палубы), одержал несколько побед и настала длительная война. Японцы страдали от недостатка провизии и зим, а так же партизан, в конце концов, японцы согласились оставить Сеул 6 мая 1593 г., почти через год после того, как с триумфом его заняли. Китайцы оккупировали Корею и продолжили её разграбление, японцы планировали второе вторжение и осуществили его в 1597 году, к тому времени придворные интриганы пытали адмирала Ли, сместили, но затем снова восстановили, но в одном из сражений он погиб, потрепав флот японцев, модернизировавших свои корабли. Японцы в качестве подтверждения побед отправили тысячи ушей в бочках, поскольку головы возить было накладно (уши зарыли, теперь там памятник). В 1598 году японцы ушли из Кореи, китайцы продолжили оккупацию, но подорвали свою экономику и пали под ударом манчжуров, затем японцы планировали вторжение в Индонезию, но финансовые трудности и междоусобицы сорвали планы.

Началось время упадка самураев, их обнищания, борьбы за содержание и превращение (с одобрения властей) снова в землепашцев и ремесленников. По предписанию 1649 г. самурай «знаменный» с доходом, скажем, в 200 коку (годовое количество риса для одного человека) должен был выставить одного меченосца самурайского сословия («домашнего»), одного копьеносца (дитто) и трёх человек прислуги (простолюдинов), что составляло, включая его самого, шесть человек. «Знаменный» с доходом в 1 000 коку выставлял одного аркебузира, одного лучника, двух копьеносцев, пять меченосцев и пять человек прислуги. Самураи Одавара производили, помимо всего прочего, рыболовные крючки и зубочистки, другие самураи открывали ломбарды или торговали овощами, в провинции Сага они превратились в фермеров, с военной точки зрения наиболее интересным из самурайских занятий стало изготовление доспехов. В 1638 году, во время очередной стычки голландские пушки бомбардировали замок с суши, а голландские корабли обстреливали его с моря, голландское участие, однако, вскоре прекратилось – в лагерь осаждавших были выпущены из замка стрелы с посланиями, где их осмеивали за то, что они полагаются на иностранцев. Как бы то ни было, начинался век мортир, военное дело самураев захирело, они стали делать негодные доспехи, если ранее они защищали даже от аркебузных пуль, теперь они были собраны из частей разных эпох и были неудобными.

В таких условиях самурай Соко, в отличие от своих коллег тренировавшийся и за счёт службы возвысившийся, начал пропагандировать «здоровый образ жизни самурая», в сочинениях Соко мы встречаем одно из первых изложений того, что впоследствии получило известность под именем буси-до, или «путь воина». Именно он создал тот миф о старых добрых временах и сделал самураев легендарными героями. В уютной обстановке эпохи Эдо кабинетные самураи (или «самураи соломенных циновок», что ближе к истине) смогли, наконец, заняться перечислением доблестей идеального воина. Это и есть то буси-до, которое мы знаем. Основной упор делается на таких достоинствах, как храбрость, честность, верность, умеренность, стоицизм и сыновняя почтительность. Насколько же все это присутствует в действительной истории самураев? Верность и честность: известен совет Мори Мотонари не доверять никому, в особенности родственникам, Акэти Мицухидэ, бесспорно, лучший эксперт по части вероломства, недаром сказал, что ложь воина следует называть стратегией и что честные люди встречаются только среди крестьян и горожан. Сочинения Соко возымели действие, самураи немного подтянулись: 14 декабря 1702 г. 47 ронинов ворвались в дом своего врага, убили его и установили его голову на могиле своего покойного господина. Этот акт мести потряс представителей власти: следовало ли им наказать ронинов за убийство или наградить за то, что они более чем кто-либо за прошедшее столетие повели себя как истинные самураи? В конце концов, закон взял верх, и 46 оставшихся в живых ронинов (один был убит во время нападения) совершили массовое харакири, что было одновременно и честью.

В 1858 г., после того, как под угрозой орудий, Японию вынудили открыть порты для торговли (Чёрные корабли) Наосукэ подписал договор с Соединёнными Штатами, а вскоре также с Англией и Францией. Эти соглашения вызвали сильное негодование среди настроенных против иностранцев консерваторов, и в 1860 г. Наосукэ был убит ронином из даймёята Мито. Но реставрация императора повлекла за собой все изменения, которых так опасались её противники. Самураи как сословие были упразднены, вместо жалованья им была выплачена компенсация, которая, как полагали, поможет им открыть собственное дело. В 1876 г. ношение мечей запрещено было всем, кроме представителей вооружённых сил, которые теперь формировались согласно закону о всеобщей воинской повинности. Движение сопротивления назревало и в конце концов вылилось в «восстание на Сацума» в 1877 г. 15 февраля Сайго Такамори во главе 15 000 человек захватил Кагосима, затем атаковал армию Кумамото, разгромил её и осадил замок Кумамото (это не было как в фильме «Последний самурай» с катанами наперевес - практически война мушкетёров). Узнав об этом, правительство послало регулярную армию под командованием Арисугава Тарухито, под натиском численно превосходящего противника повстанцы отступили в Хюга, где, несмотря на весь свой героизм, были разбиты в нескольких сражениях. В конце концов, армия Сайго была оттеснена назад в Кагосима, сопротивление стало невозможным, окружённые со всех сторон, и с моря и с суши, последние самураи приготовились дорого продать свою жизнь. Последняя битва произошла при Сирояма 24 сентября 1877 г. Сайго пал, раненный в ногу пулей одного из обученных в Европе солдат, и один из его верных приближенных по его просьбе лишил его жизни. Так умер последний самурай.