Проклятое призвание

56 постов

56 постов

2 поста

12 постов

16 постов

21 пост

12 постов

10 постов

– Хорошо было? – Листовский явно доволен собой. Да и справедливости ради, ему есть чем гордиться. Сегодня мы поставили почти рекорд. Я смутно улыбаюсь.

– Ты знаешь, что да.

Мир еще дрожит в призрачном мареве. Мир не пришел в себя. Он еще где-то там, а я здесь… Здесь, в стенах этой пустой чистой квартиры, куда меня снова притянуло как магнитом… И неужели я когда-то думала от всего этого отказаться? Должно быть, я сошла с ума…

– Я никогда не брошу тебя, Денис, – говорю я.

Он усмехается.

Ну и пусть.

Я не в обиде. Смейся, смейся. Сколько угодно. Оно того стоило… Ты можешь позволить себе быть немного жестоким. Ты это заслужил.

Потом привозят пиццу, и вечер продолжается… Прохладный терпкий вечер, словно созданный для того, чтобы два одиноких человека доставили друг другу удовольствие.

– Останешься у меня? – спрашивает Листовский через час.

Я качаю головой:

– Нет.

И вижу, как он едва заметно выдыхает. Мы уже сделали друг для друга все, что могли, и совместное времяпрепровождение больше не имеет смысла.

– Подвезти тебя? – любезно предлагает он.

– Не заморачивайся. Я сама.

– Неужели ты поедешь на общественном транспорте?..

– Вызову такси. Отдыхай, – я легко целую его в нос. – Я позвоню… потом… как-нибудь.

– Ага, – Листовский щурится на свет. – Что-то я и впрямь устал…

– И немудрено. Все, дорогой, до встречи.

И я выскальзываю из холодной пустой квартиры, как тень, а может, как вор. Я взяла все, что было можно взять, больше у Листовского ничего для меня нет… Всегда нужно трезво оценивать свои и чужие возможности. Они конечны.

И вызываю такси. Стою у подъезда, наслаждаюсь июньским вечером. Так светло, так свежо, так прохладно. Что может быть лучше звенящей прохлады после жарких ласк?..

Машина подъезжает почти сразу.

Но я не собираюсь домой. Зачем?.. Нет, нет.

Вместо этого я называю адрес клуба, где сегодня танцует Элли.

Она же меня приглашала.

Она меня ждет.

Или быть может… быть может, мне просто хочется в это верить.

Мы подъезжаем. Я расплачиваюсь и захожу в зал.

Из света прямо во тьму. В расцвеченную ультрафиолетом ночь.

Народа еще немного, но представление уже началось.

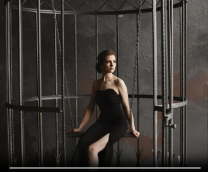

Она здесь, и она танцует, в высокой клетке go-go, клетке из узких витых прутьев – моя птичка, моя золотая птичка, мой эльфенок, моя ядовитая девочка, моя Элли.

Нет, нет, не моя. Вот в чем горечь и обида – не моя.

И ничья.

Элли только играет. Элли только дразнит. Она никого не любит.

Но как же она хороша, милая! Как прелестна!

На ней высокие сапоги-чулки на широком устойчивом каблуке, стянутые шнуровкой по задней части ног, смешная плиссированная черно-розовая юбчонка, из-под которой отлично видны черные стринги – кружевной треугольник спереди, узкая ленточка сзади, – черный спортивный топ и ярко-розовый галстук, похожий на высунутый язык тяжело дышащего от жары пса…

А под всем этим маленькое узкое тело, пружинистое, гибкое, свежее. Как роса, как студеная вода из колодца, как утро в глухой деревне… О, все это ложь, конечно, Элли – порождение города и вне города ей нечего делать, но какая это сладкая ложь. Как же хочется верить в ее невинность. Как же хочется ядом ее – отравиться…

Влить, влить себя этот сладко-горький сок, пить и говорить себе: это наслажденье на пользу, это счастье за просто так… Припасть губами к дивному источнику и забыть обо всем. Вон он, истинный фонтан Забвения – смотрите, смотрите.

Видели ли вы что-то прекраснее? Пробовали ли что-то вкуснее?

И если вы скажете да, простите, я не поверю…

Ее просто невозможно было не хотеть.

Смотреть на ее танец, на игру изящного, легкого тела и не млеть от этой обманчивой прелести, от разлитой в будто бы небрежных движениях неги… Да, она училась, я знаю, и занималась художественной гимнастикой несколько лет, но то, что она делает – не чистая техника, главное умение Элли – природное, главное оружие – инстинкт. Затмевающий разум, сносящий крышу, обнуляющий все доводы рассудка.

Только посмотришь – и сразу чокнешься, чокнешься, свихнешься на этих ножках, на упругих ягодицах, на крошечных грудках, скрытых под обтягивающим топом…

Она замечает меня и посылает воздушный поцелуй.

Милая…

– Ирен, ты чё зависла? – орет в мое ухо посторонний женский голос. Высокий, базарный, неуместный, абсолютно ненужный. – Ты что, в первый раз что ли?

Я, как в тумане, поворачиваю голову. Медленно выпадаю из таинственной магии, что творит Элли. Мелкими, неуклюжими рывками выпутываюсь из чудесной ее паутины.

Марго.

Она смотрит на меня, ухмыляясь. Хочется ударить ее по лицу, стереть эту чертову улыбку. Какое право она имеет смеяться? Разве то, что происходит со мной – это смешно?

– Что тебе надо? – грубо говорю я.

– Да ладно, чего ты злишься, – сбавляет она тон. – Пойдем за столик. Угостить тебя?

– Отстань.

Я отворачиваюсь. Может, она уйдет. Но нет. Марго настойчивая.

– Ирен, не заводись. Пошли выпьем.

– Я не хочу…

– Пошли, пошли. Не канителься.

Марго кладет руку мне на плечо. И снова меня охватывает безразличие и фатализм, как недавно с Листовским. Пусть все будет как будет, я все равно ничего не могу сделать… Зачем сопротивляться… Марго ведет меня за дальний столик. Здесь как будто тише, и даже не надо орать, чтобы расслышать собеседника.

К нам почти сразу подбегает девочка-официантка, и Марго диктует заказ. Коктейль мне и апельсиновый сок ей. Она не пьет на работе.

Марго – старший менеджер в клубе.

Я угрюмо молчу. Что ей от меня надо?

Вообще-то я, конечно, догадываюсь что. Не совсем же я дура. Но только мы это уже обсуждали, и какого черта надо поднимать тему еще раз…

Хотя, может, я придумываю. И она хочет просто поздороваться?

Марго немного за тридцать. Она не так хороша, как Элли – никто не хорош так, как Элли, – но все же вполне привлекательна. Следит за собой, регулярно занимается фитнесом и не позволяет лишнего. Разве что алкоголь и изредка план, но никогда в рабочее время. У Марго короткая стрижка, она красится всегда в иссиня-черный, как вороново крыло, цвет, карие глаза с зеленой искрой и смуглая кожа, должно быть, среди ее предков были южане. Еще у нее безупречно белые зубы и, разумеется, всегда идеальный маникюр – при ее деятельности иначе никак… Все время на людях… Сейчас на ее ногтях какой-то фантастический узор: блестящая бордовая основа и серебристые звезды.

Космическая Марго.

У нее было ко мне то же самое, что у меня к Элли. Она дважды предлагала встречаться. Но я отказывала – сначала потому, что у меня была моя эльфийка, а после потому что не могла пережить того, что ее не стало. Мне было достаточно Листовского – он умел меня отвлечь, а о большем я не мечтала.

– Ты давно не заглядывала…

– Занята была.

– А сегодня почему пришла?

– Элли позвала.

Марго кривит губы.

– Ты все еще страдаешь?

– А тебя это как-то напрягает, что ли?..

– Нет, но… Просто не понимаю. Уже много времени прошло… сколько?.. Полгода вроде…

– Ну и что.

– У тебя кто-то есть?

– Ничего серьезного.

Марго молчит. Нам приносят напитки. Я пью коктейль. Обыкновенная «маргарита»… Как странно, что Марго заказала ее…

– Почему ты выбрала именно это?..

– В свою честь. У меня сегодня день рожденья.

– О, прости. Я не знала.

Мне действительно становится немного стыдно. Вообще-то Марго не сделала мне ничего плохого. Даже наоборот. У нас действительно хорошие отношения.

Не настолько хорошие, как с Листовским, но все же.

Мои глаза поневоле снова обращаются к клетке для танцев. Шоу продолжается. Звучит новая композиция, и к Элли присоединяется другая девушка. Ася. Я немного знаю ее, мы пересекались в клубе… Они начинают творить танцевальную магию вдвоем. Элли наклоняется к ней, ласкаясь, ластясь, заискивая и дразня… Маня и играя, обещая целую вселенную, уговаривая войти в свой рай. Ася будто бы сопротивляется, но потом, конечно, поддается… Обвиваясь, приближаясь, отстраняясь, поддевая ногтем белое тело Элли, нежно прикасаясь к ее животу, к груди, к стройным бедрам… символически изображая то, что когда-то было между нами.

Я не могу на это смотреть.

Это невозможно вынести.

Залпом осушаю стакан.

– Марго, ты празднуешь?

– Да практически нет.

– Хочешь, я поеду к тебе сегодня?

Ее глаза расширяются от изумления, она ошарашена, она смотрит на Элли с Асей, она все понимает, ее это устраивает, она не собирается отказываться от того, что я предлагаю, ей это нужно, наверное, она надеялась, что так и будет, она быстро говорит:

– Да.

Да, да, я здесь, здесь, я с тобой…

Неземная моя.

Эльфенок ненаглядный.

У нее серебряное кольцо в виде змеи на безымянном пальце. Я купила ей его, когда мы прошлой осенью ходили на выставку современного искусства. В фойе галереи продавали разные украшения и безделушки… Маленький подарок на память.

И она еще носит его. Все еще носит. На безымянном пальце левой руки.

Белые носки, немного запылившиеся по краям. Белые с голубым кроссовки, небрежно сброшенные на пол. Ноги, форма которых если не безупречна, то близка к таковой.

И желтый свитер, скрывающий под собой маленькую грудь и подтянутый живот… Он мог бы полнить кого-то другого, но не ее. Не Элли.

Порой мне казалось, она слишком хороша, чтобы быть настоящей.

Но я знала – все это только фантазии… Просто кому-то очень повезло с генетикой. Я видела на фотографиях ее мать в молодости – Элли была почти точной копией.

А парень… Я перевожу на него настороженный взгляд. Какой-то крашеный под блондина мальчишка с пустыми глазами. Такое чувство, что он немного под кайфом. Где она его нашла? Глупый вопрос, конечно – Элли всегда тащит всякую дрянь.

«Такую, как ты?» – тихо шепчет внутренний голос.

Я нервно встряхиваюсь. Какая чушь.

У нас было совсем другое.

– Как ты? – говорю я, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в щеку.

Одно движение, формальное и ничего не значащее с кем-то другим, но не с ней… Элли улыбается, не отстраняясь. Я быстро касаюсь губами ее щеки. Она все понимает. Но никак не комментирует то, что я делаю.

– Нормально, – нейтрально отвечает она. – А, познакомься… Это Эдик.

Эдик вскидывает руку в придурковатом приветствии, как будто зигует. Ну что за чучело.

– Очень приятно, – мило улыбаюсь я.

– Ты придешь сегодня в клуб, Ирма?

– Вообще не собиралась. Почему ты спросила?

– Просто. Я танцую сегодня. Подумала, может, ты захочешь посмотреть.

Она смеется, с притворной стеснительностью пряча лицо в воротник. Все это чистой воды кокетство, конечно.

– Я не планировала…

– Ну как знаешь. Будет Фома, Григ, Петрович… все будут.

Это должно меня как-то заинтересовать?

– А ты хочешь, чтобы я пришла?

Она опять хохочет. Ну конечно. Какое смешное предположение.

– Я такого не говорила, – делает серьезное лицо. – Но если ты придешь, я буду очень рада.

Игра, это все игра, только игра… Элли всегда так. Она не умеет по-другому.

Ей нравится дразнить.

Наверное, поэтому она и пошла танцевать к клуб. Стриптиз – это и значит «раздеваться дразня»… ну или как-то так.

Хватит.

Я мотаю головой.

– Вряд ли. Но если соберусь, я дам тебе знать.

– Как хочешь, дорогая.

Это обращение звучит почти издевательски.

– Ладно, – поворачиваюсь чтобы уйти. – Звони.

– Обязательно, – она посылает мне воздушный поцелуй. Нахалка.

Когда я возвращаюсь к Листовскому, чувствую я себя так, словно мне пришлось взобраться на Эверест. В глазах моего спутника легко читается ирония.

– Ну что, поздоровалась?

– Да… Пойдем отсюда.

– Пропало настроение?

– Не прикалывайся. Ты все прекрасно понимаешь.

– Куда дальше? Ко мне?

– Если ты не против.

– Я только за.

И мы уходим.

Конечно же, Листовский был осведомлен о том, что нас связывало с Элли. Мы были совершенно откровенны в таких вещах. У нас ведь были действительно хорошие отношения – полные доверия и открытости. Да будь у меня хоть десять таких, как она, причем в настоящем времени, Листовский и слова бы против не сказал.

Сорок минут – и мы у него дома… Это приятная двухкомнатная квартира со свежим ремонтом, очень минималистично обставленная. Листовский немного педант в том, что касается чистоты и порядка – все вещи в его шкафу всегда аккуратно сложены, и он обязательно устраивает генеральную уборку в субботу утром.

Светлая, очень чистая и как будто пустая квартира… Может, потому что Листовский живет один, здесь не бывает ни разбросанных игрушек, ни разложенной в беспорядке косметики… Наверное, просто те, кто не убирает за собой, в жизни Листовского не задерживаются.

– Приготовить тебе что-нибудь?..

– Нет, не надо. Не хочу, чтоб ты стояла у плиты. Закажем пиццу.

– Как скажешь…

В комнате, которую Листовский именует гостиной, стоит искусственный камин.

– Я включу?.. – неуверенно спрашиваю я.

– Конечно, Ирочка. Делай все, что хочешь.

Листовский звонит в доставку, а я втыкаю вилку в сеть. Электрический огонь в июне… Пусть. Это холодное лето. Холодное и пустое, как моя жизнь.

Сделав заказ, Листовский поворачивается ко мне.

– Ты расстроилась, – констатирует он. – Милая моя девочка, ну зачем… Что ж ты принимаешь все так близко к сердцу… Пицца приедет через час. Ложись на диван, я тебя пока подготовлю…

Я истерически всхлипываю.

– Ну, успокойся, милая… Я сделаю массаж… И ты обо всем забудешь… Совсем обо всем…

– Да, конечно…

Лучше не сопротивляться. Пусть идет как идет.

Я делаю так, как сказал Листовский. Ложусь. Синтетическая обивка холодит кожу.

– А раздеваться будешь?..

– Ах да. Разумеется.

Я снимаю платье.

У Листовского умелые руки. Он терпелив и талантлив. А перед моими глазами пляшут язычки электрического пламени. Они прыгают и скачут, они играют и дразнят, они сводят с ума и путают время. Да, путают время, растягивая, нарушая, сминая естественный ход вещей… естественный ход вещей… естественный порядок вещей… естественную вселенную вещей… И взрывают ее мучительным фейерверком, нивелируя, аннигилируя, уничтожая.

И меня уже нет. Это уже не я.

Отревевшись, я выхожу на улицу. Прохладный июньский ветер обвевает мое лицо, трогает подол легкого платья. Тянет куда-то, зовет за собой… Если бы он мог унести меня куда-то… только куда?

Куда-нибудь подальше отсюда…

Я сажусь на лавочку у вазона, где должны были бы быть цветы, но где растет лишь трава, и звоню.

Листовский берет трубку почти сразу.

– Привет, ты занят?

– Ира? У тебя что-то случилось?

– Как ты понял?

– У тебя голос дрожит, как у брошенной собаки, чего тут не понять.

Я смеюсь от неожиданного сравнения.

– Я мать в больнице навещала.

– И?

– Она меня прогнала.

Листовский матерится.

– Ну и на фига ты туда поперлась?.. Ты что, не знаешь свою мамашу?

– Один человек говорил, что надежда – глупое чувство… А я, очевидно, не очень умна… Все надеюсь, что что-то изменится…

– Ай, брось ты свою философию. Тебя забрать?

– Буду признательна.

– Жди, я скоро буду.

И я жду. Обхожу корпуса больницы, рассматриваю деревья и клумбы в сквере, которым явно требуется лучший уход… Приглядываюсь к прохожим.

Ничего интересного.

Наконец Листовский подруливает к главному входу. Я сразу замечаю его ярко-малиновый «Крайслер». И спешу навстречу.

Стоит мне сесть в машину, как он разворачивается и целует меня взасос, так, словно месяц не видел.

– Ирочка… сладкая…

– Да подожди ты… что ты делаешь…

Я вяло отбиваюсь. Нельзя сказать, что поцелуи Листовского так уж неприятны, но он явно торопится. И время, и место выбраны неверно.

– Поехали ко мне? – предлагает он.

Еще десять минут назад я думала, что события будут развиваться именно таким образом, но сейчас мои мысли приняли другое направление.

– Нет. В «Таверну».

– Как скажешь, девочка.

Пусть… Мы отъезжаем, и я невидящим взглядом утыкаюсь в окно. Девочка так девочка. Какая разница.

В голосе Листовского нет нежности. Нет заботы. Но он все же приехал за мной… Приехал, когда мне было так плохо… Это тоже что-то значит.

Я искоса поглядываю на него.

Листовский красивый. Даже более чем. Высокий, пропорционально сложенный и очень следит за собой. Занимается в зале, по выходным бегает в парке. Можно было бы подумать, что он – идеальный ЗОЖник, вот только мне было отлично известно, сколько экспериментов с запрещенными веществами Листовский поставил в прошлом. Правда, все это давно позади. Сейчас он изредка позволяет себе дорогой алкоголь, чтобы расслабиться… всего несколько раз в месяц, мне кажется. В основном же Листовский снимает стресс иначе. Его главное увлечение – женщины.

Самые разные.

В том числе такие, как я.

Я стискиваю руки на коленях.

У меня нет иллюзий по поводу того, зачем я сама нужна Листовскому. Еще один экземпляр в его коллекцию… Осознание этого простого факта могло бы причинять невыносимую боль… если бы только мне не было на него до такой степени наплевать.

Пожалуй, было бы правильным сказать, что мы использовали друг друга. Странно, но факт. Он называл это «хорошими отношениями». «Я хорошо к тебе отношусь», да, именно так он сказал однажды. Да я и сама относилась к нему неплохо…

Никаких обид. Никаких претензий. Никаких обязательств.

– Тебе идет это платье, – говорит Листовский, бросая взгляд на мои колени.

Я улыбаюсь.

– Спасибо.

Листовский не умеет делать затейливые комплименты. Но я от него этого и не жду. «Красивое платье» – тоже ничего похвала. Во всяком случае я чувствую, что это Листовский говорит искренне.

Наконец мы подъезжаем. «Таверна» или вернее «Старая таверна» – антикафе, где я частенько появлялась в последнее время. Листовский не был фанатом этого заведения, но и против него тоже ничего не имел. Он хорошо чувствовал себя в любой среде. Как рыба в воде.

Где люди, там и Листовский.

У него была масса приятелей, знакомых и там, и тут. И почти не было близких друзей.

Я беру чай, Листовский кофе. Посетителей еще немного… В «Таверне» несколько залов. В одном можно что-то выпить и съесть, в другом масса всяких настолок, в третьем изредка проводят какие-то мастер-классы и семинары, но я на такое не хожу… Я с любопытством оглядываюсь по сторонам, машинально выискивая знакомых.

И замираю, внезапно с ног до головы облитая холодным, как душ, узнаванием.

Элли.

Она сидит в углу, забравшись с ногами на диван, смеется над какой-то шуткой, отворачивается от глядящего на нее во все глаза парня. Конечно же, она не одна, естественно, она не одна, как можно было предположить иное?..

Элли, Элли из Изумрудного города. Моя маленькая Элли. Моя крошечная лапочка. Моя боль, моя горечь, фантазия моя и беда.

На вид ей можно дать лет двадцать, хотя на самом деле она старше. Она носит сорок второй размер и даже он ей кажется великоват. Сейчас она блондинка, и этот цвет ей идет…

Впрочем, ей идет все. Она могла бы стать моделью и только отсутствие… нет, не амбиций, скорее упорства мешает ей сделать карьеру в данной области.

Элли ничего не может довести до конца. Вечно бросает на середине.

Листовский замечает мой взгляд и усмехается.

– Я должна поздороваться, – говорю я сквозь зубы.

– Вперед, – кивает он.

И я встаю из-за столика, и в каком-то помутнении иду. Больше ничего нет. Только ее профиль впереди. Ее короткие светлые волосы. Маленькое розовое ушко под прядкой. Нежная сливочная шея… Полупрозрачная кожа, где видна каждая жилка. Тонкие пальцы, которыми она теребит воротник желтого цыплячьего свитера. Узкие голубые джинсы, обтягивающие стройные ноги.

Ты затмила весь белый свет, Элли.

И я, видимо, смотрю на нее так жадно и так пылко, что она замечает это – она замечает это – она оборачивается – она глядит прямо на меня и говорит:

– Ты здесь, Ирма.

Кого теперь ты любишь,

Когда все понимаешь?

Кого теперь ты дуришь,

Когда ты не играешь?

«Агата Кристи»

– Уходи. Я не хочу тебя видеть.

Страшная Женщина говорит страшные слова, пробирающие до самого дна мою маленькую трусливую душу.

– Но я принесла апельсины, – лепечу я, протягивая синюю сеточку с оранжевыми пупырчатыми мячиками.

– Я же тебе говорила – не приходи ко мне! Я никого не хочу видеть! Ты что, русских слов не понимаешь?

– Но тебе нужны витамины… я хотела как лучше…

В отчаянной попытке я рву нейлоновые нити, словно это может что-то изменить. Будто килограмм фруктов из «Магнита» что-то решит между нами.

– Ты вообще нормальная? Оставь ты меня уже в покое.

Лицо Страшной Женщины искажается, идет багровыми пятнами, делается похожим на маску какого-то африканского вождя. Она красится даже здесь… Даже здесь… Она себе не изменяет…

– Пожалуйста… ну пожалуйста… возьми хоть один… попробуй…

– Ты мне надоела. Хватит.

И оранжевые мячики скачут на выложенный вытертой плиткой больничный пол. Монстера в углу фойе как будто дергается от ужаса. Словно ее кто-то ударил. Словно она надеется спрятаться.

Наивное чмо.

Апельсины разбегаются в разные стороны. Они тоже хотят укатиться как можно дальше от Страшной Женщины. Наверное, они предпочли бы спокойно лежать на полке магазина. Да. Определенно, это была плохая идея – зайти в тот «Магнит».

– Что у тебя вечно все из рук валится…

И я не выдерживаю. Это чересчур. Это слишком. У меня нет сил это вытерпеть.

Я бросаю под ноги опустевшую синюю сеточку, превратившуюся просто в скомканный узелок порванных ниток, и бегу. Бегу, спотыкаясь на каблуках (а я думала, что она скажет про мои новые туфли...). Бегу, забыв даже произнести формальное «до свиданья» и окончательно теряя лицо…

Страшная Женщина что-то кричит мне вслед, но я не слышу, я не хочу больше слышать ее никогда, никогда.

Вниз по лестнице, по лестнице, через хирургию, снова по лестнице…

Первый этаж. Пустой коридор. Ряд стульев у чисто вымытого окна.

И тут я не выдерживаю. Прислоняюсь пылающим лбом к стеклу. Плачу.

Я принесла тебе апельсины. Я принесла тебе апельсины, а ты меня прогнала.

Родился Василек в глухой деревне в начале 70-х. Был он вторым ребенком в семье – четырьмя годами ранее на свет появился брат Борька. Вторым и последним, после него мать рожать не стала, хоть и говорили соседи, что надо бы девочку. «Им надо – пусть и рожают», – отмахивалась Валентина и честно признавалась, что и Василька бы не родила, да завалилась у печки, сознание терять стала, муж и сказал, оставляй, а то и сама помрешь, и Борьку сиротой оставишь. Между ними она сделала четыре аборта.

Детство у Василька было счастливое, хорошее. Нормальное деревенское детство. Батя попивал, конечно, а кто без греха? Попробуй-ка целый день на тракторе: дррын-дррынн, потом всю ночь в башке стучит, до утра. Надо ж как-то и отдыхать. Мать работала в колхозе, держала двух коров, поросят, до тридцати овец, кур. Огород, само собой. Ребятами никто особо не занимался – были бы сыты. Бегали по двору, лепили из глины трактора, дрались.

Бывали и биты.

Возвращается раз мать с работы домой, а они все подушки на пол покидали, перо по избе летит, играют, значит. Рассердилась Валентина, это ж убирать сколько. Она как суббота, всегда ведь полы намоет, наскребет, белье сменит, пыль вытрет… А тут снова-здорово и вторник только. Ну и проучила сынков, значит. Ходит Валентина по хозяйству и слышит голосок младшенького:

– Бять, бять.

– Борь, а что это Васька говорит?

– А он говорит, что наша мама – блядь.

Потемнело тут в глазах у Вали. Вся жалость как будто куда-то делась. Ведь была она честная. А тут от родного сына услышать такое. Мыслимо ли это? Взяла она тут мужнин ремень и… отходила Ваську так, как и сама от себя не ожидала. Взяло сердце.

Борька спужался, на печку забрался. И Василек к нему приполз. Плакал, плакал да и уснул. Валентина только подойдет, послушает – дышит, нет? Дышит. Спит.

К ночи проснулся, попросил жалко:

– Пить… пить…

А Валентина и отвечает:

– А я тебе ни есть не дам, ни пить не дам. А поеду завтра у Кунью, – райцентр то есть, – отвезу в детский дом, а сама на базаре куплю хорошего мальчика, который будет знать, как с матерью разговаривать.

И все. После этого слышала Валя от Василька только «мамочка, мамочка». Ни одного грубого слова не было.

Подошла пора Васильку сесть за парту. Старший Борька уже к тому моменту жил в школе-интернате, за семь километров от деревни. Приезжал домой на выходные да на каникулы. Ох и тяжко было от дома отрываться… От печки, от мамки, от всего привычного. К тому же тяги к наукам Василек не обнаружил. Борька – тот был злой, хваткий, один из первых учеников в классе, а Василек – совсем другой, мягкий и будто расслабленный. Первые годы он еще как-то учился, а потом все больше по сторонам смотрел. За двойки из интерната выгоняли, это означало, что нельзя было оставаться на ночь, надо было ходить из дома пешком. Так он когда дойдет, а когда застрянет где по дороге, не попадет вовсе…

Мать ругалась, била кипятильником. Но Василек зла не держал. Борька не так, тот всю жизнь помнил обиды. А Василек – отходчивый. Била? Ну так за дело била. За успеваемость, за бычки…

Сдав экзамены на пятерки, Борька поступил в техникум в город. Остался Василек при родителях один. Младшенький, любимый, ласковый…

Молодежь из деревни разъезжалась. Подался и Василек. Поступил в училище. Учиться не смог, выгнали. В другое – та же история. Все ему было как-то лень, как будто было ему в жизни ничего не надо, ничего его не влекло, не хотелось никому ничего доказывать, ничего добиваться. Борька вовсю крутился в каких-то фирмах, с каким-то мясом, торговал на рынке, а Василек устроился на завод, получил комнату в бараке – и рад. И в выходные, и так, когда прогуляет – всегда в деревню. К мамке, к батьке. Домой.

Ну и любила его мать за то, конечно. Любила, потому что любил. Просил любви. Старалась жалость не показывать, а оно все равно прорывалось. Наложит торбы с продуктами, соленьями-заговеньями, барана зарежет – все Васе. Василечку милому.

Признакомился Вася с девушкой, женился. Родили дочурку. И отцом оказался хорошим, любящим. Все тетешкался, все баловал, на ручках носил. Только работать не мог. Как долго работает – так устает как будто… Словно завод кончается. То запьет, то так… прогуляет…

Мать, ставшая теперь бабой Валей, все ругалась, а что она поделать-то могла? Сынок давно уже спал вдоль лавки, учить было поздно…

Помыкавшись лет семь и сообразив наконец, что с Васильком каши не сваришь, супруга подала на развод и уехала в большой город. Больше, чем по жене, скучал он по дочери. Но жизнь свою не изменил, не имея для того то ли сил, то ли желания.

Периодически халтурил, устраивался на работу. В остальное время пил или спал. Лето всегда проводил в деревне, ловил рыбу на озере, косил траву, помогал родителям по хозяйству. Не лихо, конечно, но что-то делал…

Шел за годом год, бараки, выстроенные еще до войны, начали расселять. От города жильцам давали комнаты в хороших, благоустроенных квартирах. Все рады, один Василек не рад – как из дома-то уехать? Уж двадцать лет прожили, с соседями со всеми почти породнились, зачем куда-то уезжать? А что печка да ведро у входа – так не привыкать, всю жизнь так жили.

Дождался, пока спалили барак. Делать нечего, поехал в квартиру… Дали ему комнату в двушке, сосед – парень молодой какой-то, почти не появляется. А всех, кого раньше знал, раскидали по городу… Опять привыкать, опять перестраиваться…

Жил бы, кажется, всю жизнь на одном месте, врос бы в землю, корни пустил – так нет, не дают. Жизнь идет, все требует чего-то, все торопит, теребит, не остановиться, не помечтать, не задуматься.

Борька, приезжая раз в год к родителям, все поминал старое, кипятильник, ремень, все доказывал что-то. Мать плакала, утирала слезы грязноватым рукавом домашнего халата: «Что было, то прошло, зачем ворошить?..» Борька ярился, расходился: «Ты только Василька любишь, ты его всегда больше любила, маленький потому что».

А Василек не понимал. Уходил из избы, не спорил. Била – значит, было надо, как не бить? Она мать – значит она права… А спорить – зачем? Кому от того легче?..

Да, работать он не хотел, ленился, но и чужого никогда не брал. И был в этом не столько страх перед наказанием, сколько искреннее непонимание – зачем? Для чего? Картохи по весне насадить – и будешь сыт. А если мать барана зарежет – и совсем хорошо…

Валентина померла на семьдесят шестом году жизни. Вышла во двор собаку покормить – и упала. Обширный инфаркт, мгновенная смерть.

Без нее в доме все как будто сразу развалилось. Не стало ни еды, ни порядка, даже того, что был – порядка деревенского, не городского… Батя запил, не в силах справиться с обрушившейся бедой. «Нет у меня теперь хозяюшки, сам я себе и хозяин, и хозяюшка», – плакал он, роняя слезы в стакан. Пил и Василек. От горя и по привычке. Как унять тоску по той, что была дороже жизни, было непонятно.

Батя ругался, пытался наставить на путь… Да что он мог. Раз, разошедшись в пьяном угаре, схватился за нож. «Я тебя породил, я тебя и убью». Ударил в грудь… а потом, как увидел кровь, текущую по белой майке, сам же и испугался, побежал к соседям вызывать скорую – вмиг отказавшие руки набрать номер на мобильном не могли.

Придя в себя в больнице, писать заявление Василек не стал. Что возьмешь со старика… Сиротство жгло душу до дна. Не стало мамки – и никому не нужен, никому… Все бы, кажется, отдал за ненаглядную, чтоб вернулась, засуетилась по хозяйству, загоношилась, как бывало, у печки… Мечты. Пустое.

И пошла дальше жизнь, по-прежнему… Только уже без матери. Василек все так же ездит в деревню – батя зовет, одному скучно. Сажает картошку, ловит рыбу. Периодически устраивается на работу, но хватает его всегда ненадолго. Кто знает, живи он в деревне, по-старому, по-крестьянски, может, был бы мужик как мужик… Хоть нет в нем хватки и какой-то упертости и злости, как у старшего брата, но никто не назовет его равнодушным или жадным. Он проведывает тетку, одинокую бабу Маню, он поставил оградку на могиле ее безвременно ушедшей непутевой дочки… Не было бы Василька – выходит, и заняться этому было б некому, баба Маня не в силах, а других детей у нее нет. Но жизнь современная, городская, требует другого. Не все успевают… И остаются по обочинам неприкаянные, неопределившиеся, словно не нашедшие своего места люди.

Жизнь пройти – не поле перейти.

В молодости, пока человек полон сил и горяч, легко рвать отношения с родными. Гнев и обида застилают разум.

Но идет время… Прошлое подергивается патиной, все уже не то, что прежде. И порой, оглядываясь назад, человек думает: и чего стоило огород городить?..

Бабушка Таня до конца жизни оставалась трудным человеком. Ее боялись и родственники, и соседи. Она умела заставить себя уважать.

Ее уж много лет нет на свете, а в доме, где она жила (не в том, ссуду за который выплачивала так долго, он был продан, в другом, где в дальнейшем была у нее квартира), до сих пор вспоминают ее выходки.

С годами смелость и независимость превратились почти в эксцентричность… хотя почему почти?

К примеру, когда как-то в доме не было газа, прабабушка Таня пошла в городскую администрацию с требованием немедленно все наладить, а если нет, так она захватила с собой спички, чтобы тут все поджечь…

А когда некий депутат встал с громкоговорителем у ее окон (жила-то она как раз напротив этой администрации), баба Таня вышла с теркой и пообещала спустить ему всю морду, если он сейчас же не заткнется.

В другой раз, когда какой-то парнишка в автобусе не уступил ей место, баба Таня недолго думая уселась к нему на колени.

Такая она была. Всей ей было нипочем. Никого и ничего она не боялась.

Были и другие случаи.

Однажды, еще во время житья в частном доме, к бабе Тане забрался ночью какой-то пьяный. Она ухайдокала его гаечным ключом. Могла бы и убить. Но, к счастью, не убила.

Впечатление в старости она производила странное, почти страшное. Очень маленькая, пухленькая, в черном плаще, с тяжелым, суровым взглядом карих глаз. Посмотришь – и сразу видно: к такой бабке на кривой козе не подъедешь.

Она сама рассказывала, как какой-то мужик на улице то ли сказал ей что-то резкое, то ли не дал пройти (баба Таня, впрочем, ведь не испытывала затруднений с тем, чтобы попасть в конфликтные ситуации), а она в ответ с криком «Прокляну!» грозила ему клюкой. «Ну он и улепётывал!» – хохотала бабушка Таня.

Когда я слушала эту историю, помню, подумала, что того несчастного мужичка можно понять.

Игорь с Валей не любили ходить с ней на рынок, потому что это значило переругаться с половиной продавцов.

Но была она в то же время смешливой, нежадной, умной. До конца жизни все перечитывала классику, «Войну и мир», Чехова, Каверина… Была блестящей рассказчицей. Ее истории, рассказы о семье, о детстве можно было слушать бесконечно. И судила она о людях точно и едко. Не в бровь, а в глаз.

Молилась бабушка Таня так: «Господи, если ты есть»…

А когда умер первый президент РФ, сказала: «Я радуюсь только одному. Я пережила Ельцина».

Умирать же она пришла к своей «плохой невестке» Валентине. Ей было восемьдесят шесть, когда инсульт превратил умнейшего, страшно жизнелюбивого, крепкого духом человека почти в дитя. Нет, она двигалась, руки-ноги работали, но читать уже не могла и, кажется, слабо понимала, у кого живет.

Последний ее год был очень трудным для близких. Но умирая, она назвала свою плохую невестку «дочечкой».

Та и обомлела:

– Какая дочь? У тебя же только сыновья…

Но Татьяна, видно, все же решила хоть перед смертью назвать этим сладким именем ту, кого никогда не называла так при жизни…

Что она чувствовала в свои последние минуты? Благодарность за заботу и хороший уход? Раскаяние?..

В любом случае примирение произошло. Перед лицом смерти все прошлые обиды стали уже не важны. Горечь прошлого ушла, уступив место вечности.

КОНЕЦ

Предыдущее

Сватьи живут рядом, почти по соседству. Мать Валентины ходит платить в сберкассу за квартиру, Татьяна с ней даже не здоровается. Они сталкиваются у магазина, где продается хлеб. Татьяна отворачивается, делая вид, что не узнает…

Нина бы порой, кажется, бог знает что отдала бы, чтобы избежать этих встреч, но хлеб можно купить только в одном месте, как и оплатить счета за коммунальные услуги…

Валентина верно ждет два года.

Наконец Игорь возвращается из армии. Какое-то время они живут у матери Вали, а затем перебираются назад к Татьяне. Через два года у них рождается сын, которого в честь отца Игоря назовут Сергеем…

Молодые устраиваются работать на железную дорогу. В одну смену. Иногда ночами – пятилетняя Оля и годовалый Сережа – остаются одни. Приходя утром с работы, Валя спрашивает: «Ну, как там дети?» «Так, пищали что-то», – говорит Татьяна.

Все же жить с ней получается, и Игорь с женой уезжают в Черняковицы. Там от железной дороги им дают дом. Но тут подходит пора Оле идти в школу, а школы в поселке нет…

Дочь отдают на воспитание бабушке Нине.

Оле нравится там жить. Она балованная внучка. И бабушка Нина, и дед Сева души в ней не чают.

Но… идут годы… Вот уже и Сереже пришло время сесть за парту. Двоих Нина уже не возьмет…

И приходится снова мириться с Татьяной.

А жить с ней трудно. Очень трудно. Взрослая Ольга будет вспоминать: «Прихожу я как-то из школы, у бати разведен цемент, закладывает к бабушке дверь, чтоб у каждого был отдельный вход»…

Тем не менее это странное, взрывоопасное, вечно на грани мира и войны существование продлится еще долгие годы. Оля вырастет, закончит школу, поступит в техникум. Встретит там мужа. Ей будет всего семнадцать, когда она отправится в загс, ранние браки – обычное дело в этой семье…

И именно в этот дом, выстроенный прадедом и оплаченный тридцатилетним трудом прабабки, привезут из роддома меня.

Предыдущее

Оля родилась маленькой, семимесячной. Кроме Вали никто не берет ее на руки – все боятся. Перед молодой матерью на столе лежит книжка со схемой по пеленанию. Так, по книжке, Валя учится и пеленать, и кормить.

Совсем ничего в дочери от Валентины – вся она в свекровь. И чем старше будет становится, тем больше будет заметно сходство.

Правда, как часто это бывает, сама бабушка Таня не особенно будет признавать сходство. Внучка будет вызывать у нее нарекания.

Впрочем, до этого еще далеко. Как и следовало ожидать, после того, как Игоря забрали в армию, Валя у свекрови не зажилась. Она вернулась с ребенком к маме.

Ей есть куда возвращаться. Тут же, почти на соседней улице (ведь ребята, напомним, познакомились практически во дворе), в благоустроенной двухкомнатной квартире живет ее мама и отчим. Это потом такие дома будут презрительно называть хрущёвками, а в 68 году, да еще на фоне соседних бараков и деревянных изб, квартира с теплым туалетом и горячей водой – предмет зависти.

У матери Вали, Нины Тимофеевны Котовой, своя история. Родители ее были выходцами из поглощенных потом городом деревень, Любятово и Медвёдово. Деревни враждовали, по праздникам дрались кольями, и поэтому влюбленные встречались на нейтральной территории, на мостике. Нина была старшей из троих детей. Отец ее, Тимофей Васильевич, прошел и финскую войну, и Великую Отечественную, а в мирное время занимался дорожным строительством. Мать, Анна, в войну застудившая ноги, не могла ходить. Валя помнила, как маленькой девочкой играла под столом, а неходячая бабушка просила ее дать попить… И дед, и бабушка умерли на одном году: Тимофей погиб на производстве, под колесами сдававшего назад грузовика со щебенкой, а Анна из-за осложнения с ногой…

Нина, когда ей было девятнадцать, окончила библиотекарские курсы и получила направление в область, в поселок Павы. Бумажку с этим направлением она хранила до смерти, как самый важный документ. Надо сказать, это была не первая ее работа – в те годы трудовую деятельность начинали рано. Нина с пятнадцати лет работала на фабрике, где делали целлулоидных пупсов. А в школе, куда ее направили, она выполняла обязанности библиотекаря и пионервожатой.

Там, в Павах, она познакомилась со своим будущим мужем, Сашей, Валиным отцом. Он был парнем видным, отслужившим в армии, некурящим. Со всех сторон – жених хоть куда. Особой любви не было, да о ней тогда не принято было и думать. Посватался – отчего ж не пойти? Погуляли она месяц, по справке из загса купили кольца (золото было в дефиците, и просто так приобрести его было нельзя), расписались да и пошли знакомиться с родителями. Идут-идут, доходят до мужниной деревни (называлась она Веретье), и тот показывает ей ветхий-ветхий домишко, того и гляди развалится: «Вот мой дом».

«Батюшки, как же я своих-то сюда приведу», - так и обмерла Нина. Ан нет, пошутил муж, не здесь ей предстояло жить. Пошли они дальше. «Вот мой дом», - снова говорит Саша. Ну, тот уже большой, красивый… не стыдно и гостей позвать.

Прошли молодые в дом. Нина села на кровать.

- Ну и что, так и просидишь всю ночь? – с усмешкой спрашивает муж.

- А что, так и просижу.

Наутро, когда нужно было выходить к родителям, Нина готова была со стыда сгореть. Ужас-то какой, подумают, спали. Но не век же на кровати сидеть.

- Поди спроси, что надо говорить, когда выходишь, - попросила она Сашу.

А тот, хоть был и постарше, и после армии, но видно, и сам не очень еще разбирался в порядках, потому что впошел спрашивать.

- Ничего не надо, умывайтесь и садитесь есть, - отвечала мать.

Так и познакомились.

Нельзя сказать, что Нину в том доме приняли плохо, но все-таки про молодую пару говорили, что они друг другу не подходят: он деревенский, а она городская. Что она может, только с портфелем ходить. И через несколько лет молодые уехали в Псков…

Не заладилась у них жизнь. Однажды, когда Вале было уже шесть, Саша напал на жену с ножом. Бил со спины в сердце – наговорили на нее, что пошла она с офицером. И знал куда бить, служил в милиции. Сантиметр какой-то не достал. Нину увезли на скорой, а его посадили в тюрьму…

Отсидев положенное, он приходил мириться, но Нина не согласилась. Был он уже не тот, было в нем что-то уголовное, хамское. И она прогнала его.

А через какое-то время вышла замуж. За знакомого, Севу Курчавова, называвшего ее только «котик», по девичьей фамилии. Так и получилось, что жила Валя с отчимом, а не родным отцом. Правда, жили они хорошо, дружно, а после того, как стала подрастать Оля, Валя попросила разрешение называть мужа матери папой. И, конечно, получила его.

- Бабушка Нина, а ты была рада, что бабушка Валя так рано вышла замуж?

- А ты что думаешь, я была так уж за? Да дед мне всю плешь проел.

Предыдущее