Более 400 лет имя сибирского хана Кучума известно в истории. Многим оно известно благодаря походу казачьего атамана Ермака, который разгромил Сибирское ханство и занял его столицу Искер. Менее известен Кучум как правитель обширного сибирского государства, занимавшего территорию современной Западной Сибири, Зауралья и Северного Казахстана в бассейне рек Иртыш, Есиль и Тобол, Кучума хорошо знали в Москве, в Казахском ханстве, Ногайской орде и Средней Азии. Он отказал трем московским царям в подданстве и умер в одиночестве и изгнании.

В 20-х гг. ХV века, в связи с распадом Золотой Орды и отделением от нее улуса Шайбана (5-го сына Джучи), на территории Западной Сибири возникло новое государственное образование – Сибирское ханство. Историю Сибирского ханства можно вести с момента возникновения Тюменского ханства (Чимги-Тура), объединившего значительную территорию Западно-Сибирской низменности, включая Нижнее и Среднее Приишимье. В эпоху Золотой Орды Западная Сибирь представляла собой некий ресурсный центр, обеспечивавший жизнедеятельность государства. Армию Золотой орды пополняли молодые воины, конницу обеспечивали выносливыми степными лошадьми, скот шел на продовольственные нужды, пушнина была выгодным и ходовым товаром. Руководство государством сохранялась в руках чингизидов. В борьбе за власть в регионе против чингизидов выступали представители местной родовой знати из династии тайбугинцев. Тайбугинцы - династия сибирских ханов, происходящая по разным версиям, от кипчаков либо тюркизированных монголов, по преданию, власть в Сибири им передал сам Чингисхан.

В 1428 году в пределы ханства вторгся шайбанид Абулхаир. Одержав победу над своим дальним родственником Кажи-Мухаммедом, он был провозглашен ханом Тюменского ханства. Чимги-Тура послужила ему стартом для походов и военных успехов против соседних Тобольского, Хорезмского, Астраханского ханств. Некоторое время он был на троне золотоордынского хана. Затем, покинув его, ушел к берегам Сырдарьи и основал сильное государство. После смерти Абулхаир-хана в Восточном Дешт-и Кыпчаке с новой силой разгорелась борьба за власть. Против его наследника Шейх Хайдара одновременно выступили правители Казахского ханства Джанибек и Керей, ногайские мурзы в союзе с внуком погибшего Кажи-Мухаммеда Ибаком. При поддержке ногайской знати султан Ибак установил свою власть в Тюменском ханстве. При Ибак-хане Тюменское ханство укрепилось, расширило свои границы. Его власть признали кочевые племена нижнего Есиля, Тобола и среднего Иртыша, где властвовала родовая знать тайбугинцев. Он был ярким правителем, разгромив последнего великого хана Золотой Орды Ахмада, он поставил точку в судьбе великой кочевой империи. Это было время расцвета Сибирского ханства. Во-первых, была одержана крупная победа над метрополией Золотой Ордой. А во-вторых, объединив ресурсы всего Сибирского юрта и Ногайской Орды, хан Ибак положил начало дипломатическим отношениям между Сибирским ханством и Россией.

После смерти Ибак-хана в 1495 году в результате мятежа, к власти в Чимга-Туре пришел тайбугинец Мухаммед. Опасаясь мести со стороны шайбанидов, Мухаммед перенес столицу на правый берег реки Иртыш, где построил новый город Искер, или Сибирь. Как гласит Есиповская летопись: «О Сибири, чего ради вся страна сия прозвася Сибирь».

В начале ХVI в. Тюменское ханство перестало существовать, его территория вошла в состав Сибирского Юрта тайбугинцев, а сам город Чимга-Тура пришел в упадок, новой столицей Сибирского Царства стал город Искер. В Сибири началась эпоха возвышения Сибирского ханства. Сибирское ханство граничило с Казанским ханством, Ногайской Ордой, Казахским ханством и толеутами в прииртышских степях.

В 1-й пол. ХVI века южные рубежи Сибирского ханства подвергалось разорительным набегам ногайцев, узбеков, казахов. Хан Едигер из рода Тайбуги признал в 1555 году вассальную зависимость от Москвы, ставшей соседом ханства после завоевания Казани и Астрахани.

Едигер надеялся, что Иван IV поможет ему в борьбе с другими ханами, зарившимися на его владения, но русских войск поблизости не было, и помощь поступить не могла. Едигера вскоре победил «сибирский падишах» (как его называл царь Иван) Кучум, и в Зауралье власть перешла вновь от ханов Тайбугинцев к Шайбанидам.

Национальное происхождение Кучума неясно, но Кучум не был татарином в современном понимании этого слова. Многие историки считают его бухарцем, т.е. узбеком, пишут о каракалпакском происхождении хана. В тоже время есть сторонники казахского происхождения Кучума. В «Есиповской летописи» (1638г.) сказано: «Сын Муртазы Кучум из Казахской орды с очень многими своими воинами, подступив к городу Сибири и взяв его, убил Ядкара и Бикбулата, а сам сделался царем всея Сибирской земли». Г.Ф. Миллер писал: «... на Иртыш явился из Казахской Орды хан по имени Кучум, сын Муртазы, с войском и захватил город Сибирь». Фишер сообщал, что «в городах Сибири — Тобольске, Тюмени, Туринске, Таре... - очень много людей с бухарскими фамилиями. Некоторые полагают, что они пришли в эти края вместе с Кучумом. Однако Кучум не из Бухары, он степной казах, кочевавший между реками Жаек (Урал) и Сырт (Сырдарья)».

Точная дата рождения Кучума неизвестна, предположительно, что не ранее 1520-1525 гг., а умер в 1598 или 1601 году. Отец Кучума – султан Муртаза из династии Шайбанидов, правивший в Приаралье. Воспитывался при дворе ногайского бия Шейх-Мамая бин Мусы (рубеж 1530-40-х годов - 1549 год), недолго управлял башкирскими землями. Около 1555 года вместе с отцом и старшим братом Ахмед-Гиреем при поддержке бухарского Абдуллы-хана II вступил в борьбу с представителями династии Тайбугинцев Едигер-беком и его братом Бекбулатом для того чтобы стать повелителем обширного Сибирского края.В 1563 Кучум убил Едигера и его брата Бекбулата, занял город Кашлык (Искер, Сибир) и стал владетельным ханом над всеми землями по Иртышу и Тоболу. Население Сибирского ханства, основу которого составляли татары и подчиненные им манси и ханты, рассматривали Кучума как узурпатора, ибо его опорой служило иноземное войско.

Кучум насаждал ислам в своих новых владениях, для чего пригласил туда несколько духовных миссий из Средней Азии. После прихода к власти Кучум-хана, никто не оспаривал его положение верховного правителя Сибирского юрта. Однако улусные мурзы и беки служили ему пока он был удачлив, когда же Кучум лишился власти, с таким трудом созданное им государство тут же распалось; многие князья не только покинули его, но даже перешли на сторону врага ради сохранения своих территорий и власти.

Главным занятием большинства населения было скотоводство, но занимались они и земледелием, охотой и ремеслом. Кроме столицы Искер, были небольшие улусные города и укрепления такие, как Шымга-Тура, Кызыл-Тура, Сузге-Тура, Бесик-Тура и др. Все эти поселения являлись административными и военными пунктами в Сибирском ханстве.

«Согласно преданиям, столица Сибирского ханства – Искер – утопала в золоте, – рассказывает этнограф Асеев. – Оно было повсюду. Кучум, его жены, дети и родные ели и пили только из золота. Дворец был украшен золотом, серебром и драгоценными камнями. Но даже на фоне такой роскоши огромный золотой трон Кучума с львиными лапами бросался в глаза. Насколько реально такое богатство было в те времена? При налаженных в то время торговых связях с богатейшими азиатскими городами – Бухарой, Хивой и Ургенчем – в Сибирское ханство Кучума вполне могли прямым потоком идти и ювелирка, и – отдельно – драгоценные камни, и ковры, и шелка, и иные атрибуты роскошной жизни. Всё – в обмен на сибирскую пушнину».

Искер находится в 20 км от современного Тобольска. Столица Сибирского ханства стояла на высоком берегу Иртыша, который и теперь возвышается над рекой. Однако раньше холмистый берег уступом врезался в реку. За много лет река этот уступ срезала, и сейчас по всему искерскому холму зияют ямы, вырытые чёрными копателями, продолжающими искать сокровища Кучума. Но сокровищ и клада не нашли.

В начале своего правления Кучум, одолев Едигера, подтвердил обязательства перед русским царём, и они даже переписывались одно время. Так, в одном из сохранившихся писем хан Кучум писал Ивану Грозному: "Аллах велик. Свободный человек Кучум падишах великому князю, белому падишаху. Слыхали мы, что ты в здравии и справедлив. Земли завоевывают все народы, но в мирное время они договариваются. Народы наши жили в мире и злобы не таили, люди жили спокойно и благополучно. Теперь в наше с тобой время чернь враждует друг с другом. Раньше не мог послать тебе ярлык. Потому что воевал тут с одним. Теперь этого врага одолел.

Если хочешь, будем теперь дружить. А коли хочешь воевать, будем воевать». Так потом и вышло.

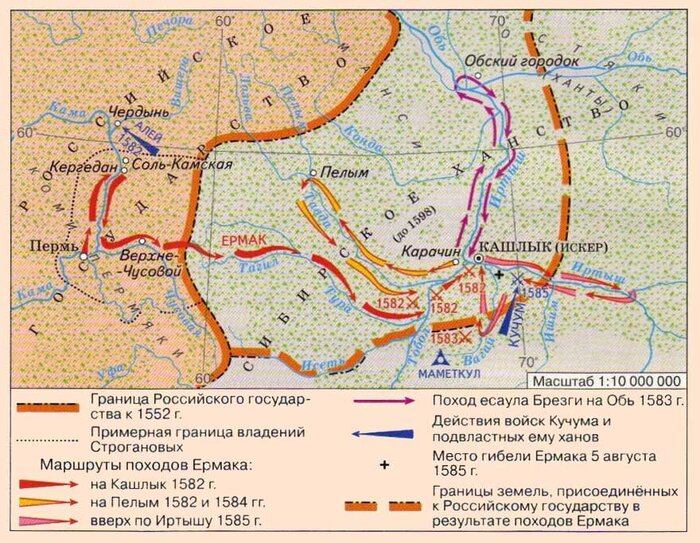

В 1572 году Кучум перешел к новой внешней политике: закончив удачно борьбу с южными соседями, он начал тревожить своими нападениями Пермскую область, в то время как Москва стремилась дипломатическими средствами присоединить ее к себе. Летом 1573 года Кучум перешел к открытым военным действиям против Москвы. Известные пермские солепромышленники Строгановы в это время стали активно готовиться к завоеванию Сибири. 30 мая 1574 года царь Иван IV пожаловал Строгановым грамоту о том, что они могут идти за Урал, строить укрепления на Тоболе и вести войну с Кучумом, а также заниматься торговлей с Казахской степью и Бухарой. Кучум стремился не допустить дальнейшего проникновения русских за Урал, в его собственные земли.

В те времена на южной границе России образовались вольные казачьи поселения. Одним из самых известных казачьих атаманов на Волге и Оке в то время был Ермак. В апреле 1582 году Строгановы предложили казакам поступить на службу для похода в Сибирь против Кучума.

Не исключено, что были у Ермака и личные мотивы для борьбы с Кучумом. По татарской версии, Ермак сам происходил из сибирского рода тайбугинцев, который при Кучуме был лишен статуса и богатств.

Если посмотреть на изображения Ермака XVII–XVIII веков, версия не кажется такой уж неправдоподобной: внешность у казака вполне татарская. Ермак поступил на службу к русскому царю, крестился, стал Ермаком, но в душе всегда оставался татарином и мечтал вернуться домой в родную Сибирь и отомстить Кучуму, гласят некоторые сказания татар. По другой версии, атаман Ермак Тимофеевич был профессиональным военным, участвовал в Ливонской войне.

Подтвердить или опровергнуть это нельзя, поскольку летописи за период конца XVI века писали значительно позже.

Тем не менее достоверно известно то, что к 1580-м годам Искер, отстроенный бухарцами из камня, стал сильно интересовать казаков под предводительством Ермака.

В начале десятилетия Каменный пояс перевалил отряд казаков под началом атамана Ермака общим числом 1560 человек. Казаки на стругах по рекам приходят в Сибирь, где берут сперва небольшой городок Чинги-Туру – ныне Тюмень – на реке Туре, и остаются там на зимовку.

В Чинги-Туре казаки взяли очень много добычи, под тяжестью которой струги сильно просели, и тогда атаман приказал всё просто выбросить. Но казаки поскупились и закопали свою первую добычу. Поход, начавшийся, согласно Ремезовской летописи, в мае, в девятый день, 1581 года, сопровождают постоянные нападения на казаков местных князей с дружинами.

Когда казаки Ермака разгромили кучумцев с тыла, к бою стал готовиться сам правитель Сибири Кучум. Решающее сражение произошло 23 октября 1582 года на Чувашском мысу, где казаки одержали победу. Двое суток после победы дружина Ермака приходила в себя, а потом подошла к Искеру, внезапно оказавшемуся пустым.

Хан Кучум уже без войска ушёл к селению Абалак, где жила его старшая жена. Оттуда он продолжал регулярно устраивать засады на казаков. В декабре под Абалаком произошло финальное сражение между ханом и атаманом, ещё более кровавое, чем на Чувашском мысу. После хан Кучум уходит в Барабинские степи, а Ермак отправляет к Ивану Грозному в Москву посольство с дарами, «поклониться Сибирью».

Относительно легкая победа немногочисленной (менее тысячи человек ) казачьей экспедиции под руководством Ермака над целым ханством объясняется непрочностью объединения различных народов, зачастую исповедовавших разную религию и образ жизни.

А главное у Кучума не было большого опытного войска, его гвардия и уланы набранные в южных степях и усиленные местными сибирскими татарами были относительно плохо вооружены, использовали устаревшую тактику и вооружение.

С потерей Искера борьба за Сибирь не закончилась, наоборот она только началась и длилась долгих 17 лет‚ вплоть до полного поражения Кучума. Все это время было заполнено непрерывными сражениями, взаимными нападениями, гибелью атаманов и казаков, покорением местных народов, строительством русских городов и крепостей. В ночь с 5 на 6 августа 1585 года воины хана Кучума неожиданно напали на спящих казаков. По легенде Ермак бросился в своих доспехах в реку и утонул.

Вслед за гибелью Ермака последовало второе завоевание Сибири уже силами вооруженных отрядов российского правительства. Известие о военной неудаче заставило Ивана Грозного отправить за Урал подкрепление во главе с двумя опытными воеводами – Василием Сукиным и Иваном Мясным. Через год с отрядом стрельцов к ним присоединился и Данила Чулков. Разумеется, это решило исход дела и лишило хана надежды на реванш. С этого времени его военная активность свелась лишь к грабительским набегам, не всегда, впрочем, имевшим для него удачный исход.

Кучум неоднократно обращался за помощью к ногайским мурзам и бухарскому хану Абдулле, прося военной поддержки для совместной борьбы с Москвой. Абдулла отказал ему, ссылаясь на занятость борьбой с Хивой. Своими же силами Кучум уже не мог изгнать русских из Сибири. В 1596 году Кучуму была направлена грамота царя Федора, которая призывала его прекратить борьбу с Россией и принять русское подданство. Правительство обещало закрепить за ним кочевья по Иртышу.

Поход против Кучума состоялся в августе 1598 году по приказу нового государя Бориса Годунова. После ряда небольших сражений со сторонниками Кучума в районе Барабинской степи отряд Воейкова 20 августа 1598 года неожиданно напал на спящие аулы Кучума. Ставка хана была разгромлена, погибло 370 воинов, а члены ханской семьи более 30-ти человек были взяты в плен и высланы в Россию. Но самого хана не оказалось ни среди убитых, ни среди пленных. Дальнейшие сведения о Кучуме носят разноречивый характер. В некоторых источниках говорится о том, что Кучум утонул в Оби, другие сообщают, что бухарцы, заманив его «в Колмаки обманом убили». С.У. Ремезов же в своей летописи упоминает о столкновении Кучума с калмыцкими тайшами на Иртыше, после чего Кучум бежал с «малыми людьми в ногайскую землю жити», где и был убит.

В течение первых десятилетий XVII века наследники Кучума — царевичи Аблайкерим и Кирей — продолжали сопротивление. Они принимали деятельное участие в восстании сибирских татар в 1620—1630-х годах с целью восстановления Сибирского ханства, однако изменить ситуацию уже не могли.

Хади Атласи. История Сибири, 1911 год

Синяев В. С. Окончательный разгром Кучума на Оби в 1598 г. // Вопросы географии Сибири. Томск, 1951 год

Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955 год.

Преображенский А. А.Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в. 1972 год

Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. ., 1986 год

Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный. Алматы, 1996 год

Нестеров А. Г. Документы Сибирских Шейбанидов // Архивное дело на Урале: История, традиции, перспективы. Екатеринбург, 1996 год