Ответ на пост «Крепостные»4

«Вы, наверное, знаете положение в нашем районе, оно во всех колхозах очень и очень плохое. Колхозники на трудодни ничего не получают, а если и получают, то по нескольку грамм. В колхозе сеять нечего, семян нет, а из рабочей силы остались одни старики, а молодые разбежались кто куда, и работать совсем некому, скот кормить нечем, кормов нет, и он гибнет.

Настроение у колхозников очень плохое. Те, которые ещё остались, стремятся тоже куда-нибудь бежать, так как на трудодни уже несколько лет почти ничего не получают. Что было в хозяйстве, всё прожили, все ждали что-нибудь лучшее, но из года в год на трудодни ничего не приходится.

Мы читаем газету, там пишут, что в некоторых колхозах живут хорошо, мы не знаем, правда это или врут, но мы хорошего ничего не видим и работаем даром и дожили до того, что дальше жить невозможно. Придётся нам, наверное, бежать. Мы обращаемся в редакцию газеты с тем, чтобы выехали к нам в район и побывали у колхозников, посмотрели, как они живут и сообщили бы это все товарищу Сталину и попросили бы его, чтобы оказали нам какую-нибудь помощь, хотя бы дали возможность получать на трудодни немного хлеба».

— Письмо колхозников в редакцию газеты «Социалистическое земледелие» (апрель 1952)

Да ! Вот это @Doddy, волну разогнал однако! Мы с товарищем, одного года рождения, однажды спорили про жизнь в СССР. Он жил в Алма-Ате. Столица союзной республики. Его отец зарабатывал 300 руб, мать 180. В магазинах всё есть. В семье двое детей: он и брат. Естественно у него всё было в шоколаде.

Я и брат жили с отцом.( Мать нас бросила) Отец зарабатывал 170 руб. Жили в Поволжье. Дедушка и бабушка иногда помогали. В нашей жизни тоже всё было в коричневом, липком и тёплом, только не шоколаде. Когда я перешел в девятый класс, мне купили "дипломат" и спортивный костюм. Личный! До этого я все вещи( включая школьные ранцы) донашивал за старшим братом. Мы жили в одно время, в одной стране, но видели её по разному.

Вот тоже самое было и с колхозами. Можно было жить в деревне и не быть колхозниками. Мой прадед в 1927 году заколотил дом, собрал семью и переехал в Сталинград. В 1939 году он вернулся в деревню, но в колхоз не вступил. Мои дедушка и бабушка работали в этой деревне учителями, и уехали из неё в 1944 году. Так как, колхозниками они не были, то и справки им были не нужны.

В каждой области, в каждом районе были свои особенности. Тут нет очернения страны. В одно и тоже время, в разных местах были разные ситуации. Кому-то получилось уехать жить и учиться в город, кому-то нет. Опять же - мы забываем о таком изобретении, как прописка. Пока ты не выписался по месту жительства, в другом месте тебя не пропишут.

Про трудодни: "До середины 1950-х годов в среднем на трудодень приходилось около 36 % от средней дневной оплаты промышленного рабочего. По итогам года колхозник получал в 3 раза меньше, чем работник совхоза, и в 4 раза меньше, чем промышленный рабочий[1]" Это из Википедии. Автор по сути прав, но куча комментаторов прессует его на основе своих измышлений. Люди думают, раз в 60 - 70 е годы на селе было хорошо, то и раньше было не хуже. Тут большинство комментаторов путает колхозы и совхозы, или не видит разницы. В совхозах оплата труда была выше. Моя двоюродная прабабушка отработала в колхозе всю жизнь и первую пенсию получила в 67 лет, в размере 12 рублей 50 копеек. Колхоз ей пенсию не платил. Выделял несколько мешков зерна в год.

Жизнь слишком многогранная штука, мы знаем её с разных сторон и пытаемся привести к одному, устраивающему нас, знаменателю. И мы готовы с говном смешать человека, если у него другой взгляд на события.

Ответ на пост «Крепостные»4

Это откровенная ложь, тут вопрос в другом зачем этот дурачок её транслирует, причем на серьезных щах?

Моя мама 1941 года рождения, поехала в 16 лет поступать в педучилище из деревни в город, получила общежитие и первую работу. А бабушка с дядей так и жили в деревне и очень бы удивились прочитав такое о своем быте(((

Ответ на пост «Крепостные»4

Пермская область.

Родители мои родились в 50х. В Бырме. Татарской почему то.

Все выше описанное имело место быть. Колхоз дело добровольное как говорится, хочешь вступай, не хочешь, корову заберём.

В общем, по рассказам (а как иначе, меня ж не было), ситуация с паспортами конечно же, правда. Паспорт это прописка. А какая прописка у колхозников?

Насчёт армии и паспорта - ну будет вам, раньше от армии не бегали. Тем более что в город перебраться после армии можно, но это если на сверхрочную. Но там другая потеха- из армии уволиться было не так просто.

Налоги на живность, естественно, были, и конечно, не на всё. В колхозе колхозники, а не дураки. Минимально сдачу обеспечат и хорошо. Иначе никак. Хруща на селе любили. В уборной. Портретом.

Денег в колхозе тоже считай, не было. Но на базар в город, конечно, ездили. Привозили сладости и сахар, что больше всего запомнилось. Видимо, не часто.

Да, товарищи, совхоз и колхоз - это разные формы сельских объединений. Совхозы это ещё деньги, а колхоз - натуральный продукт. Зерно, картошка, молоко и т.д. По количеству трудодней.

Были другие работы в селе, продавцы в магазинах, леспромхозы, и т.д., это все за оклад. Но, был он мизерный, подразумевалось натуральное хозяйство. Собирали даже шишки в лесу, на семена сосен.

В город таки переехали, в 70х. Сложным путем, переводом, Свердловск. Помог статус деда, как инвалида и ветерана ВОВ. Получили квартиру.

Наверное, сейчас это дико, но что было то было.

Тут многие просят пруфы. Только их поди сыщи, да и не один он, а сотни. И наверное, далеко не все оцифрованы. Лучше спросите у предков, пока они помнят.

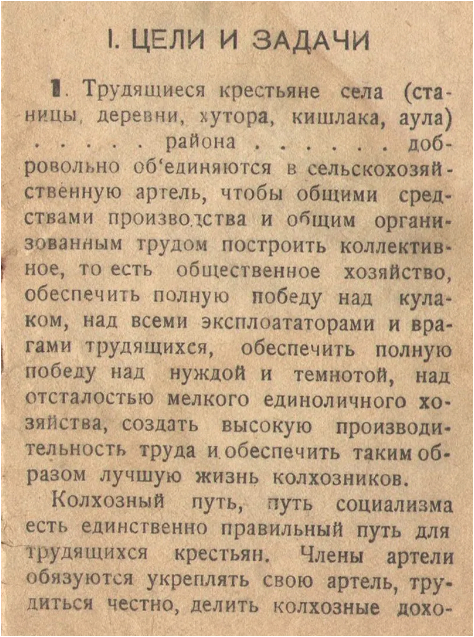

Коллективная собственность на средства производства

RE: «Рассуждения человека «которому мешает буржуазное образование» тут же спотыкается а самую первую подмену понятий: государственное ≠ коллективное. Ошибка в первом же пункте».

Так Вам и мешает что-либо правильно понимать именно буржуазное образование. Вас философы учили изучать понятия, а в марксизме всё с точностью до наоборот, поскольку марксизм - это анти-философия. Поэтому, ставим всё с головы на ноги. Итак, понятия - это то, как что-либо понято кем-либо. (Ради интереса, можете открыть словарь В. Даля 1863-1865 гг. изд., или 1903 г. изд., или репринтное изд. 2006 г. – там именно так и описывается термин «понятие».) Понятия (они же - представления) о каких-либо вещах и явлениях у разных людей могут быть совершенно различными: поверхностными, фрагментарными, искажёнными, извращёнными, достаточными, полными, точными. И то, насколько точно в сознании человека отражается та или иная вещь, зависит от уровня развития сознания человека. Некоторую аналогию можно увидеть на примере зеркала: зеркало может быть качественным, зеркало может быть загрязнённым, зеркало может быть бракованным, зеркало может быть искривлённым - от этого зависит то, как это зеркало будет отражать окружающие предметы. Истина - это соответствие понятий предмету исследований (Гегель).

Теперь начинаем изучать сами те «вещи», о которых Вы изволите рассуждать, абсолютно их не изучая. Коллективная собственность - это достижение буржуазного общества. Собрались несколько капиталистов и учредили акционерное общество - это акционерное общество и будет коллективной собственностью данных капиталистов. Опять же при капитализме, ещё в начале 19-го века, появились предприятия, которые учреждали сами рабочие. Эти предприятия (например - коммуны Оуэна) были противоположностью акционерных обществ, создаваемых капиталистами, поскольку в этих предприятиях доли принадлежали лишь тем, кто непосредственно в них и работал в качестве рабочих. В отличие от буржуазных акционерных обществ, из предприятий самих рабочих никто не мог выйти вместе со своей долей собственности: выйти пожалуйста, но без доли. И именно по такому же принципу в ленинско-сталинском СССР крестьяне учреждали свои колхозы (можете погуглить и почитать уставы артелей тех лет, чтобы убедиться в том, что я пишу правду).

Идём дальше.

Если коммуны Оуэна и колхозы были микроскопическими предприятиями самих рабочих и не могли, поэтому, быть инструментом не только в освобождении общества от эксплуатации, но даже в «снятии» товарного обмена, то орудием пролетариата должно быть огромное предприятие (концерн, корпорация), которое едино на всё государство. Если угодно, то пролетарское государство - это огромная такая коммуна (или колхоз), который учреждается всеми рабочими этого государства. В этом случае, поскольку рабочие этого государства могли уже сами себя обеспечить практически всем необходимым, безденежный продуктообмен только и мог обеспечить социалистический принцип распределения «каждый - по способностям, каждому - по труду!» («кто не работает - тот не ест!»). Таким образом, пролетариат, сделав все средства производства коллективной собственностью всех пролетариев этого государства, мог уже уничтожить деньги и обходиться вообще без денег. Схему такого распределения на 1-й фазе коммунизма прекрасно описал Маркс в «Критике Готской программы». Вместо учёта в деньгах вводится учёт в количествах труда, которые учитываются временем труда и с помощью тарифных сеток, которыми регламентировались нормы выработки (в ленинско-сталинском СССР тарифные сетки были разработаны самими рабочими). То есть, просто так профилонить на работе 8 часов никто уже не мог, ибо форма оплаты сдельная, согласно норм выработки.

Ну а коль в обороте денег уже не было бы, то воровать было бы намного труднее. Деньги не пахнут и имеют самостоятельное обращение. А трудодни и трудочасы, которые рабочие отдали своему государственному предприятию, записывались бы строго на именные квитанции. Эти квитанции подобны магазинным чекам, свидетельствующим о факте оплаты. Разница только в том, что рабочие оплачивали бы именно трудом, а потом по квитанциям получали бы на государственном складе всё, на что им хватало бы трудодней. Ну и воровать было бы значительно тяжелее (практически невозможно), постольку, поскольку все рабочие, как собственники средств производства, следили бы за тем, чтобы никто не воровал. Когда в буржуазном государстве чиновники тужатся ловить на воровстве других чиновников, то получается, что чиновники как воровали, так и воруют, не смотря ни на что. В буржуазном Китае и в буржуазной КНДР чиновников, пойманных на воровстве, даже расстреливали, но толку от этого вообще не было, поскольку для воровства было слишком много благоприятных условий, включая наличие денег в обращении. А в пролетарском государстве самих рабочих такое уже не пролазит, поскольку абсолютное большинство трудящихся легко контролирует горстку своих собственных депутатов, чиновников и бухгалтеров. Вот только в этом случае и получается социалистическое распределение «кто не работает - тот не ест!».

Итак, пролетарское государство - это акционерное общество самих рабочих, с коллективной пролетарской собственностью на средства производства.

Александр Шилов

Период трудодней в СССР

Когда и зачем появились трудодни

В 1929 году в СССР началась массовая коллективизация. И, как следствие, появились вопросы по оплате коллективного труда.

Коммунистический принцип «От каждого по способностям, каждому по потребностям» не работал, хотя кое-где пытались распределять продукты по количеству едоков в семье. Быстро выяснилось, что такая система не дает нужной мотивации. Поэтому, уже в 1930-м, перешли к социалистическому нормативу «Каждому по труду».

И чтобы правильно учитывать этот труд, 13 апреля 1930 года на всесоюзном уровне утвердили «Примерный Устав сельскохозяйственной артели», где было понятие трудодня как единицы учета сделанной работы и основы для расчета за нее.

Как все планировалось

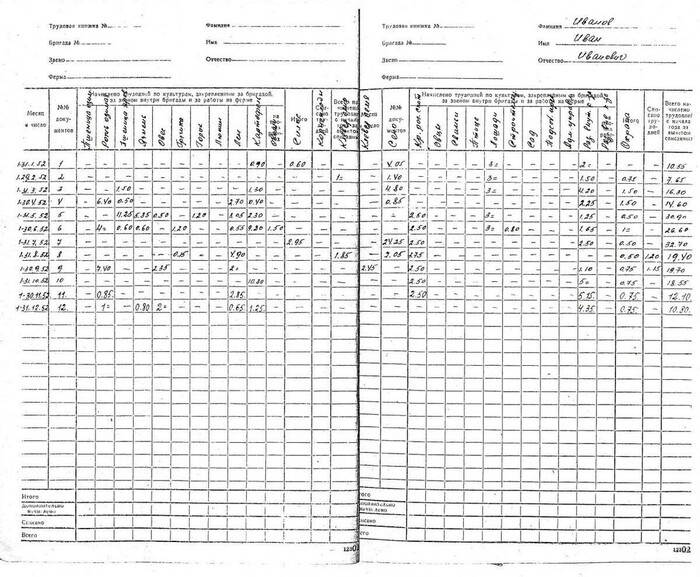

На основании рекомендаций Колхозцентра, правлением каждого колхоза разрабатывались и общим собранием колхозников утверждались нормы выработки и расценки каждой работы в трудоднях. Количество произведенного труда отмечалось в ведомостях и трудовых книжках.

Выглядело это вот так:

Отсюда и пошло определение «работать за палочки».

Трудодень определялся не только временем, но и количеством сделанной за это время работы. Если колхозник не выполнял назначенную норму по количеству заготовленного сена, нарубленных дров и пр., то полный трудодень не ставили. Более того, полный расчет с не выполнившими норму был запрещен. Давали ежедневные штрафы в трудодня и другие взыскания.

Но за некоторые сложные работы, а также тем, кто трудился на руководящих должностях, в конторе, ставили больше одного трудодня за один рабочий день.

Постепенно система совершенствовалась. Стали чаще учитывать, выполняет ли план все хозяйство и конкретная бригада, оплата больше зависела от результата и качества работ, уравниловки стало заметно меньше. Но многое зависело от конкретного колхоза и отношений с руководством.

Порядок расчета за трудодни

В течение года колхозники получали авансы — иногда деньгами, но чаще продуктами, в сумме не более 50% от предполагаемого полного расчета.

После сбора урожая колхоз отдавал положенное количество зерна и прочей сельхозпродукции государству, продукцией рассчитывались за услуги машинно-тракторных станций (тогда техника не принадлежала колхозам), часть произведенного колхозы продавали, чтобы рассчитаться деньгами за поставленные товары, услуги и пр.

То, что оставалось, распределяли между колхозниками по количеству трудодней.

Могли оплатить деньгами. Так, например, рассчитывались с хлопкоробами Средней Азии. Но большинство колхозников России, Украины и Беларуси получали за трудодни свою же продукцию, обычно зерно, картофель, овощи, корма для личного скота и другие натуральные продукты.

По некоторым статистическим данным выходит, что в 1930-е годы колхозникам средней полосы за трудодни обычно выдавалось от 20 до 30% собранного зерна. Полученный продукт люди могли потреблять сами или продавать на рынках. Кстати, большинство рынков в СССР и сразу после него назывались «Колхозными».

Про обязательность трудодней

В 1939 году ради укрепления трудовой дисциплины ввели минимальную норму трудодней: в южных регионах СССР — 100 дней в год, в северных — 60, в остальных — 80. Невыполняющим нормы угрожали изгнанием из колхоза, лишением приусадебных участков или выселением.

В 1942 году, нормы выросли до 150, 100 и 120 дней соответственно и уже не уменьшались. За невыполнение уже полагалась уголовная ответственность. В годы войны был установлен минимум и для подростков - обязательные 50 трудодней для детей от 12 до 16 лет, но без уголовной ответственности за невыполнение.

Как это работало на самом деле

Как это часто бывает, практика работы за трудодни несколько отличалась от теории. Главная проблема — трудодень стоил очень мало.

Кроме зерна за трудодни выдавали картофель, овощи, небольшое количество мяса и молочных продуктов. Но статистика фиксировала в основном зерновые выдачи.

Вот некоторые типичные цифры:

в 1936 году 88% колхозов дали за 1 трудодень не более 3 кг зерна, 8% хозяйств смогли выдать до 5 кг, остальные — больше 5 и даже 7 кг;

1937 год был урожайным, больше 3 кг зерна выдала почти половина колхозов;

в неурожайный 1939 год только 12% хозяйств дали работникам больше 3 кг зерна за трудодень, почти 36% — меньше 1 кг, а 4% не дали ничего.

Пропустим страшные военные и послевоенные годы. Но до середины 1950-х годов средний доход колхозника был в 4 раза ниже, чем у рабочего на заводе.

Часто, как о приемлемом показателе пишут о 3 кг зерна за трудодень. Для сравнения, 120 обязательных трудодней дают 360 кг зерна в год, а курица, к примеру, съедает порядка 50 кг зерна в год, т.е. годовой заработок колхозника позволял кормить 7 кур. Но для откорма одной свиньи этого зерна не хватит, даже если добавить столько же картофеля и травы.

На месте отданного в колхозы появилось новое хозяйство, которое теперь назывались подсобным. Оно занимало мало земли — только сады, огороды у домов и участки, которые колхоз выделял под картошку, овощи и д.р. Но количество скота, кроме лошадей, в массе подсобных хозяйств росло быстрее колхозного поголовья.

По данным 1938 года, через девять лет после коллективизации, средняя семья опять имеет в своём личном распоряжении корову, а также телку или бычка, 2—3 козы или овцы, плюс почти в каждом дворе есть поросенок.

25—45% дохода крестьяне получали от подсобного хозяйства: скота и огородов. Личные хозяйства давали основной объем потребляемых овощей, картофеля и значительную долю мяса.

В отличие от колхозов, облагаемых подоходным налогом, подсобные хозяйства платят государству сельскохозяйственный налог, установленный законом СССР от 1 сентября 1939 г., с изменениями, внесенными указами Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1943 г. и от 13 и 15 июля 1948 г.

Обязательных трудодней было меньше, чем смен у заводского рабочего — иначе колхозник просто не смог бы поддержать себя подсобным хозяйством.

С другой стороны, личное подворье заставляло работать в колхозе, потому как без нужного количества трудодней могли обрезать участки, не дать заготовить корма и т. д. Право косить сено для личной коровы отрабатывали не только колхозники, но и сельские учителя и др.

Во все годы имущество из коллективного хозяйства незаметно, но постоянно возвращалось в личную собственность сельских жителей, потому что «без доступа к колхозному зерну и порося заводить невыгодно». Эту часть реальности в статистике практически не отражалась, иногда лишь в милицейских отчетах, да в личном общении со старшим поколением.

Резюме

Тогда как Западная рыночная система подкидывала миру очередную проблему, в советской системе не было ни обвалов фондовых рынков, ни кризисов перепроизводства, ни массовых безработиц. Однако, конкретно в рассматриваемом аспекте, периодически случался голод на селе и проблемы с поставками продуктов в города. Но при этом, период трудодней (1930–1966гг.) обеспечил продуктами индустриализацию, рост городов, космическую программу и первые этапы гонки вооружений.

Спорно? Так и жизнь противоречива. А история не терпит сослагательных наклонений.

—

Источники:

Красная шапочка

Бабушка моя рассказывала много раз про неожиданную и необычную встречу в лесу.

Итак, времена коллективизации. Подмосковье. Жила она тогда в деревне, где собственно, и родилась. И нормально развивалась на свежем воздухе в полях, с лопатой в руках. Девка молодая, бедовая была.

Колхозники тогда работали за трудодни. И потом в обмен на эти трудодни получали продукты разные. В этот раз, например, бабушка моя ездила за хлебом и крупой в ближайший городок.

Получила, котомки и кули через плечо и тащит это счастье домой.

Она поезд упоминала, что естественно, ведь тогда в нашей местности автомобильных дорог попросту не было (как и автомобилей). И от станции пёхом через лесочки-овраги.

Вот идёт она, вдруг "из-за дерева выходит". Кто? Ну не леший же. "Душа в пятки" - так это явление вкупе с впечатлением она и называла на великом могучем. Ну если кому всенепременно нужно существительное - то таки жиган. Жиган, 20-х, двадцатого века.

- Куда идёшь? - спрашивает.

- Туда, туда-то,... - бабушка моя отвечает, стараясь скрыть испуг.

- Пошли, провожу.

Что девчонке делать? Идёт. Куда шла, туда и идёт. "Он рядом идёт". Сумки с харчами поднести не предлагал.

Прошли лесок, попрощались.

Очевидно, он её сквозь засаду провёл, чтоб не тронули. Волки. Голодные, как волки.