Ответ user5654373 в «Представьте, что вы очнулись в 1800 году, обладая только теми знаниями, что у вас есть на данный момент. Как вы разбогатеете?»55

Дичал за каникулы

Подтверждаю на все 146%, у нас в ЦЧР не Урал, но тем не менее, тоже такие же условия в детстве у меня в деревне были - печь, дрова и уголь, еда - заезжие раз в неделю автолавки и огород, яйца, курятина - свои, козье парное молоко по вечерам, а также что сорвешь у соседа или в округе, то и съешь... Готовили на электроплите или на печке (суп из крапивы и щи из щавеля, до сих пор помню этот вкус - любимый вкус из детства), купаться - пруд или тазик, или на улице из ковша, из всех благ - электричество и велосипед (ч/б мини телек был, но он мало интересовал кроме Тайн Смолвиля по СТС и то, уже когда цивилизация пробиваться начала к нам). Уезжал с пацанами или вообще один и катался по округе по полям, лесам и неведанным дорогам до вечера и никаких тебе айфонов и прочих гаджетов.

Домой было не загнать ничем, кроме бабушкиных блинов и пышных пряников только что из духовки! Самое моё счастливое и беззаботное время!

Верните меня в мой 1997-ой!

Ответ на пост «Представьте, что вы очнулись в 1800 году, обладая только теми знаниями, что у вас есть на данный момент. Как вы разбогатеете?»55

Вот бляха муха. Я каждое лето, до 5 класса попадал в 19 век. Я из семьи староверов. И каждое лето меня отвозили к бабушке на Урал, в деревню Сначала на поезде, потом на автобусе, потом 10 км пешком. Никакого общественного транспорта.

В деревне 7 домов было. Единственное из цивилизации это злектричество. По одной лампочке на крыльце, и в избе. Баня по черному, стирка на запруде. Вместо холодильника ледник. Хлеб сами пекли. Ни тв, ни радио. Магазин за 5 км, сельпо. Вся еда с огорода. куры, утки, гуси, бараны, свиньи, козы, коровы. Дичал за каникулы. Вождь краснокожих. Лес за оградой начинался. Выжил бы в любых условиях, в лесу Я к 6 му классу был готовый диверсант.

Сансет решила радикально подойти к вопросу искупления

Мне лично вся идея искупления кажется логически неправильной. Ну сами посудите, ведь какой смысл в том чтобы человек, уже раскаявшийся и сменивший жизненную позицию, страдал тупо от того что был плохим? Эдак можно и до роскомнадзорщины докатиться. Серьёзно, единственное практическое применение искупления - доказательство окружающим того, что ты изменился. Но это доказывается конкретно делами, а самобичевание наоборот усугубляет положение.

Кстати, именно так можно трактовать концовку второго EqG, - пока Сансет каялась и ныла никаким прощением и не пахло, а как реально помогла - вдруг и относится стали по-другому. Мораль: свою сменившуюся позицию не словами показывай, а делами!

Изначально хотел написать маленький рассказчик о том как Сансет приснился кошмар, будто она участвует в самосожжением староверов, но получилось так всрато что я решил ограничиться артом.

Ламповые старообрядцы. Так и молимся, так и живем

Как в старообрядческой деревне под Петербургом хранят вековые традиции и придумывают новые

Деревня Лампово расположена в 100 километрах к югу от Петербурга, в Гатчинском направлении. С первых домов ее можно принять за обычный дачный поселок, но уже через несколько метров заборы из профлиста сменяются деревянными штакетниками, а кирпичные дома — резными избами, похожими на те, что встречаются только на Русском Севере. Именно оттуда еще в XVIII веке приехали предки строителей теремов. Они привезли не только архитектурное мастерство, но и старую веру.

Чем жила деревня до революции? Почему чуть не утратила себя в советские годы? И как сегодня стала одной из самых популярных у туристов в Ленинградской области, но не растеряла ни аутентичности, ни... ламповости?

Старообрядцы, а на людей похожи

Во дворе старого ламповского дома суетливо, недаром субботник. У раскидистого дуба дымит самовар. Рядом высится куча только что спиленных веток. На полянке чуть в стороне девчонки играют то в вышибалы, то в догонялки. А взрослые накрывают на стол. Крабовые палочки, оливки, соленые грибы и три вида рыбы: белая, красная и еще одна красная, но другая. «Апостольский пост», — словно объясняет причудливость меню одна из бабушек.

Мужчина лет 40, с бородой и в очках, первым берет стаканчик с легким домашним вином. И начинает тост.

— Наш актив благодарит всех присутствующих, что мы тут собрались...

— Волей или неволей.

— Волей в основном, неволей никого не тащили. В этой избе, мы очень надеемся, скоро будет пространство для общественных мероприятий. Вот захочешь провести мастер-класс — пожалуйста. Лекцию? Пожалуйста. Или какой-нибудь совет деревни. У нас уже разобрана печка, закуплены стулья и столы. Так давайте это вино выпьем за нас всех…

— И чай на пятнадцати травах!

Тостует Денис Ермолин, глава ламповской старообрядческой общины. Будущая «арт-резиденция», вокруг которой организован субботник, — только один из множества его проектов в Лампово, под него удалось получить небольшой грант. Сам староста купил здесь дом всего семь лет назад, однако за это время успел не только закончить собственный ремонт, но и встряхнуть всю деревню. Вместе с «активом», окружившим стол, он проводит экскурсии, собирает предметы для деревенского музея, организует мастер-классы и фестивали.

Тем временем все возвращаются к своим разговорам. Иваныч рассказывает о поминальном ламповском пироге с селедкой и квашеной капустой и о том, как одна староверка «печёт» его каждую неделю. Татьяна — о своем новом хобби, вязании крючком кружев, то ли брюггских, то ли вологодских. Мужчины у крыльца обсуждают, что надо бы еще допилить веток. Дядя Женя кочегарит привезенный им на тачке самовар и, приподнявшись, объявляет: «А вот и Маша!».

Студентка петербургского института культуры Мария Шлямова до этого уже несколько раз бывала в Лампово: приезжала на Пасху и на Радоницу, на Рождество и просто так. Итогом этих поездок стал документальный фильм о деревне «Камо грядеши?». Его покажут сразу после субботника, и это станет первым мероприятием в арт-резиденции.

Со старославянского название фильма — «куда идешь?». Этот вопрос встречает каждого, кто гуляет вдоль речки Ламповки, неподалеку от дома дяди Жени. Он же этот знак и установил, он же стал главным героем фильма.

Дорожка к дому дяди Жени со знаком «Камо грядеши?» и еще один символ Лампово — огромный дуб у пруда. Фото: Архитектурные излишества, телеграм-канал «Тепло и Лампово»

Дядей Женей все зовут Евгения Георгиевича Платонова. Он из потомственных ламповских староверов, но жизнь у него сложилась будто в романтическом советском фильме. Родился в послевоенном Ленинграде, выучился на геолога, чертил карты на Новой Земле и в Забайкалье, а в 2006 году вышел на пенсию и вернулся в родовую деревню. До этого он провел здесь несколько лет в детстве: болезненного мальчика отправили к тетям поправлять здоровье.

Деревенская жизнь уже тогда показалась дяде Жене не в пример лучше городской. Не изменил он своего мнения и теперь. Дни у него наполнены делами и хозяйственными заботами: вот кадры, как он идет за водой на родник, вот колет дрова, вот делает «свещи» для «моленной»: «Свечи у проктолога!». Все у него с шуткой, с остротой, каждая фраза — готовый афоризм.

Сидя на скамейке, в одной из сцен фильма дядя Женя размышляет о вере и общине. «Старообрядцы мы, а на людей похожи», — заключает он с экрана. Все в зале смеются.

А я знаю, как вашего прадеда звали

— В Лампово чувствуешь себя русским человеком, настоящим русским человеком. Ходишь среди этих домиков, кругом дубы такие потрясающие, речушка, родничочек... И, конечно, люди, болеющие за свою деревню, которые пытаются, вопреки всему, сделать ее особым местом, — рассказывает краевед Андрей Бурлаков.

На субботнике его тоже ждали. Недавно он купил в деревне участок — «за огородами», уточняет дядя Женя. Пока ничего нет, только лесок растет, но новый хозяин планирует создать здесь музей частных коллекций. Говорит, теперь «до конца жизни только этим и заниматься». Неудивительно, что он решился осуществить подобное именно в Лампово. С деревней краевед знаком давно: еще в начале 1980-х годов, когда учился в старших классах, приехал в первый раз на велосипеде из родной Суйды под Гатчиной.

— Лампово было самой недоступной деревней в округе. Люди не хотели общаться, по разным причинам отказывались что-либо говорить, отвечать на вопросы. Отмахивались: «Много вас тут ходит таких». Но я понимал, что деревня уникальная и что она уходит.

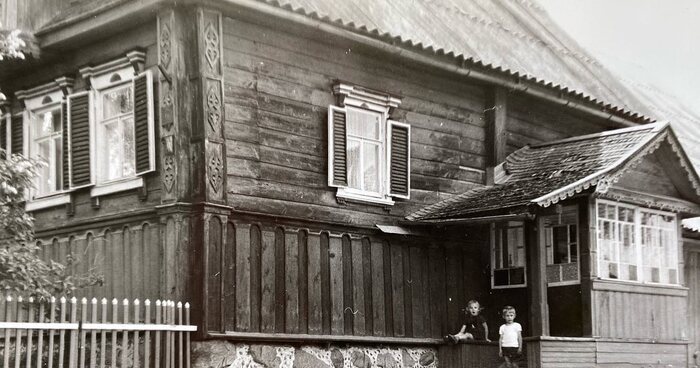

У дома Прохоровых, самого большого в Лампово, 1985–1990 годы. Фото: oitru / pastvu.com

Андрей стал искать способ разговорить оставшихся старожилов. Решил брать знаниями: поехал в петербургские архивы и накопал о Лампово всё, что мог, — книги, церковные метрики, документы... С этим богатством вернулся в деревню и, завидев на улице первую же бабушку, подошел: «А я знаю, как вашего прадеда звали». — «Пойдемте».

Так краевед попал в дом староверки Марии Лаптевой. Там все как полагается: «своя чашка, своя ложка, свой стул и все: никаких посторонних людей там быть не могло». А его, молодого исследователя с блокнотом, пустили.

Семейная история женщины оказалась типично ламповской: ее предки, староверы-беспоповцы, переселились сюда из Архангельской губернии при Петре I. Может, немногим позже. Дед владел несколькими экипажами — как и многие местные жители, летом стоял на станции Сиверская и развозил петербуржцев по дачам, а зимой работал в городе. Отец же был мастером на стекольном заводе немца Ритинга в соседней Дружной Горке, дядья обслуживали охоты князя Витгенштейна, имение которого находилось неподалеку.

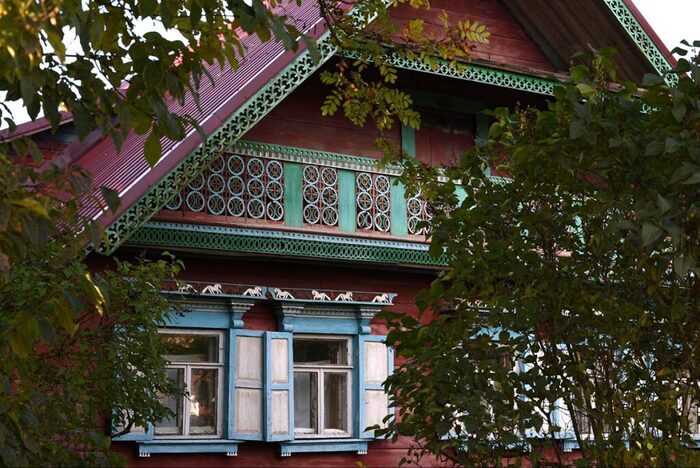

Наличники с лошадками на доме Сафроновых. Фото: Фотопутешествия, фотопоездки и фотопоходы / ВКонтакте

Это не то, как обычно представляют занятия крестьян-старообрядцев, но Лампово всегда было необычной деревней. Жили здесь богато. Строили исполинские терема с тонкой резьбой: c бегущими лошадками на наличниках — у ямщиков, с ажурными балкончиками — у сдававших дома в аренду. В деревне работали чайные, трактиры и фотоателье. Некоторые жители могли позволить себе модные новинки вроде патефонов или швейных машинок «Зингер».

На рубеже XIX—XX веков на участке над рекой было возведено нынешнее здание старообрядческой моленной. Ламповская община была самой многочисленной в губернии — около 600 человек, как из местных, так и из окрестных деревень.

Но так было до революции. И хотя новая власть пришла в Лампово почти незаметно, без сколь-либо серьезных столкновений, жизнь деревни круто изменилась. Не сразу, но преуспевающие крестьяне лишились своих «бизнесов» и были вынуждены кто уехать, кто работать в колхозе. Экипажных лошадей запрягли пахать поля, а чайные с фотоателье превратились в кулацкие излишества. Моленную при этом не закрыли, но число прихожан неминуемо снижалось. В советское время службы посещали «не то чтобы массово», говорит дядя Женя, вспоминая пионерское детство в деревне. В основном по большим праздникам или «матушку отпеть».

И вдруг произошло чудо

Когда в Лампово попал Андрей, деревня и вовсе почти вымерла: «Не было ни колхоза, ни школы, никакой работы. Молодежь разъехалась, а от общины осталось всего несколько бабушек».

С этими «несколькими бабушками», хранительницами памяти Лампово, краеведа познакомила та же Мария Лаптева. Они поведали Андрею множество легенд и преданий. Рассказали, что престольным праздником был Никола и что на него всегда устраивались гулянья. Отдали семейные фотографии, а с ними — вековые прялки и другие предметы быта: «Нам это уже не нужно. Дети уехали. Забирай».

Подаренные ламповцами сокровища потом стали экспонатами музеев, открытых Андреем по всему Гатчинскому району. Особое место в их коллекциях занимают вещи, принадлежавшие деревенскому старосте Даниилу Никитину по прозвищу Тиханов. Он был человеком деятельным и успешным: держал торговую лавку, сдавал дачи в аренду, руководил благоустройством деревни и строительством моленной.

Ламповские старообрядцы рубежа XIX–XX веков. В центре — Даниил Тиханов с супругой Татьяной. Фото: Цифровой архив Ламповской общины, архив Андрея Бурлакова

А вот собственный дом головы — один из самых красивых в Лампово — не сохранился: в конце 1980-х годов тогдашняя хозяйка, дочь старосты, отдала его государству под создание сельского музея, но обещанная реставрация так и не наступила. Оставленные музейщикам вещи начали растаскивать, говорит краевед.

— Я понимал, что дом обречен. Как-то приехал, а он уже без окон, без дверей. Внутри лежали колеса от огромных экипажных карет и стоял сундук, который был никому не нужен. Большой такой, метра два. Местные мальчишки играли на нем в карты. Я говорю: «Ой, какой сундук, я хочу у вас забрать». Открываю крышку, а он весь обклеен прогонными билетами эпохи Пушкина. Я, конечно, его на машинах в Суйду привез.

Андрей успел хоть что-то спасти: в нулевые дом просто сложился. Похожая участь постигла еще многие ламповские терема: какие-то разобрали как ветхие в позднесоветское время, другие сгорели или разрушились уже в XXI веке.

Одна из последних фотографий дома Тиханова, начало 2000-х годов. Фото: телеграм-канал «Тепло и Лампово»

— На моих глазах деревня умирала, прямо погибала. Исчезали дома, уходили люди. И вдруг произошло чудо: появляется Денис Ермолин, и начинается возрождение. Я его называю спасителем Лампово, потому что он смог всех людей собрать, закрутить, организовать, дать веру в будущее.

Рыба, которая стала ихтиологом

— Местные старожилки позвонили в петербургскую общину — как они говорят, в Ленинград. Позвонили в Ленинград и сказали: «Сил наших больше нет».

Это было в 2011 году, вспоминает Денис, после очередного ограбления храма. Он стоял тогда без сигнализации и железной двери, воры выносили из него кто иконы, кто старинные книги, настоятеля не было. Помочь ламповским староверам вызвался Вячеслав Михович, ныне председатель Невской старообрядческой поморской общины в Петербурге. Стал помогать бабушкам по хозяйству, подтягивать в деревню молодежь. Однажды на Николу Зимнего вместе с ним приехал и Денис Ермолин.

Его старообрядческие корни уходят далеко на север — в село Усть-Цильма Республики Коми. Издавна оно было крупным центром беспоповцев поморского согласия или, как их называют в этих краях, даниловцев. «Еще в 1980-е годы здесь жили книжники, переписывавшие от руки церковные тексты», — рассказывает Денис.

Сам он родился уже в Печоре, куда перевели по работе деда. Ходил с бабушкой на кладбище, где та по усть-цилемскому обычаю сама кадила ковшиком могилы. Она же учила внука читать по-славянски и правильно складывать крест. Хранила меднолитые иконы.

— При этом в семье жесткого, прямо кондового старообрядчества не было. Но мы все — даже я, когда совсем мелкий был, — знали, что мы староверы. Бабушка всегда так говорила, хотя была школьной учительницей и в комсомоле тоже везде перебывала. Именно она привила начальные знания.

Но потом наступил студенческий период в Дубне с брейк-дансом, граффити и фристайлом — «даже с Noize MC джемовали иногда», улыбается Денис. К старообрядчеству он вернулся уже после переезда в Петербург. Однажды зашел в храм в Рыбацком, познакомился с людьми и постепенно начал бывать регулярно: раз в месяц, потом каждое воскресенье, а через какое-то время уже сам начал участвовать в богослужении в качестве певчего.

И все чаще приезжал в Лампово. Спустя несколько лет таких визитов, в 2019 году, Дениса выбрали председателем местной старообрядческой общины. При этом большую часть года — кроме летних деревенских месяцев — он, как и прежде, проводит в Петербурге. Работает ученым секретарем Кунсткамеры и пишет о староверах докторскую диссертацию: «Вот такая рыба, которая стала ихтиологом», — шутит Денис.

В церкви, а не в секте

Сегодня вверенная ему моленная, что стоит через несколько домов от арт-резиденции, отремонтирована, клумбы посажены, пару лет назад повесили новые колокола. У входа висит расписание праздничных богослужений и просьба: «По всем вопросам обращайтесь к старосте». Можно провести таинство крещения и покаяния, договориться об отпевании на ламповском кладбище, подать требу за здравие и за упокой.

По приблизительным подсчетам Дениса, в общине состоит около 300 человек — это те, кто хотя бы изредка участвует в службах. Ламповцев среди них — человек пятнадцать. А так, как и до революции, съезжаются со всего района: из Кургино и Дружной Горки, из Сиверской и Даймища, из Гатчины и Петербурга. «Потому что им тут нравится».

Община, хотя и объединяет людей из разных мест, но все равно сплоченная. Есть костяк, который постоянно находится на связи по насущным вопросам, и духовным, и околоадминистративным. Есть большой чат в WhatsApp. «Я вчера написал: „Надо покосить траву около храма, кто со мной?“. И сразу парнишка отозвался ламповский. Я косилкой, он триммером», — с удовольствием рассказывает Денис. Тут же, словно в подтверждение, у него в очередной раз звонит телефон: «Да, Федорыч, привет! А ты в моленной? Наверное, поставь около двери, а я вечером заберу». Это в храме стекло разбилось, а человек вызвался и привез замену, объясняет староста.

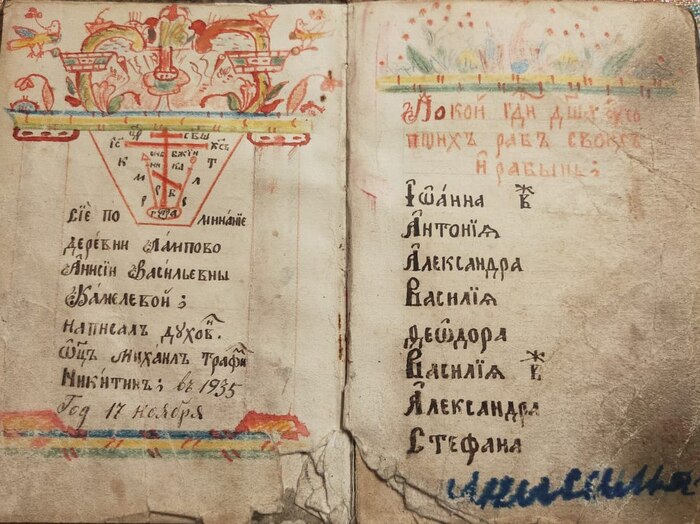

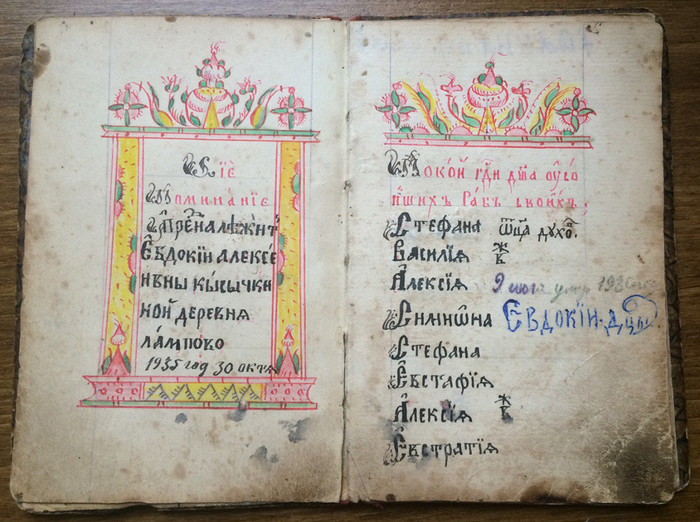

Поминальные книги с именами ламповских староверов, 1935 год. Фото: телеграм-канал «Тепло и Лампово»

Что ни год, к общине присоединяются новые люди: в основном из староверских семей, которых «недокрестили» в детстве. Либо моленная была закрыта, либо побоялись чего-то, либо не захотели ребенка в холодную воду окунать.

Но появляются и те, кому просто интересно больше узнать про старообрядчество. Причем из первых уст. По словам председателя, прежде это было практически невозможно — общины были более закрытыми, а знания о раскольниках ограничивались стереотипами, которые транслировали миссионеры, а потом и советские «иконоборцы»: «Говорили, что это темные люди, изуверы и варвары, которые шторки задернут и непонятно кому молятся». После революции у старообрядческого скита в Петербурге даже висел плакат «Здесь живут самые отсталые люди в мире — староверы!».

— Хотелось бы развеять эти мифы, чтобы у тех, кто приезжает в деревню Лампово, общается с нами, видит нашу деятельность, было позитивное отношение к старообрядчеству в целом. Особенно у тех, кто приходит в церковь. Неважно, группа это туристов или люди, которые пришли на службу постоять сзади. Они сами не староверы, может быть, никогда не крестятся, но они приходят. И моя задача, чтобы они уходили из храма с чувством, что побывали в церкви, а не в секте.

Многие крупные общины в столицах не готовы заниматься таким просвещением, продолжает Денис. Но для него это важно. И не только, чтобы переубедить, что старообрядцы «не сидят в лесу, не молятся колесу», но и для того, чтобы показать альтернативу.

— Старообрядцы поморского согласия — это те люди, которые в наибольшей полноте сохранили учение православной церкви. Мы верим, что РПЦ сейчас этим не обладает. Я и все наши прихожане — это непрерывная цепочка, уходящая вверх, вглубь первого века христианства. Мы ничего не меняли. У нас было двоеперстие, как это было на Руси, мы так и молимся. У нас были земные поклоны, мы так их и кладем. У нас было свободное вероисповедание без какой-то привязки к вертикальной власти. Так и живем.

Лев, единорог и «Вдова Клико»

— Я пытаюсь увязать, с одной стороны, старообрядчество, то есть духовное, а с другой — материальное, историко-культурное наследие. В Лампово попадание — сто из ста, — продолжает рассказ о своей деятельности в деревне Денис.

Одна из потерь Лампово — дом Клементьевых, который был утрачен в пожаре. Фото: Ирина Иванова / Яндекс Карты

«Историко-культурное наследие» деревни — это, конечно, те резные дома, которые были построены ямщиками и торговцами в XIX веке. Первые попытки их изучить и сохранить были еще в 1930-е годы — одновременно с раскулачиванием владельцев... Но сделанный тогда альбом снимков и рисунков потерялся во время войны. Потом исследование продолжилось: с шестидесятых о «деревянных кружевах» Лампово писали в газетах, а комиссия начала проводить опись ламповских домов. Около полусотни из них рекомендовали включить в реестр объектов культурного наследия, но дело на долгие годы встало.

Довести начатое до конца удалось только при Владимире Цое, возглавившем комитет по сохранению культурного наследия региона в 2019 году. Некоторые дома к тому времени пришли в совсем уж аварийное состояние или перестали существовать вовсе. Другие успели перестроить или обшить сайдингом. Около 40 уцелевших изб все же получили статус памятников — правда, на этом участие властей практически и закончилось. «Дают гранты, на них что-то пытаемся делать, но на самом-то деле надо комплексно подходить, какую-то большую программу реализовывать», — утверждает Иваныч.

Пока же реставрировать и поддерживать терема в надлежащем виде должны сами владельцы. К счастью, добрые примеры есть. Один из них — собственный дом семьи Ермолиных.

Пройти мимо невозможно: жизнерадостно желтый терем стоит на Центральной улице, прямо рядом с прудом и старейшим ламповским дубом. На фасаде аккуратные наличники, резной балкон, а над ним роспись — цветы, едва различимые лев с единорогом и год их создания: 1883. Уже в начале XX века дом выкупил его самый известный владелец — немецкий стеклодув и крещенный старообрядец Адольф Геринг, работавший на дружногорском заводе. А спустя еще век, в 2018 году, сюда впервые попали нынешние владельцы.

Дверь открыл персонаж с дредами и в обвисшем балахоне, вспоминает Денис. «О, пис, чуваки, заходите». Оказалось, в доме зимовала коммуна московских хиппи, а само строение находилось в запущенном состоянии. Но семья решилась на покупку. Как только были подписаны документы, приступили к ремонту. Декоративными элементами на фасаде занимались профессиональные реставраторы, как того требует статус объекта культурного наследия.

Остальное делали своими руками: привели в порядок участок, сложили новые печи и приступили к разбору чердака. Вместо пола в помещении лежал слой опилок, и все было полностью, «под завязку» забито всяким хламом. Что-то выбрасывали и сжигали, но было и много интересного — того, что теперь составляет экспозицию чердачного музея, созданного два года назад.

На одной из полок стоит запылившаяся бутылка «Вдовы Клико» времен оккупации, когда в доме жил немецкий офицер. В соседних витринах — старинные книги, фотографии старожилов, подписные ламповские прялки и лестовки. Часть экспонатов перекочевала из дома дяди Жени, много лет собиравшего старинные артефакты. Другие предметы принесли ламповцы и жители окрестных населенных пунктов.

Экспонаты музея на чердаке дома Дениса. Фото: Никита Алфёров

Покупая дом в деревне, его владелец и подумать не мог, что разведет такую кипучую деятельность, в том числе на собственном чердаке. Однако уже планирует следующее большое дело — восстановить тот самый утраченный дом Тиханова. Открыть в нем чайную, музей, а может, и выставочное пространство. С проектом помогают «модные» петербургские архитекторы, члены ламповской старообрядческой общины, говорит Денис. Все обмеры и фотографии есть, планов громадье, «было бы у властей желание передать нам участок».

— Это главная цель для меня, как пребывающего тут человека, хотя я и не местный. Вот спросят: „А есть у тебя какая-нибудь цель?“. Есть. Воссоздать дом Тиханова.

Чтобы была живая жизнь

У моленной праздник: неумолкающая гармонь, женщины в сарафанах и мужчины в косоворотках, танцы «ручейком» и игры в «петушка». На прилавках по периметру — матрешки и берестяные короба, набивные платки и искусные рюмочки. Это на кадрах из фильма «Камо грядеши?» гуляет Никольская ярмарка, в этом году уже пятая, юбилейная. Ее придумали Денис с дядей Женей и Иванычем — как водится, в бане.

На первую ярмарку приходилось буквально за руку тащить, рассказывает уже после фильма староста. Теперь никого тащить не надо — люди съезжаются сами, даже администрация подключилась: то автобусы выделит, то субсидию даст. Местные тоже вовлекаются все активнее. Купили себе наряды, проводят мастер-классы, выставляют товары: Иваныч реставрирует самовары, Татьяна вяжет кружева, Дмитрий и Надежда, потомственные стеклодувы из Дружной Горки, изготавливают те самые рюмочки.

Никольская ярмарка. Фото: телеграм-канал «Тепло и Лампово»

Примерно так же — с пирогами и в народных костюмах — встречают гостей во многих туристических деревнях. Например, в Мандрогах на северо-западе Ленинградской области. Здесь можно отобедать в трактире, заночевать в избах XIX века, а еще поткать на старинном станке или сделать талисман из лосиного рога.

Староста уверен, что в подобный аттракцион Лампово не превратится. Во-первых, туризм в деревне в основном событийный, привязан к каким-то мероприятиям, которые проводятся раз в месяц-два, объясняет Денис. Во-вторых, пока гиды — это он сам, дядя Женя и еще пара жителей деревни. Нет времени? Вежливо откажут. Надо прибраться на чердаке? «Музей временно не работает».

— Я намеренно не хочу делать информационные стенды. Может, просится один: с рассказом про деревню и картой достопримечательностей. А так, что это дом Соколовых, это дом Прохоровых, это дом Сидоровых, — нет. Чтобы это были не экспонаты, чтобы все-таки была живая жизнь. Да и деревня слишком большая и разная, чтобы стать лубком и клюквой. У нас и старообрядцы, и дачники, и кто угодно — куча народу живет.

Туристы в деревне Лампово, 1985–1990 годы. Фото: oitru / pastvu.com

К тому же экскурсионный интерес к Лампово давнишний, продолжает Денис. Просто об этом мало кто помнит. Во второй половине 1970-х годов деревню включили в путеводитель по Ленобласти, и сюда поехали группы. Конечно, упор в то время делался прежде всего на архитектуру — тема старообрядчества была у советских «туроператоров» под запретом. Сошедшие на нет в девяностые, экскурсии возобновились уже с переездом Дениса.

Сейчас Лампово — одна из самых популярных деревень в регионе, уверен краевед Андрей Бурлаков. Он и сам часто возит сюда гостей.

— В Лампово просто шквал микроавтобусов, каких-то частников, люди своим ходом приезжают. У меня все туристы очень рады, когда бывают здесь. В Дружной Горке все в упадке, завод закрылся. В Орлино жуть, погибает парк графа Строганова. С имением Витгенштейнов дела не лучше. А здесь, наоборот, все возрождается, такие праздники проходят. Если я тут музей открою — это будет еще один плюс Лампово. Так что это как магнит, который начинает притягивать всех хороших людей.

30 августа в деревне отметили День реки Ламповки. Организаторы надеются, что и эта традиция станет ежегодной. Фото: Наташа Егерева / ВКонтакте

Такое стороннее внимание деревне только на пользу, считает Денис. Жители начинают бережнее относиться к своим домам, ухаживать за территорией: «Ведь раз сюда приезжают из Москвы, из Петербурга, из других городов, значит, есть на что посмотреть». Да и актив не отстает — старается поддерживать деревню на слуху и придумывает все новые планы.

— Почему мы это делаем? — переспрашивает Иваныч, разгружая доски после просмотра фильма. — Вне зависимости никонианин ты или старовер, хочется сохранить Лампово, сохранить, потому что такого больше нету.

Экспедиция | День 16

Из Подлопаток в эфире Юрий «открылось второе дыхание» Скоробогатов и Виктория «закрылось второе дыхание» Сергеева.

Вновь скалы по берегам, редкий сосновый лес и новые встречи. Первая за сегодня встрепетнула сердечко, ведь с берега улыбчиво приветствовали земляки. Даже живем в одном районе и эти пять минут диалога добавили сил и энергии в мое уставшее тельце.

Пришли в село Билютай и начали разведку местности. Благодаря гуглам определили ФАП, а благодаря местным жителям расположение магазина. Медицинский сотрудник в отпуске, да и сам ФАП закрыт по субботам и воскресеньям. Стиснув зубы и применяя технику дыхательного квадрата, осознавая самостоятельную операцию по снятию швов, я побрел в магазин за новой порцией провианта.

Уже через десяток километров, которых суммарно за день получилось 35, мы прибыли в Подлопатки, переместившись из Бичуринского в Мухоршибирский район.

Село «Подлопатки» тесно связанно с декабристами и Забайкальским краем, в добавок, имеет интересную историю названия.

Выйдя на берег, я быстро достал аптечку, обработал инструмент и ловким движением руки, под заповедное «Махалай-баахалай» провел полевую мини-операцию. Швы сняты. Дольше искал по деревням специалиста. Вика понесла заряжаться технику и мы просто балластились на берегу несколько часов. Напарница спала, а я вел диалоги с замечательными людьми.

Неожиданно яркий солнечный диск стал растворяться на горизонте, словно кусочек сыра в масле растопает. Быстро забираем технику и выходим на воду в поисках стоянки для ночлега. Причалили чуть ниже села, Вика побежала с полевым душем в руках искать подходящее дерево, а я уплетаю плов. Храбрая и отважная ужинать отказалась, покуда уплела днем, под осуждающий взгляд местных коров, две банки говяжей тушенки.

Будь с нами в экспедиции Андрей Козлов, ниже с большой долей вероятности была бы опубликована рецензия на ту самую тушенку, но Андрей выбрал горы и быть счастливым.

День ленивый и ярких строк в нем нет, кроме отрывка из песни, который я позволил себе перефразировать:

«Ляжем на весла,

Кто не мечтал в этой жизни хоть раз всё отправить к чертям,

В одиночку пройти океан,

Посвящая Родимому краю

Строчку за строчкой, сочиняя роман

Находя только в этом усладу,

Ничего не боясь, плотом управляя шутя,

Ничего не теряя уже,

Предпочтя квартирному смраду - рай в шалаше.»

Ответ Veveds в «Российские операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах»147

Староверы призвали сносить дома и переселяться в землянки

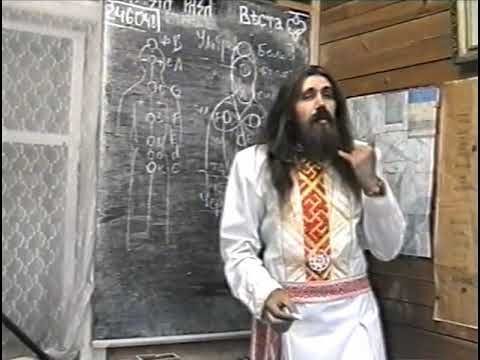

Люди с отклонениями вещают себя духовными учителями!!! Интересно ваше мнение?

В связи с оформлением пенсии, много времени посвящаю просторам интернета!

Интересует всё необъяснимое и тому подобное. Вот наткнулся на современных учителей философских знаний и мировых религий!

Но после просмотра видео уроков о мироустройстве и духовных уроков и практик, так называемого Асгардского духовного училища и прочтения книги ( Славяно - Арийские веды и Кощуны Финиста ) написанной данными гражданами ( Александром Хиневичем и господином Трехлебовым ) !!!! Пришёл к выводу что данные книги и видео уроки ( рассчитанные на 5 лет обучения ) сочинены человеком с отклонениями и предназначены для таких же точно людей!!!

Я думаю достаточно просто посмотреть на их фото и всё станет ясно???!!!)))