Павел Чалдаев, кандидат технических наук, доцент, независимый консультант в области производства сидра, написал для портала Profibeer статью о том, какой сидр изготавливали во времена СССР, какие яблоки и технологии для этого применялись. Благодарим Павла Егорова за фото этикетки и рекламы советского сидра.

Место сидра в плодово-ягодном виноделии СССР

В винодельческой отрасли того времени плодово-ягодным винам уделялось немалое внимание и неспроста. По площади садовых насаждений СССР занимал первое место в мире (площадь садов в 1980-х годах составляла порядка 3,8 млн га). Интенсивное развитие этой отрасли пищевой промышленности началось с 30-х годов прошлого столетия. Уже в 1940 году в стране вырабатывалось 8,9 млн дал плодово-ягодных вин. К 1970 году их производство достигло 45,3 млн дал, а в начале 1980-х годов составляло уже более 110 млн дал в год.

Перед учеными и специалистами отрасли ставились задачи по повышению эффективности производства и качества вин из различных фруктов и ягод. Велись активные исследования по оценке имеющегося сортимента плодов и ягод применительно к виноделию, изучались технологические свойства и сортовые особенности, нормировались физико-химические показатели сырья. Разрабатывались направления комплексного использования плодов и ягод по характерным зонам страны с учетом сроков их созревания. Уделялось внимание безотходным технологиям переработки.

Особое место среди ассортимента плодово-ягодных вин занимали изготавливаемые без использования спирта вина, в том числе и сидр. Последний рассматривался как натуральный слабоалкогольный напиток брожения, имеющий не только питательную ценность, но и обладающий многими целебными свойствами.

Для изготовления плодово-ягодных вин использовалось до 30 культурных и дикорастущих плодовых и ягодных культур. На долю семечковых фруктов приходилось в среднем 80%, косточковых — 16,5%, ягод — 3,5%. Среди семечковых плодов основную долю составляли яблоки — до 95%. Поэтому они были основой как для производства сидра, так и яблочных и прочих плодово-ягодных вин.

Сидры отличались от яблочного вина, как и сейчас, более низкой спиртуозностью. В этом и состоит одно из главных преимуществ сидра по сравнению с классическими плодово-ягодными винами, в которых содержание алкоголя находится на уровне с виноградными винами.

Наименования и показатели качества производимых сидров

В зависимости от технологии сидры выпускались двух наименований: шипучий сидр крепостью 5% об., искусственно насыщенный диоксидом углерода, и игристый сидр крепостью 7% об., насыщенный углекислым газом в результате вторичного брожения сидрового материала.

По содержанию сахара сидры вырабатывались трех наименований: сухой (не более 3 г/л сахаров), полусухой (25 г/л) и сладкий (50 г/л). Титруемая кислотность сидра составляла от 5 до 8 г/л в пересчете на яблочную кислоту.

По органолептическим показателям сидры должны были отвечать следующим требованиям: внешний вид — прозрачные, без осадков или мути; цвет – от светло-соломенного до светло-желтого с зеленоватым оттенком; вкус и аромат — свежие, свойственные яблокам, без посторонних тонов.

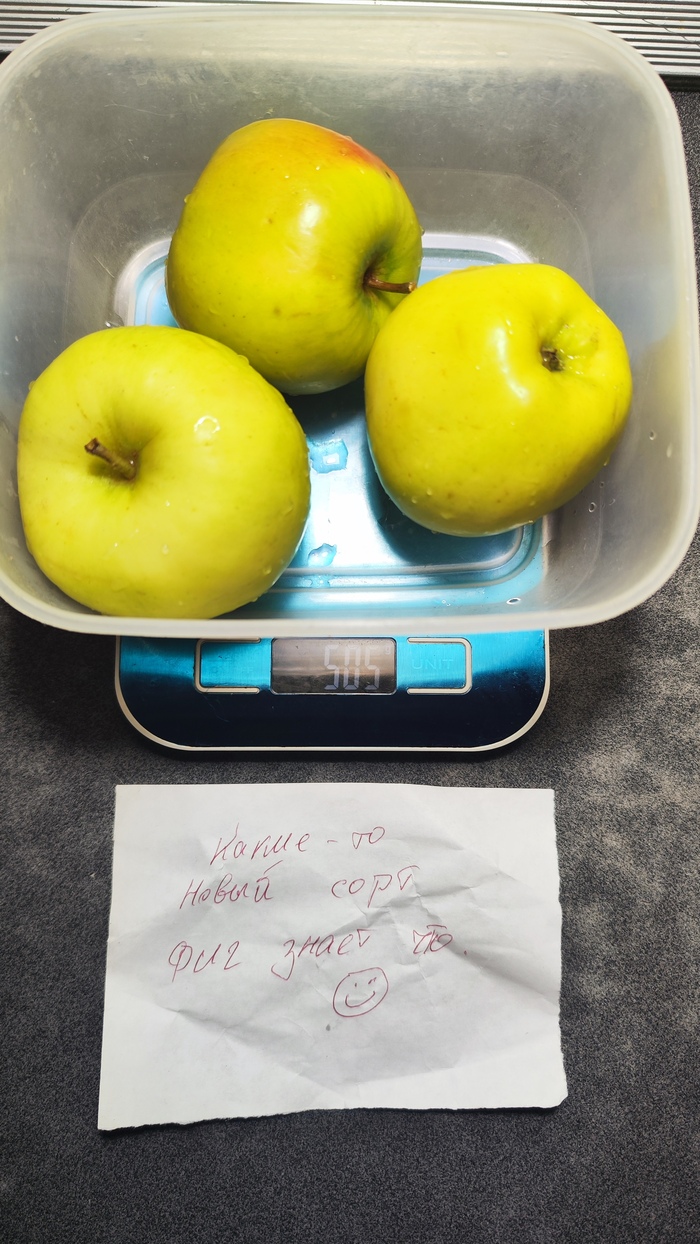

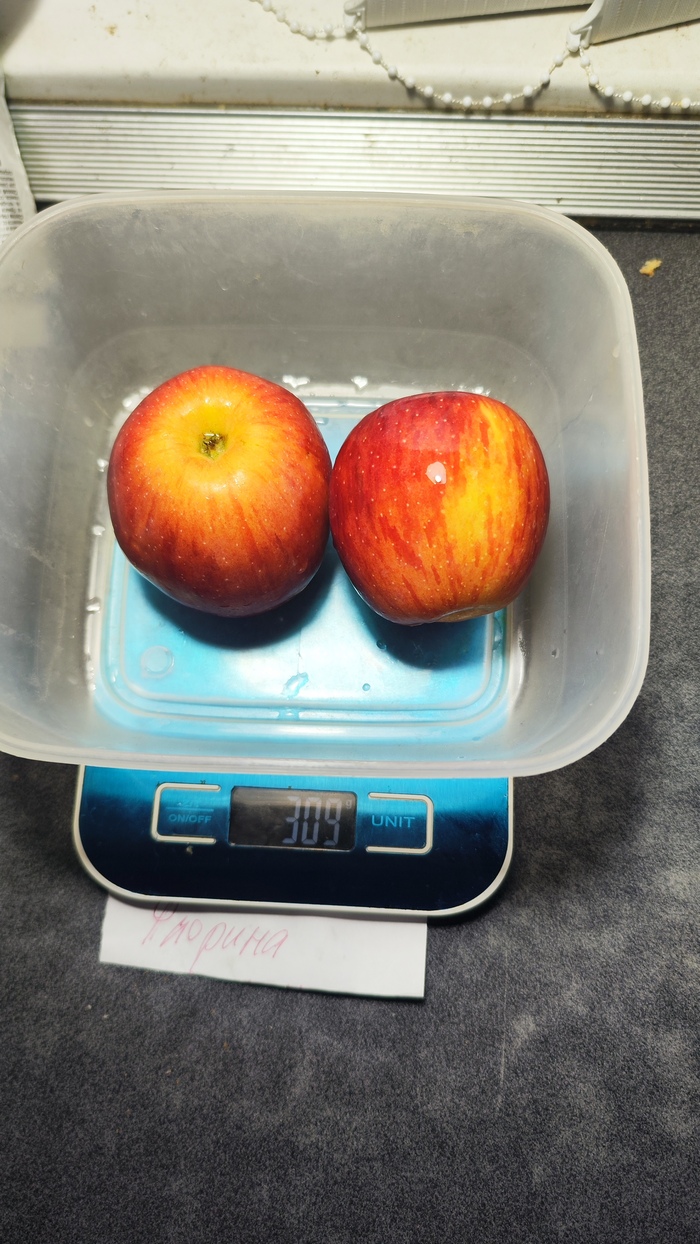

Виды используемых яблок

Ученые, занимающиеся в то время разработкой технологий сидра, для выработки сидровых материалов рекомендовали использовать сорта яблонь преимущественно осенних и зимних сроков созревания. Такие сорта зачастую отличаются от летних сортов более высоким содержанием в соке сахаров, ароматических и экстрактивных веществ, в том числе органических кислот и фенольных соединений (они же дубильные вещества или танины, обладающие горьким или вяжущим, терпким вкусом). Содержание последних, однако, вряд ли можно считать высоким и наличие достаточного их количества характерно далеко не для всех русских сортов яблок.

В качестве наиболее подходящих сортов в разных литературных источниках того времени упоминаются следующие сорта: Антоновка, Титовка, Боровинка, Штрейфлинг (Осеннее полосатое), Кальвиль белый, Анис серый, Ренеты, Апорт, Богатырь, Уэлси, Россошанское полосатое, Пепин шафранный, Мелба, Коричное новое, Гислоп, Таежное, Трансцендент, Славянка.

Кроме того, рекомендовалось добавлять к сокам из культурных сортов яблок, особенно летних сроков созревания, соки из диких яблок (в количестве не более 20 %). Среди дикорастущих видов яблони известны лесные, китайские и сибирские виды. Для таких яблонь характерны мелкие плоды, содержащие много органических кислот и дубильных веществ.

Встречаются данные о том, что некоторые гибридные сеянцы яблок, в том числе мелкоплодные с высоким содержанием сахара и умеренной кислотностью, давали виноматериалы, превышающие по качеству виноматериалы, приготовленные из Антоновки. С целью понижения кислотности допускалось использовать культурные груши в количестве до 20% к весу перерабатываемых яблок.

Технологические особенности изготовления сидра

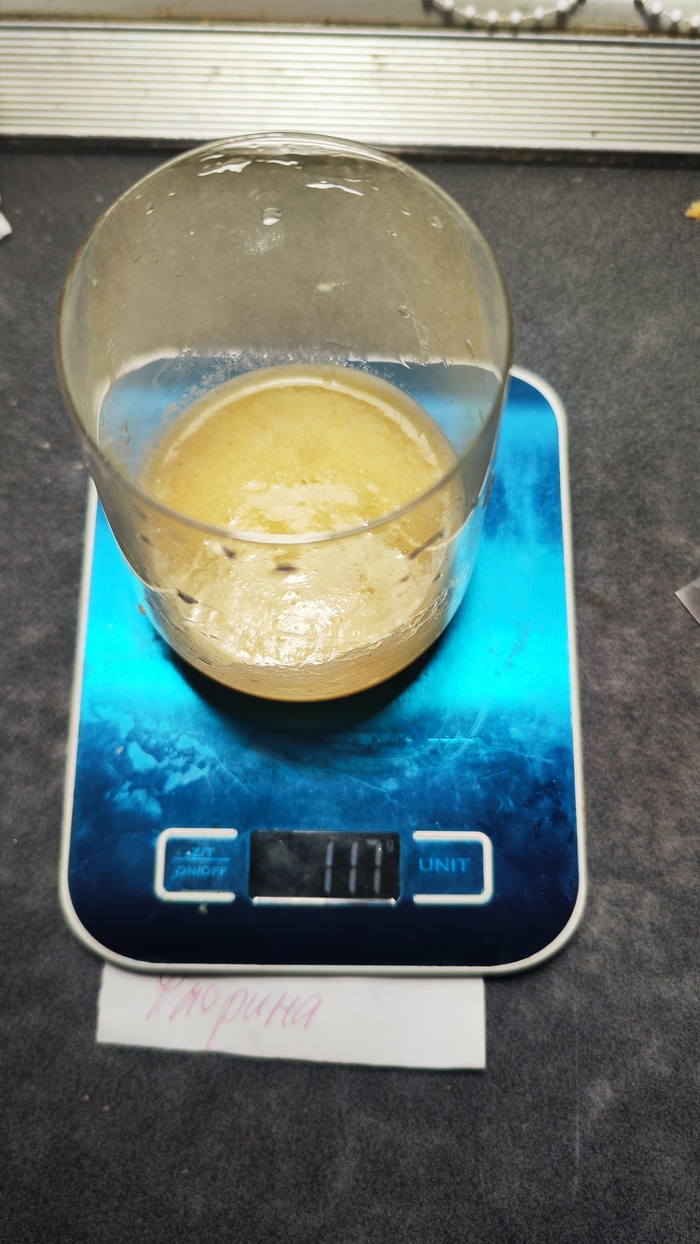

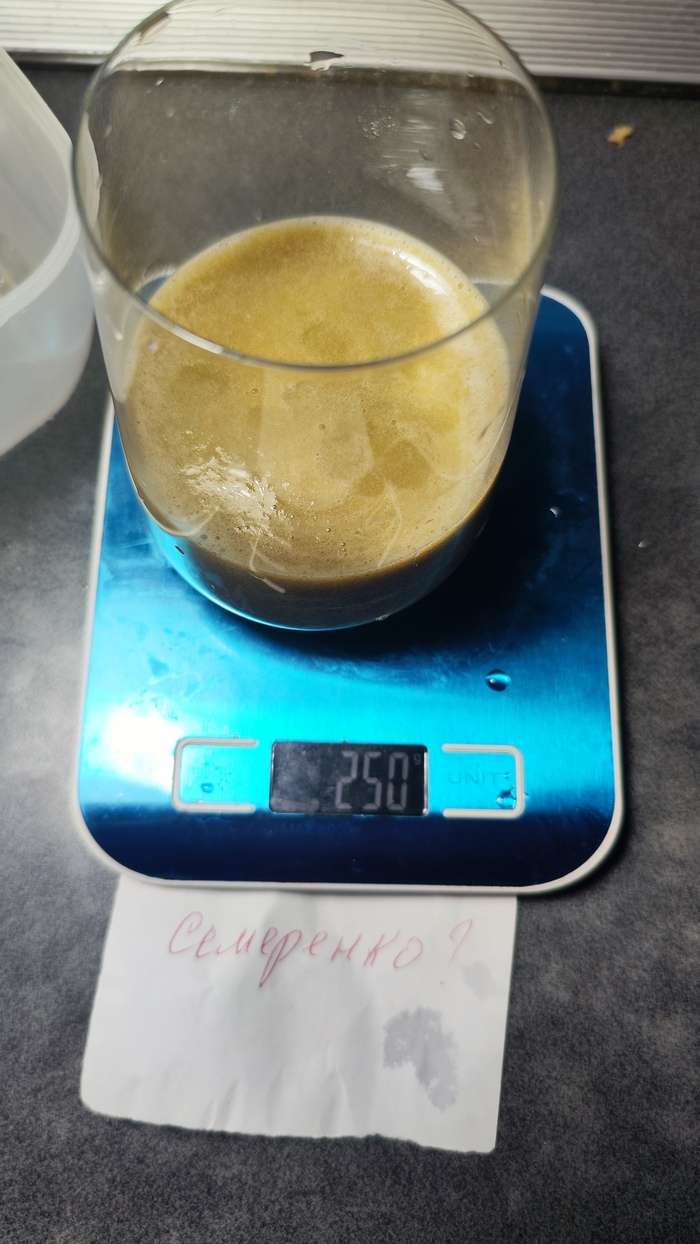

Процесс производства сидра в то время делился на две стадии: приготовление сидровых материалов из свежеотжатого сока и сидра из сухих выдержанных сидровых материалов.

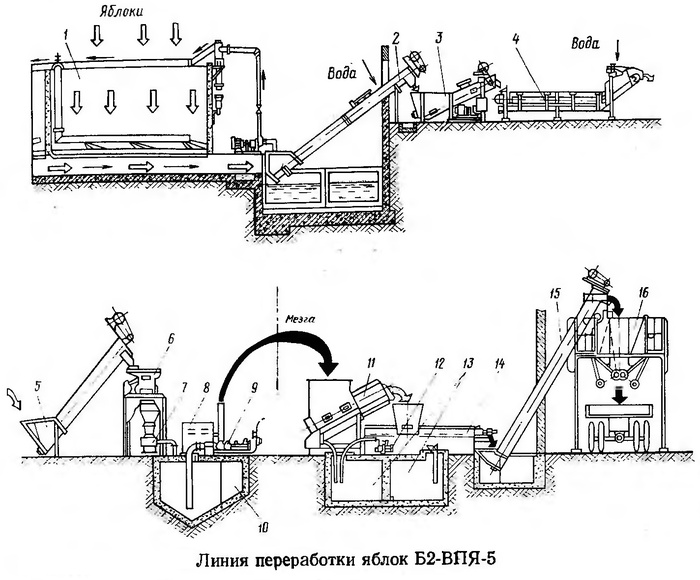

Для получения сока яблоки подвергали мойке, инспекции и измельчению на барабанных или дисковых дробилках. Последние давали лучший результат в плане однородности получаемой мезги и, как следствие, более высокие выход и качество сока.

Извлечение сока из мезги осуществлялось на прессах различных конструкций. Для улучшения дренажных свойств мезги и уменьшения в соке взвесей рекомендовалось предварительно отбирать из мезги сок-самотек. С этой целью применялись как стекатели, используемые при переработке винограда, так и специально разработанные для яблочной мезги: одношнековый ВСП-5 производительностью 5 т/ч и двухшнековый РЗ-ВСР-10 производительностью 10 т/ч.

Высокий выход сока давали гидравлические корзиночные и пакетные прессы (до 70% и более) с небольшим содержанием взвесей. Но высокие затраты ручного труда, низкая производительность и периодичность действия ограничивали их широкое применение в промышленных масштабах. Наиболее перспективным и внедряемым на то время оборудованием были шнековые прессы непрерывного действия. Специально для прессования яблочной мезги изготавливались прессы ПНДЯ-4 производительностью 4 т/ч и ВПШ-5 производительностью 5 т/ч. Последний входил в поточную механизированную линию переработки яблок Б2-ВПЯ-5 производительностью 5 т/ч.

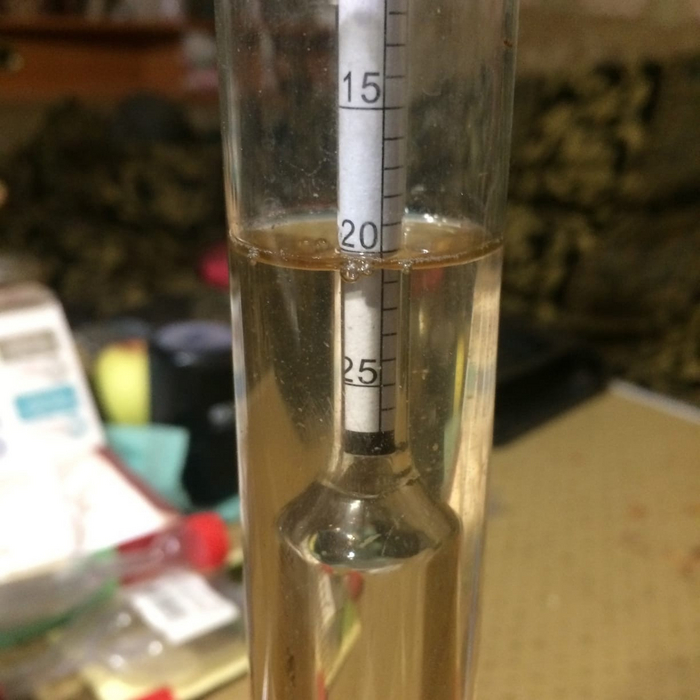

Сидровые материалы готовили из сока-самотека и сока первого отжима. Разбавление сока водой не разрешалось. Брожение сока осуществлялось исключительно с применением чистых культур дрожжей. Бродильные резервуары наполняли осветленным соком на ¾ их вместимости и вносили разводку чистой культуры дрожжей в количестве 3-5% по отношению к объему сока. Для предотвращения развития нежелательной дикой микрофлоры производили сульфитацию или пастеризацию сока. При оптимальной температуре брожения 20-25°С рекомендовалось использовать такие расы дрожжей, как Яблочная №7, Вишневая №33, Москва №30. При более низкой температуре (15-18°С) — холодостойкие расы — Сидровая №101, Минская №120. Брожение рекомендовалось проводить в закрытых резервуарах, снабженных гидравлическими затворами. В случае, если температура сусла во время брожения поднималась выше 25°С, принимались меры по ее снижению.

По окончании брожения (содержание остаточного сахара не более 0,3-0,5 г на 100 мл) производили снятие сидровых материалов с дрожжей (первая переливка), охлаждали их до 5-10°С и оставляли на выдержку в течение 10-15 дней при этой же температуре. В этот период происходило естественное осветление сидровых материалов и формирование букета. Затем, не дожидаясь полного осветления, снимали сидровые материалы с осадка путем закрытой переливки и направляли в емкости для хранения или в производство для приготовления сидра.

Хранили сидр в полностью наполненных емкостях без доступа кислорода воздуха при температуре не выше 10°С. Для лучшей сохранности сидровых материалов каждую переливку сопровождали сульфитацией. Во время хранения производили своевременные доливки емкостей здоровым сидровым материалом, а при длительном хранении — снятие с осадка (переливку) не реже одного раза в полгода.

Во время хранения сидровых материалов или непосредственно перед изготовлением готового сидра осуществляли осветление сидровых материалов с помощью специальных средств, применяемых в виноделии, и фильтрации.

При производстве шипучего сидра осветленные сидровые материалы купажировали для достижения необходимых кондиций. Для повышения кислотности разрешалось добавление лимонной кислоты в количестве не более 2 г на 1 л. В случае приготовления полусухого и сладкого сидра купаж смешивали с экспедиционным ликером, который готовили путем растворения сахара в сидровом материале. Подготовленный купаж подвергали фильтрации, стабилизировали путем пастеризации или внесения сорбиновой кислоты и сернистого ангидрида, охлаждали до температуры (0±2)°С и насыщали углекислым газом в сатураторах при давлении 3-4 бар, а затем подавали на изобарический розлив в шампанские бутылки.

Изготовление игристого сидра осуществлялось путем вторичного брожения в акратофорах непрерывным или периодическим методами. Для проведения вторичного брожения в купаж сидровых материалов вносили тиражный ликер и разводку чистой культуры винных дрожжей. Применялись те же холодостойкие и быстро сбраживающие сахар расы дрожжей, что и при производстве шампанских вин. Получаемый в результате вторичного брожения сухой игристый сидр подвергали грубому фильтрованию через песочный фильтр, охлаждали до (-2÷-3)°C с помощью теплообменника, фильтровали через фильтр-картон, выдерживали в термос-резервуаре не менее 10 ч и подавали на розлив. В случае приготовления полусухого и сладкого сидра к сухому игристому сидру после грубой фильтрации и первичного охлаждения добавляли экспедиционный ликер, вторично охлаждали до температуры (-2÷-3)°C и направляли в термос-резервуар. После выдержки сидр фильтровали и разливали по шампанским бутылкам изобарическим методом.

Укупорка бутылок с сидром производилась полиэтиленовыми пробками, закрепляемыми проволочными уздечками. Далее следовал бракераж и оформление бутылок с сидром фольгой, кольереткой и этикеткой.