Ответ на пост «Успешное удаление родимого пятна у маленькой принцессы»1

У нашего старшего сразу после рождения обнаружили гипоспадию. Причём в худшем варианте - мочеиспускательный канал и канал для семяизвержения в будущем не были сформированы. Было аккуратное отверстие у основания пениса. И это всё. Мы нашли узкой специальности немецкого врача, который провел операцию по формированию каналов внутри пениса, используя биоматериал нашего же малыша. В 2 года. Своей очереди ждали 8 месяцев. Заплатили €44000 в 2006 году. Все работало и функционировало так, как и должно было. А представьте себе подобный диагноз в предыдущие века? И жизнь человека с этим диагнозом?

Как и у девочки из основного видео не было бы нормальной жизни без современных возможностей медицины.

Австралия ввела запрет соцсетей для детей до 16 лет. Страны мира присматриваются к опыту

Австралия первой в мире ввела запрет на использование соцсетей для пользователей младше 16 лет. С 10 декабря платформы вроде TikTok, Инста, Фейсбук и YouTube обязаны блокировать такие аккаунты под угрозой штрафов до 32,9 млн долларов. Уже деактивировано более 200 тысяч аккаунтов, хотя некоторые подростки находят способы обойти верификацию.

Инициатива быстро нашла отклик за рубежом. В Швейцарии министр внутренних дел Элизабет Баум-Шнайдер заявила, что готова обсуждать аналогичный запрет для детей, ссылаясь на дебаты в Австралии и ЕС.

Обсуждения стартуют в 2026 году. В Великобритании правительство премьера Кира Стармера изменило позицию: теперь оно «внимательно мониторит» австралийский эксперимент. Министр здравоохранения Уэс Стритинг призвал мыслить радикальнее в вопросах онлайн-безопасности детей, отметив риски буллинга, misogyny и радикализации. За пределами Европы тоже движение. Казахстан рассматривает обязательный логин через портал eGov для несовершеннолетних и запрет регистрации до 16 лет. Малайзия планирует полный бан до 16 лет с 2026 года с использованием электронной верификации. Дания предлагает запрет до 15 лет (с 13 — с согласия родителей). В Нигерии правозащитники призывают последовать примеру Запада.

Сторонники мер говорят о защите от «хищнических алгоритмов», вредящих психике детей. Платформы выполняют требования, но предупреждают о рисках вытеснения подростков в нерегулируемые уголки интернета.

Как все обеспокоены о детях. А может мы не там ищем проблему, которой нет?

Ответ Viktor.Petrovski в «В чем провинились девочки?»

Из личных наблюдений делаю вывод, что перекос сознания в любую сторону ведёт к несчастью.

Пример 1:

Работал фотографом, соответственно, вращался в кругах людей со схожими увлечениями. На одном из пленеров познакомился с девушкой, которая попросила её поднатаскать в настройках камеры. Пока общались, обратил внимание на её странные манеры говорить, одеваться и на полное отсутствие даже минимального макияжа. Потихоньку удалось выяснить, что там мать двинулась кукухой на религиозную тему, отец сбежал из-за этого и вся неистовая христошиза головного мозга обрушилась на несчастную дочь. Ей запрещено было общаться с противоположным полом (ага, в 19-то лет), опаздывать с прогулки (строго до 22:00), делать макияж, красить ногти, волосы, слушать любую музыку, кроме той, что одобряет мать. Про одежду это вообще полный писец. Одеваться она должна была в какие-то мешковатые тряпки пыльных оттенков, постоянно носить платок. Короче, реально жертва фанатизма матери.

Что в итоге. Встретил я её спустя десять лет. Уж не знаю, как ей удалось вырваться из того ужаса, но, мадам прямо похорошела. Современные наряды, брекеты, неброский макияж. Как фотограф она тоже сделала хорошую карьеру. Но, вот что-то всё равно оставило след в психике. Замужем не была, детей нет, отношения долго не держатся. А причина в перекосе сознания. Только вот в другую сторону. Она вся из себя доктор человеческой души - психолог, таролог, астролог, нумеролог, и прочий ...олог. Проводит какие-то женские дни, выходы в астрал и прочее, от чего нормального гетеросексуального мужика воротит. Жаль её.

Пример 2.

Обычная семья из родителей и двух сыновей. В 90х родители дружно вступили в какую-то религиозную секту, кои тогда плодились, как грибы после дождя. И, ессно, стали проецировать своё сумасшествие на детей. Как и в предыдущем примере, очень много запретов, ограничений, наказания за любую провинность. Но, попробуй остановить подростка, если ему хочется тусить с друзьями и социализироваться с помощью музыки. Какое-то время старшему сыну удавалось лавировать между учебой, тусовками и напряжённой обстановкой дома. До тех пор, пока однажды его очень сильно не избили за опоздание с прогулки. Перекрыло парня. Вломил от души и бате и мамке, разгромил хату и высказал, где он вертел всех ебанутых с их ссаным богом. Те пришли в трепетный ужас и моего друга упекли в дурку на какое-то время. Вышел он оттуда сам не свой, рассказывал кучу ужасов, пугался собственной тени. Но, со временем отошёл. Только вот подсел на наркоту. Перепробовал наверное всю таблицу химических элементов. Угомонился лишь к 35 годам, когда уже здоровье начало сбоить. Сейчас вполне адекватный чел, отличный музыкант, работает, но, с родителями не общается и ненавидит их люто. Семьи нет и не планирует.

Пример 3.

Картина в точности, как в первом примере, только в главной роли не дочь, а сын. Мать сильно верующая, отец от этого пиздеца свалил подальше. Но, с сыном отношения поддерживал, забирал на выходные, обучал ремёслам. Мать же с этого люто корёжило и она настраивала сыночку против отца постоянно.

Когда мы познакомились с ним в начале нулевых, было чувство испанского стыда. Парень как из фильмов про 19 век. Разговаривает на каком-то чуть ли не церковном языке, одет в какие-то самопальные брюки, жилетку, пиджак. Короче, не как подросток с собственным мнением, а как мать заставила. Рассказывал, что она его заставляет молиться по каждому поводу, бьёт за любой косой взгляд и неверное слово, требует вечно таскать с собой библию в сумке. Конечно же, долго это продолжаться не могло. С учётом того, что я открыл ему мир рок-музыки, записал несколько кассет, подарил свой плеер, парень быстро начал приходить в себя и сбрасывать этот религиозный гнёт.

Сейчас не знаю, что с ним, давно не общаемся, но, по последним данным детская травма никуда не делась и женщин он боится, как огня, живёт бобылем, режет из дерева сувениры.

Такая вот фигня, ребята. Мне же лично очень повезло, как я считаю. Дед был коммунистом - атеистом и в нашей семье тема религии особо не затрагивалась. Бабушка пыталась меня крестить в детстве, но, эта затея провалилась на корню. Сбежал я из этой богадельни, как только увидел саму процедуру и почуял вонь эту церковную. Больше меня не трогали и дали свободу выбора. В итоге, я молюсь своим Богам и не восстаю на чужих. И, да, очень поддерживаю тех, кто даёт человеку самому выбирать свой путь, женщину и религию.

Ответ на пост «В чем провинились девочки?»4

Очевидно, что сиськи и письки тоже должны получать свою дозу ультрафиолета и витамина D. Непонятно, почему эти части тела так обделили, закрыв плавками и купальниками... Девочки отдельно, мальчики отдельно, но если и загорать, то полностью голым.

Кохлеарная имплантация в Киеве, мой опыт (Часть 2)

ЧТО МНЕ ПОСТАВИЛИ И ЧТО ПОДКЛЮЧИЛИ

ПРОЦЕССОРЫ И ИМПЛАНТЫ

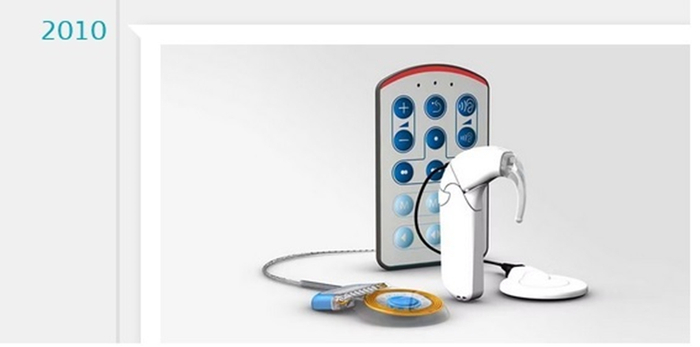

Импланты SONATA и речевые процессоры OPUS, как я уже писал в первой части этой статьи, компания MED-EL анонсировала 2006 году. Так указано на ее официальном сайте. Ниже привожу цитаты и скрины с этого сайта.

2006 год "В авангарде инноваций

Представлено следующее поколение систем кохлеарной имплантации. Аудиопроцессор OPUS отличается компактной конструкцией без переключателей; титановый кохлеарный имплант SONATA предлагает исключительную надежность; электродные решетки серии FLEX помогают защитить естественные структуры улитки, а технология FineHearing обеспечивает более естественное восприятие звуков."

"В 2010 году процессор OPUS был доукомплектован пультом беспроводного управления и стал называться OPUS 2"

Пульт имеет довольно таки большие размеры, очень неудобен в пользовании, интуитивно его работа непонятна и на сегодняшний день этот пульт полностью морально устарел. Если его носить с собой в кармане, или сумке, иногда, из-за непроизвольного нажатия на кнопки при ношении, происходит изменение настроек процессора, что крайне раздражает.

На 2006 - 2010 годы, возможно эти импланты и речевые процессоры были инновационным решением, но не сейчас. А пульт дизайна 2010 года, на сегодняшний день, это попросту "лопата", которая "неплохо" и очень "интересно" смотрелась бы в 2025 году в паре с "аналоговой петлей на шее Artone 3 MAX ", о ней я писал в первой части этой статьи. Ну прямо так, как, например, в руках современного пользователя кнопочный телефон, типа, Nokia 1112, тоже 2006 года анонсирования. Уверен, сейчас уже даже забыли, как этот телефон выглядел. А на все возмущения несчастного современного пользователя таким телефоном, ему бы говорили, "а что вы хотите, он же звонит, по нем же можно разговаривать, ну не смартфон, ну и что, через пять лет может его вам и поменяют, а пока пользуйтесь". Так и на мои возмущения на подключение мне в 2025 году процессоров OPUS, 2006 года анонсирования, настолько уже устаревших, что практически непригодных для пользования в нынешнее время, заведующая Сувагом мне отвечала - "дареному коню в зубы не смотрят, а то, что плохая разборчивость и большой расход батареек, так это может быть еще и от настроек зависит, будем настраивать, должно получится, так что, пока пользуйтесь, а через пять лет может быть вам эти процессоры и поменяют".

Про дареного коня, конечно тут не поспоришь, на это скорее всего и была рассчитана закупка за бюджетные деньги для реабилитации инвалидов по слуху устаревшего оборудования.

А вот разговоры про настройки энергопотребления устаревших процессоров OPUS 2, и заодно про настройки разборчивости речи на древнем "железе" с его древними программными прошивками, и про то, что в процессе настроек, может что-то приемлемое для современных условий и получится, по всей логике - правда только частичная, т.е., говоря по-простому, похоже на сказки, для того, чтобы обманутый пациент отвлекся от сути проблемы и не сильно плакал. Лучше бы заведующая молчала, не всех же так можно дурить. Бывают же и такие случаи, что иногда встречаются и технически образованные инвалиды по слуху. Но, как говорят - что не скажешь, ради каких-то там, может быть и интересов...

Ну, или же, в Суваге просто не умеют настраивать старое "железо" на современный лад.

Про старое "железо" на современный лад, наверное, было бы смешно, если бы не было все так грустно…

Процессор с батарейками и передатчиком весит около 25 грамм. Сам процессор весит около 14 грамм, передатчик около 11 грамм. Это много!

Процессор довольно-таки тяжелый. В течение дня ощутимо давит на ухо. При такой массе процессора он слетает при любом не плавном повороте или наклоне головы. Например, наклонится, посмотреть, что на нижней полке холодильника не реально, вся конструкция просто слетает. Нужно плавно приседать. Если ехать в транспорте, на любой кочке это все тоже слетает, нужно приспосабливаться, в основном ехать стоя, как бы амортизируя на полусогнутых ногах, иначе вся конструкция может слететь и упасть под ноги, что лично в моем случае, инвалида по опорно-двигательному аппарату и по слуху, и отсутствием пальцев на правой руке, довольно-таки проблематично. Если нужно немного подбежать, или подойти быстрым шагом к подошедшему на остановку транспорту, то тоже все слетит и может быть растоптано.

А это мое обвисшее после операции правое ухо. Под тяжестью тяжелого процессора OPUS 2 компании MED-EL оно обвисло и оттопырилось еще больше. Процессор на нем своим крючком практически не держится.

ПЕРЕДАТЧИК РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССОРА

Передатчик, как я уже писал, весит около 11 грамм. Передатчик имеет съемный магнит, которым он через кожу головы притягивается к магниту импланта. Таким образом катушка передатчика процессора держится на голове, устанавливается коннект с приемным устройством импланта и передача информации на имплант.

В моем случае и надо полагать не только в моем, передатчик речевого процессора OPUS-2 практически не притягивался его магнитом к месту установки импланта SONATA 2 и при любом шевелении головы просто отваливался.

Почему, расскажу ниже.

Магнит передатчика представляет собой обыкновенный, дешевый, "слабенький", черный ферритовый магнит вклеенный в пластик. На пластике есть маркировка, три треугольника и называли его при настройке "третий магнит". Скорее всего, изготовили эти магниты тоже лет двадцать назад, когда еще не было неодимовых магнитов и до сих пор распродают. Возможно, ко всему, от времени эти магниты еще и просто "подсели", т.е., значительно утратили силу своего притяжения. Это естественный процесс "старения" магнитов, т.е., - обыкновенная физика.

КОХЛЕАРНЫЙ ИМПЛАНТ SONATA 2

Кохлеарный имплант SONATA 2 позиционируется компанией MED-EL как имплант, с которым можно проводить МРТ-сканирование высокого разрешения без дополнительной операции по удалению встроенного в него магнита. А вот в связи с этим, скорее всего и появилась эта очень серьезная проблема, в том, что передатчик (катушка) процессора не притягивается к месту установки импланта.

Об этом читайте ниже.

Скан с официального сайта компании MED-EL, https://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/so...

Надо полагать, что при выпуске импланта SONATA 2 компания MED-EL просто заменила магнит в импланте SONATA, 2006 года анонсирования на меньший не закрепленный магнит. Как следствие, передатчик процессора OPUS-2 стал практически не притягиваться его стандартным магнитом к месту установки импланта SONATA 2 с его слабеньким, крохотным магнитиком. Также он не притягивается и "четвертыми" магнитами, которые мне пытались продать за сумму около 125 евро при первой настройке.

Так, как в первоначальном своем виде установленный мне комплект КИ был практически неработоспособный - даже после утончения мне кожи головы при операции катушка передатчика плохо притягивалась и постоянно отваливалась, а заменить процессоры на нормальные, т.е., более современные никто мне не собирался, нужно было что-то придумать. Единственным возможным техническим решением это было заменить слабенькие, дешевенькие ферритовые магниты на катушке передатчика устаревшего речевого процессора на неодимовые магниты, что я и сделал. Я просто пошел на рынок и в киоске, по продаже различного крепежа, купил два неодимовых магнита подходящего размера по цене меньше одного евро за два магнита, вставил их в передатчики, на место слабеньких ферритовых штатных магнитов и закрепил пластырем. В моем случае это магниты диаметром d15, толщиной s4. Толщина, может быть 3 - 5 мм, от толщины зависит сила притяжения магнитов, надо смотреть по конкретной ситуации. При короткой стрижке я пользуюсь магнитами толщиной 4 мм, а когда немного отрастают волосы, иногда меняю на магниты толщиной 5 мм, потому что магниты 4 мм тогда уже не держат.

Вот так сейчас, после простой доработки, выглядит, как мне когда-то сказали в Суваге, "самый современный" речевой процессор ведущего производителя КИ - австрийской компании MED-EL. На самом деле этот речевой процессор конечно очень древний, но хотя бы со своими "подсевшими" от времени магнитами уже не отваливается от головы. Вот так я сейчас и хожу по улице, и пусть все любуются - вот он, реальный MED-EL, подключенный мне в 2025 году - клееный пластырем, чтобы не отваливался. Совсем не такой, как представлен потребителю в его красивых рекламных проспектах.

Не обманитесь, если вы выбрали именно этого производителя КИ.

С неодимовым магнитом передающие катушки стали держаться, но т.к. сами передатчики довольно тяжелые, то при не плавных поворотах, или наклонах головы, за счет своей инерционности они иногда и в самый неподходящий момент, отваливаются. Отваливаются они вместе с довольно таки тяжелым речевым процессором, который просто висит за ухом на крючке, никак не закрепленный и все это падает. В Суваге, при очередной настройке, мне предложили заказать (наверное, тоже "у них внизу" и, наверное, тоже по завышенным ценам) ушные вкладыши, надеть их на крючки речевых процессоров, вставить в уши и таким образом как-бы закрепить на голове речевые процессоры. Ну вывалиться процессор из-за уха, но повиснет на вкладыше и на землю может и не упадет, и можно будет просто его поправить. Или же, как мне сказали, "сидите дома и поменьше крутите головой". Когда я об этом рассказал в ЛОР институте, там был шок от такого решения и от такого откровенного цинизма, и от того, что предлагает компания MED-EL пациентам в 2025 году.

Возможно выпуск импланта SONATA 2, это был крайне неудачный эксперимент компании MED-EL. Скорее всего имплантов SONATA 2, с уменьшенным и, ко всему, от времени потерявшим свою силу магнитом, не способным притягивать и удерживать передатчик процессора на его, тоже "подсевших" от времени штатных магнитах, компанией MED-EL когда-то было произведено "некоторое количество", которое, в связи со своей малопригодностью, осталось невостребованным. По логике, компания MED-EL должна была отозвать с рынка эти импланты SONATA 2, вместе с устаревшими процессорами OPUS-2, и просто их утилизировать. Но она, каким-то образом, умудрилась продать за бюджетные деньги этот комплект Украине для реабилитации детей и инвалидов. При этом, компания MED-EL, надо полагать в сговоре с Сувагом, решила поставить на мне дичайший эксперимент с утончением кожи на голове с целью максимального приближения друг к другу ослабленных от времени магнитов передатчика и импланта для того, чтобы они хоть как-то притягивались друг к другу и привлекла к этому лучших хирургов, ювелиров своего дела. Но ничего не получилось. Да и не могло в этом плане ничего получиться, потому, что физику и физиологию не обманешь. Эффект оказался обратным - на месте утончения кожи образовался рубец толще, чем сама кожа. Получилось только изуродовать мне голову. А передатчик на штатных магнитах и на предлагаемых для покупки по заоблачной цене копеечных ферритовых "четвертых" магнитах, все равно не держится - и это факт.

И это еще один цинизм - изуродовать инвалида утончением кожи на его голове с целью продать (купить) за бюджетные деньги и как-то там имплантировать ему, устаревшее оборудование.

Ну а если уже как-то этот технический хлам продаете, покупаете и ставите в 2024 - 2025 годах людям, то решение проблемы могло бы быть простое - просто прилепить пластырем неодимовые магниты и не уродовать пациентов.

Ну, или же на производственных мощностях компании MED-EL повыколупывать ослабленные от времени ферритовые магниты из фирменного пластика и на их место вклеить неодимовые. Как бы везде пишут, что MED-EL компания солидная и если еще в 2025 году она такое продает, то могла бы позволить себе и повыколупывать.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТОВ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО ПОЛНОЦЕННОЕ МРТ-СКАНИРОВАНИЕ С ИМПЛАНТАМИ

После операции кохлеарной имплантации, в марте 2025 года у меня возникла необходимость сделать МРТ органов малого таза. Есть электронное назначение от доктора. В Александровской больнице (ныне Свято Михайловской) города Киева, где мне делали операцию КИ, не смотря на то, что на официальном сайте компании MED-EL, во всех ее рекламных проспектах, а также в инструкции к импланту SONATA 2 указано, что МРТ с этим имплантом возможно, в МРТ-сканировании мне категорически отказали. Просто сказали, что трупы им здесь не нужны и что физику не обманешь. Если есть под кожей головы магнит, то в сильном магнитном поле МРТ-сканера он просто проломит мне голову как пуля. Предложили мне проконсультироваться по этому вопросу в Институте отоларингологии и если это возможно, то там же и сделать МРТ.

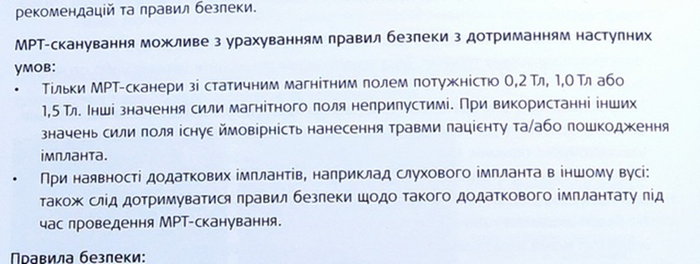

В Институте отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины меня готовили к операции КИ, там я давно обследовался и лечился со своими проблемами слуха, меня там знают. При общении по возникшей проблеме доктор на МРТ-сканировании сообщил мне, что Институт проводил исследования с помещением в аппараты МРТ-сканирования различных имплантов и никаких хороших результатов не получил. Посмотрев инструкцию к импланту SONATA 2 доктор просто улыбнулся и сказал, что это маркетинговый ход. МРТ-сканирование на указанных в инструкции мощностях магнитного поля 0,2 – 1,5 Тл в моем случае не даст необходимой детализации. При таком МРТ нельзя увидеть изменения в тканях.

Доктор также обратил мое внимание на то, что на официальном сайте компании MED-EL указано о возможности проводить МРТ-сканирование с имплантом SONATA 2 при мощности 3 Тл, а в инструкции к этому импланту только 0,2 – 1,5 Тл и то с оговорками. (Смотрите сканы выше). Т.е., компания MED-EL в своих рекламных проспектах вводит в заблуждение потенциальных потребителей своей продукции с целью продажи им малопригодного устаревшего оборудования, или попросту говоря - врет.

Помимо этого, в инструкции к импланту SONATA 2 указано, что даже при минимальных уровнях мощности МРТ-сканера, очень высокий риск повреждение магнита импланта - он просто совсем размагнитится. Также, как показали ранее проведенные в институте исследования, при прохождении через магнитное поле МРТ-сканера импланта с самовращающимся магнитом, очень высокий риск повреждения самого импланта. Незакрепленный в импланте магнит может прийти в резонансные колебания, разрушить имплант и даже травмировать пациента. И в первом, и во втором случае это сделает имплант непригодным для использования и приведет к необходимости повторной операции по его замене. Кроме всего, по инструкции к импланту SONATA 2, пациенту перед проведением МРТ-сканирования, даже на минимальных мощностях, необходимо наложить на голову какую-то специальную повязку в несколько слоев, чтобы магниты имплантов, под воздействием магнитного поля, не вылетели наружу вместе с имплантами, прорвав кожу головы.

В общем, при наличии у пациента имплантов не все так просто с МРТ, да и не нужно. Потому, что самое интересное во всем этом то, что при указанных в инструкции к импланту SONATA 2 мощностях МРТ-сканирования, любая компьютерная томография КТ, где нет магнитного поля, в любой поликлинике, даст детализацию на несколько порядков большую, и может быть проведена без всяких ограничений присутствия любых магнитных материалов - хоть топор под голову себе положите. И если у пациента установлены импланты, то проще, безопасно и информативнее сделать КТ, а не МРТ на низких мощностях.

Но в моем случае детализации полученной при проведении КТ, так же будет недостаточно, нужно полноценное МРТ-сканирование, на полноценных рабочих мощностях, которое с кохлеарными имплантами НЕВОЗМОЖНО.

Зато, в моем случае, даже после того как мне изуродовали утончениями кожи левую сторону головы, передатчик процессора на своих штатных магнитах не держится, потому, что в импланте SONATA 2 магнитик крохотный, который мало того, что плохо притягивает магнит передающей катушки речевого процессора, но еще и будучи не закрепленным, "шелестит" в полости импланта, и в связи с этим не всегда обеспечивает правильное совмещение катушек передатчика и импланта, что приводит к срыву коннекта и постоянным различным искажениям в воспринимаемом пациентом звуке.

Поэтому институт после проведенных там исследований не пошел на поводу модных рекламных манипуляций "некоторых" недобросовестных производителей кохлеарных имплантов, якобы с возможностью проведения неполноценного МРТ и считает основным приоритетом надежность работы речевого процессора в связке с имплантом, с хорошим, надежным коннектом через кожу головы без необходимости всяких там ее утончений при операциях.

После всех этих консультаций я пришел к заведующей Киевского городского центра слуха Суваг, с вопросом, что делать, если мне назначено МРТ-сканирование, а тут вот такая ситуация? Заведующая откровенно сказала мне, что не знает, сказала, что где-то слышала, что если критически нужно проведение МРТ, можно извлечь хирургическим путем импланты, или только магниты из них, и что она точно не знает, как это проводится. После этого провести МРТ-сканирование, а затем все вернуть обратно. Потом она созвонилась с представителем компании MED-EL в Киеве и попросила его прийти прояснить ситуацию. Представитель находится в соседнем здании и пообещал быть через час, т.к. сейчас занят. Прождал я представителя под рабочим кабинетом заведующей более трех часов, он так и не появился. Ушла куда-то и заведующая. К концу рабочего дня она появилась, очень удивилась что я еще их жду и сообщила мне, что представитель ей по телефону сказал читать инструкцию на импланты и что там все написано. В общем, они просто сбежали. А это прямо подтверждает то, что мне говорили в Институте отоларингологии - компания MED-EL просто вводит потребителя в заблуждение о возможности полноценного МРТ сканирования с их имплантами. Да и, скажем так, по-видимому, не только по поводу МРТ-сканирования…

ИСТОРИЯ НАСТРОЙКИ РЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОРОВ

Как я писал выше, через месяц после операции, на 16 января 2025 года, мне было назначено подключение речевых процессоров в Киевском городском центре слуха Суваг.

- 16 января, подключение и первая настройка речевого процессора с правой стороны. Магнит не держит, после настройки я ушел с перевязочной сеткой на голове чтобы не потерять процессор.

- 24 января, был у директора Александровской (ныне Свято Михайловской) больницы, где мне делали операцию кохлеарной имплантации, поговорили о том, что речевые процессоры старые, что пользоваться ими мне будет практически очень сложно, что магнит не держит и что покупать "четвертые" магниты не имеет смысла, так как они тоже не держат. Попросил заменить устаревшие процессоры, подключаемые мне в 2025 году. Директор пообещала что-то придумать, но до настоящего времени ничего не придумала. 27 марта, около 18.00, недалеко от больницы, я случайно встретился с директором на улице, она сделала вид, что меня не узнала и быстрым шагом ушла, наверное, что-то придумывать, но до сегодняшнего дня, по-видимому, так ничего и не придумала.

- 28 января, вторая настройка процессора с правой стороны, магнит не держит, вынужден ходить с перевязочной сеткой на голове

- 02 февраля, поставил неодимовый магнит, приклеив его пластырем, на передатчик (катушку) правого процессора вместо штатного ферритового магнита, появилась возможность ходить по улице с речевым процессором без сетки на голове.

- 18.02.2025, подключение речевого процессора с левой стороны. При настройке присутствовали хирург, которая делала операцию, заведующий ЛОР отделением Александровской больницы, заведующая Киевским городским центром слуха Суваг. Так захотела директор Александровской (ныне Свято Михайловской) больницы. Комиссия врачей убедилась, что "четвертые" магниты также, как и штатные "третьи", не держат передатчик (катушку) речевого процессора и он отваливается при малейшем наклоне головы. Хирург пообещала поговорить с представителем компании MED-EL в Украине о замене мне процессоров OPUS-2 на современные и не такие тяжелые по весу. Скорее всего, ей отказали. Тогда я еще надеялся на чудо, которое так и не случилось.

- 04.03.2025, очередная настройка. В Суваге мне предложили в качестве компенсации морально и технически устаревший посредник Artone 3 MAX между смартфоном и устаревшими процессорами OPUS-2 - "петлю на шею", о котором я писал в первой части этой статьи, который так мне и не выдали и чему, я даже как бы и рад. Вот бы людей насмешил, если бы пользовался им, да и еще "одно ведро" дорогостоящих батареек израсходовал бы.

- 20.03.2025, очередная настройка речевых процессоров. После всех моих претензий, что меня обманули и поставили мне устаревшее оборудование специалист по настройке была в несколько раздраженном состоянии и сообщила мне, что "такой же комплект у нас (в Суваге) недавно поставили ребенку и никто не обижается".

Интересная, конечно информация. Установка уже давно устаревшего оборудования пожилому человеку, как это не выглядит цинично, может еще как-то экономически быть оправдана, с расчетом на его возможный скорый естественный уход из жизни. Но зачем ребенку в 2025 году имплантировать, с уже "подсевшим" от времени магнитом, давно устаревший и не маленьких размеров имплант MED-EL SONATA 2, который фактически дополнительно инвалидизирует пациента, ведь ему, этому ребенку, еще жить и жить… И конечно, понимая это, мне стало очень жалко этого ребенка, он еще ничего не понимает и не осознает, что, в погоне за какой-то там выгодой, с ним сделали.

А вот это уже, на сегодняшний день, похоже на откровенные преступления.

- 01.04.2025, Аудиограмма и настройка. Меня пригласили на аудиограмму. В тишине кабинета, где ее делали, некоторая разборчивость речи конечно была. А вот при каких-либо внешних шумах аудиограмму почему-то не делали, хотя по логике она была бы нужна для полноты картины.

После всех настроек, в реальной обстановке у меня с правой стороны преобладание высоких частот до болевого порога, прямо все "цыкает"- особенно, если где-то звучит музыка, ощущается "дикий" дискомфорт. С левой стороны как бы более-менее слышен весь диапазон, но не хватает громкости. Нет разборчивости при любом внешнем шуме. Иногда ветер "разрывает мне мозг". На настройках я об этом говорил специалисту, но она не слушает меня и настраивает как-то все по-своему, говорит, что нужно привыкать, со временем все выровняется. Но вот, на момент опубликования этой статьи, уже прошло почти девять месяцев с последней настройки, но ничего не выравнивается. Справа преобладание высоких частот - цыканье, слева тихо.

Возникает вопрос, а к чему мне привыкать? К тому, что меня обманули и не скрывая того еще и дурят меня при подключении и настройках? К тому, что для того, чтобы имплантировать мне устаревшее оборудование, вынудили хирургов при операции изуродовать мне голову утончая кожу и т.д.?

Ведь сейчас, по факту, у меня изуродованная операцией голова и давно устаревшие, тяжелые, постоянно слетающие с головы речевые процессоры. Которые, в связи со своей древностью, не поддаются адекватной настройке, у которых нет прямой потоковой передачи данных, которые фактически малопригодны для пользования ими взрослым, образованным человеком в современных условиях жизни, в которых я не могу поговорить по телефону, в которых при любом малейшем внешнем шуме я практически не слышу, что говорят люди, а только вижу, что они рты открывают, значит, наверное, что-то говорят.

Как-то не хочется к такому привыкать.

Сама настройка речевых процессоров в Суваге выглядела довольно таки странно. Специалист по настройке била в детский барабан и издавала звуки "па-па-па-па-па!". При этом я должен был на таблице указывать уровень громкости по моим ощущения. По той информации о настройках речевых процессоров, которую мне удалось найти в интернете и которую я получил при общении с другими специалистами (не в Суваге), такая методика настройки первоначально применяется, в основном, у детей, которые раньше никогда не слышали, чтобы как бы первоначально приучить их к звукам, к новым ощущениям, а потом уже настраивать дальше. Настройка для пациентов, которые слышали и потеряли слух, проводится несколько по-другому и она, как бы более тонкая, с учетом разных индивидуальных моментов по конкретных ситуациях с таким пациентом и отличается от просто "па-па-па-па-па!" и в барабан "бум-бум". Возможно в Суваге не совсем владеют методикой настройки речевых процессоров для кохлеарной имплантации, или их такая методика, это "что-то новое и самое передовое" для настройки речевых процессоров двадцатилетней давности для пользования этими процессорами в современных условиях. Скорее всего, лет двадцать назад, речевые процессоры MED-EL OPUS 2 именно так и настраивали, чтобы пациент хотя бы какое-то там "бум-бум" слышал и на улице под машины не попадал, а о разборчивости речи тогда только мечтали. Как я уже писал в первой части этой статьи, нечто подобное с настройками, но уже, на то время, с современными слуховыми аппаратами, у меня было в 2019 - 2020 годах, когда в Суваге не могли мне их настроить и были вынуждены обратиться в представительство производителя этих слуховых аппаратов. Там настроили. Когда я в представительстве рассказал, как настраивали мне СА в Суваге, они сильно удивились - "мы их такому не учили, так настраивали СА еще в прошлом веке, а эти аппараты так не настраиваются". Такая вот была еще одна грустная история, связанная с киевским городским центром слуха Суваг...

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Ко всем этим проблемам после операции и особенно после пользования речевыми процессорами при таких настройках, у меня появились явные Вестибулярные нарушения - это состояние, при котором возникают проблемы с равновесием и координацией движений. Как следствие - головокружение, иногда даже тошнота. Необходимость постоянно контролировать себя, чтобы не упасть при ходьбе приводит к непроходящей хронической усталости. Чтобы как-то облегчить это все, на улице, при шуме, при ветре, в транспорте, мне иногда просто приходится отключать речевые процессоры, чтобы они не "разрывали мне мозг" и в этих промежутках как бы отдыхать и включать их только если нужно с кем-то поговорить.

ИТОГ

Теперь, начиная с 2025 года и в последующие минимум пять лет, до замены мне, как инвалиду, этих "самых современных" речевых процессоров OPUS-2, двадцатилетней давности анонсирования, на сегодняшний день очень тяжелыми для такого типа устройства, своим весом оттягивающими уши, потребляющими для своей работы немереное количество энергии, без прямой потоковой передачи данных, что не позволяет пользоваться с ними современными средствами коммуникации, с пультами-лопатами, с изувеченной головой, после установки мне с утратившими от времени силу притяжения магнитами таких же древних, под видом "самых современных" кохлеарных имплантов SONATA 2, я буду жить в шумах, гулах машин, скрипах дверей общественного транспорта, в карканье ворон и т.д. Потому что эти древние процессоры при внешних шумах человеческую речь "вырезают" и адекватной настройке на разборчивость речи, в силу своего давно устаревшего программного обеспечения, не поддаются. Поэтому я не смогу общаться по телефону, не смогу общаться в шумном месте с собеседником, не смогу смотреть видео со звуком и слушать музыку и т.д.

Иногда возникают мысли, что в результате такой кохлеарной имплантации, с установкой давно устаревшего оборудования, Департаментом здравоохранения Киевской городской государственной администрации, с его структурными подразделениями, мне необратимо было испорчено здоровье. А может быть и не только мне.

Эта статья написана мною на основе моего личного опыта перенесенной операции кохлеарной имплантации в городе Киеве. Все технические параметры установленного мне в декабре 2024 - феврале 2025 устаревшего оборудования компании MED-EL взяты с официальных сайтов компании MED-EL, а также с инструкций по пользованию этим оборудованием. Весь анализ и технические выводы, изложенные в этой статье, по поводу установленного мне устаревшего оборудования компании MED-EL, сделаны мною после моих личных и в онлайн режиме, консультаций со специалистами в теме кохлеарной имплантации, МРТ-сканирования и на основе информации об этом оборудовании из официальных сайтов австрийской компании MED-EL, а также и из других открытых источников, в том числе сравнительной технической информации приведенной на официальных сайтах других производителей оборудования для КИ.

Некоторые мои выводы и мои умозаключения в этой статье сделаны мною после предварительных консультаций, по возникших у меня проблемах в связи с кохлеарной имплантацией, со специалистами также и других ведомств в городе Киеве, которых, как мне предварительно сообщили, после опубликования этой статьи, возможно, заинтересует здесь изложенное как основа для экспертного заключения.

После опубликования этой статьи хотелось бы пожелать всем читателям с проблемами слуха не быть обманутыми недобросовестными производителями оборудования для кохлеарной имплантации, распродающих свою давно устаревшую продукцию, или просто отставших в своем развитии от современных технологий, вводя в заблуждение потребителя своими красивыми рекламными проспектами.

Пожелать бюджетным организациям различных стран не быть обманутыми при закупке кохлеарных комплектов для реабилитации инвалидов и не купить для этих благих целей давно устаревшее и не пригодное для использования в современных условиях оборудование, потратив на это драгоценные бюджетные деньги. Если же, конечно, такие закупки, преднамеренно, под видом благих намерений, не проводятся должностными лицами, сознательно принимающими решения о закупках за бюджетные средства давно устаревшего оборудования с учетом каких-то там личных интересов, выдавая его в своих отчетах за современное, о чем, иногда, пишут в криминальных новостях.

Надеюсь, что после опубликования этой статьи я проживу еще долго…

Копирование, перепечатка текста этой статьи приветствуются