Еще одна колонна, наподобие показанной в предыдущем посте. В этом сезоне мне на них везет. Длина 29 метров, масса 224 тонны. Транспортер тот же 16-осник грузоподъемностью 240 тонн. Погрузка в процессе. Дело происходит в Нижнекамске, Татарстан.

Как уже поминалось в предыдущем посте, в перевозках тяжеловесов и негабаритов по ЖД рулят специальные вагоны, которые, не смотря на различия в конструкции, известны под общим названием «транспортеры». Да, в определенной степени, такие грузы могут перевозиться и рядовыми 4-осными платформами грузоподъемностью до 72 тонн, коих тысячи, но, согласитесь, на фоне 200-300-тонных транспортеров это смотрится блекло. Поэтому, далее повествование пойдет о них.

Помним. Любим. Скорбим.

С большим сожалением отмечу, что технологии тут прочно застряли на уровне 70-х и какого-либо положительного развития ситуации не предвидится. Имеющийся в строю парк транспортеров неумолимо сокращается с каждым годом – просто заканчивается срок эксплуатации (например, на боку изображенного выше написано: «… продлен до 2022» - и продление это сделано далеко не в первый раз), накапливается усталость металла в основных несущих конструкциях – и вот уже никакой ремонт с заменой отдельных частей неспособен оживить старичков. На сегодняшний день парк транспортеров РЖД не насчитывает и одной сотни, причем 80% из них составляют относительно небольшие 4- и 8-осные модели грузоподъемностью «всего лишь» 60 и 120 тонн соответственно.

Представители вагоностроительных организаций, с которыми довелось поговорить, разводят руками: «Заказов нет, техдокументации нет, опыта нет», короче, прогнозы неутешительные. Подкрепляет эту убежденность то, что разработка и производство транспортеров в СССР было полностью отдано на откуп группе предприятий расположенных в славном городе Луганске и его окрестностях (например, завод, когда-то поэтично называвшийся «ВЗОР»), и, хоть о судьбе их лично мне неизвестно, надеяться на лучшее крайне сложно.

Ну а пока еще эти колымаги на ходу – работаем с тем, что есть.

Относительно небольшой трансформатор массой 105 тонн погруженный на 8-осный транспортер грузоподъемность 120 тонн. Ушел на Белорусский металлургический завод. Фото сделано в Одессе, вроде, точно не помню. На маленьком зеленом вагончике, если присмотреться, можно увидеть контрольную раму (для чего она нужна, рассказывал в предыдущем посте). Да, это вон те 4 торчащие палки – это она. Говорил же – у меня впечатляющих фото этой конструкции нет))

Учи матчасть!

Как уже упоминалось выше, транспортеры по своей конструкции делятся на несколько основных типов. Подробно нам об этом рассказывает все та же Инструкция ДЧ-1835 и еще парочка документов: 161-ПКБ ЦВ «Каталог по транспортерам железных дорог России колеи 1520 мм» и «Единые технические условия эксплуатации транспортеров», для друзей – ЕТУЭ-Т, где подробно прописано что, как и каким образом можно возить на этих трудягах. Итого, в нескольких постах я планирую человеческим языком изложить содержание двух одного маленького талмуда, второго размером чуть больше, и третьего «опус магнум» на 300 страниц формата А3. Начинаю сомневаться в собственной адекватности)). Ладно, к делу! Пойдем по возрастающей – от простого к сложному.

Платформенный тип.

Собственно, как и подразумевает название, внешне мало чем отличаются от обычной ЖД платформы. Грузовая площадка – ровная металлическая поверхность с несколькими десятками отверстий для болтовых креплений (да, вскользь уже упоминал, что для крепления груза на транспортерах в абсолютном большинстве случаев приходится сооружать металлоконструкции разнообразных фасонов и форм – а к вагону они, в свою очередь, крепятся здоровыми такими болтами, обычно с резьбой М30 или М56). По бокам имеются ряды кронштейнов и проушин, также предназначенных для крепления груза с помощью разнообразных растяжек. Вот, в принципе, и все, что о них можно сказать примечательного. Грузы возят, преимущественно, длинные (но не очень, реально – до 30 метров) и тяжелые (но, опять же, не очень – до 120 тонн). Короче, самые средние середнячки, выполняющие, как это обычно и водится, львиную долю черной работы. Возможно, именно поэтому и являются самыми многочисленными на сегодняшний день: в общей сложности, платформенные транспортеры двух оставшихся в строю моделей (4-осные 63-тонники и 8-осные 120-тонники) насчитывают порядка 60 особей.

Поймал себя на том, что последнее предложение в голове само собой прозвучало голосом Николая Дроздова…

Свежак. Фото сделано 3 дня назад. 96 тонн, что-то нефтехимическое, 8-осный транспортер грузоподъемностью 120 тонн. Хорошо видно растяжки и обвязки из металла и троса, которыми крепится груз. Да, питерцы признают ЗСД на фоне))

Очередная колонна (мда... разнообразием перевозимые грузы радуют нечасто) не помню уже куда отправленная, но точно на НПЗ. Масса под 90 тонн, длина в районе 20. Транспортер 8-осник грузоподъемностью 120 тонн. Ничего особо примечательного, кроме того, что их было отправлено разом 8 штук. Не качеством, так количеством))) Еще тут замечательно виден такой анахронизм, как крепление груза проволокой. Да, реально, 90-тонная болванка опутана парой десятков растяжек из обычной проволоки диаметром 6 мм. Да, это повсеместная практика. Потому, что во-первых - можно, а во-вторых - дешево. А в 100% случаев крепеж вам никто не вернет, если только не озаботиться и не организовать специально его возврат.

Вот чуть более красивое, но чужое, фото. Транспортер 4-осный грузоподъемностью всего лишь 63 тонны. Но, при этом, способный тягать весьма длинные грузы, особенно при использовании платформ прикрытия (да, снова отсылка к предыдущему посту – там все-таки был изложен необходимый минимум теории), что, собственно, здесь и изображено – слева видно ее краешек, над которым нависает груз, приподнятый на деревянных подкладках.

Площадочный тип.

Во многом похожий на предыдущий, но имеющий свою фишку, тип транспортеров. Тут главное преимущество – поверхность грузовой площадки расположена на минимальной высоте (да, шутки про «заниженный» и «опущенный» слышу регулярно. Нет, не надоело, но это я просто такой флегматичный))), за счет чего перевозимый груз может быть немного выше, не рискуя при этом вылезти за пределы габаритов погрузки. Расплачиваются они за это ограничениями, налагаемыми на длину груза формой самого транспортера. Племя относительно немногочисленное, насчитывает в живых, в лучшем случае, десятка три единиц всех моделей (от 4-осных 62-тонников до 16-осных с грузоподъемностью 225 тонн). По существу – наиболее сбалансированный и практичный тип транспортеров, способный таскать на себе, при определенной доле фантазии, практически любые грузы (в рамках здравого смысла и сопромата, конечно). Опять же – самые рядовые трудяги, выполняющие довольно большой объем перевозок. Возят они практически все: легионы трансформаторов, турбин и генераторов, тяжелую технику, аппараты для химических производств и прочая, и прочая.

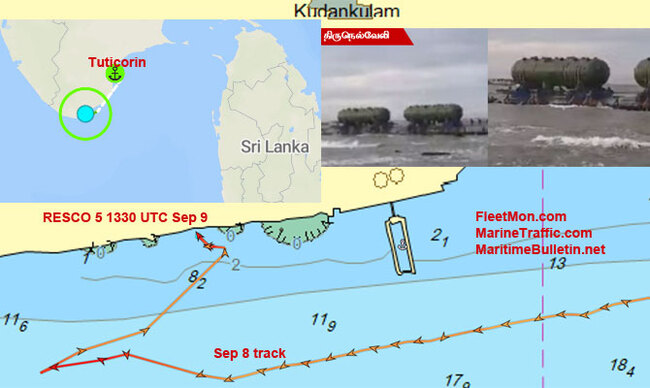

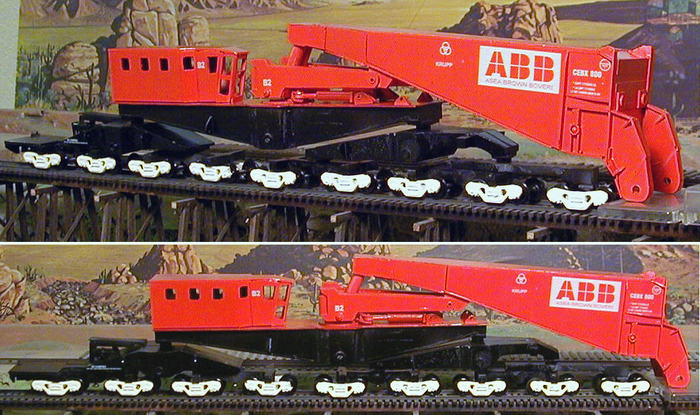

Какой-то котел-утилизатор, массой около 130 тонн, грузящийся на 16-осный площадочный транспортер в порту Ростова-на-Дону. Как и писал выше, грузовая площадка расположена как можно ниже, но это все же 200-тонник – поэтому сама рама вагона имеет почти 85 см в «толщину». Итого – около метра от уровня головки рельса до низа груза, что тоже не фонтан, но в подобных случаях приходится выбирать лучшее из худшего. (Бонусом: фанаты железнодорожной техники разглядят слева Takraf EDK-1000/2)

Еще один 16-осник грузоподъемностью 220 тонн. Как уже говорил выше, приложив определенную долю воображения, на эти транспортеры можно погрузить штуковины и побольше. Здесь груз массой 171 с копейками тонну имеет длину около 17 метров, но, за счет высоких опор, прекрасно размещается на этом транспортере. Насколько помню, это была какая-то деталь прокатного стана, отправленная на Каменск-Уральский металлургический завод.

Вот еще один образец приложения воображения, правда чужой. Груз похож на дробилку-измельчитель для горных пород или фрезу для снятия асфальта. Неважно, в любом случае, преимущества использования транспортера площадочного типа (4-осник, маленький совсем:)) тут реализованы по максимуму (груз довольно высокий, при это выходит за пределы грузовой площадки вагона, но все в пределах допустимого).

Колодцевый тип.

По-своему интересный тип транспортеров, заточенный на перевозку грузов конкретной формы, хотя и имеющий потенциал в других областях. Характерная особенность у них: у них нет пола (не в смысле «sex», а в смысле «bottom»), груз подвешивается между двумя продольными балками рамы, за счет чего его можно расположить настолько низко, насколько это вообще возможно, вплоть до уровня шпал (хоть это и не позволит сделать устройство ЖД пути). Само собой, с точки зрения максимальной высоты груза тут сплошные плюсы, но ширина, длина и масса жестко ограничены. Таким образом, стихия этого типа транспортеров – плоские, преимущественно «дисковидные», грузы, поставленные на ребро: обечайки цилиндрических конструкций, катушки с кабелем, роторы и опорные кольца карьерных экскаваторов, проходческие шиты и любые другие штуковины, которые можно впихнуть в тот самый «колодец», благодаря которому эти транспортеры получили свое название. Поработать с ними мне практически не удалось, поэтому фото все чужие.

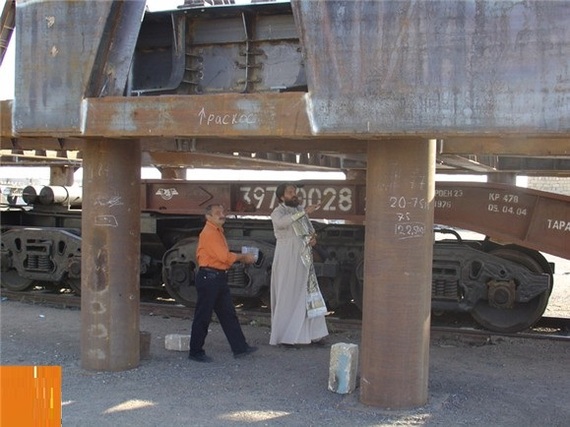

(Бгг.. при попытке поиска этого изображения в Гугле, выдает как похожие картинки образа святых… Да не оскорбятся верующие:))) Вот самый идеальный груз для этих вагонов – плоский диск, судя по всему – часть проходческого щита метростроя. Если присмотреться – снизу он висит ниже уровня вагона.

Пара обечаек (это, грубо говоря, короткие куски «трубы», которые затем соединяются в длинные цилиндры) – части будущей вращающейся цементной печи. А транспортер – 8-осник грузоподъемностью 120 тонн.

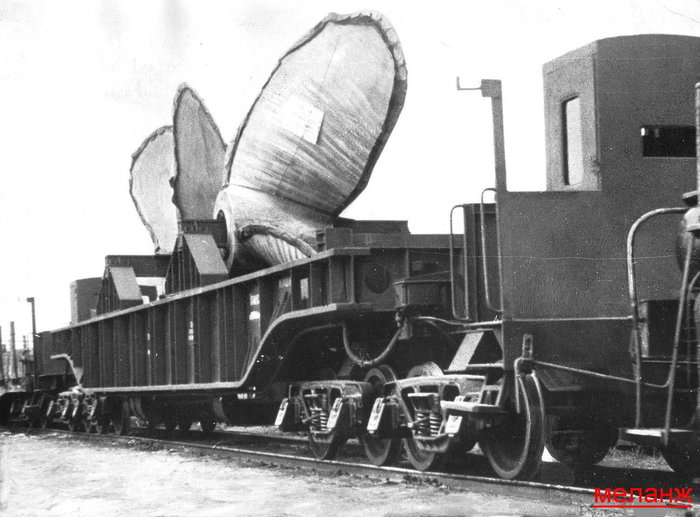

Или вот парочка судовых винтов на нем же. Винтажное фото)) Груз при это закреплен на оси, и, вполне мог бы вращаться от потока набегающего воздуха, как детская «игрушка-вертушка», но скучные железнодорожники заставляют его жестко закреплять. Говорят «транспортная безопасность», какая-то… Понапридумывали тоже! Последнего развлечения лишают!

Сцепной тип.

Тут дела обстоят еще более интересно, то есть сложнее. Груз в этом случае может ставиться и крепиться только на двух опорах, называемых турникетами, расстояние между которыми, в зависимости от модели транспортера и его комплектации, составляет от 12 с небольшим до почти 46 метров. Из этого ясно, что стихия этих транспортеров – максимально длинные грузы. На 99% это все то же колонное оборудование для химических заводов, но и длинные металлоконструкции тоже иногда бывают: пролеты мостов, части подъемных кранов и тому подобное. Важным моментом, подтверждаемым специальными расчетами, является прочность самого груза: прогиб под собственным весом, динамика колебаний и прочий сопромат тут играют решающую роль, выход за предельные значения любого из параметров позволяют проверяющим проект сотрудникам РЖД зарезать его на любом этапе. Но это так, байки на ночь для непослушных инженеров-технологов:))

Насчет «фишек» этого типа. Собственно, почему «сцепной»? Потому, что состоит из двух отдельных вагонов («секций» на языке железнодорожных людей, они даже имеют разные номера), которые, у некоторых моделей, не могут быть разделены (разве что на время ремонта и обслуживания). Вот такая драма с сиамскими близнецами в мире ЖД вагонов. Для увеличения максимальной допустимой длины перевозимого груза, между ними могут также ставиться специальные платформы, называемые промежуточными, каждая из которых добавляет 11 метров к общей длине сцепа. В максимальной комплектации это может выглядеть так: платформа прикрытия, секция транспортера, две промежуточные платформы и еще секция транспортера с платформой прикрытия. Итого сцеп длиной почти 77 метров. Страшный сон составителя поездов Груз при этом может достигать 55-60 метров длины, если, конечно, его прочность позволит.

Но есть парочка моделей сцепных транспортеров, где эти половинки намного более независимы и вполне могут использоваться как отдельные транспортеры грузоподъемностью 170 и 240 тонн. Такие вот индивидуалисты, требующие особого отношения. Причем 240-тонная отдельная секция – реально особого, т. к. ее постановка в состав обычных грузовых поездов запрещена. Только специальный поезд, со своим отдельным локомотивом и группой поддержки из 5 вагонов сопровождения.

С количеством и доступностью у этих транспортеров все в высшей степени плохо – не наберется даже десятка, очередь расписана на полгода, состояние и возраст – без комментариев. Конечно, «малышей» грузоподъемностью 120 тонн среди выживших большинство, а вот 240-, 340- и 480-тонников осталось всего лишь по одному (т.е. по 2 «половинки-секции», соединенных в один транспортер).

«Слайды! Слайды!» - ставь плюс, если узнал старый советский анекдот))) Да уж... опустился до приемчиков современных недоблоггеров.

205-тонная «колбаса» длиной чуть более 30 метров на все том же 16-осном 240-тоннике. Где-то на подходе к Нижнекамскому НПЗ. Видите два ржавых «кирпича», на которых лежит груз? Это дополнительные «переходные» ложементы, через которые вес груза (а также динамические нагрузки при движении) и передается на турникеты. Больше никаким местом он не опирается – только эти две точки. На фото в начале поста это тоже хорошо видно. Этот проект особенно запомнился ползаньем по обледенелому от брызг морской воды грузу на пятиметровой высоте (погрузка в Новороссийске, середина января, штормило). «Наша служба и опасна, и трудна…»

Тут фото чужое, но случай интересный. Насколько мне известно, груз массой около 180 тонн на 16-осном транспортере грузоподъемностью 240 тонн. Длину груза тут увеличили путем установки специально сконструированной «насадки», приваренной к корпусу. Довольно смелое решение, но перевозка стала возможна только благодаря ему.

А это та самая «отдельная секция» грузоподъемностью 240 тонн, требующая перевозки в специальном поезде. Две таких можно соединить в 480-тонного монстрика, способно нести 50-метровую колонну, правда, осуществить эту перевозку будет весьма непросто – такие грузы практически всегда имеют внушительный диаметр, выходящий за все возможные габариты погрузки. Здесь на транспортер (точнее его «половинку») погружен не очень большой, но весящий 230 тонн валок прокатного стана. Учитывая, что валки – фактически расходная деталь, требующая периодической замены, эти перевозки стали чуть ли не рутиной, где успели поучаствовать почти все значимые компании на рынке проектных перевозок. Конкретно этот отправился на Магнитогорский металлургический комбинат, второй, абсолютно такой же – на Выксунский. И так пару раз в год.

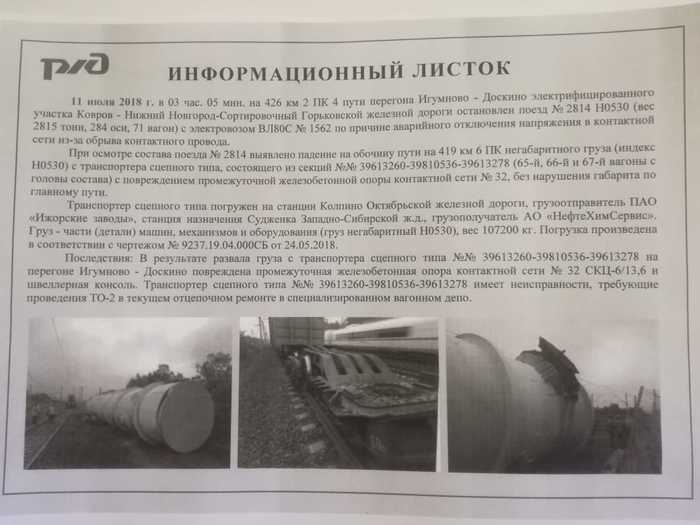

А это – на сладкое. Солью внутренний документ РЖД))). Из-за, мягко говоря, «неопытности» людей, осуществлявших погрузку (хотя, черт побери, "Ижоры" же, там всегда были классные специалисты!!! Как недосмотрели!!! Как всегда, после резонансных аварий на производстве, в той или иной степени аукается всем причастным к отрасли, досталось немного головной боли и мне), был прощелкан важный момент, свойственный только этой конкретной модели сцепного транспортера. В результате чего турникеты просто «ушли в отрыв» от рамы вагона. Вместе с грузом. Подробности причин, по которым это произошло, если пожелаете, можете найти по ссылке

(паблик некоммерческий, так что, надеюсь, как рекламу не воспримете; видео чужое, так что залить на ютуб тоже не могу)

Вообще, конечно, вид лежащего на обочине груза бросает в холодный пот, но это, всего лишь, профдеформация)))

Сочлененный тип.

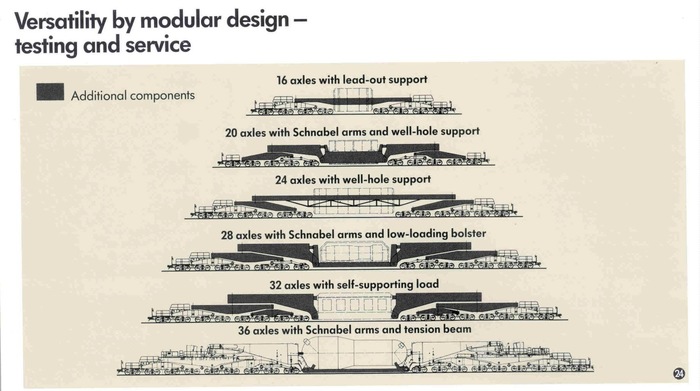

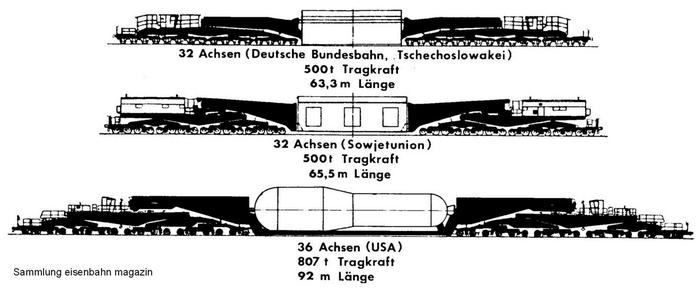

Как и говорил в начале повествования: «От простого, к сложному». Здесь попробуем разобраться с «вершиной пищевой цепочки» – транспортерами сочлененного типа. На сегодняшний день именно они обладают максимальной грузоподъемностью среди всех вагонов, достигающей 500 тонн, модели «помладше» способны нести грузы до 240, 300 и 400 тонн.

Перевозки на них сопряжены с определенными сложностями прежде всего потому, что груз на таком транспортере встраивается в конструкцию вагона, соединяет его отдельные секции (а транспортеры сочлененного типа также состоят из двух «половинок»), становясь неотъемлемой частью поезда, в том числе, передавая тяговые и тормозные усилия от локомотива на следующие за ним вагоны. Часть грузов к этому подготовлена изначально (некоторые типы трансформаторов, изготовленных в СССР, например, имели специальные узлы крепления для перевозки на таких транспортерах и корпус их имел необходимую прочность), остальные в процессе подготовки облачают в металлические конструкции массой до 40-50 тонн, которые и обеспечивают передачу всех нагрузок.

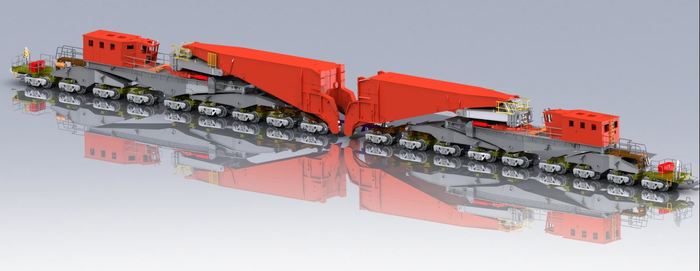

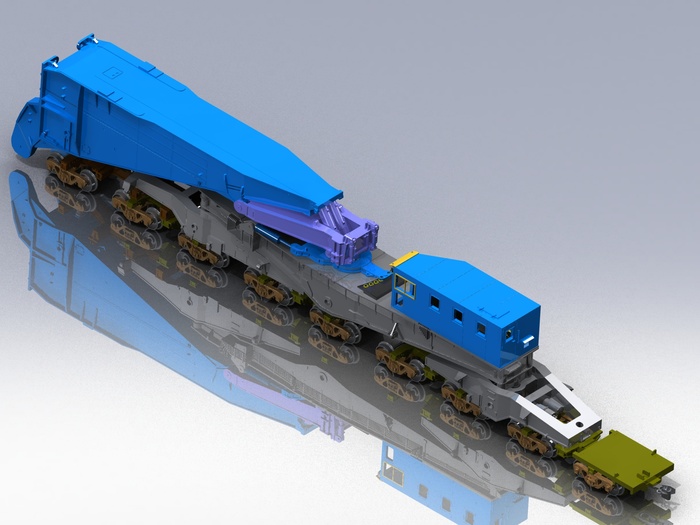

Процесс погрузки тут тоже необычен: груз, облаченный в раму, (обычно это называют «грузовым модулем») ставят на ЖД путь, с двух сторон к нему подъезжают и присоединяются «половинки»-секции сцепного транспортера. Затем в дело вступает гидравлическая система вагона, поднимающая над землей груз и присоединенные к нему с двух сторон консоли транспортера, образующие единую балку. Гидравлика некоторых моделей способна также немного смещать эту балку влево или вправо, что используется при обходе препятствий. Этот тип транспортеров всегда сопровождает приписанная к нему бригада, осуществляющая управление этой самой гидравлической системой, а на 500-тоннике даже имеются полноценные кабины управления, что, насколько мне известно, нигде больше среди грузовых вагонов не встречается.

Еще один момент стоит упомянуть: пальму первенства и вообще масть тут держит сумрачный тевтонский гений в лице Krupp. Да, советские 500-тонники (а также еще разные модели сочлененных и не только транспортеров, расползшиеся по всему миру, но о них – в следующий раз) были разработаны и произведены теми самыми товарищами, что в свое время снабжали Вермахт, а до него – и кайзеровский Рейхсхеер, одними из лучших, если не лучшими, в мире «шушпанцерами» и многим другим шустро ездящим и громко стреляющим. Гении, что тут еще сказать, за что ни возьмутся – все получается.

Еще одну модель советских сочлененных транспортеров (грузоподъемностью 300 тонн) разработали и построили не менее гениальные, но не столь эпичные, как Krupp, тевтонские товарищи – MAN. А вот 400-, 240- и 120-тонники (а также полулегендарный 700-тонник, который, якобы, полностью спроектировали, но так и не успели построить до развала СССР) – это уже чисто советские разработки. Не хочется никого принижать, но технически немецкие «поделки» намного более сложные и обладающие бОльшими возможностями.

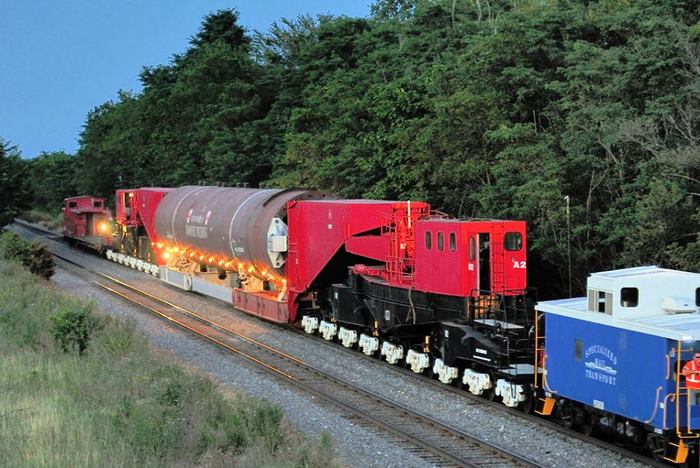

А теперь более наглядно (фото не мои, не довелось с ними поработать).

Процесс помещения груза (трансформатора) в металлическую транспортную раму-«клетку». Две ржаво-красные штуковины слева и справа – две секции 28-осного транспортера грузоподъемностью 400 тонн. В нижней части транспортной рамы видны проушины, которыми она присоединяется к транспортеру и воспринимает растягивающие нагрузки, в верхней – упорные площадки, воспринимающие сжатие от консолей транспортера.

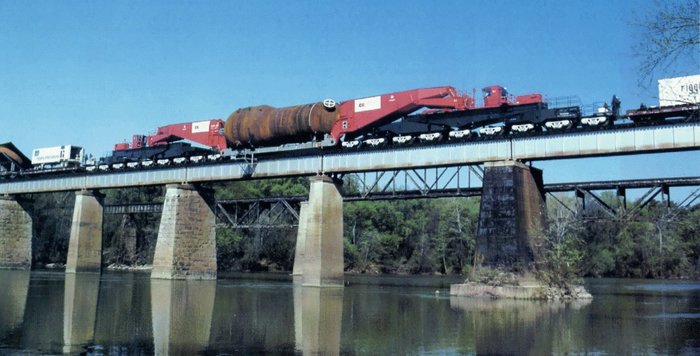

А на этих фото – тот самый 300-тонник производства MAN, о котором уже упоминалось (вон, можно надпись разглядеть под синей полосой). Груз – опять трансформаторы, но тут их конструкция изначально спроектирована для перевозки на таком транспортере – имеются и проушины, и усиленный пояс с упорными площадками, воспринимающий сжатие (в него упираются оранжевые гидравлические цилиндры; чем сильнее они выдвинуты – тем выше поднимается груз).На втором фото виден также вагончик, на котором катается бригада, рулящая процессом.

А вот «вид изнутри». Реально – изнутри секции 32-осного транспортера грузоподъемностью 500 тонн. Слева и справа видны проушины, которые будут соединены с подобными же проушинами (вон, под ними рабочие ковыряются) на грузе. А груз тут самый известный среди этих перевозок – корпус реактора для Белорусской АЭС, уже облаченный в транспортную раму с проушинами и упорными площадками. А чуть ближе к нам, на деревянных брусках лежит один из «пальцев», призванный эти проушины соединить между собой.

Так эта же секция 32-осника выглядит снаружи. Где-то на промежуточных балках (вон те серые, сразу над тележками) есть надписи «KRUPP» и «построен 01.07.1978», как видите, недавно был юбилей)))

Видны оранжевые цилиндры и магистрали гидравлического оборудования. У этой модели транспортеров (а также у 300-тонников MAN, показанных выше) есть система, способная смещать груз в поперечном направлении для обхода препятствий (более чем на полметра, если сильно захотеть). Там же расположена кабина управления и компрессоры гидравлики.

И вот так все это выглядит в сборе. Корпус реактора подвешен и зажат между двумя секциями транспортера. Едет пугать «мирным атомом» литовцев, латышей и еще пол-Европы. Ну, то есть, едет он, конечно, обеспечивать белорусов и соседей дешевой энергией. Но одно другому не мешает)))

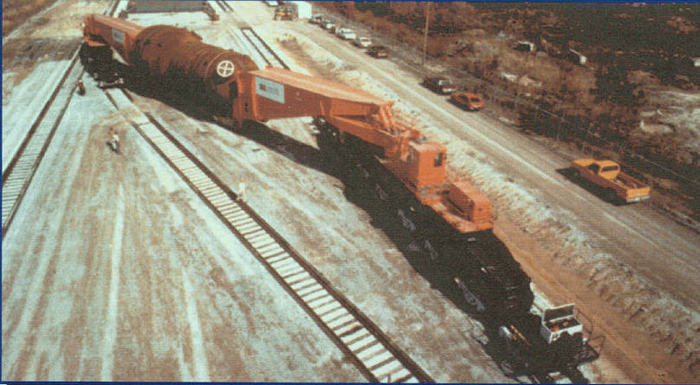

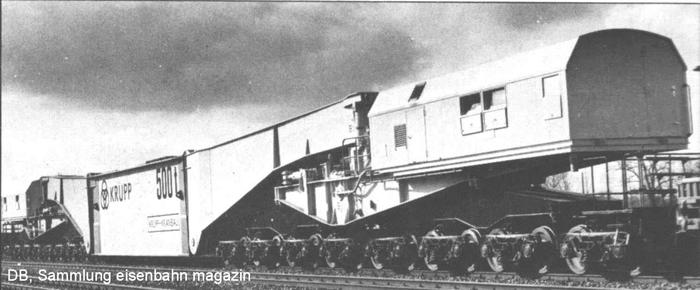

А вот вам еще «винтажное» фото. Не знаю, если честно, где, кем и как сделано (хотя, название журнала на фото есть), но изображенное говорит примерно следующее: ФРГ, завод Крупп, испытания и обкатка тех самых 500-тонников, что на фото выше, конец 70-х.

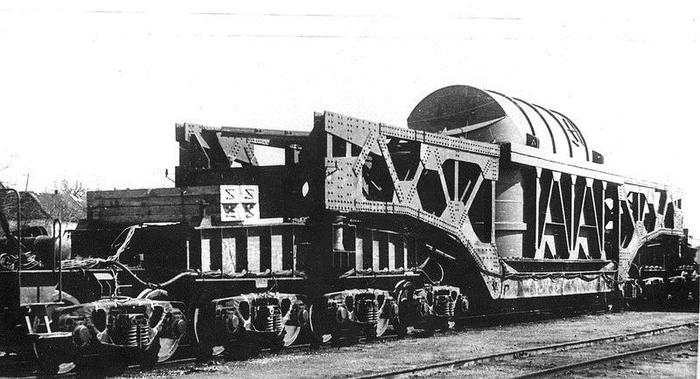

Еще чуть-чуть истории. 16-осный транспортер грузоподъемностью 220 тонн. Груз, вроде бы, трансформатор, разобрать непросто. Зато хорошо видно консоли транспортера, собранные на заклепках. Вспоминается «Титаник»… В принципе, этих работяг постигла ничуть не лучшая участь, насколько мне известно, целых экземпляров не сохранилось.

А это – напоследок. Тот же 500-тонник, что и парой абзацев выше, но уже не в работе, а на какой-то выставке. Благословенное ОАО «РЖД» озаботилось изготовлением «грузоимитатора», резинового и надувного, изображающего парогенератор АЭС. Нет, оно конечно, похвально, внимание к деталям и тому подобное. Но ощущение остается странное)))

Ну, и самое последнее – вот вам видео под бодрую советскую музыку (под нее, вроде, погони шли, вот только не помню где...) от РЖД. Для полноты картины.

На этом, пожалуй, закончим сегодняшний пост. Хотя, рассказать тут еще есть о чем, но приберегу на следующий раз. Тем более, что лимит размера поста уже достигнут.

Ну и как обычно – вопросы, пожелания, требования, замечания, мольбы только приветствуются))

P.S.: Баянометр сделал стойку. Серьезно!?! 94%!?! У меня с тем постом одна общая фотка, лечите паранойю, молодой ИИ)))