Про опасность социальных утопий и монополизма

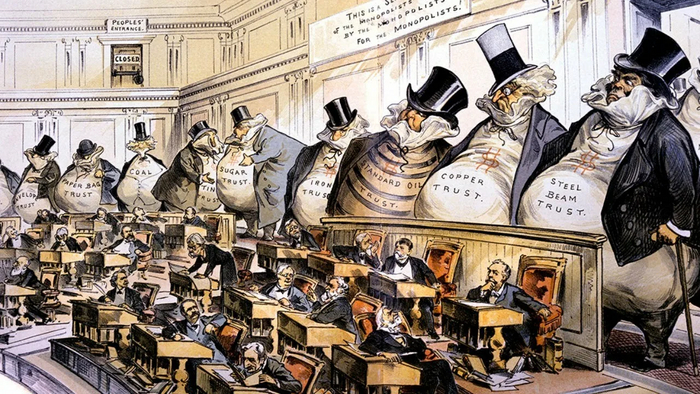

Капитализм в сочетании с буржуазной демократией и раздробленностью элит, их постоянной конкуренцией, наличием публичной политической конкурентной борьбы, с наличием его антагонистов в виде консерватизма и социализма и из постоянной борьбы, с раздроблением мира на национальные государства является необходимым условием социального прогресса. Нет это не добро и каждая из названных составляющих сама по себе не является неким носителем прогресса, неким однозначным социальным добром сами по себе, взятые отдельно. Более того, каждая из них взятая сама по себе есть зло, про каждую написаны огромные тома критики и справедливой критики. Но в рамках единой идеологической рамки идеологий прогресса и модерна, в рамках системы мирового равновесия и взаимной борьбы и конкуренции все они вместе составляли некое единое целое грандиозного социального двигателя прогресса и модерна, который и двигал человечество вперёд вплоть до конца 20 века. Двигатель сломался с торжеством финансиализма на Западе, крахом конкуренции систем, взаимоуравновешивающих друг друга после самоликвидации СССР и торжеством линии на построение однополярного мира со стороны США. Основа мирового развития - упорядоченное в конкурентную систему многообразие, но многообразие в определенных рамках европейского Модерна, вытекающего из Христианства. Рамки были сломаны и однополярность очень быстро погрузила мир в Постмодерн - повторение в новых условиях ситуации загнивающей Римской империи, обречённой на поглощение варварами, а затем в начинающееся и уже реально проектируемое на наших глазах новое Средневековье. Всякий монополизм, отказ от упорядоченного в определенных конкурентных рамках многообразия мира или хотя бы политических сил того или иного общества - означает остановку развития, скатывание либо в загнивание монополии, либо в хаос войны всех против всех.

Все названные в начале поста составляющие, особенно капитализм и упорядоченная конкуренция - это конечно зло, само по себе, как и все социальное и политическое в этом мире. Но это зло, действующее по принципу Мефистофеля из Фауста - "Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо".

В индивидуальной жизни и развитии каждого отдельного человека господствует принцип развития личности на основе прохождения испытаний, школы жизни, выхода из зоны комфорта, преодоления лишений. И мало кто это отрицает. Но почему то в общественной сфере, в сфере идеологий, на самом деле прекрасно понятно почему, но тем не менее, господствует стремление отказаться от этого принципа, хотя идея постоянной школы, постоянной борьбы, преодоления и выхода из зоны комфорта в сто раз более важна для общества и человечества в целом. Отдельный человек может пройдя период становления, больших испытаний, сформироваться как состоявшаяся личность и если у него есть характер, даже в самой старости сохранить былой запал и ясность ума. С обществом так не работает - оно будет развиваться, как человечество в целом, так и отдельные группы, классы, народы, государства, только в условиях постоянного преодоления, конкуренции и испытаний и все утопии, предполагающие отказ от этого, по сути, означают неизбежность смерти и остановки развития - всякая победа какой либо утопии во всемирном масштабе, так называемое счастье мира и отсутствия борьбы и конкуренции, обернется тотальным крахом всего.

Все названные составляющие одинаково важны - капитализм должен сдерживаться как консерватизмом морали и религии, государством, конкуренцией социализма, ограничением со стороны публичной политики, демократии. И ровно также с каждой из остальных составляющих. Демократия должна, например, уравновешиваться и осуществляться при сильном государстве, но не позволять ему довлеть, должна допускать борьбу и правых прокапиталистических сил и правых консервативных сил, а также конечно левых сил, но не допускать монополии и абсолютной победы ни тех ни других. Думаю общая мысль понятна.

Для политических систем эта мысль давно оформлена в теории и практике институтов и разделения властей, но она слишком узка и реальное конструктивное разделение, порождающее общественный прогресс намного шире и масштабнее просто политической системы из трёх властей.

Мой канал в ТГ.

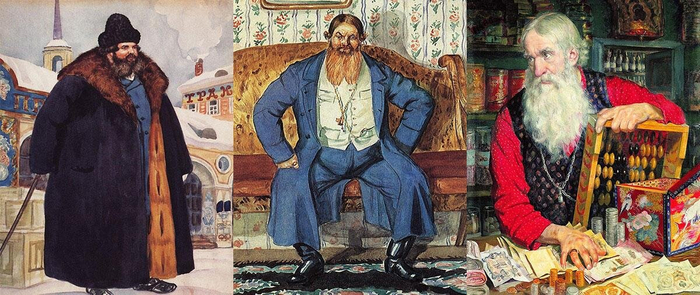

Малый бизнес как опора консервативной демократии

Развитый малый и средний бизнес в современном стиле, когда в идеале, условно любой гражданин, с интересом к самостоятельному труду, способный делать что-то руками, имеющий хоть какое-то стремление к субъектности и независимости, может это делать, без риска прогореть и тут же сдохнуть - организует свое небольшое предприятие по продаже своих продуктов, товаров, хэнд-мейда, оказанию мелких услуг - это идеальный механизм социального обеспечения, велфера (государства всеобщего благосостояния) и вообще в каком-то смысле социализм здорового человека.

Потому-что в современном мире и это объективно правда, весь этот малый бизнес, даже если в целом, он может охватывать до 50 и больше процентов экономики, с именно экономической и технологической точки зрения - полностью проигрывает крупным корпорациям и даже средним предприятиям.

Хотя зачастую, с экономической точки зрения, в ряде отраслей хозяйства - он все еще более эффективен даже с чисто прагматической экономической точки зрения.

Главное, он дает возможность продуктивной, полезной и здоровой занятости, самозанятости для огромных масс населения. В современных экономических и технологических условиях нет никакой необходимости в гигантских массах заводских рабочих и даже в огромных массах научных работников, офисных клерков, тем сельскохозяйственных рабочих. Это же касается и нормально организованной современной армии. Развитие технологии делает потребность в огромных массах рабочих, клерков и солдат совершенно не нужной. Но при этом экономике и производству нужны большие массы населения (они не нужны узким группам доминирующей корпоративной элиты, желающим законсервировать свою власть став новыми феодалами). По массе причин, хотя в плане обеспечения спроса на производимые малым количеством квалифицированных рабочих товары.

Традиционный путь велфера или социализма в его плохом варианте - просто садить людей на минимальное социальное обеспечение, либо в рамках неолиберальной финансисткой модели - садить их на дешевые потребительские кредиты. Это плохой вариант, убыточной в итоге, разрушительный для общества, порождающий массы атомизированных тупых дегенератов (уж извините за грубость, но так оно есть) - развращающий, способствующий деградации личности, безделью, никак не мотивирующий к развитию.

Современный малый бизнес в развитых странах, при этом, это не просто классический капитализм со свободной игрой рыночных сил. Нет, тут малый предприниматель имеет грандиозный буст поддержки и не только через наличие инфраструктуры, защиту закона, но и через создание специальной очень удобной инфраструктуры ведения бизнеса, страхование рисков, дешевые кредиты на создание и развитие бизнеса, протекционизм, прямую или косвенную поддержку муниципалитетов или государства.

В итоге мы имеем по сути ту же поддержку только иными методами, и создающую совершенно иной тип человека- хоть как-то но рискующего, ответственного, хозяйственного, инициативного и главное - производящего какой-то полезный продукт или услугу.

С точки зрения развития общества, выживания социума мы получаем не только важнейшую опору демократии - класс хозяев, людей живущих на земле, вовлеченных в жизнь своего города или деревни, вовлеченных в политику (ибо они все равно сильно зависят от всевозможных изменений экономического и социального курса); мы еще получаем целый слой самостоятельных инициативных людей, вне мертвящей хватки государственной или корпоративной бюрократии. Пространство свободы и инициативы, - да созданное и защищаемое государством, но это нормально.

И как я говорил, пускай сектор малого бизнеса и проигрывает крупным гигантам и ТНК, пускай он не может быть основной технологических и научных прорывов на современном уровне развития, но он решает огромное количество экономических проблем и вопросов, а для многих отраслей остается, если не допускать там торжества монополий, ключевым драйвером их развития.

Сектор малого и среднего бизнеса остается также важнейшей кузницей кадров и для государства, для политики и для более крупных предприятий - человек состоявшийся в малом бизнесе, куда более подходящий и ценный кадр для более крупной компании, чем просто студент или клерк с дипломом MBA, без всякого опыта.

Ну и про то, что во многом экономической опорой современных консервативных семей, современной одноэтажной Америки или России (Европы это тоже касается) являются в значительной степени именно представители МСП - это для меня вещь само собой разумеющаяся.

Кстати говоря, как я понимаю, только за вычетом идеи о МСП как опоре демократии, этой же политики разумно придерживается последние лет 30, а то и 40, после смерти Мао, и руководство Китая - достаточно широкая свобода для развития малого бизнеса и торговли. И если смотреть на этот вопрос не глазами оголтелого догматизма середины 20 века, то малый бизнес вполне себе вписывается в стратегию нормального адекватного социализма. Как я тут расписывал - это куда более правильное и продуктивное направление усилий по обеспечению социальных благ граждан, не вовлеченных в "большую экономику", чем просто велфер с выплатой пособий огромным массам деструктивных бездельников.

Мой канал в ТГ.

Дефицит кадров для России: проблема или преимущество?

Мои рассуждения по поводу воя, поднимающегося всякий раз при обсуждении темы необходимости прекратить или ограничить массовый завоз мигрантов и сводящегося к тому, что России ужасно не хватает рабочих рук и это главная проблема. У меня совсем иное мнение.

Никогда не слушайте тех, кто пугает вас угрозой нехватки специалистов в современной России. Дефицит кадров - колоссальное по важности обстоятельство, способствовавшее прогрессивному развитию. Яркий пример Европа после чумы 14 века, особенно Англия, где наложились два фактора - массовый дефицит рабочих рук из-за огромных потерь от чумы, а затем кадровый голод для элиты уже в 15 век, после Войн Алой и Белой Розы (где не особо пострадало собственно население, но очень сильно, в совокупности с предыдущими событиями, типа поражения в Столетней войне и той же чумы, сократилась элита). Нехватка рабочих рук в Англии того времени, в сельском хозяйстве, конечно, привела и к росту оплаты труда, и более быстрой и однозначной отмене/отмиранию прежних классических феодальных отношений (аналога нашего крепостничества), и вообще, не вдаваясь в подробности, привела только к позитивным следствиям для становления Англии в будущем как ведущего экономического центра.

Тоже произошло, с элитой, которая существенно обновилась, была вынуждена допустить в свои ряды новых членов и стала гораздо более эффективной и хищной. Я тут стократно упрощаю, но это тема, про которую книги надо писать.

И на самом деле, пример Англии тут не одинок. У нас принято переоценивать положительные следствия больших и избыточных масс населения - да, когда у вас есть готовые очень богатые инвесторы и есть возможность направить массы на быстро создаваемые производства, - это дает огромный толчок экономике. Но так было не всегда, это скорее исключение. На протяжении большей части истории, в том же самом Китае, происходило наоборот - избыточные массы поглощали национальное богатство и создавали непреодолимые проблемы, провоцируя войны, бунты, перевороты.

Сейчас, когда закончилась эпоха массовых индустрий - гигантских заводов, занимавших целые города и требовавших десятки, сотни тысяч работников каждый, - при правильном подходе и правильной экономической политике, умеренное население не является проблемой (наша российская проблема не в малом количестве населения сейчас - а в устойчивой тенденции на его сокращение).

Дефицит кадров - в долгосрочной перспективе для страны в целом - это хорошо. Это заставит перестраивать, менять, переоснащать, крайне неэффективную систему труда, экономики. И главное, заставит менять отношение в целом к людскому ресурсу - навсегда сломать модель с принципом "бабы еще нарожают" (не важно кто произносил эту фразу и произносил ли, но факт, в том, что реальное отношение очень часто было и по инерции остается таким же).

Поэтому и с точки зрения патриота и гражданина, беспокоящегося о развитии своей страны и с точки зрения сугубо классовой, узко-материальной, своих как личных, так и классовых интересов как работника - я всецело приветствую этот дефицит. Невыгоден он только субъектам, желающим не ценить чужие жизни и труд, наживаться как экономически, так и властно-политически за счет дешевого отношения к чужой работе и к чужой жизни.

Да, в среднесрочной перспективе это создает и будет создавать неудобства - например, в каких-то отраслях, где будет временный дефицит специалистов. Но это можно пережить. Тем более нужно понимать, что например, массовая миграция, из-за противодействия которой и поднимается вой по поводу дефицита кадров чаще всего, в своем нынешнем виде никак его не решает для действительно сложных промышленных производств, и закрывает его по части низкоквалифицированного труда.

Если же, устранять этот дефицит (как вы видите, вообще стоит вопрос - нужно ли его устранять в том смысле, чтобы сохранялась ситуация "дешевая жизнь - дешевые рабочие руки") через завоз откровенно огромных масс неадаптируемых мигрантов - ну это создаст удобства, кому-то, не всем, и только сейчас. Зато в будущем обрекает страну на смерть на хаос и деградацию экономики.

И конечно, не забывайте про технологическую революцию - а она идет, медленно, не всегда заметно, но идет. Прогнозы про обнуление огромного количества профессий в перспективе даже 10-20 лет, огромные массы безработных, - они никуда не делись и вполне актуальны. Даже если речь будет идти о высвобождении десятка процентов ныне трудоустроенных - это уже полностью перекрывает всякую потребность в какой-либо новой, внешней рабочей силе.

Мой канал в ТГ.

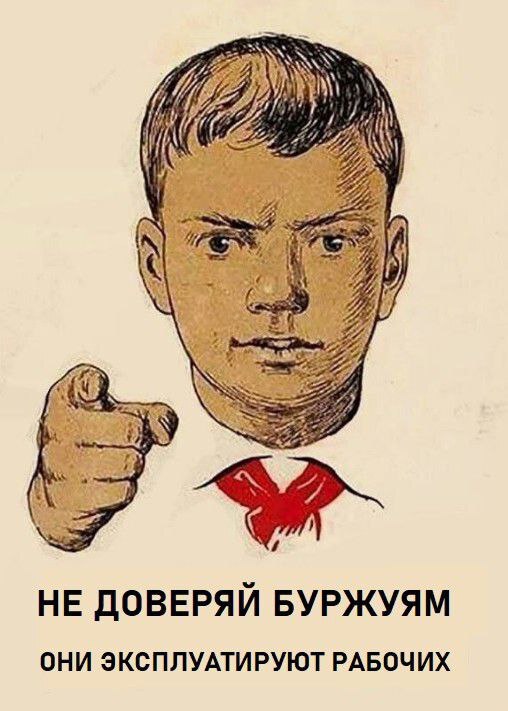

Плакат

Капитализм несовместим с качественной и доступной медициной

Компания UnitedHealth оказалась в центре громкого скандала после того, как отчёт Федеральной торговой комиссии (FTC) раскрыл информацию о том, что её дочерняя компания OptumRx вместе с партнёрами искусственно завышала стоимость медикаментов, вынуждая пациентов переплачивать в десять раз. Это разоблачение только усиливает критику американской системы здравоохранения и обвинения в коррупции среди страховых компаний, сообщает издание FORTUNE.

UnitedHealth, крупнейший в США поставщик медицинского страхования, оказался в эпицентре разбирательства, связанного с действиями её дочерней компании OptumRx, которая управляет аптечными льготами. Вместе с партнёрами Express Scripts и CVS Caremark Rx она на протяжении пяти лет завышала стоимость жизненно важных медикаментов, нарушая права пациентов. Согласно отчёту FTC, эти компании получили дополнительные 7,3 млрд долларов прибыли сверх реальных затрат на лекарства.

Исследование показало, что цена некоторых препаратов, которые ранее стоили 10 долларов, была увеличена до 110 долларов, что означает рост на 1000%. В докладе приводятся конкретные примеры: дженерик Иматиниб для лечения лейкемии и тадалафил для лечения лёгочной гипертензии, на которые наценка превышала тысячу процентов. Эти действия затронули каждый пятый препарат из списка обязательного покрытия.

Неудивительно, что информация о таком масштабном завышении цен вызвала широкий общественный резонанс. Сенатор Берни Сандерс предложил провести слушания в Конгрессе, чтобы привлечь внимание к злоупотреблениям со стороны посредников на рынке медикаментов, в том числе крупных компаний, поставляющих жизненно важные препараты.

Эти обвинения и расследования стали частью ещё одной неприятной истории для компании UnitedHealth. Убийство исполнительного директора компании Брайана Томпсона, которое произошло в прошлом месяце, привлекло внимание к неэффективности и жестокости системы, управляемой крупными медицинскими и страховыми компаниями. В некоторых кругах даже высказываются предположения, что это трагическое событие может быть связано с растущим недовольством в отношении того, как компании решают вопросы страховых выплат и создают препятствия для получения необходимого лечения.

Система здравоохранения в США долгое время критикуется за высокую стоимость лечения и низкую эффективность. На фоне увеличения расходов на медицинские услуги и роста прибыли крупнейших медицинских страховщиков многие американцы начали требовать реформ.

Источник

Было бы интересно услышать мнение любителей концепции "невидимой руки рынка", которая предполагает, что свободный рынок сам отрегулирует цены, а личные интересы покупателей и продавцов управляют равновесием цен. Что скажите на это, атланты?

Завершение предыстории человечества

Фрэнсис Фукуяма в своем известном опусе «Конец истории и последний человек», написанном в 1992 году, под впечатлением от разрушения Советского Союза, и «победы» идей либерализма во всем мире, утверждал, что либеральная демократия есть конечная точка социокультурного развития человечества, после которой никаких качественных изменений ожидать не приходится. Смелое утверждение, которое не стоило бы даже обсуждать, в связи с очевидным крахом либеральной утопии во всем мире и вновь актуализировавшейся темы альтернатив будущего человечества. Однако, позволю себе сделать еще более смелое предположение – история человечества еще даже не наступила. То, в чем мы сейчас живем, правильнее было бы назвать предысторией человечества.

И эта мысль мне не первому пришла в голову. В своей работе «К критике политической экономии» К. Маркс писал:

«Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства, антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов; но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества».

Вот ведь как! Фукуяма явно поторопился провозгласить окончание того, что еще даже не начиналось. Маркс тактично не рассматривает вопрос о том, а насколько сам человек заслуживает определение Homo Sapiens, т. е. права называть себя разумным? Может быть, правильнее было бы сформулировать тему как историю предчеловека? Действительно, в масштабах геохронологии, появление человека произошло всего минуту назад и он явно не бабочка-однодневка. Впереди его ждут миллионы и миллиарды лет существования в течении которых его социальная сущность будет постоянно совершенствоваться, а горизонты познания неуклонно расширяться. Не слишком ли самонадеянно и преждевременно мы причислили себя к разумным обитателям планеты Земля?

В чем суть Разума? Можно ли назвать разумом такое свойство мыслящей материи, как интеллект? Достаточное ли это условие? Можно ли рассматривать человека в отрыве от его нравственности, от этических ценностей, в конце концов, от того, что называется Совестью? Нет, нельзя. Разум есть сочетание интеллекта с абсолютными этическими ценностями, неукоснительному следованию которым требует Совесть.

Рассмотрим некоторые возможные сочетания этих сторон человеческой личности.

Отсутствие интеллекта и отсутствие совести – печальный, но весьма распространенный случай. Обыватель с узким кругом интересов, сосредоточенных в основном в сфере статусного потребления. Сынки богатых родителей, спекулянты, барыги.

Наличие интеллекта и отсутствие совести – авантюрист, мошенник, карьерист, прохиндей, использующий свой интеллект в достижении частных целей без оглядки на окружающих. Люди для него лишь средство, но не цель служения.

Отсутствие интеллекта и наличие совести – это достаточно сложный тип личности, недостаточно образованной, но интуитивно твердо ориентированной в категориях Добра и Зла. Это может быть религиозный подвижник, бескорыстно помогающим людям, пользующийся авторитетом у обездоленных и несчастных людей.

И лишь наличие интеллекта и совести дает человеку право называться разумным.

Деятельный разум не только видит и понимает существующие в обществе проблемы, но прилагает усилия по их разрешению. Проблемы современного общества порождены несовершенством общественного способа производства, основанного на господстве т. н. «частной собственности», обманом навязанной советским людям политбюровской бюрократией, не только глубоко невежественной, но и полностью оторванной от реальной жизни. Частная собственность есть и тормоз на пути развития производительных сил общества, и главное препятствие становлению человека разумного.

Почему частная собственность экономически неэффективна? Потому что она, расчленяя единый технологический процесс воспроизводства жизненных условий существования общества на неких «свободных» товаропроизводителей, мешает согласованности работы народнохозяйственного комплекса как единого производственного комплекса, резко снижая производительность труда и увеличивая издержки. Разобщенность, антагонизм интересов, конкуренция, повсеместный обман и сокрытие информации мы все уже ощущаем по их социальным последствиям. Сколь-нибудь продолжительное сохранение этого постыдного анахронизма чревато настолько катастрофическими последствиями, что под угрозой может оказаться само его существование человечества.

Как говориться, критикуя – предлагай. И выход давно известен. Ликвидация самого института частной собственности. Интегрирование всей экономики в единый плановый, следовательно, нетоварный народнохозяйственный комплекс с равенством труда и равенством платы. Никаких финансовых виртуальностей. В жизни смысл имеют лишь физические, натуральные показатели – штуки, тонны, кубометры, мегаватт-часы, человеко-часы и т. п., на основании которых только и можно планировать, созидать будущее в интересах всего общества. Подобная организация производства максимально полно соответствует истинной социальной природе человека разумного, нетерпимого к неравенству и несправедливости. Солидарности людей невозможно достичь вне равенства. Равенство есть обитель Разума. Отнимая свободу вора, равенство предоставляет свободу творцу, созидателю, мыслителю.

Возражения, типа, что «мы это уже проходили», «опять уравниловка», «новый Гулаг» и прочие, мной в расчет не принимаются, поскольку вне зависимости от наличия интеллекта демонстрируют атрофию такого важной составляющей личности человека как его совесть.