Простой нейроинтерфейс

Всем привет

А теперь я расскажу как сделать простое нейроуправление на 2-3 команды! Это вполне можно организовать и без хитрых устройств типа Emotive epoc.

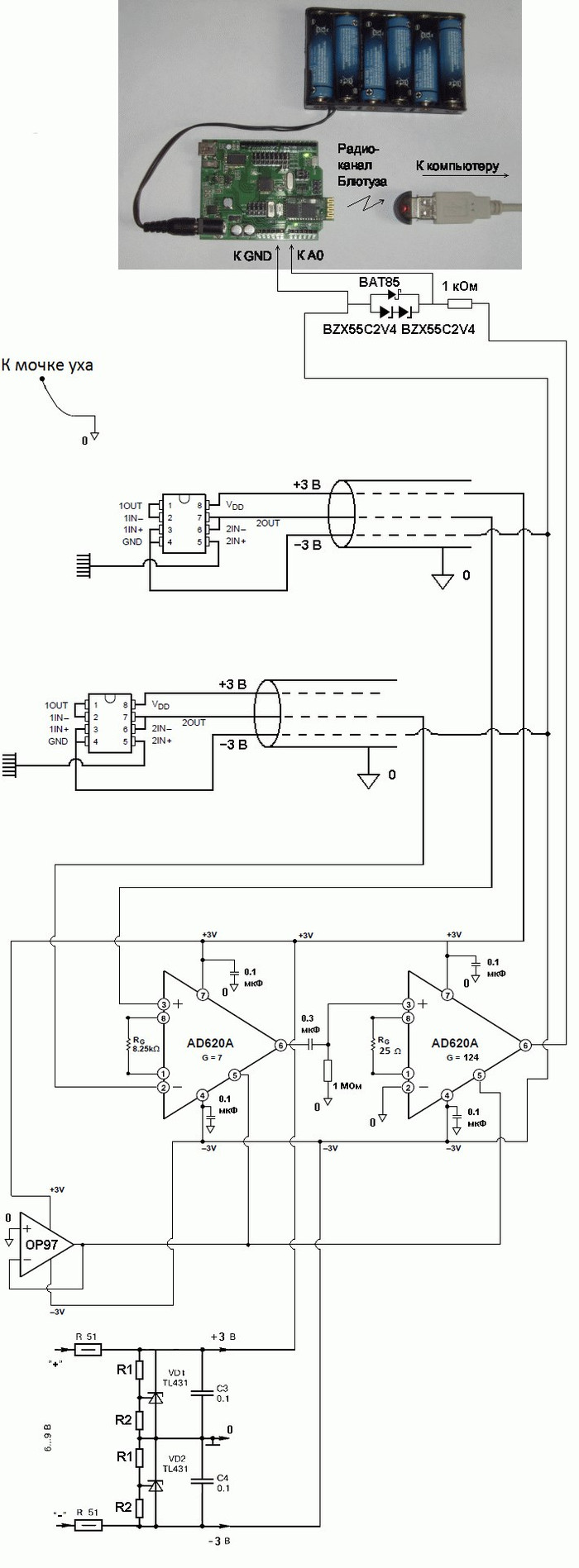

Если изучить вот эту http://uazu.net/eeg/ae.html страницу то можно сразу понять как. По сути мы делаем мощный усилитель, прямо как описано в даташите на AD620 (мощный инструментальный усилитель), хитрый сухой датчик и подключаем всё это к аналоговому входу ардуины.А дальше просто читаем сигнал .

Электроэнцефалограф по сути отличается от электрокардиографа лишь просто большим коэффициентом усиления. У электрокардиографа коэффициент усиления порядка 1000 , у энцефалографа он должен быть как минимум порядка 20000.

Для этого в соответствии с рекомендациями даташита на AD620 по поводу изменения коэффициента усиления AD620 заменим резистор в 400 Ом задающий коэффициент усиления второго ОУ на резистор порядка 25 Ом. Тогда коэффициент усиления второго ОУ станет около 2000, а коэффициент усиления всей схемы 7*2000=14000. Теоретически этого уже достаточно, правда есть “небольшая” закавыка. Мы, конечно же, можем теперь снимать электроэнцефалограмму при помощи этой схемы, но для этого клиента придётся побрить наголо!

Конечно же, вариант с бритьём наголо для большинства неприемлем. Поэтому придётся доработать наше устройство следующим образом. Во-первых, мы должны применить электроды, которые бы благополучно достигали кожу головы даже при наличии на ней волос. То есть электроды должны быть чем-то типа массажной расчёски. Делать мы такую “расчёску” будем при помощи так называемых штырьковых соединителей.

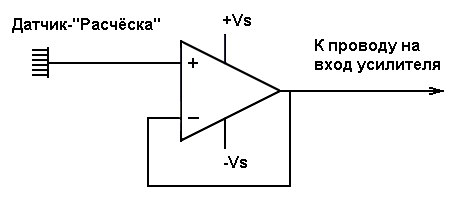

Далее необходимо все короткие штырьки закоротить между собой и присоединить к проводу, который потом будет вести к входу усилителя. Длинные штырьки будут контачить с кожей головы. Казалось бы, что задача изготовления электрода для подключения к голове решена. Однако тут возникает следующая проблема. Дело в том, что сопротивление кожа-электрод в такой схеме резко повышается. Если у электродов для снятия ЭКГ это сопротивление не выше 5...100 кОм, то у штырьковых электродов из-за малой площади контакта штырьков с кожей это сопротивление подскакивает до 1 Мом и более. При этом сопротивление провода, к которому подключён электрод, всего лишь несколько Ом. Практика показала, что огромное сопротивление датчика-электрода на коже головы, подключённое к входу усилителя, чьё сопротивление мало относительно сопротивления кожа-электрод, приводит к полной неработоспособности схемы, что выражается в том, что полезный сигнал буквально тонет в шумах. Чтобы от этого избавиться в схему ставят, для так называемого согласования повторитель, у которого входное сопротивление стремится к бесконечности, а выходное к нулю. Таким образом, схема сопряжения датчика-“расчёски” с проводом должна иметь вид схеме.

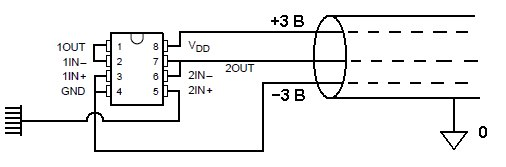

В качестве ОУ для построения повторителя берём TLC272. В микросхеме TLC272 на самом деле два усилителя, а нам нужен лишь один. На этой уже схеме видно как это реализовано полностью. Важный момент - провода должны быть экранированы,а экран занулен!

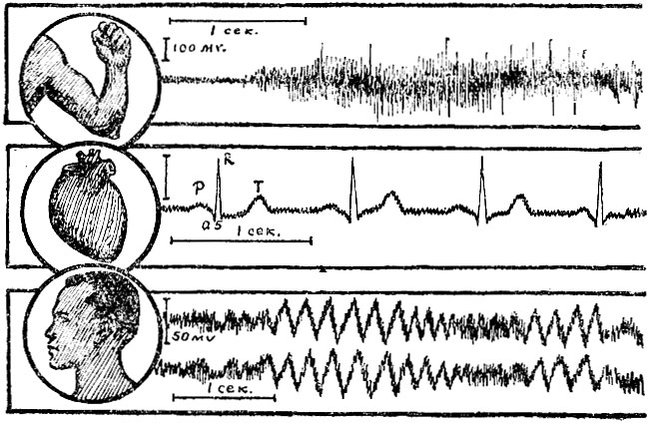

Само собой всю схему нужно настраивать и калибровать, но она точно работает . С электрокардиографом всё достаточно очевидно – электрокардиограмма имеет достаточно специфический и легко узнаваемый вид.

Поэтому там практически сразу видно работает система или нет. Есть периодические всплески определённого вида формы соответствующие ударам сердца – значит, система работает, нет – ищем ошибку в схеме. С энцефалографом сложнее.

Вообще наша цель – как минимум обнаруживать на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) альфа-ритм, а как максимум – бета-ритм. Это будет 100% успех. Амплитуда всех остальных ритмов обычно не слабее бета-ритма.

Однако прежде чем выполнить задачу-минимум рекомендуется обратить внимание на следующие более сильные сигналы. Во-первых, энцефалограмма (ЭЭГ) достаточно сильно и явно меняется, если начинаем гримасничать. Отсюда первый тест: начинаете гримасничать и смотрите – меняется ли что-либо на энцефалограмме в соответствии с изменением вашей мимики. То есть электрические импульсы при напряжении мышц (в нашем случае лицевых) – достаточно сильный сигнал различимый на энцефалограмме. Следующий сильный сигнал, проявляющийся на ЭЭГ это реакция на сглатывание.

То есть, сглатываем и смотрим – поменялось ли явно что-либо на ЭЭГ в соответствии с этим видом движении. Каждый раз меняется, когда сглатываете, можете себя поздравить – ваше устройство хотя бы на этом уровне уже точно работает. Следующий сигнал, различимый на ЭЭГ – реакция на поднятие с усилием вверх глаз. Следующий более слабый сигнал – реакция на моргание. Причём на моргание не с усилием, а обычное практически незаметное моргание, которое делают наши глаза каждые несколько секунд. Проявляется это на ЭЭГ в виде достаточно амплитудных и коротких импульсов – каждый раз, когда моргаете. Если ваш прибор фиксирует импульсы от такого вот слабого моргания, то, скорее всего, вы можете теперь попытаться обнаружить и альфа-ритм. Альфа-ритм обнаруживаем следующим образом. Во-первых, для его обнаружения лучше всего один из электродов крепить на затылок, а второй – на лоб. Во-вторых, альфа-ритм проявляется хорошо лишь в состоянии спокойной расслабленности с закрытыми глазами, в полутёмной комнате. В-третьих, это достаточно быстрый сигнал – от 8 до 13 Гц. Поэтому обнаружить его легче всего в записи – то есть нужно поставить вашу программу на непрерывную запись сигнала и лишь потом вы на записи сможете обнаружить данный сигнал. Он выглядит как достаточно явно выраженная синусоида с частотой от 8 до 13 Гц. Пропадает, когда начинаем о чём-то усиленно думать и возникает, когда находимся в состоянии расслабленного спокойствия.

Так по крайне мере можно хоть чуть откалибровать сиё устройство.

Спасибо за внимание

Не забываем что есть группы и дискорд, где можно прочитать про подобное или же задать вопрос.

https://vk.com/exomech