А как хитрили вы?

В музыкальную школу обычно идут в первый класс параллельно с общеобразовательной. На обучение отводится 5-7 лет.

Ты вот в 6-7 лет только писать учишься, а в 13-14 должен уже сдавать экзамены по сольфеджио, муз. литре, прочим дисциплинам, а ещё и играть как бог своими маленькими пальчиками на выпускном концерте.

Вот что реально может 7-миклассник?

Как могут крохотные извилины в голове запомнить всю теорию музыки, если там вся оперативка в мультиках?

Вот и я +- из той же оперы. Безусловно, вернуть меня назад - я бы впитывала каждую минуту каждого урока. Но в детские годы - оно мне было не надо.

Музыкалку надо было заканчивать, но понимание находилось на уровне "дай бог повезёт и не отчислят".

Хитрожопость - вкл.

На экзамене по сольфеджио (для меня это был самый сложный экзамен) было что-то вроде билетов с заранее известными вопросами.

Со своей учительницей по специальности (у меня это была домра) мы подготовили все ответы и осталось дело за малым - всё это запомнить.

Опять же повторюсь, оперативка занята и действие выполнить было невозможно.

Переходим к плану Б.

Я купила учебники по сольфеджио с упражнениями (а ими можно было пользоваться на экзамене) и написала настолько микроскопические шпоры, что если бы надо мной стоял экзаменатор, он бы с трудом заметил их (просто надо было знать куда смотреть).

Если вкратце, я все обклеила скотчем и сделала у шпор прозрачный фон (под краном убрала остатки бумаги и остались только чернила).

Та-дам, учебник (полный шпор) - готов!

После моей успешной сдачи (прикиньте), этот учебник пошел по рукам и на каком-то человеке спалился. Но это уже совсем другая история.

Учебник изъяли, и в качестве трофея несколько лет он красовался на полке у преподавателя. Но главное - цель выполнена и музыкалка была окончена.

А вы как-нибудь наегоривали систему?))

Наш первый комикс

Друзья! Я владелец небольшой частной музыкальной школы. Развитие идет и это прекрасно, а еще я просто помешан на всяком мерче, неважно, свой это или чужой. Очень люблю, когда подходят к этому вопросу крайне творчески :)

Как то летом, в книжном магазине, я наткнулся на полку с комиксами. Неужели они еще выпускаются? 😂 В последний раз я читал их в девяностые, еще в школе. Да их и много разных еще, не только Марвел, практически на любую тематику! Ок! Значит нужно создать свой! 😃 И началась работа, надо было придумать своих главных героев, или супер героев. Меня так втянуло в этот процесс, что он перерос в масштабный проект! Сейчас комикс выпущен и уже продаётся у нас в школе, в некоторых интернет магазинах,и со следующей недели на полках книжных магазинов у нас в городе. Предлагаю, Вам, мои дорогие друзья, ознакомиться с нашими персонажами, ничего не предлагаю купить, просто делюсь таким радостным, для меня событием. Да, и кстати, поскольку это не коммерческий проект, то все вырученные средства, я буду направлять в фонд общества глухих. Смотрите, читайте, критикуйте, если первые страницы понравятся, выложу остальные 😉

Всем добра, любви, весны! Любите музыку так, как любим ее мы)

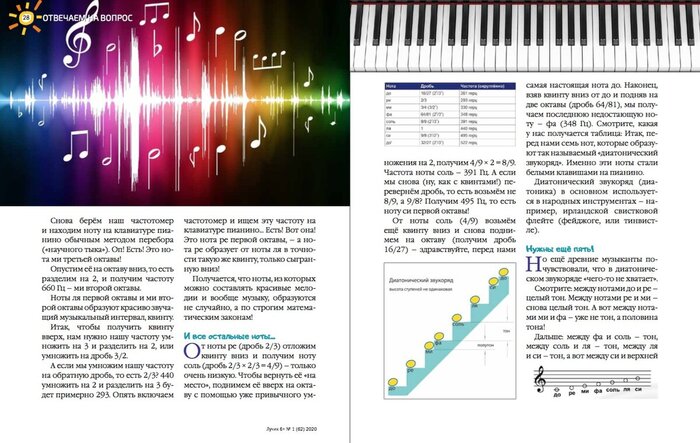

Почему в музыке семь нот?

Начнём с того, что у каждого музыкального звука на фортепиано есть физическая характеристика – частота, а измеряется она в особых единицах – герцах (Гц). Для измерения частоты используется специальный физический прибор – частотомер или осциллометр, то есть «счётчик колебаний». Или можно скачать на смартфон маленькое бесплатное приложение «Тюнер и метроном». Нажимаем на кнопочку «Тюнер» – и пожалуйста, вот вам прекрасный частотомер для экспериментов со звуком!

Первый эксперимент: что такое октава?

Если поднести частотомер к пианино, и нажать на клавишу «ля» первой октавы, то прибор покажет нам на экранчике частоту 440 Гц (если, конечно, пианино настроено и исправно).

А теперь нажмём на клавишу «ля» второй октавы – прибор покажет нам частоту 880 Гц. Как любопытно, правда? Ведь 880 – это 440, умноженное на 2! Может быть, это совпадение?

Нажмём на клавишу «ля» малой октавы и снова посмотрим на экранчик тюнера. Он тут же покажет нам частоту 220 герц. А 220 – это 440, разделённое на 2!

Значит, не совпадение, а строгая закономерность...

Если мы продолжим наши эксперименты с нотами «ля» по всей клавиатуре пианино, получим такую вот таблицу частот:

«Ля» контроктавы – 55 герц

«Ля» большой октавы – 110 герц

«Ля» малой октавы – 220 герц

«Ля» 1-й октавы – 440 герц

«Ля» 2-й октавы – 880 герц

«Ля» 3-й октавы – 1760 герц

Смотрите, мы открыли один из самых главных законов теории музыки: частота нот на расстоянии одной октавы отличается ровно в два раза.

Хотите ноту на октаву выше? Умножьте частоту на 2. Хотите ноту на октаву ниже? Разделите частоту на 2. Хотите ноту на две октавы выше? Умножаем частоту на 4, легко и просто!

Второй эксперимент: что такое квинта?

Итак, если умножить частоту на 2, получим октаву вверх. А что будет, если умножить частоту на 3?

Снова берём ноту «ля» 1-й октавы, частота равна 440 Гц. 440 умножить на 3 равно 1320. Какая это будет нота? Снова берём наш частотомер и находим ноту на клавиатуре пианино банальным методом перебора («научного тыка»). Оп! Есть! Это нота «ми» третьей октавы!

Опустим её на октаву вниз, то есть разделим на 2, и получим частоту 660 Гц – «ми» второй октавы.

Ноты «ля» первой октавы и «ми» второй октавы образуют красиво звучащий музыкальный интервал, квинту.

Итак, чтобы получить квинту вверх, нам нужно нашу частоту умножить на 3 и разделить на 2, или умножить на дробь 3/2.

А если мы умножим нашу частоту на обратную дробь, то есть 2/3?

440 умножить на 2 и разделить на 3 будет примерно 293. Опять включаем частотомер и ищем эту частоту на клавиатуре пианино... Есть! Вот она! Это нота «ре» первой октавы – а нота «ре» образует от ноты «ля» в точности такую же квинту, только сыгранную вниз!

Получается, что ноты, из которых можно составлять красивые мелодии и вообще музыку, образуются не «сами по себе», не случайно, а по строгим математическим законам!

Древнегреческий философ и математик Пифагор одним из первых сделал это открытие. В те времена (VI век до нашей эры) люди уже придумали множество самых разных музыкальных инструментов, однако общих стандартов тогда не было – каждый музыкант мастерил для себя инструмент сам. Кто-то делал пять струн, кто-то – семь, кто-то – десять. И каждый настраивал струны своего инструмента так, как ему нравилось.

Рассказывают, что как-то раз Пифагор прогуливался в окрестностях города и неожиданно услышал звуки молота из близлежащей кузницы. Кузнецы работали в четыре молота, и при ударах об железо молоты издавали четыре консонанса – то есть красивых, «согласных» между собой звука. Если перевести ноты, которые издавали молоты при ударах, на язык современной музыки, получились бы ноты «до», «фа», «соль» и верхнее «до».

Пифагор невероятно удивился, зашёл в кузницу и попросил кузнецов продать ему эти молоты. Вернувшись домой, Пифагор тщательно взвесил все четыре молота. Каково же было его изумление, когда обнаружилось, что вес молотов соотносился как целые числа: 6, 8, 9 и 12!

Таким образом, относительно самого тяжёлого молота вес остальных представлял собой простые дроби: 1/2, 2/3 и 3/4. При этом получались те самые консонансы, то есть красиво звучащие интервалы: октава (1/2), квинта (2/3) и кварта (3/4)...

Продолжаем эксперимент

От ноты «ре» (дробь 2/3) отложим квинту вниз, и получим ноту «соль» (дробь 2/3 х 2/3 = 4/9) – только очень низкую. Чтобы вернуть её «на место», поднимем её вверх на октаву с помощью уже привычного умножения на 2, получим 4/9 х 2 = 8/9. Частота ноты «соль» – 391 Гц. А если мы снова (ну, как с квинтами!) перевернём дробь, то есть возьмём не 8/9, а 9/8? Получим 495 герц, то есть ноту «си» первой октавы!

От ноты «соль» (4/9) возьмём ещё квинту вниз и снова поднимем на октаву (получим дробь 16/27) – здравствуйте, перед нами самая настоящая нота «до». Наконец, взяв квинту вниз от «до» и подняв на 2 октавы (дробь 64/81), мы получаем последнюю недостающую ноту – «фа» (348 гц). Смотрите, какая у нас получается таблица:

«До» – дробь 16/27 – частота 261 герц

«Ре» – дробь 2/3 – частота 293 герц

«Ми» – дробь 3/4 – частота 330 герц

«Фа» – дробь 64/81 – частота 348 герц

«Соль» – дробь 8/9 – частота 391 герц

«Ля» – 1 – частота 440 герц

«Си» – дробь 9/8 – 495 герц

«До» – 32/27 – частота 522 герц

Итак, перед нами все семь нот, которые образуют так называемый «диатонический звукоряд». Именно эти ноты стали «белыми» клавишами на пианино.

Диатонический звукоряд (диатоника) в основном используется в народных инструментах – например, ирландской свистковой флейте (фейджоге, или тинвистле).

Но, исполняя музыку на различных инструментах, древние музыканты пришли к выводу, что семи нот им всё-таки мало, что в диатоническом звукоряде «чего-то не хватает».

Звуковые расстояния между нотами были на слух явно разными: между нотами «до» и «ре» – целый тон. Между нотами «ре» и «ми» – снова целый тон. А вот между нотами «ми» и «фа» – уже не тон, а половина тона!

Дальше: «фа-соль» – тон, «соль-ля» – тон, «ля-си» – тон, а вот между «си» и верхней «до» – опять не тон, а только половинка!

И тогда музыканты решили «дополнить» диатонический звукоряд дополнительными (по-латыни «альтерированными») звуками, вставив их на те места, где расстояние между «обычными» нотами составляло целый тон:

1) между «до» и «ре»

2) между «ре» и «ми»

3) между «фа» и «соль»

4) между «соль» и «ля»

5) между «ля» и «си»

Как видите, всего получилось пять дополнительных нот, именно они и превратились в чёрные клавиши фортепиано! Вместе с дополнительными нотами (5 нот) диатонический звукоряд (7 нот) превратился в так называемый хроматический (12 полутонов).

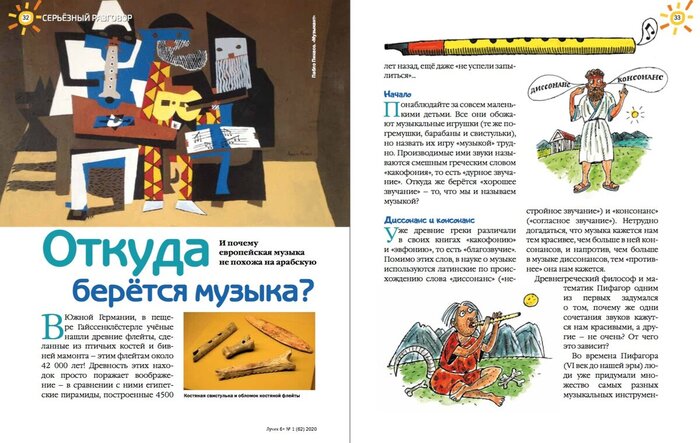

А почему арабская музыка так сильно отличается на слух от европейской?

Потому что в ней не 12 полутонов, а 24 четвертьтона! Об этом мы тоже рассказывали в журнале «Лучик». И ещё: почему современники подсмеивались над Генделем? Почему Бах и Моцарт не считали скрипки Страдивари лучшими? Почему саксофон – деревянный духовой инструмент? Как африканские пигмеи играют на «водяном барабане»?

И кстати, о чёрно-белых клавишах!

Самые древние клавиатуры для клавишных инструментов часто вообще не красили. Однако со временем появилась мода основные клавиши красить в один цвет, а дополнительные – в другой. Причём, что интересно, сперва те клавиши, которые мы называем «белыми» (основные), часто были не белыми, а чёрными! А дополнительные (то есть «чёрные») были, наоборот, белыми! Посмотрите на этот старинный клавесин, построенный в Париже в 1683 году – клавиатура у него раскрашена «шиворот-навыворот»!

Окончательно привычный нам внешний вид клавиатуры фортепиано утвердился только к началу XIXвека – тогда все мастера стали делать «белые» клавиши белыми, а «чёрные» – чёрными. Однако является ли такая раскраска обязательной, принципиально важной? Честно говоря, нет.

Взгляните на этот ультрасовременный вариант «пианино» – ROLI Seabord Grand. У него не просто все клавиши чёрные, а ещё и образуют единую гладкую игровую поверхность, где вообще нет отдельных клавиш для нажатия!

Мы в "Телеграм": https://t.me/luchik_magazine

Бесплатно скачать и полистать номера журнала "Лучик" можно по ссылке: https://lychik-school.ru/archive/

Формализм, жёлтая рубашка и эксперимент в метро

"Чем соната отличается от концерта?"

Вопрос читателя

"Вот вопрос... Вы же убиваете меня этим вопросом!.."

Ну ладно. Начнём с таких понятий, как форма и формализм.

С формой я познакомился в шесть лет, когда пошёл в музыкальную школу. Заниматься можно было в чём угодно, а вот на концерты и экзамены надо было обязательно надевать нарядную форму. Лакированные сандалии, чёрные бархатные шорты, белые колготки, белую рубашку и – о ужас! – огромный блестящий бант на грудь.

Мне этот костюм (особенно бант) решительно не нравился. Учительница объясняла, что «ты должен быть одет, как настоящий артист» и «почувствовав себя настоящим артистом, ты непременно сыграешь лучше». Я учительнице верил – и не верил одновременно. Потому что никаким артистом я себя не чувствовал, а чувствовал какой-то ряженой куклой. И что в обычных джинсах и свитере сыграл бы точно так же, а может, и лучше.

С формализмом я познакомился в той же музыкальной школе, в четвёртом классе. Я доставал ноту «до» третьей октавы, и меня сделали солистом хора. Петь мне очень нравилось. А потом был большой концерт к какому-то празднику, и нам было велено прийти в белых рубашках. А я из своей сильно вырос, и пришёл не в белой рубашке, а в жёлтой. Учительница страшно накричала на меня и выгнала из зала, сказав, что солировать будет Лёша Никитин, мой приятель и одновременно соперник. Я спустился в раздевалку, забрал пальто и ушёл домой. И на хор больше не ходил.

Формализм в искусстве – вещь страшная. Скажем, приходит в редакцию поэт Пушкин и говорит:

– Здравствуйте! Я тут стихотворение написал, «Я помню чудное мгновенье».

А ему в ответ:

– У вас, Александр Сергеевич, отступ первой строки от края листа три сантиметра, а надо пять. И вообще, у вас пиджак застёгнут не на ту пуговицу. Так что никуда ваше стихотворение не годится, до свидания!

Я не хочу сказать, что форма, стандарт, шаблон – это всегда плохо. Нет. Иногда это замечательно – скажем, в производстве болтов и гаек. Но когда наши соседи в Евросоюзе начинают принимать стандарты длины и кривизны огурцов (вырастил огурец «не той формы» – не дадут продать), это, уж извините, никуда не годится.

Вот теперь можно ответить на вопрос уважаемого читателя: чем отличается соната от концерта? (Кстати, спасибо вам за этот вопрос.)

Да ничем! С точки зрения нормального человека – абсолютно ничем. Концерт – произведение академической музыки для одного или нескольких инструментов. И соната – произведение академической музыки для одного или нескольких инструментов. В концерте три части. И в сонате тоже три части. В концерте первая часть быстрая, вторая медленная, третья снова быстрая. И в сонате первая часть быстрая, вторая медленная, третья снова быстрая!

И ни один нормальный человек, услышав впервые незнакомое классическое произведение, не сможет сказать наверняка, что прозвучало – концерт или соната.

«Но соната – она обязательно для какого-то одного инструмента, а концерт – он обязательно для какого-то инструмента с оркестром!» – скажет кто-то... Да бросьте. Скажем, в той же музыкальной школе многие юные скрипачи играют си-минорный концерт для скрипки и фортепиано Оскара Ридинга. Нет там никакого оркестра и не было.

И наоборот, у Альфреда Шнитке есть такое произведение, как «Соната для скрипки и камерного оркестра».

Кто-то может предположить: «Концерт длинный, а соната короче» – и тоже ошибётся. Та же «Апассионата», то есть соната номер 23 Бетховена, звучит около двадцати минут (все три части).

А типичный концерт Вивальди для скрипки – те же самые три части – звучит около десяти минут.

Но бывает и наоборот. В общем, длительность звучания тут никакой роли опять же не играет.

Но это всё – с точки зрения нормального человека.

А вот если бы мы задали этот вопрос профессору консерватории, то он бы стал рассказывать про «сонатную форму», в которой обязательно должны быть экспозиция, разработка и реприза, а в экспозиции должны быть главная партия, связующая партия, побочная партия и заключительная партия, и что главная и заключительная партии всенепременно должны быть в основной тональности, а побочная – в доминантовой...

У вас уши ещё в трубочку не свернулись, нет? Если нет, профессор добавит, что в концерте чаще всего используется сонатная форма с двойной экспозицией...

«Что это за муть, что за бред? – спросите вы. – Где понятное объяснение?» Ну, по большому счёту да, муть и бред. И вообще – великий французский драматург Жан-Батист Мольер говорил на эту тему самую правильную в мире вещь:

Все эти правила представляют собою сущий вздор и существует только одно-единственное правило – надо писать талантливо!

Но музыка – это очень древнее искусство, очень консервативное, и некоторые музыканты (и просто люди, любящие музыку) иногда просто до тошноты обожают весь вот этот вот формализм. И могут писать толстые книжки, в которых будут долго и подробно объяснять, почему «Шахерезада» Римского-Корсакова – это именно симфоническая сюита, а не «просто симфония». Или чем хардкор отличается от металкора, а металкор – от кроссовер-трэша. Или чем гангста-рэп отличается от фристайл-рэпа, а джаз-фанк от сити-фанка, и почему итало-диско это «круто», а евро-диско это «отстой»...

Ну, а если нужно «простое объяснение» – тогда так. Включаем телевизор, канал «Культура», и:

Если на экране видим симфонический оркестр и дирижёра – это наверное симфония. Хотя необязательно: может быть и увертюра, и симфоническая сюита, и даже просто вальс Штрауса.

Если видим симфонический оркестр, дирижёра и солиста (за роялем, или со скрипкой, или с виолончелью, или двух солистов, или даже трёх) – это скорее всего концерт.

Если видим одного пианиста, или скрипача и пианиста, или какого-то другого музыканта и пианиста, и произведение длинное – это может быть соната. Хотя может быть и концерт. Или вариации. Или рондо. Или что угодно!

Если на экране видим двух скрипачей, альтиста и виолончелиста – это струнный квартет. Что они играют – да пёс его знает, снова всё что угодно.

Если на экране видим одинокого скрипача (без пианиста, оркестра и так далее) – то на сегодняшний день 99.99% вероятности, что это будет либо партита си-минор Баха, либо каприсы Паганини (шучу, но в каждой шутке сами знаете...).

А вообще, не заморачивайтесь на эту тему. Мы как-то рассказывали в «Лучике» про жестокий, но очень показательный эксперимент, который провели американский журналист Джин Вейнгартен и выдающийся скрипач Джошуа Белл.

Белл (к тому моменту уже мировая звезда) оделся «по-простому» («не в белую рубашку»), взял свою скрипку (работы мастера Антонио Страдивари, стоимостью 14 миллионов долларов) и стал играть партиту Баха (вторую, ре-минор) в подземном переходе метро. Вот это событие зафиксировано на видео:

И те самые люди, которые наверняка знают, чем концерт отличается от сонаты, которые отдавали огромные деньги за билеты на концерты Белла, те самые люди, которые с одухотворёнными лицами рассказывают друг другу о том, «как прекрасна классика», – проходили мимо. Видеокамера зафиксировала всё до мелочей: за 45 минут мимо скрипача прошло 1097 человек, только семь из них остановились послушать музыканта, и только одна женщина узнала его...

В общем, друзья, слушайте музыку, наслаждайтесь музыкой, любите музыку – но, ради Бога, не ставьте форму выше содержания!

С любовью,

журнал "Лучик"

Познакомиться с журналом, бесплатно скачав и полистав разные номера журнала, можно здесь: https://www.lychik-school.ru/archive/

Выписать журнал с доставкой в почтовый ящик – на сайте Почты России

Канал "Лучика" в "Телеграм": https://t.me/luchik_magazine

Страница "Лучика" "ВКонтакте": https://vk.com/lychik_magazine

Скрипка и спорт

Передо мной стоял пульт с нотами, справа аккомпаниатор за фортепиано; скоро итоговый экзамен и нужно играть концерт от начала до конца, а потом повторно наизусть. Я взял скрипку, распушил пальцы над струнами и поставил смычок в исходное положение, через мгновение после вступления зазвучала скрипка, и в тот момент, когда я почувствовал мелодию, вдруг раздался голос: «Стоп, руки зажатые, фальшивишь, не попадаешь в темп». Целый год одни и те же разговоры про скованность и зажатость, но самый всплеск эмоций был, когда учительница попросила остановиться, положить мою руку на ее, чтобы скинуть то самое напряжение и в это момент она увидела небольшие шишки на кентусах- последствия отжимания на кулаках на голом полу во время тренировки. Кто сказал, что скрипач не может заниматься контактным спортом? Она считала, что это недопустимо, я считал иначе.

Вечером, когда возвращался домой со скрипкой в футляре, был очередной забег до подъезда. Дворовые пацаны, увидев меня в парке, припустились следом, чтобы заставить играть, и при этом, они, как дураки, ржали, извините, во всю глотку, аж было противно. Такое уже имело место, и мне приходилось быть очень внимательным, чтобы вовремя среагировать. Футляр мешал бежать, но главное- добраться до моста, а там уже не их территория, отстанут. На это раз все закончилось удачно.

В городе мальчиков-скрипачей можно было пересчитать по пальцам, нас знали в лицо, но данная популярность не добавляла уважения, особенно со стороны ряда одноклассников. Был один у нас товарищ в классе, который перед уроком подходил сзади и исподтишка толкал в затылок так, чтобы лоб ударялся о парту. Это вызывало всеобщий дурацкий смех, а он начинал надираться и предлагал после уроков выйти и грозил сломать скрипку.

У меня в музыкалке был старший товарищ, с которым мы часто вместе ходили домой, он то мне и посоветовал заняться спортом и подсказал куда и к кому подойти. Меня сразу взяли, очень понравился тренер, да и ребята были дружные. Через три месяца занятий я стал ощущать большую уверенность в себе, а через полгода очередная попытка моего одноклассника толкнуть в затылок провалилась, и он при этом был сбит с ног и упал в проход между партами, что так же вызвало всеобщий смех и настороженность. Было решено выяснить отношения в конце дня в коридоре перед мастерскими, где проходили уроки труда.

Началось с того, что он схватил меня за грудки и попытался ударить по лицу, но не попал. Началась борьба, нас подняли, и мой противник начал махать руками во все стороны, пытаясь безуспешно меня сбить. В какой-то момент я почувствовал, что он устал, тяжело дышит, и, выбрав нужную дистанцию, выстрелил правым боковым через руку точно в челюсть. Он упал и несколько секунд не мог прийти в себя. Ногами лежачего было бить запрещено. Его товарищи начали его поднимать, но продолжить он не смог, хотя на словах грозился, что закопает. Повторно он получил через несколько дней в коридоре, упав на портфели и с этого момента вел себя аккуратно. Потом было еще несколько поединков с другими, и в один они меня поймали во дворе целой компанией, били ногами по футляру, затем повалили, двое держали, третий натирал уши.

Их радость длилась совсем недолго. С двумя моими товарищами из секции мы пришли во двор, была схватка один на один, и когда мой противник был повален на землю, остальные, поняв, что пахнет жареным, просто пустились в рассыпную, а этот друг был награжден хорошей сливкой за нос.

Музыкальную школу я, тем не менее, успешно закончил, о чем не жалею, а спортом продолжил заниматься вплоть до поступления в институт и до сих пор уверен, что скрипач должен уметь постоять за себя и одно другому никак не мешает и даже наоборот.

Вьетнамские флэшбэки

Телеграм - Три мема внутривенно