17 редкоземельных металлов (РЗМ) — это дорогие и востребованные элементы, без которых невозможно создание наукоёмких технологий в медицине, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, зелёной энергетике, а также в аэрокосмической и оборонной отраслях. Их даже называют «витамины промышленности», потому что они всё делают лучше, прочнее, долговечнее, устойчивее. Почему же эти элементы называют «редкими», если их добывают тоннами? Вместе с доктором технических наук, заведующим кафедрой цветных металлов и золота НИТУ МИСИС Вадимом Тарасовым сейчас разбёремся, откуда вокруг них такой ажиотаж.

Кто первый нашёл редкоземельные металлы и почему их добыча такая дорогая?

РЗМ — это, как правило, электропроводные и пластичные металлы серебристо-белого цвета. Несмотря на название, эти элементы разбросаны в земной коре повсюду, просто они не попадаются в концентрированной и экономически выгодной форме. Термин «редкоземельные» (от лат. terra rara) был ввёден в обиход в 18 веке, когда РЗМ были обнаружены как компоненты сложных оксидов, которые в то время назывались «землями» (от лат. terra), ну а «редкими» (от лат. rara) их прозвали, поскольку никогда раньше не видели и считали не распространёнными.

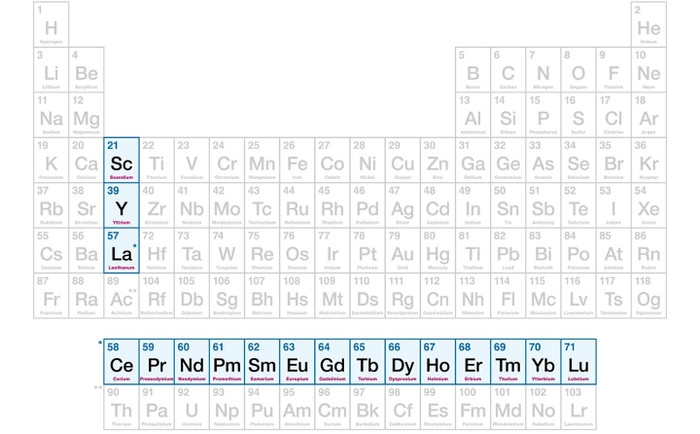

В науке есть схожее по звучанию понятие, но путать их не надо. Есть распространённые, но труднодобываемые редкоземельные металлы — группа из 17 элементов: скандия, иттрия и 15 лантаноидов (лантан, самарий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий).

А есть 18 редких металлов, которые и правда почти не встречаются в земной коре. Четыре из них можно получить после обогащения руд: бериллий, ниобий, литий, тантал. Ещё 14 называют попутными микрокомпонентами — рассеянными редкими металлами и 5 радиоактивных редких металлов.

Финский химик Юхан Гадолин в 1794 году открыл первый химический элемент группы редкоземельных металлов — иттрий — в минерале иттербите, позже переименованном в гадолинит. А сам минерал обнаружили шахтеры шведской деревни Иттерби, отсюда и название.

Вообще, добыча и переработка РЗМ очень дорогая, так как их часто обнаруживают рассеянными в низких концентрациях. Чтобы получить большое количество вещества, требуются огромные ресурсы и крупномасштабные операции. Очистка редкоземельных элементов тоже энергоёмкий и химически сложный процесс, где задействованы вредные вещества, такие как концентрированные кислоты. Да и сама руда, из которой они добываются, часто содержит радиоактивный торий и уран.

Некоторые редкоземельные металлы ведут себя крайне непредсказуемо. На воздухе при комнатной температуре они медленно тускнеют, а при контакте с холодной водой образуют гидроксиды и выделяют водород. При взаимодействии с паром они быстро превращаются в оксиды, а при нагреве до 500 °C самовозгораются. Подобное разнообразие состояний превращает их переработку и хранение в технологически сложную задачу.

На фоне своих «соседей» по элементной таблице особо выделяется прометий. Это нестабильный радиоактивный элемент, он практически не встречается в природе, а производится лишь в ядерных реакторах. В 1920-х гг. итальянские учёные заявили, что открыли новый 61 элемент — флоренций, а в Иллинойсском университете США объявили, что 61 элемент — это иллиний. Но все оказались неправы. В 1945 г. химики Д. Маринский, Л. Гленденин и Ч. Кориэлл получили новое вещество из продуктов деления урана, и спустя 5 лет за № 61 закрепилось имя «прометий». Благодаря чистому бета-излучению он использовался в радиоактивных батарейках, вакуумных контактах (герконах), а сейчас исследуется как замена актиния в противораковых препаратах. На Земле содержится всего лишь несколько сотен граммов этого элемента.

Какие редкоземельные элементы наиболее востребованы?

Наиболее востребованы в промышленности неодим, празеодим (дидим) и самарий — для создания мощных постоянных магнитов. Ещё эти металлы, а вернее их оксиды, улучшают свойства сверхпроводников, стекла и сплавов, используется в лазерах и для получения пигментов. Остальные РЗМ нужны для производства аккумуляторных батарей, специальных сплавов, ветрогенераторов, ядерных реакторов, катализаторов в нефтепроме, жидкокристаллических дисплеев, радаров, керамики и т. д.

Магниты на основе неодима и самария являются самыми мощными. Они широко применяются во многих отраслях науки и техники, а также в быту: в магнитно-резонансных томографах, металлоискателях, жёстких дисках для компьютеров и др. Без них невозможно представить альтернативную энергетику, ведь РЗМ содержащие магниты — ключевой компонент электродвигателей и генераторов ветряных турбин. Благодаря высокой силе сцепления с металлами РЗМ содержащие магниты могут удерживать предметы, которые превышают их собственный вес в 100 раз. Неодимовые магниты, кстати, можно найти в домашних аксессуарах, они используются в креплениях для штор, держателях ножей, магнитных застёжках сумок или даже в игрушках (например, конструкторах типа Neocube).

У какой страны самый большой запас?

РЗМ встречаются по всему миру почти в половине месторождений. Значимое количество редкоземов содержится примерно в 250 минералах, но в качестве руд экономически целесообразны лишь некоторые из них: бастнезит, монацит, ксенотим, эвдиалит и лопарит. Кроме того, источником ценных элементов являются обогащённые глины. Церий, например, находится на 25-м месте по распространённости в мире, что ставит его на один уровень с медью. За ним следуют лантан и неодим; они встречаются в тех же объёмах, что и свинец.

Первое место по объёму добычи и поставкам редкоземельных металлов занимает Китай — здесь извлекают и перерабатывают от 65 до 80% всех РЗМ. Дальше в рейтинге: США, Австралия, Мьянма, но их суммарные запасы дают всего около 24%. Россия занимает 7 место по добыче. Единственным источником редкоземельного сырья в России является лопаритовый концентрат, производимый из руд Ловозерского месторождения в Мурманской области, который перерабатывается на Соликамском магниевом заводе.

В настоящее время годовая потребность российской экономики в редкоземельных металлах составляет около 2000 тонн, а концу 2026 года возрастёт до 10 000 тонн. Основными сферами потребления РЗМ в России являются: оптическое производство и полировальные порошки; производство катализаторов для нефтепереработки, химической промышленности, автокатализаторов; металлургия, производство керамики; лабораторные реактивы, а также фармацевтика, электроника, искусственные кристаллы, люминофоры, постоянные магниты.

На 2025 год Россия занимает 1% рынка редкоземельного сырья. По запасам РЗМ мы занимаем 2-е место в глобальном рейтинге с показателем в 28,5 млн тонн. Крупнейшие месторождения: Ловозерское месторождение (Мурманская область), Томторское месторождение (Республика Саха, Якутия), Холтосонское месторождение (Забайкальский край), Ковдорское месторождение (Мурманская область), Фёдорово-Панский массив (Мурманская область), Хибинская группа месторождений (Мурманская область). Изучением запасов редкоземельных металлов занимается Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья.

Где применяются редкоземельные элементы?

Знаете, почему некоторые смартфоны такие дорогие? Для их производства необходимы 9 редкоземельных элементов:

гадолиний — в дисплеях, динамиках и электронных схемах,

диспрозий — добавка в магниты электросхем для сохранения свойств при нагреве и температурных перепадах,

европий — для красного светящегося вещества дисплея,

иттрий — для дисплеев, светодиодов,

лантан — в электронных схемах, дисплее, шлифованном стекле, для оптических линз,

неодим — магниты в схемах и динамиках из сплава с железом и бором,

празеодим — добавка в неодимовые магниты, дисплей, динамик,

тербий — для зелёного люминесцирующего вещества на дисплее, в динамиках, схемах и вибрационном механизме для защиты мини-магнитов от высоких температур,

церий — для шлифованного стекла.

Можно ли заменить их более дешёвыми металлами? Конечно! Но это ухудшит цветовое отображение на дисплее, увеличит вес гаджета, снизит скорость работы и устойчивость к перегреву.

Тот же церий выделяют из смеси элементов процессами экстракции и хроматографии, а потом электролизом расплава CeF3 (фторида церия). Церий в быту применяется в каталитических покрытиях духовок и стёклах печей. При нагреве он ускоряет разложение жира и органических загрязнений, упрощая уход за техникой.

В течение многих лет иттрий и европий использовались в качестве люминофоров, которые помогали нам видеть красный цвет на ламповых телевизорах. Соединения гадолиния и тербия использовались для получения жёлто-зелёных люминофоров. При добавлении в состав очень небольшого количества этих редкоземельных элементов цвета на экране получались яркими и приятными для глаз.

Наиболее необычное применение РЗМ — в технологиях борьбы с контрафактом. Особые соединения редкоземельных элементов отражаются в ультрафиолетовом свете, благодаря чему они особенно полезны при выявлении поддельной валюты.

Лантан (La) улучшает оптические свойства стекла, уменьшая искажения. Его добавляют в линзы дорогих фотоаппаратов, биноклей и даже антибликовых очков. Оксиды церия (Ce) или лантана (La) иногда включают в солнцезащитные кремы для поглощения УФ-лучей.

Празеодим (Pr) используется в стеклах сварочных масок и специальных очках, блокируя вредное инфракрасное излучение. Иногда его добавляют в декоративное стекло для получения желто-зеленых оттенков.

Самарий (Sm) входит в состав сплавов для кремней зажигалок. Такие кремни долговечны и дают устойчивую искру даже после тысяч использований.

Некоторые ткани пропитывают соединениями РЗМ для УФ-защиты или антибактериальных свойств. Например, спортивная одежда может содержать церий (Ce) для нейтрализации запахов.

Иттрий (Y) повышает термостойкость керамики. Его добавляют в посуду, рассчитанную на экстремальные температуры, например, в формы для выпечки или горшки для медленного приготовления пищи.

Редкоземельные металлы окружают нас повсюду — от смартфонов до энергосберегающих ламп. Их необычные свойства делают бытовые устройства компактнее, эффективнее и долговечнее. Теперь вы узнали о них чуточку больше.