Хакатоны для чайников: что это и как к ним подготовиться

4 декабря в России отмечается День информатики — день рождения отечественной компьютерной науки. Эта дата выбрана неслучайно: именно 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета Министров СССР зарегистрировал авторское свидетельство №10475 — первый советский патент на автоматическую цифровую электронно-вычислительную машину (ЭВМ), созданную выдающимися учёными Исааком Семёновичем Бруком и Баширом Искандаровичем Рамеевым.

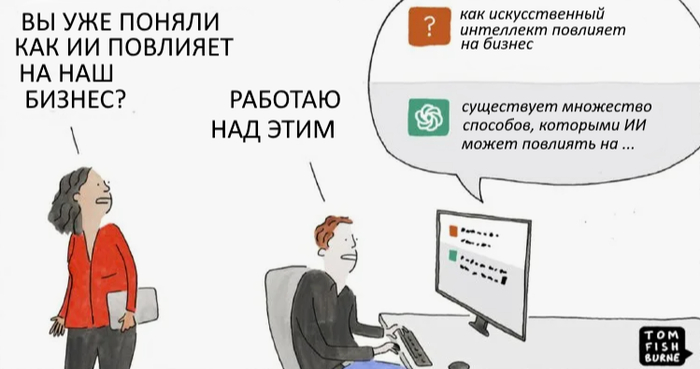

Сегодня информатика — это не просто школьный предмет, посвящённый методам и средствам обработки информации с помощью компьютера, а комплексная междисциплинарная область. Она охватывает фундаментальные исследования, теорию алгоритмов, разработку языков программирования, искусственный интеллект, компьютерные сети, базы данных, информационную безопасность и многое другое.

Цифровые технологии настолько плотно вошли в обиход, что без них уже невозможно представить повседневную жизнь.

О хакатонах

Из названия следует, что хакатон — это марафон, на котором хакеры объединяются для решения конкретной задачи. Обычно такие мероприятия длятся 48 часов, в течение которых участники разрабатывают прототипы продуктов (MVP) или услуг. Под «хакерами» здесь, конечно, подразумеваются не компьютерные взломщики, а просто креативные, талантливые программисты, желающие применить свои навыки на деле.

Хакатоны проводят крупные компании (Яндекс, Сбер, ВТБ и др.), госструктуры, благотворительные организации и вузы. Ежегодно только в России проходят десятки таких соревнований по самым разным направлениям: «Лидеры цифровой трансформации», Moscow Travel Hack, InnoGlobalHack, «Цифровой Прорыв», Nuclear Hack, Moscow City Hack, DEMHack и многие другие.

Для участников это уникальная возможность получить реальный опыт командной работы, расширить портфолио, обзавестись новыми контактами и при должной подготовке выиграть денежный приз (в крупных хакатонах от 500 000 до 1 000 000 рублей, а иногда и больше). Например, за последние 5 лет члены хакатон-клуба Университета МИСИС ITAM выиграли более 35 млн рублей.

А о том, как подготовиться, мы расскажем ниже.

1. Собственно, зачем?

Прежде всего ответьте себе на вопрос: зачем оно вам нужно? Причины могут быть разные, часть уже перечислили. Суть же в том, что разные хакатоны различаются тематически и рассчитаны на разные уровни подготовки, поэтому стоит выбирать тот, который лучше соответствует конкретно вашим целям и возможностям. От этого будет зависеть и стратегия подготовки.

2. Сильная команда — залог успеха

Если соберёте хорошую команду, то считайте, что полпути уже пройдено. На хакатонах лучше работать с опытными людьми, которых вы уже знаете.

Идеальная команда — это микс из разных специалистов. Комбинации могут разниться, однако часто нужны бэкенд- и фронтенд-разработчики, программисты, дизайнеры. Важно, чтобы каждый хорошо разбирался в своей области, а команда в целом покрывала основные направления разработки.

На хакатонах структура команд может варьироваться. В некоторых случаях количество участников вовсе ограничено. Есть и те, кто выступает один, но это тяжело и, скажем прямо, не слишком продуктивно.

3. Изучите тему и требования хакатона

Звучит очевидно, однако многие отсеиваютися именно на этом этапе.

Перед тем как зарегистрироваться, внимательно прочитайте описание хакатона. Понимание поставленных задач, технологий и критериев оценки проектов поможет вам сосредоточиться на нужных аспектах разработки. Изучите примеры решений, представленных на прошлых хакатонах: это даст вам представление о том, что в теории может сработать.

Иногда заказчик может составить задачу широко или, наоборот, слишком размыто. Ваша цель — понять не «что сделать», а «какую проблему решить». Этому поможет не только следовать ТЗ буквально, но и выстроить коммуникации с заказчиком.

Также внимательно изучите критерии оценки. Если 40% баллов дают за «инновационность», не делайте скучный клон существующего сервиса.

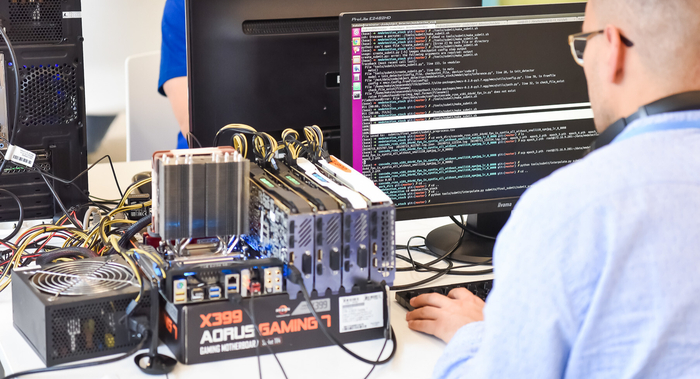

4. Подготовьте инструментарий

Хакатон — не время для первого знакомства с новым фреймворком. Попрактикуйтесь в работе с конкретными инструментами, которые планируете использовать. Не стесняйтесь прибегать к шаблонам, библиотекам и API. Всё это значительно ускорит процесс разработки.

Не забывайте про системы контроля версий. GitHub позволяет сохранять версии вашего продукта и откатываться к определенному коммиту, чтобы вносить изменения. Также члены вашей команды смогут работать над конкретными ветками функций. Затем вы можете взять эти ветки и объединить их в основной продукт после теста, чтобы убедиться, что всё работает как надо.

Внимание! Всегда проверяйте условия использования готовых библиотек. Если вы возьмёте решение с лицензией, запрещающей коммерческое использование, для корпоративного заказчика ваш проект станет юридически непригодным.

5. Есть ли у вас план, мистер Фикс?

Разработайте четкий план действий, который поможет эффективно реализовать проект за ограниченное время.

Хоть и нельзя заранее учесть каждую мелочь, план поможет продумать простые продукты и не переусердствовать со вторичным функционалом. Если времени настолько мало, что не до планирования, то просто продумайте ключевые идеи, которые помогут конечному пользователю, и работайте в режиме 20 на 80. Это именно то, что ищут компании и поможет им вас заметить.

6. Не бойтесь менять курс

Если в середине хакатона вы поняли, что выбранная идея слишком сложная или не решает задачу, меняйте её. Умение быстро перестроиться («сделать пивот») и выдать упрощённое, но рабочее решение ценится выше, чем упорство в реализации заведомо провальной стратегии. Не бойтесь «убивать» фичи, которые тянут команду на дно.

7. Подготовьтесь к защите проекта

Грамотно структурированная презентация важна не меньше, чем сам проект. Поэтому подготовку к защите стоит начинать заранее — чем раньше, тем лучше.

Структура презентации должна быть логичной: название проекта и команды, описание проблемы, ваше решение, демонстрация рабочего прототипа и перспективы. Не забывайте о визуальном оформлении: никто не станет читать полотна текста, а с графиков и диаграмм должна легко считываться информация.

Для спикера составьте последовательную речь, которая не будет повторять содержание слайдов.

Перед выступлением уточните у организаторов, можете ли вы показать видеодемонстрацию вашего решения либо прямо во время питча, либо ответов на вопросы. Потому что иногда скриншотов и слов недостаточно. Ну, а если можно продемонстрировать лайв-демо, то ещё лучше.

8. Нетворкинг и обратная связь

Хакатоны — отличная возможность получить фидбек от бизнес-заказчиков, менторов и инвесторов: заранее подготовьте вопросы и консультируйтесь. Общайтесь с другими командами: они могут предложить полезные решения или даже стать вашими будущими коллегами. Также не стесняйтесь обращаться к открытым ресурсам — Stack Overflow, GitHub, документации. Особенно ценны комментарии жюри.

Победа в хакатонах — это только начало пути, а накопленные опыт, связи и проекты заложат фундамент вашей будущей карьеры в ИТ.