Основания диалектики Пьера де ла Раме

Данная статья относится к Категории 🌌 История создания алгоритмов творчества

«Первое издание «Оснований диалектики» Пьера де ла Раме, вышедшее в Париже в 1543 г. вместе с другим его трудом «Обвинения против Аристотеля» (Ramus P. Dialecticae institutiones. Aristoteliсае animadversiones. P., 1543), где он подверг резкой критике «Органон» Аристотеля, сразу же привлекло к себе внимание ученого сообщества и сделало проблему метода предметом широкой дискуссии, которая не утихала вплоть до Декарта и которой Декартпридал второе дыхание.

Суть возражений, выдвинутых П. Раме в адрес Аристотеля, можно свести к следующему:

1) логика Аристотеля темна и непонятна, у него нет определения логики и чёткого разграничения её частей;

2) она чрезмерно искусственна и не соответствует реальной практике аргументации и исследования истины;

3) сам Аристотель нигде не придерживается тех правил, которые установил в «Аналитике»;

4) его тексты дошли в искажённом виде, а их единство сомнительно;

5) его учение о категориях и предикабилиях бесполезно;

6) его учение о суждении и силлогистике искажено учением о модальностях, обращениях суждений и косвенных доказательствах;

7) учение о доказательстве не занимает в его логике должного места;

8) он смешивает логику и риторику;

9) его логика не содержит учения об открытии.

Диалектику Раме определяет в духе Цицерона как «способность рассуждения» (virtus disserendi, diputatrix virtus) (Dial. Inst. 5, 25-30). Он исходит из того, что человеческому разуму присуща «естественная диалектика» (dialectica naturalis), которую вложил в нашу душу Бог вместе с «вечными образцами». Эта диалектика выступает в качестве естественной предпосылки всякого знания и без нее не может обойтись никакая наука. Для Раме «естественная диалектика, т.е. Ingenium, ratio, mens, образ Бога, прародителя всех вещей, а потому свет благодати божьей и подобие (aemula) вечных светов - специфическое свойство человека (hominis propria), так как она врождена ему» (Dial. inst. 6r, 10-15).

Её принципы получаются не путём индукции, как принципы частных наук, - они очевидны. Раме выделяет три источника (книги) знания:

1) вечные образцы, запечатлённые Богом в наших душах;

2) наблюдение природы;

3) деятельность (manus) и язык (Dial. Inst. 5, 45-52).

Искусство диалектики (Ars dialectica), т.е. искусственная диалектика (diabetica artificalis), определяется Раме как учение о том, как следует рассуждать (doctrina disserendi). Оно опирается на природную способность (vis) и в искусствах проявляется в виде наставления (admonitio), совета (consilium) и предписания (praeceptio) действовать в соответствии с природой, а потому учит законам природы (leges naturae) и указывает надежный путь, не позволяющий ощибаться в процессе рассуждения (Dial. inv. 8, 5-13).

Топы (loci) у Раме являются не только концептуальными элементами аргументации, но и выступают в качестве ориентиров, указывающих, в каком направлении следует искать решение проблемы.

СвязьРаме с цицероно-стоической традицией обнаруживается, в частности, в том, что искусство (ars) он понимает не как приобретённую способность (habitus) рассудка, а как систему, а именно, как основанную на системе постулатов теорию методов, которых следует придерживаться в научном познании. Но в отличие от последователей Цицерона, он не рассматривает риторику как улучшенную диалектику, а, напротив, строго их разграничивает. Предметом диалектики является разум (ratio), предметом риторики - речь (oratio). Риторика исследует только языковую форму и включает в себя два раздела: учение о стиле (elocutio) и декламации (pronuntiatio). Диалектика же включает в себя теоретическую часть (ars), которая распадается на два раздела: inventio (нахождение аргументов) и dispositio, или iudicium (изложение и проверка логических связей понятия), а также практическую часть - exercitatio (прикладная логика).

В соответствии с этой структурой Раме определяет основные задачи диалектики. Задача inventio (буквально: открытие, обнаружение) состоит в том, чтобы найти относящиеся к предмету рассуждения точки зрения, топы (loci), или «места аргументов» (sedes argumentorum), и затем проверить их правильность.

Эти «места аргументов», содержательно соответствующие девяти категориям Р. Агриколы (causa, effectum, subjectum, adjunctum, dissentanea, comparata, difinitio, distribution), служат для образования как диалектических, так и аподиктических умозаключений.

Раме не противопоставляет диалектику и аналитику, как этот делал Аристотель, а рассматривает диалектику как общую доктрину, составной частью которой является аналитика. Правда, в духе Аристотеля он понимает inventio как inventio argumenti (нахождение аргумента) и сводит его к нахождению среднего термина. Однако inventio medii (нахождение среднего термина) он трактует не как достижение точной формулировки понятия, а как нахождение такой точки зрения, которая позволяет установить связь аргумента с конкретной проблемой (quaestio). В качестве таких точек зрения и выступают девять вышеуказанных категорий. Поэтому одна из главных задач inventio состоит в том, чтобы подвести под категориальное понятие материал, относительно которого должно быть вынесено решение в iudicium.

Вторая часть диалектики - iudicium (букв.: суждение, оценка) - включает в себя теорию силлогизма, учение о методе и учение об идеях. Такая структура обусловлена взглядом на познание как на диалектический процесс, в ходе которого данное человеческому духу смутное знание истины через её рациональное осознание возвышается до созерцания чистых идей. Учение об истине, таким образом, связывается не с учением о суждении, а с учением об идеях. Силлогизм, имеющий вид энтимемы, Раме определяет как расположение (dispositio) аргумента в контексте определенной проблемы (quaestio), связанной, как правило, с поиском среднего термина на основании определенных точек зрения (loci) (Dial. Inst. 20, 18-20).

Силлогизм для Раме - это, прежде всего, комплекс проблем, а не отношение понятий. Задача учения о методе состоит в том, чтобы знание отдельных фактов расширить до системы, охватывающей любой вид знания».

Секундант С.Г., «Основания диалектики», в Энциклопедии эпистемологии и философии науки, М., «Канон+»; «Реабилитация», 2009 г., с. 665-666.»

Дополнительные материалы

см. термин Тема новая в 🔖 Словаре проекта VIKENT. RU

+ Плейлист из 13-ти видео: УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ: НОВЫЕ ТЕМЫ & СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЖАНРОВ

+ Ваши дополнительные возможности:

Воскресным вечером 27 ноября 2022 в 19:59 (мск) на ютуб-канале VIKENT.RU пройдет онлайн-лекция № 299:

+ Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультацию третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Изображения в статье

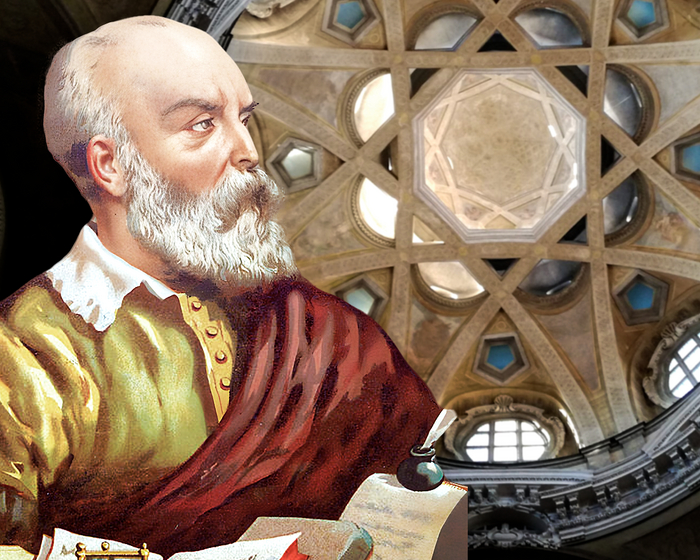

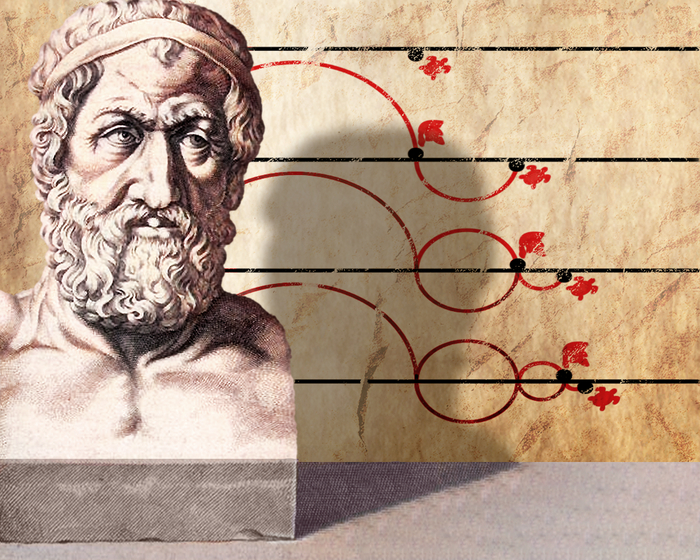

Пьер Раме (Рамэ) — французский философ, логик. Латинизированное имя - Рамус Петрус / Petrus Ramus. В 1536 году защитил диссертацию: «Всё, что сказано Аристотелем, ложно» / Historic Illustrations on FineArtAmerica & Photo by Sear Greyson on Unsplash

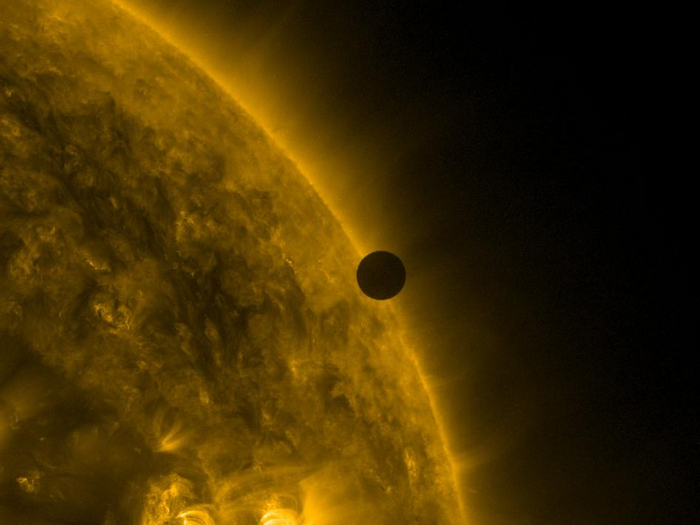

Photo by Sophia Rotsch on Unsplash

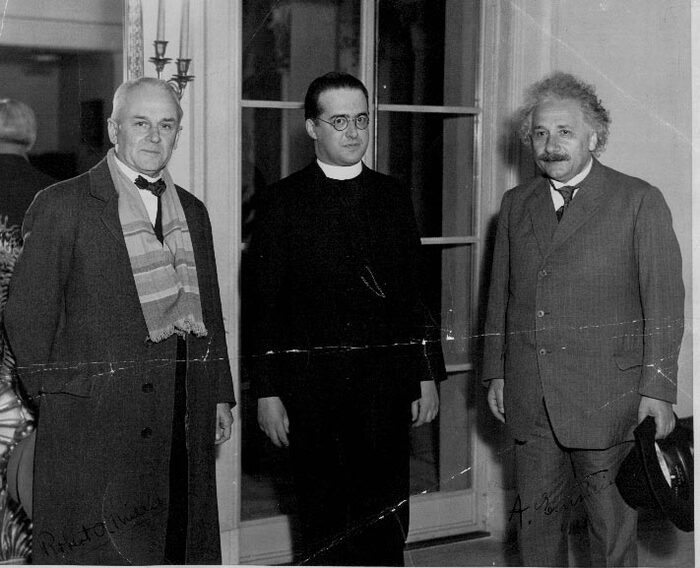

Изображение WikiImages с сайта Pixabay

Photo by Jannik - JWDShots on Unsplash