Остановка без требования

Он стал известен, почти знаменит, но мирская слава так недолговечна…

И все же прежде чем газетные заголовки забыли о нем, Дюма успел поправить свое материальное положение. Он прочитал несколько лекций, делясь воспоминаниями о трудностях, которые ему пришлось преодолеть. Наконец, он продал «Лег», чтобы на смену ему пришел «Лег II».

К постройке новой яхты Вито приступил в 1934 году. Каждый день он появлялся на верфи, чтобы убедиться: все ли идет как надо, ровно ли, плотно ли выкладываются кедровые рейки обшивки на шпангоуты? И так далее, так далее… А вот паруса он сшил сам, своими руками, из лучшей парусины, которую смог найти.

И вот яхта спущена на воду, оснащена. Дюма был доволен результатом, но как «Лег II» поведет себя в море? Оправдает ли себя то, что он создал «Лег II» бермудским кечем, что сознательно уменьшил площадь парусности – в расчете, что так с парусами будет легче работать, проще будет брать рифы.

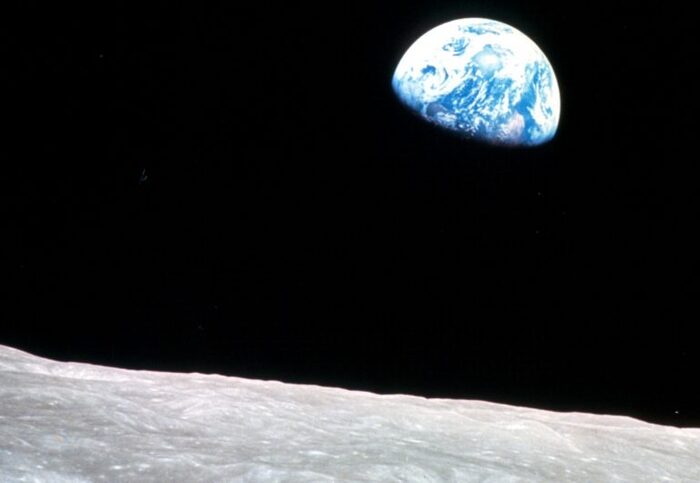

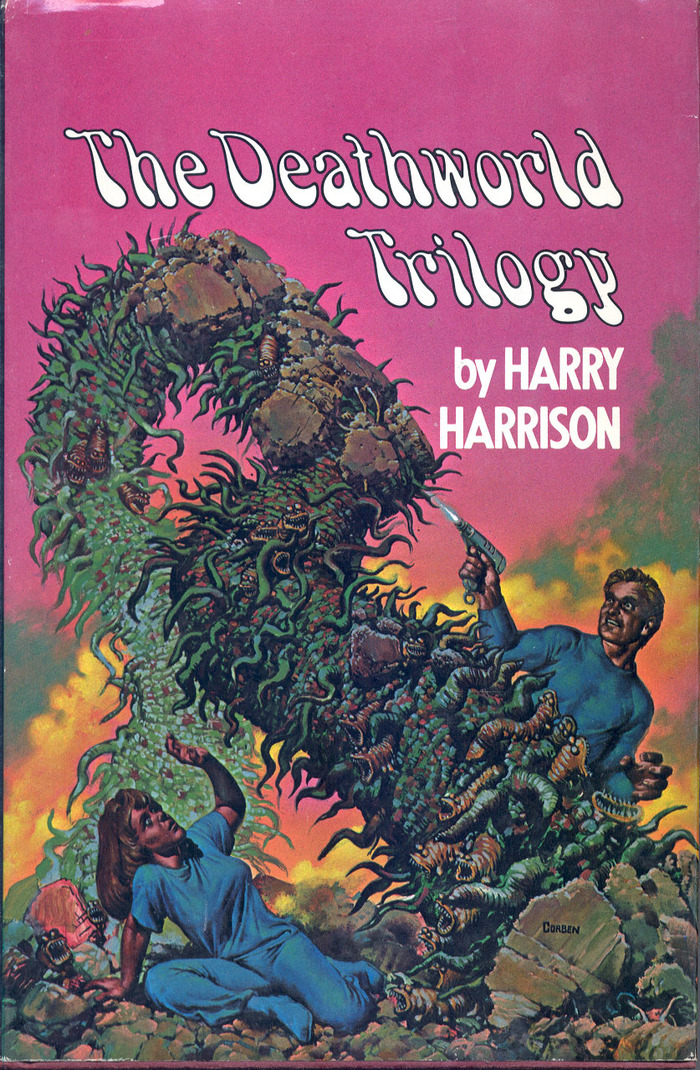

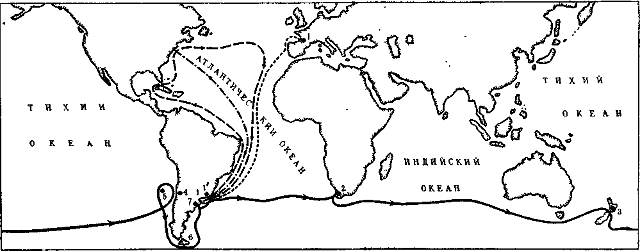

Ведь он пойдет вокруг света один, и плавание его будет небывалым – через roaring forties,«ревущие сороковые» широты, опоясывающие Южное полушарие в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Со стартом и финишем в Монтевидео и всего с тремя остановками – в Кейптауне, Веллингтоне и Вальпараисо.

– Великолепно! Прекрасно! - такими словами он наградил свою яхту после первого же выхода.

Она стойко держалась курса, идя с закрепленным рулем. Острая вельботная корма не тащила за собой воду. Второму комплекту парусов хватило места в форпике. В каюте было достаточно просторно для капитана и не будет тесно запасам продовольствия. Единственное – он сшил чехол, которым в непогоду можно будет укрывать кокпит, и тогда в каюте будет совсем сухо. Но душно… Но главное – сухо.

Еще несколько тренировочных выходов и… все рухнуло.

Отец Вито, всегда такой веселый, бодрый, неожиданно заболел – и вскоре его не стало. Мать, младший брат… Теперь Вито глава семьи. Он отвечает за них, он в ответе за все. И Дюма поступил так, как посчитал правильным.

– Я остаюсь, – объявил он по окончании заупокойной мессы.

Теперь все его время было отдано работе на семейной ферме. О, эти проклятые аргентинские бычки! Лишь изредка ему удавалось пройтись под парусом вдоль побережья.

– Я не могу продать «Лег». Это все равно что вырвать собственное сердце.

И все же он его продал, а на вырученные деньги купил трактор. Ему еще предстояло научиться жить без сердца. Обезболивающим были лоции, карты, справочники по метеорологии, которые он изучал по вечерам.

Мечтать себе он не запрещал.

Началась война. Аргентина не примкнула ни к одной из сторон… зарабатывая на обеих. Спрос на продовольствие вырос в несколько раз. Мясо аргентинских бычков, упакованное в жестяные банки, отправлялось через океан. Выросли и доходы фермера Дюма. Потом ему предложили продать землю, но… нет, он не мог рисковать. И пусть ему уже 42 года, пускай это последний шанс, но мать и брат не должны быть в ответе за его мечту.

…И тут надо сказать вот о чем. Вито Дюма в отличие от многих яхтсменов-одиночек, успевших прославиться к тому времени, не был мизантропом. Не страдал он и агорафобией, как Ален Жербо. Его не пугали «открытые площади», полные людей. Он не хотел убежать, скрыться. Его не манило одиночество, он не жаждал уединения.

Его плавание через Атлантический океан было осознанным выбором, у него была цель – выяснить, море одолеет человека или человек выстоит? Ответ на тот же вопрос он хотел получить в кругосветном плавании. А на берегу Вито был общительным, улыбчивым, его всегда окружали друзья. И вот однажды на веранде невзрачного кафе они собрались – его товарищи.

– Вы все знаете о давних планах Вито, – сказал Мануэль Кампос, некогда проектировавший «Лег II». – Так вот, он о них не забыл и даже хотел построить новую яхту и назвать ее «Аргентина», но… деньги, деньги, пришлось отступиться.

Однако в наших силах помочь ему. Доктор Рафаэль Гампа, нынешний владелец второго «Лега», готов продать его, и первый, к кому он обратился, был Вито. Но… деньги, деньги.

Решение было единогласным: надо помочь! Скинулись друзья, не остались в стороне местные яхтсмены, вообще, спортсмены-водники – пловцы, гребцы. Даже лавочники, которым когда-то давным-давно Вито доставлял товары на своем ялике, и те присоединились. Плюс проданный Дюма трактор…

«Лег II» был выкуплен, оборудован и оснащен. Мануэль Кампос лично следил за ремонтом яхты. Из того же «дружеского фонда» были оплачены медикаменты, одежда, провизия.

Дюма брал с собой 80 кг соленого мяса, 140 кг сухарей, 70 кг картофеля, 40 кг сливочного масла, 5 кг варенья, 5 кг сахара, 10 кг мате, 20 кг чечевицы, а еще горох, рис, шоколад, орехи, различные консервы, 400 бутылок стерилизованного молока, бутылки с шампанским и ромом. Конечно же, не были забыты спички, сигареты, пачки трубочного табака. В топливных баках плескались 100 литров керосина для освещения и приготовления пищи. А вот без мотора Дюма решил обойтись, как и без радио – в открытом море в военное время ему все равно вряд ли кто ответит.

Накануне отъезда друзья устроили прощальный вечер. Все желали Вито удачи. На что еще надеяться яхтсмену-одиночке? Не только ведь на свое мастерство.

Утром 27 июня 1942 года они прощались на набережной. Заплаканная мать, брат, его бескорыстные помощники…

– Сколько у тебя денег? – спросил Мануэль Кампос.

Вито заглянул в кошелек:

– 10 песо.

– И с такими деньгами ты собираешься обогнуть Землю?

– В море мне их негде будет тратить.

– Держи… – Мануэль протянул купюры, все, что оставалось в их «дружеском фонде». – Тут десять фунтов стерлингов. На всякий случай.

И вот отданы швартовы.

Пройдя 110 миль, «Лег II» вошел в порт Монтевидео. На следующее утро на мачте Уругвайского яхт-клуба затрепетал штормовой флаг – из пампасов налетел неистовый «памперо». Лишь 1 июля Дюма удалось получить разрешение на выход в море.Курс на зюйд. Перед ним 4000 миль.

Проверка на прочность

Сорок часов не выпускал он румпель из рук, а когда понял – все, не может больше, спустил грот и повалился в каюте на койку – теперь действительно все: спать!

Волны атаковали яхту. Скорость ветра зашкаливала за 10 баллов. В трюме появилась вода. Насос барахлил – значит, ведро в руки. Вычерпав воду, он стал передвигать ящики, мешки, банки – искал течь, и он нашел ее на уровне ватерлинии. Дюма законопатил щель паклей, вымоченной в свинцовых белилах. Несколько раз из-за качки он попал молотком по пальцам, изрезанным острыми кромками банок с галетами.

Он не знал тогда, чем отольется ему эта работенка…

Пятого июля, когда он был в 600 милях от Монтевидео, у него стала распухать правая рука. Вот они и сказались, грязь да белила. Заражение крови, не иначе.

Каждое движение причиняло боль. Левая рука тоже начала распухать.

Чтобы сделать противовоспалительный укол, Вито понадобилась ловкость циркача. Об этом строки в его книге: «Вы зажигаете горелку, кипятите воду для стерилизации шприца и иглы, сливаете воду. Левой, почти неуправляемой рукой берете шприц и иголку, чтобы соединить их. Происходит неизбежное – шприц и игла падают в грязную воду под ногами. Вы ругаетесь. Может, плачете от злости, но делать нечего. Надо все начинать сначала: кипятить воду и прочее. Проходит час. Наконец лекарство в шприце, затем в вашей руке».

Он сделал себе три укола. И все равно температура за 40. Из распухшей руки сочится гной. Что делать? Резать? Рубить топором? Полоснуть ножом? Где нож?

– Святая Тереза!.. – он не в состоянии закончить молитву, сознание его меркнет.

Двенадцать часов он был без сознания, а когда очнулся, понял, что рука почти не болит. И опухоль спала. Это было 12 июля. На следующий день он пересек Гринвичский меридиан.

Небо хмурилось, грозя штормом. Дюма поднял все паруса – рискнул: или он убежит от шторма, или… об этом не хотелось и думать.

Он не убежал, он «оседлал» его: сражаясь с волнами и сопротивляясь шквалам, «Лег II» проходил за сутки не менее 75 миль, а лучший результат был 26 июля – 170 миль.

Потом была встреча с сухогрузом «Пайрэтини», британским эсминцем и подводной лодкой. И вот – Кейптаун.

Перво-наперво выспаться. Такое простое и, как выяснилось, несбыточное желание. Капитан бразильского судна уведомил-таки аргентинского консула, а тот не нашел ничего лучшего, как сообщить о таком потрясающем событии в газеты. Поэтому Вито встречали. Всю ночь журналисты и присоединившиеся к ним зеваки чествовали Дюма.

А он даже не успел сменить старые брюки и крутку с дырами на локтях. Вечером на первой странице вечерней газеты появилась статья с заголовком «Живописное одеяние, как у флибустьера» – и фото в придачу. Что ж, коли так, в таком одеянии Вито и отправился на обед с консулом Аргентины и мэром города.

Две недели безделья – столько он себе отвел. Ему приходили сотни писем и телеграмм.

Поздравительных, восхищенных, умоляющих: «Возьмите меня с собой».

Но одно письмо оказалось особенным: «Я дочь и внучка голландских моряков и обожаю море. Приезжайте ко мне в гости. Вы не почувствуете себя чужим. Моя вилла стоит на берегу океана».

Вито поехал и провел на вилле в окрестностях Кейптауна несколько незабываемых дней.

Хозяйка поместья, умная и обаятельная блондинка, говорила:

– Почему бы тебе не остаться здесь? Мы отправимся на Сейшелы. Мы будем вместе ходить на яхте...

Ночью он сбежал – без объяснений, без извинений. Если бы он не сбежал, он бы остался.

Но ему не нужны Сейшелы, ему нужны «ревущие сороковые». И его яхта, отремонтированная, свежеокрашенная, она ждет его.

14 сентября Вито Дюма покинул Кейптаун. На мостике эсминца, входящего в порт, офицер ответил на приветствие «Лега II», отдав честь по всей форме.

Когда упала тьма, идущие к мысу Доброй Надежды военные корабли растворились в ней – во время войны зажигать ходовые огни запрещено. Лишь шум машин предупреждал Дюма об опасности.

На рассвете земля исчезала за горизонтом. Над ним пролетел бомбардировщик – как напоминание, что в этом мире есть что-то еще, кроме ветра и волн, что-то страшное.

О пользе газет

Впереди самый длинный отрезок путешествия – 7500 миль по Индийскому и Тихому океанам. В период с сентября по декабрь на 30 дней месяца здесь приходится 27 штормовых с ветрами свыше 8 баллов. И действительно, непогода не собиралась оставлять его.

– Проклятье!

В трюме снова вода. Вычерпывая ее, Вито обратил внимание, что она не похожа на морскую. Да она пресная! От ударов волн открылась течь в носовой цистерне, и 200 литров питьевой воды вылились в трюм. Осталось 160. Можно повернуть назад, хотя… если не хватит до Новой Зеландии, он завернет в Австралию.

Через несколько дней судьба улыбнулась ему широко и приветливо: три гигантских смерча прошли в 500 метрах за кормой яхты. Вито записал в судовом журнале: «Смерть была совсем рядом». А вокруг пустота, лишь альбатросы и одинокий буревестник сопровождают его.

Правда, вскоре Дюма обнаружил на борту еще одно живое существо: «Я сидел в каюте, зашивая грот, и вдруг сделал чудесное открытие. Муха! Откуда она здесь? Я положил на ладонь крупинку сахара и поднес к ней. После нескольких секунд нерешительности муха села на сахар, потирая от удовольствия лапки. Это была хорошо воспитанная муха. По утрам она выбиралась на палубу, взлетала и садилась на солнечную сторону паруса. А потом возвращалась в каюту».

В ночь с 15 на 16 ноября рядом с «Лег II» вынырнул 15-метровый кашалот. Два раза он сближался с яхтой, будто собираясь атаковать. Дюма пытался напугать его, светя фонариком в глаза, и, как ни странно, кашалот нырнул и исчез. И в тот же день исчезла муха – так же таинственно, как появилась.

Утром 10 декабря слева по носу яхты показалась земля. Тасмания! До Новой Зеландии еще 1200 миль. Резко похолодало – температура не выше пяти градусов. Дюма засовывает под заскорузлую от соли одежду газеты, практически выстилает себя ими, и все равно у него сводит руки, а зубы выбивают мелкую дробь. Зубы… Они болят и шатаются. И вкус крови. Это цинга. А как же финики по утрам, какао, хваленые витамины? Ничего не помогло.

Шторм. Снова шторм. От усталости Вито во власти галлюцинаций – если он не выспится, он умрет.

Но сначала надо спустить паруса и вычерпать воду.

Нет, не до сна: лопнул ватер-штаг бушприта и надо его менять, вися над морем. Потом, в каюте, он смывал кровь с изуродованных рук и засовывал новые газеты под мокрую одежду.

В ночь на 26 декабря стал виден маяк на острове Стефенс – первый огонь на земле после мыса Доброй Надежды. В тот же день Вито подошел к Веллингтону. Оставалось всего две мили, но ветер встречный, пришлось лавировать.

Мимо проходили американские сторожевики – и ноль внимания на яхту, мечущуюся у входа в бухту. Вот еще, помогать тут всяким… Нашли время! Война все-таки!

Шесть раз «Лег II» пытался пробраться в порт, но ветер и течение отбрасывали его в море. Лишь утром следующего дня ветер изменил направление, и с ним, с попутным, Вито Дюма вошел-таки в порт Веллингтона.

К яхте подошел военный катер. Офицер-новозеландец окидывает взглядом крохотный парусник. Требует документы и получает их.

– Откуда вы прибыли? – поверить написанному невозможно.

– Из Кейптауна.

– Поднимитесь на борт.

Начинается допрос. Через десять минут сомнений не остается: в разгар войны, отказавшись от радио, рискуя получить бомбу или пулеметную очередь, этот человек полгода назад отправился в кругосветное путешествие по «ревущим сороковым». И впервые в истории в одиночку за 104 дня прошел под парусами 7500 миль, отделяющих Южную Африку от Новой Зеландии.

– Принесите ему чай и сигареты, – отдает приказание офицер.

Вокруг мыса Горн

Визиты, визиты, настырные журналисты. Дюма упросил портовые власти разрешить ему и его яхте стоять среди военных судов, там спокойнее. И опять письма, телеграммы с приглашениями пожить, погостить. Но теперь он не примет ни одного приглашения. Максимум – обеды в кают-компаниях английских и американских военных судов. Полезная штука: за две бутылки виски, распитые с ним, американские матросы полностью отремонтировали «Лег II».

30 января 1943 года он принял буксир с американского сторожевика «Вагабундо» и вышел из порта. Стоящие на рейде корабли и торговые суда салютуют Дюма. Но вот буксир отдан, паруса подняты, яхта устремляется на восток. Вдоль правого борта плывет трехметровая акула. Дюма не может удержаться и стреляет в хищницу. Акула молнией уходит на глубину.

Веллингтон-Вальпараисо – это пять тысяч морских миль. Дюма одолел их за 71 день почти без происшествий. Почти…

15 февраля, в штиль, расхаживая по палубе, он по рассеянности провалился в открытый носовой люк. И так расшибся, что целый месяц не мог ни толком разогнуться, ни глубоко вздохнуть.

И еще происшествие… или приключение: «Я отрезал себе кусок хлеба, вернулся на палубу и остолбенел – «Лег II» пытался проложить дорогу между двумя китами! Он даже попытался взобраться на хребет одного из китов. Неужели тот простит такое нахальство? Но кит, похоже, дремал и не собирался просыпаться. Яхта соскользнула с него и оставила исполина позади. Я перевел дух».

В первых числах апреля Дюма покинул сороковые широты и направился к островам Хуан-Фернандес.

10 апреля он высматривал маяк мыса Гураумиллас рядом со входом на рейд Вальпараисо, но высматривал напрасно – океан затянул туман.

И ни дуновения. Полная неподвижность. Кто-то насвистывает на берегу. Дюма кричит, его не слышат. И вдруг из тумана появляется шлюпка.

– Эй, это вы дрейфуете тут с утра?

На шлюпке чилийские военные моряки. Они пожимают Дюма руки и берут яхту на буксир. В 22 часа «Лег II» швартуется у борта потрепанного китобойца. Вито зовут на берег – вот так, как есть, в плаще и резиновых сапогах. И вот уже он идет по узким улочкам от кабачка к кабачку…

Только 30 мая Вито Дюма снова вышел в море – все ждал подходящего времени: с начала апреля до половины июля там не такие сильные шторма, не такие высокие волны.

– И не корите меня за то, что я хочу воспользоваться этим относительным затишьем, – говорил он тем, кто пытался отговорить его от опасного путешествия. Вито шутил, а может, и нет.

Его «Лег II» был в прекрасном состоянии – чилийское правительство взяло на себя все расходы по ремонту, бесплатно снабдило лоциями и картами, продовольствием, вообще всем необходимым. На одной из переборок в каюте было начертано: «Ал Хансен».

С этим белокурым скандинавом Вито подружился летом 1933 года в Мар-дель-Плата. Норвежец готовил свой тендер «Мэри Джейн» к штурму мыса Горн, собираясь обогнуть его с востока на запад, против господствующих ветров. Побывав на «Лег II», Хансен расписался на переборке.

– Это тебе на счастье, – улыбнулся норвежец.

Утром 30 мая, перед тем как покинуть Вальпараисо, Дюма встал в каюте на колени и поцеловал переборку с росписью Ала Хансена.

А вечером он выпьет за него – за первого яхтсмена, в одиночку обогнувшего мы Горн и погибшего у пустынного чилийского острова. Тело Хансена так и не нашли ни на берегу, ни среди обломков «Мэри Джейн».

14 июня он пересек 47-ю параллель и продолжал спускаться на юг, не приближаясь к берегу, чтобы не попасть во власть северного течения. Становилось все холоднее – опять термометр показывает пять градусов, и Вито вновь запихивает газеты в штаны и под плащ.

Ночью 18 июня его чуть не смыло за борт гигантской волной, и он, некогда убежденный стоик, записал в дневнике: «Неужели я ищу смерти?»

22 июня Дюма увидел на северо-западе Огненную Землю. Два дня спустя при свете керосиновой лампы он пытался исправить разбитый магнитный компас, и вдруг сильнейший толчок швырнул его на перегородку. Он ударился лицом об иллюминатор. Кожа на лбу лопнула, кровь залила глаза, полчаса Вито не удавалось остановить ее. И снова запись в дневнике: «Рассеченная бровь и сломанный нос – это довольно скромная плата за переход вокруг мыса Горн».

25 июня белый от инея «Лег II» вышел в Атлантический океан.

И снова строчки из дневника: «Я плачу. Печаль, радость, благодарность. Я уверен, мне помогли и те, кто пытались совершить этот подвиг, и те, кто погибли в этой борьбе. Спасибо, Ал».

Последнее испытание

Теперь курс на север. Сквозь снежные шквалы, град, бесконечные шторма – и все же самое страшное осталось за спиной.

Когда он прибыл в Мар-дель-Плата, его ждала потрясающая встреча. Набережные были черны от людей. Они хотели видеть его, Вито Дюма!

Полтора месяца передышки, и он отправился в Монтевидео. До столицы Уругвая всего-то 200 миль, но в ночь с 23 на 24 августа судьба решила зло подшутить над Вито.

Он шел вдоль берега и большей частью в лавировку. Среди ночи странный шум волн заставил его выскочить на палубу.

О том, что случилось дальше, Дюма рассказал в своей книге, написанной после окончания плавания:

«Что это было – совпадение или роковое стечение обстоятельств? В ста метрах от меня был берег, и яхта приближалась к нему. А я ничего не мог сделать, потому что ветра почти не было. Корма поднялась на волне, и, когда «Лег II» скатился с нее, я почувствовал удар, а потом услышал скрежет – это киль расцарапывал надвое песчаную отмель. Следующая волна захлестнула кокпит. Но причитать было некогда, надо было спасать яхту – и себя».

Сохранить корпус яхты можно было единственным способом – сделать так, чтобы «Лег II» как можно дальше выбросило на берег.

Для этого яхту необходимо было облегчить. Дюма стал переносить на берег свое имущество. И мало-помалу «Лег II» вползал на пляж, пока не улегся наконец за линией прибоя.

Утром Дюма заметил всадника. Тот согласился отвезти в Мар-дель-Плата записку с просьбой о помощи. В понедельник в море появились тральщик и посыльное судно аргентинских ВМС.

Несколько часов потребовалось, чтобы завести буксир и осторожно, буквально по сантиметру, стащить яхту на глубокую воду.

– Спасибо! Спасибо! – кричал Дюма своим спасителям.

«Лег II» на буксире доставили в Мар-дель-Плата. Поразительно, но каким-то чудом корпус яхты остался неповрежденным. Видимо, судьба удовольствовалась уже сделанным…

28 августа Вито Дюма снова вышел в море. С попутным ветром он уже вечером миновал злополучное место, а 30 августа вошел в гавань Монтевидео, замкнув сделанный вокруг земного шара круг.

Его приветствовала целая флотилия катеров и яхт, вышедшая навстречу. На набережной играл военный оркестр, а солнце играло на трубах.

Недельная стоянка в Монтевидео была одним непрерывным торжеством.

– А что ждет меня дома? – ужасался Дюма, но улыбался, улыбался.

Буэнос-Айрес украсился тысячами знамен. Десятки тысяч людей чествовали Вито Дюма как национального героя. Он и был им на самом деле.

7 сентября 1943 года Вито Дюма завершил свое плавание длиной в 20400 миль и продолжительностью 272 дня.