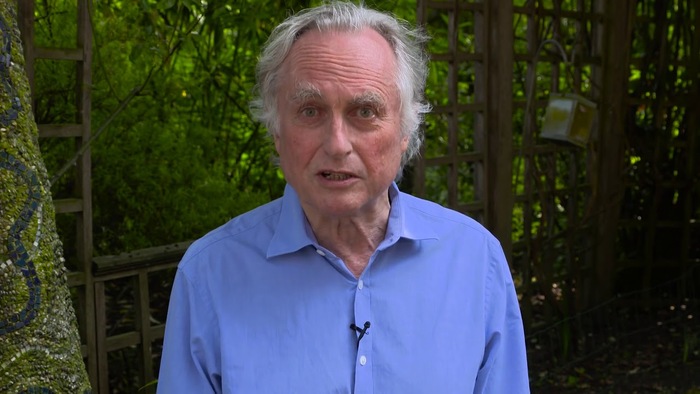

Бог как иллюзия или вера атеиста Докинза?1

Публицистика Ричарда Докинза, регулярно издаваемая на многие европейские языки, посвящена обоснованию и популяризации атеистической интерпретации дарвиновской теории эволюции и естественного отбора.

Стремительное нарастание «мировоззренческой составляющей» в трудах известного британского ученого нетрудно проследить от одной книги к другой. Если в «Эгоистичном гене» автор лишь мимоходом замечает: «Нам теперь нет нужды обращаться к суевериям, когда мы сталкиваемся с извечными проблемами: существует ли смысл жизни? Для чего мы живем? Что есть человек?» («The Selfish Gene», 1976), то последняя работа «Бог как иллюзия» , состоящая из десяти глав, представляет собой попытку построения «целостного мировоззрения» современного атеиста, своего рода «учебника основного богословия наоборот». На страницах объемного труда регулярно встречаются не только едкие высказывания о религии (в первую очередь о христианстве), но и откровенное кощунство. Сам автор заявляет, что не имеет намерения кого-либо оскорблять, однако оставляет за собой право, «сняв белые перчатки», жестко иронизировать, так как не видит принципиальной разницы между религиозными убеждениями и политическими идеологиями. А в полемике с последними, как известно, такой тон и стиль считаются вполне традиционными и допустимыми.

Уделить внимание данной публикации Р. Докинза стоит по крайней мере по двум причинам. Во-первых, в 2009 г. мир отмечает стопятидесятилетний юбилей выхода в свет «Происхождения видов» (1859), и, соответственно, на многочисленных форумах с новой энергией уже началось оживленное обсуждение наследия Ч. Дарвина в самых различных аспектах. Во-вторых, работа Докинза «Бог как иллюзия» вышла в свет большими тиражами и широко разрекламирована в Интернете и СМИ. «Эту книгу обязан прочитать каждый», – заявляет британский журнал «The Economist». Она, как сказано в аннотации, принесла Докинзу титул «автор года» по версии «Reader's Digest», а в ноябре 2006 г. занимала второе место в общем списке бестселлеров Amazon.com . Кроме того, претензия на «глобальность», «последнее слово» в трехсотлетней полемике между христианством и атеизмом заставляет многих, в том числе и христиан, хотя бы из любопытства перелистать Докинза...

В первой главе рассматривается религиозность в эйнштейновской «пантеистической» формулировке как чувство гармонии и прекрасного в мироздании – «Бога» в метафорическом смысле. Религиозность ученого есть «способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что скрыто под непосредственными переживаниями», причем «непостижимое» для Докинза не означает «закрытое для постижения». Со всеми указанными оговорками британский этолог готов признать себя религиозным, однако не рекомендует употреблять этот термин во избежание построения «иллюзии» и «интеллектуальной измены», то есть признания бытия Бога как Личности.

Во второй главе автор пытается показать, что «гипотеза Бога» должна подвергаться такому же «беспристрастному анализу», как и любые другие научные построения. Этот тезис априори отрицает все остальные формы человеческого познания, в том числе и религиозного опыта, который не чем иным, как иллюзией объявлен быть не может. В дальнейшем, на протяжении всей книги, подобное гносеологическое смешение проявляется неоднократно. Например, в четвертой главе автор утверждает, что «гипотеза Бога» с научной точки зрения сложнее, чем гипотеза спонтанного самовозникновения Вселенной и законов, ей управляющих, поэтому мы должны принять второе и отвергнуть первое.

Ричард Докинз сразу признается, что более или менее основательно ему знакомо только англиканство и отчасти католичество. Этим обусловлен анализ, прежде всего, «Бога этих конфессий». Однако любой минимально образованный читатель может изумиться дремучей неосведомленности автора в библейско-богословских вопросах, на которые легко может дать ответ каждый семинарист («Как отвратительно жесток Бог Ветхого Завета!», «Почему Бога – Творца Вселенной – так интересуют тайные и явные грешки букашек-людей?!», «Почитание святых людей в христианстве не что иное, как возврат к архаичному политеизму!», «Вообще, почему так много в мире религий?!» и т. п.).

Догматы о Троице, Воплощении, Искуплении, Воскресении для автора – просто «бессмыслица». «Докинз, – как недавно удачно заметил руководитель проекта «Геном человека», ведущий американский генетик Фрэнсис Коллинз, – большой мастер наряжать, а потом победоносно разоблачать соломенные чучела. Трудно отделаться от мысли, что это постоянное приписывание вере отсутствующих у нее свойств – следствие личной озлобленности, и Докинз не опирается здесь на рациональные доводы, которые так ценит в научной сфере... Докинз рисует не реальную веру, а карикатуру, на которую проще нападать».

Действительно, главной для нападения мишенью, экстраполируемой на понятия Бога и религии в целом, становятся одиозные высказывания некоторых «научных креационистов», «обезьяньи процессы», сентиментальные религиозные детские стишки, «молельные эксперименты» в США, в ходе которых методом статистического исследования состояния пациентов в больнице после серии молитв пытались доказать реальность божественного вмешательства, детские фобии, связанные с рассказами о загробных адских мучениях, факты межконфессиональной вражды, религиозных войн и аморального поведения представителей духовенства.

Третья глава посвящена, по замыслу автора, логико-позитивистской полемике с доказательствами бытия Бога. В первую очередь, Докинз нападает на так называемые классические теологические аргументы (что само по себе не является новаторством). Однако, к сожалению, полемика строится лишь на уровне софистического фарса подобного рода: «Если бы все было по-другому, все казалось бы не так. Это было бы плохо. Следовательно, Бог есть». Кроме того, следует констатировать, что Докинз совершенно не желает видеть различия смыслов в понятии «доказательство» в философско-богословском (шире – гуманитарном) и естественно-научном (логико-математическом) аспектах.

Гораздо интереснее раздел, посвященный анализу природы чувственных «явлений» и «видений». Знаменитый этолог убедительно показывает, как мозг человека способен строить не только визуальные, но и звуковые (можно предположить, что и тактильные) модели под воздействием воображения. В этом смысле материал параграфа под названием «Доказательство от личного «опыта"» оказался бы полезен многим современным христианам, склонным подменять истинный духовный опыт богообщения чувственными видениями, именуемыми в Православии «прелестью». Увы, и сам Р. Докинз, обращающийся лишь к примерам «созерцаний», аналогичных «откровениям» Терезы Авильской, никакого представления о богословских критериях истинного мистического опыта не имеет.

Рассмотрение автором «доказательств от Священного Писания» в очередной раз заставляет ужаснуться предвзятости и элементарной неосведомленности знаменитого апологета атеизма в тех библейско-богословских вопросах, о которых он пишет. Приведем лишь некоторые «перлы»: «Евангелия писались через много лет после смерти Иисуса, и никто тогда не знал, где Он родился», «Давид, если он существовал, жил почти на тысячу лет раньше Иосифа и Марии. С чего бы римлянам... посылать Иосифа в город, где один из его отдаленных предков жил тысячу лет назад? <...>Разве сторонников буквального прочтения не должен волновать тот факт, что описывая родословную Иосифа от царя Давида, Матфей упоминает двадцать восемь промежуточных поколений, а Лука сорок одно? Более того, в обоих перечнях практически не встречается одинаковых имен. И вообще, если Иисус действительно родился в результате непорочного зачатия, то родословная Иосифа тут не при чем», «Все ключевые детали легенды об Иисусе – включая звезду на востоке, непорочное зачатие, поклонение волхвов Младенцу, чудеса, казнь, воскресение и вознесение – все до одной заимствованы из других, уже существовавших в Средиземноморье и на Ближнем Востоке религий», «Личности четырех евангелистов нам неизвестны, но можно сказать почти наверняка, что сами они с Иисусом никогда не встречались».

Оказывается, сами примитивные и давно опровергнутые атеистические «озарения» начала прошлого, двадцатого, века иногда могут чудесным образом воскресать на страницах модных мировых бестселлеров. Рассматривая «доказательства от авторитетных религиозных ученых», Докинз, признавая существование убежденных христиан среди таковых, безапелляционно объявляет их всего лишь «предметом добродушного недоумения собратьев по профессии».

Рассматривая известное Пари Паскаля, автор, на первый взгляд, справедливо замечает, что Богу, возможно, был бы угоднее последовательный скептицизм, чем вера по трусливому расчету с ожиданием посмертного воздаяния. Вместе с тем с более тонким и глубоким анализом Пари Паскаля, например, в работе С.Л. Франка «С нами Бог», Р. Докинз явно не знаком. Завершением главы служит полемика с действительно одиозным «Доказательством от Стивена Байеса» («Вероятность Бога», 2003).

В четвертой главе читателю предлагается убедиться в том, что Вселенная и все многообразие жизни в ней вполне могли возникнуть без сверхъестественного вмешательства Творца. Справедливо указывая на ряд слабых мест распространенных в христианской апологетике концепций, таких как: «Бог белых пятен», «нечленимая сложность» живых организмов как доказательство «разумного замысла», «сильный антропный принцип», Р. Докинз, тем не менее, полностью игнорирует позицию многих биологов-эволюционистов, бывших и являющихся убежденными христианами, о чем неоднократно писали и Стивен Джей Гулд, и Фрэнсис Коллинз. В то же время Докинз готов признать феномены зарождения жизни, возникновения эукариотической клетки и сознания человека скорее «осуществлением неосуществимой случайности», нежели действием Божественного Промысла, честно не отрицая бессилия эволюционной теории в данных областях. Преданность концепции спонтанного естественного отбора заставляет британского этолога постулировать ее и в космологии (теория Мультивселенной): «У лукавого биолога может появиться мысль, а не нуждаются ли другие физики в «пробуждении сознания», которого они могли бы достичь, поглубже познакомившись с дарвинизмом», – замечает Докинз. Убедив читателя в преимуществах последовательного атеизма в сравнении с «мягкотелым» агностицизмом и в том, что «Бога почти наверняка нет», в следующих главах автор пытается открыть перед читателем «святая святых»: тайну происхождения религии в процессе эволюции человека и ее «очевидный вред» в настоящее время.

В пятой главе Р. Докинз обращает внимание на «общечеловечность» религиозного сознания. При этом, несмотря на различие мировых культур, неизвестно ни одной, где не было бы того или иного варианта поглощающих колоссальное время, ресурсы и сами человеческие жизни религиозных верований. Если, согласно мнению британского этолога, подходить к проблеме возникновения и устойчивого существования религии с точки зрения дарвиновского естественного отбора (а других подходов быть не может в принципе!), то необходимо вскрыть механизмы, дающие преимущество в борьбе за существование популяциям гоминид, обладающим религиозным сознанием. Докинз, не раздумывая, отрицает психологические и консолидирующие преимущества религиозности, считая их вторичными и неопределяющими в процессе группового отбора. По мнению автора, религиозное сознание – «побочный результат чего-то другого»... Это самый интригующий момент рассуждений.

Итак, группе помогают выживать, во-первых, вера-доверие к авторитету и опыту взрослых, особенно в детском возрасте (позднее она же избавляет от нерешительности и излишних колебаний при оперативном выборе решения в экстремальной ситуации), во-вторых, телеологическое (целевое) мышление, позволяющее делать быстрое предсказание о поведении важных для выживания объектов, в-третьих, дуализм, проводящий различие между материей и сознанием и, в-четвертых, способность влюбляться, дающая как преимущество продолжительную преданность, необходимую для успешного совместного выращивания потомства.

В своих построениях Докинз опирается на работы целого ряда исследователей, например: Хайнда, Шермера, Бойера, Атрана, Блума, Деннета, Келемана, Фишера, Трайверса, Тайгера. Автор приходит к выводу, что религия является «случайным побочным продуктом – досадным проявлением» комбинации и взаимодействия психологических качеств, полезных в борьбе за существование, наподобие того как совершенная система навигации по лунному свету у ночного мотылька не спасает его от гибели в пламени свечи. Дальнейшее развитие и распространение религиозных идей в процессе социокультурного прогресса автор объясняет также с позиций слепого отбора, используя созданную им в семидесятых годах теорию мемов (memes) – единиц-репликаторов (подобно конкурирующим генам), несущих некий массив закодированной культурной информации, психологически «приятной» для людей и распространяемых от одного человека к другому посредством имитации, научения и т. п.

В шестой главе Р. Докинз переходит к проблеме происхождения нравственности, которая решается традиционным для автора методом – привлечением теории естественного отбора. По мнению британского этолога, альтруистские поведенческие шаблоны закрепляются в результате длительного группового отбора, а в дальнейшем пропускаются через «фильтр литературы, обычаев, законов, традиций – и, конечно, религии». Отмечая сходство элементарной нравственности, как среди людей верующих, так и среди атеистов, Докинз фактически косвенно повторяет известные слова из Священного Писания о «деле закона», которое написано в сердцах всех людей (Рим. 2:15). Принципиальное разногласие с апостолом Павлом состоит в том, что Законодателем объявляется лишь Слепой отбор популяционных групп антропоидов...

Далее, как и в последующих главах, привлекая широко дискутируемые примеры из области современной биоэтики (проблемы эвтаназии, абортов по медицинским показаниям, гомосексуальной ориентации), автор критикует моральный абсолютизм в целом, берущий начало и в нерелигиозных источниках (например, кантовский императив или государственный патриотизм в военное время).

Если оставить за скобками полемический задор автора-атеиста, ряд наблюдений и обобщений Ричарда Докинза действительно представляют определенный интерес, в том числе и для богословов, так как фактически поднимается вопрос о соотношении духовного начала, свободы воли и «естественных», биологических аспектов, Промысла и случая в историческом процессе. Вместе с тем многие предположения, несмотря на остроумие и оригинальность, «не фальсифицируются», носят только гипотетический характер. Спор о механизмах эволюционного процесса в целом до сих пор является предметом оживленных дискуссий, причем все чаще говорится о несводимости самого элементарного разнообразия живого к реализации слепого спонтанного отбора3.

В этом смысле методологическая и мировоззренческая «ставка» Р. Докинза все больше начинает походить на слепую веру во всемогущую стихию. Многие, включая Фрэнсиса Коллинза, отмечают яркий парадокс концепции известного этолога: «Считая источником всего разнообразия жизни ген с его неукротимым стремлением к выживанию, Докинз тем не менее пишет о способности человека благодаря своему более высокому развитию сопротивляться генетическому императиву»4.

Совершенно невыводима из зоопсихологии в рамках селекционной концепции и идея о Боге как Всесовершенном Абсолюте. Это противоречие особенно бросается в глаза, когда в самом конце книги автор говорит об ограниченности («черной парандже») привычного окружающего нас физического мира. Случайно ли Докинз обходит молчанием Психологический аргумент в пользу Бытия Божия, сформулированный блаженным Августином и развитый Декартом? Учитывая искренность автора, логичнее в очередной раз предположить его слабую осведомленность в богословии.

Седьмая глава почти целиком состоит из едких, а зачастую и кощунственных нападок на нравственные нормы Ветхого и даже... Нового Заветов, перемежающихся цитацией агрессивных и скандальных высказываний некоторых одиозных религиозных лидеров. В то же время эта часть книги позволяет осведомленному читателю окончательно составить свое мнение об авторе как «знатоке» христианского богословия. Война с соломенными чучелами и ветряными мельницами достигает своего апогея, когда Докинз рассуждает о первородном грехе и догмате Искупления. «Разгромив» евангельскую нравственность в собственной интерпретации, автор заявляет, что прогресс «общечеловеческих ценностей» осуществляется не благодаря, а независимо или даже вопреки религии, причем меняющееся с ходом столетий коллективное единодушие – это объект изучения не для богословов, а скорее для биологов-эволюционистов.

Восьмая и девятая главы по замыслу Докинза должны раскрыть перед читателем бездну зла, привносимую в мир религией. Без сомнения, обилие тщательно подобранных трагических историй, связанных с религиозной сферой, заставляет внутренне содрогаться. На фоне этих рассказов призывы автора дифференцированно подходить к срокам абортивного вмешательства (в зависимости от меры страдания, испытываемого эмбрионом) действительно могут выглядеть гуманно. Иллюзия легко развеивается, если помнить, что зло, приносимое в мир от имени религии, является прямым следствием ее искажения и отпадения от чистых Богооткровенных источников веры.

Десятая, заключительная, глава посвящена предельно важному вопросу: чем заполнить атеисту опустевшую «экологическую нишу», занимаемую ранее религией? В ключевом вопросе о смерти Р. Докинза утешает замечание Марка Твена: «"Быть мертвым» ничем не отличается от «быть нерожденным», так как по завершении жизненного цикла «я» окажется в том же состоянии, в каком оно находилось во времена Вильгельма Завоевателя, динозавров, или трилобитов». Жизненный смысл и творческое вдохновение апологет атеизма черпает в восхищении окружающим миром и жажде его познания: «Только подумайте: на одной, возможно, единственной во Вселенной, планете молекулы, соединяющиеся обычно в объекты, не превышающие по сложности обломок камня, образовали объекты, по размеру сходные с обломками камней, но настолько сложные, что они оказались способны бегать, прыгать, плавать, летать, видеть, слышать, ловить и поедать другие похожие сложные объекты; а некоторые из них научились даже думать, чувствовать и влюбляться друг в друга». Остается только отдать должное яркому оптимизму Ричарда Докинза.

Данная книга, если не принимать во внимание богословскую невежественность и кощунства, в остальном может быть интересна церковным публицистам, преподавателям основного богословия, апологетики и миссиологии как образчик современной атеистической мысли.

В завершении, рекомендуем книгу Алистера Э. Макграта «“Бог” Докинза. От “Эгоистичного гена” к “Богу как иллюзии”» которая будет интересна как атеистам, так и верующим.

Продолжение темы следует...

p.s. Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках. Впереди много интересного и познавательного материала.

На все ваши вопросы или пожелания, я отвечу в Telergram: Prostets2024

Серия постов: Вера и неверие

Серия постов: Наука и религия

Серия постов: Дух, душа и тело

Диалоги неверующего со священником: Диалоги

Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие