Эпидемия вампиризма в Восточной Европе. 17-18 век. Часть 1

АББАТ АВГУСТИН КАЛЬМЕ.

Отрывок из Augustin Calmet, Dissertation sur les apparitions des esprits et sur les vampires et revenants, Einsiedten, Kalin, 1749.

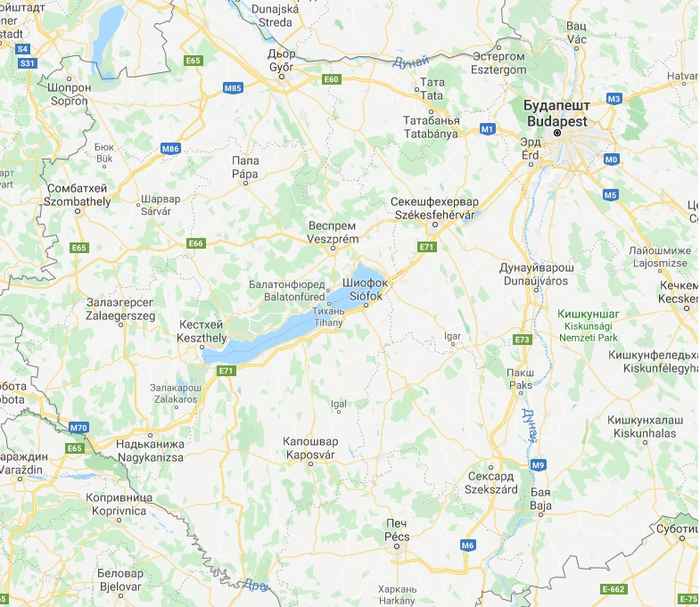

"В этом веке нашим глазам открылось новое явление, которое вот уже шестьдесят лет мы наблюдаем в Венгрии, Моравии, Силезии, Польше; говорят, что там встречают людей, умерших многие годы назад или только несколько месяцев до этого, они появляются, говорят, ходят, совершают нашествия на деревни, истязают людей и Животных, пьют кровь своих близких, делают их больными и в конце концов причиняют им смерть.

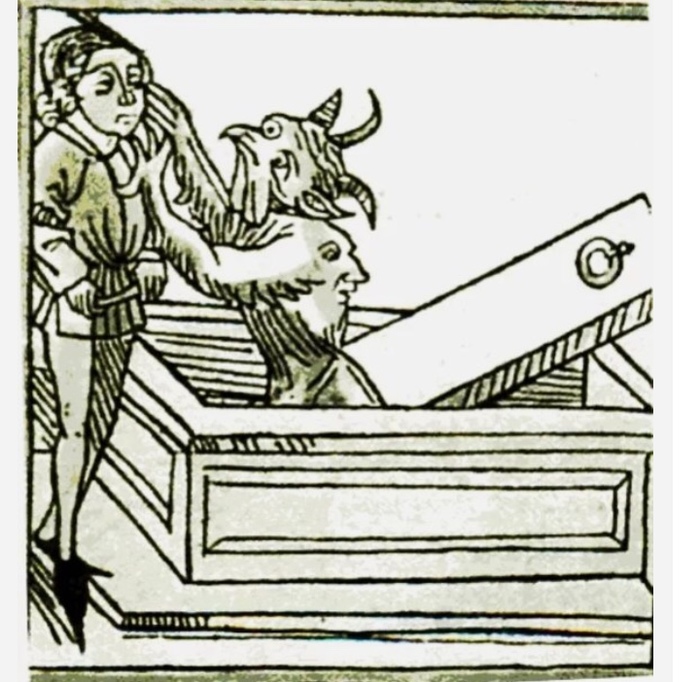

И нет другого пути избавиться от их опасных визитов и нашествий, кроме эксгумации, протыкания колом, отделения головы, вынимания сердца или сожжения.

Этим привидениям дали имя "упыри" или "вампиры", и о них рассказывают подробности такие редкие и детальные, и сопровожденные обстоятельствами настолько правдоподобными, и информацией настолько подтвержденной, что почти невозможно сомневаться в существовании этого явления в данных странах, и отрицать тот факт, что эти привидения действительно выходят из своих могил и совершает действия, о которых пишут повсюду.

Венгерские привидения, или вампиры, - люди, мертвые в течение более или менее значительного времени, которые выходят из своих могил, беспокоят живых, пьют у них кровь, являются им, создают шум у их дверей и в их домах и в конце концов причиняют им часто смерть.

Я узнал от покойного господина де Вассимона, советника финансовой палаты в Баре, что, будучи посланным в Моравию покойным герцогом Лотарингии Леопольдом по делам его брата принца Чарльза, епископа Оломоуцкого и Оснабрюкского, он был ознакомлен с тем, что в этих краях считается достаточно обычным повстречать человека, умершего некоторое время назад.

Этот человек возвращается в деревню, садится за стол к своим знакомым, не говоря ни слова, и делает знак головой одному из присутствующих, который через несколько дней неизбежно умирает. Это подтверждали многие особы, среди них - пожилой приходской священник, встречавший такое явление, как он сам утверждал, не раз.

Местные епископы и священники консультировались в Риме в связи с этими чрезвычайными событиями, но им не было дано никакого ответа, поскольку ко всему этому отнеслись, вероятно, как к простым видениям или как к людскому воображению.

Наконец догадались извлечь из земли тела тех, кто воскрешал, сжигать их или избавляться от них каким-либо другим способом. Так, наконец, удалось освободиться от назойливости этих призраков, появления которых стали сегодня в этих краях куда более редкими. Все это рассказал приходской священник.

Я узнал от покойного господина де Вассимона, советника финансовой палаты в Баре, что, будучи посланным в Моравию покойным герцогом Лотарингии Леопольдом по делам его брата принца Чарльза, епископа Оломоуцкого и Оснабрюкского, он был ознакомлен с тем, что в этих краях считается достаточно обычным повстречать человека, умершего некоторое время назад.

Этот человек возвращается в деревню, садится за стол к своим знакомым, не говоря ни слова, и делает знак головой одному из присутствующих, который через несколько дней неизбежно умирает. Это подтверждали многие особы, среди них - пожилой приходской священник, встречавший такое явление, как он сам утверждал, не раз.

Местные епископы и священники консультировались в Риме в связи с этими чрезвычайными событиями, но им не было дано никакого ответа, поскольку ко всему этому отнеслись, вероятно, как к простым видениям или как к людскому воображению.

Наконец догадались извлечь из земли тела тех, кто воскрешал, сжигать их или избавляться от них каким-либо другим способом. Так, наконец, удалось освободиться от назойливости этих призраков, появления которых стали сегодня в этих краях куда более редкими. Все это рассказал приходской священник.

Эти события дали возможность появиться на свет небольшому сочинению, озаглавленному "Magia Posthuma", составленному Чарльзом Фердинандом де Шерцем, напечатанному в Оломоуце в 1706 году с посвящением принцу Лотарингии Чарльзу, епископу Оломоуцкому и Оснабрюкскому.

Автор рассказывает, как в одной деревне некая умершая женщина была погребена обычным способом после соблюдения всех положенных ритуалов на кладбище. Через четыре дня жители деревни слышали громкий и необычный шум, видели призрак, который представал то в виде собаки, то в обличии разных людей.

Причинял людям страдание и боль, сдавливая им горло и сжимая желудок вплоть до удушья. Он разбивал им почти все тело и доводил до полнейшего измождения, до состояния, когда жертвы становились бледными, худыми и изнуренными.

Призрак нападал даже на животных, и затем находили мертвых и полумертвых коров; порой он привязывал их одну к другой за хвост. Встречали лошадей полуживых от измождения, в поту, загнанных, задыхающихся, вспененных, словно после долгой трудной скачки. И бедствие это длилось несколько месяцев.

Названный мною автор рассматривает это явление как юрисконсульт, расценивая его как преступление, и рассуждает с точки зрения права. Он сообщает многочисленные примеры подобных воскресений и тех бедствий, которые за ними следовали.

Например, как в случае с умершим пастухом из Деревни Блоу возле города Кадам в Богемии, который через какое-то время воскрес и появлялся у некоторых из своих сограждан; последние же через неделю поумирали. Крестьяне Блоу извлекли из земли тело этого пастуха и пригвоздили его колом к земле, заставив кол пройти через тело насквозь.

Находясь в таком состоянии, этот человек насмехался над теми, кто вбивал кол, и говорил им, что они оказывают ему любезную услугу, даря эту палку, чтобы у него было чем отмахиваться от собак. Той же ночью он вернулся и напугал своим появлением многих людей, и душил их больше, чем душил до этого.

Затем его доставили палачу, который положил его в телегу, намереваясь отвезти за деревню и там сжечь. Этот труп выл, как бешеный, тряс ногами и руками, словно живой, а когда его снова протыкали колом, он издавал яростные крики, а его кровь была ярко-алой и истекала в большом количестве. Потом его сожгли, и эта экзекуция положила конец появлениям и нашествиям призрака.

Этот же метод используют и в других местах, где встречаются подобные привидения; когда их извлекают из земли, они выглядят румяными, их конечности гибки и подвижны, а тела без червей и следов разложения, но с очень сильным специфическим запахом.

Автор цитирует другие источники, которые подтверждают то, что он сообщает об этих призраках. По словам автора, эти призраки еще достаточно часто появляются в городах Силезии и Моравии. Их видят и днем, и ночью; замечают, что вещи, которые им принадлежали, сами двигаются и меняют место без того, чтобы кто-либо видимый их трогал.

Единственное средство от этих явлений - отрезать голову и сжечь тело того, кто воскрес. Однако все это совершают под видом правосудия. Допрашивают и заслушивают свидетелей, изучают основания, осматривают эксгумированные тела в поисках характерных черт, которые дают возможность утверждать, что это именно тот, кто досаждал живым, - об этом судят по подвижности и гибкости конечностей, жидкости крови, отсутствии разложения в тканях.

Если эти признаки присутствуют, то тело передается палачу, который его сжигает. Иногда случается, что призраки появляются еще в течение трех-четырех дней после сожжения. Иногда откладывают на 6-7 недель погребение некоторых подозреваемых лиц. И если их тела не гниют, а члены тела остаются гибкими и подвижными, как у живых, - в этом случае их сжигают.

С полной уверенностью утверждают, что одежда и личные вещи этих лиц способны сами двигаться без помощи кого-либо живого. Не так давно это наблюдалось в Оломоуце, продолжает автор, где призрак бросал камни и причинял жителям беспокойство и беды.

Около 15 лет назад солдат, квартировавшийся у крестьянина-гайдамака на венгерской границе (Граница Австро-Венгрии с Турцией на территории современной Югославии) сидел за столом с хозяином дома и увидел неизвестного который вошел и тоже сел за стол рядом. Это чрезвычайно напугало хозяина, впрочем, как и всю деревню.

Солдат, не зная сути дела, был очень удивлен. Но когда на следующий день стало известно, что хозяин дома мертв, солдат понял смысл происшедшего. Ему рассказали, что это был отец хозяина, умерший и похороненный более 10 лет назад; он пришел к нему и стал причиной его смерти.

Далее события развивались следующим образом. Вначале солдат доложил об этом происшествии в полк, а оттуда последовал доклад командованию, которое поручило графу де Кабрера, капитану пехотного полка, расследовать это происшествие.

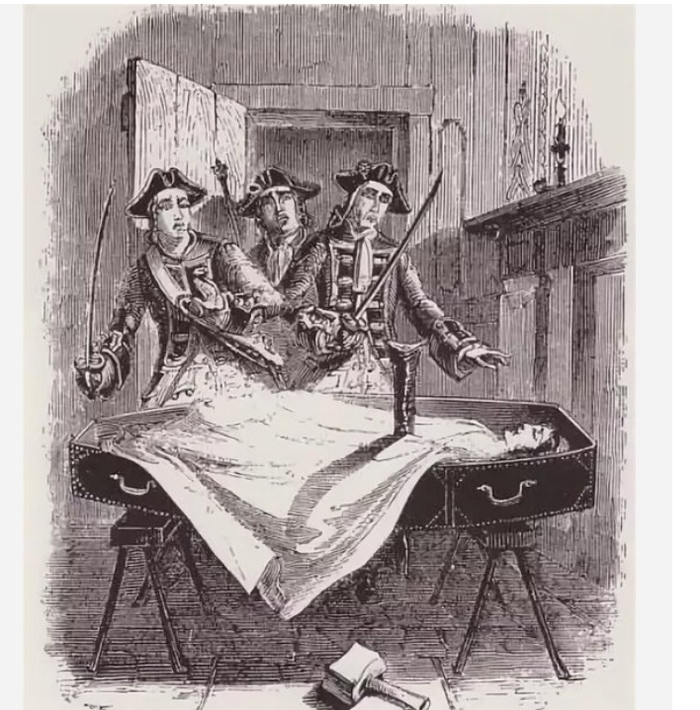

Прибыв на место с другими офицерами, а также с хирургом и судьей, они заслушали и оформили надлежащим образом свидетельские показания жильцов о том, что призраком был отец хозяина дома и что все, доложенное ранее солдатом, было истинной правдой. Это же было удостоверено всеми жителями деревни.

Впоследствии тело этого призрака было вынуто из могилы, и комиссия обнаружила, что оно имеет вид человека, который только что скончался, а кровь его полностью похожа на кровь живого человека. Граф де Кабрера отрезал у него голову, и затем вернул тело в могилу.

Поступили также сообщения о других подобных привидениях, и среди них - о неком мужчине, умершем более 30 лет назад, который появлялся три раза в своем доме во время обеда, высасывал кровь из шеи своего брата в первый раз, у одного из сыновей - во второй, и третий раз - у домашнего слуги. Все трое после этого скоропостижно скончались.

Согласно данным показаниям, уполномоченный приказал вынуть из земли этого человека, и обнаружилось, как и в первом случае, что у него кровь жидкая, какая присуща живому человеку. Уполномоченный приказал пробить ему большую Дыру в виске, и затем тело вернули в могилу. Он же приказал сжечь тело третьего призрака, похороненного более 16 лет назад, который также пил кровь, чем причинил смерть двоим из своих сыновей.

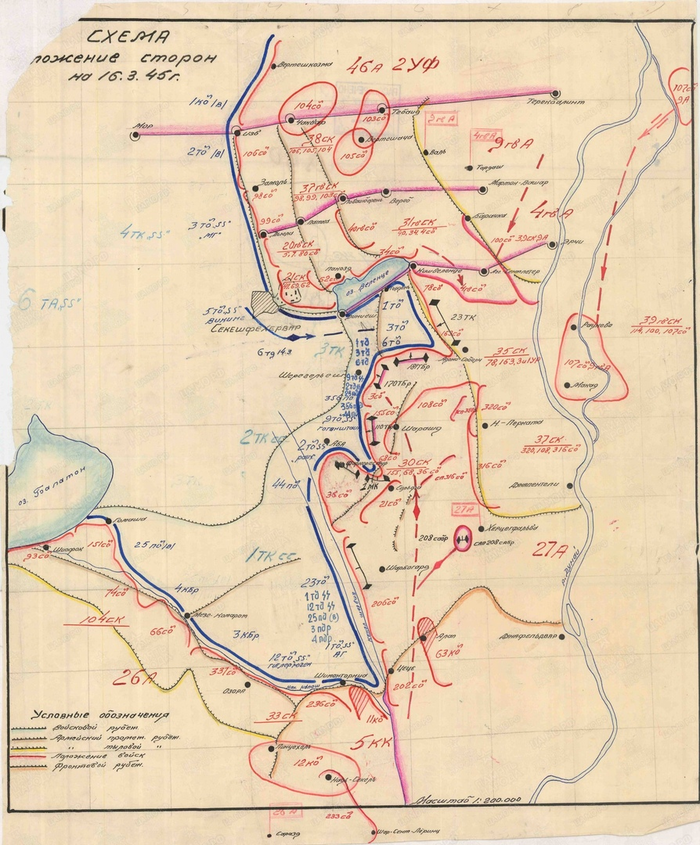

После отчета командованию уполномоченный был послан с Докладом в императорский двор, и император приказал послать боевых офицеров, судей, врачей и хирургов и некоторых ученых для выяснения причин этих столь необычных событий.

Некий старик в возрасте 62 лет умер в начале сентября в деревне Кизилова, в трех лье от Градиша (Силезия); через три дня после похорон он явился своему сыну и попросил у него еды. Тот накрыл ему на стол, призрак поел и исчез.

На следующий день сын рассказал соседям о случившемся. Этой ночью отец не появлялся, но на следующую он пришел и снова попросил дать поесть; не ясно, дал ли ему поесть сын или нет, но наутро его нашли мертвым в своей кровати. В тот же день 5 или 6 человек в деревне внезапно заболели и умерли один за другим всего за несколько дней.

Офицер или местный бальи, которому было сообщено о происшедшем, отправил донесение об этом в трибунал Белграда, а оттуда в деревню были посланы два своих офицера с палачом для выяснения этого дела. Имперский офицер, которого заинтересовало это донесение, отправился туда из Градиша, чтобы стать свидетелем явления, о котором он так часто слышал.

Вскрыли все могилы тех, кто умер в течение 6 предыдущих недель; когда дошли до могилы старика, его обнаружили с открытыми глазами, румяного, имеющего естественное дыхание, однако неподвижного и мертвого. Исходя из этого, определили, что он явный вампир. Палач вбил ему в сердце кол. Для казни развели костер, и труп сожгли в пепел. Не обнаружили "никаких следов вампиризма ни в трупе сына, ни в других трупах".

Около пяти лет назад некий гайдук из Медрейги по имени Арнольд Поль был раздавлен опрокинувшейся повозкой с сеном. Через месяц после его смерти внезапно умерли четыре человека - таким же образом, каким, согласно местным представлениям, умирают люди, замученные вампирами.

Тогда вспомнили, что этот Арнольд Поль часто рассказывал о том, что в районе Косово, на турецкой границе с Сербией, на него нападал турецкий вампир. Еще он говорил, что те, кто были пассивными вампирами в жизни, становятся активными после смерти, то есть те, из кого была выпита кровь, будут ее тоже, в свою очередь, пить; но он нашел средство выздороветь - поедая землю с могилы вампира и обтираясь его кровью.

Эти предосторожности, однако, не помешали ему стать вампиром после смерти - когда он был эксгумирован через сорок дней после похорон, у его трупа были обнаружены самые очевидные и явные признаки вампира. Его кожа была розовой, росли волосы, ногти и борода, а все вены были полны жидкой кровью, и кровь находилась во всех частях закутанного в саван тела.

Представители местной власти, в чьем присутствии была проведена эксгумация, были людьми сведущими в вампиризме; приказали вколотить, согласно обычаю, в сердце покойного Арнольда Поля заточенный кол. Он пронзил его тело насквозь, и это заставило его по-страшному закричать — так, как кричал бы живой человек.

После того, как кол был вбит, ему отрезали голову и затем все сожгли. Потом провели те же операции с трупами других четверых, умерших от вампиризма - опасаясь, что они, в свою очередь, станут причиной смерти других людей.

Все эти меры не смогли, однако, помешать тому, что, к концу прошлого года, то есть по прошествии пяти лет, эти пагубные явления возобновились, и многие жители этой деревни были, к сожалению, истреблены. В течение трех месяцев 17 человек разного пола и возраста умерли от вампиризма: одни из них - без всякой болезни, другие - после двух или трех дней недомогания.

Так сообщают, что некая Станоска, дочь гайдука Иотуитзо, которая легла спать в полном здравии, проснулась среди ночи с ужасными криками, дрожа, и говорила, что сын гайдука Милло, умерший 9 недель назад, чуть не задушил ее во время сна. С этого момента она стала чахнуть и через три дня умерла. То, что эта девушка сказала про сына Милло, заставило подозревать в нем вампира; его эксгумировали и нашли таковым.

Представители местной власти, врачи, хирурги рассмотрели причины, по которым в этих местах мог возродиться вампиризм, несмотря на меры предосторожности, принятые несколько лет назад. После долгого расследования, наконец обнаружили, что усопший Арнольд Поль убил не только тех четверых людей, о которых было известно ранее, но также и множество животных, которых съели новые вампиры, а среди них - и сын Милло. Исходя из этого, было принято решение эксгумировать всех тех, кто умер в течение определенного срока.

Среди сорока могил обнаружили 17 с трупами, имевшими все очевидные признаки вампиризма; им прокололи сердце и отрезали голову, затем их тела сожгли и пепел бросили в реку.

Все предпринятые меры, о которых мы говорили, были проведены с юридической точки зрения в надлежащей форме и удостоверены многими офицерами, гарнизоны которых располагались в данной местности, старшими полковыми хирургами и представителями местной власти. В конце этого января был послан протокол в императорский военный совет в Вене, и совет создал комиссию для проверки сообщенных фактов.