Волшебство на Пикабу или ирония Судьбы

Оставлю этот пост здесь, чтобы ничего не забыть и помнить с чего всё начиналось.

Находясь в полнейшем эмоциональном упадке от разочарования в делах сердечных, заливая душевную пустоту вином, барами и случайными знакомствами(каюсь, кто ж не без греха), просто жил абсолютно ничего не хотя от этой жизни. Просто …(вырезано цензурой)…всё.

И вот, на одном общественном мероприятии совершенно случайно, встретил девушку, с которой встречались в школе, но затем после выпускного разные города и институты, прекращение общения и у каждого своя жизнь…20 лет с тех пор прошло, целых мать их, 20 лет. А она всё такая же с красивейшими карими глазами и обаятельной улыбкой…

Оказалось, живём уже в одном городе (сами не отсюда) на одном районе(до её дома от моего 10 минут ходьбы), разведена, детей нет…Вечером встретились…

К чему я это. Стоило пожелать «добра и счастья в отношениях, а главное искренней и взаимной любви!» и на тебе - «не благодари»!

Если где-то «там» наверху читают Пикабу(а такое чувство, что читают), хочу пожелать всем счастья, любви, здоровья, исполнения желаний, желанных детей и денег побольше.

А для себя - не упустить свою школьную любовь и всё-таки жениться на ней, как и хотел в школе😁🤞🏼

P.S.Любовь есть…

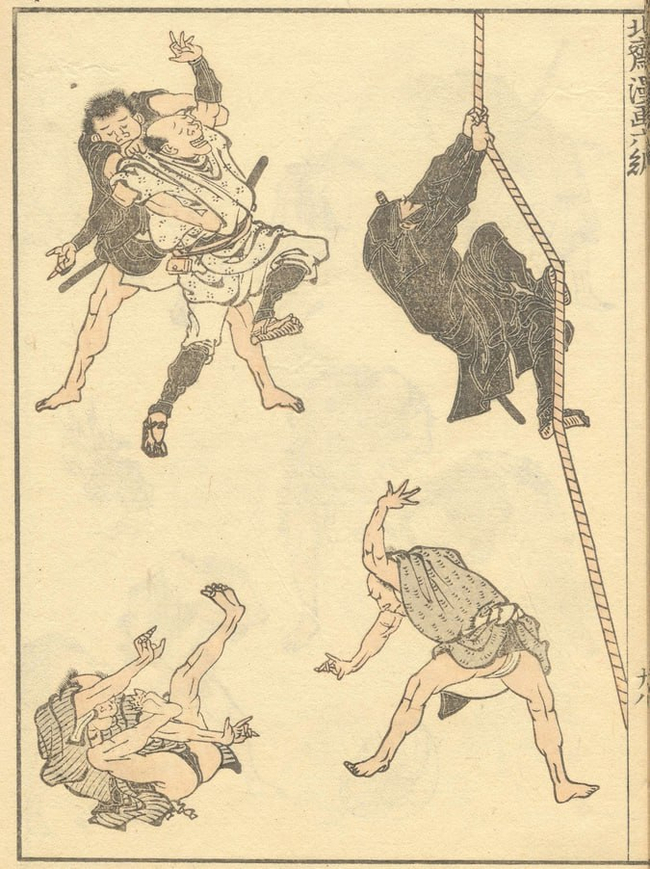

Миф: Ниндзя были мастерами боевых искусств

В сознании многих ниндзя представлены как невероятные воины, скрывающиеся в тенях. Они действуют тайно, но если вооружённый конфликт необходим, то демонстрируют просто невероятный уровень владения боевыми искусствами и техникой фехтования.

Однако в реальности всё обстояло совсем не так. Синоби не были мастерами боевых искусств — они являлись шпионами, диверсантами, разведчиками и мастерами саботажа. Рукопашный бой, некоторые элементы которого перекочевали в современное дзю-дзюцу, они тоже изучали, но основой ниндзюцу (искусства ниндзя) он никогда не был.

В сражении на мечах ниндзя вполне мог уступить самураю, в безоружной схватке — мастеру дзюдо. Поэтому синоби предусмотрительно не вступали в честные и открытые поединки.

В споре, кто сильнее — современный чемпион MMA или ниндзя эпохи Сэнгоку, не может быть сомнений. Ниндзя просто выхватит из-за пояса пищаль и застрелит противника прежде, чем тот успеет атаковать.

Гораздо важнее, чем боевые искусства, для синоби были умения, связанные со скрытностью. Зачем сражаться врукопашную с врагом, если его гораздо проще исподтишка прирезать, отравить или запереть в доме и сжечь?

Источник - История без границ

Ответ на пост «Я описался. А ты очитался»1

Глаза привыкшые к словарному написанию слов то тут то там находят несостыковки с обще принятыми правилами.

К чему здесь относится «то тут, то там»? Без правил расстановки знаков препинания смысл здесь выходит двоякий: то ли оно относится к «написанию слов», то ли к «находят несостыковки». Конечно, второй вариант логичнее, но как скоро читатель это поймёт? В отсутствие правил есть немалая вероятность, что читатель запнётся и потратит время на перечитывание и ненужное отгадывание заложенного смысла вместо его прямого считывания. И как минимум в пунктуации есть ещё целый ряд случаев, когда лишний знак или отсутствие нужного может исказить смысл ощутимо сильнее. Держите пример: «Осмотрев комнату, Петя понял, что Вася ушёл(,) и отправился на поиски друга». Кто отправился на поиски: Петя или Вася? Это всецело зависит от запятой после «ушёл» (если она есть, то Петя, если нет — Вася). Вообще в таких случаях пунктуация очень напоминает оформление блоков в программировании: не поставил где-то отступ (Python) или фигурную скобку (C++, JS, TS и пр.) — всё, либо компиляция не пройдёт, либо программа не будет работать или будет, но криво. Кстати, предположим, что мы в рамках мысленного эксперимента наплюём на ненавистное многим правило, что деепричастие относится только к подлежащему. Вот предложение: «Выйдя из кабинета, ко мне подошёл начальник». Кто здесь вышел из кабинета: рассказчик или начальник? Без правила получается двусмысленность, с правилом же всё однозначно: вышел начальник, потому что он подлежащее. Автору, конечно, придётся чуточку дольше думать, как правильно выразиться, но так он повысит эффективность своей же коммуникации, сняв с [грамотного] читателя бремя недопонимания, а с себя — бремя дополнительного пояснения.

предлагаю задумаца о необязательности соблюдений некоторых правил

Я бы скорее предложил задумываться о смысле и логике правил, так как у большинства из них есть своя логика, польза (см. как минимум примеры выше) или хотя бы историческая подоплёка. Последняя может казаться ненужной, но на практике быть тоже ценной: например, по написанию можно предположить, откуда слово произошло, как читается, что означает. Мой излюбленный пример — слово «бретёр». Я его встретил в Dying Light в виде «бретер» и, так как у нас обычно ленятся писать «ё» и «э», не мог даже представить, как его читать, не говоря уж о смысле, хотя при верном написании мог бы залезть в французско-русский словарь и таки найти первоисточник. Короче говоря, правила не просто так существуют, они обеспечивают и верную передачу смысла, и простоту и скорость восприятия (да, от сложных правил жизнь может становиться проще, чем от простого беспорядка), и преемственность, и единообразие, когда можно спокойно читать текст и считывать заложенные в него мысли, а не спотыкаться на каждом шагу, перечитывать, запоминать кучи «личных» сводов правил. Это не значит, что какие-то правила вообще нельзя пересмотреть и, возможно, улучшить, но нельзя упрощать всё до «как хочица так и пишыца», тем более что язык служит отнюдь не только для базового понимания бытовых вещей, чем сложнее цели, тем сложнее (и одновременно жёстче) средства. В языке примерно так же, как в других областях знания: кому-то достаточно меньшего, кому-то нужно большее, при этом знать больше в целом лучше, просто навязывать это — обычно плохая идея, особенно если человек признаёт имеющийся у него уровень и не обесценивает знание.

Тся и ться отлично заменяюца буквой ц. Если хочеш пиши цц для ться а ц для тся.

Во-первых, предложения «Может, полу́чится» и «Может получи́ться» всё-таки разные, в том числе по произношению. Во-вторых, если человек не понимает разницы между неопределённой и личной формами глагола (а именно из этих грамматических категорий вытекает наличие или отсутствие мягкого знака), то разница «цц/ц» для него будет такой же непонятной. Более того, «цц» не отражает произношения, потому что в «ться» звук [ц] не тянется.

А што если этот текст дать прочитать детям? А потом показать его же но в исправленом виде? Какой из вариантов они выберут за более правильный в написании?

А что, если дать детям выбор между простейшей арифметикой уровня «2+2» (причём «=5») и куда более сложной математикой, с прогрессиями, степенями, логарифмами, тригонометрией? Какую математику они выберут? Вообще мне кажется странным в качестве мерила истинности брать человека, у которого в силу малого возраста ещё довольно мало знаний, у которого ещё даже абстрактное мышление развито слабо и который из-за всего этого ещё толком ничего не понимает и не может сформировать осознанное мнение по сложным вопросам. Так можно плоскую Землю принять за правду, потому что детскому мозгу так проще и интуитивнее.

Автор, вообще говоря, поднимает интересный вопрос, но в довольно провокационной форме, поэтому и реакция у читателей в основном отрицательная. Надеюсь, мой комментарий достаточно сдержанный и не слишком занудный (хотя в каком-то смысле это мой стиль), всё-таки хочется не просто несогласие выразить, но и сделать это поубедительнее.

Помогите найти фильм

Помню фрагмент, что дело происходит в каком-то лесу, может на лесопилке. Главный обижает какую-то девушку, и за неё вступаются местные мужики. Главного связывают и ставят внутрь дерева(?), а девушку успокаивают и завязывают глаза, потом предлагают научить пилить деревья. И она, сама того не зная, распиливает обидчика бензопилой.

Моя жизнь - это постоянное преодоление себя

Моя жизнь - это постоянное преодоление себя. Каждый день я сталкиваюсь с различными вызовами и проблемами, которые требуют от меня силы, уверенности и настойчивости. Но я верю, что именно в этих моментах я нахожу свои точки роста.

Кризисы, несомненно, являются сложными и тяжелыми временами в нашей жизни. Они могут вызывать страх и тревогу, но я знаю, что именно в этих моментах мы можем выйти на новый уровень.

Когда я сталкиваюсь с кризисом, я не паникую, а принимаю его как вызов и возможность для личного роста. Каждый кризис - это как новый урок в школе жизни, где я могу узнать больше о себе, о своих сильных и слабых сторонах.

Так что, кризисы - это необходимое зло, которое помогает становиться сильнее и мудрее.

А как вы преодолеваете кризисы? Для вас это тоже точки роста или поражение? Делитесь в комментариях