Грамотность (русский язык)

21 пост

Филолог в чате. Когда я учился, «звуко-буквенный» разбор уже был. К счастью, на моей грамотности он никак не отразился, но есть пара «но».

Во-первых, я не вполне понимаю надобности в таком разборе в начальных классах и/или для тех, у кого русский язык родной. Если он даётся для общего развития, что я в целом приемлю, то было бы лучше, наверное, проходить его в старших классах, когда орфография уже более-менее усвоена и когда сформировалась как минимум привычка писать грамотно.

Во-вторых, то, что дают в младших классах, скажем «[малако]» и подобное, — это какая-то жалкая пародия на полноценную транскрипцию, с которой нас познакомили уже на филфаке на материале как русского, так и иностранных языков. В транскрипции «здорового человека» должна, например, учитываться редукция, то есть у звуков в заударной и предударной позициях будут другие обозначения (и да, в английском то же самое: под влиянием редукции звуки теряют долготу, меняются, порой вообще пропадают).

Словом, вопросы к подаче материала имеются. По моему мнению, если такому разбору и учить, то в классах постарше и сразу корректно, чтобы и не вызвать закономерной реакции в духе «что за вздор, мы же не говорим [мАлАко]», и не вынуждать будущих филологов и лингвистов после поступления в ВУЗ сталкиваться с ситуацией «забудьте всё, чему вас учили в школе, правильная транскрипция делается так».

Спасибо за полезный пост! (Дальше пойдёт ворчание-ворчание, извините.) Тут в комментариях верно подметили, что имеет место народная этимология. Я бы даже сказал, это один из случаев эдакой задорновщины (против Задорнова-сатирика ничего не имею, но лингвистом-то он не был): в слове есть «ра» — значит, оно от бога Ра; ‘sock’ похоже на «носок» — значит, заимствовали у нас; «нелицеприятный» похоже на «неприятный» — значит, одно и то же, и не важно, что подавляющее большинство не объяснит, откуда там какое-то лицо, если речь, как правило, отнюдь не об оценке внешности.

Схожий пример — слово «довлеть», которое ошибочно воспринимают как «давить» вместо правильного «быть достаточным». И нет, проблема здесь не столько в исчезновении или изменении отдельных слов или значений, хотя это тоже не есть хорошо, главная проблема — в бездумности самого подхода: люди исказили смысл лишь из-за кажущегося сходства, и при этом их не смущает, что даже порождённое ими самими изменение они не доводят до конца, не реформируют язык единообразно и последовательно, ведь они, например, вполне продолжают использовать однокоренные слова «довольно» и «удовлетворительный» именно в исходных значениях «достаточно» и «достаточный».

Или, например, недавно встретилось предложение писать «сонце», потому что так слышится. Но что дальше, многие, увы, не задумываются. К примеру, как при таком подходе к орфографии объяснять, почему «сонце», но вдруг «солнечный». Или почему «лес», но во множественном «лиса», условно говоря. Или почему «малако», но «малочный». Я уже молчу о других «побочках» подобного слома правописания.

Вот и получаются исключения ради исключений, поломка системы ради поломки системы, что в итоге постепенно ведёт к уничтожению части собственной культуры (скажем, какие-нибудь берестяные грамоты без подготовки не прочтёшь, а различия в написании и произношении некоторых слов затрудняют чтение стихотворений даже века XIX) и всё большей утрате внутренней связности в языке. Но просветительские посты вроде Вашего — один из лучших способов уберечь язык от такой участи. Тем более что в идеале (несмотря на моё бурчание) только просвещать и нужно: когда, например, людей за ошибки попросту гнобят, а правила превращают в формальность, которую надо тупо зубрить, эффект получается обратный, и как-то странно винить людей за то, что в них сформировали такое неприятие языка, поэтому и подходы должны быть, скажем так, дипломатичнее.

В большинстве случаев «то» (не важно, в каком падеже и с какими предлогами) перед «что» можно и даже желательно выкинуть. Если смысл вдруг потеряется, значит, «то», скорее всего, нужно. Но в целом да, многие не понимают разницы между придаточными изъяснительными и придаточными местоименно-определительными. Приведу простой пример, где путаница не только криво звучит, но и искажает смысл, и постараюсь кратко пояснить:

«Иван сказал, что думал об этом».

Это придаточное изъяснительное: Иван просто констатировал факт обдумывания какого-то вопроса — и всё. «Что» — лишь союз для связки главного и зависимого предложений.

«Иван сказал то, что думал об этом».

Это придаточное местоименно-определительное: Иван уже поделился конкретными своими мыслями о вопросе. Зависимая часть поясняет местоимение «то» из главной, а «что» уже не просто союз, но ещё и член придаточного предложения: Иван думал это самое «что», примерно как Удав из мультика «думал мысль».

А вообще говоря, очень огорчает, как при всех разговорах об ускорении общения язык набит разной избыточностью: «точто», «отомточто», «вполне себе», «такое себе», «подняться наверх», «является», «временно приостановить» и т.д. Если подобный мусор вынести из речи, она сократится ощутимо без какой-либо потери смысла. Вопреки стереотипам, у русского языка есть очень неплохой потенциал быть кратким: например, когда мы со студентами переводим с английского на русский, в качестве дополнительной задачи мы стараемся без смысловых потерь сократить перевод — и, опять же вопреки стереотипу, будто русский перевод всегда раза в полтора длиннее оригинала, нам пока всегда удавалось сделать его даже короче, порой даже на ≈15%. Словом, более внимательное отношение к языку даёт свои положительные плоды.

А как это решается при обучении русскому языку тех, для кого он не родной?

Русский как иностранный я не изучал, но как филолог, прошедший через более глубокий курс грамматики английского, подозреваю, что ситуация будет подобная, а именно с объяснением грамматических категорий.

Если конкретнее, то форма глагола может быть неопределённой (инфинитив) и личной. Неопределённая форма — это своего рода общее, абстрактное имя действия (например, «смеркаться»), а личная — действие «на практике», то есть когда оно совершается («смеркается»).

В этом, собственно, и состоит разница между «что (с)делать?» (инфинитив) и «что (с)делает?» (личная форма). Иностранцам могут сказать, к примеру, что путать условные «строиться» и «строится» — это как путать ‘to have’ и ‘has’.

Не совсем соглашусь и поделюсь некоторыми своими мыслями. Тоже выложу отдельным постом, потому что какие-то мысли копились давно и потому что страница у меня в целом как раз посвящена языковым вопросам.

Да, «атмосфера» — тоже заимствование. Однако, во-первых, именно через него определяется слово ‘vibe’ (Collins: ‘the good or bad atmosphere that you sense with a person or in a place’ [чаще во множественном числе]; также есть определение через не менее понятное слово «ощущение»: ‘a feeling or flavour of the kind specified’), во-вторых, в подобных случаях как раз встаёт вопрос, достаточно ли того, что есть, или мы будем добавлять ещё больше заимствований, тем самым разбавляя свой язык и постепенно всё сильнее снижая его системность. Также есть вероятность, что кажущаяся нужда в новом слове проистекает из увлечения другими языками и забыванием, как ровно те же мысли успешно выражаются в своём языке. Например, сейчас много где используется «являться» в значении «быть», особенно это заметно в непрофессиональных переводах с английского, то есть люди под влиянием английской грамматики просто автоматически переносят её в русский язык, без нужды утяжеляя текст.

Не менее важен другой аспект: нет никакого отдельного от нас живого существа под названием «язык». Эта красивая метафора вышла из-под контроля и превратилась чуть ли не в религию, из-за чего многие забывают, что язык — это полностью искусственная система, созданная и контролируемая его носителями. Поэтому нет и никакого «язык сам»: это мы сами управляем языком. Другое дело, что, как Вы верно отметили, есть «лень мозга», то есть просто бездумный подход, когда кажется, будто кроме банальнейшей транскрипции и транслитерации никаких способов перенять чужое понятие нет. А среди оных, вообще говоря, ещё как минимум перевод, включая описательный, и калькирование. И в других языках слова тоже редко появляются «сами собой», у них есть происхождение, логика построения. Скажем, упомянутый «вайб», согласно тому же Collins, идёт от слова ‘vibration’. Выходит, что англоговорящие просто придали ему новый смысл и превратили «вибрации» в эдакие «вибры».

Разумеется, я не шибко претендую на принятие «вибр(ов)» в качестве замены «вайба», это просто иллюстрация одной из возможностей. Но есть ещё момент, который меня волнует: нередко прямые заимствования (транслитерация/транскрипция) как будто обретают многократно более высокий статус, чем в языке оригинала, их «крутизну» переоценивают, что со стороны смотрится довольно неприятно, словно мы какие-то дикари, которым цивилизованные люди подарили зеркальце и которым оно кажется божественной технологией. Но ведь для англоговорящих тот же «вайб» — это действительно всего-навсего «вибр(а)», точно так же, как «крутое» «портмоне» для французов — всего-лишь «монетоноска» (именно так оно переводится по частям).

Приведу ещё один пример разных подходов к заимствованию с разными исходами. У нас есть уже давно заимствованное и прижившееся слово «почта», обросшее производными вроде «почтового», «почтальона» и пр. И относительно недавно появились почтовые автоматы… которые называют то «почтоматами», то, к сожалению, «постаматами». Эти два варианта, однако, совершенно не одинаковы в своей удачности. «Почтомат» многократно лучше, потому что он, хоть и будучи новым словом, отлично входит в систему русского языка: у него два ставших нам привычными корня и правильная (т.е. понятная и имеющая чёткую функцию) соединительная гласная «о» между ними. «Постамат» таким похвастаться вообще не может, он выбивается из общей системы и, порождая безосновательное исключение, требует пояснений и тупой зубрёжки.

Поэтому я целиком и полностью за более взвешенный и холодный подход к языку, за такой контроль (в идеале, конечно, самоконтроль, а вовсе не группу языковых чиновников), который будет учитывать рациональные доводы, отметать, например, влияние моды и всесторонне анализировать, правда ли то или иное слово нам нужно, а если нужно, то как будет оптимально его перенять, чтобы обогатить язык, не навредив его системности.

Спасибо за интересное рассуждение и пищу для размышлений! На всякий случай согласных со мной читателей попрошу автора поста, на который я отвечаю, не топить в минусах (был неприятный прецедент), спокойный диалог всегда лучше.

Позволю себе не согласиться с Вашими тезисами. Но при этом я постараюсь разъяснить, почему именно не согласен, дабы не множить пустой негатив.

Чем короче, проще и конкретнее лексика, тем быстрее и понятнее доносится информация

Это не всегда так. На скорость это действительно влияет, однако большее количество смысла просто обязано быть выражено иначе, чем меньшее, а поэтому длина сложного по смыслу сообщения неизбежно тоже будет расти. Например, различные морфемы вроде приставок позволяют снабдить слово дополнительными смыслами, пускай оно и становится длиннее своей исходной формы. Да и читаемость не всегда напрямую связана с краткостью, тут в качестве примеров можно вспомнить некоторые энциклопедические статьи, где обилие сокращений и аббревиатур может скорее сбивать с толку, чем помогать, и даже коды программ, где условные переменные p и pl вместо, скажем, progress и player не способствуют пониманию написанного.

Люди, вообще, часто путают вежливость и уважение

Да, иногда люди не различают этих понятий. Бывают те, кто внешне вроде вежлив, а неуважение всё равно сквозит, я порой на таких людей натыкался, особенно в контексте религиозных споров, когда высокомерие выражалось с таким пафосом, что парировать было непросто. Однако уважение без вежливости кажется мне чем-то редко возможным. Я не имею в виду, будто даже друзья обязаны общаться друг с другом аки очень важные персоны на официальной встрече, но важно не уйти и в другую крайность, когда откровенное хамство выдаётся за прямоту и честность (человек, может, и прям, и честен, но, будучи хамлом, никакого конструктивного эффекта не добьётся).

"Здравствуйте": диалог ещё не начался, а горе-собеседник уже намекает, что я больной, мол, будь-ка ты здоровее, немощный?

Отнюдь, глагол «здравствовать» не есть пожелание выздоровления, он означает просто «быть здоровым», вполне хорошее пожелание любому человеку независимо от его здоровья: если такового не хватает, то пусть его будет больше, а если хватает, то пусть так и остаётся. И точно такое же пожелание можно встретить, например, во французском в виде « salut » или в латыни в виде ‘salve(te)’ «здравствуй(те)».

"Вы" и слова в множественном обращении к одному человеку: горе-собеседник намекает на то, что у меня, чужака, диссоциативное расстройство личности

Начну с того, что единственно разумным я считаю разделение «ты/Вы (именно с большой)» — к одному человеку и «вы» — к группе лиц. Здесь на самом деле у подавляющего большинства людей нет никаких намёков на «шизу». Уважения тоже может не быть в каких-то случаях, поэтому я бы назвал обращение на «Вы» скорее проявлением дистанции. А это, как и использование слова «привет», уже вопрос не уважения или психического здоровья, а скорее социальных норм и/или особенностей конкретной личности. Возможно, Вы экстраверт, поэтому Вам проще впустить других людей в тот свой круг, где общение идёт более непринуждённо. Я, в свою очередь, интроверт, для меня этот круг заметно у́же, что не позволяет «тыкать» со всеми вокруг, пусть даже дружелюбно. А в рамках общества позиция может колебаться опять же между двумя крайностями: от эдакой эмоциональной холодности, когда даже ближайшие члены семьи общаются на «Вы», и до фамильярности, когда само понятие дружбы почти исчезает из-за того, что «все друзья».

Слова с корнем "раб": рабство никуда не делось, его лишь сделали добровольным. … Есть более достойная уважения, приятная душе деятельность - труд

Соглашусь, что «труд» звучит почётнее и выше по стилю, чем более будничное слово «работа», однако здесь важно не переоценить роль слов: если мы просто переименуем работу во что-то более приятное, то ничего не изменится, как, например, переименование милиции в полицию не изменило неким волшебным образом восприятие многими работы правоохранительных органов. Чтобы работа не походила на рабство, нужны иные меры, тогда и слово может избавиться от негативных ассоциаций.

Очевидное "спасибо" = "спаси" + "бог". От чего и кого? Хорошей жизни и порядочного прокурора? Или мучений и насильника? А если я хочу трудностей, потому что они развивают меня, а за преступниками охотиться - мои увлечение или трудовая деятельность? Горе-собеседник желает мне таким образом стагнации и нищеты? Не надо меня спасать, я сам справлюсь. Забавно, что его произносят даже самые критически мыслящие люди и атеисты.

Опять же не следует додумывать за других, чего они желают, потому что «спасибо» в восприятии большинства давно лишено религиозного окраса и оттенка пожелания, что и позволяет атеистам совершенно спокойно его использовать в своей речи. Подобным же образом мы можем говорить, скажем, «бочка Данаид», «Танталовы муки» или «Сизифов труд», отнюдь при этом не становясь приверженцами древнегреческого политеизма.

"Благодарю" - это не то же, что и "merci", не "thanks", не "danke", это глагол, а те - междометия.

Если точнее, ‘thanks’ — это существительное во множественном числе, сокращение от фразы ‘I give you thanks’, то есть дословно «даю тебе/вам/Вам благодарности». Кстати, в каком-то смысле обратная ситуация с пожеланием после чихания: по-русски мы говорим просто «будь здоров!», в то время как в английском используется ‘bless you!’ (≈«благослови тебя Господь»), где уже английское ‘bless’ имеет религиозное происхождение. И у меня есть подозрение, что англоговорящие тоже в основной массе не вкладывают в это пожелание строго религиозный смысл.

"До свидания": где, во сколько, с кем, с чем? Если с горе-собеседником, то я не приду. Может, это угроза?

Почему же угроза? «Свидание» есть всего лишь «встреча, обычно условленная, двух или нескольких лиц», а форма прощания «до свидания» мало чем отличается по смыслу от французского « au revoir » или английского ‘see you’ (последнее даже с пометами ‘informal, spoken’).

Простое, понятное, короткое "пока" есть.

При этом словарь Ушакова подмечает, что «пока» в значении прощания пошло от выражений «пока до свидания или пока будь здоров».

Меня как сторонника дружбы, объединения и простоты вышеперечисленные популярные слова провоцируют.

Не ставлю под сомнение Ваше желание сделать общение людей эмоционально легче и приятнее, но сомневаюсь, что этого можно достичь таким простым способом, как избавление от неких «мешающих» слов и выражений. Проблема, по-моему, всё же не в них (а скорее в общем низком уровне культуры общения), тем более нередко они помогают не только держать людей в рамках приличия, но и до поры до времени сохранять ту дистанцию и нейтральность, которые могут обеспечивать чувство покоя и безопасности: если некий новый для меня человек окажется мне противен, то сократить общение или прекратить его без скатывания к открытой вражде будет проще, когда оно до этого шло в более сдержанном ключе, нежели когда оно сразу подражает общению дружескому, а если он окажется мне приятен, то переход к неформальному стилю будет ощущаться как выход доверия на качественно новый уровень и как один из видимых показателей, что труд общения даёт положительные плоды.

P.S. Отвечаю постом, потому что тема языка и грамотности для моей страницы основная, я в этом варюсь по долгу службы, так сказать. Тех же, кто прочтёт мой ответ, очень прошу (ибо был один неприятный прецедент) не заваливать автора оригинального поста минусами и гневными комментариями. Во-первых, мне не хочется плодить негатив. Во-вторых, судя по всему, автор вполне искренен, а не просто «набрасывает», пусть даже некоторые формулировки кажутся неудачными.

Всем добра, бобра и до свидания (и за чтение благодарности)!

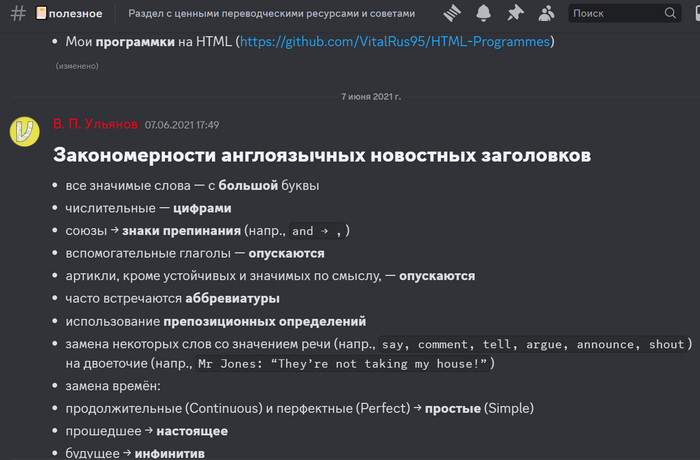

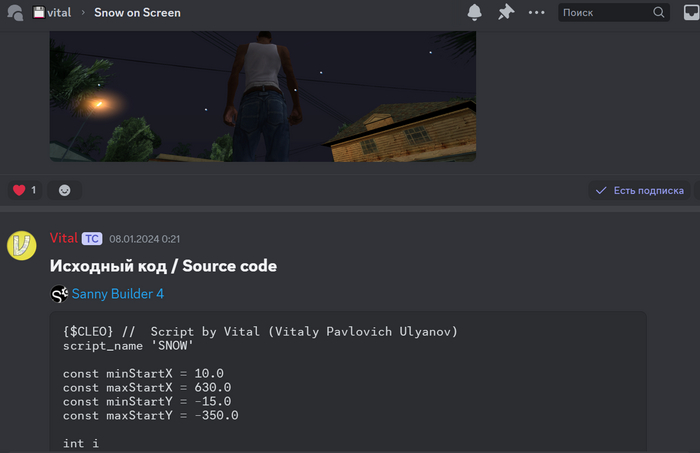

Из уже трёх с половиной лет преподавания перевода и немножко просто английского языка в Российском государственном гуманитарном университете последнее время я довольно активно налегаю на кроссворды, благо это вполне увлекательный способ повторить полезные слова из пройденных нами текстов. И использую я для этого написанную своими гуманитарными руками программку на HTML (плюс, разумеется, CSS и JavaScript, но далее для краткости буду писать просто «HTML» — по расширению итогового файла). А поскольку она за время своего существования заметно эволюционировала, я хочу поделиться здесь основными вехами её истории.

Пожалуй, первый вопрос, который может возникнуть у читателя, — «почему HTML?». Причин тому несколько:

до этого я уже сделал пару инструментиков для работы именно на HTML;

итоговый файл оказывается почти невесомым;

.html работает везде, где есть браузер.

И вот так в один прекрасный день я открыл Visual Studio Code, скопировал предыдущую программу как шаблон, удалил всё лишнее и…

3 ноября 2023 года я созрел и таки приступил к написанию кода. Первый рабочий вариант программы вместе с пробным кроссвордом оказался достаточно ёмким и уместился примерно в 150 строк кода (без учёта дополнительно подключаемых стилей и скриптов). Сто́ит ли говорить, что он был ещё и ужасно примитивным? Между ячейками приходилось переключаться вручную, слова не были пронумерованы, сам кроссворд хранился в страшного вида массиве строк со значками «#» в качестве пустоты… Однако первый успех вдохновил двигаться дальше.

На момент 14 ноября появились первые улучшения: наконец-то кроссворды обзавелись списком вопросов, ответы на них стало возможным подсмотреть рядом с ними, а клетки стали квадратными и более аккуратными.

16 ноября на сетке кроссворда наконец-то появились номера вопросов (в упомянутых ранее массивах они ставились при помощи символов «>» и «^» для горизонтальных и вертикальных слов соответственно, а сам номер рассчитывался автоматически), то есть стало возможно быстро и легко находить их, а также я добавил выпадающий список кроссвордов, потому что даже в изначальном примитивном формате их хранения прямиком в коде страницы я сделал некоторое количество кроссвордов по переведённым для занятий текстам и между ними надо было как-то переключаться.

19 ноября программу ждали некоторые внешние улучшения (например, меню кроссвордов стало занимать всю ширину, чтобы их названия полнее отображались на телефоне) и возможность показать сразу все ответы прямо на сетке. Удобно это не только для повторения пройденного: поскольку первое время сетку я заполнял вручную очень кустарными методами, приходилось часто перепроверять, что же получается на практике, и отображение всех ответов сильно в этом помогало. Хотя ощущение неудобства, конечно, постепенно росло, особенно после составления одного кроссворда вместе со студентами на занятии.

12 декабря я наконец-то приступил к созданию конструктора кроссвордов, дабы навсегда оставить расстановку всего и вся в массиве строк в прошлом. И вот первая версия конструктора уже позволила добавлять слова и редактировать их описание и положение на сетке.

13 декабря я таки додумался до прикрепления конструктора в верхней части экрана, чтобы составлять большие кроссворды было удобнее. С этой же целью конструктору была добавлена полупрозрачность, когда он не в фокусе.

По состоянию на 20 декабря конструктор стал ещё чуточку лучше: я добавил в него галочки для понимания, какие из загаданных слов уже находятся на сетке, а также кнопки перемещения слова или слов и кнопку сохранения результата.

25 декабря в кроссвордах появились непрерывный ввод слов при нажатии на его номер, что значительно упростило отгадывание, и переключение между номерами при нажатии на Tab. То бишь решать кроссворд стало можно и без отрыва от клавиатуры.

29 декабря конструктор претерпел ещё ряд изменений: поле ввода всех слов и их меню теперь стало возможно сужать и расширять, а набор кнопочек пополнился добавлением слова на сетку, его поворотом и удалением с сетки.

31 декабря я прикрутил изменение размера вообще ко всему кроссворду, благодаря чему составление новых кроссвордов слегка упростилось за счёт большего обзора.

16 января 2024 года я начал работу над настройкой цветов программы, чтобы дать пользователю самому выбирать их сообразно своим предпочтениям и настроению.

На момент 25 января поддержка цветовых схем была наконец готова: с этого дня стало возможным настраивать все четыре цвета программы, сохранять получившиеся цветовые схемы и загружать их. А при перезагрузке страницы они успешно загружались сами из local storage.

2 марта пользоваться конструктором стало ещё удобнее, благо слова теперь можно было перемещать по сетке обычным «мышиным» перетаскиванием, а поворачивать — щелчком по их номеру.

16 апреля настройки кроссвордов пополнились изменением шрифта и степени скругления ячеек. Вся это радость, конечно, тоже умеет сохраняться внутри файла, дабы не надо было всё настраивать заново при каждому запуске.

И несколько месяцев я был в целом доволен результатом. Но в ноябре 2024 произошло то, чего я сам от себя не ожидал: несмотря на большие усилия, приложенные к кроссвордам, я решил переписать их с нуля (хотя отдельные части переписывал и до этого). Недовольство недочётами собственного кода оказалось сильнее нежелания переделывать почти всё, но это того стоило, ведь я наконец-то сумел применить некоторые новые знания и просто сделать код гораздо аккуратнее, что явно никогда не будет лишним.

Что решение было верным, я особенно убедился 27 ноября, когда довёл до ума новый редактор кроссвордов: он избавился от двух громоздких окошек и стал сводиться к двум небольшим панелям снизу и сверху — для ввода слова и его описания и для перемещения всех слов разом, — а все основные действия теперь выполняются прямо на сетке, что на фоне прежнего конструктора стало ощутимым прорывом.

А 13 декабря для пущей красоты я добавил небольшой визуальный эффект: теперь при старте игры все клетки кроссворда подсвечиваются по диагонали начиная с верхнего левого края.

Напоследок покажу процесс от создания простейшего кроссворда до его разгадывания.

Вот такое у гуманитария выдалось приключение. Я прекрасно понимаю, что претендовать на образцовое качество вряд ли могу, что программ с кроссвордами не хуже моей пруд пруди и что опытного человека не удивишь чем-то, что он напишет максимум за день, но для меня это личное достижение и приятная возможность сделать что-то своё, что при этом будет неплохо служить моим преподавательским целям и радовать студентов.

Желающие опробовать показанное мной самостоятельно могут найти мои творения на GitHub (старые кроссворды на данный момент лежат в папке Crosswords, а новые — в New Crosswords, позже я переименую их соответственно в Old Crosswords и Crosswords, чтобы подчеркнуть переход к обновлённому варианту).

Успехов всем в преподавании и программировании и спасибо за внимание!

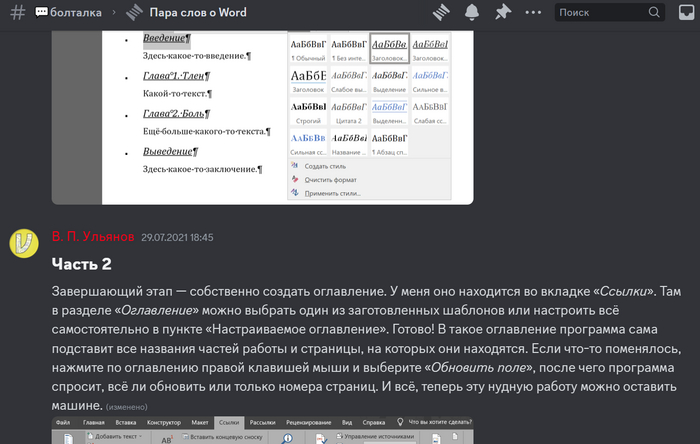

(Да, этот пост — просто выговориться и поворчать. В лучшем случае — немного просветить тех, кто не знаком с программой.)

Итак, вчера Роскомнадзор заблокировал сервис для обмена сообщениями Discord. Предшествовало этому внезапное и активное очернение оного: и психике молодёжи он вредит, и чуть ли не одними только преступниками используется, и модерация не та, и общаются там дети малые словами грубыми, и вообще снести его не жалко, ибо якобы есть уже давно отечественные аналоги не хуже.

И, будь Discord исключительно «болталкой» (особенно если бы только голосовой), было бы не так обидно. Но, как справедливо отмечено рядом СМИ, он был (а где-то остаётся) удобной — во многом благодаря системности в виде серверов, каналов, веток, ролей, прав — площадкой для сообщества почти на любую тему, а потому мной, например, использовался для творчества и работы: там я создал сервер своего канала и учебный сервер. Первый прожил шесть с половиной лет, второй — три с половиной года, и за это время на обоих набралось немало ценного: шаблоны кода скриптов, обсуждение большого множества вопросов и проблем скриптинга, ссылки на различные справочные материалы и полезные советы для моих студентов.

Конечно, нельзя сказать, что все эти суммарные десять лет я каждодневно что-то выкладывал, однако нельзя отметать и всю ту фоновую, незримую работу, которая потом и выливается во что-либо общедоступное на серверах. И есть стойкое ощущение, будто принимающие решения о блокировках люди вряд ли понимают, что перечёркивают не просто голосовую «болталку», где всё мимолётно, а годы чужого труда. Труда, который даже при гипотетическом существовании полного аналога воссоздавать или переносить банально нелегко, не говоря уже об отсутствии такого желания…

Спасибо, я выговорился.