"Пожар в деревне" (1885) Русский музей, Санкт-Петербург

Иногда трудно сказать, почему одних художников считают классиками, а их столь же талантливых современников вспоминают намного реже. Н. Д. Дмитриев-Оренбургский был широко известен при жизни как жанровый и батальный живописец, академик, один из учредителей товарищества передвижников, но на фоне других отцов-основателей его имя часто остается в тени.

Николай Дмитриевич Дмитриев родился в 1838 году в Нижнем Новгороде. Отец его был помещиком Оренбургской губернии, и годы спустя художник добавил к своей фамилии «Оренбургский». Брат отца Н. Д. Дмитриев был горным комендантом, полковником инженерного ведомства, в конце 1850-х управлял Илецким соляным правлением Оренбургской губернии, а также увлекался живописью. Известно, что будущий художник закончил уфимскую гимназию (Уфа в тот момент входила в Оренбургскую губернию), затем готовился стать юнкером в столице, однако вместо этого поступил в Академию художеств. Сделать это посоветовали известный художник В. К. Шебуева, а также герой Крымской войны Н. К. Зацепин, полковник и при этом ученик прославленного К. Брюллова. В Академии его наставником был Ф. И. Бруни. За время учебы Дмитриев получил четыре малые и одну большую серебряную медали, а также малую золотую. Но если все эти медали были поощрительными, то большая золотая давала право на пенсионерскую поездку за границу. Художник дважды участвовал в конкурсе с картинами «Великая княгиня София Витовитовна на свадьбе великого князя Василия Темного» и «Стрелецкий бунт», но не победил.

"Софья Витовна на свадьбе Великого князя Василия Тёмного"

*************************************

На третий раз он присоединился к знаменитому «бунту четырнадцати», когда в 1863 году 14 конкурсантов потребовали изменения правил и отказались выполнять предложенное задание. Вместе с остальными бунтарями он стал участником Санкт-Петербургской артели художников, а позже одним из основателей товарищества передвижников. Примечательно, что в 1868 году, после написания картины «Утопленник в деревне» он получил звание академика.

"Утопленник в деревне" (1868) Русский музей

Картина была впервые показана на академической выставке и очень понравилась публике. Это полотно «Утопленник в деревне» художник впервые подписал двойной фамилией. А.П. Боголюбов в книге «Записки моряка-художника» уточняет: «Дмитриев, назвавший себя Оренбургским только для того, чтобы его отличали от Кавказского [академик Лев Евграфович Дмитриев-Кавказский (02.03.1849–01.02.1916) – гравёр на меди, рисовальщик, офортист, присоединивший к своей фамилии, для отличия от других художников Дмитриевых, прозвище Кавказский, так как он родился на Кавказе]». В 1871 году, спустя 8 лет после выпуска художник снова подал прошение и получил уже без конкурса право на ту самую желанную пенсионерскую поездку – редчайший случай по тем временам, но теперь ему уже покровительствовали члены императорской семьи.

Дмитриев-Оренбургский большую часть трехлетней пенсионерской поездки жил и учился в Дюссельдорфе. Из письма художнику И. И. Шишкину: «Много я вспоминал об Вас, многоуважаемый Иван Иванович, живя в городе Дюссельдорфе, некогда обитаемом Вами. Не знаю, как было в Ваше время, теперь же Дюссельдорф представляет из себя отличный рынок для картин; из Голландии многие хорошие художники приезжают сюда и живут тут, чтобы выгоднее сбывать свои картины, и действительно цены на вещи мало-мальски порядочные стоят очень высокие. Да и сколько же здесь людей охотно покупающих картины, бездна неисчерпаемая, в особенности сравнительно с нашей небольшой кучкой московских и петербургских покупателей, приобретающих картины единственно для того, чтобы сделать себе имя покровителей искусства. Право, кажется в Дюссельдорфе нет ни одной комнаты, ни единого ресторана, ни одной пивной, где бы не красовались в золоченых рамах уважаемые здешней публикой труды нашего брата художника; так что о покровительстве искусства нет и речи; дело идет само собой. Дошел и до меня слух о перенесении четверговых вечеров из помещения Артели в Общество поощрения искусств; хоть четверговые вечера действительно в последнее время немного имели поощрения от Артели, но все-таки мне весьма грустно, что это так устроилось, не потому, что я, как член Артели, сожалел бы о том, что вечера, устроенные и взлелеянные Артелью, имея в настоящее время перевес голосов, к сожалению, недоброжелающих Артели, отделились от нее; нет, не потому, а мне грустно, потому что и то малое количество русских художников, которыми может гордиться наша матушка Русь, не могут и не умеют ужиться дружно для общих трудов, а при малейшем подстрекательстве, сейчас готовы поссориться. Весьма рад, что передвижная выставка имела успех, и весьма сожалею, что не мог принять в ней участия. Все мое внимание и все мои силы в настоящее время направлены на самого себя, и потому на общественные дела уже очень мало остается и того и другого».

Затем Дмитриев-Оренбургский перебрался в Париж, где жил и работал 10 лет. Он иногда присылал в Россию на выставки картины, участвовал в ежегодных парижских Салонах, создавал иллюстрации к русским и французским книгам. Так же он стал учредителем местного «Общества русских художников». Из книги Э.К.Липгарта «Художники Салона времен третьей республики»: Хочу еще рассказать об одном из лучших рисовальщиков русского кружка, мы его звали «наш Детайль». Он жил вместе с Похитоновым и Вилье в маленькой колонии в тупике Елены. В Париже его звали Дмитрий д’Оренбург. Он был батальным живописцем, выполнившим по заказу императора для Зимнего дворца большую серию картин, изображающих турецкую кампанию 1878 года. В то время он только что выставил в Салоне свою лучшую работу, представлявшую фельдмаршала великого князя Николая-старшего, возглавляющего охоту во владениях одного из братьев Гинцбург в окрестностях Парижа, — заказ владельца охотничьих угодий. Там была серия живых и очень похожих портретов среди яркого пейзажа. Великий князь в центре и сгруппированные вокруг сидящие на земле перед ним охотники: братья Гинцбург, Тургенев, полковник Попов, распорядитель охоты и другие. Дмитриев-Оренбургский был женат на очаровательной женщине, которая была когда-то кассиршей в ресторане Лейнера на Невском в Петербурге, но, признаться, допустить такое скромное происхождение у этой очаровательной хозяйки дома было совершенно невозможно, — полная невероятного достоинства, она была «дамой» в полном смысле этого слова. Дмитриев много зарабатывал, был очень гостеприимным и держал открытый стол для русских. Маленькая внучка, настоящий сорванец, дополняла семью, ее мы позже встретили в Петербурге. Этот дом охотно посещали музыканты — наверное потому, что там не было фортепьяно и они были уверены, что их оставят в покое, — но не хочу сказать ничего о них плохого, когда речь шла об организации благотворительного концерта, они всегда были в нашем распоряжении».

"Артиллерийский бой под Плевной. Батарея осадных орудий на Великокняжеской горе" (1880) Артиллерийский музей, Санкт-Петербург

В Париже Дмитриев-Оренбургский от жанровой живописи перешел к батальной. Он получил заказ на создание картин, посвященных Русско-Турецкой войне. Идея пополнить коллекцию Эрмитажа картинами о недавних событиях возникла еще у Александра II, но воплотил ее уже Александр III. Это был не первый заказ от членов императорской семьи. В 1869 году художник сопровождал великого князя Николая Николаевича Старшего в его поездке на Кавказ, а также в Харьковскую и Воронежскую губернии. Из поездки он привез большой альбом рисунков.

"Штыковой бой полков русской гвардии с турецкой пехотой на Систовских высотах 14 июня 1877 года"

*************************************

"Въезд Александра II в Плоешти 15 июня 1877 года"

За картины «Бой на Систовских высотах конвоя императора Александра II» и «Въезд императора в город Плоэшты» Дмитриев-Оренбургский получил звание профессора батальной живописи. Для продолжения работы над другими полотнами этой серии он решил вернуться в Петербург. Художник написал больше 30 картин батального жанра, часть из них сейчас находится в Помпейской галерее Эрмитажа. Но и про жанровую живопись художник тоже не забывал.

"Воскресенье в деревне"( 1884) Частное собрание

В воскресенье крестьяне традиционно не работали и развлекались, как могли. На этой картине можно увидеть забавный фрагмент. Танцы, хороводы и тому подобные развлечения считались уделом молодежи, как правило не состоящих в браке. В том числе потому, что подобное времяпровождение помогало девушкам и парням знакомиться и общаться друг с другом в неформальной обстановке, при этом не нарушая рамок приличия. При этом юноши и девушки старались принарядиться, чтобы предстать во всей красе. Крестьяне постарше вели себя более степенно. Слева мы видим молодую пару. Девушка в ярком красном сарафане, на ногах у нее, судя по всему, туфли, юноша в начищенных до блеска сапогах. Справа мы видим пару значительно старше. Одеты они проще, на ногах у обоих простые лапти. Мужчина выцепил из толпы то ли жену, то ли односельчанку и тоже хочет с ней танцевать, а та сопротивляется, в шутку или в серьез.

«Деревенский разносчик» (1865) Пермская государственная картинная галерея

А на этой картине мы видим крестьянок, с интересом изучающих товар. Вообще услуги бродячих торговцев были весьма востребованы, ведь стационарных лавочек и магазинов в деревнях обычно не было, а сельские ярмарки и базары работали не каждый день. В остальное время нужные вещи можно было купить у таких разносчиков или ехать в город. Ткани, швейную фурнитуру и галантерею обычно называли красным товаром. У этот продавец также продает обувь.

***********************************

"Портрет И.С. Тургенева в костюме охотника" (1879)

***********************************

"Портрет русского солдата-добровольца" (1876)

***************************************

"Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года" (1883) Артиллерийский музей

********************************

"Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года" (1883) Артиллерийский музей

****************************************

"Захват Гривицкого редута под Плевной" (1885) Артиллерийский музей

*****************************************

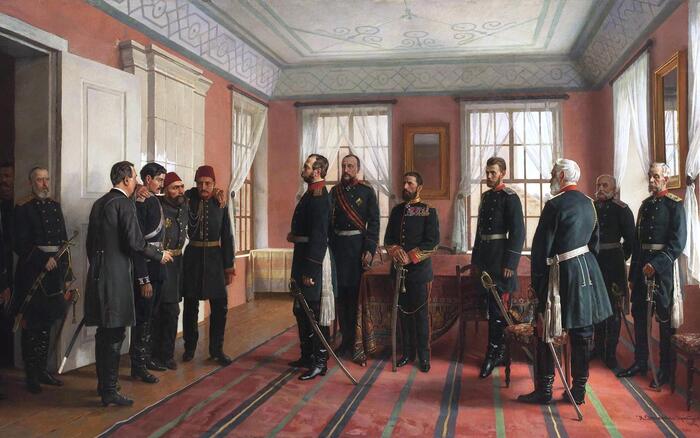

"Представление пленного Осман-паши Александру II, в день взятия Плевны русскими войсками 29 ноября 1877 года" (1898) Эрмитаж

*******************************************

"Генерал М. Д. Скобелев на коне" (1883) Областной художественный музей им. В. П. Сукачева, Иркутск

************************************************

"Въезд великого князя Николая Николаевича в Тырново 30 июня 1877 года" (1885)

************************************

****************************************

"Великий князь Сергей Александрович, цесаревич Николай Александрович и великий князь Павел Александрович в Царском Селе"( Конец 1880-х) Государственный Исторический музей

И. Н. Крамской "Портрет Н. Д. Дмитриева-Оренбургского" (1866) Русский музей, Санкт-Петербург

Художник умер в Москве в 1898 году от саркомы.