Ученые впервые определили пол австралопитека по остаткам белков в его зубе

Палеопротеомный анализ – изучение белков, следы которых сохранились в ископаемых костях и зубах – очень перспективный метод. Некоторые белки, например, коллаген, гораздо более стабильны, чем ДНК. Потому для протеомного анализа годятся находки, из которых уже нет шансов извлечь никакой генетики –слишком древние, либо находившиеся в неблагоприятных условиях, либо и то и другое. Несколько лет назад революционный метод уже дал очень интересные результаты. Например, следы древних белков нашли в зубе гигантопитека возрастом около двух миллионов лет, а также в останках Homo antecessor, жившего на территории Испании миллион лет назад. Удачным оказалось исследование и четырёх зубов парантропа из Южной Африки (2 млн лет).

Протеомный анализ, конечно, не даёт такого высокого разрешения, как исследование ДНК, но тем не менее позволяет делать выводы о родственных связях разных ископаемых организмов. Кроме того, с его помощью можно установить пол индивида – для гоминин это делается путём определения варианта белка амелогенина, участвующего в формировании эмали зубов. Белок кодируется геном, находящемся на половой хромосоме, и встречается два его варианта (амелогенин Y есть только у мужчин).

При исследовании зубов парантропов удалось установить пол особей, а также выяснить их более близкое родство с представителями рода Homo, чем с другими человекообразными.

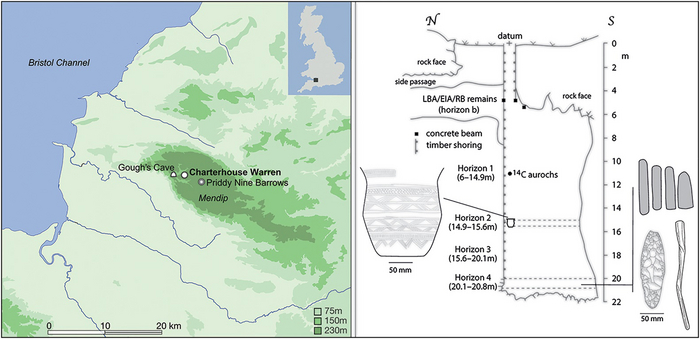

Теперь группа исследователей решила провести протеомный анализ зуба южноафриканского австралопитека возрастом около 3 млн лет. Это крайне интересная задача. Во-первых, никто еще не пытался извлекать остатки белков из зуба гоминина такой древности. Во-вторых, в пещерах Южной Африки найдены кости как минимум шести видов наших древних родственников, и их родственные связи являются предметом ожесточенных споров. Сколько видов австралопитеков жило в районе пещеры Стеркфонтейн – один, два, больше? С чем связаны различия между разными черепами парантропов – это разные виды, или просто одни принадлежали самцам, другие самкам? В каком родстве все они состояли друг с другом и, самое главное, с человеком?

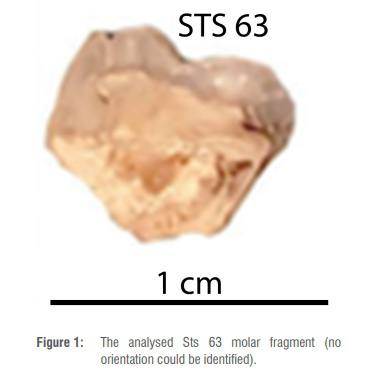

Итак, исследователи выбрали для анализа зуб австралопитека Sts 63, найденный в отложениях пещеры Стеркфонтейн. Конечно, это не эффектный череп, а всего лишь фрагмент коренного зуба, определенный как принадлежавший австралопитеку по особенностям строения. Тем лучше: не так жалко будет испортить уникальный образец. Возраст его в научной статье указан не слишком определенно: от 2 до 3,5 миллионов лет.

Используя как можно менее разрушительную технику, из образца зубной эмали весом 5 мг исследователи смогли извлечь множество аминокислот, в том числе 142 аминокислоты, входящие в состав амелогенина. Три пептида оказались уникальными для «мужского» варианта белка. Вывод ученых: зуб принадлежал самцу.

Исследователи обратили внимание, что аминокислотные цепочки, которые удалось восстановить, короче, чем в случае с зубами парантропа, и имеют больше повреждений – это согласуется с тем, что австралопитек STS 63 существенно древнее.

Увы, пока что это всё: поскольку использовался «минимально инвазивный протокол», разрешающая способность метода не позволила провести анализ родственных связей австралопитека с другими гомининами. Но лиха беда начало.

Результаты исследования опубликованы в South African Journal of Science. Публикацию приурочили к 100-летию открытия австралопитека: статья Раймонда Дарта, описывающая первый череп австралопитека, знаменитого «ребенка из Таунга», вышла в журнале Nature 7 февраля 1925 года. Отличный подарок к Дню рождения всем австралопитекам!

P.S. Нравятся наши посты? Поддержите нас любым донатом тут, на Пикабу:)