Необъяснимые совпадения?

Но для начала давайте посмотрим о каких чудесах идёт речь. В книге «Человек за бортом» Лев Скрягин (автор одной из любимых моих книг детства «Тайны морских катастроф») описывает загадочную историю Хью Уильямса. В 1664 году у побережья Уэльса затонул пассажирский корабль, спасся всего один человек и звали его Хью Уильямс. Более века спустя на этом же месте потерпело крушение другое судно, и спасся вновь счастливчик с таким же именем и фамилией. А в 1860 году там же затонула рыбацкая шхуна и спасся вновь Хью Уильямс. Имя стало нарицательным. Моряки теперь так называют единственных выживших после кораблекрушений. Звучит крайне странно, и, если честно с документальными подкреплениями у этой истории явные сложности. Однако Скрягин рассказывает куда лучше задокументированную историю Джеймса Джонсона, который трижды признавался Хью Уильямсом на кораблях «Стоктон», «Кэтрин Си» и «Дункан Дунбара».

Карл Юнг, прочитав книгу австрийского биолога Пола Кеммерера со сборником различных совпадений, выдвинул теорию Синхроничности, согласно которой все события связаны волнами серийности. Юнг использовал эту идею аргументируя существование паранормальных явлений. Позже эту идею с радостью подхватили уже в движении Нью-Эйдж.

На просторах интернета вы можете найти огромное количество подборок с невероятными совпадениями. Далеко не все из них соответствуют действительности, как например история с оригинальным Хью Уильямсом. Однако многие происходили в реальности и имеют надежные доказательства. Так что же? Может наш мир не так прост и им управляют какие-то скрытые силы? Давайте разбираться.

Что справедливо считать чудом?

Многие математические теории создавались по довольно абстрактным причинам, но не теория вероятности. Мы обязательно вернёмся к истории её создания в другой раз, но сейчас лишь отмечу, что она появилась из желания понять, как работают азартные игры и какие ставки будут справедливыми. Мы же можем использовать её, чтобы понять какие события справедливо считать невероятными, а какие таковыми не являются.

Я кидаю два кубика предсказывая - сейчас я выкину две шестёрки. И выкидываю. Вау говорите вы, если не знаете, что я сделал 27 дублей и планировал кидать их до посинения пока не получу нужный результат. Зная этот факт, гораздо более удивительным было бы, если бы я не выкинул две шестёрки.

Важным здесь является то, что вы не видите всех попыток, а значит не можете корректно оценить невероятность события. Это отлично демонстрирует Джордан Элленберг в своей книге «Как не ошибаться». Он рассказывает такую историю: однажды вы получаете рассылку от фондового брокера из Балтимора в которой он пишет, что завтра определённые акции вырастут в цене. Так и происходит, и на следующий день приходит новое предсказание: он указывает на другие акции, на этот раз предсказывая падение. И это предсказание сбывается. Так продолжается неделю, и брокер ни разу не ошибается. Ну что вы уже хотите купить подписку на предсказания этого сводного брата Уорена Баффета? А если бы вы узнали, что в первый день он отправил 10 тысяч предсказаний, в половине из которых он обещал рост акций, а в другой половине падение? А затем отсекая из рассылки тех, для кого его прогнозы не сбылись продолжал делать так же всю неделю?

Это ещё называют проблемой множественных сравнений, и этим часто пользуются мошенники. Ведь они могут просить оплату за результат: помиришься с мужем, заплатишь пятьсот рублей, получишь повышение - заплатишь тысячу, выздоровеешь - тут и две тысячи не жалко. Оплата только за результат. Теперь вы понимаете, как это работает?

Как сказал Август Де Морган: «Все может случиться, если сделать достаточное количество попыток». В математике это называется законом больших чисел. И именно этим объясняется невероятные ситуации, как например Уолтер Самерфолд - человек, который поймал за свою жизнь целых 3 молнии. Чудо? Ну если учесть тот факт, что молнии бьют примерно 50 раз в секунду безостановочно по всей земле и миллиарды людей живущих и живущих за всю историю с которыми могло произойти такое (или другое) событие, то этот факт уже не выглядит столь чудесным. А ведь можно учесть еще и то, что Уолтер был заядлым спортсменом на открытом воздухе.

Профессор Кембриджа Джон Литлвуд пошёл ещё дальше. Он определил чудо как событие особой важности происходящее с частотой один на миллион. Он предполагает, что, когда человек бодрствует он видит одно событие в секунду, которое может быть как обычным, так и исключительным. В таком случае человек будет видеть в среднем одно чудесное событие каждые 35 дней. Это немного утрированное наблюдение назвали законом Литлвуда.

Магия у нас в голове.

Но что же тогда значит настоящее чудо? Наверное, это случайные события, которые происходят чаще, чем мы интуитивно этого ожидаем. Но насколько хороша наша интуиция в статистике и теории вероятностей?

Apple shuffle - случайное воспроизведение песен, изначально вызывал поток жалоб от пользователей. Люди говорили, что похожие песни или песни одного исполнителя шли подряд. И это абсолютно нормально для случайности, но не ощущается как случайность. Эплу пришлось переделать систему заставив её избегать случайных патернов, которые наш мозг воспринимал неслучайными. Стив Джобс про это сказал: «мы сделали apple shuffle менее случайным, чтобы он казался более случайным».

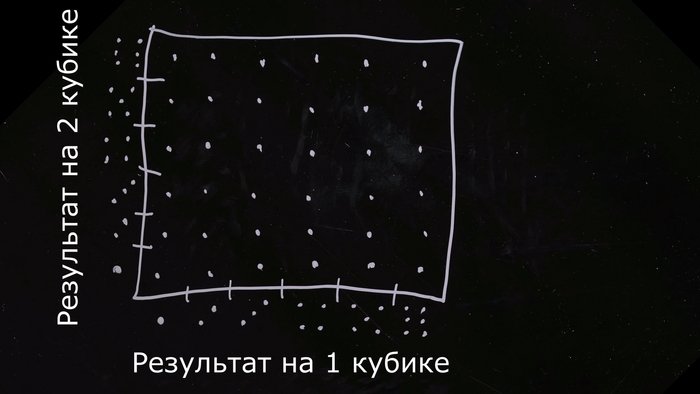

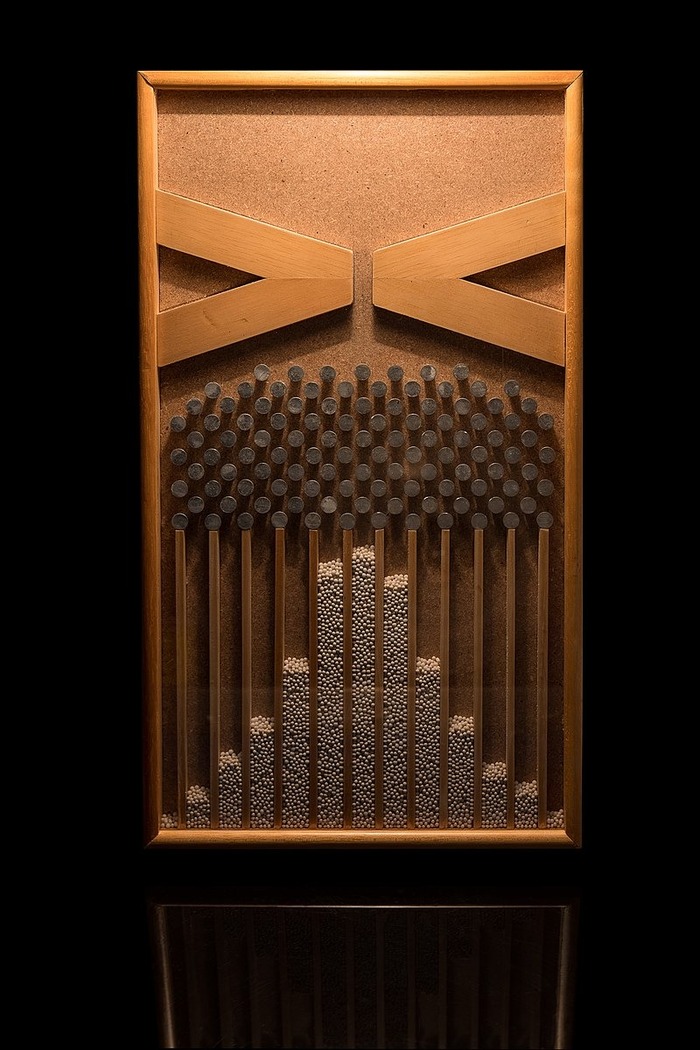

Или вот взгляните на два скопления звёзд из уже упомянутой книги Эленберга. Какое кажется вам более хаотичным? Если вы внимательно слушали предыдущую историю, то догадаетесь, что более хаотично левое изображение, ведь оно не избегает скоплений. Но вам все равно не отделаться от интуиции, шепчущей, что равномерное заполнение правой картинки выглядит случайнее.

Не самую очевидную связь между избеганием повторений в случайных последовательностях и магическим мышлением показал Питер Брюгер, автор книги «Приведения и полтергейсты, междисциплинарный подход». В своём эксперименте он предложил людям в голове бросать вымышленные шестигранные кубики и сообщать результат. Последовательности, выдаваемые людьми, ожидаемо были далеки от случайных, ведь люди избегали повторений. Но вот что в этом эксперименте самое интересное: всех испытуемых заранее попросили обозначить своё отношение к паранормальным явлениям (верю / не верю / безразличен). И люди, верящие в паранормальные явления, избегали повторений гораздо сильнее. То есть были куда дальше от настоящей случайности. Совпадение?

С этим связан ещё один занятный феномен - эффект игрока (иногда ещё называется «горячая рука»). Нам кажется, что если какое-то случайное событие (например, выпадение монетки орлом) повторилось несколько раз подряд, то это увеличивает шанс на противоположный результат (нам кажется, что решка должна выпасть с шансом больше 50%). Как будто бы кто-то следит за балансом выпадений, ведя журнал, и стремится исправить нарушение. Эта интуиция вступает в противоречие с теорией вероятности и мотивирует людей увеличить ставку на противоположный результат (ведь мы помним, что вероятность определяет то, какую ставку мы считаем справедливой). И если вы продолжите слушать интуицию, то это лишь приведёт к необоснованным ставкам и в конечном итоге потере денег.

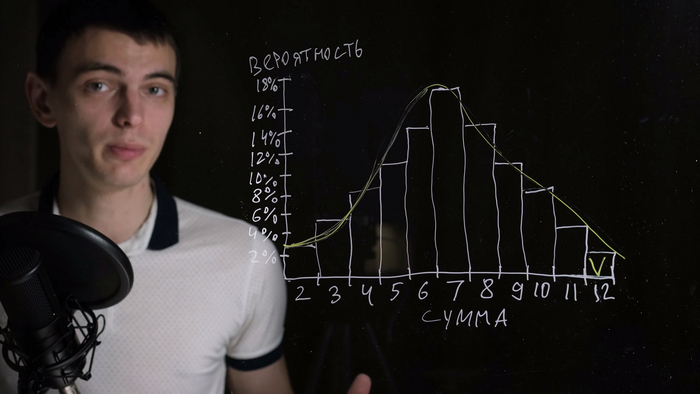

Вот ещё одна демонстрация того, как неверная интуиция заставляет нас изумляться причудам реальности, взятая из книги Алексея Саватеева Математика для гуманитариев. Как вы думаете какова вероятность, что у двух людей в школьном классе совпадут дни рождения? В классах с двадцатью тремя детьми вероятность совпадения превышает 50% (что означает что справедливым будет ожидать такое в каждом втором классе этого размера).

Взгляните на график, в классе с сорока детьми редким окажется уже отсутствие такого совпадения.

Наука отрицает возможность чуда?

Хорошо с нашей обывательской интуицией ситуация понятна, но неужели учёные отрицают саму возможность чуда? Вовсе нет, и они даже придумали термин «статистическая значимость», чтобы показать, что некоторые результаты выглядят удивительно. И хотя у этого подхода есть довольно существенные минусы, которые мы рассмотрим в другой раз, он тем не менее позволяет проверять являются ли общепризнанные чудеса чем-то действительно необычным.

Здесь сразу вспоминается феномен счастливой руки. Уверенность любителей баскетбола (и некоторых других видов спорта), что у спортсменов есть предрасположенность к сериям результативных бросков. Гилович, Валон и Тверски решили проверить это. Довольно скрупулёзное исследование, в дизайн которого мы сейчас не полезем показало, что статистически значимого эффекта нет, но при этом в него верят 9 из 10 любителей баскетбола.

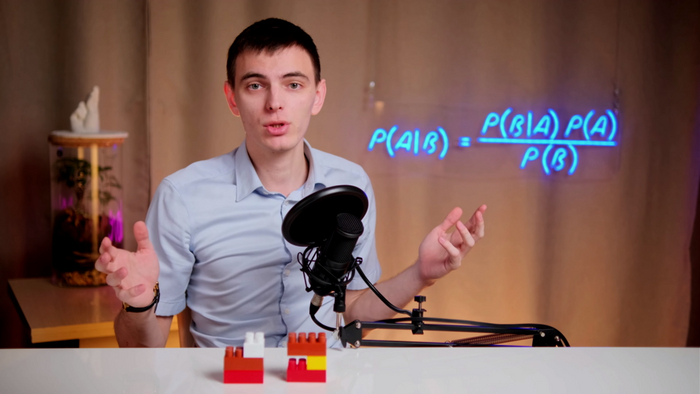

Со статистической значимостью был отлично знаком французский психолог и статистик Мишель Гоклен. Он открыл эффект Марса - зависимость спортивных достижений человека от положения Красной планеты в момент его рождения. Причём представленный Гокленом результат мог бы получиться с вероятностью 0,0005. Вот это я понимаю маловероятный результат. Об этом эффекте я узнал из книги Александра Панчина «Защита от темных искусств». Александр, услышав впервые про эффект марса первым делом написал программу, в которой случайным образом назначил 500 виртуальным ученым и 500 виртуальным астрологам даты рождения. Определив принадлежность к небесным телам и секторам, он обнаружил столь же выраженный Эффект Сатурна, правда уже для виртуальных учёных. Фокус здесь все в тех же множественных переборах (важно сколько раз я бросил кубик, помните?), если у вас достаточное количество параметров, то вы обязательно получите то, что называется статистическим выбросом. Прогнав программу миллион раз Александр в 24% случаев получал столь же невероятные эффекты. 24% - уже не так чудесно. Главное уметь находить в больших данных статистические выбросы.

Вот ещё один пример - Библейский код. Это идея, построенная на эквидистантной последовательности букв. Звучит сложно, но суть проста - что, если в книге мы будем читать каждую пятую букву? Обычно мы получим белиберду. Но может ли текст содержать скрытое таким образом послание? Такой скрытый код искал ни много ни мало даже Ньютон. А вот нашёл Дорон Вицтум. Он с соавторами опубликовал статью "Равноудаленные последовательности букв в Книге Бытия" в научном журнале statistical science в 1994 году. Речь там шла о том, что в Книге бытия содержатся имена, а также даты рождения и смерти известных средневековых равинов. То есть учёные в профильном журнале доказали, что книга бытия предсказывает будущее? С ума сойти, такое совпадение математически уже точно не объяснимо. Или объяснимо?

Другие исследователи Брендан Маккей и Дрор Бар-Натан указали на вольный выбор имён средневековых равинов (которые зачастую не имели паспортов, и звали их по-разному). Это создаёт отличное пространство для манёвра и перебора. Заменив имена Маккей и Бар-Натан смогли найти такие же предсказания в «Войне и Мире» переведенном на иврит. И нет, Лев Толстой вовсе не закладывал скрытого смысла в свой текст так, чтобы при переводе на иврит он предсказывал даты рождения и смерти равинов. Пространство для манёвра создаёт возможность находить случайности, которые выглядят неслучайно.

Ещё легче это сделать, если использовать менее строгий подход Майкла Дроснина, автора многочисленных книг о библейском коде. Вот его ответ скептикам: «Когда мои критики найдут послание об убийстве премьер-министра в романе Моби Дик я им поверю» (с помощью своего подхода он нашёл как раз такое предсказание в книге бытия). И что вы думаете? Маккей, используя метод Дроснина нашёл в тексте Моби Дика эквидистантные последовательности, указывающие на убийство Джона Кеннеди, Индиры Ганди, Льва Троцкого и самого Дроснина, правда с последним книга не угадала.

Где-то при обсуждении Эффекта марса или Библейского кода у вас должны появиться небезосновательные подозрения что со статистической значимостью не всё в порядке, раз такие работы порой проходят в рецензируемые журналы. И да, это так. Но об этом в другой раз.

Кстати, про подбор нужного результата. Вы же знаете, что Гугл случайным образом формирует ссылки на свои видео? Но с помощью вот такой незатейливой команды «allinurl: ЛюбоеСлово site:youtube.com/watch» в поисковике мы можем найти любое слово в таких ссылках. Вот, например видео про настольный теннис со словом Bayes в ссылке. Удивительная неслучайность.

И как сказал американский математик Перси Диаконис: «По настоящему удивительным днём будет день, когда ничего удивительного не произойдёт».

Подарок от предков.

Наш мозг эволюционно заточен для поиска закономерностей. Однако он слишком перестраховывается и предпочитает иногда видеть закономерности там, где их нет, лишь бы не пропустить что-то важное. Оно и понятно, наши предки это те, кто убежал, когда им показалось что ветки напоминают тигра. Потому что те, кто не убежал, хоть и оказались правы в 9 случаях из 10, но не оставили потомства после того самого десятого случая.

Теперь у нас в голове есть подарок от предков - Парейдолия. Это формировании иллюзорных визуальных образов на основе реальных объектов. Абсолютно нормальное свойство мозга благодаря которому вы например видите созвездия или различные объекты в тучах как в стихе Маяковского:

от первой до третьей — люди;

четвертая была верблюдик...

Иногда парейдолия приводит к довольно забавным результатам. В 12 веке в Японии произошла морская битва, в которой был полностью уничтожен флот клана Хайке. Придания гласят, что самураи до сих пор скитаются по дну моря. Иногда там вылавливали крабов с лицом самураев на спине. И конечно же их отпускали. Такой искусственный отбор получился. И вот полюбуйтесь - крабы Хейке.

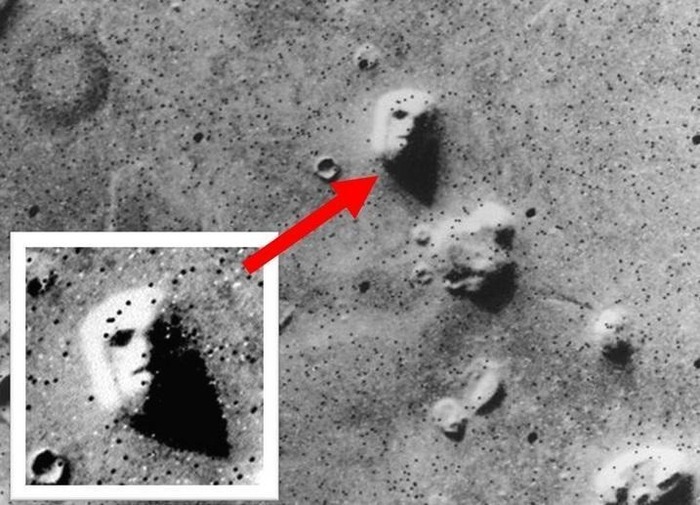

А вот история из книги Карла Сагана «Космос»: Персиваль Лоуэлл, прочитав неверный перевод работ Скиапарелли увидел на марсе каналы. Хотя Скиапарелли писал в своих работах про «canali», что на итальянском означает протоки и русла, Лоуэлл воспринял слово каналы буквально и увидел сеть грандиозных ирригационных рвов, созданных старой и мудрой расой, населяющей красную планету. Лоуэлл всегда говорил, что правильная форма каналов является безошибочным признаком их разумного происхождения. Но как подметил Карл Саган, это безусловно верно. Но только не понятно с какой стороны телескопа находится тот разум, что породил эти каналы, имея ввиду, конечно, самого Лоуэлла.

Кстати, раз уж мы оказались на марсе, давайте вспомним про вот это лицо, являющееся ещё одним эталонным примером Парейдолии. Огромный резонанс привёл к тому, что даже пришлось сделать его повторное фото.

Этот эффект объясняет огромное множество различных явлений. Например Криптозоологию. Это когда мы принимаем палку на озере Лох Несс за чудовище или странную кучу за снежного человека. И это вовсе не болезнь или глупость, это нормальное функционирование человеческого мозга.

Парейдолия помимо визуальной бывает ещё и слуховой.

Например, стоите вы в душе и слышите как звонит мобильный или своё имя - это всё оно. Вы вовсе не сходите с ума. Это связано с необходимостью вычленять важные для вас сигналы в шуме, как например своё имя во время громкой вечеринки.

Но, к сожалению, сторонники паранормальщины с помощью этого эффекта находят послания с того света в плохих диктофонных записях, белом шуме или неисправных радиоприемниках. Такие послания назвали электронным голосовым феноменом. Сейчас существует огромное количество способов и ухищрений для получения таких сигналов. И, конечно, здорово было бы пообщаться с умершими людьми, но находя сигналы в белом шуме мы общаемся лишь с искажениями своего собственного мозга.

Или нет? Оказалось, что иногда радиоприёмники ловят сигнал, отражённый следом от метеоров. В таком случае вполне реально поймать радиоволну несущую отдельную фразу или слово до 1 секунды, отражённую в верхних слоях атмосферы. Это ли ни настоящее чудо?

Кстати, в таких записях обычно довольно сложно что-то разобрать. Но если вам сказать, что искать, ты вы сможете услышать нужные слова. Если же вы не знаете, что искать, то мозг пытается найти что-нибудь похожее, после чего успешно натянет сову на глобус, убеждая себя, что это в точности оно и есть. Такой эффект называется «Мордегрин», ярчайший пример тот самый «фристайло ракакмафон». И проблемы возникают не только с другими языками - есть тут люди, кто тоже пел: «Арлекино, Арлекино, есть одна нога на всех»? Но здесь есть хотя бы есть правильный вариант. Если же смысла вообще не заложено как в белом шуме и помехах, то неудивительно, что мы можем услышать почти что угодно.

Отличной демонстрацией этого закона является тот факт, что вот эта гифка с танцующим человеком пауком подходит почти под любую мелодию. Дело в том, что она использует сразу несколько популярных ритмов, и наш мозг радуется, когда происходит совпадение, спокойно относясь к промахам. На этом выросло даже целое сообщество людей, синхронизирующих фильмы и альбомы известных групп. Одной из самых впечатляющих и одновременно самых первых является синхронизация фильма Волшебник страны Оз 1939 года и альбома Pink Floyd «The dark side of the moon». Некоторые люди посчитали, что синхронизация не случайна. Они отметили места поразительных совпадений, как например момент, когда Дороти слушает биение сердца железного дровосека, а альбом воспроизводит это биение. Но в данной синхронизации, как и в случае с человеком пауком как бы за скобки выносятся все несовпадения. По этой же причине давать расплывчатые прогнозы — это лучший способ прослыть экстрасенсом. Люди постфактум сами выберут и подгонят совпадения под ваши слова.

Я всегда прав?

Вообще тенденция замечать то, что подтверждает наши убеждения, и не замечать обратного называется искажением подтверждения. И для демонстрации я хотел бы показать вам одну игру - Дзендо. Суть ее заключается в следующем: я придумываю правило стройки пирамидок из Лего, затем показываю вам пирамидку, построенную по правилу, и с его нарушением. Ваша цель – угадать правило. Вы можете строить любое количество пирамидок, а я буду говорить подходят ли они под правило. Вот, например две пирамидки. Слева «правильная», справа - нет.

Играя впервые люди стремятся подтвердить свои догадки. Допустим, вы предложили такие вот две пирамидки (изобрежние ниже), и я «одобрил» их обе.

Тогда вы сразу озвучиваете правило: «должны быть красная, потом коричневая, потом белая детали любого размера». Однако услышав однажды, что правило понято не верно, человек начинает играть совершенно по-другому. Теперь он понимает, что для того, чтобы понять правило нужно опровергать свою гипотезу.

Потому что вот такая пирамидка тоже была бы одобрена. Моё правило лишь в том, что сверху всегда должна быть белая. Обратите внимание, в данном случае речь не идёт о каких-то эмоционально заряженных убеждениях (ведь в таком случае всё будет куда хуже). Просто игра.

Это происходит и в науке, есть даже термин selection bias, систематическая ошибка отбора. Её суть можно кратко изложить так: «рассказы об уме и доброте дельфинов основаны на рассказах пловцов, которых толкали к берегу, ведь мы лишены возможности услышать рассказ тех, кого толкали в другую сторону». Эта ошибка происходит «автоматически», без какого-либо умысла, в отличие например от cherry picking’а (но об этом тоже в другой раз).

Апофения

Наша способность улавливать паттерны в бессвязных структурах не ограничивается зрением и слухом. В широком смысле это называется апофенией. И частным ее случаем является наша способность принимать корреляции за причинную связь, известная ещё как правило «Post hoc ergo propter hoc - после значит в следствии».

Начать эту историю нужно, конечно, с голубиных предрассудков. Психолог Беррес Скинер помещал голубей в клетку с кормушкой, куда с различной периодичностью, независимо от птичьих действий выпадала еда. Голуби вырабатывали ритуалы, повторяя действия, которые они делали до выпадения еды. Одни вертелись кругом, другие поднимали лапы. Что с них взять, голуби. Мозгов то с горошек, люди на такое никогда бы не повелись…

Повелись. Чарльз Катания и Дэвид Каттс предоставили студентам две кнопки, нужно было нажимать одну из них каждый раз, когда загоралась желтая лампочка, а она мигала довольно интенсивно. Задача набрать как можно больше баллов, кормить голодных студентов в отличие от голубей никто не собирался. Баллы увеличивались через 30 секунд после нажатия правой кнопки, левая же вообще была отключена. Но большинство испытуемых нажимали обе кнопки, поясняя после эксперимента, что они обе полезны. Сразу захотелось послушать чью-нибудь историю успеха, где человек точно знает какие рычаги работают.

А Японский учёный Коити Оно приглашал студентов в комнату с тремя рычагами и счетчиком баллов. Задача была заработать как можно больше баллов. Однако правил испытуемым не сообщили, и как в эксперименте с голубями их и не было (баллы присуждались случайным образом). У троих из двадцати испытуемых выработались устойчивые ритуалы. Причём у одной девушки ритуал не был связан с рычагами, она 10 минут прыгала со стола и утомившись прекратила испытание досрочно.

Но это эксперименты в рафинированных условиях. В реальной жизни всё же по-другому? Разумеется… нет. Во время Второй Мировой войны на Фиджи располагались Американские базы. Местное население видело, как к военным прилетали на самолетах полезные грузы, часть из которых перепадала местным жителям в качестве гуманитарной помощи. Но после войны самолеты прилетать перестали, и чтобы вернуть помощь духов, местные жители начали строить из соломы и бамбуковых палок копии самолетов, диспетчерских вышек и взлетно-посадочных полос. Это назвали культом карго (cargo cult — поклонение грузу), и он существует до сих пор.

P.s.

А ведь я озвучил только малую часть того, что мы знаем о нашем навыке видеть невероятное в обыденном. Да и знаем мы пока об этом далеко не всё. И обиднее всего то, что, принимая за чудеса явления, которые ими точно не являются, мы легко можем пропустить чудеса настоящие.