Невидимые дети

Начнём мы с истории Ханса Рослинга из его книги «Фактологичность». Рослинг специалист по статистике и эксперт в области международного здравоохранения. Как связаны эти два направления? Скоро узнаете.

На заре своей карьеры он, гражданин Швеции, отправился работать врачом в Мозамбике в рамках проекта «врачи без границ» (он был одним из основателей Шведского отделения). Они с коллегой были двумя врачами на 300 тысяч населения.

Это не самый простой опыт. В день в больницу попадали примерно по три тяжелобольных ребёнка. Каждый двенадцатый умирал там же. Оснащение больницы и количество персонала не позволяло спасти больше.

Однажды на выходные к Рослингу приехал его друг — шведский педиатр, который работал в более крупном городе Мозамбика в больнице с лучшим оснащением. Была суббота, но Рослинга срочно вызвали на работу. На пороге они встретили перепуганную мать с ребёнком, страдающим от жуткой диареи. Женщина была так слаба, что у неё пропало молоко. Рослинг осмотрел ребёнка, установил питательную трубку и велел вводить через неё раствор для регидратации.

Друг Рослинга открыто раскритиковал такое назначение, обвинив его в том, что он просто хочет вернуться домой пораньше. Рослинг пояснил, что такова стандартная процедура, а на установку капельницы уйдёт куча времени, да ещё и медсёстры могут потом и напортачить с повторной установкой. Но главное, Рослинг заметил, что он действительно спешит на ужин с семьёй, ведь иначе он не протянул бы тут и месяца.

Друг Рослинга не принял эти аргументы и остался на несколько часов для установки капельницы в тончайшую Вену. Когда он вернулся домой к Рослингу, то продолжил настаивать на своём: ты должен делать всё возможное для каждого пациента.

На что Рослинг ответил: нет, я не имею права тратить все мои ресурсы и время на спасение тех, кто обратился в больницу. Я в ответе за все детские смерти в этом округе, а не только за те, что происходят у меня на глазах.

Как вы считаете, кто прав в этом споре?

Добавлю немного фактов: в больнице в тот год погибло 52 ребёнка. А в округе, который курировал Рослинг, произошло больше 3000 детских смертей. Рослинг сделал упор на обучение деревенских фельдшеров, которые вакцинировали детей и начинали лечить наиболее опасные болезни, не требующие серьёзной квалификации в тех пунктах, до которых люди могли добраться пешком.

Мне кажется, нужно иметь довольно много мужества и рациональности, чтобы отвернуться от умирающего ребёнка, при этом не отвернувшись от сотен безымянных детей, которых ты не видишь. Гораздо проще было бы считать себя героем, игнорируя всё, что находится вне поля твоего зрения. Но Рослинг был слишком хорошо знаком с тем, что он называл жестокой математикой нищеты.

Друг Рослинга с лёгкостью настаивал на том, что каждая жизнь бесценна. Вот только руководствоваться этим принципом — значит считать, что одна жизнь стоит столько же, сколько стоят тысячи или миллионы жизней. Если же мы хотим спасти больше жизней, то считать так неэффективно, хотя очень хочется.

Удобные назначения

К сожалению, эффективные методы зачастую и «выглядят» некрасиво и менее удобны. Кардиолог Ярослав Ашихмин в своём выступлении рассказывает, к чему это приводит. При аритмии есть два альтернативных метода лечения. Один из них — с использованием так называемых антиаритмиков класса 1ц. Этот способ обожают и пациенты, и врачи, ведь он быстро снимает симптомы, а побочные эффекты от него минимальны. Врачей, назначающих такой вид лечения, очень рекомендуют друзьям и знакомым. Альтернативой выступает лечение без антиаритмиков. Но в этом случае довольно неприятная симптоматика не снимается, что не нравится пациентам. Это к тому же неудобно врачам, вынужденным объяснять пациенту зачем он мучается. Проблема состоит в том, что пациенты в первом случае (с антиаритмиками) умирают значительно чаще. Такая вот дилемма: человеческая жизнь или комфорт.

Задача об азиатской болезни

Нечто подобное демонстрирует Даниель Канеман в эксперименте «задача об азиатской болезни». На всякий случай скажу, что задача появилась задолго до пандемии коронавируса. Я приведу немного модифицированную её версию.

Страна готовится к эпидемии необычной азиатской болезни, которая убьёт тысячу человек. И предложены два альтернативных метода борьбы с ней, с разными прогнозами. Тебе предстоит выбрать метод, считая, что прогнозы точны.

И так первый метод борьбы позволит гарантированно спасти 800 жизней.

Второй метод с вероятностью 90% спасёт всю тысячу человек, но с вероятностью 10% никого из них спасти не удастся.

Многие люди выбирают гарантированное спасение. Но математическое ожидание такого выбора хуже. Приняв такое решение сотню раз, вы спасёте 80 тысяч человек, а приняв второе решение сотню раз, вы спасёте 90 тысяч. И многие восклицают, мол как можно считать жизни и подвергать людей опасности, играя в это как в азартную игру?

Но вот что интересно. Канеман переформулирует задачу следующим образом:

Первый метод гарантированно убьёт 200 человек.

Второй метод с вероятностью 90% сохранит все жизни, и с вероятностью 10% не сможет их сохранить.

В этой формулировке респонденты резко меняют своё решение. Потому что теперь гораздо комфортнее с моральной точки зрения выбрать второй вариант. То есть даже в мысленных экспериментах мы выбираем не то, что эффективнее и спасёт больше человеческих жизней, а то, что нам комфортнее сказать.

Медицина и твоё мнение

И именно медицина, с которой мы начали ролик, является областью, где подобные мысленные эксперименты превращаются в практические задачи. Легко говорить, что каждая жизнь стоит любых потраченных на неё денег. Но когда вы, как Рослинг, влияете на распределение бюджета в мировом здравоохранении для вас абсолютно бесполезен данный принцип. Он не позволит принимать правильные решения. Он не позволит отказаться от сбора 700 тысяч долларов для оплаты одной трансплантации костного мозга и потратить эти же деньги на закупку противомоскитных сеток в Африку, способных спасти от малярии около 200 детей.

И здесь не получится рассуждать в стиле «ну это решает кто-то другой», ведь общественное мнение (то есть лично твоё) определяет какой поступок комфортен человеку, принимающему решение, как в случае с врачами и антиартимиками.

Как мы принимаем решения?

Всё это тесно связано с таким понятием как консеквенциализм. Упрощая, это принцип принятия решений, когда ценным считается результат, а не то, как это решение выглядит или то, кажется ли оно красивым. Но почему для нас так не естественен подобный подход?

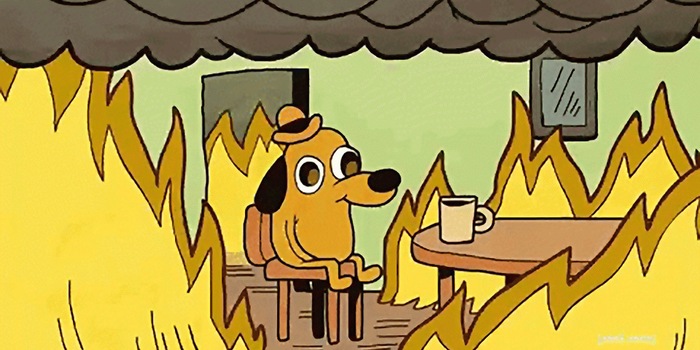

Ответ частично уже звучал. Многие решения принимаются вообще не оптимизируя количество спасённых жизней. Нам важен сам процесс и то, что он принесёт. В случае с кардиологами, назначающими антиаритмики — это рекомендации и положительная обратная связь. В случае со спасённым ребёнком в Мозамбике — это тёплое чувство в груди, которое Скотт Александер называет пушистиком. Ну знаете, когда перевели бабушку через дорогу. Чувство обратное стыду. Ну а в случае с Каннемановской задачей мы просто пытаемся транслировать сигнал в социум о том, какие мы молодцы. И в этих мотивах нет ничего плохого, пока они не преграждают путь эффективности.

Здорово, если люди увлекаются какими-нибудь экологическими штуками вроде переработки отходов, потому что им нравится транслировать вовне образ себя как ответственного жителя нашей планеты. Однако что если они таким образом делают не лучшее из возможного? Вдруг им стоило бы распорядиться ограниченными ресурсами иначе? А может они и так избрали лучшую стратегию? Но абсолютно точно, это невозможно оценить, если хотя бы не попробовать. И есть организации, которые делают попытки оценить это. Это направление известно как эффективный альтруизм, и я не буду останавливаться на нём подробно, при желании вы сами ознакомитесь с ним, и разберётесь, насколько лучше или хуже вас они справляются с такой оценкой.

Любить людей или деньги?

Я лишь хотел донести мысль о том, что, людям, которые хотят приносить больше пользы в реальном мире приходится считать ограниченные ресурсы. Отказ от оценки человеческой жизни не просто не делает лучше, он строго делает хуже. Он отдаёт решение на откуп монетке — как иронично. Чтобы помогать людям нужно считать деньги, или даже любить их (однако ваша любовь к деньгам не всегда порождает желание помочь людям). Помню, как меня удивила и восхитила фраза: «я люблю деньги», сказанная Нютой Федермессер, пионером паллиативной помощи в России и учредителем фонда помощи хосписам. В этой фразе вовсе не было посыла, который транслируют исполнители современному поколению. В её исполнении фраза несла смысл: человеческая жизнь имеет цену в деньгах, а я люблю человеческие жизни.

Цена и ценность

Думаю, моя позиция в данной статье довольна прозрачна. Поэтому настало самое время всё запутать. И сделаю я это простым вопросом: неужели я считаю, что ценность человеческой жизни можно приравнять к стоимости автомобиля?

Ответ на этот вопрос связан с тем, что цена и ценность — это разные понятия. А чтобы пояснить это наглядно, я обращусь к притче от Найта Соарэса (оригинал, перевод).

Когда-то давно существовала деревня мирных бессмертных людей. Они не старели в биологическом смысле. То есть вероятность смерти не зависела от прожитых лет. Но они всё ещё могли умереть от голода или повреждений. Так было до появления дракона.

Я уверен, вы знаете, что драконы желают получить от людей две вещи: золото и плоть. Дракон, дал жителям мрачный ультиматум:

Каждый человек в этой деревне должен ежегодно платить налог золотом, количество которого равно возрасту этого человека. Всякий, кто не сможет заплатить, будет съеден.

Жители деревни умоляли, стоя на коленях, рыдали и приходили в ярость, но дракон оставался непреклонен. Он просто показал им несколько скал, в которых, вероятно, можно было сделать хорошие золотые прииски и приказал им приступать к работе.

Люди старались изо всех сил. Сельчане работали не покладая рук, откидывая камни в сторону, копали землю голыми руками, разбивая пальцы до крови, мало охотились и старались как можно меньше заниматься собирательством, и даже перестали заботиться о своих жилищах — но всё равно, не смогли отдать налог дракону. В конце года дракон вернулся и забрал всё золото, которое у них было, и десять самых старых сельских жителей (отдав старейшин, удалось спасти большинство жизней).

Обезумев, жители деревни решили попробовать снова. Они подвергли себя ещё большим аскезам в попытке успеть к назначенному сроку, становясь всё более изнурёнными. Их глаза поблёкли, кожа болезненно пожелтела, а руки стали безжизненными. И в следующий раз, когда пришёл дракон, он забрал всё золото и пятьдесят жителей.

Но изобретательность – одно из главных человеческих качеств.

Таким образом, на третий год выжившие пришли к горькому осознанию своего положения и снова начали охотиться, заниматься собирательством, становились сильнее и здоровее, и признали, что им придётся заботиться о себе, прежде чем они смогут позаботиться о своих близких. Они приступили к созданию кирок и лопат, понимая, что голыми руками справиться не удастся.

В конце третьего года дракон снова забрал всё золото и сотню жителей, поскольку их стратегия ещё не начала приносить плоды.

Но в конце четвёртого года дракон забрал всего двоих.

Вскоре после этого дракон (восхищаясь их прогрессом) сообщил жителям деревни, что теперь налог будет расти быстрее, экспоненциально их возрасту.

На этот раз жители деревни лишь только кивнули и преобразовали свою горячую ярость в холодную решимость.

Прошло много лет с тех пор, как дракон впервые пришёл в селение. На самом деле, всё сильно изменилось: деревня выросла до города, а город вырос до цивилизации.

Старейшины стали мыслить продуктивнее и поняли, как получать больше золота в час, но стало приходить время, когда эта повышенная производительность больше не стоила затрат на жизнь. И когда это время настало, старейшины были готовы к своей судьбе, потому что понимали, что их жизнь не стоила двух других.

На самом деле жёсткие компромиссы, подобные этим, стали обычным явлением. Жители деревни давно открыли экономику и специализацию, и теперь большинство из них не работало в шахтах. Некоторые из них стали проводить время за готовкой или выращиванием растений для пропитания, другие стали тратить время на совершенствование жилищ, появились и мастера, занимающиеся разработкой новых инструментов и механизмов, которые бы поспевали за грабительским налогом дракона.

Удивительно, но есть и те, кто посвятил свою жизнь искусству и развлечениям, ведь жители осознали важность поддержания мотивации и морального духа.

(А тем временем, некоторые жители, глубоко под землёй, подальше от любопытных глаз дракона, разрабатывали оружие)

Таким образом, вы можете обнаружить в этой цивилизации людей, которые посвящают свою жизнь не добыче золота, а написанию книг, но если вы посмотрите внимательно, то заметите, что это происходит только тогда, когда писатель может спасти больше жизней за счёт роста производительности и морали, чем за счёт своего труда в шахте. И потому эта цивилизация, одержимая сохранением жизни тому количеству людей, скольких может спасти ежегодно, все ещё создаёт книги, пьесы и фильмы.

Это означает, что в настоящее время вы можете рассчитать точную цену спасения каждой жизни. И оказывается, что одна жизнь равна примерно той же цене, что и тысяча билетов в кино.

Но цена и ценность не одно и то же. Факт о том, что человеческая жизнь приравнена к стоимости 1000 билетов в кино вовсе не означает, что у них одинаковая ценность. Это факт о том, что если мы вместо непосредственного спасения жизни можем получить две тысячи билетов, а с ними рост мотивации и морального духа, то это может спасти больше жизней.

Возвращаемся в реальность

Но это в вымышленном мире. В нашем мире экономика неэффективна. И когда спасение жизни в развитых странах может стоить миллионы долларов, спасение жизни где-нибудь в странах третьего мира может стоить несколько тысяч долларов.

И это тем не менее вполне конкретный диапазон цен. Представь себе кнопку, которая с шансом один на миллион убивает случайного человека. Сколько тебе должны заплатить за нажатие такой кнопки, чтобы ты согласился? Ответ «нисколько» понятен, но чудовищен по отношению к другим людям. Вождение автомобиля - эквивалентно нажатию такой кнопки, потому что убивает с вероятность 1к10 тысячам одного человека в год согласно статистике. Только в случае с автомобилем ты не получаешь деньги, а лишь комфорт от передвижения. А в случае с кнопкой ты мог хотя бы назвать 10 долларов. Ведь нажатие такой кнопки миллион раз убило бы одного человека, но вырученные 10 миллионов долларов ты мог бы потратить на спасение более чем одного. Спорно? Но ведь ты мог назвать вообще любую сумму, и помочь любому количеству людей. Мысленный эксперимент далёк от реальности, но даже в нём хочется отдать всё на откуп монетке.

Но почему всё устроено так несправедливо? Почему при общем согласии о бесценности человеческой жизни мы должны назначать ей цену? Всё из-за дракона.

Может я скажу банальные вещи, но, к сожалению, они не так очевидны, как кажется. Жизнь — это хорошо, здоровье — это хорошо; красота, счастье, веселье, смех, решение сложных задач, возможность учиться — всё это хорошо. И чем больше, тем лучше. Без ограничений.

Дракон не так уж плох?

Но не все жители нашей с вами деревни считают дракона таким уж плохим (под деревней я имею в виду всё человечество). Почему?

В массовой культуре куча шаблонных мыслей про смерть. Таких мыслей, которые вызывают социальное одобрение, и иногда даже ощущение глубокой мудрости. Ну вы всё их знаете: например, «смерть придаёт смысл жизни». Но представь, что ты родился бессмертным. И тебе предлагают стать смертным, но зато ты будешь знать, что скоро умрёшь. И, видимо, это тебя особо замотивирует на что-то. Как предложение? По мне, не очень. Но рационализация заставляет нас видеть что-то хорошее в этом.

Персонажи ищущие бессмертия в массовой культуре поголовно злодеи. Учёные работающие над радикальным продлением жизни или борющиеся со смертельными заболеваниями вовсе не являются таковыми. Но они как мы помним где-то глубоко под землёй, а билеты, которые мы приравняли к цене человеческой жизни, продаются в кино, где герой не может желать бессмертия.

Следующий стандартный шаблон: «эволюция не просто так сделала нас смертными». Но цели наших генов и наши личные цели вовсе не должны совпадать. Да, смерть заложена генетически. Как и смертельные и наследственные заболевания. Это вовсе не повод с ними бороться. На самом деле даже действия животных тоже не является непосредственным выполнением прихотей генов. Самец богомола не мечтает погибнуть в объятии самки аки скандинавский воин мечтает погибнуть в бою и очутиться в Вальгалле. Они хотят жить и вырываются, с некоторым шансом на успех.

Вот ещё один шаблон: «если мы будем жить сильно дольше, наступит перенаселение». Однако экономическое развитие имеет стойкую корреляцию с рождаемостью, а та в свою очередь определяет население нашей планеты. Сейчас мы находимся на спадающей по скорости рождаемости, и к 100 году прогноз ООН обещает нам всего 12 миллиардов населения. Но подробнее про это в другой раз.

Следующая стандартная мудрость: слишком сложно правильно всё оценить. Да, конечно, посчитать цену человеческой жизни не так просто. Как и принимать правильные решения. В нашем чаепитии с Александром Панчиным он указал на одну из очевидных дилемм: если разобрать людей, которым осталось жить недолго на органы, то это спасёт больше человеческих жизней. Но такой мир, куда менее приятен. Мозг сложная штука и в ней есть сложнейшая иерархия желаний, зачастую противоречивых и непрерывно изменяющихся во времени. Всё больше подобных дилемм возникает с развитием искусственного интеллекта, который должен принимать решения, например при вождении (что переводит мысленные эксперименты в область практических решений). Но сложность такой задачи не должна вызывать отказ от попыток её решать. Ведь подобный отказ слишком сильно напоминает отказ видеть детей, умирающих вне поля зрения. И по эффективности, и по уровню комфорта.

А ещё вспомнил, жить дольше 100 лет будет скучно. Утопия Шоу в своём ролике про бессмертие приводит эталонный контраргумент: если человеку сообщить, что ему осталось жить неделю, то он забьёт всю неделю важными делами. Но если через неделю спросить, успел ли он всё, он ответит отрицательно. Дав ему ещё неделю, он вновь не успеет. Он не успеет никогда. Конечно, человек в преклонном возрасте может утверждать, что устал от жизни. Но это рассуждения вышедшей из строя гормональной и нервной систем. Вечно молодой человек совсем другое дело. И когда мы говорим о радикальном продлении жизни, мы не имеем в виду обвешанные трубками тела, уставшие от бесконечной боли. Мы говорим о 700 летних архитекторах с юношеским вдохновением, создающих шедевры недостижимые за жизнь человека.

Ну и последний на сегодня шаблон из куда более обширной их коллекции: «Откуда ты знаешь, что биологическое бессмертие возможно?». На самом деле не знаю. У нас пока есть лишь гипотезы и исследования на эту тему. Рекомендую вот эту лекцию, с обзором самых интересных научных достижений в этом вопросе. Но исследования по пути к бессмертию, даже если оно невозможно направлены на улучшение качества и продолжительности жизни. А следовательно, направлены на снижение её цены, при сохранении ценности.

P.s.

Я считаю важным донести мысль, что смерть дракона — это единственная хорошая и оправданная смерть. Даже когда сторонники смертной казни указывают на то, что иногда смерть полезна, они всё же имеют ввиду, что таким образом, по их мнению, удастся спасти больше жизней. Правы ли они в своём прогнозе? Ну уж точно они согласны с тем, что больше спасённых жизней это хорошо.

Благодаря распространению озвученных выше и непрозвучавших сегодня шаблонов в массовой культуре мы, как и некоторые жители деревни забываем о драконе. Может это и правильно, ведь сначала нужно позаботиться о себе, вместо того чтобы голыми руками копать шахту. Становиться бедняками это вряд ли лучшее решение, ведь тогда спасать придётся нас, а не нам. Но с забвением идей о борьбе с драконом мы перестаём ценить учёных, которые прямо сейчас в подземных лабораториях разрабатывают оружие против него. Продолжаем коситься на врачей, считающих цену человеческой жизни для её спасения. И продолжаем плодить мысли о том, что дракон не так уж и плох.