Никакого уважения за это не будет. Часть вторая. Душевная

Как же приятно, забежать в толпу к линуксойдам, крикнуть, вы все странные, и получив нужную реакцию продолжить.

Я доносил мысль что, то что до сих пор делается в Linux странно. И донесение этой мысли привело к тому, что ответы были ровно такие-же как и 20 лет назад. И именно их я ждал, чтоб продолжить.

А именно, Линукс, ничего сложного, просто по-другому, и нужно изучить.

Когда в 90-х ты приходил к кому-то домой и видел компьютер, это вызывало восхищение и интерес. Стиральная машина интерес уже не вызывала, а ведь когда-то и она была интересна. Когда в 2026 году ты приходишь к кому-то домой, компьютер не вызывает интереса.

Тридцать лет назад, было интересно изучать как работает компьютер, и DOS интересно изучить и Windows и Linux. Это новенькое, занимательное.

Вы предлагаете в 2026 году для того, чтобы пользоваться стиральной машиной её хорошенечко изучить. Узнать версию микроконтроллера платы управления, проверить характеристики двигателя, потянет ли он объём барабана, сдать воду на анализ жесткости, подключиться и прописать параметры жесткости для насоса и т.д.

Вы знаете уважаемое сообщество Линукс как выглядит это всё сейчас? Привожу пример.

Вы покупаете чайник, наливаете воду, втыкаете его в розетку, включаете, лампочка горит, он не греет. Странно да. Чего, инструкцию что ли читать, чтоб чаю попить. Ну ладно, последняя страница, неисправности. А там, вам пишут, у вас умный чайник с защитой от случайного включения если нет воды. При первом включение введите пароль, комбинация из длинных и коротких нажатий на кнопку включения. Не менее 6 нажатий.

Вы естественно охреневаете, я чаю хочу попить, у меня нет маленьких детей, нет кошек, никто чайник не включит случайно. Лезете в Интернет. Можно отключить пароль? Можно, но надо изучить устройство чайника, там нет ничего сложного, вот ссылки, почитайте. Нужно знать версию прошивки чайника, ввести команду. Всё просто, 5 минут делов.

Когда я читаю комментарии типа.

Я думаю, да что же это я. Неужели не понятно, что нужно быть профессионалом в 2026 году чтоб чаю попить.

Или совсем ласково, тебе не обязательно изучать всё. Там всего то 5-6 сотен дистрибутивов, просто изучи нужное.

И вообще, не критикуйте, пока не изучите.

Ребята вы вообще в курсе, что сейчас бабушкам и дедушкам, внуки настраивают смартфоны, тыкая в экран и они даже не подозревают, что они настраивают, по сути, тот-же Линукс. Всё их изучение это 30 секунд в тикток.

Ну откуда вам это знать. Вы же изучили Linux и знаете, что в нём всё можно. Нужно просто знать как, изучить, и всё.

Вы серьёзно? Вы не понимаете, что люди уже изучили что-то и пользуются этим, и когда спустя 30 лет им говорят, да нет здесь всё по-другому, нужно просто изучить. Это как минимум вызывает удивление.

Я же написал, мир не стоит на месте. Сейчас интересно, например, изучать ИИ но никак не Линукс. Если я захочу перейти на него, то я не должен думать и изучать. Я хочу просто как привык сделать и пользоваться, неужели это не понятно.

Доля Линукс ничтожно мала у обычных пользователей, вопрос почему? Почему он никак не приживается? Да потому, что никто не хочет изучать чайник чтоб чаю попить.

Люди покупают чайник, если он плохой он сгорит, если в нём воды нет. Всем плевать, идут и покупают новый, он стоит три копейки. Люди ставят Windows. Сидят без пароля под администраторами, ставят всё что не попадя. Когда сломалось, зовут соседа, который за 30 секунд в тикток, научился винду ставить. Он ставит за 10 минут и всё по новой.

Пользователи Линукс вы реально отстали от жизни на десятилетия. Вы уверенны что ваши знания ваши умения это что то уникальное.

Какой командой? Зачем мне команда чтоб ставить прогу?

Я открою специальную программу, которая работает без всяких установок, команд и вопросов, в которой сотни других программ, отмечу галочками что нужно и пойду чай пить. Установиться всё что нужно автоматически, без единого подтверждения, без всяких команд, магазинов приложений, изучений apt и т.д.

Т.е. вы умники сидите со своими пакетами и командами и даже не подозреваете как это делается? Качаете из Интернета? А если после установки нет самого сетевого драйвера и в Интернет не попасть?

У нас в винде, конечно всё очень сложно. Примерно так. Все драйвера, для всех железяк, на флешке, для 99.9% компьютеров и ноутбуков. Запустил, нажал, установил всё автоматом. Без всяких команд. Я же писал, мир не стоит на месте, драйвера весят 50 гб. И открою секрет, флешки есть и по более. Не надо экономить память. А лучше, вообще на внешний M2 диск. Скорость отменная. Кстати набор программ весит 200 гб. В общем на 500 гигов m2 берите, если хотите на винду)

Хочешь через Интернет. Куча программ, которые одним нажатием и это сделают.

И это удивительно ведь да. Такие технологии. Но всё равно не безопасно. Ведь пользователь Linux не понимает, как можно доверить свой драгоценный компьютер каким-то программам, там же вирусы и всё такое на windows.

Да нормальные пользователи сидят без паролей, UAC, антивирусов и пароль вообще никогда не вводили, никакие команды не вводят. Зачем нам это? Мы отключаем все антивирусы, все пароли, сидим для удобства под админами просто поставив маленькую программу.

Что она делает? Да ничего. Просто теперь вы можете делать всё что угодно. После перезагрузки компьютера, всё вернётся назад. Да, это, наверное, удивительно для вас. Но теперь мы можем для интереса запустить вирус, запустить форматирование диска C удалить все системные файлы. Поставить и посмотреть любую программу, довести компьютер до синего экрана смерти. Потом вырубить его кнопкой и всё вернётся назад.

А как же программы, которые установятся на диск C они же пропадут ведь. Нет уважаемые линуксойды, это вы ставите программы куда-то там не пойми как. Мы ничего не ставим вообще. Всё что нужно работает без установки и всегда под рукой. Переустановил винду, никаких команд, никаких пакетов, никаких apt update. Поэтому диск C мы можем форматировать в любой момент. Переставлять винду в любой момент. А всё что нужно будет лежать на другом диске, или флешке, или m2 диске, все программы будут работать просто нажатием, сразу, без команд, без паролей, без установки. Ну нет, это я загнул, кое-что нужно будет поставить, отметив галочками из набора в 200 гигов.

А если вы будете использовать, например TC то вам даже ассоциации не надо будет прописывать. И простейшие операции делаются одним нажатием кнопки мышки. Никаких команд, никаких терминалов.

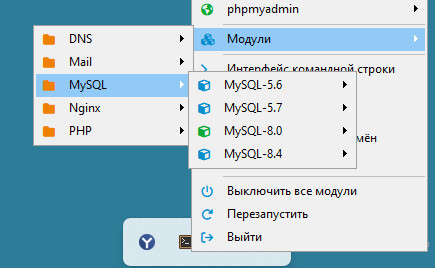

А если хотите в разработку, например в сайт. Не надо никаких команд, ничего устанавливать всё лежит на флешке или другом диске. Нажал и запустил что нужно. Любую версию БД, хочешь MySQL 8 запускай, нужна 5, пожалуйста, другая БД без проблем, тоже самое с интерпретаторами. Никаких команд, никаких паролей любая версия. Переключение на лету. Этот сайт требует эту версию БД, окей, включаем.

Очень опасно? Что, рассказать ещё что есть куча удобного софта, который будет делать на удалённый комп бэкапы хоть каждую секунду, хоть при изменении файла, как угодно.

И я кончено уверен, что всё это есть и в Linux. Только надо изучить и настроить. Только вот вопрос зачем? Для безопасности? Я, не введя ни одной команды, отключая все защиты, отдаю пользователю компьютер со словами. Ты можешь делать всё что угодно. Хочешь нажать и установить что-то, ставь, хоть вирусы, хоть трояны, всё что хочешь. Почему я так делаю. Да потому что люди хотят пользоваться, а не изучать. Моя задача спросить, что у них есть ценного и дать инструкцию, где и как это хранить. А если ценного нет, то делай что хочешь. Моя задача, например, настроить только сервер базы данных так, чтоб сотни других пользователей не сломали там ничего. А если и сломают, чтоб восстановить без проблем.

И это, наверное, чудеса, удивительно всё для вас, да. Вас это удивляет в 2026 году? Меня вот удивляет, когда вы мне говорите, если я хочу перейти на линукс я должен его изучить!

Я должен залезть в мануал и почитать, что я должен теперь не \\192.168.0.1 писать, а вот так smb://… Но ещё лучше по изучайте, и по вводите команды и установите cifs-utils.

А вам не приходило в голову, что мы уже сидим на виндовс и чтоб перейти на линукс, нам как минимум должно быть удобнее и проще. Ведь так жизнь устроена, если вы чем-то пользуетесь и вам удобно, то другим вы будете пользоваться, если это будет так же удобно и просто. Иначе, зачем?

Почему бы вам не сделать простую вещь.

If первые два симовла \\ то спросить. Вы хотите открыть удаленный компьютер. Если да. То берём всё что после \\ и вставляем smb://вот сюда.

И о чудо, я не должен обычному пользователю, который 30 лет писал так \\ объяснять что теперь по другому, пиши как раньше, не нужно ничего изучать. Можно просто пользоваться. А если захочет изучить дальше, то изучит по желанию.

Вы так смешно пишите. Ну ты просто решил перейти на линукс и ничего не прочитав конечно не смог, ну ты просто такой глупый, тебе просто нужно изучить.

А кто ни будь может мне реально ответить зачем изучать? Что бы что? Что бы потом, как вы другому, кто попробует линукс, написать. Ну ты чего, нужно же изучить, ничего сложного нет.

Для этого изучать? Или намечается мировой переход под Линукс и нужно быть в тренде?

Удивительно, но мир уже перешел на линукс без всяких изучений, даже бабушки сидят в смартфонах. Странно как это у них получилось.

И вот когда вы перестанете умничать и кичиться своими знаниями, вы может сделаете так, что люди спокойно без всяких изучений, перейдут на линукс.

Хотя я сомневаюсь, перед кем тогда умничать то)

![🗓 01.01.1970 — Начало Эпохи Unix [вехи_истории]](https://cs16.pikabu.ru/s/2025/12/30/23/7ivci3so.jpg)

![🗓 10.12.1972 — Рождение языка C [вехи_истории]](https://cs18.pikabu.ru/s/2025/12/10/06/gf2rctj4.jpg)

![🗓 14.10.1996 — День рождения проекта KDE [вехи_истории]](https://cs19.pikabu.ru/s/2025/10/13/10/umhuwzuh.jpg)