Р. И. Нератова. В дни войны. А было ли предательство?

Недавно прочитал рассказ Айн Рэнд "Мы живые" про девочку Киру, которая хотела в годы НЭПа свалить из СССР, про то, как людям тогда тяжело жилось и каким оазисом им представлялась заграница. И тут я вспомнил о истории, которая похожа на рассказ, но про реальную жизнь. Р. И. Нератова оставила воспоминания о жизни своей семьи в годы ВОВ, в 90-е эти воспоминания под названием "В дни войны" даже были изданы в России отдельной книгой.

Предупреждаю (!!!), что она, как и вся ее семья совершили преступление по советским законам в годы ВОВ - перешли к немцам, после чего сбежали в Германию. Если вы не готовы обсуждать эту книгу, покиньте эту страницу к чорту!

Итак, мемуары начинаются с описания мирной петербургской жизни. Римма Иванова Нератова, автор воспоминаний тогда училась в Ленинградском медицинском институте на втором курсе. Она готовилась к экзаменам, но тут…

Утро было теплое, солнечное, тихое - воскресное. Все окна широко открыты. По радио передавали спокойную музыку, на столе - раскрытые учебники, тетради; работалось очень хорошо ... Неожиданно музыка оборвалась и диктор три раза повторил: "Экстренное сообщение, экстренное сообщение, экстренное сообщение!" - и - пауза сжалось сердце, казалось, все вокруг, весь город - замер. И после паузы опять голос диктора, его почти торжественные слова о том, что "вероломный враг переступил границы Советской Социалистической Республики и вторгся на ее территорию!

Поначалу люди верили, что война их не сильно затронет, быстро закончится и, находясь в Ленинграде можно особо не переживать, рассказчицу отправляют рыть окопы в районе Ораниенбаума, откуда уже слышна стрельба орудий и война кажется все более близкой. После работ она вернулась в Ленинград, откуда уже началась эвакуация, эвакуировали учреждения, то есть, например, больницы с персоналом или заводы. Однако эвакуировали не всех. Римма, которая тогда была еще Кошкина, осталась в городе вместе с родителями и сестрой. Началась их блокадная жизнь.

В книге подробно описаны долгие и мучительные месяцы жизни блокадного Ленинграда. Как сначала люди возили на саночках дрова, а потом мертвецов, а потом и на это у людей сил не было. Как бомбили город, как люди добывали еду, как еще пытался функционировать Институт, как, в конце концов, людей начали эвакуировать. Эвакуировали Ленинградский финансово-экономический институт вместе с профессором Кошкиным, отцом Риммы, сотрудникам можно было брать семьи. Сначала они ехали до Финляндского вокзала, откуда добирались до станции Борисова Грива, до знаменитой Дороги жизни.

После чего их переправили на Кавказ на поезде, в Ессентуки, где они жили какое-то время. К сожалению, немцы добрались и туда, не встретив на пути серьезного сопротивления. Эвакуация людей из Ессентуков была организована плохо, поэтому многие уходили сами, что было трудно и опасно, некоторые, в том числе другие эвакуированные ленинградцы, остались. Семья Кошкиных тоже некоторое время жила под немцами, Институт отца продолжал работу, а Римма с сестрой поступили на службу к немцам переводчиками, так как знали немецкий. Их отправили по совхозам, во главе каждого из которых было поставлено по фельдфебелю, которому они и переводили.

Когда Красная Армия контрнаступала, семья решила уходить с немцами на запад, так как они поработали на немцев в оккупации и участь таких «предателей» и в целом людей, оставшихся в оккупации, была незавидной.

Они доехали до Киева, а затем до Львова, где Римма работала год медсестрой в больнице, Профессор Кошкин устроился на работу в «Винету» (отдел министерства народного просвещения и пропаганды). Семья снимала жилье, общалась с местными узнавая их самые разнообразные судьбы.

У семьи Кошкиных другая судьба, они решили отбывать в Германию. Нужно было устроить все так, чтобы не попасть в трудовой лагерь для военнопленных. Они ждали во Львове, пока добрые люди не состряпают им нужные документы для работы в Германии. И вот документы готовы и в апреле 1944 года они отправились в Берлин. Римма с сестрой пытались поступить в университет в Вене, но иностранцев туда не брали. Они поступили в Берлинский университет, сестра в филиал в Польше, а Римма в Дом Гегеля, филиал в Берлине, где преподавали годичный курс для иностранцев. Время шло, наша героиня училась, пряталась в бомбоубежищах от бомбежек американцев и англичан, а отец, Иван Кошкин устроился сварщиком на завод. У нашей студентки закончилась учеба на подготовительных курсах, и чтобы поступить в институт для окончания медицинского образования ей нужно было отработать обязательные работы. Она не хотела, поэтому пошла художницей в Министерство пропаганды.

На горизонте показались советские войска, в Берлин вернулась сестра Риммы, закончившая обучение. Появился риск быть выданным в Советский Союз, поэтому пришлось снова бежать, по документам сестры, как беженке из Польши. Хотели отъезжать вместе с власовцами в Прагу, но их не взяли, о них забыли. Они отправились на поезде до Гейдельберга, но смогли доехать лишь до городка Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале. Там и остались. Вскоре в городок зашли американцы на своих здоровенных машинах и 8 мая 1945 года война в Европе закончилась.

Дальше сестры устроились работать переводчиками у американцев. Какое-то время шла их спокойная жизнь, их и других советских беженцев, оказавшихся в Германии. Но вскоре их собирались выдать советским войскам. Если вы дочитаете книгу, последние 30 страниц станут для вас наградой – волнительное приключение семьи и история о том, как им удалось сбежать в британскую зону оккупации и спасти себе жизнь.

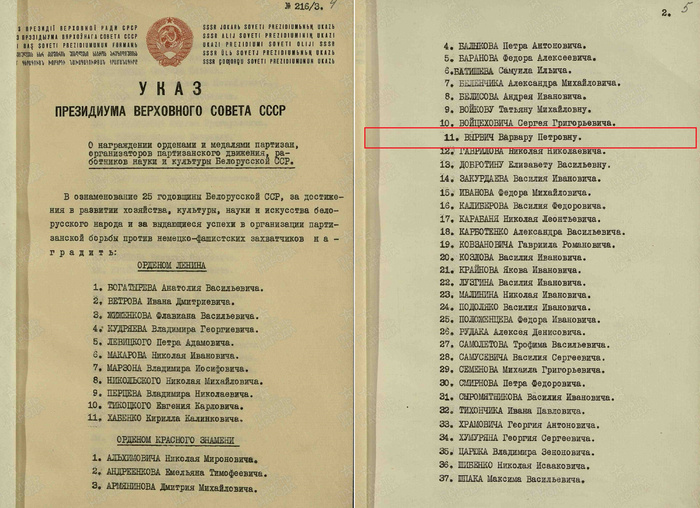

Доподлинно известно о нескольких людях из этой семьи. Римма Ивановна Нератова, Иван Алексеевич Кошкин-Курганов, Анатолий Александрович Нератов (муж Риммы) и Александр Анатольевич Нератов, её сын, который жив и поныне. Можно также рассказать о дореволюционных Нератовых, один из которых был товарищ министра иностранных дел, а другой сенатор, но к книге и нашей истории это отношения имеет мало. Как-нибудь в другой раз.

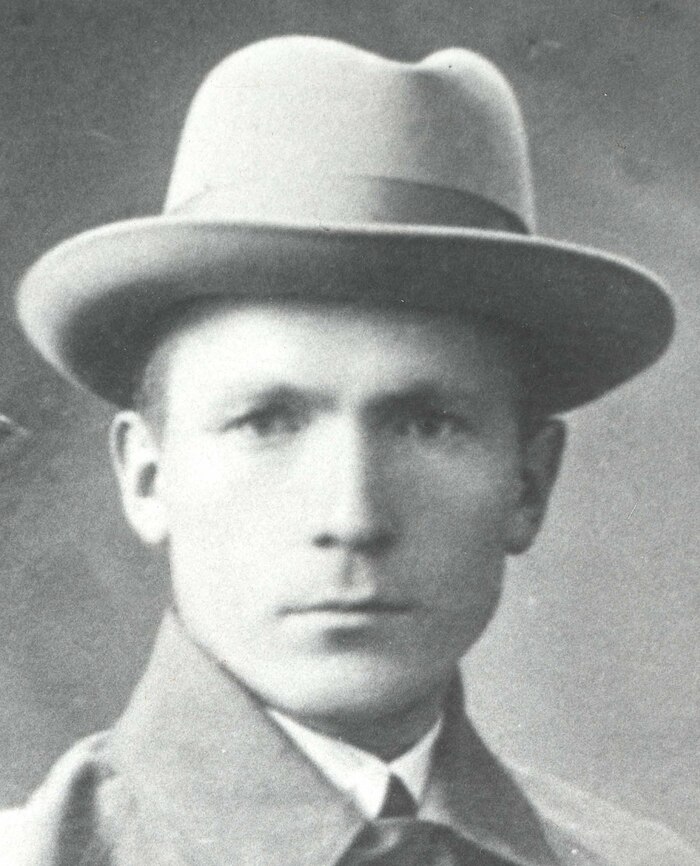

1. Начнем с профессора Кошкина. Он родился, как сказано на Википедии, 1 января 1895 года в крестьянской семье. Первой его профессией стало бухгалтерское дело, затем он ушел на фронты Первой Мировой, служил в армии Колчака, за что недолгое время сидел в концлагере в Омске, а потом в Питерских Крестах, которые кому-то недавно были проданы за миллиард. Дальше он стал преподавать и к началу ВОВ преподавал в ЛФЭИ, будучи деканом финансового факультета, доктор экономических наук. После войны оказался в США, выбрал фамилию Курганов и продолжал писать статьи, там, в США и насчитал 110 миллионов потерь людей при СССР, печатался в иностранных журналах. Именно на эту цифру ссылался некогда Солженицын. Прожил Иван Алексеевич до 1980 года, умер в возрасте 85 лет. Имел жену, которую звали Раиса и две дочери, младшая Римма, по поводу старшей инфы не найдено.

2. Его дочь Римма Ивановна родилась в 1922 году в Петрограде, имела родственников в деревне на Волхове, куда ездила в детстве и позже в своих воспоминаниях об этом рассказала. На момент начала войны заканчивала 2-й курс 1-го Ленинградского медицинского института. Но врачом так и не стала. После окончания войны училась в Гамбурге в Русской художественной и иконописной школе, где познакомилась с будущим мужем, Анатолием Александровичем Нератовым. В 1950 году переехала с мужем в США, где занималась исследованием иконописи и сама рисовала. Муж умер в 1973 году, она в 2004.

3. Анатолий Александрович Нератов, родился в Чистополе в 1907 году. Он окончил Казанский художественный техникум, но поступить в Академию художеств в Ленинграде ему не позволили — классово чуждый элемент, из дворян. Однако в те годы существовала такая практика: если академик архитектуры удостоверяет, что человек может быть архитектором, то он получал эту специальность. Знаменитый архитектор начала XX века В. Щуко дал Анатолию Александровичу такой документ. Но устроиться на постоянную работу в Ленинграде ему не удалось. Друзья подсказали, что в Москве набирают архитекторов для мастерской Дворца Советов, который хотели построить на месте взорванного Храма Христа Спасителя. Анатолий Нератов занимался разработкой мебели для будущего учреждения. Когда началась война, он попал в московское ополчение. Ополченцам выдали обмундирование, продовольствие – всё, кроме оружия. Его нужно было взять в бою голыми руками. Анатолий Александрович попал в плен под Вязьмой. Бежал, партизанил, попал под облаву гестапо, затем в тюрьму. Больного тифом его увезли в Германию. Их лагерь оказался в американской зоне оккупации, и пленных после Победы там продержали ещё год. Вернуться на родину он не рискнул. После войны, попал в США, работал, построил собор Святого Николая в Вашингтоне в память о всех православных, погибших во Второй мировой войне. Умер в 1973 году, похоронен на одном из кладбищ Нью-Йорка.

4. Их сын Александр Анатольевич Нератов родился в 1952 году… Впрочем, если захотите узнать о нём, то добро пожаловать на его сайт Neratoff.com. Он американский архитектор, который, как пишут, строил дом Солженицыну в Вермонте.

А теперь начнем анализ книги… Я посмотрел видео про эту книжку с канала Плохой Сигнал, я изучил несколько других отзывов, и все они крайне нелестные. Это не совсем согласуется с тем, что я увидел в книге. Давайте начнем с самого начала, с Ленинграда… Эта книга сразу покажется неприятной сталинистам и ностальгирующим по Совочку, ведь с первых же страниц автор показывает свое отношение к советской власти.

И конечно, никто даже не подумал заранее, что нужно строить бомбоубежища - это выглядело бы неверием в мирные намерения СССР и в мирный договор между СССР и Германией, недавно заключенный, а в масштабах местных городских выглядело бы паникой и провокацией, за которую пришлось бы жестоко расплачиваться". Мои родители, наши друзья, студенты моего института. О воздушных налетах поначалу не беспокоились, не могли себе представить, чтобы что-нибудь подобное тому, что нам приходилось видеть в кинохронике, в сводках из Испании времен гражданской войны, сделанных советским. кинооператором Р. Карменом в Испании, случилось бы с нами. Нам это казалось далеким, невозможным для нас ужасом: разрушенные города, дым взрывов, дети-сироты, беспросветное горе войны". Кармена по возвращении из театра военных действий в Испании вскоре арестовали - как и многих, посланных партией участвовать и помогать воевать против генерала Франко. Они оказались "опасными", с точки зрения большевиков, свидетелями победы "фашистов" над прокоммунистической частью исnанского народа. А испанских детей-сирот "борцов за коммунистическую свободу" в большом количестве привезли жить в СССР; Сначала с ними возились, некоторых отправляли в "Артек" (самый привилегированный пионерский лагерь в СССР на Черном море, куда попадали на отдых только самые "избранные" пионеры и дети коммунистов из западноевропейских стран). Слова Сталина "жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее" в наших газетах часто иллюстрировались фотографиями улыбающихся пионеров в белых панамах на фоне южных кипарисов. Их, испанских детей, фотографировали, писали статьи о них, но очень скоро все это заглохло. Дети постепенно росли, их тихонечко задвигали "с глаз долой" - многие оказались сосланными в лагеря, они легко заболевали и умирали в холодном северном климате. Очень скоро о них и вспоминать перестали. Те же, что выжили и вернулись в города, занимали маленькие служебные должности, превратившись в забитых советских граждан; лишь их экзотическая внешность выдавала их "несоветское" происхождение

Да, товарищи, цитат будет много. Сразу обвинения коммунистов по поводу бомбоубежищ и о лживой политике в отношении испанских детей. Давайте разбираться. Действительно, был такой оператор, снимавший войну в Испании, а также ВОВ, Кармен Роман Лазаревич. Однако инфы о том, что его арестовали я не нашел. А что за испанские дети? Около 3 тысяч детей было вывезено из Испании в Советский Союз в 37-38 годы, кто-то из них отличился на войне, кто-то в мирной жизни, но никакой инфы о каких-то особенных репрессиях по отношению к ним я не нашел. Однако, период их взросления пришелся на ВОВ, они снова испытали массу лишений и можно допустить, что кто-то таки пытался уйти к немцам, за что мог быть репрессирован, учитывая, что их было почти 3000, сказать точно о судьбе каждого нереально.

А противотанковый ров, который мы копали усердно под Ораниенбаумом, оказался непригодным. Инженер-строитель просчитался и построил его как зеркальное изображение того, что требовалось: для наших танков - преграда, для немецких - чудная дорога в наш тыл, без помех. Очень надеюсь, что неудачливому инженеру не успели "пришить" звание "врага народа" в общей неразберихе во время немецких атак. Знаю, что наш ров засыпали, но вряд ли успели построить новый, уже не было времени. Одно слабое утешение в надежде, что, может, немецкие танки завязли в рыхлой земле засыпанных траншей и выбыли из строя, – тогда наш труд не совсем пропал даром.

Ухх, представляю, чего бы я этому инженеру пожелал. Римма, как и другие студенты копала противотанковые рвы вблизи города.

В студенческом общежитии нашего института было очень много смертей. Почти все общежитие вымерло. Как же жаль, что никого не выпустили из города, когда это было еще возможно. Как умоляли родители из еще "мирных" городов приехать домой дочерей! Не пустили. Всем было запрещено покидать город. Приказ. Нужно было городу иметь под рукой людей для копания окопов, тушения пожаров, расчистки улиц от снега и льда и т.д. Студенты, жившие в общежитии, были теоретически очень подходящим материалом для этой цели: готовые трудовые артели. И их, пока они могли двигаться, все время посылали - и на окопы, и на другие работы. А когда наступила суровая зима, они тихо начали умирать от голода, холода. Вечером, перед сном, натягивали на себя, что можно было одеть - на пальто, которое и днем не снимали, надевали еще плащи, халаты, галоши, шапки, рукавицы и ложились на сдвинутые вместе кровати, одна подле другой, чтоб теплее было, а сверху закрывались одеялами с головой. По тревоге не спускались в подвал. Утром откидывали одеяла и считали, сколько человек за ночь умерло. И выносили умерших в коридор. К моменту эвакуации мед. института почти все студенты общежития умерли. Все студентки из нашей группы, кроме одной, Вали Витковой, погибли. Для меня они - не статистика, а живые, теплые, серьезные подруги, к которым я при вязалась душою на всю жизнь и печаль о которых неизгладима.

А вот тут я не могу найти оправдание действиям советской власти. Конечно, они не ожидали, что будет блокада, но привлекать иногородних оборудовать чужой город – разве это справедливо?

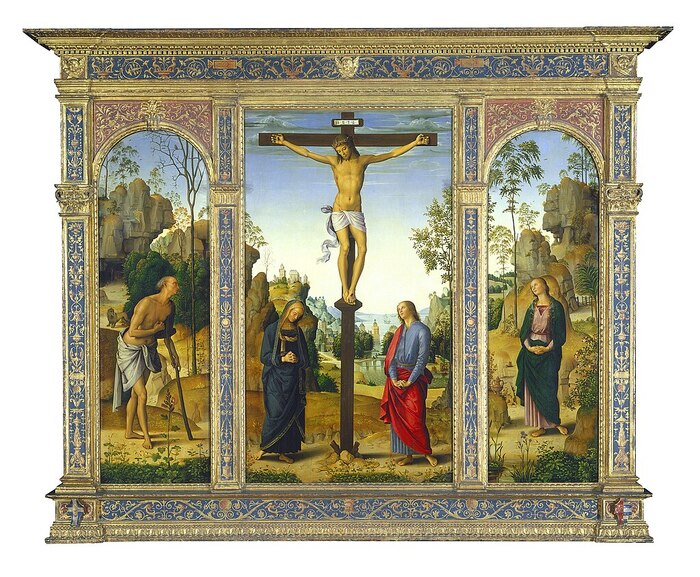

В музей Александра III (Русский музей) попала бомба во флигель, выходящий на Садовую. Бомба была, очевидно, небольшая: обвалилась лишь часть стены бельэтажа и выбиты были несколько окон. И ко всеобщему удивлению - на стенах были видны висевшие картины в золоченых рамах. Не вывезли! Не спрятали даже в подвалы! Картины висели и даже не сдвинулись с места от воздушной волны. А в начале войны так много говорилось о том, что музеи упаковали все картины и вывезли их из города, успели вывезти в безопасные места. Может быть, хоть самые ценные вывезли? Мне известно, что хранителям и кураторам музеев-дворцов в пригородах Ленинграда не разрешали самым строгим образом готовиться к эвакуации - укладывать картины и ценнейшие экспонаты, обвиняя встревоженных за судьбу музеев кураторов и хранителей в панике и пораженчестве. И так было во всех дворцах, одна и та же знакомая картина. Невежественные партийцы не разрешали "паниковать", кричали свои примитивные лозунги на собраниях и грозили всем служащим музеев расправой за непослушание. И все попало в руки немцев. Разрушено, разграблено, вывезено в Германию, пропало безвозвратно.

Когда немцы вошли в Екатерининский дворец, целый, а не разрушенный во время боев (как всегда писалось после в советских книгах) с немецко-фашистскими захватчиками, все было на своих местах: у дверей в вестибюле стояли войлочные туфли для посетителей, на столике билетерши кипел электрический чайничек, и, конечно, все экспонаты были там, где им было положено быть, а в данном случае, где им не должно было быть в военных условиях. Немцы даже после войны удивлялись, что Царское Село, Петергофские дворцы достались им целыми, полнехонькими. А разрушены дворцы были, когда немцев выбивали из России с длительными и очень тяжелыми боями. И что могли сделать бедные хранители музеев, когда каждый их шаг, каждое движение истолковывалось как почти вражеская вылазка. Они все еще прекрасно помнили знаменитые процессы музейщиков, которых смяли, оклеветали, изничтожили за то, что они хотели всеми правдами и неправдами спасти драгоценные полотна, мебель, фарфор и другие ценнейшие вещи от продажи их советской властью за границу, за золото. Советской власти для дальнейшего построения будущего коммунистического государства нужно было много золота. И они стали торговать и "выкидывать" за границу все, что по мнению музейщиков законно принадлежало российскому государству и российскому народу. И музейщики прятали в глубинах хранилищ редчайшую мебель, картины, вписывая их в каталоги как малоинтересные. А для продажи давали под видом (по каталогу) ценных вещей что-нибудь похожее, что не так жалко. Наших грамотеев удалось обвести вокруг пальца, но "заграница" стала протестовать, требовала за свой мешок золота настоящую старину. И тогда взялись за наших музейщиков. Не поклонились им в ноги за дальновидность и храбрость, а стали судить, унижать и сослали почти всех, а некоторых даже и ссылать не потрудились ... Погибли великие знатоки русского (и нерусского) искусства собиратели, реставраторы, хранители. Честные русские люди ...»

Давайте разбираться! Вот здесь я нашел следующую информацию про Царское Село: «Благодаря эвакуации многое удалось спасти: пятьдесят пять вагонов с ящиками музейного груза четырех ленинградских пригородов были отправлены в города Новосибирск и Сарапул (Удмуртская АССР). Это составило примерно 35% всех предметов из пригородных дворцов. Упаковка, эвакуация и захоронение музейных ценностей Екатерининского дворца-музея продолжались в течение 83 дней, с первого дня войны до захвата города гитлеровскими войсками 17 сентября 1941 года».

Что касается Русского музея, то его пытались эвакуировать, хотя и вышло это не до конца успешно: «1 июля 1941 года началась перевозка готовых ящиков на железнодорожную станцию. Научные сотрудники сопровождали каждый грузовик и сдавали груз по описи. Разгрузив первую партию ценностей (произведения древнерусского прикладного искусства, изделия из золота и драгоценных камней), сотрудники отправились обратно в Ленинград для продолжения консервации музея и подготовки второй партии эвакуируемых экспонатов. В городе ощущался дефицит упаковочных материалов, досок, фанеры. Тем временем экспонаты второй очереди, простояв в пакгаузе в ожидании погрузки и чуть было не попав под бомбёжку, было решено вернуть обратно в музей.»

Коммуняки пораспродали

А что касается распродажи культурных ценностей большевистской властью, то я и раньше об этом слышал и все эти разговоры ведутся неспроста. Это чистая правда! Советская власть распродавала за границу наши культурные шедевры. Об этом Ленте.ру рассказал главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор. Об этом также есть статья на Википедии, прочтя которую, вы можете ознакомиться со списком утраченных картин. Так что тут Нератова говорит правду.

Недалеко от места, где остановились грузовики, были деревянные постройки, было много людей. Нам помогли выгрузиться и повели в барак, где каждому выдали сухой паек (хлеб, крупу, яичный порошок и большой кусок темной твердой копченой колбасы), и усадили за длинные столы. Перед каждым поставили миску с горячей похлебкой. Густой похлебкой - с кашей, мясом, картошкой ... Царская похлебка! И дали несколько кусков хлеба, вкусного, душистого, настоящего! Мама предупредила: "Ешьте очень медленно", а колбасу сразу забрала от нас, чтоб мы не ели ее пока мы все отвыкли от острой копченой еды, от всякой настоящей еды! Мы понимали, что съесть сейчас колбасу значит наверняка заболеть очень серьезно и, быть может, умереть. Я уверена, что люди, желавшие накормить ленинградцев, хотели все сделать лучше, но делали все, по собственному разумению, часто невежественно, не посоветовавшись с врачами, и наделали беды. Ленинградские дистрофики буквально набросились на еду. Ели все подряд, быстро, жадно заглатывая все, что можно было положить в рот, не думая и не зная, что от длительного голода перерождается весь пищеварительный тракт ... И началась повальная дизентерия и смерти. Сразу же, около барака люди заболевали ужасным образом.

Некоторые в интернете обратили внимание на этот фрагмент, мол Римма и ее семья не сказала остальным, что сразу много есть нельзя после длительного голода. А может они пытались? А может люди просто их не слушали? В конце концов, она могла просто не написать о своих попытках. Как оно было там на самом деле? Уже не узнать. Кстати, тут же говорится еще кое-что:

Как правило, в составе семей ехали и друзья под видом кузенов, кузин и т. д. И к этому власти относились довольно спокойно - всем хотелось уехать, а также каждому хотелось помочь многострадальным ленинградцам. Самое трудное было попасть в списки эвакуирующихся с институтами, заводами. Было распоряжение по заводам, организациям, выезжающим из города, что со служащим может ехать лишь ближайшая семья - жена, дети. Родители, братья, сестры - это уже не близкая родня (!), ее было запрещено брать. Но, конечно, как всегда, все зависело от дирекции, от начальства данного учреждения: если человек с сердцем, то он брал "лишних" родственников, если же без сердца, то, ссылаясь на закон, был глух к мольбам. Если же ты оказывался в списках, то в дальнейшем степенью родства никто особенно не интересовался и препятствий не чинил.

Римма пишет, что эвакуироваться было непросто. Ее семья долго ждала того, чтобы уехать из Ленинграда вместе с папиным институтом. Почему эвакуировали именно так? Одни люди были важнее других?

Продолжим в следующей части...