"Разнесся слух, что<...>образ Богоматери проливает слезы". Как Пётр фейковое чудо раскрыл

1720.

<...>1 мая [Петр] присутствовал при спуске нового девяносто-шестипушечного корабля, наименовав его Фридрихштатом. По сем Великий Государь ездил на работу Ладожского канала. Присутствие его при сих работах оживотворяло, так сказать, вновь души работающих и вливало в них новые силы.

В сию бытность Монаршую при сих работах поместим мы происшедшее в отсутствие его в Петербурге и записанное у господина профессора Штелина. Известно, что в первые годы по застроении сего города были Великому его Строителю премногие и сильные препятствия не токмо от неприятеля, среди которого он его застроил, но и от злобы и суеверия и неразумия, все силы напрягавшего к воспрепятствованию оного; однако ж мужество и постоянство Великого Государя всего оного было сильнее.

В сию же отлучку Его Величества вдруг разнесся слух, что в одной церкви, и именно Троицкой, на Петербургской стороне большой образ Богоматери проливает слезы.

Hарод начал в великом множестве туда собираться. Суеверие приплело к сему опасное толкование, что Мать недовольна сею страною, и слезами своими возвещает великое несчастье новому городу, а может быть и всему Государству. Канцлер граф Головкин, живший неподалеку от сей церкви, пошел туда, однако не токмо не мог разогнать сбежавшегося народа, но едва и сам мог сквозь тесноту назад выбиться. Он тотчас отправил гонца к Государю с известием о сем происшествии и о ропоте в народе.

Великий Государь, ведая из опыта, что и одна искра суеверия может произвести страшный пожар, ежели заблаговременно оная не будет затушена, тотчас отправился в путь, ехал всю ночь, и на другой день поутру, прибывши в Петербург, тотчас подошел в помянутую церковь, где встречен был тамошними священниками и отведен к плачущему образу.

Его Величество хотя сам и не видел слез, но многие из бывших там уверяли его, что действительно недавно оные видели.

Государь, рассматривая несколько времени образ весьма пристально, приметил нечто подозрительное в глазах.

Однако, не давши другим того приметить, приказал он одному из священников снять икону с места и отнести за собою во дворец.

Тамо прозорливый Монарх рассматривал сей покрытый лаком образ весьма тщательно в присутствии канцлера, некоторых из знатнейших придворных, высшего духовенства и священников той церкви, которые сняли образ с места и принесли во дворец.

Его Величество скоро нашел в глазах у образа весьма малые и почти совсем неприметные дырочки, которые наведенная в том месте тень делала еще неприметнее.

Он, оборотивши доску, отодрал оклад, и выломивши переклад или связь, какая обыкновенно бывает у образов на другой стороне, к удовольствию своему увидел справедливость своей догадки и открыл обман и источник слез; а именно: в доске против глаз у образа сделаны были ямки, в которых положено было несколько густого деревянного масла, и которые закрывались задним перекладом. "Вот источник чудесных слез!" - сказал Государь. Каждый из присутствующих должен был подойти видеть своими глазами сей хитрый обман.

По том мудрый Монарх толковал окружавшим его, как отовсюду закрытое сгустившееся масло в холодном месте могло столь долго держаться, и как оно в помянутые дырочки в глазах у образа вытекало наподобие слез, растаявши от теплоты, когда то место, против которого оно лежало, нагревалось от свеч, зажигаемых перед образом.

Казалось, что Государь доволен был сим открытием и доказательством обмана.

Он не дал никому приметить своего намерения исследовать далее сие дело и наказать выдумщиков, но сказал только присутствовавшим при том: "Теперь все вы видели причину мнимых слез. Я не сомневаюсь, что вы везде будете рассказывать о том, в чем собственными своими глазами уверились; это послужит к доказательству пустоты и к опровержению глупого, а может быть и злобного толкования этого ложного чуда. Образ же останется у Меня. Я поставлю его в своей "Кунст-Камере".

автор: Голиков И. И.

Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. В 15 томах

Том8, СС.66-68, 1832 год, издание второе

Заключение в монастырскую тюрьму

Заключение в монастырскую тюрьму являлось одним из самых тяжких наказаний, применяемых Русской Православной Церковью с давних пор.

По свидетельству Никоновской летописи еще в начале XI в. еретики заключались в погреба архиерейских домов. Но особо востребованными монастырские тюрьмы стали в XVII-XVIII вв., когда выступления против властей часто облекались в религиозную форму.

Основным контингентом монастырских тюрем были лица, выступавшие против догматов Православной Церкви, старообрядцы и сектанты, осужденные за преступления против нравственности, за отказ от исповеди и причастия.

<...>Во многих монастырях для содержания узников оборудовались специальные помещения так называемые «каменные мешки». Обычно они представляли собой узкие каменные шкафообразные помещения с небольшими отверстиями для передачи пищи и воды, возведенные в несколько этажей внутри монастырских башен. Каменные мешки имели Прилуцкий и Спасо-Каменский монастыри Вологодской губернии, Сибирский Селенгинский Троицкий монастырь. В 1770 году в таком «мешке» Селенгинского монастыря был обнаружен подпоручик Сибирского пехотного полка Родион Колев, просидевший в кандалах 25 лет и сошедший с ума2.

<...>

Функции места лишения свободы часто выполняли и монастыри не имевшие специальных тюремных помещений. Так, в 1760 г, в Берлюков монастырь был отправлен после наказания плетьми крепостной крестьянин Иван Варфаломеев «за богохульные и тяжко предерзостные хульные речи на евангелие». Он находился под охраной монахов и выполнял самые тяжелые монастырские работы.5

Приспособленные для содержания узников помещения имели и архиерейские дома.

Например, в Коломенском епископском доме была большая тюрьма с железными колодками для преступников.

По условиям заключения она не уступала Соловецкой. Узников держали также в подвалах московских Успенского и Преображенского соборов6.

В Троице-Сергиевой лавре, кроме подвала, имелись еще особые кельи, без дверей, с одним лишь отверстием.

В Москве подследственных содержали в тюрьме, устроенной в подвале консисторского архива, а также в особой палате Знаменского монастыря.

Отдаленность многих монастырей от населенных пунктов, высокие монастырские стены (например, в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре стены были высотой свыше 27 метров, а толщиной 2 метра) и надежная охрана делали невозможным побег из монастырских тюрем.

В монастырских тюрьмах режим был весьма суровым. Комендантом монастырской тюрьмы был архимандрит, наделенный широкими полномочиями. Роль тюремного персонала выполняли монахи, они же наблюдали за приставленными к узникам сторожами.

Особой суровостью режима отличалась Соловецкая тюрьма. В связи с получившими распространение в обществе слухами о чрезмерной суровости условий содержания узников в Соловках в 1835 году правительство назначило специальную проверку этой тюрьмы. Проводивший проверку жандармский полковник Озерецковский был вынужден признать, что узники Соловецкой тюрьмы несли наказания, несоизмеримые с их проступками. По итогам проверки часть узников была освобождена, других из монастырской тюрьмы перевели в обычные кельи.

В связи с вскрытыми в ходе проверки злоупотреблениями в деятельности Соловецкой тюрьмы был изменен порядок направления лиц для содержания в монастырских

тюрьмах. Если раньше таким правом помимо Синода обладали также губернские власти и иерархи местных епархий, то после проверки был издан указ, запрещающий сажать в монастырские тюрьмы без особого разрешения верховной власти.

<...>

Монастырские тюрьмы в механизме уголовной репрессии Российской империи

Текст научной статьи по специальности «История и археология»

автор: Леванов Александр Юрьевич

CC BY

https://cyberleninka.ru/article/n/monastyrskie-tyurmy-v-meha...

О пользе чтения книг

Государь Александр всю жизнь страдал из-за того, что в юности ему не хватило честности сказать отцу о готовящемся заговоре. Поэтому на излете жизни он стал очень богобоязливым человеком и тем, кто превыше всего ценит честность. И, конечно, всегда готов ее вознаградить.

Последние годы жизни он беспрестанно ездил по России. А с дорогами тогда там было примерно как сегодня. Поэтому даже император был вынужден, совершая паломническую поездку, останавливаться там, где возможно.

Аккурат под Рождество Александру пришлось заночевать в избе станционного смотрителя. Лучше жилья поблизости просто не было. Обнаружив на “парадном месте” Библию, царь с интересом поинтересовался, как часто чиновник ее читает. Получив уверение, что чуть ли не каждодневно, он отправил его с небольшим получением.

Неважно, каким, потому что это был лишь предлог, чтобы проверить правдивость слов. Пока хозяин бегал по поручению, государь аккуратно набил обширную книгу сторублевыми банкнотами, засовывая их между страницами. На следующее утро уехал.

На Крещение (то есть через 12 дней) он возвращался этой дорогой и опять остановился у смотрителя. Он вновь спросил, часто ли читал Библию хозяин дома за прошедшие дни. Тот уверил его, что, конечно, читал, и не раз!

Царь аккуратно пролистал книгу и нашел нетронутыми все вложенные деньги. Грустно улыбнувшись, он не стал наказывать смотрителя за обман. А все деньги приказал раздать нуждающимся сиротам.

Казни, увечья и другие атрибуты "идеального правителя" Византийской империи

Право свободно распоряжаться жизнью и смертью своих граждан сейчас кажется, в лучшем случае, актом тирании, а в худшем - откровенным варварством. Однако в Византийской империи, уж что-что, а знакомой с римским правом непонаслышке, мысль о том, чтобы запретить василевсу казнить и миловать кого вздумается, была по меньшей мере богохульной.

Власть византийского императора над своим подданным, пусть и с оговорками, но признаётся учеными неограниченной. Право "творить казнь и увечья" позволяло василевсам свободно умерщвлять и калечить всех, кто нарушает закон, богохульствует, оскорбляет власть или посягает на свободу слова. Среди нелетальных (в большинстве случаев) способов казни были не только широко известные ослепление и оскопление, но также отсечение носа, ушей и языка, выжигание волос и бровей, усекновение конечностей и даже специальные высокоточные операции по ухудшению зрения. Последние производились с помощью старой-доброй раскаленной железной палки, которую, однако, не пихали прямо в глазное яблоко, а подносили близко к глазу, выжигая хрусталик.

Византийские хроники пестрят рассказами о свершении казней подобного рода: над изменниками, еретиками, свергнутыми императорами или побежденными врагами. Однако упрекнуть ромеев в излишней кровожадности довольно сложно, ведь по мнению многих византинистов, сотворение суда и казни было не столько привилегией, сколько тяжкой ношей василевсов. Причем густо обмазанной христианской и властной символикой.

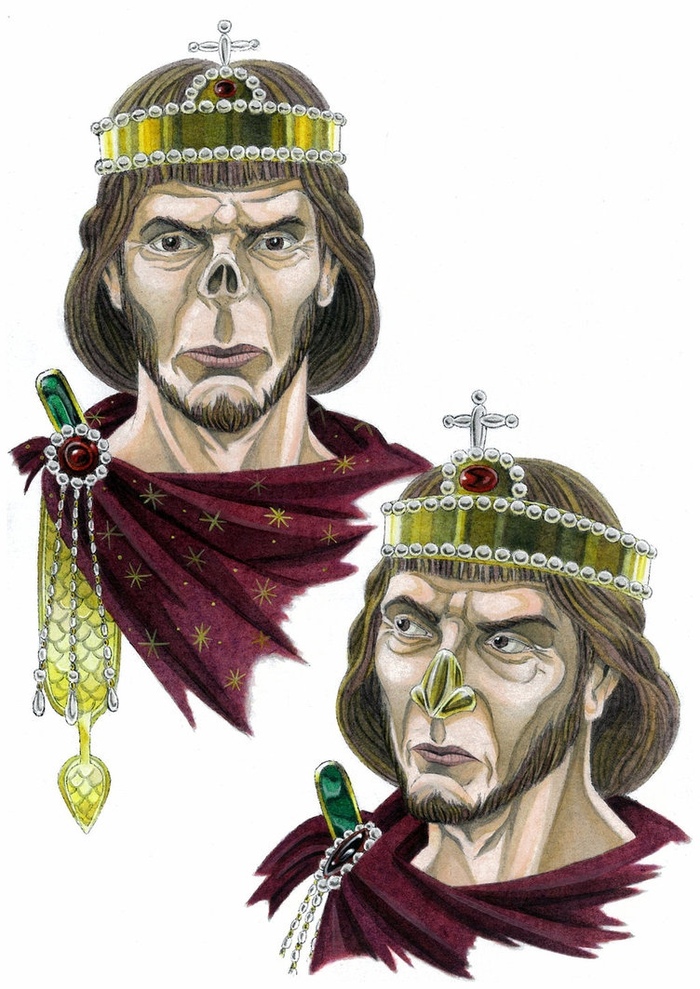

император Василий II Болгаробойца (976-1025); у ног императора распростёрлись побежденные болгары

Политическая идеология средневековой Византии требовала от императоров исполнения ряда обязанностей и усвоения определенных качеств для сохранения своего образа. Правитель, в идеале, должен был чтить традиции, защищать христианскую веру, творить справедливый суд, следовать своеобразному "кодексу хорошего парня" и, разумеется, казнить тех, кто этому кодексу не следовал. Теория и практика редко существовали в согласии. Однако нарушение василевсом определенных ритуалов, церемоний или обязательных к исполнению норм воспринималось в элитой как оскорбление власти (которая от Бога, как мы помним) и могло стать поводом для мятежа (по причине неуважения к этому самому Богу).

Поэтому василевс, в большей или меньшей степени, был скован узами ритуала и роли, которую он должен был отыгрывать на публике. Венчание, торжественные выезды, триумфы, присутствие на скачках, посещение служб, венчание, похороны, свадьба: всё подчинялось определенным правилам. Император, разумеется, мог их нарушить или прогнуть под себя. Однако для этого нужно было иметь немалую поддержку среди элиты и обладать недюжей смекалкой, чтобы грамотно воспользоваться лазейками во властных канонах. В противном случае сам василевс и его наследники оказывались на Принцевых островах в такой темноте, что хоть глаз выколи.

Кстати об этом. Глядя на весь список бедняг, которых подвергли разным экзекуциям, связанным с туловищем, можно задаться вопросом: "Почему этот способ казни был так популярен?" Тут многое упирается в те самые ограничения "идеального правителя", появлявшиеся в тот момент, когда на плечи василевса возлагалась порфира. Кроме того, само ослепление часто использовалось, или скорее, трактовалось в литературе по-разному.

Например, в хронике Иоанна Скилицы есть известный сюжет о победе императора Василия II над болгарами. Император, по сообщению хрониста, пленил 15 000 болгар, разделил их на сотни, а затем ослепил по 99 человек из каждой, оставив последнему лишь один глаз, чтобы тот отвел проигравших домой. Смысл ослепления в этом, очевидно легендарном, эпизоде, заключается в демонстрации василевсом не только своей силы, но и, представьте себе, милосердия. В реальности император мог отрубить голову каждому пленнику, однако в рамках данной истории он предстаёт как суровый, но милосердный василевс-автократор, оставляющий потерпевших поражение болгар, в живых. Само же ослепление болгар происходит не из-за того, что Василий II может себе это позволить (хотя и это разумеется), а потому, что они оскорбили царственное достоинство василевса, покушаться на которое не только преступление, но и грех.

В. Горанов "Воины Самуила"

В случае же с усечением разных частей тела свергнутых императоров всё оказывается проще. Византийские властные каноны, касавшиеся внешнего вида "идеального" императора (а были и такие), требовали от василевсов превосходного физического здоровья и полного набора органов. Различные отклонения, хронические болезни, увечья и недуги портили идеальную картинку и ставили под вопрос легитимность василевса как сосуда божественной власти. А потому ослепление становилось наиболее удобным, (без)болезненным и эффективным инструментом утверждения нового императора на престоле. Ведь все его изуродованные соперники больше неидеальны, а потому даже формальных прав на титул как-бы не имеют.

Реалии жизни и здесь неоднократно давали интеллектуальным конструктам ромейских мыслителей под дых. А потому в Константинополе в разное время можно было встретить и слепых, и импотентов, и пьяниц, и карликов (хотя Иоанн Цимисхий с этим бы поспорил) и даже женщин. А самым известным правителем, презревшим писаные и неписаные законы византийской идеологии, является Юстиниан II. У него, в отличии от многих других неудачников, удалось вернуться из ссылки и вновь утвердиться в Константинополе, пусть и с отрезанным носом. В отечественной истории наиболее подходящим аналогом Юстиниана является великий князь Московский Василий II, прозванный, по очевидным причинам, Тёмным.

лучший арт императора Юстиниана II (685-695, 705-711)

В связи с такими поворотами судьбы, вновь появляется вопрос: "Почему ослепление, а не простое и разумное отсечение головы?" Разве не легче было бы отрубить голову свергнутому правителю, обезопасив себя от возможных возвращений? Ведь отсутствие носа или слепота не могут помешать твоему противники, если у него есть армия сторонников, которой наплевать - подходит он под нужные критерии "идеала" или нет.

Тут в очередной раз вступают в дело хитрые идеологемы, определяющие поведение правителя. Причем на этот раз - сугубо христианские. Ведь идеальный правитель - император, князь или царь - должен, помимо жестокости к врагам, проявлять и милосердие, уподобляясь, тем самым, Богу. Да, пускай у свергнутого соперника есть союзная группировка при дворе, с которой не хочется ссориться. Пускай его убийство может спровоцировать мятеж против тебя. Это всё категории мирского, никак не связанного с интеллектуальными конструкциями, коими и являются образы власти. А потому что Юстиниана II, что Василия II "прощали" государской милостью, оставляя в живых.

Причем подобные ситуации в Византии не были в новинку и позже. Например Анна Комнина писала в "Алексиаде" о мятежном правителе города Акрун Михаиле, которого Алексей великодушно простил, поступая "подобно Христу". Принцесса также отмечала, что "такую доброту мой отец-император проявлял постоянно".

А в случае же с Василием II особенно комичен тот факт, что он, согласно сведениям некоторых независимых летописей, принимал участие в отравлении Дмитрия Юрьевича Шемяки. И, несмотря на то, что такое "подлое" убийство русские летописцы осудили... оно отлично вписывается в модель поведения византийских императоров! Ведь особый статус василевса позволял ему вмешиваться в жизнь не только прямых подданных, но и всех правителей православной ойкумены, которые, по логике ромеев, тоже были поддаными василевса.

скучное изображение великого князя Василия II (1425-1433, 1434-1445, 1447-1462) из "Титулярника"

В заключение нельзя не сказать и о более конкретных указаниях и советах в отношении "царских" полномочий правителей. Христианское милосердие, логично проистекающие из религиозных основ веры - это хорошо. Однако есть и более наглядные примеры. Так византийский патриарх Фотий в своем поучительно-наставительном Послании (865) к болгарскому князю Михаилу (Борису) пишет: "надо править державно, не прибегая к наказаниям, а создавая о себе впечатление, что можешь наказать". То есть при всех широчайших полномочиях земного правителя, власть которого дарована Богом, он не должен злоупотреблять ей. А уж тем более использовать собственный статус, как априорный аргумент против тех, кого считает неугодным. В противном случае правитель может перейти ту грань, которая отделяет справедливого и мудрого автократора от жестокого тирана. Иронично, что примерно схожей позиции будет придерживаться спустя почти восемь веков и Российский царь Иван IV в своей полемике с Андреем Курбским. Последний будет что-то мямлить про синергию властей, справедливый суд и христианское милосердие к провинившимся. Но Иван IV будет отстаивать своё взгляд на идеального правителя: "добрым же — милосердие и кротость, злым же — жестокость и муки". И никаких исключений.

Мой авторский блог: https://vk.com/com_pour_his