Квантитативное выравнивание кратких и долгих гласных

В системе вокализма тех диалектов, которые легли в основу прабалтославянского объединения, попарно совпали: *a ~ *o и *ā ~ *ō.

Образец:

*a ~ *o → *a;

*ā ~ *ō → *ā.

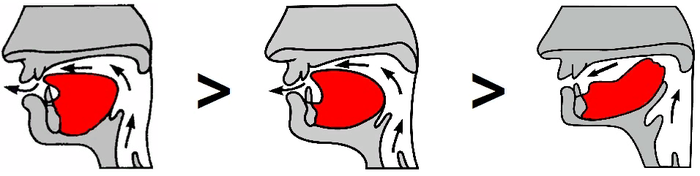

I переходное смягчение задненёбных согласных (I палатализация)

Суть этого процесса заключается в том, что, смягчаясь перед гласными переднего ряда, задненёбные согласные сдвигали свою артикуляцию в зону среднего нёба и в итоге подвергались переходному смягчению — становясь палатальными шипящими (мягкими).

Образец:

*k → č — *kīnas → *kīnus → *čīnus → *činъs → *činъ → ... (“чин”);

*g → *ʣ → *ž — *genā → *ʣenā → *ženā → *žena → ... (“жена”);

*x → *š — *dou̯xītei̯ → *dou̯šītei̯ → *dou̯šitei̯ → *dušiti → ... (“душить”).

Качественно-количественная дифференциация долгих и кратких гласных

Этот процесс заключался в том, что гласные, ранее противопоставлявшиеся друг другу только по признаку количества, стали различаться и по качеству, при этом признак количества, сохранившись на фонетическом уровне, перестал быть дифференциальным.

*i → *ь — *ī → *i;

*u → *ъ — *ū → *y;

*e → *e — *ē → *ě;

*a → *o — *ā → *a.

Образец:

*trī → *tri → ... (“три”);

*vērā → *věra → ... (“вера”);

*ledus → *ledъs → *ledъ → ... (“лёд”).

Изменение согласных в сочетании с *j (Йотация)

Под воздействием тенденции к сингармонизму звуков в составе слова оказывал ассимилирующее влияние на предшествующие согласные, в результате чего сам *j утрачивался, а согласный изменял место образования и превращался в палатальный (мягкий) или выделял мягкость в отдельную артикуляцию.

Задненёбные + *j: *kj → *č, *gj → *ʣ → *ž, *xj → *š;

Сибилянты + *j: *sj → *š, *zj → *ž;

Переднеязычные сонорные + *j: *nj → ň, *lj → ľ, *rj → ř.

Образец:

*sēkjā → ... → *sěča → ... (“сеча”);

*stargjas → ... → *storžь → ... (“сторож”);

*sou̯xjā → ... → suša → ... (“суша”).

Различным по праславянским диалектам оказались рефлексы сочетаний смычных зубных согласных с *j, а именно *tj и *dj. Сочетание *tj развилось как и *kt перед гласными переднего ряда, то есть в раннепраславянский период: *tj → *ťj → *ť. Позже произошла аффрикатизация долгого мягкого звука, которая осуществилась в разных праславянских диалектах по-разному. В частности, в диалектах будущих восточных славян дало *č.

Образец:

*svētjā → ... → svěťa → ... (“свеча”).

Аналогично сочетанию *tj развилось сочетание *dj: в раннепраславянский период: *dj → *ďj → *ď с дальнейшей аффрикатизацией по диалектам. У предков восточных славян *dj дало в конечном итоге *ž.

Образец:

*medjā → ... → meďa → ... (“межа”).

Сочетания губных согласных с *j преобразовались в сочетания губных с палатальным *ľ: *pj → *pľ, *bj → *bľ, *mj → *mľ, *vj → *vľ. Начальные сочетания с *ľ сохранились во всех диалектах, на стыке же основы сохранились в восточнославянских и в части южнославянских диалектах, утрачиваясь в западнославянских и в части южнославянских диалектах.

Образец:

*zemľa → рус. земля, но польск. ziemia.

Закон открытого слога

В какой-то момент в истории праславянского языка активизировалась тенденция к построению слогов по принципу восходящей звучности, и многие фонетические изменения, которые стали происходить в позднепраславянский период, осуществлялись под воздействием этой тенденции.

Образец:

*tod → *to → ... (“то”);

*darъs → darъ → ... (“дар”), ср. др.-греч. δῶρον (dôron);

*gostьs → gostь → ... (“гость”), ср. лат. hostis, готск. 𐌲𐌰𐍃𐍄𐍃 (gasts).

Диссимиляция и упрощение групп согласных

В праславянском языке прошёл целый ряд процессов, связанных с преобразование групп согласных, причём часть этих процессов осуществлялась под воздействием активизировавшейся к тенденции построению слогов по принципу восходящей звучности, а часть — по неизвестным причинам.

Раньше всего изменилось сочетание *tt (исконное и восходящие к *dt). Оно подвергалось диссимиляции по способу образования, в результате чего возникло сочетание *st.

Образец:

*vedtei̯ → *vettei̯ → *vestei̯ → *vesti → ... (“вести”).

Позже, когда принцип возрастания звучности в пределах слога уже сформировался, нахождение двух одинаковых по способу образования согласных стало этому принципу противоречить и поэтому такие сочетания упростились, так что от них остался только один согласный:

Образец:

*pt → *t — *tepti → *teti → ... (др.-русск. тєти 'бить');

*bt → *pt → *t — *grebti → *greti → ... (др.-русск. грєти 'погребать');

*kt → *t — *poktъ → *potъ → ... (др.-русск. потъ, слово связанное с чередованием гласных с *pekǫ 'пеку');

*bd → *d — *sebdemъ → *sedmъ → ... (др.-русск. сєдмъ 'седьмой'), ср. греч. εβδομος.

Упрощались и группы по место образования согласных, где последним был *s, поскольку такие сочетания тоже противоречили принципу восходящей звучности:

Образец:

*ps → *s — *opsa → *osa → ... (др.-русск. оса), ср. литовск. vapsa (''овод'');

*bs → *ps → *s — *grebsъ → *grěsъ → ... (др.-русск. грѣсъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ts → *s — *čьtsъ → *čisъ → ... (др.-русск. чисъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ds → *s — *vedsъ → *věsъ → ... (др.-русск. вѣсъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ks (перед согласным) → *s — *rekste → *rěste → ... (др.-русск. рѣстє — форма второго лица множественного числа сигматического аориста);

*ks (не перед согласным по закону Педерсена) → *kx > *x — *reksam → ... → *rekxun → *rekxъn → *rekxъ → *rěxъ → ... (др.-русск. рѣхъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ss → *s — *nessъ → *něsъ → ... (др.-русск. нѣсъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*zs → *ss → *s — *vezsъ → *vězъ → ... (др.-русск. вѣзъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста).

Осуществлялось, однако, изменение значительного количества сочетаний согласных, которые закону открытого слога ни в коей мере не противоречили: *tm → *m, *dm → *m, *tn → *n, *dn → *n, *pn и *bn → *n, *skn → *sn, *bv → *b, *tl и *dl → *l. Последнее изменение, впрочем, не осуществилось в диалектах, лёгших в основу западнославянских языков.

Образец:

*mydlo > укр. мило, но польск. mydło (“мыло”).

Переразложение дифтонгов

Если дифтонг находился перед гласным, то его компоненты отделялись друг от друга и расходились по разным слогам.

Образец:

*poi̯-e-tь → *po-i̯e-tь → *po-je-tь → ... (др.-русск. поѥть — форма третьего лица единственного числа настоящего времени);

*reu̯-e-tь → *re-u̯e-tь → *re-ve-tь → ... (др.-русск. рєвєть — форма третьего лица единственного числа настоящего времени);

*slou̯-os → *slo-u̯o → *slo-vo → ... (др.-русск. слово — форма третьего лица единственного числа настоящего времени).

Специфическую судьбу имел при разложении дифтонг *ei̯. Под воздействием артикуляции *i̯ первый элемент повышал свой уровень подъёма *ei̯ → *ii̯, откуда в дальнейшем *ьj.

Образец:

*bei̯eti → *bii̯etь → *bьjetь → ... (др.-русск. биѥть).

Монофтонгизация дифтонгов

*ei̯ в позициях конца слова и перед согласными превращался в *i.

Образец:

*krei̯vъ → *krivъ → ... (др.-русск. кривъ, русск. кривой), ср. литовск. kreivas;

*lei̯tei̯ → *liti → ... (др.-русск. лити, русск. лить), ср. литовск. lieti.

*oi̯ в позиции перед согласными преобразовался в *ě, совпав с имеющимся уже в системе *ě, произошедшим ранее из *ē. *oi̯ в позиции конца слова имел двоякую судьбу — превращался в *i и *ě.

Образец:

*snoi̯gъ → *sněgъ → ... (др.-русск. снѣгъ), ср. др.-прусс. snaygis, готск. snaiws.

*eu̯ превращался также в *u, но предшествующий гласный при этом смягчался, так как из первой части дифтонга выделялся *j.

Образец:

*reu̯tei̯ → *řuti → ... (др.-русск. рюти, русск. реветь), сравнить приведённые выше формы третьего лица единственного числа настоящего времени этого глагола, где дифтонг переразложился *reu̯eti → *reu̯etь → *revetь → ... (др.-русск. рєвєть).

*ou̯ при монофтонгизации изменился в *u.

Образец:

*tou̯ros → ... → *turъ → ... (“тур”), ср. литовск. tauras;

*sou̯sos → ... → *suxъ → ... (“сухой”), ср. литовск. sausas.

Возникновение носовых гласных

Дифтонгические сочетания *en, *em, *in, *im, *on, *om, *un, *um под воздействием тенденции к построению слогов по принципу восходящей звучности пошли по тому же пути, что и дифтонги, то есть перед передними гласными происходило переразложение дифтонгического сочетания, а перед согласными и в ряде случаев в конце словоформы осуществлялась монофтонгизация.

В результате переразложения слоговой элемент дифтонгического сочетания оставался в своём слоге, а неслоговой отходил к последующему слогу.

Образец:

*zvonъs → *zvonъ → ... (др.-русск. звонъ);

*vъzemъs → *vъzemъ → ... (др.-русск. възємъ — действительное причастие прошедшего времени от глагола възѧти).

В результате монофтонгизации из сочетаний *en, *em, *in, *im образовался носовой гласный переднего ряда *ę, а на месте сочетаний *on, *om, *un, *um появился носовой гласный заднего ряда *ǫ.

Образец:

*zvonkъs → *zvǫkъ → ... (“звук”);

*(j)inzykъ → *ęzykъ → ... (“язык”), ср. др.-прусск. insuwis;

*lonkъ → *lǫkъ → ... (“лук, для стрельбы”), ср. литовско lañkas.

Метатеза плавных

В тех случаях, когда за сочетанием гласного с плавным *r или *l следовал гласный звук, последовательность и качество элементов, составлявших дифтонгическое сочетание, сохранились, но осуществилось переразложение.

Образец:

*pro-stor-ъs → *pro-sto-rъ → ... (“простор”);

*or-a-tei̯ → *o-ra-ti → ... (др.-русск. орати, ''пахать'').

Но когда дифтонгические сочетания подобного рода находились перед согласными, они оказывались противоречащими принципу восходящей звучности и подвергались метатезе, которые были различными в зависимости от вида дифтонгического сочетания, а таких видов было три:

α. сочетания типа *TorT, *TerT, *TolT, *TelT;

β. начальные сочетания типа *orT, *olT;

γ. сочетания типа *TъrT, *TьrT, *TъlT, *TьlT.

Альфа-сочетания:

В диалектах, которые в дальнейшем легли в основу южнославянских, а также чешского и словацкого языков, образовались так называем неполногласные сочетания, путём метатезы элементов, составлявших дифтонгическое сочетание, и удлинение гласного:

Образец:

*TorT → TraT — *borda → ст.-слав. брада, сербохорв. брада, сравнить с немецким Bart (“борода”);

*TerT → TrěT — *bergъ → ст.-слав. брѣг, сербохорв. брег, сравнить с немецким Berg (“гора”);

*TolT → TlaT — *golva → ст.-слав. глава, сербохорв. глава, сравнить с литовским galva;

*TelT → TlěT — *melko → ст.-слав. млѣко, сербохорв. млеко, сравнить с немецким Milch (“молоко”).

В современных лехитских языках — польском, верхнелужицком и нижнелужицком — на месте сочетания типа TORT возникли сочетания типа TROT:

Образец:

*TorT → TroT — *borda → польск. broda;

*TerT → TreT — *bergъ → польск. brzeg;

*TolT → TloT — *golva → польск. głowa;

*TelT → TleT — *melko → польск. mleko.

В восточнославянской языковой зоне после плавного представлен гласный, сходный по тембру с тем, который предшествует плавному, то есть здесь наблюдается так называемое полногласие:

Образец:

*TorT → ToroT — *borda → укр. борода, русск. борода, белор. барада;

*TerT → TereT — *bergъ → укр. берег, русск. берег, белор. бераг;

*TolT → ToloT — *golva → укр. голова, русск. голова, белор. галава;

Отдельное обсуждение требуют сочетания типа *TelT. В исторической русистике принято считать, что превратившись в закономерные неполногласные сочетания типа TlěT в южнославянских диалектах, эти сочетания в восточнославянских диалектах регулярно изменялись в сочетания типа ToloT, поскольку согласный [l] у восточных славян был веляризованным звуком и переводил гласный из переднего ряда в задний ряд:

Образец:

*melko → др.-русск. молоко, сравнить с ст.-слав. млѣко;

*pelnъ → др.-русск. полон, сравнить с ст.-слав. плѣнъ;

*velkǫ → др.-русск. волокѹ, сравнить с ст.-слав. влѣкѫ;

*dolto → др.-русск. долото, сравнить с сербохорв. длето.

Разновидность сочетания ToloT в древнерусском языке были полногласные сочетания с -elo-, где гласный «е» находился после шипящих согласных, появившихся по I палатализации задненёбных:

Образец:

*xelmъ → *šelmъ → др.-русск. шєломъ, сравнить с ст.-слав. шлѣмъ;

*gelbъ → *želbъ → др.-русск. жєлобъ, сравнить с сербохорв. жлеб.

Вита-сочетания:

Если начальные дифтонгические сочетания (*or, *ol перед гласным) находились под интонацией акута ◌́, то во всех славянских диалектах произошла метатеза и удлинение: *orT → raT, *olT → laT:

Образец:

*ormę/*ormo → др.-русск. рамѧ, рамо, укр. рамя, чешск. rámě, словенск. ráma;

*olkomъ → русск. лакомый, чешск. lakomý, словенск. lakom.

Если сочетания *orT, *olT под интонацией нового акута ◌̃ или циркумфлекса ◌̏, метатеза происходила во всех славянских диалектах, а удлинение — только в южнославянских (*orT → raT, *olT → laT), тогда как в восточнославянских и западнославянских (*orT → roT, *olT → loT):

Образец:

*orbota → русск. диал. робота, чешск. robota, но словенск. rabộta.

*oldi → русск. лодка, чешск. loď, lodi, но словенск. ladja.

Гамма-сочетания:

В восточнославянских диалектах сочетания *TъrT, *TьrT, *TъlT, судя по современным рефлексам и древнерусской орфографической передаче остались без изменения, то есть оказались противоречащими тенденции восходящей звучности: търгъ, вьрхъ, пълкъ, жьлтъ и т.д. Что касается сочетания *TьlT, то в восточной области он преобразовывался в *TъlT ввиду того, что согласный l был веляризованным звуком и переводил передний гласный в заднюю зону образования. Таким образом совпали этимологические сочетания: *pъlkъ → др.-русск. пълкъ, но *vьlkъ → др.-русск. вълкъ.

В южнославянских диалектах, а также в диалектах лёгших в основу чешского и словацкого языков закрытость слога в сочетаниях типа *TЪRT преодолевалась следующим образом: плавные стали слоговыми, а редуцированные исчезли:

Образец:

*pьrstъ → сербохорв. pȑst, чешск., словацк. prst (“перст”);

*tъrgъ → сербохорв. tȑg, чешск., словацк. trh (“торг”);

*sъlnьce → словацк. slnce (“солнце”);

*vьlkъ → чешск., словацк. vlk (“волк”).

В лехитской подгруппе западнославянских языков рефлексы сочетаний типа *TЪRT разнообразны: перед плавными или после плавного представлены различные гласные, качество которых обусловлено артикуляционной характеристикой окружающих согласных:

Образец:

*vьrxъ → польск. wierzch;

*mьrtvъ → польск. martwy;

*tъrgъ → польск. targ;

*sъlnьce → польск. słońce.

II переходное смягчение задненёбных согласных (II палатализация)

После монофтонгизации дифтонга *oi̯, который в различных положениях в слове превращался в *ě или в *i, вновь образовавшиеся гласные переднего ряда в некоторых корнях и определённых грамматических формах на стыке основы и флексии попали в позицию после задненёбных согласных.

Образец:

*koi̯na → *kěna.

В этот период продолжала действовать тенденция к слоговому сингармонизму, которая в свою очередь привела к I палатализации. Однако теперь задненёбные согласные не могли, подвергшись переходному смягчению, позиционно перейти в шипящие, поскольку шипящие уже давно фонологизировались, и поэтому осуществлялось смягчение другого рода — задненёбные согласные изменились в мягкие (палатальные) свистящие: *k, *g, *x → *c, *ʣ, *s' (š).

Образец:

*koi̯na → *kěna → *cěna → ... (“цена”);

*drou̯goi̯ → *drugi → *druʣi → *druzi → ... (др. русск. дрѹзи).

С течением времени аффриката *ʣ утратила свой взрывной элемент и превратилась в *z.

В большинстве диалектов, лёгших в основу восточнославянских языков, а также во всех диалектах, ставших базой для формирования южнославянских языков, осуществлению II палатализации не препятствовал звук *v, стоявший непосредственно после задненёбного и перед гласным переднего ряда дифтонгического происхождения.

Образец:

*kvoi̯tъ → *květъ → *cvětъ → ... (др. русск. цвѣтъ “цветок”).

В диалектах, лёгших в основу западнославянских языков, II палатализация в сочетании с *v не осуществлялась — чешск. květ, польск. kwiat.

В одном из восточнославянских диалектов — новгородско-псковском — II палатализация не прошла.

Образец:

А замъке кѣле а двьри кѣлѣ, (“а замок цел и двери целы”).

III переходное смягчение задненёбных согласных (III палатализация, прогрессивная)

III палатализация дала те же результаты, что и II-я. В отличии от II палатализации, которая носила регрессивный характер, осуществлялась под воздействием последующих гласных, III палатализация заключалась в изменении задненёбных согласных в мягкие (палатальные) свитящие под воздействием предшествующих звуков. В результате III прогрессивной палатализации появились мягкие свистящие в таких, например, словах, как овьца, отьць, ѹчєница, кънѧзь, вьсь, мьрцати.

Утрата носовых гласных

При исчезновении носовых гласных происходила просто утрата ринезма, то есть носового характера произношения, тогда как ротовая артикуляция сохранялась.

В древнерусском в первой половине X века *ę перешло в a, а *ǫ в у;

В чешском и словацком во второй половине X века *ę перешло в ä (в словацком сохранилось после губных, в чешском в зависимости от условий позднее дало a, e или i), а *ǫ в u;

В верхнелужицком *ę перешло в ä, а затем перед твёрдым согласным в a, а перед мягким в e, а *ǫ в u;

В нижнелужицком *ę перешло в ě под ударением и в e в безударном слоге, а *ǫ в u;

В словенском языке уже в X веке *ę перешло в e, а *ǫ в o;

В сербохорватском языке *ę перешло в e, а *ǫ в u;

В болгарском языке в XII—XIV вв. *ę перешло в e, а *ǫ в ъ;

В македонском языке *ę перешло в e, а *ǫ в а; *ę перешло в а при йотации;

В польском, словинском, кашубском и вымершем полабском языках изменение ę → ǫ перед твёрдыми переднеязычными согласными (d, t, z, s, n, r, ł) в IX—X веках происходило как часть более общего фонетического процесса, называемого «лехитской перегласовкой».

Образец:

*pętь → рус. пять, укр. п'ять, белор. пяць; болг. пет, макед. пет, сербохорв. pȇt, словен. pẹ̑t; чеш. pět, кашубск. piãc, полабск. pąt, польск. pięć, словак. päť, н.-луж. pěś, в.-луж. pjeć;

*(j)ęzykъ → рус. язык, укр. язик, белор. язык; болг. език, макед. јазик, сербохорв. jèzik, словен. jézik; чеш. jazyk, кашубск. jãzëk, полабск. jǫzĕk, польск. język, словак. jazyk, н.-луж. jězyk, в.-луж. jazyk;

*rǫka → рус. рука, укр. рука, белор. рука; болг. ръка, макед. рака, сербохорв. rúka, словен. róka; чеш. ruka, кашубск. rãka, полабск. rǫkă, польск. ręka, словак. ruka, словин. rą̃kă, н.-луж. ruka, в.-луж. ruka.

Падение редуцированных

В западной части ареала славянских языков звучание редуцированных сблизилось и там они прояснились одинаково: как a в западных южнославянских языках, и как e в западнославянских (кроме некоторых исключений в словацком и верхнелужицком). Однако в польском языке *ь вдобавок вызвал смягчение предшествующего согласного.

В другой части южнославянских диалектов ь совпал с е, а ъ дал звук, близкий к ѫ, но без назализации. Впоследствии ѫ также утратил носовое звучание и совпал с этим рефлексом, в современном болгарском письме обозначаемым как ъ. В македонском языке ъ перешёл в о.

В восточнославянских языках ъ и ь дали соответственно о и е, причём в украинском языке эти новые звуки, в отличие от «старых» о и е, как правило не перешли в і в закрытых слогах. Кроме того, «новые» е, о в ряде случаев повлекли за собой т. н. второе полногласие: рус. верёвка < др.-русск. вьрвъка.

Образец:

*sъnъ → рус. сон, укр. сон, белор. сон; болг. сън, макед. сон, сербохорв. sȁn, словен. sǝ̀n; чеш. sen, польск. sen, словак. sen, н.-луж. són, в.-луж. soń;

*tьmьnъ → рус. тёмный, укр. темний, белор. цёмны; болг. тъ́мен, макед. темен, сербохорв. támān, словен. tǝ̀mǝn; чеш. temný, польск. ciemny, словак. temný, н.-луж. ćěmny, в.-луж. śamny.

Эволюция звукового содержания буквы Ѣ

В русском языке ѣ по звучанию совпал с е, однако, в отличие от е, под ударением очень редко переходил в ё, хлеб;

В украинском — с i, хліб;

В болгарском — c я, хляб или е, хлебен;

В сербскохорватском — по-разному, в зависимости от диалекта, что отражается и на письме (хлеб — хљеб — хлиб; первый вариант является основным в Сербии, второй — в Хорватии и Черногории, третий не считается литературным).

В польском ять переходит в a перед t, d, n, s, z, ł, r и в e во всех остальных случаях (также происходит смягчение предшествующего согласного): biały : bielić, wiara : wierzyć, źrebię, brzeg, miesiąc, las : leśny, lato : letni, świeca.

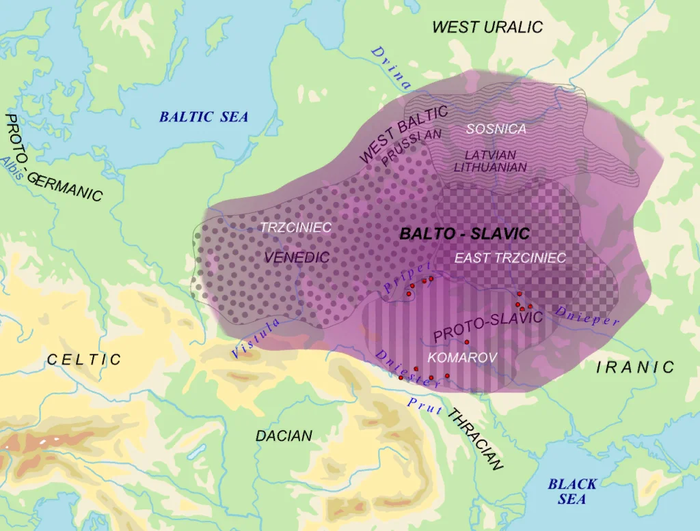

Балто-славянский диалектный континуум: