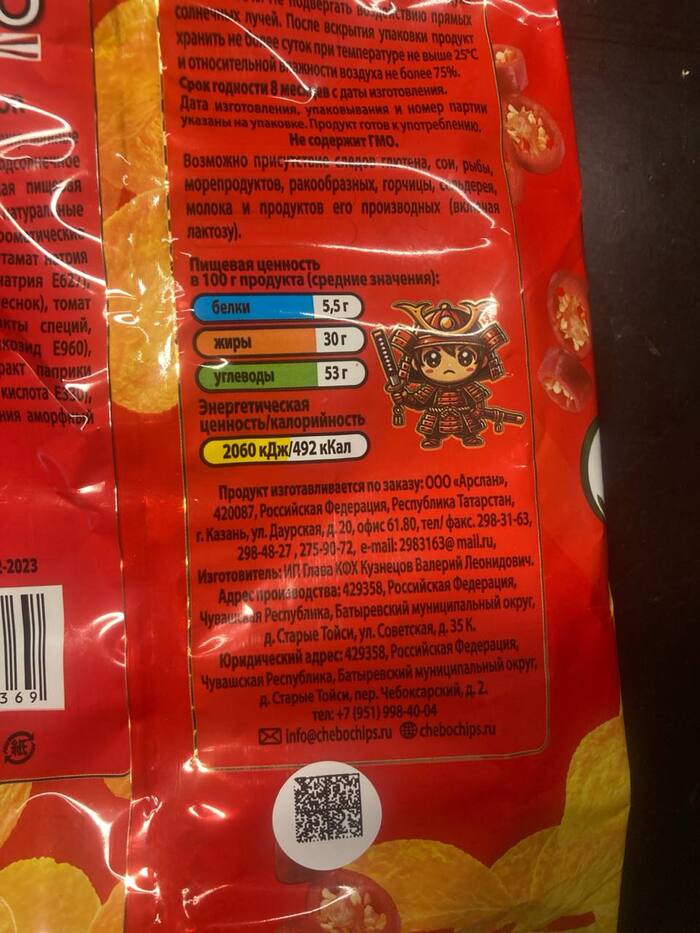

Забавный тренд

Стоят немного дороже Лейс, но пока вкусные.

Не реклама...

Просто позабавил тренд на иероглифы, взамен латинских букв. Забавно.

Чипсы купил я, тэг - Мое)))

Сахарница

Пришло ко мне немного разных артефактов из прошлых эпох, использовавшиеся в разных направлениях, найденные в различных областях территориально и имеющие противоположные значения, но все таки они сошлись как родные🙂

Пока это сахарница, но возможно там будет кофе.

Нижняя часть - выкопана на финских хуторах, подсвечник/лампа? 1900-50е гг.

Стекл.колба- часть керосинки нач. 20в.

Украшение по кругу - от электрической лампы 30-40х годов 20в., припадка к тыльнику абажура.

Навершие - от советско-венгерской стенки серединны 70-80х г.

П.С. некоторые детали окунул в поталь царских времён. Мне она нравится, это главное)

Ответ на пост «5 странных вещей из СССР, назначение которых сегодня понять почти невозможно»1

Советские настольные музыкальные сигаретницы. В каждой три блока для 10 сигарет, при открывании одного блока играет музыка.)

На одной - Широка страна моя родная, на другой - Подмосковные вечера.

Музыкальный механизм на фото.

Надписи рассказывают о основных вехах освоения космического пространства.

5 странных вещей из СССР, назначение которых сегодня понять почти невозможно1

Давайте на минуту вернёмся в прошлое - туда, где детство пахло резиной новых кроссовок, звенело кассетами и хлопало дверцами советских шкафов. Тогда всё было иначе: телефоны стояли в прихожей, музыка жила на магнитных лентах, а телевизор был единственным окном в большой мир. Мы не задумывались, что многие привычные вещи исчезнут так быстро. Просто жили, играли, удивлялись и радовались мелочам.

Теперь всё то кажется почти фантастикой. Молодёжь смотрит на эти предметы как на ребус из другой эпохи - и не всегда может понять, зачем они вообще нужны. А ведь когда-то без них невозможно было представить ни день, ни дом. Так что устраивайтесь поудобнее - попробуем вместе вспомнить, чем жила повседневность восьмидесятых и почему в ней всё было по-своему уютно и немного волшебно.

Советский шагомер: маленький механический мотиватор прошлого

Что это за странная коробочка с цифрами? На первый взгляд - будто миниатюрная бритва или старинный диктофон. Но стоило приглядеться - и всё становится ясно: перед нами настоящий шагомер, из тех времён, когда фитнес-приложения даже не снились инженерам.

Он крепился на пояс, считывал движения ног - никаких сенсоров, Bluetooth и экранов. Только механика и точность. Внутри - маятниковый грузик, который при каждом шаге посылал сигнал счётчику. Всё просто, но работало надёжно. И главное - без батареек.

Эти шагомеры появились в конце шестидесятых на Пензенском часовом заводе. Тогда в стране всерьёз следили за физической подготовкой - движение считалось делом государственной важности. В школах, спортивных секциях и на заводах такие приборы помогали отслеживать активность, а вместе с ними рос дух соревнования.

Особенно шагомеры стали популярны, когда в 1972 году обновили программу ГТО. Миллионы людей по всей стране выходили на стадионы, выполняли нормативы и с гордостью отсчитывали шаги. Это был не просто прибор - символ эпохи, в которой здоровье и движение были частью идеологии. Сегодня подобный шагомер выглядит как музейный экспонат. Но стоит подержать его в руках - и будто ощущаешь ту энергию времени, когда каждый шаг действительно имел значение.

Домашняя метеостанция БМ-2: как советский барометр предсказывал погоду и настроение

Помните тот загадочный прибор на полке у бабушки - с блестящими ободками и стрелками? Многие в детстве принимали его за необычные часы. Но стоило взрослым объяснить - и становилось ясно: это не часы, а домашняя метеостанция, гордо именуемая БМ-2.

Этот прибор был настоящим центром «домашней науки». Он показывал не только давление, но и температуру, и влажность воздуха. Один взгляд - и уже можно было понять, брать ли зонт или доставать шапку. Всё без электричества, сенсоров и приложений. Только стрелки, стекло и точность, проверенная временем.

Производить БМ-2 начали ещё в начале шестидесятых. Тогда слово «гидромедприбор» звучало почти волшебно. Основные модели собирались в Риге, но выпуск шёл и в Ленинграде. Каждое предприятие добавляло что-то своё: где-то корпус был строгим и металлическим, где-то - с тёплой деревянной окантовкой.

Этот барометр пережил десятилетия и остался верным помощником даже тогда, когда появились первые электронные устройства. Его точность и надёжность до сих пор вызывают уважение. Для кого-то он стал напоминанием о доме, где пахло кофе и свежей выпечкой, а погоду узнавали не в телефоне, а по стрелке под стеклом. Интересно, что сегодня такие приборы снова находят поклонников. Люди устают от цифр на экранах и хотят чего-то настоящего - живого, тёплого, с историей. БМ-2 - как раз из этой категории. В нём нет ничего лишнего, но в нём есть душа.

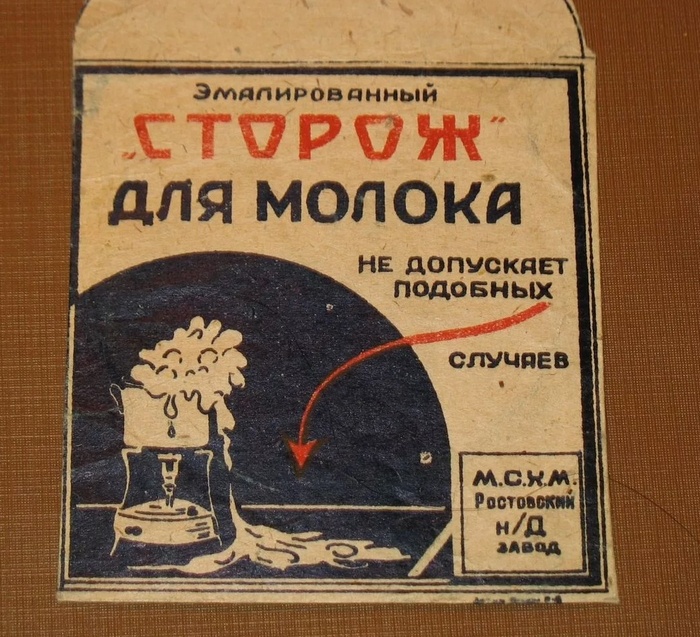

Молочный сторож: как советский кухонный гений спасал кастрюли и нервы

Небольшой металлический диск, знакомый почти каждому, кто заглядывал на кухню своей бабушки. С виду - пустяк. Не часы, не пепельница и даже не подставка под чайник. А ведь именно эта простая вещица спасала миллионы хозяек от катастрофы - убегающего молока.

Да, перед нами молочный сторож. Скромный герой повседневности. Его просто клали на дно кастрюли, наливали молоко и ставили на плиту. Минуты шли спокойно - пока вдруг не раздавался характерный звонкий дребезг. Это сигнал! Молоко вот-вот закипит. И хозяйка, где бы она ни была - у окна, у телефона, - уже неслась к плите.

Принцип прост, но гениален. Благодаря форме диск создавал пузырьки, которые поднимались и сбивали пену, не давая ей «убежать». И всё это - без электроники и датчиков. Только физика, логика и чуть-чуть инженерного чуда.

Стоил этот сторож сущие копейки - 25. И при этом служил годами. В продаже встречались две формы: плоский «лабиринт» и «чашка». Хозяйки чаще выбирали вторую - она звенела громче, а значит, надёжнее предупреждала.

Интересно, что придумали это чудо ещё в 1923 году. Автор - инженер Иванковицер. Производство наладили на Коломенском заводе, где, между прочим, создавали мощные дизели для подводных лодок. Представляете? Там, где рождались двигатели для флота, делали и этот крохотный кухонный помощник. Прошло сто лет, а многие и сегодня хранят молочный сторож как память о времени, когда даже в мелочах была продуманность и забота о человеке.

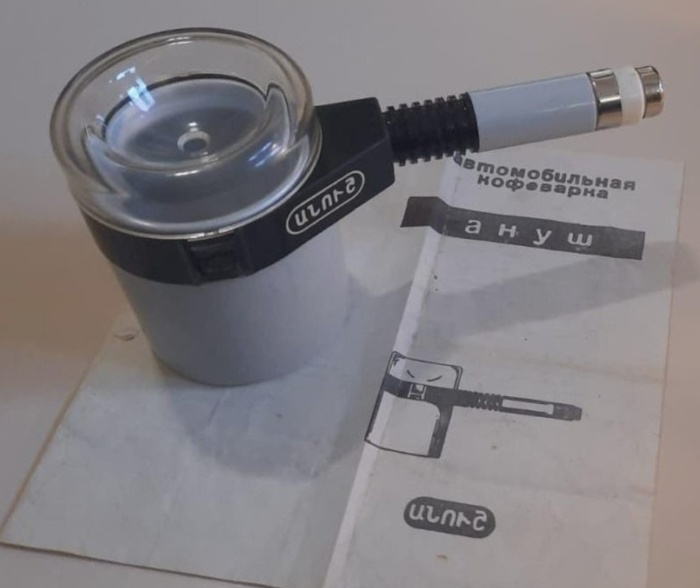

Автомобильная кофеварка «Ануш»: когда аромат кофе сопровождал по дороге в будущее

Вот она - загадочная штуковина с колбой и длинной ручкой. На первый взгляд кажется, будто это лабораторный прибор или причудливый молоток из будущего. Но нет, перед нами настоящее чудо инженерной мысли - советская автомобильная кофеварка «Ануш».

Да, кофе в машине - в 80-е годы! Тогда, когда сам факт иметь кофеварку дома был редкостью, советский водитель мог позволить себе роскошь сварить напиток прямо в пути. Работала «Ануш» от прикуривателя на 12 вольт. Вилка находилась прямо в ручке, и именно ею прибор подключался к питанию. Удобно? Не всегда. Но зато эффектно - почти как в фантастическом фильме.

Название выбрали не случайно: «Ануш» по-армянски значит «приятный» или «сладкий». И вправду - что может быть приятнее глотка свежего кофе в салоне старенького «Москвича» на трассе где-то между Ереваном и Тбилиси?

Эти кофеварки выпускали на Ереванском электроприборном заводе с конца семидесятых по конец восьмидесятых годов. Завод входил в объединение «Нейтрон» - одно из самых прогрессивных в СССР. Тогда по всей стране ощущался вкус к технологиям, к бытовому комфорту, к мелочам, делающим жизнь чуть уютнее. Сегодня «Ануш» воспринимается как артефакт эпохи, когда мечтали о прогрессе и верили, что будущее уже почти наступило. Ведь даже чашка кофе могла быть символом движения вперёд - пусть и под шум двигателя.

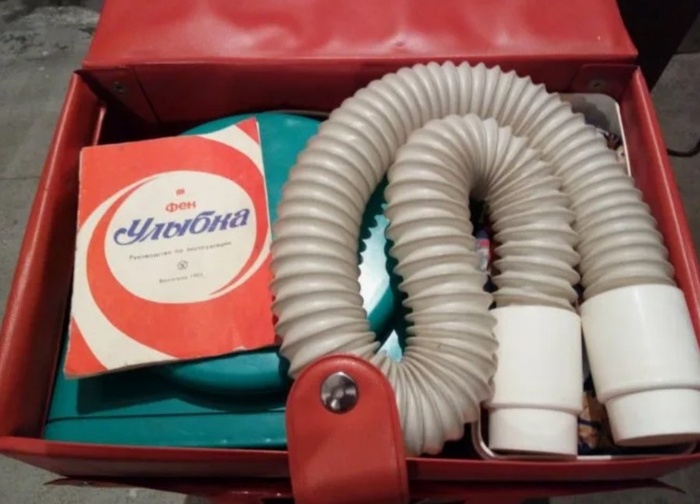

Фен «Улыбка»: как советский прибор превращал будни в маленький праздник

Что это за устройство с гибким шлангом и округлым корпусом, будто из фильма про космос? На первый взгляд - пылесос. Но нет, это знаменитый фен «Улыбка» - верный спутник миллионов женщин в Советском Союзе. Даже внешне он оправдывал своё название: круглый корпус действительно напоминал добродушное лицо, будто улыбающееся хозяйке.

Стоил фен немало - около 25 рублей, а производили его на разных заводах: в Минске, Риге и других городах. Настоящий хит восьмидесятых! В комплекте шли щётки, насадки и легендарный «сушильный шлем» - прозрачный пакет, который надевался на голову. Воздух подавался по гофрированному шлангу, и за несколько минут прическа превращалась в салонную.

Но «Улыбка» была не просто феном. Её использовали для всего: сушили лак на ногтях, обувь, одежду, а иногда даже размораживали холодильники. Универсальный помощник, что уж говорить. Для советских женщин этот прибор стал настоящей роскошью и символом уюта. Он дарил ощущение заботы о себе - редкое для того времени. Когда в парикмахерских очереди тянулись часами, дома с «Улыбкой» можно было устроить маленький праздник красоты.

Сегодня этот фен вызывает тёплую ностальгию. Он напоминает о времени, когда техника была надёжной, а каждая вещь - с душой. И, конечно, о тех утратах и радостях, где даже горячий воздух мог подарить улыбку.

Оригинал статьи https://dzen.ru/a/aQmupiMXJVvz9goC

Начало зависимости от папье-маше)

Люблю создавать что-то своими руками) Например странных, мифических, сказочных существ) началось всё с малого, но интересы мои растут и будут работы не только с ладошку размером )

Дело было в декрете) первая дочь пошла в садик и там, как и водится, начали приглашать принять участие в «конкурсах» поделок на разные темы, тогда я и начала что-то подозревать, похоже, я - творческая личность!) Рисовать любила всегда, а вот с лепкой любви не припомню, но…

Когда работали над поделками я обожала ковыряться с разными материалами: палочками с улицы, картонками из-под чая, ленточками, склеивая всё это в домики для лесника, ёлочные игрушки, осенние шляпы, снегурочек и пр.

В один прекрасный день, скроля ленту небезизвестного приложения, я наткнулась на мастер класс по созданию домика из папье-маше и очень сильно таки меня это заинтересовало и даже обрадовало, поделок было мало, а делать что-то, оказывается, хочется!

Состав для работы не хитрый, и это было главным поводом попробовать: картон, клей пва, бумага туалетная, пенопласта кусок даже завалялся на балконе (он там лежал из серии «а вдруг пригодится?», знакомо же?), газета.

И, о чудо, всё это было у меня здесь и сейчас, и я тут же принялась за дело)

Несколько дней спустя вот что получилось у меня) первый блин комом, буквально на коленке, из детской канцелярии потаскала кисти и краски, кое как расписала, и…. Это была любовь с первого раза! Сам процесс! Домик то, я понимала, немного не такой, как должен был быть… сильно не такой)! Но с того октября ‘23 года меня было не остановить)!

Шлифовка до гладкости? Не, ещё не слышала)) Но всему своё время) даже такой результат меня искренне потрясал и мотивировал)

Буду выкладывать сюда свои работы ещё)

ЗЫ Подходит к концу 2025 год, а ПМ меня так и не отпускает. Скилл уже повыше, фигурки поинтересней, всё покажу)

Ещё не всё тут знаю и понимаю, но буду стараться, спасибо за внимание и до встречи х)

В России подешевел...

По утрам слушаю Бизнес FM иногда.

По крайней мере время от времени там прорываются реальные данные.

Вот сегодня услышал очередное достижение:

- в России подешевел Айфон 17!

.... и длинный рассказ - что, где, какая модель почем.

... и тихий, короткий рассказ про ускорение инфляции

Сцуко, до слез, просто до слез!

Охуительное достижение )))

Блядь, ну почему им не зайти на Пикабу в канал про то, что сделано у нас? Хватило бы на весь год данных для гордости и все такое. Ан нет. Дешевеющий айфон - пиздец какая новая и серьезная новость.

ЗЫ. Скорее всего озвучили новость отсюда - пруф.

Бабушкина коробка

Очень часто продают игрушки вот такими коробками. Обычно комментируют: умерла бабушка, а мне не нужны. Дедушки в таких комментариях фигурируют очень редко. Я обьясняю это тем, что обычно мужчины не сентиментальны, и как только елочные игрушки утрачивают для них свой практический смысл: выросли дети, внуки- не для кого ставить елку, они от игрушек избавляются.

Редко, кто из таких продавцов занимается оценкой каждой игрушки по-отдельности. Так и продают-вперемешку: целые и битые, стеклянные и ватные, конфетти, серпантин, запутаная гирлянда, макушка на елку, иногда маска. Ценные игрушки встречаются редко, поэтому такие коробки не идут "нарасхват", но иногда могут заинтересовать "перекупа" или ценителя, который ищет, к примеру, добор комплекта. Обычно, в такой коробке умещается несколько десятилетий игрушек: редко-довоенные, обычно-послевоенные, 50-е, 60-е и так далее. Игрушки разбивались, и человек вынужден был подкупать по несколько штук каждый год. Как правило, на границе 90-х покупки прекращались. Видимо, человек довольствовался тем, что есть, а может уже не ставил елку-уже никому это было не нужно или не было сил и времени. А может просто заводил коробку с новыми игрушками, а эти отправлялись в чулан, нельзя сказать до лучших времен, ведь считалось, что их время прошло, но по принципу "вдруг пригодятся". Как правило пригождались уже только для продажи. Коробкой.

Сейчас тенденция другая-в моде моностиль, если можно так выразиться. Покупается сразу комплект на всю елку сверху донизу или, как минимум, игрушки одного производителя, либо игрушки одного производителя, выпускаемые в одном стиле, докупаются несколько лет.

А я вот люблю такое смешение и разнообразие. Радует глаз.

В этой коробке три фигурки с поломками. Буду чинить.

Интересный попался серпантин

А я в детстве обожала раскидывать бумажный серпантин, который развивался разноцветными спиральками. Все начинали в нем путаться, становилось сразу и нарядно и празднично.

Помните советские "Новогодние огоньки", моменты, когда пары танцуют, и на них сверху все падают и падают ленты серпантина, и сыплются разноцветные конфетти, застревая в волосах.

Конфетти также были в детских хлопушках, и мама запрещала хлопать их дома, потому что потом еще примерно месяца три после Нового года, откуда-то вылетали и высыпались эти разноцветные кружочки.

Рассказы автора собраны в одном месте тут:

А некоторые есть только на Пикабу.