Когда вспоминаешь еду тех лет, перед глазами сразу встают простые, но по-настоящему душевные блюда. Без изысков, без модных соусов - зато с тем самым вкусом, который невозможно забыть. Всё готовилось из того, что было под рукой, а выходило удивительно вкусно и по-домашнему.

Каждое блюдо имело свой характер: что-то подавали к обеду, что-то - на ужин, а некоторые рецепты передавались из семьи в семью, будто маленькое наследие. Эти гарниры не требовали ни дорогих продуктов, ни особых навыков - только немного терпения и желания накормить близких.

Сегодня они вызывают лёгкую ностальгию. Кажется, стоит почувствовать знакомый аромат - и ты снова за тем самым столом, где всё просто, понятно и по-настоящему вкусно.

Когда-то в любой советской столовой можно было узнать время обеда по одному только запаху - аромат свежесваренной гречки с маслом. Простая, честная, без вычурности, она стала символом повседневного уюта. Не было, пожалуй, ни одного стола, где не появлялась бы эта каша - рядом с котлетами, тушёнкой или просто ломтиком хлеба.

Почему именно гречка? Она не требовала изысков, но всегда оставалась сытной и домашней. Её готовили по-своему: не торопясь, с уважением. Старые повара знали секрет - гречку не варили, а «доводили». После закипания кастрюлю плотно закрывали, укутывали полотенцем и оставляли на пару. Так зёрна раскрывались, становились мягкими, но не превращались в кашу-масу.

И конечно, масло. Без него гречка - как чай без сахара. В советское время не жалели - щедрая ложка, а то и две, на стакан крупы. Именно оно придавало тот самый блеск, знакомый с детства. Помните, как в школьной столовой тарелка гречки буквально сияла? Это был знак: повар знает своё дело.

Сегодня гречка для многих - вкус прошлого, тихий символ тех лет, когда еда была простой, но настоящей. Без модных соусов, без заморских специй. Только крупа, вода и немного масла. И этого хватало, чтобы почувствовать тепло дома, даже если ты сидел за длинным столом в шумной столовой.

Гречка пережила всё - эпохи, реформы, перемены вкусов. И осталась самой народной кашей. Не потому что дешёвая. Потому что настоящая.

Картофельное пюре - королева советского стола, вкус, который помнят все

Это блюдо знали от школьников до заводчан. Простое, на вид обычное пюре, но какое! Мягкое, тёплое, с золотистой ямкой посередине, где растекалось масло. И запах - уютный, домашний, будто возвращал в детство. Многие до сих пор уверены: лучше того пюре уже не бывает.

Секрет был не в продуктах, а в подходе. Картофель выбирали не первый попавшийся - нужен был сорт с крахмалом, чтобы пюре получилось воздушным, а не клейким. Варили строго до мягкости, но не дольше ни минуты. Потом брали деревянную толкушку - никакой техники, только руки и чувство меры. Вливали немного картофельного отвара - для шелковистой текстуры. И, конечно, добавляли масло. Иногда настоящее, иногда маргарин, но всё равно выходило вкусно. Даже слишком вкусно для будней.

Те, кто работал в столовых, знали правило: переваришь - испортишь. Слишком жидкое пюре - беда, слишком густое - не то. Найти баланс было делом чести. Поэтому хорошего повара можно было узнать по одному взгляду на кастрюлю: пюре блестит, ложка стоит, аромат зовёт к столу.

Сегодня это не просто гарнир. Это символ времени, в котором из простого делали лучшее, что могли. И, может быть, именно поэтому тот самый вкус живёт до сих пор - в памяти, на кухнях, в сердцах тех, кто вырос в эпоху, где даже ложка пюре была кусочком счастья.

Картошка в мундире - простая легенда советской кухни, вкус, который не стареет

Она была в каждом доме. Без пафоса, без лишних ингредиентов, просто картошка, сваренная прямо в кожуре. Но сколько тепла в этом блюде! В праздники её подавали рядом с селёдкой и зелёным луком, а в будни - с кусочком сала или ломтем хлеба. Вкус - настоящий, родной, будто пропитан запахом детства и простых семейных ужинов.

Главное было выбрать подходящие клубни - одинаковые по размеру, чистые, гладкие. Ведь если один сварится раньше, другой останется сыроватым. Старые хозяйки это знали на интуитивном уровне. После варки картошку не спешили чистить: откидывали на дуршлаг, давали пару минут отдышаться, чтобы кожура чуть подсохла. И вот тогда - магия. Разломить пополам, положить кусочек масла, щепоть соли... Иногда сверху - зелень или укроп. Просто, но невероятно вкусно.

У каждой семьи были свои ритуалы. Где-то картошку ели со сметаной, где-то с квашеной капустой, а кто-то считал, что лучше пары солёных огурцов нет ничего. И ведь правда - вкуснее не придумаешь.

Картошка в мундире прожила десятилетия и до сих пор не потеряла шарма. Она напоминает о времени, когда счастье помещалось в одной тарелке. Когда еда была честной, понятной и всегда согревала - не только желудок, но и душу.

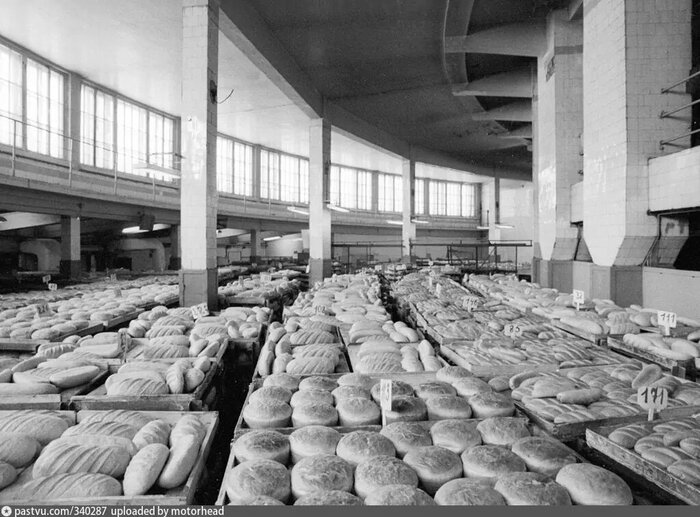

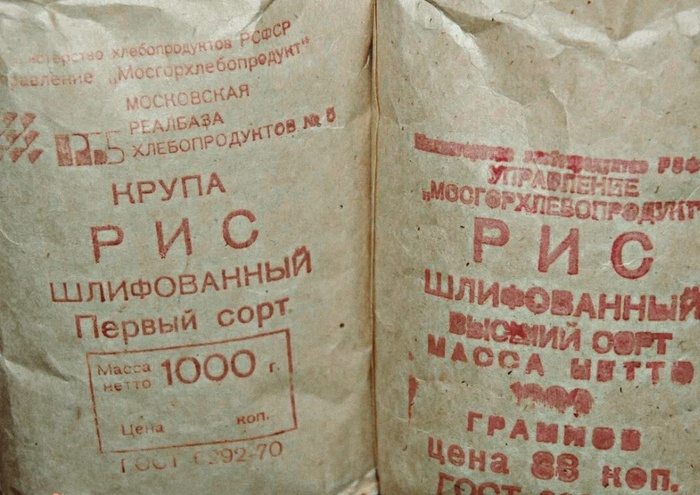

Советский рис - редкий гость, ставший любимцем столовых и домашних обедов

В советские годы достать рис было удачей. Его не всегда можно было найти, и потому каждая пачка ценилась почти как золото. Но если уж рис появлялся на прилавке, хозяйки не проходили мимо - брали с запасом. Ведь он был универсален: к мясу, к рыбе, к гуляшу. Всё, что имело подливку, будто создано было для риса.

Приготовить его правильно считалось делом мастерства. Многие жаловались - то каша выходит липкой, то пересушенной. А опытные повара знали: секрет - в воде. Рис нужно было промыть не один раз, пока вода не станет прозрачной, потом варить в большом количестве подсоленной жидкости, а в конце обязательно откинуть на дуршлаг и слегка ошпарить кипятком. Вот тогда он получался рассыпчатым, лёгким, зёрнышко к зёрнышку.

Некоторые кулинары добавляли каплю масла - растительного или сливочного. Считалось, что так рис не слипнется и приобретёт мягкий блеск. А если сверху полить его густой подливкой или томатным соусом - всё, готов идеальный гарнир.

Рис был не просто продуктом. Он символизировал редкий праздник на столе. И, может быть, именно поэтому его вкус до сих пор вызывает лёгкую ностальгию - по тем временам, когда даже простая тарелка риса казалась чем-то особенным.

Тушёная капуста - простое чудо советской кухни, вкус, проверенный временем

Капуста в советские годы была спасением. Недорогая, доступная, лежала всю зиму и превращалась в десятки блюд. Но именно тушёная капуста считалась самой универсальной. Её готовили и дома, и в столовых, и на заводских кухнях - везде, где нужно было накормить вкусно, сытно и без лишних затрат.

Дети в школьных столовых сначала морщились, видя на тарелке эту рыжеватую массу рядом с котлетой. Но стоило попробовать - и ложка за ложкой, тарелка пустела. У хорошей капусты был особенный вкус: чуть сладкий, с лёгкой кислинкой и ароматом томата.

Хозяйки знали: спешить нельзя. Настоящая капуста должна «дойти» на медленном огне. Немного томатной пасты для цвета и яркости, чуть-чуть сахара, чтобы убрать горчинку. А в конце - капля уксуса или лимонного сока, чтобы сохранить нежный хруст. Вот и весь секрет.

В заводских буфетах капусту часто подавали с сосисками или тушёнкой. Просто, по-домашнему. Но как же вкусно! Для многих это был тот самый вкус будней - честный, понятный, без лишнего. И сегодня, когда всё вокруг изменилось, тушёная капуста остаётся тем самым тёплым напоминанием о времени, когда простая еда могла быть по-настоящему счастливой.